- 72

- +12

作家书房里最显著的不是书,而是对同行的隐秘致敬

古罗马哲学家西塞罗有句名言 :“一间没有书籍的房间就像一具没有灵魂的躯体。”

即使在网络阅读流行的当下,人们也依然会被一个精心布置的书房而吸引,居所的氛围因为这些书籍而超越了它的物理属性,给予自身丰沛的情感温度。没有什么比书更容易营造这种氛围了,书籍本身就是美好的事物,如它们的装帧和封面。书籍也需要维护:除尘、分类、重新排列和保养。我们与它们的关系是动态的,不断变化着。

读者更好奇的,是作家们的书房,在《藏书·家》中,作者为读者带来了许多作家们书房的模样,这本书讲述的并不是让普通人无法企及的那类书房,也不是装饰精美的居所,相反,它关注的是书籍讲故事的力量,“书籍让我们得以逃离,而我们的私人阅览室则允许我们创作出自己的故事并在身后留下遗产。”今天夜读,带来本书中两个书房故事,写出畅销作品《我的奋斗》的作家卡尔·奥韦·克瑙斯高拥有一个混乱又丰富的书房,他喜欢把书分成三种:想看的书、不得不看的书、觉得应该看的书。而莎士比亚书店店主西尔维娅·比奇·惠特曼的书房,则呈现了和书店完全不同的氛围。

作家书房

✦

书啊书,无处不在的书!

卡尔·奥韦·克瑙斯高

瑞典,马尔默

卡尔·奥韦·克瑙斯高(Karl Ove Knausgaard)还记得他喜欢的第一本书。“那是一本儿童绘本,书名叫《卡里乌斯》(Karius),”他回忆道,“它在挪威非常流行,讲述的是一个小女孩和她的花园的故事。现在想来,其中的细节还历历在目。”

这本书与克瑙斯高自己的畅销作品——自省式的多卷本自传《我的奋斗》(My Struggle)大相径庭。然而,正如他所说的:“我们总得有个启程的地方。”

克瑙斯高有一半时间住在瑞典,离丹麦边境不远。他和家人居住的房子是一栋斯堪的纳维亚式的、优美别致的田园农舍,坐落在一个小果园中。然而,他的办公室则是另一番景象。对一般的访客来说,这栋木房子里一片狼藉:房间内散布着烟头快要溢出的烟灰缸、脏盘子、散落的笔记,以及成摞的图书;他的诸多奖杯被随意地扔在浴室里;一台老旧的台式电脑显示屏上,光标在句子中间闪烁,看起来像是一个有潜在危险的、未被保存的文档。

克瑙斯高在高强度的集中阅读和完全不读书之间交替转换。他说这些书中的大部分都能给人以启发。他把书分成三类:想看的书;不得不看的书;觉得应该看的书。最后一类永恒不变,即他称为“超我”的书,你可以从中看到很多哲学书。

他的书架同样琳琅满目:与他著作的其他译本摆放在一起的是伊凡·屠格涅夫、安妮·卡森(Anne Carson)、玛吉·尼尔森(Maggie Nelson)、石黑一雄,以及挪威当下一些小说家的作品。此外,还有一些北欧犯罪类小说,不过克瑙斯高说他只在情绪低落时才会读它们。“我的记性不好,书又太多。它们分布在四个家中,因此,我浪费了很多时间去找自己想要的那本书。但这也带来了一个好处——被遗忘的书常常能给我带来惊喜。”另外,他还补充道,“我相信一切都有助于我的写作,所以我经常随意地买很多书,包括各种题材,我想有一天可以把它们都写进小说里。”

他在睡前读书,旅行时也会读书,尽管有些不情愿。“有说法认为,阅读是一种懒惰的表现。”所以,他只在晚间读书——他说他太累了,以至于完全不记得前一天晚上读了什么。

在看似混乱的表象下,克瑙斯高有一套自己的哲学体系。“我认为,人们对待书的方式在一定程度上反映了他们的个性。而我在很多方面,是一个非常随性的人。”

可以让你屏住呼吸的空间

西尔维娅·比奇·惠特曼

法国,巴黎

“父亲曾说,一天中他最喜欢两个时刻,一个是书店开门时,充满着好奇心,看谁会光顾,” 西尔维娅·比奇·惠特曼(Sylvia Beach Whitman)说道,“还有就是晚上关门时——他常在半夜时关门——带一本书上楼,就像一个挖掘宝藏的矿工。”

这里所说的书店,当然就是富有传奇色彩的左岸文学圣地莎士比亚书店;这位父亲,就是传奇人物乔治·惠特曼(George Whitman),他经营书店已有五十年左右的时间了。这些年里,他接待过国际文坛上的诸多作家,以及一群流动的年轻人——按照莎士比亚书店的说法是“风滚草”。

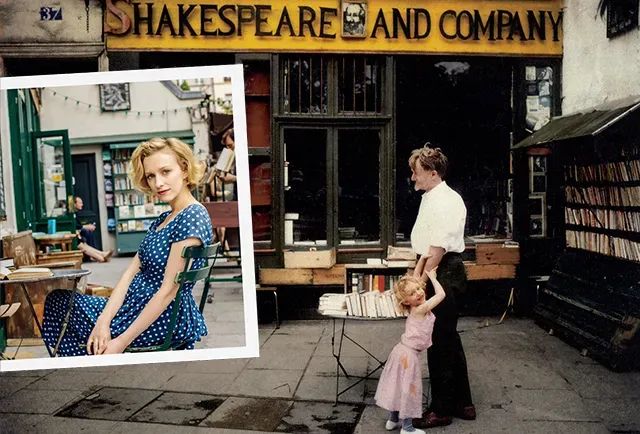

现在的西尔维娅、童年时与父亲在书店前

西尔维娅的名字取自莎士比亚书店的创始人、《尤利西斯》的出版商。自从父亲去世后,她就开始与先生一起经营书店,她竭力保持书店的本色,不使其落于窠臼。她觉得书店的根基是文学的价值,书籍消亡的可能性被夸大了。“我的意思是,人们说当自行车被发明的时候就是书籍消亡的时候——大家对于这类说法慢慢冷静了一些。”

这是向现代让步和忠实于原则之间的舞蹈。他们增加了一家咖啡馆;拍照仍是被禁止的。“那样的话,很容易就走成了迪士尼路线,”她苦笑了一下,“T恤衫。大家会穿成海明威来拍照。”

西尔维娅·惠特曼特意选择在书店外保持一个独立的生活空间:不管与莎士比亚书店之间如何紧密相连,她仍有独立的人生。她住在几个街区以外的一间公寓中——而乔治当时住在书店楼上——那里的私人阅览室里琳琅满目,有着独立于书店的库存。

她记得从父亲那里收到的第一批书是《霍比特人》(The Hobbit)、《安妮日记》(The Dairy of a Young Girl)和《爱丽丝梦游仙境》(Alice’s Adventures in Wonderland)。结合了幻想和政治现实的故事,能让人从阅读中得到安慰。“我记得他对书籍的激动之情,以及对我也会走上相同阅读之旅的欣慰。”然而,因为在英格兰成长,她并不了解父亲——或书店——这种情况一直延续到她二十一岁。

对于父亲来说,“书店是他的整个宇宙。任何墙外之事对他来说并不存在”。因此,她搬来了巴黎并开始学习这个行业。“不了解他就无法了解书店,不了解书店就无法了解他;这是一段非常奇特的经历,真的一下子让我爱上了书籍、书店、巴黎和我父亲。”

走进惠特曼的公寓与走进拥挤的莎士比亚书店是截然不同的体验:这里更为轻盈,塞满了浅色木材、白釉陶器、开放的松木书架。(“一般来说,我习惯于成品的架子,所以购买一些已经做好的书架很有乐趣。”)

尽管有一个幼年的儿子,但家中零碎的物件很少:这是一个能让你屏住呼吸的地方。

工作时间里她的身边堆满了书籍,所以惠特曼的私人收藏只包含了她真正热爱的书籍:二十世纪七十年代耸人听闻的《蝴蝶梦》(Rebecca)、《布鲁克林的荒唐事》(The Brooklyn Follies)、沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)和艾米莉·狄金森(Emily Dickinson)的诗集、《恋情的终结》(The End of the Affair,是她送给丈夫的第一本书)和英国初版《夜色温柔》(Tender Is the Night)。惠特曼还热衷于童话:埃德蒙·杜拉克(Edmund Dulac)的插图、伊塔洛·卡尔维诺的民间故事和安吉拉·卡特(Angela Carter)重新改编的女性寓言。她最近做了一次大删减。“我的书越来越多了,就像我父亲一样。我每天都从书店拿书回家,它们开始堆积成小山。我经常抵挡不住将书带回家的诱惑,尽管我并没有时间读它们。”

她并不认为自己是早期版本的正经藏家。惠特曼认为她在莎士比亚书店珍本室工作的时间让她得以欣赏到它们的奇特之处。“这是关于书籍的美!同时,每个版本都有一个故事——比如忘记将书背面作者照片的摄影师名字印在书上,或者扉页上有一些严重的错误——我喜爱印刷背后的故事,更甚于书籍本身的故事。”

她收藏的初版书与其他几百本书“混放”在一起,按照作者姓氏的首字母排列。“一开始特别混乱,书堆得到处都是,现在有秩序多了。它比一些收纳体系如‘有趣的婚姻’要无聊一些,但找书更容易。我经常回头翻书——它们是我人生重要的参考——我希望能够找到它们,可以用铅笔画重点及标注释。所以,我觉得书里充满了对各种问题的答案:关于你自身的问题,关于这个世界。我希望在需要的时候能够找到它们。”

她一直在看书——一方面是为了书店里的活动,另一方面是因为书店里堆满了诱人的新书,让人无法拒绝。她说她“不得不变得无情”——一旦读了五十页仍不喜欢,她就会停下阅读。“我的脑子里一直在琢磨下一刻的事情;它经常是关于书店里要举办的活动——拥有见到作者的特权,我希望能最大限度地利用好它。当然,作为一个书商,也需要时刻知晓文学奖得主。汤姆·沃尔夫去世了,我才终于开始读《虚荣的篝火》(Bonfire of the Vanities),这是我一直想做的事情。”因为在孕期,她也在狼吞虎咽地看关于母亲的书。她非常推荐谢拉·海蒂(Sheila Heti)的《母性》(Motherhood)。一周时间内,她可以读完几本书。“如果非常有逻辑的话,我会有一个体系:一本英文、一本法文、一本经典、一本当代作品……然而现实情况并非如此!”

她一直在家里看书,一醒来就会坐到窗下深陷的沙发里,伸展着四肢。“晨读和夜读相比是一种完全不同的感受。记得有一个清晨,阳光洒入,我在读《奇想之年》(The Year of Magical Thinking)。这是完美的一刻——我的意思是,很显然我在啜泣——但周围的宁静和光线让我觉得自己像是在祈祷,只是有些许的不同。”

✦

尼娜·弗洛登伯格、

谢德·戴格斯 / 著

山山 / 译

未读·上海文化出版社

原标题:《作家书房里最显著的不是书,而是对同行的隐秘致敬|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 男乒失守,“狼”来了

- 丢冠不稀奇,谁来扛起男乒大旗

- 重大偷税骗补案涉700余名主播

- 辽河油田储气库群开启新一轮扩容调峰

- 海光信息:第一季度净利润5.06亿元,同比增长75.33%

- 一项世界性的环境保护纪念日,在每年4月22日

- 中国南北朝时期传唱的乐府民歌,后人把它与《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司