- +1

【鲁奖关注】董夏青青:边塞有辽远的希望,也有繁复的内心

第八届

鲁迅文学奖

随着第八届鲁迅文学奖揭晓获奖名单,文学界与读者再度热议这些获奖作家与作品,本届获奖作品风格多样,体现了文学界“以文弘业、以文培元,以文立心、以文铸魂”的文艺精神气象。本报对这些作家、评论家、翻译家的作品多年来持续关注报道,今天特此推送该专辑,分享获奖者的创作观与作品评论。

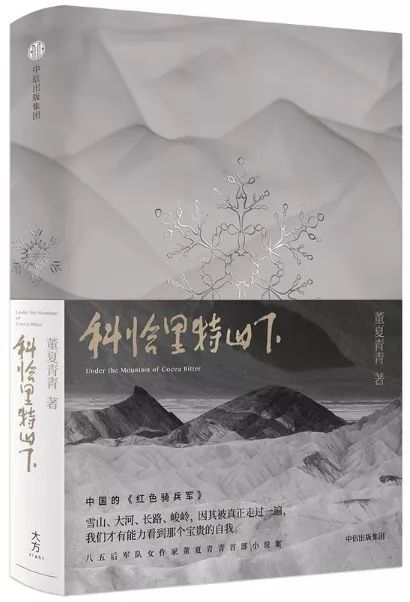

作家董夏青青以《在阿吾斯奇》获短篇小说奖。在此前关于作品《科恰里特山下》的专访中,她表示,写作者每个时间段对文学的理解会反映在那时的笔头上。“推翻”的是不够成熟的表述方式和语言习惯,而之前吸收到的会自动积累到下一阶段的创作中。

如果,“边塞诗”有另一种真实……

董夏青青

我会跟军医讲,等明天接上李参,可以问问他晚上怎么入睡的。军医也许会马上反问,李参怎么睡觉的?两年前,连队进科恰里特山巡逻。大雪阻路,进点位必须骑行。排带一行六人过冰河时,冰面破裂,排长的马打滑侧摔,排长跌进冰窟,顺水而下。随行的人下马去追。透过冰层他们看见排长仰起的脸,却无法抓住他。排长手机信号不好,以前老让李参上“为你读诗”的公众号下载朗读音频。俩人边听边抽烟。自从他出事,李参每晚都会戴上迷彩作训帽睡觉。李参说排长没成家,也许就没回南京的老家,还在这里逛荡。

他不希望排长在夜晚的梦里叫醒他,这不文明。如果不是他,掉下去的会不会是自己?如果掉下冰窟的是自己,有谁会追出去那样的一段距离?科恰里特山下的人都想过这个。对我来说,这些已称不上是值得多想的事。

董夏青青《科恰里特山下》

只读上面的选段,很难让人将这些散发着冷峻气息的文字和照片中如同约翰内斯·维米尔画作里一样温婉的女孩联系在一起。

不久前,位于上海的思南读书会召开了一场没有作家出席的作品讨论会,主题正是这部作品。以 “述而”为名,主办方希望摈弃非客观的因素,站在评论家和读者的角度,真正全面地讨论一部作品的优劣得失。作为这一系列讨论会的开篇之作,五位青年评论家张定浩、黄德海、项静、木叶、李伟长与在场读者就青年作家董夏青青近期推出的这部小说新作《科恰里特山下》进行了多方面的探讨。

在这部短篇小说集中,1987年出生的董夏青青以冷静、从容的笔调赋予了边塞生活不一样的色泽,简约、节制、充满个人特质的语言和切近生活的书写也使这部作品成为近期国内青年作家创作中的特立独行之作。在多年的从军生涯中,她在漫长的行走和寻访中积累了大量素材,却并没有选择传统写作中对于边塞书写的宏大叙事框架,无论主角是士兵,还是普通百姓,在她笔下都被还原成一个个具体、真实、鲜活的人,有喜乐、有无奈,有辽远的希望,也有繁复的内心。

接受我们的专访时,董夏青青说,书里的很多人物都在反复试探自己到底如何看待当下的生活,“未来怎样安排自己、家人和这片土地的关系?他乡能否成为故乡?其间的犹疑、不安与矛盾在寻求一个确定的答案,又迟迟难以寻得”。在犹豫和矛盾之中寻求答案的不仅是她笔下的人物,也有她对于写作这件事的思考。

“在我们被太多故事性题材决定论的小说捆绑或者绑架时,处在地理‘绝境’中的人的那些碎片化的生活,是否能在书写中呈现更深层的意义?”李伟长提出的问题,正是董夏青青通过这组短篇小说所希望探讨的议题。也许正如黄德海所言,每个人都会按照自己理解的层面去看待世界,而好的写作则打开了这一层面,“在这个过程当中,你会发现我们所谓的世界呈现出有时粗糙、有时细腻、有时温馨、有时寒冷的质地”。

《科恰里特山下》

董夏青青/著

中信出版集团 2018年4月版

董夏青青成熟大气的文学风格和对“坚硬”题材的把握能力,令人印象深刻。《科恰里特山下》仿佛一首当代的“边塞诗”,闪着金属的光泽,泛着边地的寒气。作者的笔始终安静克制,既不夸张,也不按压,而是在人物的思绪与境遇间穿插游走,其熟练的叙事技巧和驾驭文字的能力,值得称道。

——“人民文学·紫金之星”

短篇小说奖授奖词

董夏青青:

尝试用作品展现对“人”新的发现

本报记者 张滢莹

Q1

对于许多人来说,边疆既是幻境,似乎也是离境——除了当地人,很少有人会将这里视为目的地和归宿。地理和文学意义上的宏阔辽远、风光如画,背后埋藏着的是复杂的情绪、纠葛的人生和如水而逝的时间,这对于所有背井离乡来到这里的人来说都很难例外。这种反差与矛盾,形成了《科恰里特山下》中一系列故事的创作背景。

董夏青青:新疆有着磅礴壮丽的自然景观,深厚历史积淀的人文环境。但远离城市的边防一线的条件至今依然艰苦,《科恰里特山下》这本书里写到一些戍边军人,他们在这里工作和生活短则几年,长则几十年。通过接触会发现,以他们的年纪和能力,在内地城市混碗饭、过小日子很容易。然而,他们重视荣誉,看重这身军装,想过理想至上的生活。而当他们面对家庭,又发现很多事是需要金钱和社会关系来解决的。还有异地的爱情与婚姻,爱人遇到烦心事,仅仅需要一个拥抱或陪伴,可是这里的军人就是给不了,能做的就是找个没人的山头坐着发呆,再壮阔的景色落在眼里也是凄凉。

有人笑称说丈夫丈夫,一丈之内才是夫,这些戍边军人离家又何止三丈五丈?也有的家属,不辞辛苦带着孩子来到丈夫驻地,可丈夫天天在山上驻守或忙于机关工作,这期间家庭的运转还是只能由妻子一个人维护,要是碰上孩子处于叛逆期,学坏了,身为父亲就会深感愧疚与自责。想要荣誉没有错,家人和爱人想要美好安逸的生活也没有错。精力投入家庭太多,觉得对不起组织,全身心地扑在工作上,又觉得愧对家人,只好一面纠结,一面朝前走。

书里的很多人物都在反复试探自己到底如何看待当下的生活,未来怎样安排自己、家人和这片土地的关系?他乡能否成为故乡?其间的犹疑、不安与矛盾在寻求一个确定的答案,又迟迟难以寻得。

Q2

从早期的《胡同往事》等作品开始,就能感受到你在写作中拥有一种很独特的“同理心”,那种浸入式的表达与描摹作为散文而言已经拥有了自己的力度,为什么在后期的小说创作中,却将自己的创作方式几乎推翻和重置?对年轻写作者而言,这是很难做到的。

董夏青青:小学时我爱看《全国中小学生优秀作文选》,认为那是唐诗宋词和小人书之外,中国最好的文章大全。初中时翻《鲁迅全集》某卷,虽不太懂,但已感到震撼。高中接触俄罗斯作家作品,对文学的理解又丰富了一些。这些年的写作一直跟着个人学习和悟性开发的进度在走,每个时间段对文学的理解会反映在那时的笔头上。“推翻”的是不够成熟的表述方式和语言习惯,而之前吸收到的会自动积累到下一阶段的创作中。

Q3

在写作过程中,三年中央戏剧学院研究生的求学过程也对你产生了很大影响。虽然与舞台艺术的呈现方式不同,剧本创作中有许多方面似乎也滋养了你的小说创作,如充满画面感的场景、叙事节奏的改编、对话艺术等。

董夏青青:中戏的学习经历很珍贵。提问中说到的这几个方面对创作都很有帮助,还有比较重要的,一是老师很有耐心地教大家如何读懂契诃夫的好,在他的戏剧和小说的字里行间追踪“诗意”。再是老师们在课堂上常说的“你写的人物要说人话”,小说是虚构,但露出虚构的马脚就不好了。

一位老师在剧本创作课上说,改变写作的习惯动作才是课程目标,而非出作品。他要求我们关注自己写作动作的改造,监控自己写作习惯的改变。学习期间,我将几篇小说重写或者改写多遍,对写作惯性做了校正。

Q4

在这部短篇小说集中,尽管书写对象的性格、经历、所面对的境遇千差万别,虽然未置任何评论性的语句,在冷静、客观、直白、甚至粗粝的勾勒中,这部类似“人物志”的作品里处处能感受到写作者对于戍边军人的敬意——他们身负着各自的无奈人生,但却共有着军人的脊梁和灵魂。这份敬意,是否也是你写作的一种初衷?

董夏青青:是的,他们的价值观念和行事方式塑造了我的部分人生观。眼下最怕的事就是写坏了,不能充分展现他们的情感与精神世界。去年我从新疆到北京,参加鲁迅文学院高研班学习,《科恰里特山下》这篇最早作为导师组的课后作业交给老师。其间指导老师提了几次修改意见,同学也给了建议参考,前后两个多月修改几十遍最终定稿。郑重地对待每一个写及他们的文字,也算表达敬意的一种方式吧。

Q5

与之前的写作相比,《科恰里特山下》里刻画了许多军人生活中的日常琐事,在以往不少军旅作品中,这部分似乎是一带而过的,在你的作品中却成为最重要的主体构成。这让我想到在很长的一段时间里,不少人的观念中,军人是“兵”,却忽略了他们首先是“人”。在你的书写里,似乎有意在这方面做开掘。

董夏青青:盯着“人”来写,是军事文学的传统。古代有司马迁的《史记》,现当代从孙犁的《白洋淀》到徐怀中的《西线轶事》,无不是切入人的形象,贴着肉来写。

大学之初,系主任在文学理论课上说“文学即人学”及“入门须正,立志须高”。他要求我们在接下来的几年里,向古今中外最好的文学书籍学习如何写“人”,以后用作品展现对“人”新的发现,告诉人们“原来有人是这样生存的”。古典文学课的老师讲屈原、司马迁,讲辛弃疾、岑参、杜甫,往往先讲述他们一生的故事,老师言词语调中穿透而出的精神力量,至今仍感震撼。电影学课上,老师给大家讲石黑一雄的《长日留痕》,讲阿兰达蒂的《微物之神》。后来我到新疆,老师推荐了安妮·普鲁的 《航运新闻》,这位作家的语言控制力和对“人”的描写也使我受益。

虽然我在新疆,但一直在汲取很好的文学养料。记得刚来头两年,常收到社科院一位老师寄来的各类小说,他鼓励我虽身处边地,但文学眼界一定要高、要开阔。因此也不会专盯着大炮和冲锋枪,这么写讨不到太大便宜。

Q6

从很早就有中篇、长篇小说问世,到如今反而潜心以短篇小说的创作形式不断打磨自己的写作,在你写作中的这种“静气”,也许是写作者难能可贵的品质。

董夏青青:2010年,在乌鲁木齐拜访一位作家老师。见面落座后,老师很客气,说看了我在《人民文学》发表的非虚构《胆小人日记》,不错。我随后谦虚了两句,说写得很稚嫩,不够好。老师听完一笑,说:“嗯,很多作家这么说,结果之后写的再没有比最早发的这篇好。”

作者偶然写好一篇两篇是运气,一辈子按时写出好作品是天大的运气。我的“静气”其实是害怕,怕越写越坏、时好时坏,怕辜负手中的素材,也怕到头来,最好的就是之前发表的那几篇。所以总想写好一点,或者与之前相比,对人生有新的见解也好。文学体裁方面,目前短篇是我很喜欢的样式,希望能一直写下去。

节选

科恰里特山下

车刚开出连队,七十五就抽搐起来。军医给他戴上吸氧机,来回检查了一下气体的流动。命令我和李健给他捏手捏脚,和他大声说话。一刻钟后,七十五第一次停止呼吸。指导员叫黄民停车,军医给七十五做人工呼吸,掐他人中。七十五醒了过来。

车子继续跑。与其说跑,还不如说在跳。从三连通往山下的几十公里山路,顺河而去。路面常被山溪冲断,在每年秋季早早冻成了冰。山路地势高,路面时常急转直下又蜿蜒而上,穿过像快坍塌的峭壁。每一座山头都有大片骆驼刺。落上雪的茎秆看着又粗又密。没有全萎掉的苔草,沾着一点青绿色的薄冰。太阳把草叶上的霜晒得发白。

依维柯的过道放不下一个担架。右边驾驶座后面两排座位,左边一排座位。只能放在两排座位上担着担架。依维柯车韧性不行,很颠。指导员和军医跪在座椅上扶着担架。我用肩膀扛着担架靠不到座位上的一头,不让担架侧滑。一过五公里的地方,手机信号中断,想和山下联系,问120的车到没到柏油路口也没办法。

今早,李健带他们班做十一收假后的恢复训练。连队对面新修了一座与吉尔吉斯斯坦的会晤站,李健让他班上的人往会晤站跑,绕过门口的混凝土堆再跑回来。跑过去的时候,七十五第一个到。他们跑回程的时候,指导员问李健谁会第一个到?李健说,七十五。刚跑出三四十米,七十五扑倒在地。李健看到了,跳起来喊一个士官,让他去看看七十五,那个士官还以为在给他加油,拼命冲刺。李健冲了过去。

七十五说这两天晚上烧锅炉没睡好。李健送他回到班里,他拉开被子睡下了。到中午开饭时,七十五已经昏迷,身体发凉。

车还没到二道卡,七十五第二次停止呼吸。头一偏,手从担架边耷拉下去。

指导员再次叫黄民停车。军医趴上去给七十五连做三次人工呼吸。现在问题不止是蜿蜒狭窄、时有时无的土路,以及被冲断结成冰层的打滑路面。更要命的是与以烽火台为界的对面那个世界中断联系时,逐渐流失的信心。

做第五次人工呼吸时,军医拽了我一把。

等我喊一二三,第三下一起最大力朝他胸口按下去。军医说。

我和军医朝七十五胸口全力按下去,七十五身体向上弹起两三公分,再次恢复了极为微弱的呼吸。指导员贴到七十五脸上去听。

喘气了。指导员说。

李健低下头捶了自己脑袋两下,指导员扶他起来时,他干呕了一声。

没事吧?军医问他。

指导员给了军医一个眼色,示意他扶稳担架。

开车。指导员对黄民说。

我们继续在坑坑洼洼的路面上颠来颠去。依维柯像大地上新长出来的一口棺材。

两个多小时黄民才把车开过烽火台。一上柏油路,信号恢复,车也跑起来。团政委的电话进来,告诉指导员,他和救护车就等在哈拉布拉克乡那一排杨树跟前。团里的人都知道那排杨树。那十几棵树排得整齐过了头。

依维柯停在杨树底下。医护人员把七十五放到一张带轮子的担架上,抬上救护车开走了。指导员带李健上了政委的车跟着救护车。临走前,团政委叫我和军医去人武部,那边安排我们吃住一晚,明天再跟物资车返回连队。

我和军医站在路边。军医盯着涝坝里的杨树叶子,眼睛很久没有动一下。

他用火机点烟,打了两次火都灭了。他猛吸了口气,把烟扔了,用后脚跟把烟踩进了土里。又站住不动了。

我没有催他。我一点也不着急。大概还没有人跟七十五的母亲说这件事。

几年之前,我也有过军医这样的时候——对于本职工作,抱着一种很宏大的看法。那时候,全部生活,无论家庭、事业、个人情感,都在正常、积极的轨道上。女儿在我对人生最得心应手的时期出生。第一次见她,她晃着小小的脑袋。圆圆的、无毛的脸上没有微笑。而那一晚,她的脸警觉地,绷得紧紧的。我也记得她母亲投向我既讶异又悲哀的目光。少见的,没有描画过的眉毛,承担了她脸上绝大部分无措和虚弱的神情。

侯哥,去人武部吗现在?军医问。

都行。我说。

请你喝一口吧。军医说。

可以。我说。

你等我买个火。军医说完,转身往路边一个小商店走。我奇怪他怎么走得那么灵活,刚才看他,好像腿已经断掉了。

原标题:《【鲁奖关注】董夏青青:边塞有辽远的希望,也有繁复的内心》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司