- +1

夏风拂书案,送别北大严绍璗先生

原创 北京大学 北京大学

2022年8月6日,北京大学中文系教授严绍璗先生于北京逝世,享年82岁。国内外学界人士闻此消息,纷纷发文哀悼,以表对先生的尊敬与怀念。

严先生一生致力于中国古典文献和比较文学文化研究,在东亚文献、东亚比较文学、海外汉学、思想文化等相关领域都取得了辉煌的成就,是新时期以来,中国比较文学发展历程中的重要人物。发现问题、解决问题、积累经验、不断探索,严先生以其研究的深度与广度,在国内外学界享有盛誉。在数十年的潜心钻研中,他建立起一套科学而严谨的比较文学研究观念和方法论体系,对后人产生了极大的影响。

在学生们的眼中,严先生平易近人、智慧通达,工作时一丝不苟,与人交流则温和谦逊。先生之风,山高水长,严先生的人格魅力、对学术的那份忠诚与勤奋,以及极具批判精神的学者风范,深深烙印在他们心底,永远不会磨灭。

01

理性批判,原典实证

以原典实证为基础的文学与文化的发生学研究,是严先生独创的方法论体系,也是他最重要的学术工作之一。其中“实证”与“原典”既包括本学科与本命题的学术研究史,也包括研究史之外的多种材料,如地下文物、书面文献等。在充分了解学界既有成果的基础上,结合民族学、民俗学、人类学、地理学等各方面的材料,对文本进行细读工作,是严先生一以贯之的研究方法。

北京语言大学教授周阅读书时,曾听严先生反复强调,倘若研究者要研究非本国的文化,必须要深入到对象国的文化场域,才能把握住对象国文化的核心。那时她所接触到的日本文化知识,大多都是书本上的内容,直到后来去日本工作,真正体会到许多只有亲身感知才能获得的细节,才真正认识到严先生从前教诲的意义。

“

“不要说大话,空头理论没有用,一定要回到历史和文献。”

在北京大学比较文学与比较文化研究所所长张辉的印象中,这是严先生最常说的话。严先生出身于北京大学中文系古典文献专业,文献学与目录学的知识,以及在此期间训练出的严谨、踏实、重视原典文献的学术素养,都成为了他日后进行东亚比较文学与文化研究的重要根基。严先生用三十年的时间完成的《日藏汉籍善本书录》,即为学术界罕有其匹的目录学著作。

北京师范大学文学院教授张哲俊为《严绍璗学术研究》撰写序言时,深深感叹严先生写作此书的不易。三十年间,严先生数十次从北京飞往日本,在日本学者的陪同下走访不同的图书馆、收藏机构与大学校园,将中日交流以来从中国流入日本的珍贵书籍进行了系统的梳理。这个过程无比艰难,也无比寂寞,只有怀着一颗极宁静、极坚韧的心才能够做到,而三十年的时间最终将他的汗水沉淀,催生出这样一部真切翔实、充满了生命力的书籍。

《日藏汉籍善本书录》出版后,严先生十分慷慨地将这套书赠送给自己的朋友和学生们。吴志攀教授翻开第一页,便惊叹于这本书内容的深厚。它补全了国内研究日本历史文化与文学的缺口,对东亚文学关系与日本中国学的研究有着重要的意义。同时,严先生也用实际行动反驳了比较文学领域长期以来受到的质疑,即理论性太强,缺乏实证。

严先生的原典实证不是机械的堆砌,而是在收集材料的基础上,进行理性的批判分析。利用海量的原典材料,严先生的目光最终又落回到中国自身的历史文化之中。在中国比较文学发展之初,相关研究者大多借用西方理论,而严先生在其日本文化研究,近代日本中国学研究及中日比较文学研究的基础上,提出了文学的发生学理论与“文学变异体”的概念,对东亚文学与文化的产生、传播、联系与内在运行机制进行了详细的阐释,最终返回到对民族文化的探究与思考。从这一角度看,严先生的研究跳出了西方理论模式的框架,具有强烈的中国特色。

02

恰似惊鸿照影来

1994年,现任北京大学比较文学与比较文化研究所所长张辉教授在北京大学比较文学所第一次见到严先生。那时候严先生刚从日本回国,两人刚一碰面,严先生便主动与他说话,用一口带着上海口音的普通话笑道:

“

“张辉,我今天第一次见你,你给我的第一印象是中气很足。”

时至今日,张辉也常常会回想起这一幕,而与严先生相处越久,张辉越觉得,“中气足”这个说法其实是严先生本人的写照。严先生十分健谈,说话时语速很快、声音洪亮,有时师生一起吃饭,往往能够持续两到三个小时,大多数时间都是严先生在说话。

北京大学中文系比较文学与比较文化研究所副教授秦立彦记得,每年九月份博士生入学时,比较文学所的老师同学都会趁此机会小聚一次。严先生作为比较文学所的所长,每次发言都十分精彩。从比较文学所的创立到后来的发展,严先生不需要任何讲稿,就能将其娓娓道来,令人听之入迷。他的记忆力很好,过去发生的事情经他讲出来,都仿佛历历在目,充满生动的细节。

“他特别能说话,话匣子一打开就关不上,但是他对学生从来不会说重话,或者是不会说那种很直白浅显的话。”周阅补充道,“严先生对学生的教育其实都是在闲谈当中表现出来。”

智慧过人、睿智通达,这是北京语言大学文学院院长钱婉约用来形容严先生的两个词。严先生的智慧常常体现在他的话语中,他与学生交流,从不直接批评,而是将事理蕴含在日常的聊天之中,等待学生自己悟透,有时只是随意的三言两语,就能让处于彷徨中的学生感到醍醐灌顶。但他从不以此为傲,反倒常常开玩笑式地自称“我们这些阿猫阿狗”,言谈中有着属于智者的幽默。

北京大学中文系比较文学与比较文化研究所副教授蒋洪生深情地回忆:“这几十年,不管是我的亲身体会,还是其他人对严先生的印象,严先生都是最热情,最没有架子,也最懂得尊重他人的人。”多年前他第一次见到严先生在签名赠送给他的著作上称他为“学友”、“学兄”时,他仍不免惊慌失措、胆战心惊。但是现在他明白,这是先生在以自己独特的方式教育学生,劝勉世人。这样虚怀若谷、胸襟阔大的学者,是最不可能成为肆虐当今的学霸、学阀之流的。

“君子之学,以美其身。”在北京大学中文系古典文献教研室副教授王丽萍看来,严老师的学问正体现在他的一言一行中。

日常相处中,严先生平易近人、谦虚和善,有着古代文人学者的风韵。每当学生帮他做一些小事,他便会一而再再而三地感谢。担任古典文献专业82级班主任时,严先生宛如一个大家长,不仅教导知识,更关心学生们的生活,对学生几乎有求必应。北京大学中文系古典文献教研室教授王岚记得,严先生曾将自己家的煤气罐搬到办公室,借给他们这群学生来煮饺子。9月开学,全班组织去爬长城,在南门恰巧碰到骑车上班的严老师,便邀请老师同行。严老师很爽快地答应了,停好车,跟他们一起前往清华园火车站。

天朗气清,惠风和畅,严先生在长城之上畅谈古今,周围站着他年轻的学生。那一天的场景深深留在了他们心中。

1982级学生入学不久,严绍璗教授和同学们一起秋游长城

晚年时严先生身体抱恙,住进了疗养院,但他的精神依旧很好。每次有同学打电话慰问,或来疗养院拜访,严先生总是很高兴,与他们侃侃而谈,另一方面,却生怕给这些已经人到中年的学生们添麻烦。学生告辞时,严先生总是亲自送别,在窗口挥着手看他们远去。

03

文质彬彬,君子之风

严先生的文章和他说话的风格非常相似,行笔汪洋恣意、不拘一格,具有强烈的个人文体特征。多年前,在指导北京大学中国古文献研究中心副教授顾歆艺写毕业论文时,严先生曾经打了这样一个比方:写论文的时候,要在大脑中想象出一个对手,时时刻刻和你唱着对台戏。因此写论文的过程,就是驳倒对手的过程,既要做到论证全面,也要提供充分翔实的材料,将可能的漏洞都补上,这样写出来的论文才有力度。而直到现在,顾歆艺下笔时,依然时时刻刻反思自己的论述是否到位,有没有被反驳的可能。

思想自由、兼容并包,北大人的特质在严先生的身上体现得淋漓尽致。无论是学术上还是生活中,他始终秉承着五四以来科学启蒙、反思批判的精神,不盲从、不跟随,在谨慎考证的同时保有自己的看法与判断。这也是他对待学生的态度。在指导自己的学生时,严先生永远尊重学生的个人意见,给予学生选择的自由,在此基础上再进行必要的帮助与指导。

有时,严先生会在聊天时批评国内学术界的一些状况。严先生重视文献,同样重视对研究对象的切实把握,因此学习对象国的语言成为做好研究的第一步。但学术界内常有许多不懂日语的研究者,通过翻译后的文本进行研究,而这往往会带来谬误和差错。严先生对此所做的批评,实际上也是在提醒自己的学生。

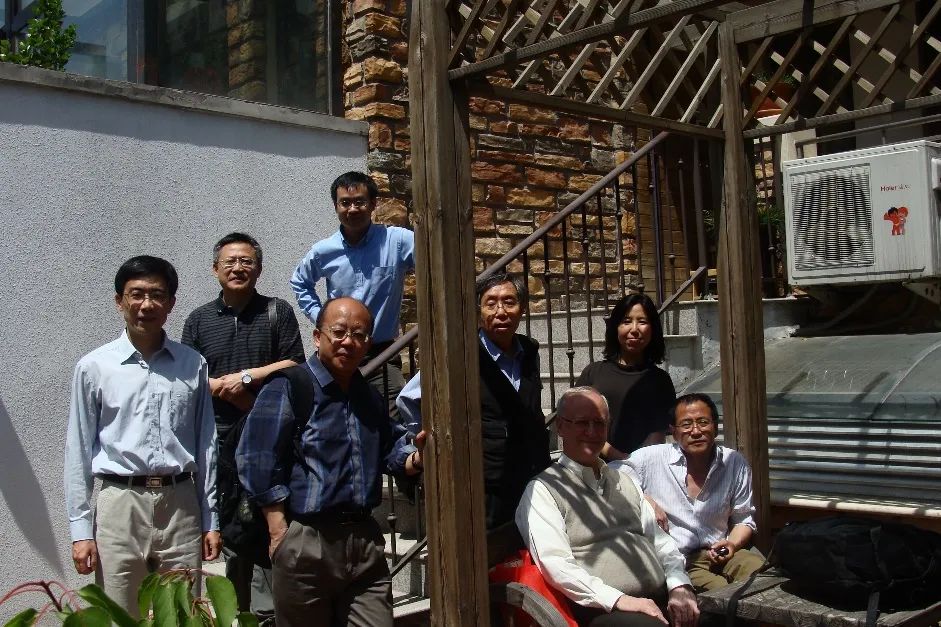

2013年5月11日比较所合影(从左至右 张沛、张辉、陈跃红、蒋洪生、严绍璗、康士林、秦立彦、车槿山)

潜移默化中,许多学生都在不经意间受到了严先生的影响。张哲俊在写论文时,渐渐地习惯在文中做注附上日文原文,而当年严先生做班主任时带领的那些本科生,大多数都在学习外语时选择了日语。等到真正成为研究者时,他们才意识到,这是多么重要的一份馈赠。

严先生对书的喜爱是出了名的。每次张哲俊到严先生家拜访,都会看到严先生泡在书房里工作。退休后,严先生的视力越来越差,无法再长时间地阅读资料,他为此十分苦恼,仿佛他的生活中不能没有书的陪伴。

“

“这些都是我吃饭的家伙,我得给它们找个吃饭的地方。”

严先生曾这样说。最后,他将这些积累几十年的藏书都捐给了北大。

04

有如春风化雨

严先生的课堂极具故事性,充满了先生对学术史的理解和个人独特的记忆。他习惯从报纸的内容出发,通常是一张《北京青年报》,引出宏大的文化史背景。张辉用“布鲁姆讲莎士比亚”来形容严先生对日本汉学家文本的讲解,严先生风姿卓越,如数家珍,内在逻辑极为清晰,宛如“春秋笔法”,自成一种艺术的风流。比较所教授张沛回忆道“严老师的随时敏给和不拘一格的风范还如在目前”。先生将真我自然地展现出来,深刻表现出人文学科从个人到个人,这种“点对点式精神传递”的教育特色。

也许老先生课堂的魅力就恰恰在于能够通过不拘形迹的讲述或真实性情的展示促进学生的联想或者批判。严先生讲课与平时交谈的语气神采都是一样的侃侃而谈,幽默风趣,又非常的博学。严先生的历史文化论课程被许多学者深深铭记,以关注历史文化传递与继承过程的理论问题为核心。课上先生极强的条理性非常具有说服力和感染力,给学生们开拓了眼界和视野。除此之外,严先生上课的一个特色是边破边立,不破不立,在正面阐述自己观点的同时,也会批判对立面的观点。比如对当时流行的文化河东河西论、文化现代性诠释论、儒学资本主义论、日本文化中国从属论等等,先生在课堂上都有不留情面的批判。但严先生的批判的独到之处在于只批判论点。不管这些论点在当时是多么的时髦和权威,严先生从不直接说出持论者的名字,总是以“某位先生说”、“某位老先生认为”这样的话含糊带过。坚持原则,但与人为善,严先生可谓宅心仁厚矣。

自由的课堂蕴含着严老内心永远自由的精神,万类霜天竞自由,不过如此。

严先生对于学生的培养一向重视且深有心得。严先生的入室弟子周阅将其概括为“自由,但不放任”。严老很重视社会阅历和学术积累,他要求学生在开展比较文学的研究时需要深入到对象国的文化场域中进行体会。同时他认为实证精神始终是推进思考的重要源泉。这字字珠玑,饱含了一位老先生对学子殷切的期待。

2019年在泰康(后排从左至右 张沛、周阅、张辉、陈戎女;前排 严老师和师母、程郁缀)

严先生姓严,在对于学生的学术要求上,严先生是严格的、高标准的。但先生的严格并不等同于严厉或是严酷。“这个应该是怎么样的”,对于学生的教导,严老从不曾疾言厉色。即使面对学生的疏漏,他也永远用温和的表情、真切的言语去修正、去鼓励、去引导,耐心地指出问题所在和原则所依。这曾成为了无数学子前进的动力,也将永远的成为明灯指引着未来的航向。

张沛依旧记得当他提出一个先生并不熟悉且未必认同的观点时,严先生不以为忤,反而会流露出发自内心的欣喜,身体前倾着说“是吗?”,声音坚定清透,充满着对晚辈的期许。曾经有一位出身日语系的学生,他非常崇敬地阅读过严先生的很多著作。在书中发现一些印刷错误或年代的误记,他也向严先生直言指出了。严先生对于这件事非常高兴,逢人就说“有很多错误都被小边‘杀’了”。如此的温厚与谦和成为了学界最沁人心脾的清风。

05

永远怀念

当时光逐渐逝去,一点一点偷走先生的年华,他也从不曾放弃自我对学术的追求和生活的态度。严先生的晚年生活也成为了他精神的一帧剪影。纵使我们只得惊鸿一瞥也必将终身难忘。当比较所的同事、学生结伴探望时,严先生会爽朗地分享他曾经讲过的有趣往事,带领大家重回他的青年时代、峥嵘岁月。

据蒋洪生回忆,严先生很喜欢他的孩子,每次前去探望,严先生总会准备礼物。去年严先生出版了一本新著《比较文学与文化“变异体”研究》,他还特意将其送给这位小辈,在签名的时候落款“老友”,把蒋洪生的孩子写成“小友”。

严先生病逝前的两周已经艰于言语,但在弟子蒋洪生打去电话时,仍叫出了他的名字。2022年8月6日上午,蒋洪生先生前去探望弥留的严师,将带去的康乃馨和满天星装进爱尔兰风格的花瓶里,并向花瓶里注了水,放到他病床前的茶几上。先生之风,山高水长。

严先生用生命写就中国比较文学的历史,他的成就与贡献在浩荡长河中熠熠闪光,铸就了指引我们前行的永恒星火。他在夏日与我们告别,他的音容笑貌、精神风骨,我们将永远怀念。

原标题:《夏风拂书案,送别北大严绍璗先生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司