- +1

午夜之子:星座图背后的故事

丽莎:“记住,爸爸,北斗七星的勺柄指向北极星。”

荷马:“说得不错,丽莎,但我们不是在上天文课。我们在树林里。”

——《辛普森一家》(The Simpsons)

很久很久以前,夜空对任何地方的每个人来说都十分黑暗。那时没有人造光源,人们用肉眼可以看见月亮和许多星星。而如今,在现代城市里已经很难看清星星了。星星是那么令人感到熟悉:人们依靠它们的位置导航,穿越陆地和海洋;它们的形状是灾难的预兆;它们的规律分布和可预测性展示了人类对宇宙的信仰。宇宙是如此合理,如此有规律,它不是天神们复仇和互相争斗的游戏场。星星真的非常重要。

最持久、最生动的星空图像被保留在星座图上。恒星聚集在一起,形成了星座。给星座赋以动物或其他日常物件的形状,或许是为了彰显它们及其在天空中位置的宗教或神话意义,或许只是为了便于记忆和读懂星空。夜复一夜,恒星缓慢而稳定地在黑夜中运行,月亮有盈有亏,地球绕着太阳年复一年地旋转,这些都是人们计算时间的方式,让航海家们在夜幕降临之后也有办法导航。如果你在陆地上旅行,当夜幕降临时,你可以停下来等待太阳升起后再出发,但如果你在海上航行,通常就无法这样做了。

缓慢演变的星座图在人类历史中扮演了一个多面的角色。它曾经是迷信的助力、天文学的推手、导航的仪器,它也曾创造了宇宙一体论。夜晚的星空是人类最古老的共同体验,图片和彩绘手稿中再现的星空展示并升华了多种文化中的人类体验,在任何伟大的科学图片展中都少不了这样一些展品。

在地球上的人类看来,太阳每年的运行轨迹在天上画出了一条巨大的弧线。在古代,太阳每年(看上去)围绕地球运动的平面被划分成了黄道十二宫。时至今日,世界上还有很多杂志和报纸的占星术专栏用这十二宫来糊弄人。实际上,黄道十二宫(zodiac的字面意思是“动物之环”)与黄道上的星座不同,即使它们用的是同样的名字。星座是一群毗邻的星星,形成某些可以识别、令人浮想联翩的图形。而相比之下,黄道十二宫是12个各为30°的区域,或者说对应着时钟面上一小时的区域,它们在天空中形成了360°的一整圈。传统上来说,每个星座占据天空中18°的区域。起初,十二宫及其同名的星座有着很紧密的联系,但渐渐地,人们命名了越来越多的古代星座,星座很快比十二宫要多得多了。由于十二宫只用于占星,因此它们的数量最终保持在了12个。其实,星座主要用于导航,在世界上不同区域导航需要在天空中有不同的标记和线条,因此要不停地增加星座的数量,以保证覆盖整个天空。大部分人知道自己的星座,占星术正是通过研究一个人出生时的特定星座以及该星座在性格上的传统解释,来预测一个人的个性和行为。

最古老的星座图还有一个令人着迷的特点:它能让天文学家确定创造星座的古老文明所处的年代和具体地点。地球在旋转的时候会发生轻微的晃动,就像一个正在旋转的陀螺。因此,地轴不是一直指向天空中同样的方向,而是要花约26000年才能完成一次循环。现在,地轴已经与南北磁极有一定的偏离,地轴的北端指向我们所谓的“北极星”,但在过去或未来,地球的北极会指向不同的方向,要么指向另一颗星星,要么根本不指向任何星星。例如在公元前3000年,当时的“北极星”是天龙座α星。因此,当莎士比亚笔下的尤利乌斯·凯撒说自己像“北极星一样永不动摇”时,这是犯了时间上的错误,因为在凯撒的时代,根本没有所谓的“北极星”。

地轴北极的进动(天文学称这一现象为岁差),意味着对处于地球上不同纬度和历史上不同时期的观察者来说,天空看起来完全不一样。最有趣的是,一个从北纬L°观测的古代天文学家无法看见以南极为中心的2L°范围内的天空。19世纪和20世纪的一些天文学家宣称,他们根据古代星座图可知,最早的星座图绘制者处于北纬35°附近,因为该星座图上没有描绘南部某个区域内的天空。

北纬35°线穿越地中海,米诺斯、腓尼基和古巴比伦都位于其附近。通过定位星座图空白区域的中心点,可以倒推出岁差的历史,从而找出南极何时处于空白区域的中心。最终,人们推断出古星座图绘制的时间在公元前2500年到公元前1800年。

星座的形状和命名,其来源已经湮没无闻,但如果我们假定命名者是地中海的航海者,那么许多动物的形状就能够解释了。这些航海者追逐天空中升起的星星,以便夜晚也能继续航行。地图象征着人类理解和控制周遭事物的渴望。为一片区域绘制地图意味着占领这片区域;为天空绘制地图为人类提供了一种终极确认,即宇宙中的一切都有迹可循,我们处于掌控宇宙的中心位置,在宇宙演进过程中扮演着特殊角色。

每种宗教对十二宫和星座都有自己的理解。尤利乌斯·席勒(Julius Schiller)制作了一幅基督教的星座图,图上用《新约》和《旧约》中的名字取代了奇怪的异教形象。但最伟大的星图制作者和艺术家是荷兰裔德国数学家、宇宙学家安德里亚斯·塞拉里乌斯(Andreas Cellarius)。他在1660年绘制的作品《宇宙和谐之擎天神阿特拉斯》(Atlas Coelestis seu Harmonica Macrocosmica)是有史以来最美的书之一。这本手绘雕版画集在星座图的范围里用生动的色彩绘制了丰富的人物,是这位制图者的巅峰之作。

安德里亚斯·塞拉里乌斯绘制的北半球及其星空,1660年

时至今日,我们能见到的最古老的星座图像不是绘于纸上,而是刻在石上,同与众不同的擎天神阿特拉斯相结合。在意大利那不勒斯国家考古博物馆中,“擎天神阿特拉斯”(The Farnese Atlas)是一座公元2世纪的罗马雕塑,展示了擎天神阿特拉斯肩扛一只绘有星座图的白色大理石圆球。这座雕像因为是古埃及的遗物而著称于世。雕像高度超过两米。阿特拉斯一腿半跪,半披一件斗篷。绘有星座图的圆球直径约65厘米。雕像唯一的缺陷是其顶部有一小孔,穿过大熊星座和小熊星座之间。球上共有41个星座,全部都是浮雕,而没有一颗星星;赤道、南北回归线、分至圈和两个极圈都以浮雕的形式展现,环绕天球表面。这个圆球上的星座图非常精准,其位置与天空中的实际位置相差不到1.5°。2005年,美国路易斯安那大学教授布拉德利·谢弗(Bradley Schaefer)重新分析了“擎天神阿特拉斯”肩上圆球的星座分布,确信它们是古代最伟大的天文学家罗德岛的喜帕恰斯(Hipparchus of Rhodes)遗失已久的星图。喜帕恰斯的众多成就之一就是通过精确的观察,发现了上文提及的约每26000年一次的岁差循环。通过研究星座的位置和星图中没有显示的天空,谢弗推测圆球上的星图绘制于公元前125年,前后误差不超过55年。喜帕恰斯的星图绘制于公元前129年,但已消失在历史的长河中,除了被一些人提及之外,至今我们仍未见过其真身。具有讽刺意味的是,喜帕恰斯发现的岁差循环周期恰好用于检测这张星图绘制的时间。

擎天神阿特拉斯

正面展示了划分大犬座和南船座之间天空的分至圈

背面展示了赤道、黄道、二分圈和两条回归线。白羊座的犄角正好处于二分圈上

然而,星座创造了一段奇妙而神秘的历史。利用岁差和古代星图中的空白区域来确定已知星图的绘制日期和制图者所处位置,最初使用这一技巧的是一位鲜为人知的瑞典业余天文学家卡尔·斯沃茨(Carl Swartz)。他在1807年出版了一本用瑞典语和法语写成的书,并在1809年出了第2版。他依靠手头已有的星图,推断出星图最初的绘制者生活在公元前1400年左右,所处位置是北纬40°附近。他推测,亚美尼亚海岸边的小城巴库很可能是绘图者的家乡。后来,其他天文学家,如英国皇家天文学家爱德华·蒙德(Edward Maunder)和迈克尔·欧文登(Michael Ovenden)分别在1910年和1965年(他们两人似乎都不知道斯沃茨的书)将星图绘制者所处的纬度范围缩小到了北纬36°左右,并将其所处时代范围缩小到了公元前2500年到公元前1800年。欧文登相信,星图来自米诺斯文明的可能性最大——尽管许多历史学家不接受这一点,因为米诺斯人通过航海与同一纬度上的先进文明有所联系,而这些先进文明却因自然灾难在大约公元前1450年突然消失。但欧文登注意到一个历史疑团。最有用的古代天文学记录保存在索利的阿拉图斯(Aratus of Soli)所写的一首叙事诗中,该诗名为《现象》(Phaenomena),发表于约公元前270年。诗人将这首诗献给生活在公元前409年到公元前356年的伟大希腊天文学家和数学家——科尼杜斯的欧多克索斯(Eudoxus of Cnidus),并在诗中列举了48个星座和它们在天空中的相对位置。古代文学中提到过“欧多克索斯区域”,人们普遍相信欧多克索斯拥有一个天球仪,但是关于这个天球仪,以及他本人的天文学著作和星图,没人知道更多信息了。幸运的是,阿拉图斯在诗中描绘星空时,借鉴了欧多克索斯失传已久的著作。因此,诗人让我们一个星座接一个星座地领略了欧多克索斯的天空。但在150年后,喜帕恰斯在研究这首诗时感到相当迷惑:阿拉图斯和欧多克索斯描绘的星空并非两人所能看见的星空。如果算上岁差,他们在所处的年代和位置根本看不见那些星座,而且两人还忽略了一些他们本可以看见的星座。此后,欧文登分析了这首诗,发现它描绘了在公元前3400年到公元前1800年只有在北纬34.5°和北纬37.5°之间才能看到的一片星空。这非常接近于我们从古星座图推测出来的时间和地点。

一种可能的结论是,欧多克索斯继承了古代星图,该星图是身处其他位置的另一个文明绘制的。但欧多克索斯不知道如何更新这幅图,或许他根本没有意识到需要更新,因为他并不知道地轴会发生偏移。如果欧多克索斯拥有一个非常古老的天球仪,他就会描述从天球仪上看到的天空,而不是自己看到的天空。是否真的存在一个来自古埃及或其他地中海文明,比如古巴比伦文明的古代神秘天球仪?

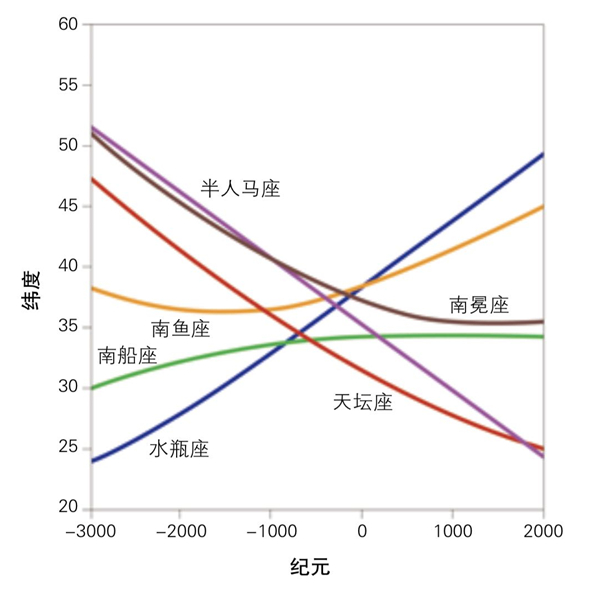

这是一个奇怪的故事,但至少事实并没有幻想那么奇怪。布拉德利·谢弗仔细检查了欧文登及其前人对星图上南部天空空白区域的大小和位置所做出的研究,发现了许多错误和不确定性,因为有很多星星是看不见的。为了区分事实与虚构,谢弗采用了现代天文分析方法,检查了所有已有的历史信息,复查了过去的分析结果,并引入了更可靠的全新技术,来确定星图绘制者所处的时期。他检查了南天六个主要星座中星星的可见度,包括天坛座、南冕座、南鱼座、水瓶座、半人马座和南船座。他追溯到公元前3000年,并算出了能够看到这些星座的最靠北的纬度。随着时间的推移,能看见水瓶座和南鱼座这两个星座的地点越来越靠北,其他星座则相反。总之,能看见这些星座的纬度随着时间变化,前两个星座和后四个星座的曲线相交。有趣的是,我们看见所有曲线的相交点都处于纬度和时间相对狭窄的区域内。如果说这些星座都是由一个独立的文明创造出来的,而不是在一段时期内由不同民族创造出来的,那么这些相交点暗示着它们被创造出来的时间和地点。

布拉德利·谢弗对创造6个星座的文明所处纬度和时期的判断

在公元前500年前后,同时可见这些星座的纬度相差仅为6°左右;在公元前300年前后,这些纬度仅相差2.5°。谢弗的结论是,通过研究这些不确定性能推导出,在公元前900年到公元前330年,这六个星座的创造者处于北纬30°和北纬34°之间。这一结论排除了先前的一些假设,而且从历史角度看更容易理解:它排除了米诺斯和古希腊文明,但相当符合处于北纬32.5°的古巴比伦文明。这是一个显而易见的结论,因为我们已经知道古巴比伦文明在公元前500年前后为星图增加了16个星座,其中之一就是南鱼座,而这正是谢弗选择的六个例证之一。

时至今日,我们不仅仍在欣赏古星座图的美丽,还能从中发现谁最早讲述了星座的故事,这真是令人难以置信。

本文摘自《科学的画廊:图片里的科学史》,澎湃新闻经授权刊载,省略注释,标题为编者所拟。

《科学的画廊:图片里的科学史》,【英】约翰·D.巴罗/著 唐静、李盼/译,人民邮电出版社·图灵新知,2022年6月版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司