- +1

“九色鹿”新书推荐 | 《金石:宋朝的崇古之风》

在宋朝(960—1279),中国经历了一场好古之风的大爆发。尽管往昔一直是历史与文化意识的权威和灵感之源泉,但这一时期对古代物质遗存的痴迷尤为突出。

——《金石:宋朝的崇古之风》

在宋朝,经过一个选择和转化的过程,古代器物被收集并进入宫廷和私家收藏之中,成为被膜拜、研究和鉴赏的有价值的物品。在这个过程中,古物作为遗存或圣物获得了一种全新的集体身份。至于古代铭文,则以墨拓的形式获得了一种具有创新性的材质,使它们能够以其原始状态下不可能的方式被利用。器物的收藏促进了尚古学者著述的出版,除了描述细节,这些著述还在特定的意识形态语境下阐释器物的历史和仪礼意义。对器物进行解释所采取的意识形态立场,很大程度上取决于宋朝尚古学者个体的多重社会角色。随着宋朝社会日益多元化,古器物的形象被复制、借鉴或挪用,以满足各种各样的当代需求。当皇室成员和士大夫阶层(the literati class)以古器实物为标本,制造出满足他们特定需要的器物时,商品化的大批量生产也促进了古代视觉图像的流通,使其超越了士大夫的圈子而进入整个宋朝社会。

宋朝尚古运动的一个典型特征是对古代器物的利用。这些器物所起的重要作用,标志着宋朝尚古运动有别于之前所有的复古主张。在先前的复古运动中,崇古者依赖古文献来构建他们主张的理论基础。宋朝尚古运动在延续这一传统的同时,兼用器物和文献,而非仅用文献,作为研究的基础。正如我们在欧阳修、李公麟、吕大临和董逌的例子中所看到的那样,宋朝尚古学者们在解释古代时从古器物上获取证据,并将证据与相关文献交叉考据,而不是仅仅基于经典文本和史书记述来推测历史事件和古代仪礼。

作为涵盖了社会很大一部分物质资源的一种文化现象,宋朝尚古运动囊括了通往古代的种种途径。尽管有着共同的复古目的,这些途径在信仰、方法和材料等方面却各不相同。最重要的两个关注点是仪礼和历史。从礼学一途看,古代被看作理想社会制度的起源,这种理想的社会制度以古圣人(ancient sages)所设立和古经书(ancient canons)规定的良好礼俗来规范。从历史学一途看,古代被视为人类行为典范的源头,而这种行为典范体现在微言大义的古文记述里。尽管这些途径在理论上是互补的,但当它们被用来为不同的政治立场辩护时,张力就出现了。我们看到这种张力最强烈地展现在以王安石为首的新党和以司马光为首的旧党之间的政争上,他们在11世纪后期就施政措施孰是孰非有过激烈的争论。

怀着对礼经《周官》(亦称《周礼》,成书于公元前1世纪)订立的体系所体现的理想社会坚定不移的信仰,新党相信只要按照古代经典所描绘的理想社会重建规范,现实社会就能通过改革变得更好。旧党则认为,学习古代,与其模仿古代的社会和仪礼制度,不如学习古人的伦理道德,尤其是史书《春秋》记载的圣王君子、志士仁人,他们就是最好的榜样。在很大程度上,通往古代的仪礼途径与历史途径二者的对立,是新旧两党更大的哲学观念之争的一部分;是以国家为中心、自上而下的礼制改革,还是依赖个人,特别是君主及其博学的官员的道德权威来使国家和社会制度运作,这是二者之间对立的一部分。

尽管这一点已经相当确定,即宋朝尚古运动起源于几位尚古学者,如欧阳修和刘敞等人的活动,他们于11世纪中叶开始收藏古物并发表他们的收藏;然而,解释该运动如何演变成宋朝社会一个广泛传播的文化现象的概观尚待构建。两个既分开又关联的历史发展,推动了此运动的参与从社会精英小集团扩大到更广泛的社会层面。从相同的知识和文化氛围中产生的这两种历史发展,是由非常不同的思想前提推动的,涉及了各种不同的古物研究材料。这些不同最终导致这场运动的性质多元化。

该发展进程的肇始与欧阳修和他的朋友圈有着密切关系。考诸欧阳修的收藏集录——《集古录》,可见欧阳修的朋友对他的古物创新收藏贡献良多,虽然此书只有他的署名。欧阳修和其朋友圈协作最为人所知的例子或许是该集录第一章讨论到的晋姜鼎条目。此件青铜器铭文是刘敞送给欧阳修的,前者也是一位宋朝尚古学者先驱,他为欧阳修的收藏至少贡献了另外9件铭文。关于欧阳修收藏里刘敞所送的青铜器铭文,参看《集古录跋尾》卷1。欧阳修收藏的其他捐助者包括宋祁(998—1061)、江休复(1005—1060)、杨南仲、文同(1018—1079)、谢景初(活跃于11世纪中期)按,谢景初卒于宋神宗元丰七年(1084),年65(虚)岁,则生当在宋真宗天禧四年(1020)。参见范仲淹《范忠宣集》卷13《谢公墓志铭》。——译者注和苏轼。《集古录跋尾》卷1。欧阳修与他的圈中人的合作表明,收藏古铭文拓片的做法已经在11世纪中晚期成为知识界的一大潮流,对古物特别有兴趣的士大夫们纷纷参与其中。欧阳修最感兴趣的古物研究是要恢复历史的真实性。对于欧阳修来说,古铭文不啻一个历史记录的宝库,其真实性毋庸置疑。正因如此,这些古代遗迹可以用来校正前人流传下来的史书及注疏中存在的问题——这正是欧阳修在讨论他所藏古铭文的跋尾中一再从事的工作。他认为古物是历史真相的一个源泉,这种看法引起了刘敞的共鸣,后者相信一个古文物学者应该将历史记载与古铭文进行交叉考察,以校正史书流传中的舛误。参看本书第二章有关刘敞的古代观念的讨论。

欧阳修:《集古录跋尾》,约1064年。纸本墨帖27.2厘米×171.2厘米,台北“故宫博物院”

12世纪,这种专注于古物历史价值的士人风尚继续得到体现,其中最著名的代表人物是《金石录》的作者赵明诚。该书出版于1132年,李清照写的后序。他在该书序言中清楚地表述了他对古代材料历史真实性的深信不疑:“(史书)有不可诬而又传之既久,理当依据。若夫岁月地理官爵世次,以金石考之,其抵牾十常三四。盖史牒出于后人之手,不能无失。而刻词当时所立,可信不疑。”赵明诚:《金石录序》。

11世纪60年代初,欧阳修在刘敞的帮助下,将古青铜器铭文收入《集古录》之中,这对于历史学研究方法的发展意义尤其重大。欧阳修与他的朋友们的合作大大地扩展了史料宝库,他们借助古物材料追寻古代的历史真实性。大量的事例表明,欧阳修、刘敞等尚古学者利用古青铜器铭文来解决后人撰写的史籍和注疏文本中普遍存在的问题。拓墨技术的应用大大便利了古青铜器铭文的收录,青铜器拓印技术首次见于记载是在宋仁宗1053年检阅古青铜器时。

不像大多数石刻碑文刻于公开展示的石头表面因此可见度较高,青铜器铭文经常刻于器物内壁,因而除了极少数例外,它们多深藏不见。拓墨技术直接应用于古青铜器铭文,把它们从青铜器内壁转拓到纸张上,使这些通常不引人注意的铭文能为宋尚古学者们所用。拓墨技术让古青铜器铭文能够易于收藏和研究,如石刻铭文一样。欧阳修收藏中青铜器铭文和石刻铭文的兼容并纳,为尚古运动树立了一个榜样,标志着这两种媒介相联系的开始。这种联系逐渐被用来通指中国学者的古物研究学问即“金石学”。

使用拓本而非古董实物来探究历史的真实性是宋朝尚古运动的一个重要特征。这看似奇怪,但欧阳修的确认为一本拓片比古物本身更真,即便拓片拓取的是器物的铭文而非它的整个物质形态。欧阳修在对真实历史的追求中把拓本放在了优先位置,这与拓本既能捕捉古铭文的内容,又能呈现铭文与承载它的器物之间的关系有关。古铭文的文本是欧阳修和他的宋朝尚古学者同侪用以重构真实历史的原始史料,然而这些文本作为真实历史的原真材料,其权威性却是来源于铭文刻载在古代器物上这一事实。

正是铭文与它的古器载体之间的紧密关系,赋予了铭文文本在尚古学者们校正后世的史籍和注疏的努力中的崇高价值。换言之,铭文文本与古器的物理联结验证了文本真实的历史价值。制作拓片时需要将纸张直接贴在古物的镌刻表面,以提取器物上的文字内容。正因如此,拓本通过留在纸上的凹凸墨纹,证明了文本与古器的物理联结。以像欧阳修这样的宋朝尚古学者的历史观念来看,拓本是一种理想的媒介,因为其能代表铭文且能保存文本和刊载它的物质材料之间的联结。而且,拓本便携和易于复制的形式大大地促进了古铭文在尚古学者之间的流通,进而推动了关于古代的广泛研讨——这正是尚古运动迅速发展的一个重要特征。

韩城鼎(晋姜鼎)。吕大临:《考古图》卷1,

亦政堂本,1752

宋朝士大夫们普遍相信古代是文化权威的一大源泉,这与11世纪下半叶知识界的氛围发生了一个根本的变化有关。11世纪中期,欧阳修倡导的古文运动(the revival of archaic writing)培育了一代新兴的士大夫,他们一方面尊崇古代为政治和道德理想的终极来源,另一方面不屈从于任何未经批判考证的权威。欧阳修的古文运动思想,继承了韩愈所倡导的通过恢复古代圣贤的原始教义回归“原道”(the original way)的主张。在欧阳修对待古物的做法中,我们的确看到了一种谨严的驱动力,孜孜以求地证明什么是本真本原的,而这正是构成古文运动核心价值的原则。因此可以理解,在这样的知识氛围下训练出来的第一代宋朝士大夫,也是致力于光大由欧阳修及其朋友圈开创的尚古运动传统的第一群人。古文运动在11世纪后半期取得全面成功,最终成为科举考试的既定规则,决定着有抱负的士人们的仕宦生涯。尚古传统也得到宋朝士大夫的热情拥抱,用以在精英文化习俗中展示他们的素养。

当收集研究古铭文的兴趣在宋朝士大夫中蔓延时,对古器不同方面的兴趣也在宋朝宫廷中出现。吸引这一特殊兴趣的器物主要是青铜礼器,尤其是那些古代帝王祭祀天地时使用的,如钟和鼎。把古铭文当作真实历史来源的兴趣出自一种恢复和保存古物历史价值的强烈愿望,与之不同,对于古礼器的兴趣则产生于探索用来举办国家大典的适当器具。这一探索始于宋朝,是11世纪中期国家仪礼改制的一部分。宋仁宗在位时期,古仪礼编钟被用作标本以制造礼乐的适当乐器。尽管仁宗朝的仪礼改制最终是一场空,结局是礼乐仍为宋朝廷的一大难题,但仁宗的改制引发了对古乐器本身更广泛的探究。关注焦点从仪礼转向了礼器,1053年举行的那场著名的皇家古青铜器展鉴大会就是例证。

在这次展鉴期间,陪同着皇帝的这群官员和宫廷学者就古礼器的形制和对装饰的解释以及铭文的意义进行了深入的讨论。对仪礼和仪礼用具兴趣大增的结果是,古青铜器以其在仪礼实践中的重要性而开始为尚古学者们所看重。人们感兴趣于古青铜器的形制及装饰所体现出的古礼象征意义,不再只关注铭文,尤其注意古青铜礼器的视觉特征。这种新发现的兴趣引发了对青铜器的研究,大量研究著述出版,它们主要采取图录的形式,为读者提供了一个了解古物视觉特征的门径。

刘敞、李公麟和其他宋朝尚古学者主张全面地收藏古物,而不仅仅是青铜器铭文拓片。受他们的影响,宋朝士大夫们在11世纪后25年聚集起了古青铜礼器的私人收藏。这一发展在很大程度上是由刘敞推动的,他以一本包含每件物品的文字描述和图像的图录发表了自己的古物收藏。脱离了其原始的仪礼语境,商周青铜礼器早在公元前2世纪就已经被当作祥瑞珍宝,但刘敞是第一个通过出版把他的收藏向大众公开的宋朝尚古学者。效法刘敞,李公麟扩展其古物收藏的种类,包括超出商周青铜礼器的种类广泛的古代手工艺品,特别是秦汉时期的日常用品。后者中的很多物品都不在宋朝廷的国家祭祀仪礼考虑的范畴内,却成为南宋时期满足大众消费需求的仿古器的借用标本。李公麟把他的艺术感悟力应用于所收藏器物的形制和装饰方面,确立了古物命名的先例,树立了图录流通的榜样。吕大临《考古录》所记录的收藏家和古器的多样性令人印象深刻,证明11世纪末宋朝上层精英中收藏古物之普遍,所下功夫之巨大。

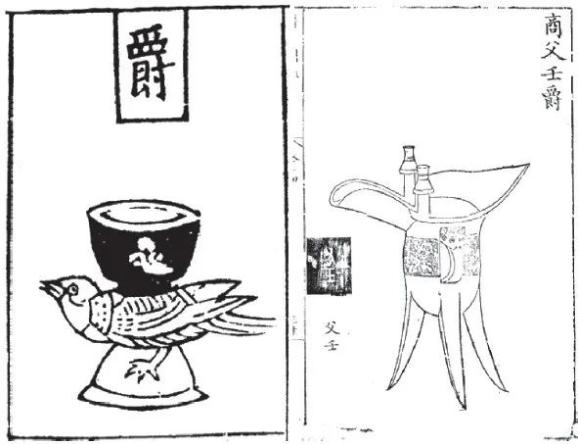

左:爵的画像,出自《三礼图》卷12,镇江本,1175;

右:商父壬爵,出自《宣和博古图》卷14,

亦政堂本,1752

关注古物的全部物质性,包括形制、装饰和功能,是强调古物仪礼意义的尚古运动潮流的一个关键特征。宋尚古学者们对古仪礼特别感兴趣,相信一件古礼器的意义不仅存在于铭文里,也蕴含在其形制特征和功能之中。古代礼经如《周官》提供了大量对仪礼器具的装饰纹样和使用功能的解释,经常被宋尚古学者们引用来证明他们的观点。事实上,以古礼器佐证经文中的有关段落,用来支持仪礼意义的解释,成为理解古代的惯常做法。李公麟是11世纪运用这套方法来解码古青铜器纹饰的第一人,他对饕餮纹的解释就被皇家收藏图录《宣和博古图》(成书于12世纪20年代)采用作为官方的解释。

人们对古物仪礼意义的兴趣发展,很大程度上要归功于宋朝廷,特别是宋徽宗的支持,正是他把皇家收藏扩大到之前无法想象的程度。与他的曾祖宋仁宗一样,徽宗对古青铜器的兴趣出于改革国家礼制的迫切需要。皇家图录所记徽宗收藏展现的古代观念,在很大程度上被打上了《周官》所体现的政治理想的烙印,这本经书提供了一个古代仪礼政治制度的理想化蓝图。在这种政治理想的影响下,古青铜器被赋予了政治象征意义,在重建以《周官》所设定的古礼为特征的古代理想世界中起着至关重要的作用。对徽宗而言,全面收藏古青铜器十分重要,因为理论上每一件古物都曾在这个理想社会发挥过作用。宋徽宗通过收集古青铜器把他想象的理想政治制度化为现实的愿望,也投射在他将幻想的人类栖居的完美世界变为现实的愿景之中,他为其御苑艮岳广罗奇珍异石、珍稀植物和异域禽兽。结合这位皇帝理想化建构的语境来观察宋朝的皇家古物收藏,无疑能够进一步理解宋朝社会最高层所秉持的古代观念。宋徽宗渴望通过收藏人工制品诸如艺术品和古物来认识理想社会,对此,Ebrey(伊沛霞)有深入的讨论(Accumulating Culture:The Art and Antiquities Collections of Emperor Huizong)。

经过11世纪和12世纪初尚古学者的研究和实践的发展,先前深深植根于中国文化中的古代崇拜获得了理论、方法和物质的新基础。宋徽宗主导的大晟编钟铸造全面展现了这些新基础的确立。这套编钟仿造的是一组公元前5世纪以前的乐钟,这组古钟出土于宋徽宗发起国家礼制全面改革的最高潮时期。新编钟的铸造立刻被视为一个巨大的成功,表明经过对礼经《周官》的意识形态阐释,古礼器与宋朝国家礼制之间的理论联系已经成熟。这次借用古物形制的成功说明了这一时期的古青铜礼器知识之深入细致,这无疑是严谨的古物学术研究和宋朝廷可观收藏的一大成果。

12至13世纪的宋朝尚古运动带来了符号的借用和审美化,古物的形式被采借,并基于当代的目的产生新的意义。虞公著为其妻所立墓碑和鲜于枢墓中发现的随葬品都反映出古代形象的借用与宋朝士大夫文化认同的建立有着密切联系。这一关联应结合宋朝社会结构变化的背景去理解。作为一个新兴的社会阶层,迅速享有了政治、文化和经济特权,士大夫们觉得有必要创造一套适应他们史无前例的社会地位、符合他们信仰的新儒学的仪礼和感觉的文化习俗。在司马光和朱熹等士大夫领袖人物的影响下,这种文化习俗被用来彰显士大夫们受尊敬的社会地位,也区别于与贵族精英特权相联系的传统礼俗。利用代表古代权威的古意象来为士大夫创造象征和标识,是崛起的社会精英阶级打造其文化身份的更大努力的一部分。

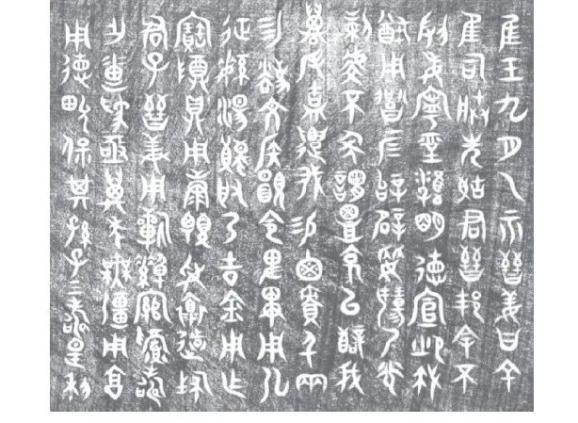

韩城鼎(晋姜鼎)器物本铭文。吕大临:《考古图》卷1,

亦政堂本,1752

宋朝尚古运动对后世的影响是深远的,特别是在中国社会的知识和文化领域内。围绕着古物的收藏研究及相关活动,它构建了一个知识谱系,并一直延续至帝制时代的晚期。这一谱系由欧阳修《集古录》肇始于前,为赵明诚《金石录》继承于后。洪适的《隶释》(其序作于1167年)完整地展示了这一谱系源流。欧阳修和赵明诚著作中的一些段落和文字被附在了洪适一书的后面,使它成为最早的中国尚古学者著述的作品集。由一代代著名的尚古学者及其著作构成的谱系所代表的这种赓续不断的知识观,在之后几个世纪传承了下来。15至17世纪的许多文人翘楚如文征明(1470—1559)、杨慎(1488—1559)、王世贞(1526—1590)和赵崡(活跃于1573—1620)等,都表达过对他们的宋朝前辈的感恩。

就后世的物质文化发展而言,一整套美学原则都是由宋朝尚古运动确立的。12至13世纪,通过古物的商品化、借鉴和挪用古代形象形成的古物收藏研究资料的普及化,提升了雅致的品味。社会上对古物的渴求极大地促进了对这些器物审美的发展,它们变得不仅具有很高的价值,而且在本质和文化的原真上与特殊的荣耀关联密切。古代形象被用作文化身份的标识、时尚的标签和德行的象征,最终在后世形成了“雅品味”的概念。类似于18世纪英格兰上流社会的“有教养的品味”——亦源自古董的收藏与研究,雅的概念在中文语境中必须与俗的概念相对照来理解。

作为优雅品味象征的古物及其意向,只有在它与俗世品味做出明确的划分时才能流行起来。古物具有极高的市场价值,且其知识层次也是未受过古典教育的大众难以企及的,这构成了将中国士大夫精英与芸芸众生分隔开的一道安全屏障,因而形成了这一群体理想的文化象征,塑造了知识优势和雅品味的性格。然而,通过印刷出版和大规模的商品化生产,将古代形象吸收同化为大众视觉文化的强大力量,迫使士大夫精英为了重建分隔高雅与低俗文化的屏障,不断寻找新的古意象源泉。后世古代意象的使用在雅和俗之间不断较量,使得“古”一直位居时尚的前沿。

节选自本书结语

书籍简介

金石:宋朝的崇古之风

[美]陈云倩(Yunchiahn C. Sena) 著

梁民 译

李鸿宾 校

2022年8月出版

ISBN:978-7-5201-9092-3

内容简介

宋朝尚古学者热衷于金石古器物及其拓片的收藏、鉴赏和著述,形成了集中体现宋朝崇古之风的金石学,深远地影响了当世及后世中国社会文化的诸多方面,如古文字学、书法、绘画、风俗和生活方式。本书以跨学科的方法探究宋朝尚古学者的金石学著述、士大夫的好古生活方式、朝廷仿古礼乐器的铸造以及民间仿古器的普及,再现了崇古之风熏染之下宋朝社会雅俗文化生活的图景。

书籍目录

引言 探寻宋朝的尚古运动

第一章 欧阳修的《集古录》

第二章 宋朝尚古学者著述的发展

第三章 仿古器和宋朝的物质文化

结语 宋朝尚古运动的遗产

译后记

原标题:《『九色鹿』新书推荐 | 《金石:宋朝的崇古之风》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司