- +1

郑钧:我投降了,我愿意做一个快乐且平庸的人

在很长一段时间里,郑钧都在拒绝着自己人生中那根“胡萝卜”。

“胡萝卜”是他对于人生的一个比喻,代表着不同阶段的“所谓幸福”——

比如读书时考一个好大学,毕业了找一份好工作,到年纪准时进入一段婚姻,再过两年可以考虑要个孩子。

似乎每获得一个阶段性的成功,下一个目标又来了:“就像一个被吊在不远处的胡萝卜,但是你永远咬不到。”

郑钧不想成为一个“追胡萝卜的人”,于是他颠覆着世俗意义上的“本应该”。

他离家出走、从大学退学、拒绝一切所谓“正确的道路”;成名后,他努力成为一个“标准化之外”的人——讽刺乐坛现状、攻击流行歌手、公开宣布拒绝一切奖项。

然而,太过强烈的爆发,也一定会带来波及影响。后来,生活的真相如同子弹一般,一颗颗连续打来,郑钧说:

“我觉得我投降了,不再坚持了,我愿意做一个快乐且平庸的人。”

郑钧大概也没想到,自己的一件家事,竟然引发了如此大的讨论。

前不久,因为发现儿子说谎,作为惩罚,郑钧让儿子“磕头1000下”作为惩戒,之后,他将这件事编辑出来,发布到了自己的微博上。

初衷只想作为分享,但没想到,因为这件事,他上了一次热搜,引发了不小讨论。

有人将郑钧的这一行为定义为“体罚”,形容他发的内容“爹味十足”,也有人认为他“有些极端”——治标不治本。

事后,郑钧删掉了微博,并解释了自己罚儿子磕头只是一种“喜马拉雅瑜伽的精髓动作”。

郑钧回应

事情就此结束,但复盘这件事,会发现无论是解释、删博、还是极为严格地要求儿子,这一系列的妥协行为,都很不“郑钧”。

毕竟,在过去很长一段时间里,郑钧都被认为是某种“拒绝规则”的代表。

郑钧旧照

无独有偶,上一次郑钧被广泛议论,也是因为家事。

3年前,郑钧的妻子刘芸登上综艺《乘风破浪的姐姐》,因为在节目中并不讨喜的表现,有不少人到郑钧微博下留言,让他“管管嫂子”。

对此,郑钧耐心回复:“谢谢朋友,但每个人都得为自己的言行承担后果”。

似乎人到40之后,那个昔日的“愤怒青年”,突然在一夜之间转变了人生属性,创造出了一套全新的“郑氏自洽哲学”。

再聊起自己,郑钧将自己分割成三份:

一个特别无聊的丈夫,

一个特别糟糕的儿子,

一个还算不错的父亲。

至于那些曾经的“摇滚不死”与“老炮精神”,郑钧早就不再提起。

1974年,父亲因为白血病去世那年,郑钧只有7岁。

在他的脑海里,与父亲有关的场景,只留下了两个。

一个是5岁那年,查出白血病的父亲得到允许,从医院回到家中待了一个半小时,在那次短暂的相处中,父亲将年幼的郑钧抱在腿上,在纸上给他画了一个猪八戒。

另一个则是在7岁那年,父亲离世,看着躺在殡仪馆里面色蜡黄的父亲,郑钧没有落一滴泪。

他不懂为什么家人们都在哭,就像他不明白“死亡”二字意味着什么一样。

郑钧谈父亲

1967年,郑钧出生在西安的一家书香门第。

爷爷郑自健毕业于黄埔军校;外公温君伟是留学日本的工程师,西安第一根民用电线,便是接在了外公家;奶奶毕业于女子大学,很早就给家里买下了一台手摇黑胶唱片。

郑钧的父母都是大学老师,在这样的成长环境里,7岁之前,郑钧的人生并没有遇到太多挫折。

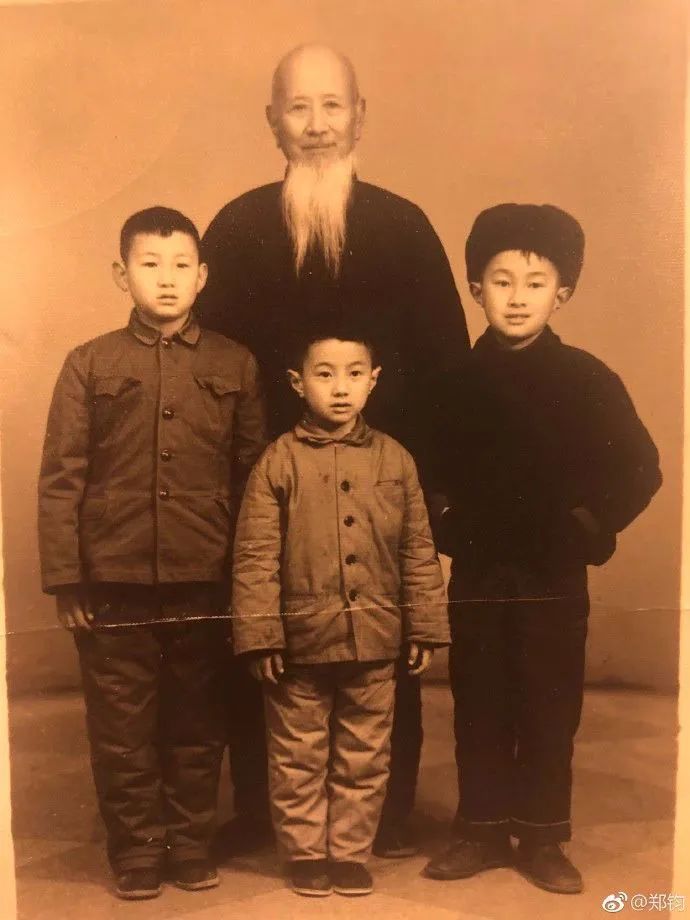

郑钧(一排中间)与外公

然而,随着父亲的去世,属于郑钧的故事有了不同的走向。

父亲离世后,照顾两个儿子的重任落在了母亲的身上,那时母亲在学校里工作,每个月工资只有58块钱,还要偿还因为丈夫生病欠下的2万块钱。

那是上世纪70年代,从那时过来的人,知道那会儿的“2万块”意味着什么。

日子过得并不富裕,家中的每一笔大小开支,都需要精打细算。

作为长子的哥哥,常常帮助母亲分担,郑钧说:“那时候,我常常看到一个11岁的‘父亲’,与母亲坐在灯下,讨论家中的大小事情。”

哥哥只比郑钧大4岁,但长兄如父,在郑钧的成长阶段,他常常会因为做错事情被哥哥揍,那时郑钧恨透了哥哥,甚至冒出过自杀的念头。

被打到忍无可忍时,郑钧在自己卧室墙上咬牙切齿地刻下一排字:

“长大以后,不能忘记”。

郑钧(右)与哥哥、母亲

对于那时的郑钧而言,西安像极了一所监狱——在里面始终有人惩罚你,无法反抗也不能逃跑。

也正是因此,在高考时,郑钧毅然决然地拒绝了母亲希望他留在西安的愿望,执意报考了距离西安1000多公里的杭州电子工业学院。

纵使前路漫漫,郑钧没有任何目标,但对他而言,那是人生中的第一次逃离,是一次蓄谋已久的告别,更是第一次接近自由的时刻。

后来,郑钧常常会怀念在杭州读书的那几年。

那时他常常会背着吉他与啤酒,骑着自行车来到西湖边,坐在草坪上看着远处的断桥与雷峰塔,弹着吉他唱罗大佑与崔健,累了就直接躺下,一觉睡到天明。

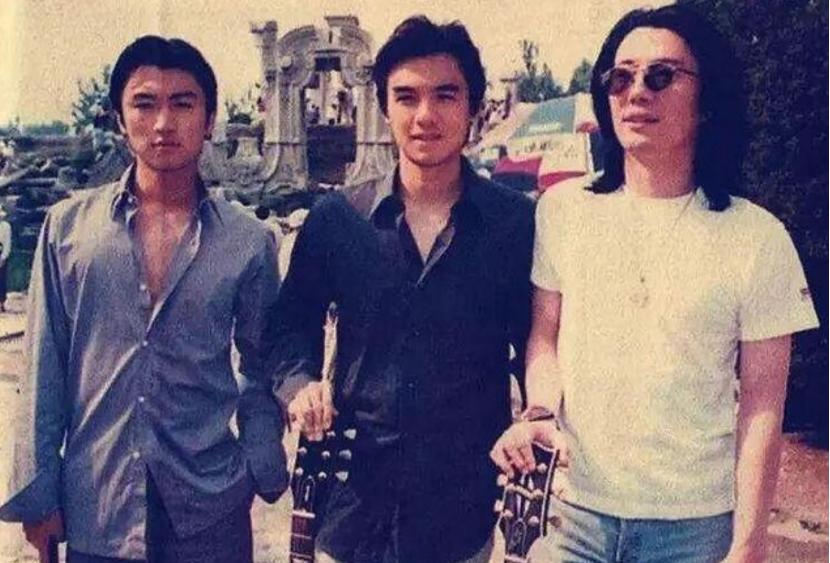

读大学时的郑钧(右)

在那时的杭州电子工业学院,还有一位英语老师叫马云,多年后,高晓松常问郑钧,有没有上过马云的课,郑钧回答:“没有,因为我的课更专业”。

后来,马老师离开讲台,在电子商务领域大有作为;而郑钧,也意外地踏上了原本规划之外的人生轨迹。

虽然没有在英语课堂上遇见马云,但是郑钧却挖掘出了人生中最重要的事情——摇滚乐。

在此之前,郑钧从未想过自己能成为一名歌手,那时他很讨厌音乐,原因是哥哥从小就喜欢音乐,还学习过大提琴与钢琴。

直到有一次英语课上,老师播放起西方摇滚乐,郑钧从未接触过这类音乐,音响中传出的吉他与鼓声立刻俘获了他的内心,让他感受到前所未有的自由。

之后,他买下一把红棉吉他与一本基础乐理书,从零开始学习简谱、作曲与和声。

那时每天一睁眼,郑钧就会摸起放在床头的吉他,躺在蚊帐里开始练习和弦,练到中午,舍友从食堂打来饭,放在他床头,吃完饭后,郑钧继续练。

晚上宿舍熄灯后,郑钧便会扛着吉他去水房接着练,直到被人骂,才会回到宿舍睡觉,这样的生活,他度过了整整两个学期。

坐在蚊帐里的郑钧

吉他练好后,郑钧马不停蹄地成立了自己的乐队,取名“火药”,开始频频现身杭州各大高校的乐队比赛。

偶尔到周末,还会在市内的大小花园里举办“小型室外演唱会”。

郑钧旧照

1990年,为了更专心地钻研音乐,郑钧决意从杭电退学,这一年,他23岁。

退学之后,回到故乡的郑钧度过了两年无业游民般的日子,那段时间他除了写歌练琴,就是跟着西安当地的草台班子,坐着大卡车去四处表演。

日子一天天过去,郑钧觉得这样下去不是办法,和家人商量过后,他决定去美国学音乐,在办理签证时,他认识了黑豹乐队的原吉他手兼经纪人郭传林。

在听过郑钧的歌后,郭传林邀请郑钧来北京,并承诺会成为他的经纪人。几乎没有任何犹豫,郑钧立刻放弃了美国的学习机会:

“去北京,立刻马上!”

郑钧踌躇满志之时,西安这座城市里,一个名叫许巍的年轻人从部队复员,然后凭借纯熟的吉他技巧,在西安音乐圈声名鹊起。

西安的古城墙下,有很多故事。

对于郑钧而言,他对于哥哥的命令有种“生理性的服从”:“大概是因为从小被揍得太多了”。

比如,上大学前,哥哥对郑钧说,在毕业之前不允许谈恋爱,于是郑钧还真的就没谈。

在学校时,有女生曾经拿着电影票在楼下等郑钧,都被他一一拒绝,原因是“物理作业没做完”。

所以,当郑钧决定休学时,他很担心哥哥反对,但没想到,哥哥却成为了唯一支持他的人。

哥哥说:“我们都是有文艺梦想的人,我是没戏了,你去吧,如果失败了也没关系,回家来我帮你找个工作”。

说罢,还给郑钧买了一张硬卧,让他躺着去北京。

郑钧与家人

就这样,郑钧背着木吉他,兜里揣了800块钱,坐着火车只身去往北京。躺在硬卧上,郑钧激动得彻夜未眠,甚至开始构思起自己第一张专辑的封面。

但他并不知道,有时对于“成为歌手”这件事,耐心等待与天分同等重要。

初到北京,郑钧经历了半年的“缓冲期”,因为专辑发布需要投资人,所以在那段时间里,郑钧只能等待。

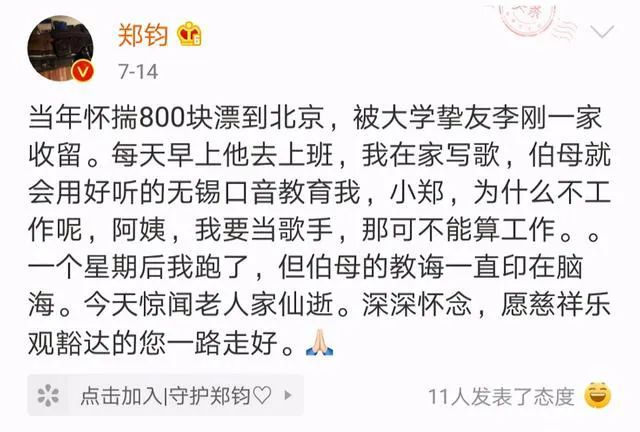

最初,他住在大学好友的家里,每天好友出门上班,郑钧便在他家里写歌,好友的妈妈常会来找郑钧聊天,劝他找一份“正经工作” 。

郑钧觉得不好意思,在朋友家住了一周,就匆匆离去。

多年后好友的母亲离世,郑钧发微博悼念

离开好友家后,郑钧开始了居无定所的生活,那时他住过公园的板凳,睡过路边桥墩下,没钱吃饭时,会骑车两个小时,去表弟的大学蹭饭。

在郑钧到达北京三个月后,他见到了前来出差的哥哥。看到因为吃饭不规律、瘦了三圈的郑钧,哥哥没有多说,只是将身上的500块钱全掏出来,塞进郑钧兜里。

后来,郑钧才知道,那次见面之后,因为心疼自己,哥哥回家和妻子大哭了一场。

但好在,郑钧终于等来了机会。

1992年,红星音乐生产社的香港投资方来到北京寻找歌手。在郭传林的推荐下,郑钧在松鹤大饭店的套房里见到了负责人——曾经发掘过Beyond、黑豹乐队以及王菲的著名经纪人:陈健添。

最终,郑钧拿到了陈健添在内地的第一份合同。

从饭店走出后,郑钧骑着车来到破旧的出租屋里,到家后,郑钧将公司预付的3000块钱与合同放在女朋友面前,嚎啕大哭,后来聊起这个瞬间,郑钧说:

“我哭,不是因为这个钱,是因为我付出了所有的东西,押在这个事情上,终于有了结果。”

1994年,在经过近两年的筹备后,郑钧推出了第一张专辑《赤裸裸》,在这张专辑中,包括了《回到拉萨》《赤裸裸》《灰姑娘》等歌曲。

郑钧《赤裸裸》

专辑的正版销量达到100万张,让27岁的郑钧一炮而红的同时,也拉开了后来被他形容为“人生中极其疯狂的10年”的序幕。

郑钧《赤裸裸》专辑封面

之后,郑钧签约宝丽金唱片公司,成为中国大陆第一个签约海外四大唱片公司的歌手。

签约第二年,郑钧发行了第二张专辑《第三只眼》,其主打歌《天下没有不散的筵席》在那个年末连续五周蝉联全国电台总排行榜冠军。

那是中国摇滚乐最黄金的年代,也是郑钧人生中最辉煌的岁月。

在那个人均工资只有100多块的90年代,郑钧一张唱片的版税就能够达到七八十万。那时他不存钱也不投资,手里有多少钱就花多少,买衣服、买吉他、买豪车,请不同的朋友们吃饭。

那时,郑钧常和老狼、高晓松混在一起,

每天下午三点,高晓松便会准时出现在郑钧楼下,叫他去喝酒,第二天早上,宿醉之后的郑钧总会忘记自己身处何处。

他形容那时的自己像坐在一辆失控的汽车上:很荒唐,很疯狂,很自由,有一种强烈的自毁意识:

“我觉得我没有什么责任感,我不太关心周围的世界、社会和前途。”

那些年,他和高晓松在女子大学门口弹琴,在下着暴雨的夜晚开车到十三陵游泳,在彼此的宿舍楼下大声呼喊对方的名字。

1999年,高晓松执导电影《那时花开》,请来朴树与周迅出演,主题曲则交给了好友郑钧。

郑钧也毫不含糊,在录音棚中整整工作了14小时,改编出主题曲《花儿为什么这样红》。

也是在这一年郑钧发行专辑《怒放》,发行不到一周,专辑销量便突破了20万张,许多音像店还出现了断货的情况。

那一年,郑钧32岁,二十一世纪正要来临,他没想到的是,虽然站在一个新的起点上,之后的一切,却开始以缓慢的速度向下滑落。

郑钧《回到拉萨》

二十多岁时,谈及爱情,郑钧说:“在一定程度上,我是一个保守且传统的中国男性。我觉得爱情对我而言,是一件非常重要的事情。”

虽然传统,但郑钧却并不忠诚,对他而讲,所谓“重要的爱情”,不过是在不同的女朋友之间徘徊。

然而,人气正旺那些年,郑钧的桃花运不甘示弱。

宋柯就曾经在采访中聊起对于郑钧的羡慕:“本来姑娘们觉得我啊,晓松啊,老狼啊都不错,郑钧一来,全都转向了”。

高晓松更是定下了“三不原则”:不与黄磊、朴树、郑钧合照,原因是“他们几个,长得太帅了”。

郑钧旧照

多年后,郑钧回忆起那几年,形容那时自己交往的女朋友“两只手都数不过来”,纵使那时,他已经拥有一个相恋多年的女友,孙锋。

孙锋与郑钧在大学校园里相识相恋,陪伴他走过了人生中毫无出路的那几年,那时,住在北京破旧的小出租房里,孙锋常鼓励郑钧:

“你一定会成为一名伟大的歌手。”

郑钧则给孙锋起名“笑笑”,为她写下那首经典的《灰姑娘》,歌曲中,郑钧唱:“我总在伤你的心,我总是很残忍。”

而这两句歌词,也成为了在两人长达20年的感情中,郑钧最常做的事。

郑钧《灰姑娘》

因为女友众多,每次回到孙锋身边时,他总要编一堆谎话,但纵使如此,偶尔他也会漏出马脚,说起别的女孩的名字。

对此,孙锋都选择了原谅。

1998年,孙锋怀孕,彼时郑钧的事业正旺,在此之前的1997年,他刚获得了“CHANNEL V”颁发的“神州最佳男歌手”,成为内地第一个获得该奖项的歌手。

在颁奖典礼的后台,他还与当年出道不久的谢霆锋,以及刚拍完电影《美少年之恋》的冯德伦拍摄了一张合照,风采毫不逊色。

那一年,郑钧31岁,正处于自己人生中最旺盛的夏季,所以当得知女友怀孕后,为了事业,他决定将女友送去美国生产,并在女儿出生后的第五年,才与孙锋登记结婚。

谢霆锋、冯德伦、郑钧

进入2000年后,郑钧开始尝试更多的事情,他写了一本书,取名《菜刀温暖》;做了一部动画电影,名叫《摇滚藏獒》;

尝试成为演员——在电视剧《好想好想谈恋爱》里搭档那英客串出演了“刘磊”一角。

值得一提的是,为这部电视剧配乐的,是已经从黑豹乐队出走的窦唯。

《好想好想谈恋爱》中的郑钧

但这些作品,都并没有为郑钧聚集起更多目光,那几年,比起创作者,郑钧更多的标签,是“刺头中的刺头”。

比如他评价周杰伦的歌曲缺乏内涵,无法打动人;评价蔡依林的歌曲是写给小学生听的;与韩寒对骂,称韩寒是“会咬人的疯狗”;

在选秀节目如火如荼的那几年,郑钧也毫不嘴软,评价选秀选手中也有无法理解的垃圾:“如果您们愿意每天在家里把李宇春供着,我也没有意见。”

2008年3月,在第十五届东方风云榜颁奖典礼上,郑钧还宣布自己今后将不再领取任何奖项。

但过度的自由,往往也会带来反噬,那几年,郑钧的生活与身体,都开始出现问题——先是家庭的破碎:

2007年,孙锋向郑钧提出离婚,这一年,是两人相恋的第20年,一切过往的不满累计到了一个临界点。

决定离婚后,孙锋对郑钧说,她早已受够了郑钧这个怨天尤人、自私自利、不可救药的坏孩子。郑钧在自己的博客写下:

“她比我坚强,我配不上她。”

郑钧

离婚后,孙锋带着女儿去往美国生活,留郑钧独自一人生活在曾经的家里,如同一辆高速行驶的汽车,孙锋离开后,郑钧的日子突然失去了方向。

那段时间的他过得颓废,每天,都会有一位固定的钟点工来到郑钧家,帮他收拾屋子、做饭。

每次钟点工问他想吃什么,郑钧的回答都一样——西红柿鸡蛋面,同样的饭,郑钧吃了一个月,最后,连钟点工都忍无可忍,对他说:“能不能换道菜。”

也是从那时,郑钧开始整夜整夜失眠,睡不着的时候,他戴着耳机,听着一张又一张重金属音乐,睁着眼睛等待天亮。

直到有一天,因为心脏绞痛,郑钧被送入了医院,在经历了一系列检查后,得出结论——郑钧的右心房传导神经出现了问题。

医生说病因是郑钧过度饮酒,缺少睡眠,生活无规律造成的。

似乎,过去十年的经历都在这一刻“回馈”给了郑钧,让他的生活一层又一层下坠。

生活带来的失重感让郑钧开始审视自己,他开始认真思考是否要“改过自新”,也就是在这时,第二任妻子刘芸出现在郑钧的人生中。

郑钧与刘芸相识于一场迟到。

两人相遇时,郑钧与前妻离婚不久,刘芸也结束了一段关系——在此之前,她与演员聂远有过一段长达3年的恋爱。

2008年,朴树的妻子吴晓敏组织一众好友看电影,其中就有郑钧与刘芸,没想到因为迟到,当刘芸到达影院时,原先预定的电影院里,票已全部售空。

吴晓敏打电话给刘芸,让她坐着同样迟到的郑钧的车,去另外一家影院看电影,挂电话之前,吴晓敏还开玩笑地说了一句:“你俩太有缘分了”。

郑钧给自己定过一条恋爱法则——“不谈女演员”:“我认识很多女明星,但我从来拒绝和女演员谈恋爱的,我认为是一个很可怕的事情。”

而对刘芸而言,在认识郑钧时,她并不知道郑钧是谁,只单纯觉得他长得很帅:“因为我生长在广州,那里大家不怎么听郑钧的歌曲。”

但就是这样两个对彼此没有预期的人,却意外投缘,刘芸觉得郑钧是“男版的刘芸”,郑钧则觉得刘芸是“女版的朴树”。

郑钧聊刘芸

相识的第一周,恰好是中秋节,郑钧打电话邀请刘芸与自己一起过节,那天他们聊了很久,之后便确定了恋人关系。

恋爱公开后,有人开始揣测是因为刘芸的介入,才导致郑钧与前妻离婚,为此,郑钧特地在博客写下一篇题目为《刘芸不是小三,是天使》的文章。

文章里他写:“小刘同学不是小三,因为我绝不会因为爱上另一个女人而离开我的前妻”。

郑钧与刘芸

在郑钧看来,在第一段婚姻中,前妻孙锋的唯一缺点是“太闷”——“她把什么事情都埋在心里,不说出来,用固执酿造冷暴力然后发射。”

而和孙锋不同,郑钧的第二任妻子刘芸,则是无论大小事情都会以吵架的方式“爆发”,威力之大,让郑钧也难以承受。

最开始恋爱那几年,两人几乎天天吵架,因为吵架,郑钧踹破过门,摔过椅子,还用书把墙砸出一个大洞。

两人最有名的吵架事件,莫过于有一次郑钧想逃,但刘芸不依不饶地追到电梯口,对郑钧说:“你要走可以,但你从头到脚的东西都是我买的,你给我脱了。”

郑钧当即站在电梯里脱光了衣服,愤愤离去。

后来,宋柯说郑钧和刘芸是“动态平衡”——只有吵架,才能够交流。

但让所有人没想到的是,吵吵闹闹的郑钧与刘芸,却真走进了婚姻。

郑钧与刘芸

2010年,28岁的刘芸与43岁的郑钧在西安登记结婚,同年两人的儿子出生。

儿子出生,郑钧也在某种意义上“重生”了。

他戒掉了陪伴自己几十年的烟酒,开始练习瑜伽、每天打坐,学着给孩子拍嗝与喂奶,甚至为了陪伴家人,他有长达7年的时间没再写过歌。

郑钧形容那时的自己为:“我已经没有了自我,摇滚圈朋友都在嘲笑我,可是我觉得这样挺好”。

郑钧与儿子

但偶尔,郑钧还有着摇滚歌手的坚持。

比如一次,他和刘芸在三楼说话,听到育婴阿姨在楼下用手机给儿子播放凤凰传奇的《月亮之上》,他立刻从楼上跑下来,对着阿姨说:

“请您关掉这首歌,谢谢。”

成为父亲后,郑钧偶尔会想起自己的父亲——如果父亲在世,自己或许并不会成为一个摇滚歌手,但是会成为什么样的人,郑钧也想不明白。

今年,郑钧55岁了,时间过去,他正在不断成为“另一个人”。

比如少年时期的郑钧,总想着有朝一日自己长大,一定要向哥哥“复仇”,然而如今哥哥已经发福,早已不再是自己的对手,但郑钧却懂了当年哥哥的苦心;

比如青春叛逆时期,郑钧时刻都想着如何逃离家庭、逃离母亲,而如今他每天都会打电话给母亲,陪她聊天。

每次挂电话后,母亲都会向郑钧道谢:“谢谢你陪我聊天”;

郑钧说:“成为父亲后,我才意识到曾经的自己是一个多么糟糕的儿子”。

再比如,曾经作为儿子的郑钧,最讨厌被管教,而作为父亲的郑钧,却渴望融入孩子的生活。

因为女儿和前妻一起生活在美国,为了和女儿亲近一点,郑钧甚至还曾经加入过她的好友群聊,试图和大家做朋友,但很快,他意识到这是一件不靠谱的事情:

“谁愿意带着朋友的爸爸一起玩儿啊。”

毋庸置疑,郑钧早已成为了“普通人”。

昔日那个充满愤怒、留着长发、总仰着头看人的摇滚歌手,变成了如今这个以和为贵、反躬自省的中年父亲。

25岁那年,郑钧最大的梦想是能够出一张自己的专辑,成为一名摇滚歌手,那时,他坚信这个梦想一定能够实现。

而如今,30年过去,55岁的郑钧愿望变成了:成为一名瑜伽行者,在一个山中找到一个山洞,闭关度过与世隔绝的三年。

对于这个梦想,郑钧不确定是否能够实现。

近两年,有人说起郑钧,总会惋惜他的辉煌停留在了90年代,感叹近些年他的创作“江郎才尽,巅峰已过”。

对此,郑钧十分坦然,在他看来,有过巅峰就已足够,毕竟大多数人,山顶都未曾到达过。

比起山顶,如今的郑钧,更向往山洞。

原标题:《多情浪子,被她收了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司