- +1

流亡上海:二战时期来华犹太人的故事

【编者按】

伊爱莲(Irene Eber,1929—2019),纳粹大屠杀幸存者,曾担任以色列希伯来大学东亚研究讲席教授。当年德国军队席卷欧洲时,近2万名中欧犹太难民逃到了上海。伊爱莲编译的《上海之声》一书收集了犹太难民在登陆中国后数年内创作的信件、日记、诗歌和短篇故事,再现了他们艰难跨越语言文化、信仰体系和民族传统的障碍而努力谋生的心路历程,并揭示了上海犹太社团内部因经济地位、信仰水平和阶级出身的差异而面临的严峻挑战。该书文字取自档案馆、私人收藏和早已停刊的报刊,为一窥来沪犹太难民的心路历程提供了珍贵的视角。本文摘编自该书导言,澎湃新闻经浙江人民出版社授权发布。

伊爱莲(Irene Eber,1929—2019)

从踏入上海那一刻起,肖莎娜·卡汉(Shoshana Kahan)就不喜欢这座城市。只在城里待了三天,她便在1941年10月的日记中写道:“上海这座城市真是糟透了……我现在明白大家为什么都要拼命留在日本……也理解了那些不幸被送到这儿的人们曾寄来的可怕信件。真是一座肮脏恶心的城市……”

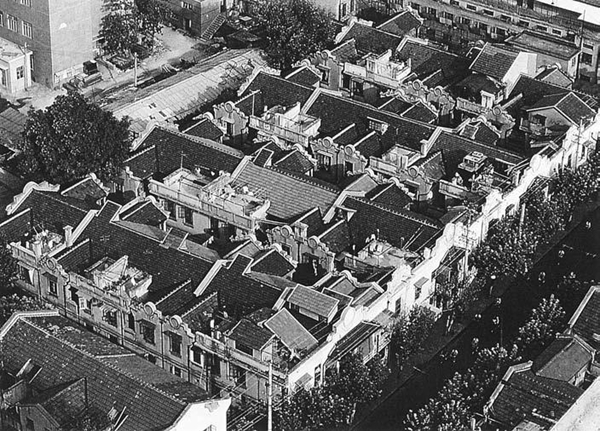

上海石库门俯瞰图

然而,安娜玛丽·波德斯却立刻爱上了上海:“无法不对它一见钟情……主干道两旁是西式风格的房屋,后面就是中式小棚屋,用……粗石、水泥或只用竹子搭建而成……在这里,中国人与他们饲养的猪、鸡生活在同一屋檐下。令我印象最深的,还得数五花八门的交通工具:有轨电车、公交车、小汽车、牛车、自行车,还有许多穿梭其间的黄包车。”

上海石库门正立面

为了更好地理解这两种反应,并认识到欧洲流亡者、侨民、难民——无论我们怎么称呼这些人——无不为这座大都市触动的事实,我先简要回顾一些早期事件,同时对大批犹太人如何在1939—1941年来到上海略做解释。

1933年1月,希特勒上台。仅四个月后,他就开始迫害犹太专业人士。毫无疑问,正是因为失去了职位和薪水,许多内科和外科医生、牙医、药剂师决定去上海;到1933年12月,已有约30个犹太家庭来到上海。不过,并非所有犹太家庭都留在上海,一些家庭前往广州、天津和青岛定居。还有一些人,如几年后获得中国国籍的牙医利奥·加方克(Leo Karfunkel)则定居南京。

到了1938年3月德国并吞奥地利(Anschluss),以及1938年11月“碎玻璃之夜”(Kristallnacht)事件爆发时,这批专业人士已能在中国立足。上述两起事件导致成千上万的犹太人从中欧匆忙逃往包括上海在内的世界各地。德国强制性的移民政策,不但使牙医和其他医生等专业人士纷纷伺机逃离,就连店主、员工、各类销售员、演员、记者、作家——任何买得起火车票或轮船票并能拿到签证的人——也都离开了。这其中还包括非犹太人、共产党人,特别是那些被关在集中营里的人。他们从集中营获释的依据是一张前往另一个国家的交通票或签证,这是按照莱因哈德·海德里希(Reinhard Heydrich, 1904—1942)的指令执行的,该指令规定被拘留者只有持移民文件才可获释。但他们必须在几天内,有时甚至是在几个小时内就得离境。

多数德奥难民经海路抵达上海(他们通常从意大利的港口启程,这种情况一直持续到1940年意大利参战为止),而波兰难民则取道陆路。到1941年夏德国入侵苏联时,这条陆路也行不通了。如此一来,通往中国的海路和陆路实际上都中断了。

现在,让我们进一步了解上海和这些犹太难民,以更好地理解他们对上海的反应、上海的复杂性,以及本书所译的他们在上海撰写的对上海富有创意的回应。这些诗歌、书信、散文、日记不仅大体上构成流亡文学的重要篇章,还向我们讲述了关于文化自识和他者感知的一些内容。

国际化的上海

这批中欧人在1938—1941年来到上海,用魏斐德的话说,当时的上海“是世界上最错综复杂的都市社会之一”。这并非一蹴而就,而是经过几个世纪的发展,从一个有城墙环绕的县城和汇聚着中式帆船的繁荣港口(这里有来自中华帝国和东南亚各地的中国商人)逐步发展而来的。第一次鸦片战争(1840—1842)改变了这一切,战后,西方列强通过开放中国主要城市的对外贸易,建立起所谓的条约体系。到了19和20世纪,上海迅速发展为重要的航运中心和庞大的进出口贸易地。

前法租界的搿培私邸(Gubbay House),沙逊商业家族的住所(位于今延庆路130号)。

县城城墙以外的地区也发展了起来,出现了公共租界和法租界,以及位于闸北、浦东和南岛(Nantaoa)的华界。不光西方人涌入上海寻求新机遇,中国人也如此,宁波和浙江其他地区的商人、沿海省份的劳工接踵而至。太平天国运动(1851—1864)使成千上万的难民逃往上海寻求庇护。起义结束时,已有超过11万中国人迁入公共租界和法租界。简言之,上海发展为一座现代化大都市,是中西方移民汇聚之城。随着时间推移,许多欧洲人不再自视为临时居民。上海就是家园,他们打算留下来。

单马力轿车,1942年

然而,上海并没有发展为统一的都市综合体,而是被分割成几个紧密相连、相互依赖的地区,每个地区都有各自的行政管理机构。公共租界最终由英、美、中、日董事组成的上海工部局(Shanghai Municipal Council, SMC)管辖。不过,工部局不是主权机构,仅行使行政管理职能,通过各国领事机构接收来自本国政府的指令。法租界由法国政府直接授权的法国总领事管理。1927年7月以后,南京国民政府成立了负责管理华界的上海市政府(Chinese Municipal Administration)。

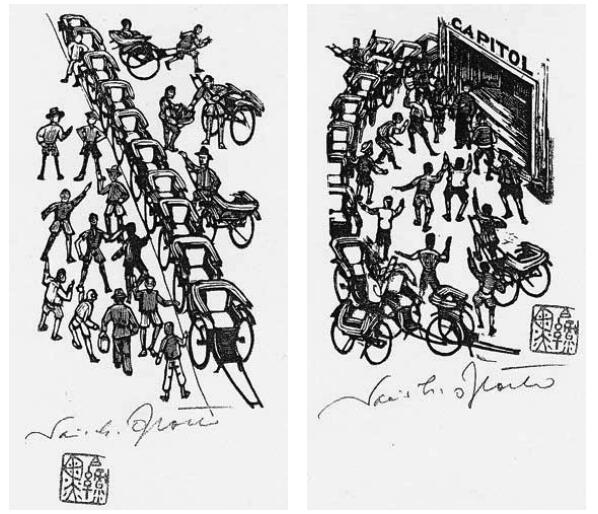

“黄包车,黄包车,黄包车……”出自Barbara Hoster et al., eds.

到20世纪30年代,上海人口已超过350万。欧美人只占其中很小的比例,尽管上海的外国人社团在鼎盛时期来自50多个不同国家。当时,人数最多的是俄国社团和日本社团。十月革命后不久,白俄难民就陆续抵达上海。到1929年,上海已有13000多名白俄,1939年时增至25000人。与俄国社团不同,日本社团并非难民团体,而且随着时间推移,日本人成为上海最大的外国社团。尽管在中日发生冲突和战争期间有所遣返,上海的日本人依旧从1920年的15551人激增到1939年的54308人。每个社团居住在城市的不同地区:俄国人住法租界,英美人住公共租界,日本人则盘踞在苏州河对岸公共租界的延伸地带虹口。1938—1939年抵达的中欧犹太难民也来到虹口,通常与日本人混居,原因主要是虹口的房租比公共租界的便宜。

在中欧犹太人到来之前,上海犹太社团仍属当地规模较小的社团。塞法迪(亦称巴格达)犹太人随英国人来到上海。他们并非全都来自伊拉克。大多数经由孟买而来,他们在那儿生意兴隆,来上海是为了在这个新开放的条约口岸设立分支机构。到1862年,上海已经有了一个小规模的犹太社团,沙逊家族在其中开始发挥重要作用。此外,塞拉斯·亚伦·哈同(约1851—1931)是上海最成功的地产大王之一,据说拥有著名的南京路上的大部分房产。传言他离世时是东亚最富有的外国人。巴格达犹太人中的富裕家庭数量比任何其他的上海犹太社团都多,远远超过了其在犹太社团中的人数占比,毕竟他们似乎从未超过1000人。上层社会的巴格达犹太人欣然接受了西方生活方式,他们讲英语,住在公共租界。

俄国犹太人最早恐怕是在日俄战争(1904—1905)期间来的,战后在俄国军队服役的犹太士兵决定留在中国。而数量最多的俄国犹太人,连同一些波兰犹太人,却是在1917年俄国十月革命后到达的。到20世纪30年代,上海已有六七千名俄国犹太人。加上巴格达犹太人的话,当时大约5万名外国人中有近8000人是犹太人。尽管一些巴格达犹太家庭十分富有,但大部分俄国犹太人是贫穷的难民。他们逃离了中亚的内战与革命的剧变,许多人从黑龙江省的哈尔滨一路南下。不但如此,他们还是讲俄语的阿什肯纳兹犹太人,文化习俗不同于塞法迪犹太人。

1938—1941年,18000—20000名讲德语和意第绪语的难民来到上海,他们一贫如洗,在文化上也与已在上海扎根的那两个犹太社团有所不同。表达文化差异而非民族团结的需要很可能影响了下文描述的文化活动。不过,在展开这个话题前,让我先对上海华界略做介绍。

上海华界

上海素有“东方巴黎”之称,它主要是一个现代化的制造业和商业中心,由知识分子、商人和工人构成的一个新城市阶层诞生于此。这座城市既是资本中心,又是文化中心,高等教育机构的数量超过北京,虽然人们不认为上海是像北京那样的智力中心,但这里也并非只有商业和金钱。

《更好的绅士》( Ein Besserer Herr)的演出传单,1941年3月27日。

上海拥有庞大的中外文出版业、上千台印刷机,以及众多中英文日报。中国近代第一份报纸《申报》于1872年在上海创办发行。现代重要作家如茅盾(沈雁冰,1896—1981)、郁达夫(1896—1945)和鲁迅(周树人,1891—1936)都曾短期或长期在上海安家,福州路和河南路上的书店是当地一大景观。繁荣的电影业和众多电影院构成另一新鲜的现代都市景观。在上海,不仅能观看上海本地拍摄的影片,还能欣赏到最新的好莱坞大片。诚如李欧梵所写,电影院“为看电影作为一种都市新习俗创造了物质条件和文化氛围”。

1941年12月6日第5期《言报》( Dos vort)一页。

屋顶咖啡馆“Roy,1944年”

难民们虽然基本不了解上海生产和消费现代文化的程度,却不可能不受这种独特环境的影响。很快,他们也印刷了报纸,排演了戏剧,缔造了咖啡馆文化,这些自然归功于他们随身携带的文化行囊,但无疑也是因为上海有条件实现这些。

上海,中日战争及其后果

然而,生活绝非易事,中日双方的敌对行动令事态越发复杂。1931年9月,当日本入侵并占领被称作“满洲”的东三省辽宁、吉林和黑龙江时,“满洲国”似乎还很遥远。尽管如此,那儿还是成立了傀儡政府,并最终于1932年建立起“满洲国”,这无疑是不祥之兆。同样预示不幸的还有1932年第十九路军和日军在上海闸北发生的武装冲突。不过,1937年7月卢沟桥事变所引发的中日战争(一个月后战火燃至上海),才让上海的外国社团看清自己其实多么不堪一击。公共租界和法租界均未受影响,可闸北却再次受到战争影响,虹口大部分地区也受到冲击。上海市内及其周边的战斗一直持续到秋季,平民和军队皆伤亡惨重。柯博文(Parks Coble)认为:“上海的这次血战是一战期间的凡尔登战役以来最惨烈的冲突。”

到1938年,这座城市虽已恢复平静,但战争带来了巨大变化。中日敌对令商业活动大受影响,通往长江沿岸港口城市的内河航运持续低迷。日本人通过占领中国领土和建立傀儡政府不断巩固其地位,外国人居住区(这时称为“孤岛”)也更加孤立。一直比较温和的通货膨胀从1939年年中开始飙升,对下层阶级,特别是对为了躲避战火而涌入上海的中国贫苦难民产生了灾难性影响。此外,1937年的淞沪战役使得城市居民中出现了大量无家可归的难民,其生活资源极度匮乏。违法行为在上海许多地区逐渐蔓延,上海沦为欺诈、赌博、毒品交易和卖淫活动猖獗的犯罪之都。

不用说,上海的西方商人们愈加忐忑不安。1938年底出现了短暂的繁荣,貌似充满希望,却只持续了很短时间。上海工部局显然对战争引发的新情况放任不管。因此,自1938年底开始大批涌入的欧洲难民一定让上海工部局官员不堪忍受。战争爆发后,国民政府官员就停止了对入境口岸的护照检查。而没有哪个西方大国接管此事,唯恐这样做会引发日本干预。入境检查实际上作废了。这使得大多数有关上海和犹太移民的著述误以为进入上海无需签证。但事实上,是否需要签证变得很随意,一些船运公司只在旅客持有签证的情况下才让预定船票,其他公司则无此要求。

难民潮,1938年12月至1939年9月

1938年12月登岸的难民幸好对平静表面下暗涌的激流一无所知。此后抵达的人同样如此,他们侥幸逃脱了即将席卷欧洲的战火。不过,随着1938年12月20日500多名难民的到来,以及在接下来8个月内意大利、德国和日本的船只又运来上千名难民,上海工部局再也无法镇定自若了。仅在1939年7月3—31日期间,就有8艘轮船靠岸,其中4艘是日本的、1艘意大利的、3艘德国的,共运来1315名难民。8月份又来了8艘轮船,其中2艘来自马赛,上海的难民人数一下升至1.7万。上海工部局警务处(SMP)显然派人到码头清点了人数,而《大陆报》(China Press)也仔细报道了每艘船上新来难民的人数。如何应对这个新危机,成了1939年上半年的一个重要议题。

上海工部局的最初反应是说服欧洲大陆、英国、美国的犹太组织阻止难民前往上海。此外,工部局还明确表示不会为难民提供任何生活资金,该责任由新成立的援助欧洲来沪犹太难民委员会(Committee for the Assistance of European Jewish Refugees in Shanghai,简称CAEJR)承担。

可是,这一新成立的委员会的负责人,即成功的上海商人和经纪人米歇尔·斯皮尔曼是如何突然参与社会工作的?他的委员会又是如何为上万名犹太难民迅速找到住所,并确定供餐方案的?援助欧洲来沪犹太难民委员会设法做到了这些,这非常值得称赞,因为当时局势变得微妙起来,而本地的英国社团或犹太社团又从未有过这方面经验。一方面,英国人担心放任移民涌入而不加制止,会让日本人实行护照入境检查,这让他们觉得损害了自己的利益。另一方面,包括斯皮尔曼在内的犹太商人们也担心,如若不能照料信奉同一宗教的一贫如洗的同胞,将会在非犹太商界失去尊重和威望。

为了阻止难民不加约束的涌入,所谓的许可证制度应运而生,根据这一制度,进入上海必须持有入境许可证或一定资金。上海入境条例于1939年10月22日颁布,第二次世界大战此时已在欧洲爆发,德国船只在任何情况下都已无法停靠上海。然而,条例颁布后不久,上海工部局警务处就发现了一大漏洞。与等待入境许可证的签发相比,筹集所需资金并持资金入境要更加容易。正如1940年5月24日的警方报告所述,“任何一个汤姆、迪克、哈利,只要持有必需的资金,都可以在这儿登陆,这样一来,每艘轮船都满员”。上海工部局不得不有所作为,修订后的许可证制度于1940年7月1日生效,规定入境者必须同时持有入境许可证和一定资金。但为时已晚,1940年6月意大利加入德国一方参战,此后,运输难民的船只中再也见不到意大利轮船了。仍有一些包括日本轮船在内的其他轮船驶往上海,通往上海的海上航线1940年夏实际上就停运了。

在1939年春夏之前抵达上海的难民比后来的难民更容易安顿下来。他们领到租好的公寓或房间,正如安妮·维廷在1939年的信中所述,此外,他们还被鼓励自主谋生。许多难民,如艾斯菲尔德和祖恩特斯坦家族就那样做了。后来的难民则去了名为“Heime”(家)的收容所。收容所在一些大型建筑物内,大部分位于虹口,援助欧洲来沪犹太难民委员会为难民租用或购买后,迅速将之改造成宿舍。一些难民抵达不久便想离开收容所,但寻找租房或公寓,以及不论多么卑微的工作,皆困难重重。许多人一蹶不振,屈服于惰性,留在了收容所。这些收容所和救济厨房(即与收容所在一起的食物分发点)由美犹联合分配委员会(American Joint Distribution Committee,简称JDC)通过援助欧洲来沪犹太难民委员会(也被称作斯皮尔曼委员会)资助,一直持续到太平洋战争爆发前。不少难民哪怕住在租来的公寓里,仍旧从公共厨房领取部分食物。

创造文化生活

对于整个家庭来说,抛下熟悉环境中令人欣慰的确凿和笃定,跑到陌生世界流亡会是什么滋味,这很难想象。只有隔了半个多世纪后再去回想,才能说那些离开家园的人选择了生而不是死。

1938—1939年,奥地利或德国新政权的残暴才刚刚开始为人所知,但离开那里却仍是迈向未知黑暗的一步。我们不得不钦佩人类坚韧不拔的精神:经过了最初的震惊,犹太难民便在虹口营造出包括出版、戏剧和广播在内的文化生活,其内容之丰富着实令人惊叹。而上海已有的文化独特性也让这些初来乍到的陌生者可以为自己谋取一席之地,并宣布:“现在我们[也]在此处”,正如埃贡·瓦罗在他的诗《是的,那就是上海》中所写。

难民们的精力异常充沛,他们时时深受挫折,但仍不失幽默(见卡尔·海因茨·沃尔夫的诗歌《勤劳的泥瓦匠》),他们着手修缮、改建和重建了1937年中日两军交战时损失惨重的虹口地区。有利可图的出租公寓、翻修的咖啡馆、新餐厅和各种风味的餐馆纷纷涌现。虹口的咖啡馆文化得以再现,不仅惠及顾客,方便服务人员就业,也让店主们有了收入。艺人们同样从中受益,有能力消费的人还能品尝到真正的维也纳蛋糕。

虽然遇到不少问题,但随着先前在德奥失业而无法谋生的犹太男女演员来到上海,德语戏剧也蓬勃发展。可是,上海并没有一座合适的大舞台剧院,演员们没有资金购买服装和布置舞台。难民们也没有带来多少剧本和唱词,而且由于观众少,一个剧本只能上演一两次。综艺节目几乎随处可演,无需布景,也不怎么需要服装,成了最受欢迎的节目。由萧伯纳、莫尔纳或斯特林堡创作的戏剧也在有限的条件下上演了。如今已不知道有多少部戏剧写于上海,但汉斯·摩根斯特恩(1905—1965)和马克·西格尔伯格(1895—1986)创作的关于上海生活的剧作《异乡》(Fremde Erde),无疑富有感染力,如果翻译过来的话,对今天的观众也会有吸引力。难民剧场是否有高水平的演出,无疑是一个永远无法回答的问题。评论家们认为,移民不可能在艺术上有创造性,毕竟移民的目标是保存他们随身携带的艺术的特色;像莉莉·弗洛尔和赫伯特·泽尼克等一流男女演员迎难而上的坚持要归功于他们的毅力和决心。

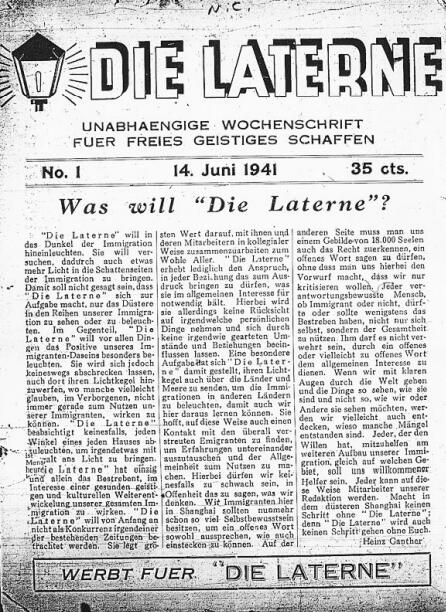

《 灯火 》( Die Laterne)

说德语的犹太人发行了多份刊物,这并不令人意外。一方面,这是出于创造某种文化生活的决心;另一方面,上海当时已有诸多大大小小的出版社和不计其数的中外文报刊。德语犹太报刊最早创办于1939年,后来约有11种。其中包括两本医学杂志和兴趣广泛的知识月刊《黄报》。有些由专业编辑主编,有些不久就停刊了,还有些办下去了。这些刊物频繁易主或者更名,周刊往往改成月刊。唯一一份安然度过二战的报纸是奥西·莱温主办的《上海犹太纪事报》(Shanghai Jewish Chronicle)。

这些报纸让许多来上海的职业记者有机会重操旧业,赚点小钱。广告是这些报纸的重要特征,提供各类服务,特别是能买到什么货品的店铺的信息。广告也是报纸收入的重要来源。报纸还报道当地新闻,发布活动或演出信息。对当地犹太人的指责很少见报,但沃尔夫冈·菲舍尔还是忍不住提到,俄国犹太人为其新犹太总会花费了百万资金,而上万名犹太难民却在忍饥挨饿。

许多报纸刊登诗歌。这些诗歌可以是关于犹太节日的宗教诗作、怀旧的回眸,或对当地风景的描写。诗歌能够流行不足为奇。盖伊·斯特恩写道:“抒情诗显然是在文学上塑造流亡经历的最有效、最亲密的手段。”还需补充的是,与小说或中篇小说不同,抒情诗篇幅短小,更易发表。

1941年12月,太平洋战争爆发,大部分报纸停刊。突然没了收入来源是对记者和编辑的最大打击。与此同时,美犹联合分配委员会的资金援助也中断了,危机感便在难民社团中弥漫开来,事实上,危机感早些时候已经明显,这在本书所译的肖莎娜·卡汉的日记中历历可见。1941年5月,美犹联合分配委员会派劳拉·L.马戈利斯前往上海。姑且不论对错,她对斯皮尔曼委员会处理财务的方式立刻感到不满。马戈利斯是训练有素的社会工作者,她觉得上海的状况有很多不尽人意之处,其他人也持这种看法。问题主要来自波兰难民,一些人觉得,他们享有别人没有的特权,或者在某些服务上由于偏袒德国难民而冷落了他们。在一份来自日本神户的长篇报告中,犹太难民救济组织(Jewish Refugee Relief Organization)特使J.爱泼斯坦写道,美犹联合分配委员会的救济金经由斯皮尔曼委员会发放,结果上海波兰犹太难民拿到的资助比德国难民的还要少。到1941年夏天,不同犹太社团之间的内部纷争已达白热化。这主要与像肖莎娜·卡汉这样从日本来到上海的波兰难民有关,他们一到上海就心生不满。他们在神户曾受到热情款待,不过当时他们是神户唯一的难民。

大部分激烈争论与1941年3月为波兰难民单独设立的救济组织有关。该组织名为援助东欧犹太难民委员会(即EastJewCom),其职责是给波兰难民发放补贴,使他们不用像德奥难民那样住收容所。德奥难民自然无法理解为何波兰难民能受到如此优待。

这种一触即发的对抗情绪并没有因为珍珠港事件和太平洋战争的爆发而受到遏制,相反,随着战事不断恶化,上海犹太移民派系之间的关系也日益紧张。与此同时,日本人占领了公共租界,他们逐渐建立起一套日本人和犹太人合作的组织架构来同各类犹太团体打交道。其中犹太方面是名为SACRA的上海阿什肯纳兹合作救济会(Shanghai Ashkenazi Collaborating Relief Association)。它由日本人发起、由俄国犹太人组成,旨在执行上海无国籍避难民处理事务所(Japanese Bureau of Stateless Refugee Affairs)交给它的指令。第一项任务就让它背上了持续整个战争期间的骂名,即执行1943年2月18日颁布的臭名昭著的公告,隔离区(或日本人所谓的“指定地域”)由此正式设立。

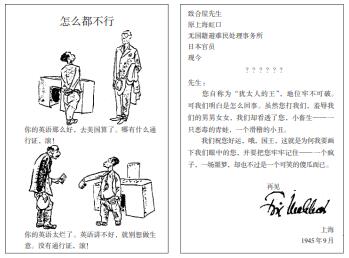

弗里德里希·梅尔基奥(FriedrichMelchior)创作的关于合屋叶的漫画

这份公告引发了绝望和愤怒。公告规定,所有1937年以后抵达上海的无国籍人士必须在5月18日前迁入指定地域。对于已在公共租界或法租界成功立足的犹太人和已在上海较好地段租下合意公寓的犹太人来说,这无疑是当头一棒。挤在虹口的狭小区域内生活,不但令人无法容忍,还让许多人失去了生活来源。日本人又规定,凡是离开隔离区工作、购物、访友的人均须持有通行证。恣意发放通行证的人名叫合屋叶,他自称“犹太人的王”,招来所有犹太人的痛恨,赫伯特·泽尼克的长诗《猴变人》对此有形象刻画。不过,在继续讨论前,不妨先解释一下波兰难民是如何在1941年来到上海的。

从华沙到上海

波兰难民群体成分复杂,有世俗人士和宗教人士,有犹太复国主义者和诗人,有宗教学校(犹太经学院)的学生和拉比,还有1939年9月逃出波兰的作家。他们前往上海的漫长历程是一个关于勇气、精神力量和毅力的故事,毕竟这群人的陆路行程复杂极了。

1939年9月1日德国入侵波兰时,波兰各地的一些团体和大约20所犹太经学院的师生已经逃到了立陶宛。他们大部分来到维尔纳(今名“维尔纽斯”)和科夫诺,这两个地方的犹太社区具有相当规模。在他们看来,立陶宛是安全的避难所,既未遭德国占领,也未被苏联征服,两国当时仍尊重立陶宛的边境。立陶宛犹太人热情接纳了这些难民。不少难民找到了工作,自食其力。

接下来,在1940年6月,即距德国占领波兰不到9个月,苏联红军开进立陶宛。1941年1月1日颁布的一项官方法令规定,难民们要么在1月25日前加入苏联国籍,要么成为无国籍者,许多难民开始寻求离开的途径。他们很清楚,一旦获得无国籍身份,就会被遣送到西伯利亚或苏联远东的某个州。不少难民确实申请了苏联国籍,但仍有约3000—4000人出于种种原因,拼命寻求其他出路。出于正常的生存本能,他们先找到荷兰领事杨·茨瓦滕迪克,从他那儿拿到了最终目的地是荷兰殖民地库拉索的签证,尽管去库拉索实际上无需签证。有了去库拉索的签证,这些难民又向驻科夫诺的日本领事杉原千亩(1900—1986)申请了日本过境签证。这张过境签证又让他们获得了苏联的离境和过境签证,得以抵达莫斯科,并在莫斯科登上开往海参崴(今符拉迪沃斯托克)的穿越西伯利亚的火车。横跨西伯利亚的行程长达一周,从海参崴到日本海岸城市敦贺的海上航程却很短,虽说碰上暴风雨天气会令人极度不适。到达敦贺后,他们又搭乘短途火车去了神户,在那儿一直待到1941年年中。

不过,事情并非总是一帆风顺。虽然从海参崴开往敦贺的轮船每月通常有三班,却常有难民困在海参崴,最糟的是,他们还会面临遭遣返的危险。海参崴与上海之间未通客运,上海犹太领导人便想尽办法包船,但没有成功,可难民们并不后悔来到神户,无疑还希望能在那儿一直待到战争结束。

不幸的是,在神户停留的时光十分短暂。不到一年,日本人便开始将难民分批运往不怎么欢迎他们的上海。肖莎娜·卡汉对上海的初次感受与这些难民在日本受到的款待形成了巨大反差。

波兰难民群体中的世俗人士受到的待遇比宗教人士差远了,甚至比不上世俗的犹太复国主义者。1941年8月22日乘浅间丸号(Asama Maru)抵达上海的300名难民中,140位宗教学生和拉比被立即领到博物院路的犹太会堂,那里已为他们安排了周五(安息日)的晚餐和住宿。最终目的地是巴勒斯坦的29名犹太复国主义者则被送往犹太总会中的贝塔(Betar)俱乐部。而世俗犹太人只能在租来的房子里将就,没有床、被褥、椅子、桌子,连饮用水和烧开水的炉子也没有。虽然有人通过各种正式的渠道对这些世俗人士所受的待遇提出了抗议,但最终还是私人而非犹太组织伸出了援手,为他们提供了更好的住宿。

至于当时为什么要把近1000人从日本送往上海,犬冢惟重(Koreshige Inuzuka, 1890—1965)认为这是一种法律和经济措施。首先,这些滞留日本的难民只持有过境签证,不能永久居住。其次,美国冻结了日本资产,美国机构美犹联合分配委员会无法再向神户转移资金来维持难民生计。犬冢的经济论是有道理的;必须为难民的生活费(神户只有20多户犹太家庭)找到支付方法,而方法在上海不在神户。但这里有一处说不通,因为就在日本人把更多犹太人送到上海的时候,日本人又不愿在自己控制的虹口接纳他们。还有一个复杂因素犬冢没有提到:日本政府或许担心太多犹太人留在日本,会在日本形成一个外国人殖民地。这可能就是不再发放日本过境签证的主要原因,犹太人逃离欧洲的另一条生路又被堵死了。

还有一个问题与数字有关。最终实际到达日本的这群犹太人究竟有多少?其中一些人显然可以移民到其他国家,那最后又剩下多少人来到了上海?准确数字恐怕永远无法得知。杉原千亩因为签署了1万份日本过境签证而拯救了10000名犹太人的说法无疑是夸大其词。依据1941年8月神户委员会的一份报告,在1940年7月1日至1941年6月1日期间,有4413名难民来到日本。其中有3092人前往不同的目的地,只有1321人留在日本。我们可以认为这些数字准确又合理,从现有的报纸公告推断,最后差不多应该是一千出头的波兰难民(其中可能还有不少立陶宛人)抵达上海。

对所有无国籍难民来说,无论来自哪个国家,战争岁月都艰难困苦,尤其是在他们一起涌入虹口后,情况更加恶化。美犹联合分配委员会代表劳拉·马戈利斯和曼纽尔·西格尔从1943年2月一直被关押到1945年8月,在这两年半时间里,难民们度日如年。他们完全依靠上海阿什肯纳兹合作救济会和几个日本人设立的难民事务委员会。战后,曼纽尔·西格尔写了一份长篇报告,将难民生活描述为充满个人仇恨、猜忌、敌意和自私。难民们互相攻击,特别是对那几个他们毫不信任的委员会横加指责,这主要是因为日本人除了发放通行证,几乎从不插手难民事务。这样,难民们并未把怒火发到日本占领者身上。事实上,“犹太难民虽然天生反对纳粹,却对日本人没抱太多敌意——他们甚至对日本人为其提供机会逃离纳粹肆虐的欧洲而心怀感激”,华百纳如是说。即使绝大多数难民被隔离在虹口,他们仍会指责是德国人引发了这一切。需要指出的是,赫伯特·泽尼克讽刺人见人恨的合屋叶的诗写于战后,抨击了一个具体的人,而非日本侵略。

怨恨的矛头尤其对准了C.布兰领导的、成立于斯皮尔曼委员会解散之后的上海犹太联合分配委员会(Shanghai Jewish Joint Distribution Committee)。西格尔说布兰行为古怪、满口脏话、专横霸道,并对该委员会做出的决定置之不理,大多数难民也深有同感。布兰与有权有势的日本男性过往甚密,人人都怕他。难民们与欧洲的家人失去了联系,战争期间对亲人们的命运一无所知。即使到1945年战争快结束时,苦难和死亡的可怕故事也才刚刚逐渐为人知晓。在惦念家人的同时,在上海日日苦苦挣扎也对他们造成了伤害。

战争的结束让难民们倍感宽慰,新问题却随即出现。一些年轻人设法为美国人工作,希望获得梦寐以求的美国签证。另一些人认为最好还是回“家”,即回到德国或奥地利,虽然那里遭到大面积破坏的报道已经传到了上海。还有一些人觉得留在上海做生意或许也不错。无论如何,1945年离开上海的可能性实际上并不存在。与此同时,仍需资金为上万名难民提供持续的援助。

1946年,内战开始席卷中国,离开上海成了难民们的当务之急,他们逐渐前往那些收留难民的国家:澳大利亚、加拿大、美国,以及1948年刚成立的以色列国。对于儿童和少年来说,这段记忆因为新奇而显得流光溢彩;但对于他们的父母而言,一想起上海,那艰难困苦的岁月和当初经历的文化冲突依旧历历在目。昔日的儿童如今年事已高,但每隔几年总会在世界各地的“黄包车团圆会”(richshaw reunions)上相聚,一起闲聊逝去的岁月。当时记日记、写精彩信件的人,几乎通通被遗忘,也没有多少人还记得那些诗人,他们在寂寞时光里写下了关于上海及他们在上海的命运的动人诗篇。时光荏苒,历史之风刮来的尘埃将这些诗作掩埋。

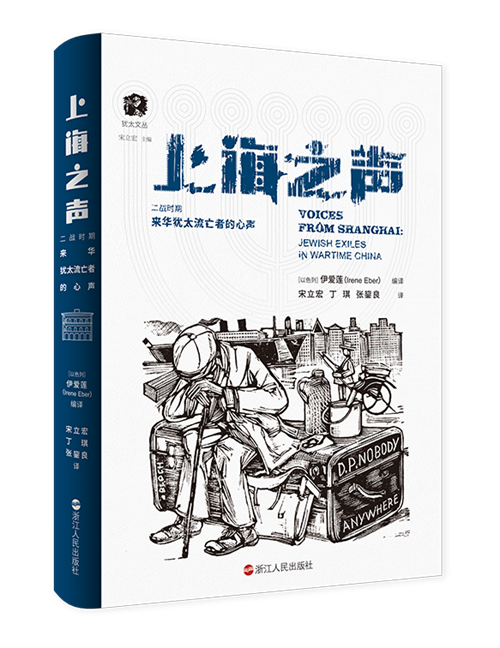

《上海之声:二战时期来华犹太流亡者的心声》,[以色列]伊爱莲(Irene Eber)著,宋立宏、丁琪、张鋆良译,浙江人民出版社2022年7月。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司