- +1

沈卫荣|汉藏佛教视域中的观音崇拜和修持(下)

本文系作者2022年7月14日在四川大学铸牢中华民族共同体意识研究基地的线上讲座,由清华大学中文系“水木学者”博士后侯浩然整理。全文分两部分刊出,这是下篇。

我们知道,西夏、元朝、明朝和清朝的大部分皇帝都曾十分信仰藏传佛教。尤其是明代的皇帝,他们对藏传佛教的信仰可能比元朝的皇帝还虔诚。例如,明成祖朱棣(1360-1424)就是一个非常信仰藏传佛教的人,我们习惯把他称为永乐皇帝。他在位的时候,首次允许两千多名番僧常驻北京,为北京的藏传佛教信众作宗教服务。藏地的僧人在元明时期的典籍里被称为番僧或者西番僧。明初活跃在北京的番僧其实远远超过两千人。当时有个别藏传佛教寺院里面,经调查发现一家寺院就有超过二千番僧居住,这到今天还是很难想象的。有一次我在中央社会主义学院给一个来自西藏的“活佛班”上课,课上大概有一百多个活佛听课,我跟他们开玩笑说都说现在朝阳区有三十万仁波切,这肯定是胡说,但若你们现在一起在北京街上走一走,旁人看见了就一定会真以为朝阳区有三十万仁波切了!因为你们穿着的深红色搭配黄色的僧袍实在太醒目了,很容易被人辨认出来。如果被他们拍个照,发个朋友圈,一传十、十传百,传着传着三十万的数字就出来了!按照明朝初年人口比例来说,当年在北京的番僧的比例当远远高于现在。永乐皇帝允许这么多喇嘛常住在北京,所谓“居京自效”,开了历史的先例,而元朝皇帝是不让西番僧常驻在北京的。明朝时候有许多番僧聚居于现在南锣鼓巷附近的嵩祝寺、法渊寺、智珠寺一带。乾隆帝御书《法渊寺碑记》载:“法渊寺在嵩祝寺左,其右则智珠寺,佛宇毗连,皆前明经厂旧址也。明永乐间,以延致喇嘛传写梵经,故有番经厂、汉经厂之名。”其实,早在永乐皇帝还在南京的时候,“六字真言”应该就已经在汉地流传很广了。明朝在西藏册封八大法王,实际上是三大法王、五大教王。三大法王就是噶玛噶举派的大宝法王、萨迦派的大乘法王和格鲁派的大慈法王。永乐皇帝曾在永乐六年和十一年(公元1408、1413年)派专使召请宗喀巴(Tsong kha pa Blo bzang grags pa,1357-1419)大师,宗喀巴自己不能前往,特委派他的弟子释迦也失(1354-1435)前往明朝廷朝觐。释迦也失在1415年抵达京师和成祖见面。他们会面是在南京还是北京是有争议的,但我自己更倾向于北京。释迦也失得到了很高规格的接待,后来还受封“大慈法王”称号,得到了丰厚的赏赐。1416年,释迦也失离京往五台山朝圣,离京第二天皇帝就马上给他写信说,大法王你现在在路上一定很辛苦,那个地方是不是很冷,是不是没啥好吃的,我派人送新鲜的果子、送暖和的衣服给你吧,一路上写了十几封信。这些信的汉文本有好些保留在《清凉山寺志》里面,而它们的藏文本则于1990年代初被哈佛大学的范德康教授在北京民族宫图书馆中发现。从永乐皇帝给大慈法王连续颁布的这一系列诏书中,我感觉永乐皇帝对藏传佛教的青睐不应该只是一个政治行为,他完全可能是对藏传佛教有个人信仰的,作为皇帝,如果他没有个人的信仰,只是做一下官样文章,很难想象他会为一位上师连续发出这么多这样的诏令。

大慈法王缂丝唐卡,西藏文化博物馆藏。

永乐皇帝当时还做了一件令举国轰动的事情,即他请五世噶玛巴活佛德新协巴(1384-1415)在南京为明太祖朱元璋与马皇后主持超荐大法会,出现了不可思议的种种瑞相,有英文著作将这次事件称为“南京奇迹”(Nanking miracles)。据传永乐皇帝在梦中亲见作为观音菩萨化身的五世噶玛巴,于是发出金字诏书,邀请他来汉地朝觐。噶玛巴旅行了三年才到达南京(1407年),受到一万僧众的盛大欢迎,永乐也亲自手持千辐金轮到城外迎接。噶玛巴曾授成祖帝后多种密法灌顶,其中即包括胜海观音修法,还率领天下僧众在灵谷寺和五台山,修建普渡大超荐场,为先皇明太祖朱元璋与马皇后超渡荐福。法会从永乐五年二月初五到二月十八,连续十四天,噶玛巴每日示现奥妙神通,众人皆见空中祥光、宝云等种种庄严瑞相。皇帝亲眼目睹,龙心大悦,命画师将所见的神通事迹绘制在大匹丝绢上,而成《噶玛巴为明太祖荐福图》长卷四十九幅。每幅均有噶玛巴所住阁楼与法会坛场、塔楼等图像;画中右侧则书写汉、藏、蒙、波斯和傣文等五种文字的题记,以记载这段历史。这幅长卷至今保存完好,稀有而珍贵。

噶玛巴为明太祖荐福图场景之一

当然上面所说的这些内容大都见于明代的官方记载,有意思的是,我在明代的文人笔记里还看到了这样一则故事。说是当时在南京举办大法会的时候,许多政府官员也都受邀参加了这次盛会,大部分人都对噶玛巴上师无比虔信,乃至五体投地,拜倒在他的脚下。但有一位名叫李继鼎的大学士,在排队等候大宝法王摸顶的时候,问旁边的同僚说,你知道什么是“唵嘛呢叭咪吽”吗?同僚说我不知道,他说我告诉你,“唵嘛呢叭咪吽”就是“让俺来把你哄”的意思!他说这个活佛哪有那么大的本事?如果真有那么大本事,他不是无所不能吗?那为什么还要请人替他作翻译呢?他一来不是我们该什么都好了吗?怎么到处还有水灾、旱灾,出现那么多天灾人祸呢?他就是来哄你的。明代的好几部文人笔记里都记录了这件轶事。从元到明,一方面诸多文人笔记里面记录了番僧各种各样的神通,另外一方面也有人对之不屑一顾、嗤之以鼻,觉得活佛并没有多大神通,“唵嘛呢叭咪吽”如同儿戏,就是这么哄你来的。这些反面的记载至少说明六字真言于明代初年在汉地已经流传开了。

大家或都熟悉中国的四大名著之一《西游记》,一般认为这本小说成书于明代中叶。小说里有个情节与六字真言相关,即在孙悟空大闹天宫之后,太上老君把他投进了炼丹炉,烧了七七四十九天。可是,孙悟空不仅没有被炼成仙丹,反而炼就了一双火眼金睛。太上老君是道教主神,眼看拿他没啥办法,于是玉帝只好搬来如来佛祖,请他施法将孙悟空压在五行山下。玉帝见妖猴已被降服,欣喜万分,向如来敬献礼物,设宴奉谢。众仙在喝得酩酊大醉之时,忽听巡视灵官来报,说那大圣从五行山下伸出头来了。众仙一片惊慌。如来不急不慢地说道:“不妨、不妨”,遂从衣袖里面抽出一张帖子,“上有六个金字唵嘛呢叭咪吽,递与阿难,叫贴在那山顶上”。阿难领了帖子,将它贴在了五行山顶上,于是五行山即生根合缝,孙悟空就再也逃不出来了。一直等了五百年,到唐三藏到西天取经路过此地,揭了这个封条才把他解脱出来。这个情节有意思的地方在于里面出现了“唵嘛呢叭咪吽”,它把六字真言描述得威力无穷,竟可以把大闹天宫的齐天大圣镇住五百年!这同样说明,六字真言已经在明代汉地流行很广了,竟成了民间传说、民间故事和小说创作的母题(motif)。

86版《西游记》唐僧解救被压在五行山下的孙悟空

观音菩萨和六字真言的信仰在藏地的影响远远胜过汉地,其中最突出的表现就是观音菩萨崇拜在藏地催生出了世界上独一无二的活佛转世制度。我们熟知的达赖喇嘛活佛转世系统就是以观音崇拜为核心建构起来的。前面我们说过活佛实际上不是佛,而是观音菩萨的化身。西藏所有的活佛都应该是观音菩萨化身,只有班禅喇嘛可以算是例外。观音菩萨以外的其他菩萨或没有化身,或不转世,例如萨迦派的祖师们,如萨迦班智达和八思巴帝师等,都曾被认为是文殊菩萨的化身,但他们不转世。宗喀巴则被称之为第二佛陀,他是佛,住在弥勒佛的净土兜率天宫中,也不再回到我们人世间。只有观音菩萨不断化现、转世,在雪域救度有情众生。

观音菩萨在藏地具有非常特殊的地位。藏传佛教中有一套以观音崇拜为中心的神话故事,它们主要见于《玛尼宝卷》(Ma ni bka’ ’bum)中,它是托名松赞干布(Srong btsan sgam po,617-650)口授的有关吐蕃佛教、历史和松赞干布本生及教诫的一部著名的伏藏(gter ma)文集。《玛尼宝卷》明确交代了为什么西藏人那么相信观音菩萨,为什么他们把西藏作为观音菩萨的化土。它说阿弥陀佛预见了世尊释迦牟尼佛行将涅槃,就让身边会众弟子中出类拔萃、法力无边的大悲观世音菩萨前去请求世尊暂勿入寂,嘱托观世音菩萨一定要说服世尊在涅槃之前为雪域众生转动法轮。于是,观世音菩萨到了世尊面前,请求他为雪域众生转动法轮。世尊给观世音菩萨说了以下一段话,不但没有同意暂勿入寂,反而引导观音菩萨自己去教化雪域众生:

雪域非我化境,再无众生需我调伏。因此,我将以身示灭、进入涅槃,以激励那些对教义怠慢之徒,证明无常之所在。北方的雪域目前还是动物的领域,所以即使是 “人 ”这个词在那里也不存在,它还处在蒙昧的巨大黑暗之中。所有死在那里的人都不会上升,而是像雪花一样飘落海面,堕入恶趣的世界。在未来的某时,当教义衰落时,你!观音菩萨,将教化他们。首先,以菩萨的化身生育需要得到教化的人类。然后,通过物质把他们吸引在一起[作为弟子]。之后,通过教义将他们聚在一起! 造福有情众生!

《玛尼宝卷》

于是,观音菩萨回到西方极乐世界,向阿弥陀佛传达了释迦摩尼的密意,在得到了阿弥陀佛的应允之后,自己辗转来到了西藏,一看这个地方果真是那么的蛮荒,众生还处于水深火热之中,便发心一定要救度西藏,利益有情,想着想着眼中流出了两滴慈悲的眼泪,一滴化为绿度母,一滴化为白度母,而她们最终成为观音菩萨调伏藏地,传播佛法的最佳助伴。传说观音菩萨先在普陀山上给一只神变来的猕猴授戒,命他从南海到雪域修行,后来这只猕猴和罗刹女结合生下第一代藏人,一共六个孩子,他们繁衍生息成了六个种姓。孩子一半像父亲,性情温和、有文化;一半像母亲,蛮横野蛮。猕猴和女妖的结合本来听起来很像是达尔文进化论的一个好例证,却逐渐被塑造成了观音菩萨神变的故事,藏人成了观音菩萨和罗刹女结合而衍生出来的子孙。藏地流行的这种观音菩萨传说显然带有其鲜明的本土文化特色,很像是本土的族源传说被佛教化的结果。

猕猴和罗刹女

《玛尼宝卷》又说大悲观世音菩萨到吐蕃之后,发现雪域众生绝非以文治,温文尔雅、温良恭俭让就能调伏的,而必须依靠法治、用武功方能教化,因此,他化身为能主宰万民、至高无上的转轮王,即吐蕃的第一任赞普松赞干布。他迎娶的泥婆罗尺尊公主被认为是白度母的化身,大唐宫室女文成公主(625-680)则为绿度母的化身。过去有一些学者,如意大利著名藏学家图齐(Giuseppe Tucci, 1894-1984),就曾指出尺尊公主是虚构的,她是为了对应观音菩萨和白绿二度母的配置而创造出来的人物。观音菩萨化身吐蕃至高无上的君主,西藏变成了观音菩萨的化土。在这个基础上,以后又出现了与此配套的说法,即蒙古是金刚手菩萨的化土,汉地是文殊菩萨的化土等等。这种说法的确立,可能要到十四世纪,甚至更晚。而观音化土的说法也不应早于十二世纪,当时《玛尼宝卷》还没有完全成型。总之,在这种三个一组(trinity)的神权框架体系之下,汉、藏、蒙的统治者都变成了政教双运的转轮圣王(cakravartin)和菩萨的化身。松赞干布和达赖喇嘛作为藏地先后出现的政教领袖是观音菩萨的化身,一代天骄成吉思汗作为大蒙古国的缔造者是金刚手菩萨的化身,而汉地皇帝则成为文殊皇帝或称曼殊师利大皇帝(’Jam dbyangs gong ma chen po),是文殊菩萨的化身。在故宫博物院罗文华先生出版的一本题为“龙袍与袈裟”的书中,发布了清宫的一组有趣的唐卡图像,其中乾隆皇帝(1711-1799)把自己打扮成文殊菩萨的形象,或身著僧袍,头戴班智达帽,右手结说法印,左手托宝瓶,结跏趺坐在须弥座上,周围环绕着藏传佛教历代祖师,或有普贤、地藏菩萨相伴左右,为众神簇拥、莲花环绕。宫中绘制唐卡都有严格的程序,这显然不是随便画的,一般绘制这样的唐卡都需要皇帝的口谕,如果没有乾隆的授意,其他人是不敢擅作主张来绘制圣上形象的。乾隆这种呈现自我的方式无疑是迎合了藏传佛教宇宙观和菩萨转世的意识形态,一方面表现自己是人间最高的统治者,一方面也宣告自己是神界的领袖,“朕即法王”。

乾隆皇帝佛装像唐卡,故宫博物院藏。

在藏传佛教的视野里,汉、藏、蒙三个地方的统治者都是菩萨化身,但是除了西藏,其他两个地方并没有出现以各自的菩萨为中心的活佛转世制度,那么,西藏的活佛转世制度又是怎么出现的呢?要回答这个问题,我们就得回到藏地的宗教、社会和历史背景之中,谈一谈为什么吐蕃第一任赞普松赞干布会被“制造”成为观音菩萨的化身?在藏地,对后弘期流行的观音崇拜的形成和发展影响最大的文献就是前面所说的《玛尼宝卷》。它是一部是以观音崇拜为中心,由神话、传说、仪式和教义多种文本组成的文集,直接归在松赞干布的名下。如果有人要问《玛尼宝卷》是否真为松赞干布亲撰?这当然是一个无法回答的问题。《玛尼宝卷》是一部伏藏文本,伏藏的原义是“埋藏的宝藏”,指的是莲花生大师(Padmasambhava,约公元八世纪)遗留下的宝藏。莲花生曾作授记,预言西藏的教法或将会短暂的灭亡,故对那些不适合当时传授给西藏人的经典,他把它们交给了各地的神灵保护,等待将来被伏藏师(gter ston)发现,使它们重新得以传播。伏藏师通常是一些本身就具有神通的、获得了授记的人物。他们可以准确地发掘伏藏、理解伏藏教义,并且将之编订,甚至“翻译”(某些伏藏文本有特殊字体、语言和表达方式)成适应大众需求和便于传播的形式。从文本结构来看,《玛尼宝卷》主要包含三部分,由三位宁玛派的著名伏藏师陆续在十二世纪中叶至十三世纪中叶于拉萨大昭寺(Ra sa Jo khang)发现。这三个部分分别是:经部(mdor skor)、成就法部(sgrub skor)和口诀部(zhal gdams kyi skor)。第一部分是关于松赞干布和观音菩萨的各种传说,特别宣扬前者是后者化身的故事,是由伏藏师释迦光(Shakya ’od,十三世纪)发现的;第二部分则是观音菩萨成就法(sādhanā,sgrub thabs),即本尊瑜伽(Devata-yoga, lHa’i rnal ’byor)或者本尊禅定的仪轨文献,即行者观想自己与观音菩萨身语意三门相应、合二为一的修法,它是由伏藏师卓陀额珠(Grub thob dngos sgrub)发掘的;第三部分是由一百五十余篇短小文本构成的杂集,内容都是围绕着观音崇拜的修法和教义展开,是由伏藏师娘日尼玛沃赛(Nyang ral Nyi ma ’od zer,1124-1192)发掘出来的。

伏藏师娘日尼玛沃赛

发掘《玛尼宝卷》的三位伏藏师都是宁玛派上师,是观音菩萨教法和教义的传播者,其中以娘日尼玛沃赛最为著名。我们对他的身世了解较多,他是宁玛派最重要的伏藏师,被认为是作为莲花生二十五位弟子之一的赤松德赞(Khri srong lde btsan,742-797)的转世,而《玛尼宝卷》埋藏在大昭寺本身就是莲花生大师向赤松德赞作的授记。娘日尼玛沃赛自幼就学习与观音菩萨、马头明王(Hayagrīva)相关的修法和教义,是这两种教法传统的重要传播者。从文本传播的角度看,伏藏是在经历了朗达玛(Glang dar ma,799-842)灭佛以后的“黑暗期”或者“分裂期”之后,让失落了的宁玛派教法重新回到文本流传系统中的一种善巧方便。诸多学者对敦煌藏文文献的研究发现,娘日尼玛沃赛所发掘的一些伏藏文本,在敦煌藏文文献中都发现了与它们相应的版本或者“原型”,说得直白一些,就是他极有可能是利用了伏藏的文献形式,让自己的一些家族私人藏书——可能在此前的吐蕃社会动荡的阶段里已经普遍认为是失落或毁掉了的文本——重新进入大众视野,使它们回到文本传播之中,得以传抄、复制、念诵和修习等等。因此,虽然按照藏传佛教的传统,《玛尼宝卷》的“著作权”(authorship)或者“权威性”(authority)是归属于松赞干布的,但无疑这三位伏藏师或多或少都参与了“创作”和编订这个文本的过程。虽然《玛尼宝卷》成型于十二三世纪,但其中包含的传说故事、修法、仪轨可能在藏地早已经流传。近些年来,学者对敦煌文献中的有关观音崇拜的藏文文献研究也说明,观音崇拜在十到十一世纪之间在敦煌地区已经流行了。虽然《玛尼宝卷》是一部宁玛派的伏藏文献,但宁玛派并非早期在藏地传播观音菩萨教法的唯一教派,以阿底峡(Atiśa,982-1054)为代表的噶当派也很早就推崇观音崇拜,甚至有学者认为他是藏地流行观音教法的源头。除了《噶当全书》(bKa’ gdams glegs bam)之外,噶当派最重要的教法是“十六精要”(thig le bcu drug),它是以观音菩萨为主尊的修持(nyams len)。我们知道传说由阿底峡发掘的《柱间史》(bKa' chems ka khol ma)也是一部号称为赞普松赞干布遗训的文本,主要讲述的是观音菩萨化身松赞干布统治西藏,支持佛教发展的种种事迹。很多故事类似于《玛尼宝卷》的第一部分。《柱间史》通常被认为是一部关于吐蕃的早期历史著作,就观音菩萨崇拜的传播来说,它的推动作用远不如《玛尼宝卷》。究其原因,《玛尼宝卷》并非一部吐蕃历史著作,其本质上是一部以六字真言为中心召唤观音菩萨的修持类仪轨文本,其第二和第三部分以观音菩萨为主尊的观想和修法是其核心,而围绕着松赞干布和观音菩萨的传说故事的第一部分则可以被视为是观音修法和仪轨的前导文,即lo rgyus这样的文本,是用来介绍修法的主尊和其产生的“历史”背景的。我们在很多早期的修法文献中都看到了类似的文体,例如黑水城出土的宁玛派修法文本《欲护神求修》就花了很长的篇幅来介绍欲护神是如何从一个罗刹女被大黑天母调伏而成为佛教的护法神的。

阿底峡

《玛尼宝卷》的编订有其特殊的历史和宗教背景。首先,我们知道,按照西藏传统的说法,在九到十世纪,西藏经历了“朗达玛灭佛”,佛教已经毁灭殆尽,西藏历史进入了一个“黑暗期”。现在很多人质疑“朗达玛灭佛”的真实性,说朗达玛死后,吐蕃进入了政治上的分裂期,强人四起、纷争不断,后来连藏王墓也被盗掘了,经济也经受了灾难性的衰退,因此他难以逃脱末代君主常常会被污名化的命运。我们知道赤祖德赞(806-841)时候颁布了“一人出家,七户供养”的政令,佛教活动需要消耗国家大量的粮食、财力、物力,没有强有力的中央集权对佛教的支持,佛教事业是难以为继的,故自然就会走向衰落。后弘期伊始,当佛教再次传入西藏的时候,藏人希望出现一个强有力的、像松赞干布这样的转轮圣王,他不光是能够在政治和军事上统一西藏,还可以从教法上重新振兴佛教。宁玛派,或旧译密续派(gsang sngags rnying ma),是吐蕃最古老的佛教传统,他们的黄金时代正是在吐蕃前弘期,尤其是三圣王统治时期。到了后弘期,自十二到十三世纪,宁玛派面临着萨玛派(gsar ma)即新译密续派(gsang sngags gsar ma)的挑战,以卓弥译师释迦也失(’Brog mi Shākya Ye shes,992-1072)为代表的藏地新译密续派的译师们从北部印度地区大量翻译无上瑜珈部(Anuttarayoga Tantra,Bla na med pa’i rgyud)的密续,诸如《密集金刚本续》(Guhyasamājavajra Tantra)、《喜金刚本续》和《胜乐金刚本续》(Cakrasaṃvaravajra Tantra)等。新译密续派的译师们历经万难远赴印度求学,学成之后回到藏地,说着印度典雅的语言,念诵着印度悠扬的咒语,推崇着印度时髦的新神,谈着当时最深奥的佛理,迅速俘获了藏人的心,冲击着作为旧派的宁玛派在藏地的宗教地位和影响力。在这种情况下,宁玛派重新将目光转向了前弘期,转向了观音菩萨化身的圣王松赞干布,他们使用《玛尼宝卷》这种伏藏文本重新建立起宁玛派与吐蕃黄金时代的联系,渴望昨日再现,辉煌重来。这显然有点一厢情愿,自吐蕃灭亡以后,西藏就再也没有出现过一个强大的、统一的政权。即使松赞干布在位时,它也不是西藏历史上最强大的时候,后者出现在赤松德赞统治时期,是他建立起了一个仅次于唐朝的大帝国,从西安一路向西,到今天新疆和田,和田再向西的中亚地方也都是它的统治范围,但在朗达玛遇刺之后,这样的一个大帝国便永远地消失了。

卓弥译师释迦也失

在西藏历史上,后弘期早期的一些上师也曾被认为是观音菩萨的转世,如阿底峡的大弟子仲敦巴,但这只是个别的现象,噶当派的活佛转世并没有形成体系。宁玛派对于观音崇拜在藏地的兴起和传播有巨大的贡献,但最早建立活佛转世系统的不是宁玛派,而是新译密续派的噶玛噶举派,它是从三世噶玛巴让迥多吉(1281-1339)开始的。三世噶玛巴在十四世纪的时候就引用过《玛尼宝卷》,可见作为一部宁玛派的伏藏文本,《玛尼宝卷》也曾被新译密续派全盘接受,其原因主要就是观音菩萨崇拜已成为当时西藏普遍的信仰。甚至在尼泊尔和东印度地区,当时也流行观音崇拜,例如十二至十三世纪来到藏地传法的印度瑜伽士米得兰左吉(Mitrayogin)就以擅长观音修法而著称。他传播的多种观音修法仪轨不仅被译成藏文,后来在西夏蒙元时期也被译成了汉文,这些文本一直保留至今。《玛尼宝卷》能被新旧密续派普遍接受或还有另一个原因,就是里面收集的多种观音求修仪轨没有明显的宗派属性,是新旧密续派都能接受的修法和仪轨。《玛尼宝卷》不仅被视为松赞干布的遗训,而且还被视为他的灵魂(rgyal po’i bla)的延续。从某种意义上来说,《玛尼宝卷》的出现就意味着松赞干布的再现和观音菩萨的转世。早年我曾用心研究过一世达赖喇嘛的生平和他对于格鲁派活佛转世系统形成的历史贡献,当时看达赖喇嘛的多种传记,就发现它们一开始都要讲述观音菩萨的故事,强调传主是观音菩萨的化身,他来到人间的使命就是为了救度雪域的有情众生。

印度瑜伽士米得兰左吉

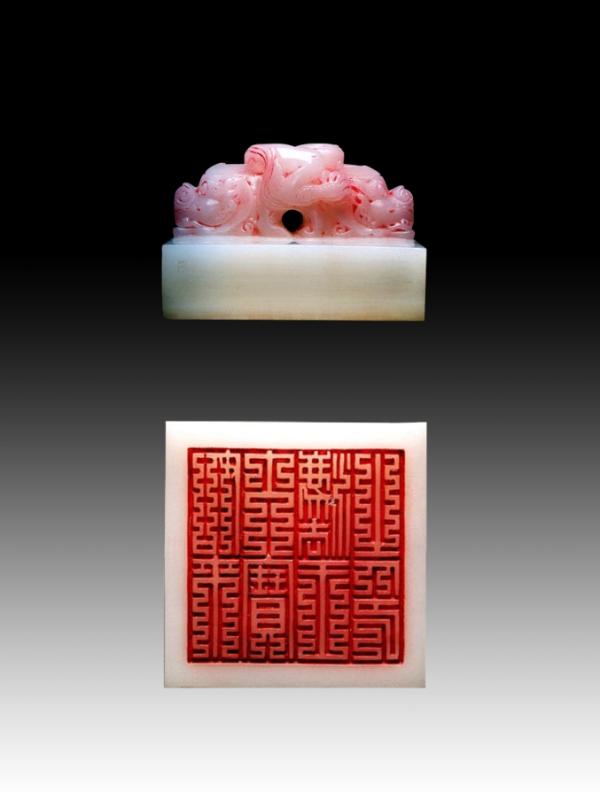

今天我们习惯于将西藏的转世活佛都称为仁波切,这其实是很不恰当的。或者说,将西藏的转世喇嘛称为活佛本身就是不恰当的,佛不生不灭,本来就没有活和不活的区分,更重要的是,活佛不是佛,他们是观音菩萨的化身。如果我们对西藏的历史有比较多的了解的话,我们知道西藏历史上被称为仁波切(Rin po che)的上师并不多。而且这几位最著名的仁波切都是佛,他们是不会转世回来的,如上师仁波切(Guru rin po che)莲花生,觉沃仁波切(Jo bo rin po che)阿底峡和杰仁波切(rJe rin po che)宗喀巴,他们都被称为“第二佛陀”,住在佛土,不再转世回来。回到我们这个世界来的转世活佛都是观音菩萨,其中最早的化身是三世噶玛巴让迥多吉。噶玛巴上师的藏文称号之一是chos rje rin po che,后来明代永乐皇帝赐封五世噶玛巴上师为“大宝法王”,授予如来大宝法王龙钮白玉印。后人对噶玛巴上师所享用的“大宝法王”称号十分推崇,赋予它十分崇高的政治和宗教地位,其实所谓“大宝法王”无非就是chos rje rin po che的汉文意译。大宝法王在元、明西藏地方政治上并没有特别大的影响力,但是越到后来他们在西藏宗教的影响便越来越大,远远超过了他的世俗影响力,所以,到后来大宝法王就变成了西藏宗教社会中一个非常重要的角色。在明代中原的官僚体系里面,并没有法王或者上师的具体位置,明代分封了很多法王、国师和西天佛子等等,他们虽然声望显赫,但都不归属于明代的官僚体系,不像在元朝帝师是从一品的高官,地位很重要,而到了明代和明以后的西藏社会,法王、国师、上师和仁波切们的地位变得越来越重要,超越了传统的地方权贵、家族的影响力。

永乐皇帝颁给得银协巴的大宝法王印,西藏文化博物馆藏。

以往有学者提出,活佛转世系统的建立是为了解决藏传佛教寺院领袖的继承问题,它是选拔寺院和教派继承人的一种善巧的手段。例如,格鲁派和噶玛噶举派都是用活佛转世系统来解决教派继承人问题的。在整个藏传佛教体系里面,宁玛派和萨迦派早期都没有建立活佛转世制度,因为他们的教法传承都以家族为中心,通过父子(yab sras)、叔侄(khu dbon)相续的方式代代相传。十七世纪之后,转世活佛在藏传佛教各个教派中都出现了。现如今,活佛越来越多,以致网络传言朝阳区就有三十万仁波切。以前索甲仁波切写《西藏生死书》时专门提到,现在的世界越来越富裕,但受苦受难的人却越来越多,如华尔街的人就最需要救度,因为他们是饿鬼转世。很多人经济上富裕了,但脑袋越来越有问题,越来越需要得到菩萨的救度,所以,随着世界上需要被救度的众生越来越多,菩萨的重要性就越来越大,以致今天社会上仁波切再多也依然供不应求。但是,我想隐藏在这种现象背后的一个理念依然还是世人对观音菩萨的信仰和崇拜。

藏地从后弘期开始所传的观音法门便与汉地观音菩萨信仰呈现了明显不同的形态。印度佛教从六世纪之后,受到印度教教派中的湿婆派、毗湿奴派和性力派的影响,开始向秘密宗教方向发展,而观音修法体系亦不例外,也开始向密教化、仪轨化转变。观音崇拜在后弘期再次传入藏地当在十世纪之后,藏地当时更多地受到了观音崇拜的密教化传统的影响,比如《玛尼宝卷》第二部分就是以观音菩萨为本尊的成就法,主要是修本尊禅定,所以很多本尊禅定主修观音菩萨,出现了不少观音菩萨密教化的形象。元人盛熙明《補陀洛迦山传》中说:

藏教密乘经中所载,观自在菩萨为莲华部主,现诸神变,忿怒则称马首明王,救度则圣多罗尊,满诸愿则大准提尊,及如意轮王、不空羂索,乃至师子吼,并毘俱胝、一髻、青项,白衣、叶衣,千首千臂,皆有仪轨、真言,略举其名,若西天未译番本,师传本续,真言要门,未易悉究。

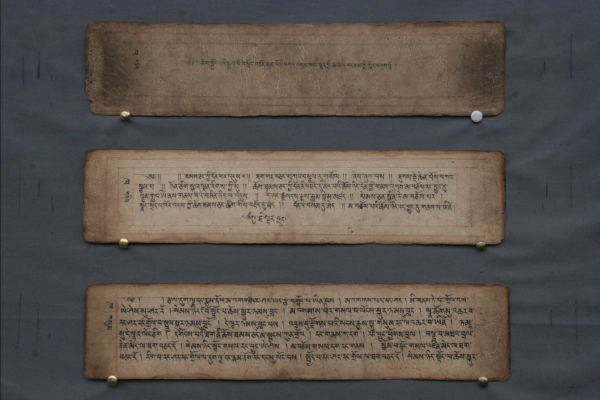

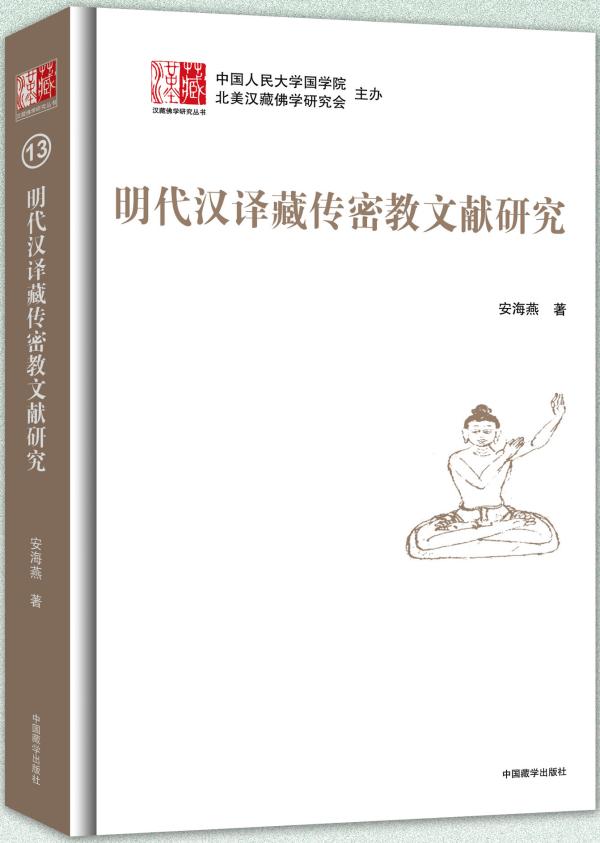

我们现在知道藏传佛教中的观音菩萨求修仪轨多种多样,名目繁多,它们早在西夏时期就已经被翻译成西夏文、汉文传世。在九至十四世纪的西夏和蒙元时期的西夏文佛教经典中,同时出现了观音的两种不同的表达方式,即源自藏文的“观自在”和源自汉文的“观世音”。中国人民大学清史所安海燕老师写过一本《明代汉译藏传密教文献研究》。她最早对在国家图书馆所藏的明代汉译藏传佛教的观音修行法本做过细致的研究。当时,我曾和安海燕一起花了很大的力气从国家图书馆善本部复印出来《观世音菩萨修习》和《观音密集玄文》两套观音修法文本,其中包含了二十多种不同的观音修法。我相信还有更多的观音修法仪轨等待我们去发现,因为我们今天所见到的《观世音菩萨修习》仅仅是这套观音修法集成中的第九卷的内容,前面至少有八卷内容我们没有看到,我们也不知道这第九卷后面还有多少卷轶失了,总之这部文集中原来所收集的观音修法的数量应该远远超过我们今天所能见到的这些。只是今天我们在汉文文献里面见到的观音菩萨修习的文本已经足够的多,而且我们在藏文文献里面可以找到大量的与这些汉译观音菩萨修行文本相应的藏文原本。

安海燕著《明代汉译藏传密教文献研究》

值得一提的是,这两部观音修法文本里面,即有多篇是和米得兰左吉的传承直接相关的。“米得兰左吉”——亦作“密得啰(二合)佐吉”“密怛啰(二合)佐吉”——藏文名Mi tra rdzo ki、Mi tra jo ki或Mi tra jho ki,梵文名字Mitrayogin。藏文史籍中亦将其称作A dzita mitra,Shrī dzāgata mitra ānant,系其梵名Jaganmitrānanda的音译,汉文亦译作“拶葛怛米得兰哑喃荅”,被称为观音化身。米得兰左吉是一位活跃于十二到十三世纪之交的东印度班智达,他是游戏金刚(Lalitavajra)的亲传弟子,而后者与那若巴(Nāropa,1016–1100)一起是帝洛巴(Tilopa,988-1069)最重要的两位弟子。在游戏金刚的指导下,他于十二年间专注于观世音菩萨修法,亲见本尊并得其传授。米得兰左吉是藏地传播的多种身形的观音菩萨修法的源头,例如噶玛噶举派和格鲁派所传的大悲圣海观音(Jinasagara Lokeśvara)修法等。

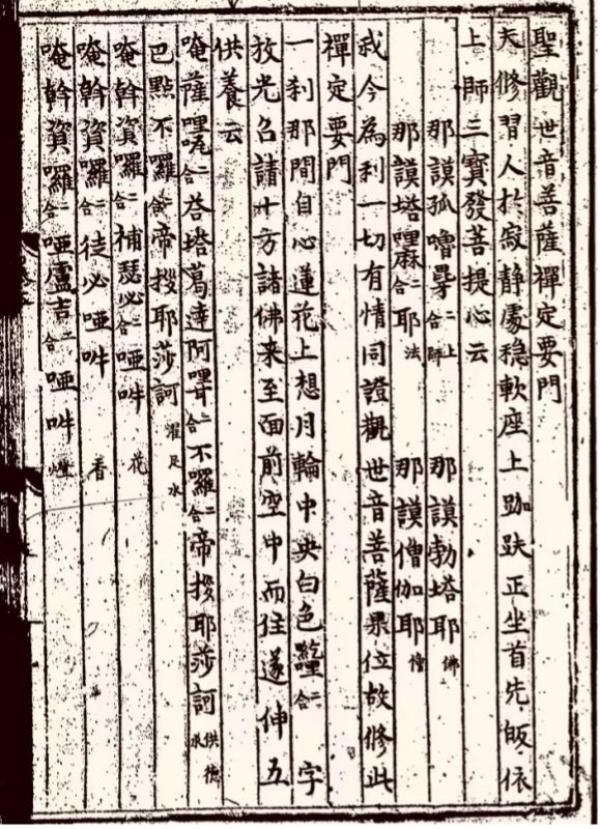

明代汉译藏传佛教法本《观世音菩萨修习》卷之《圣观世音菩萨禅定要门》篇,国家图书馆藏。

说了那么多有关观音修法历史传承的故事,接下来我们来看一下观音菩萨修法本身应该是怎样的一种修法。这里我选了三种相对来说比较有特点的观音修习文本来和大家一起分享,第一种叫《圣观世音菩萨禅定要门》,应该是明代初年译成汉文的,它是一个比较典型的修习本尊禅定的文本,我们先来看看这个文本:

圣观世音菩萨禅定要门 (失译)

夫修习人,于寂静处软稳座上,结跏趺正坐。首先,皈依上师、三宝,发菩提心云:那谟孤噜毘牙(二合) 上师!那谟勃塔耶 佛!那谟塔哩麻(二合)耶 法!那谟僧伽耶 僧!我今为利一切有情同证观世音菩萨果位,故修此禅定要门。一刹那间,自心莲花上,想月轮中央白色“[口*纥]哩(二合)”字放光,召请十方诸佛,来至面前,中央而住,遂伸五供养云:(略)

次诵七支偈云:

最上三宝我皈依,一切罪业皆忏悔,随喜有情诸善根,正觉菩提意中持,

正觉妙法及僧伽,直至菩提我皈依。利益自他有情故,我今发大菩提心,

最上菩提心发已,我为衆生作利益,菩提妙行皆修习,为利有情愿成佛。

遂发四无量心:

愿诸众生常住安乐及安乐因 慈;愿诸众生离诸苦恼断诸苦因 悲;

愿诸众生离一切苦常住安乐 喜;愿诸众生无有憎爱冤亲平等 捨。

次诵变空咒云:

唵莎癹咓束塔萨哩斡(二合)塔哩麻(二合)莎癹咓秫徒㰠

一般的本尊禅定都是这么修的,即修习人找一个很安静的地方,放一张安稳、柔软、舒服的座位,坐下结跏趺坐。然后,首先要皈依佛、法、僧三宝,念诵咒语:“那孤谟噜毘牙(二合) 上师!那谟勃塔耶 佛!那谟塔哩麻(二合)耶 法!那谟僧伽耶 僧!”“那谟”是梵语namo的音译,就是敬礼的意思,念“那谟勃塔耶”就跟我们平常念“南无阿弥陀佛”一样。所以,这整个四句下来,就是“顶礼上师、佛、法、僧!”再下面就是说发菩提心,说我今为利益有情,为证观世音菩萨果位,故修习本尊禅定。这表明行者修本尊禅定不只是为了自己的利益,而是为了利益一切有情众生。修观世音菩萨,要得到观世音菩萨的果位,目的就是为了利益一切有情。本尊禅定一开始都是这样的,前面是念诵祈祷,然后就是敬礼上师、敬礼佛、敬礼法、敬礼僧,在藏传佛教里面上师最重要,上师是三宝的基础,所以行者要先敬礼上师。

想诸法皆空,于空性中,自心莲花上,想“唖”字转成月轮,于月中央观想 白色“[口*纥]哩(二合)”字放大光明,照诸众生,脱苦获乐。其光复廻融入字种,一刹那间,自身转成观世音菩萨,其身白色,一面四臂,二手合掌当胸,下右手持水晶数珠,下左手执红莲花,众宝璎珞严身,绾髪结髻,顶戴七宝,头冠额严红色阿弥陁佛。复次,莲月轮上,金刚跏趺而坐,诵:唵唖吽三字呪,摄受额、喉、心三业,然后想心月轮上,白色“[口*纥]哩(二合)”字。复次,出光召请智观世音菩萨,随诵召请呪:唵噜计说囉萨八哩斡囉雅纳萨麻耶拶。想来至面前,伸五供养已,诵:拶吽[口*邦] 嘝,记智相融,为一不二。复现本尊心间,莲月轮上,白色“[口*纥]哩(二合)”字,周匝围绕,六字神呪,显现分明,如镜中像,似水中月,凝然湛寂而住。到此注意谛观多时,若疲倦时出定诵呪:唵嘛呢叭[口*弥]吽。随力诵之,或千百徧,行住坐卧,终而复始之不间,决定证圣果也。

圣观世音菩萨禅定要门竟

在前面的准备阶段结束之后,修习者开始进入了本尊禅定的核心部分。即在莲花上想种子字“唖”成月轮,月轮上出现种子字“口*紇”,这是观世音菩萨的种子字。修习人从种子字观想自身一刹那间转化成一面四臂的观世音菩萨,这是誓言尊,也叫记句尊,梵文叫做samaya-sattva,藏文dam tshig sems dpa’。samaya通常翻译成“记句”,藏文dam tshig,在密教里指行者需要遵守的誓言,而samaya本义是“结合处”和“会合的地方”,或者可译成“相应”。修习人首先需要净化自身,使得自身成为合格的誓言尊,然后才能召请智慧尊(jñanasattva,ye shes sems dpa’)隐入自身,与誓言尊合二而一。所以,下面一步修法就是召请四臂观音的智慧尊,请智慧尊顺利进入记句尊,然后需要作供养,再诵三字明咒,达到“记智相融,为一不二”,这样修行者就修成了。然后,从本尊的心间再生出观音菩萨的种子字“口*紇哩(二合)”( hrīḥ),六字真言环绕在它的周围,这就是证果的验像。修习人诵咒即是为了召唤智慧尊,以达到行者自身的身语意三门时时刻刻都与观音菩萨相应、相合的境地。在藏传佛教中,不管是画一张唐卡,还是修一座佛塔或者佛像,它都必须要经过一个开光,或称胜住的仪轨,这种仪轨的核心就是要让誓言尊和智慧尊合二为一,然后使这尊造像或佛塔脱凡入圣,否则它只是一个泥胎。而佛教行者修习本尊禅定同样也是这样的一个过程,即让自己发心修习而生起的本尊的誓言尊与本尊的真性智慧尊合二而一,以证成果位,求索成就。

作为本尊禅定的观音修法,基本上就是像我所介绍的这个观音禅定这样的修法,它在藏传佛教里非常普遍。接下来,我再给大家讲第二个非常有特点的观音修法,这是一个非常特殊的修法,叫做“舍寿定”。刚开始接触这个修法仪轨时,我没弄懂“舍寿定”的意思。大家知道阿弥陀佛是无量寿佛,其功能是增寿,要让人长寿,而修习观音禅定怎么能叫舍寿定呢?后来我才搞懂这是一个什么样的修法,舍寿定为何要和观音修法关联在一起。现在先请大家和我一起来读一遍这篇《舍寿定》:

夫修习者,若作捨寿时,有其二种。初调习,后正舍寿。初,自身顿成观音我慢故,内想中道脉,外白内赤,如空心竹筒,上下通彻。想脐间月轮上,识性变成白色[口*纥]哩(二合)字,放大光明,照自己身中,所有诸虫,皆得离苦,证得菩萨之身。正调习时,其口*纥哩(二合)字,上冲出净梵,于顶放不思议光,遍照一切有情,尽得三业清淨,证得大悲之身。其光却回入自己脐间口*纥哩(二合)字内而住。如是往复,每日作五七遍矣。回施奉送,求索愿事,皆得成就。若每日频习,作此定时,或觉顶胸动,或顶上似虫行,或觉顶开。若临终时,识性从净梵眼出,决生净土无疑也。

如此看来,舍寿定首先要调习,观想自身顿成观音我慢。“我慢”就是说“佛慢”,指的是佛的傲慢、佛的骄傲。我觉得在佛教里面,我慢或者傲慢并不一定是个不好的词。我们下次讲大成道者任意西东、不舍我慢时,就能更加好的领会“我慢”的积极意义。在修习本尊禅定时所说的“佛慢”当是指行者必须时刻保持的佛的威仪,即保持着佛的仪态和成佛的发心,所以,你必须要时刻以佛的形象出现,与佛的身语意三门时刻相应,说行者自身顿成观音,就是指他要有观音菩萨的庄严仪态。生起佛慢,就是观想自身成观世音菩萨。接下来,要修气脉明点,或先要修“中脉”。在藏传密教中,人体内的能量系统为三脉七轮,其中中脉最为重要,称之为“命脉”“大道脉”,梵语作“啊缚都底”(avadhuti),藏语称作dbu ma。所以称“命脉”,即表示中脉为一切众生之命根,称“大道脉”则代表中脉为成佛之捷径,因为它是重生、脱离苦海、成佛涅槃的唯一捷径。修持密法的第一大成就即是开通中脉。调习的核心是在讲从脐轮处生出观音菩萨种子字,观想其沿着中脉上冲至头顶净梵穴,打通中脉,在顶上放不可思议光,遍照有情,清净三业,证得大悲观世音之身,然后种子字再归于腹轮。如此,修习者每日反复修习五到七遍,所求皆得圆满,在临终时,识性即可以冲破净梵穴直至阿弥陀佛的净土。这样的修法本质上与汉传佛教中的观音崇拜一致,都是为了最终能够在阿弥陀佛的西天极乐世界中得道成佛,然成佛的途径则完全不同。藏传佛教让行者以修中脉、修拙火的修法,使自己的识性直接飞越到阿弥陀佛的净土,充分显示出密教无上瑜珈部修法是一种成佛的捷径,是一种大善巧方便。

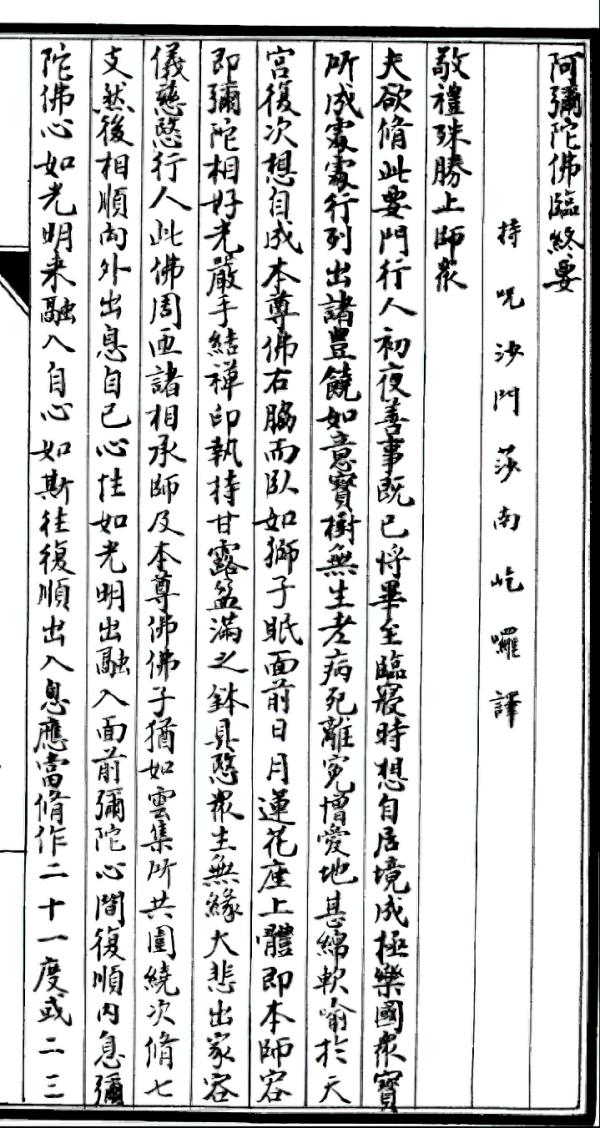

《大乘要道密集》之《阿弥陀佛临终要》

以上对舍寿定的分析,让我们终于明白舍寿定实际上就是一种临终破瓦法,其具体的修法甚至就是一种拙火定的修法。那么,临终破瓦法又是一种什么样的修法呢?让我们通过对《大乘要道密集》中出现的一个直接跟阿弥陀佛相关的临终破瓦修法,即《阿弥陀佛临终要》的分析,来了解这种修法的具体实践及其宗教意义。

敬礼殊胜上师众!

夫欲修此要门,行人初夜善事既已将毕,至临寝时,想自居境,成极乐国,众宝所成,处处行列,出诸丰饶如意宝树,无生老病死,离怨憎爱,地甚绵软,喻于天宫。复次,想自成本尊佛,右胁而卧,如狮子眠,面前日月莲花座上,体即本师,容即弥陀,相好光严,手结禅印,执持甘露盈满之钵,具愍众生无缘大悲,出家容仪,慈愍行人,此佛周匝诸相承师,及本尊佛、佛子,犹如云集,所共围绕。次修七支,然后相顺向外出息,自己心性,如光明出,融入面前弥陀心间。复顺内息,弥陀佛心,如光明来,融入自心。如斯往复,顺出入息,应当修作二十一度,或二三遍。复次缘想诸佛、佛子、上师尊佛,悉皆融入弥陀佛中,弥陀如来,复融于已。

复次,缘想诸佛、佛子、上师尊佛,悉皆融入弥陀佛中,弥陀如来,复融于已。佛身语意而与自己身语意三,融和一性。如是想讫,语诵《行愿经》中偈曰:彼佛众会咸清净,我时于胜莲花生,亲睹如来无量光,现前受我菩提记。如是发大弘愿三遍,以意安住,无戏论,随便眠也。若如此要,恒常观修,上机之人,现生亲睹弥陀佛面;中机临终,下机中有,得睹佛面,听闻妙法。至于后世,如蛇退皮,即得往生安乐刹也。斯要门者《行愿经》云:愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍,面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹。据如是文而述成也。

此师传者,文殊菩萨传与胜一切冤接怛哩上师,此师传与大金刚座师,此师传与小金刚座师,此师传与八哩啰拶斡师,此师传于大萨思加斡师,此师传与大誓尊巴师,此师传与萨思加班帝怛师,此师传与思纳哩探斡师也。阿弥陀佛临终要竟

《阿弥陀佛临终要》的修法跟我们前面讲的两个观音修法属于同一个体系,这充分说明阿弥陀佛和观音菩萨信仰、修行体系是紧密联系在一起的。依这部修法要门中所说的阿弥陀佛修持法,要求行者晚上睡觉时修习,观想自己睡觉的地方就是西方极乐世界,自己就是观世音菩萨,佛慢坚固,前方有莲花月轮座,座上有阿弥陀佛,阿弥陀佛周围有诸上师围绕,诸上师周围有诸佛菩萨众围绕,在心中观想向他们顶礼三次,然后念诵《普贤行愿品》的七支供养文三次,观想自己的气息从右鼻孔出,气息与自心从阿弥陀佛的左鼻孔进入,融入其心间,自心和阿弥陀佛的心合而为一,吸气时心里想,从阿弥陀佛的心间放出光,光经阿弥陀佛的右鼻孔进入自己的左鼻孔后融入心间,观想阿弥陀佛的心和自心合一。这样观想三次后,最外围的诸佛菩萨化光融入诸上师,上师们也化光融入阿弥陀佛,阿弥陀佛化光融入自身,自己也化光。观想阿弥陀佛、本尊大悲观世音菩萨和自心三者无分别融合。最后行者发愿:愿于喜乐佛刹土,胜美莲中化生,亲睹如来无量光,现前授我菩提记。于此禅定中,心不散乱地以吉祥卧入睡,如每天不间断地练习,将来这个身体就会像蛇脱皮一般的捨下,往生西方极乐世界,于莲花中化生。

显而易见,《舍寿定》和《阿弥陀佛临终要》的核心修法都是破瓦法(’pho ba)。破瓦法是印度教和佛教中的一种相当流行的密宗修行方法,被描述为 “死亡时的意识转移”“心流转移”“有意识的死亡修行”或“无禅定的开悟”(ma-sgom sangs-rgyas)等。在藏传佛教中,破瓦法是那若六法中的一种,它也出现在许多其他教派和学修体系之中。迁识可以在死亡的那一刹那发生,即将人的意识通过头顶直接转移到自己选择的佛国净土中,绕过据说死后会发生的于中有阶段所必须的经历。常见的迁识目的地有西方极乐净土(Sukhāvatī)、东方妙喜净土(Abhirati)、密严净土(Ghanavyūha)、杨柳宫(Aṭakāvatī)、布达拉、铜色山(Zangs-mdog dpal-ri), 或兜率天(Tuṣita)等等。

普陀山南海观音

上面我们选的这三种藏传密教中的典型的观音修法,即《圣观世音菩萨禅定要门》《舍寿定》和《阿弥陀佛临终要》,都是在汉传佛教里没有出现过的观音修法。在汉传佛教里,我们念诵“南无阿弥陀佛”,或者“一心称名观世音”,都仅仅是为了召唤观音菩萨来救助我们,带我们去阿弥陀佛的西方极乐世界,这和我们念诵六字真言“唵嘛呢叭咪吽”的功能是基本相同的。然而,六字真言和观音崇拜在藏传佛教中还有汉传佛教中没有的一面,它有了更新的发展,它是能够使行者通过念诵六字真言直接遮止六道轮回,或者通过修习观音禅定,修习观音和阿弥陀佛的临终破瓦法,直接将自己的心识快捷地迁往阿弥陀佛的西方极乐世界,即身成佛。大家知道印度佛教在六世纪之后向密教化发展,而观音信仰向藏地传播是在七世纪之后,所以藏传佛教较为完整地接受了晚期印度密教的传统,而汉传佛教则更多地保持了七世纪之前印度大乘佛教的状态。汉藏和显密佛教之间既有共通的信仰基础,又有不同的修习特点和发展方向,非常典型地反映在他们各自传承的观音菩萨崇拜和修行的具体实践和传统上。我们今天在上述这三种藏传佛教所传观音修法中所看到的那些密教因素,如咒语、陀罗尼、手印、观想、曼陀罗,以及气脉明点的修持等,在汉传佛教的观音崇拜中基本没有出现过。但二者殊途同归,其背后的教法理念却依然是完全一致的,都是发心成佛、依大乘佛教修行而自利利他,他们都希望通过不同的方式和途径寻求得到观音菩萨的救助和引导,最终出离轮回而到达阿弥陀佛的西方极乐世界。目标是一致的,只是道路不同,行者该选择哪条道路,是汉是藏,是显是密,皆随自己根器的利钝和各种缘起的和合而定,对此我们不应起任何分别心,更不可扬此抑彼,妄加指摘。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司