- +1

杨福家先生二三事

·他很看重英国大学给一个中国人的荣誉。他一辈子都在努力给中国人挣面子,他做到了。回忆与杨老师的对话,不记得他说过什么应景的空话或口号。他是个理想主义者,但他和世界是互通、接轨的,他的观点很容易直接翻译成其他语言。他总是说,中国是我心中的世界开始的地方。

英国诺丁汉大学杨福家楼。本文图片均由作者提供

我不擅作悼文,今年走了多位友人。于我而言,失去的痛感往往滞后,慢慢醒来才接受事实。上个月杨福家先生突然去世。澎湃新闻编辑几次联系,要我写篇回忆。我拖了几周,但没拖过去。七月十七日中午,复旦融媒体中心编辑找我,告知杨校长几小时前在上海寓所去世。她听说我和杨老师晚年有过从,让我说说对他为人为师的印象。杨校长享年八十六岁,已是高龄。知悉噩耗,我并不像许多复旦校友厄然或震惊。这几年我与杨老师时有见面,直觉他健康退化得快,我暗中唏嘘。他这台机器超负荷运转数十年,身子开始佝偻,记忆力衰退,谈话时重复也明显增多。我只能提醒他注意少操劳,多保养。他说为了生活便利,已把家搬至人民广场附近。市政府照顾他这位老院士,破例让他和太太彭秀玲老师去市政府食堂用餐,自己不用开伙,一日三餐不愁,有时再带些熟食点心回家。听后,我觉得进入晚年,杨老师还是入世的,孩子不在身边,日子冷清不少,他的性子已不像中年时那么急、那么刚烈,已开始跟自己妥协。

一年多前,2020年秋,我的新书《牛津笔记》出精装版,要在上海办读书会。我邀杨老师到汉口路申报馆就“大学”话题做个对话,他爽快答应了。其实我邀杨老师的真正用意,是想在他思维仍清晰时给后人多留下一些访谈。他是有话要说的人。读书会那天,我去公寓接他。他着装正式,戴礼帽,系了领带,如同校长出席大学毕业典礼。他淡出多年,很多复旦核物理系、物理系校友闻讯赶来旁听。为了把时间全部留给杨老师,对话时我完全没提新书的事,让他尽兴谈大学和教育。当时,碰巧某中国知名大学宣布已建成世界一流学府,我请他点评。他倒很清醒,死活不肯上钩。后来我和主持人、复旦校友陈季冰反复追问,他说了一句:“是不是世界一流大学?自己说了不算的。”

这些年与杨老师接触,谈及大学,他初心未变,理念一如从前。比如他强调,大学教育的关键,是学会提问题,学问学问,首先要学习提问。好的教授,就是要点燃学生心中的“火种”。这些话,我听过很多次,包括在他后来出任校长的英国诺丁汉大学。说话激动时,杨老师略有口吃,但总能把观点说明白。说英语时,他口吃就好很多,我不知道有何科学解释。

杨老师笃信常识,不怕老生常谈,对认定的事情极为执着。那天讲座后,我们留他共进晚餐,又怕他过劳,让他不要勉强。但他留下与校友同乐,兴致极高,喝了红酒,且吃完了每道菜。席间,几十年未见的老学生不时来敬酒,围着他。很多学生年过半百,他已记不得他们名字。餐桌上,我坐他正对面,见他一脸的满足,很享受为师的幸福感。

其实,我和杨老师的结识纯属巧合,这得回到八十年代中叶。当时他是核物理教授,已出任研究生院院长。我从新闻系毕业后留校。第一次见他,是1986年一次出国面试上。那年,中英友好奖学金初选,作为校领导,杨老师担任主考官,我正在新闻学院读硕士。那年他五十岁,架着有色宽边眼镜,头发梳得铮亮,面容严峻,我未入座已紧张。在数理化和科学优先的八十年代,我们文科生总有些矮化和自卑感。杨老师是他那代少有的留学生,六十年代初去丹麦玻尔物理研究所留学。他英文流利,最后问我一个问题:你最近读过什么英文刊物?主要内容是什么?” 我答,本系无外汇订阅英美杂志,只有零星过期刊物,多半是外国专家访学时留下的。可能因为我英语不好,杨老师没听明白我的解释,他脸色一黑说:我问你最近读过什么英文刊物?最新一期《News Week》什么主要内容?” 我答,系里没有,没读过。我僵在座位上,他仍虎着脸,我与杨老师的首次见面如此结束。那年我在校内遴选中落榜。1987年我通过校内初试,教育部复试,成为中英友好奖学金博士候选人,1988年赴英。

与杨老师重逢,已是十多年之后,在英国一次聚会上。2001年,卸任复旦校长两年后,他获聘出任英国诺丁汉大学校长。这是历史上中国学者首次出任英国名校校长。我太太与她哥哥分别就读复旦物理系、物理二系,核物理课都是杨老师上的,我和杨老师之间又多一重缘份。我们曾去诺丁汉大学看望他,他来伦敦时也请我们餐叙,还一起共度过新年,亲近不少。有次见面,我按捺不住,重提当年在复旦面试遭他“训斥”的往事。杨老师已近七十,已比中年时温柔许多,他缓缓一笑,说完全不记得此事了。

与同辈的大多数中国学者不同,杨老师不是个刻意低调、自谦的人,他真实地表达喜怒好恶,这自然会伴随争议。比如,他对自己在诺丁汉大学校长任内的表现是满意的。他多次告诉我,诺丁汉大学起初对他的校长任命持观望,第一个合同只给他签了三年。但他最后在诺大当了12年校长。他不慕虚荣,但他珍惜真正、众望所归的荣誉。他说,他当复旦校长时,人家授他荣誉博士,只是为了与复旦搞好关系,是职务行为,不稀奇的。但他很看重卸任复旦校长后获颁的荣誉博士学位,比如香港大学、诺丁汉大学颁给他的。

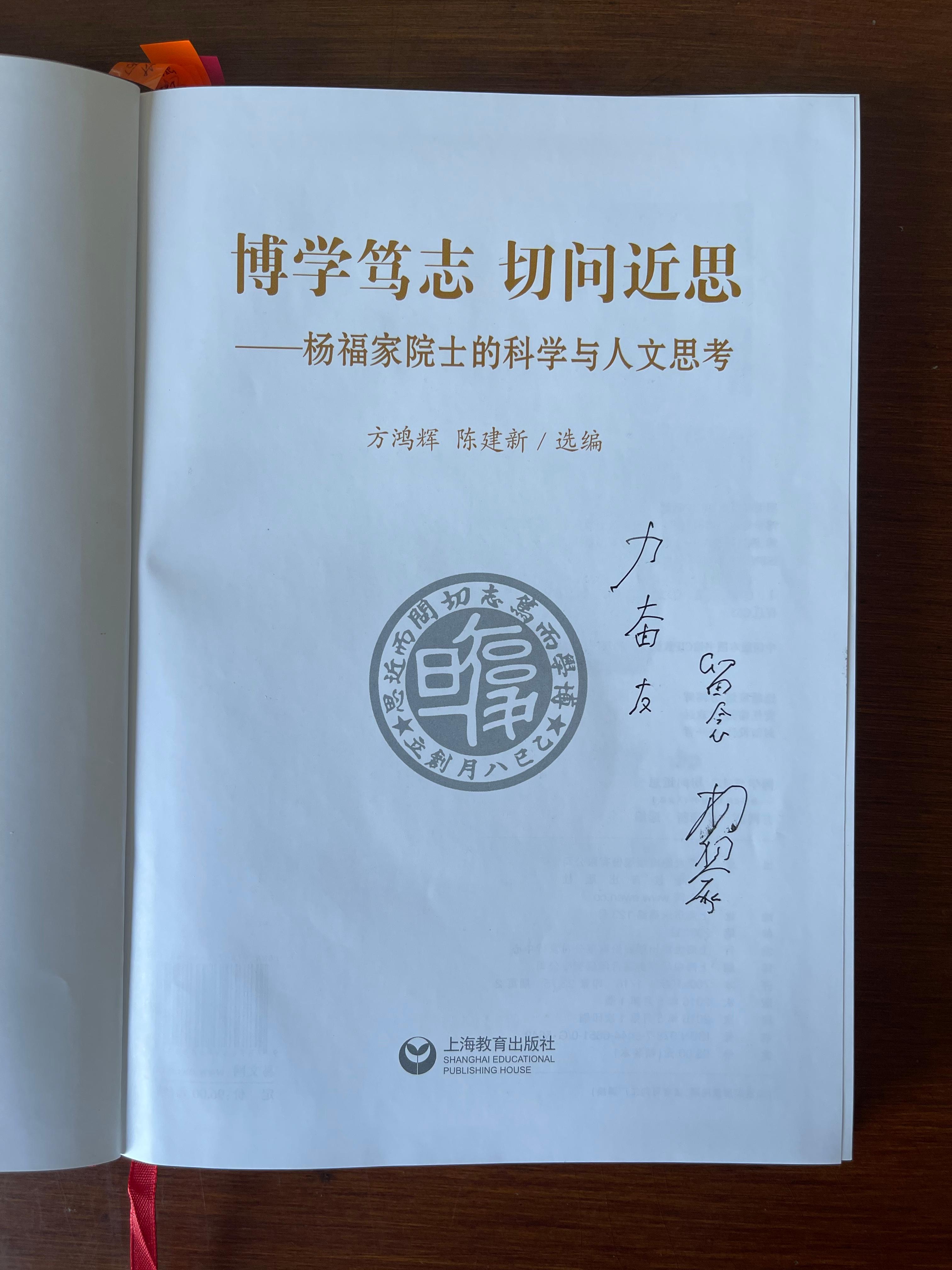

2016年初,我应邀回母校复旦执教,告知了杨老师。前些年,他把精力聚焦在宁波诺丁汉大学的创办,并出任校长。中西合办的宁诺是他一手催生的,他奔波于甬沪两地。他说,如果不在宁波,他仍坚持到复旦现代物理研究所办公。他的办公室在二楼,我去过几次,印象中房间很暗,因为他不开灯,是忘了,还是节能,我没问过他。房间昏暗,气氛就有点孤独。后来我去看他,索性进门先帮他把灯打开了。办公桌上,堆满书和资料。我不懂核物理,话题更多与大学与教育有关。我和他祖籍都是宁波,偶尔也会聊到故乡。他的国语有浓重乡音,英语也沾点宁波味道。他拿书送我,有《博学笃志 切问近思---杨福家院士的科学与人文思考》、《杨福家传》,签名都以友相称。他说,他的《博雅教育》一书出中文版后,新加坡的国际知名出版社又出了英文版,这让他很高兴。他相信专业评价是有客观国际标准的。他的率真既使他执着刚强、也易脆弱。他欣赏欧美科学界的合作精神、思想探索的自由。他不止一次告诉我,1963年他去丹麦留学,出了哥本哈根机场,接机的同学没送他去学生宿舍,而是把他和行李先送到玻尔研究所的一个讲座上。玻尔研究所即哥本哈根大学理论物理研究所,由诺贝尔物理学奖得主尼尔斯·玻尔创立。

我曾告诉他,前几年我回英国,应邀去诺丁汉大学演讲,专门去看了落成不久、以杨福家名字命名的教学楼,一幢色块斑斓、富有几何感的后现代建筑。看得出,他对此很快慰。他很看重英国大学给一个中国人的荣誉。他一辈子都在努力给中国人挣面子,他做到了。回忆与杨老师的对话,不记得他说过什么应景的空话或口号。他是个理想主义者,但他和世界是互通、接轨的,他的观点很容易直接翻译成其他语言。他总是说,中国是我心中的世界开始的地方。虽然他离开得突然,应该没有太多遗憾了。

(作者张力奋,系复旦大学新闻学院教授)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司