- +1

“新的旧世界”:投射在耶路撒冷的帝国秩序

关于耶路撒冷,我们已经非常熟悉那些从治理术角度出发,对“外交政策”的种种讨论。但是我们对作为“上帝之城”的耶路撒冷究竟在西方世界帝国的普遍性秩序想象中扮演怎样的角色却知之甚少。更进一步地,我们也很少追问那些围绕着耶路撒冷而展开的一系列神圣叙事又对帝国的世界想象、乃至帝国的治理本身起着怎样的作用。然而,倘若不去理解帝国的道德普遍主义叙事,我们便无法真正理解帝国主义的霸权机理,更无法在帝国的世界秩序与历史中实现真正的自我救赎。

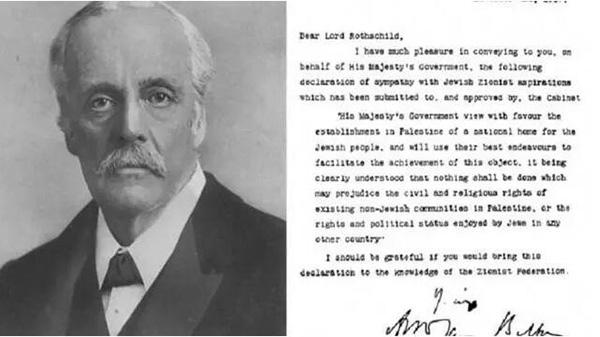

100年前,大英帝国的算盘与《贝尔福宣言》

2017年是一个非常特殊的年份。100年前的11月7日,就在第一次世界大战战事正酣的当口,布尔什维克在俄国当时的首都彼得格勒发动起义,著名的十月革命爆发。一个多月之后,苏俄新政府宣布停火,并最终退出一战。而与此同时,协约国在南方战线上则获得了不少好处。就在布尔什维克发动起义的当天,英帝国艾伦比将军(General Allenby)的埃及远征军(Egyptian Expeditionary Force)终于击败了奥斯曼的雷电军团(Yildirim Army Group)结束了长达半年之久的加沙战役(Battle of Gaza),占领了奥斯曼帝国巴勒斯坦地区的加沙城。两天之后,在伦敦出版的周报《犹太编年》(The Jewish Chronicle)上刊登了一篇由英国外交事务大臣阿瑟·贝尔福(Arthur Balfour)写给沃尔特·罗斯柴尔德男爵(Walter Rothschild)的短信。信上的日期是当年11月2日,当时加沙战役还未打响。而信中的一个关键表态则成为后来著名的《贝尔福宣言》(The Balfour Declaration)。

在当时的观察家们看来,《贝尔福宣言》里所做出的支持犹太人在耶路撒冷建立“民族之家”(national home)的表态似乎显得有些莫名其妙。当时的英国才刚刚进入巴勒斯坦。虽然在几经挫折之后终于占领了加沙,但帝国的远征军距离耶路撒冷还很遥远。换句话说,《贝尔福宣言》中所做出的保证基本是将一块当时仍属于奥斯曼帝国的土地许诺给了犹太人。然而,对于英国政府来说,这一保证却具有多重意义。首先,在贝尔福发出这封信时,十月革命尚未爆发,而二月革命的影响则使得俄国对战争的投入日渐衰减,美国也刚刚对德宣战不足7个月。通过支持犹太复国主义者的运动,英帝国相信此举能够赢得来自美国与俄国犹太人社群的支持,运用他们的影响力,进一步推进加大美俄对协约国的战争投入。

另一方面,随着苏伊士运河开通,英帝国与奥斯曼帝国的对抗逐渐开始从欧亚大陆内陆转向了红海及印度洋沿线。从一战开始之初,英帝国便不断采用各种手段,拆解奥斯曼帝国在北非、阿拉伯半岛以及黎凡特地区的领土。而《贝尔福宣言》中以出卖阿拉伯人利益,讨好犹太人的举动,也无非是英帝国再次实践了对奥斯曼领土采用“分而治之”(divide and rule)的策略而已。

《贝尔福宣言》还透露出了英国劳合·乔治(Lloyd George)政府的另一个关键野心,即保障战后英国对巴勒斯坦地区的绝对影响力。早在1916年秘密签订的《赛克斯-皮克协定》(Sykes-Picot Agreement)中,英、法、俄三方便协议瓜分了奥斯曼帝国领土。在这份臭名昭著的秘密协议中,奥斯曼帝国被瓜分成了7份。除了英法俄意四国势力范围之外,还包括了两块名义上属于阿拉伯人独立国家,实际上却分别在英国与法国委任监管下的大约旦与大叙利亚地区,以及在耶路撒冷地区建立的一块“国际共管”(international administration)地。然而,随着战争的推进,越来越多的英国统治精英们开始抱怨《赛克斯-皮克协定》中法国获益太多。并且英国在南线战场上付出的巨大代价也使得英帝国希望能够在奥斯曼的焦土上榨取更多的利益。作为在欧洲五霸之中最先表态将巴勒斯坦许诺给犹太人的英国,此举无疑能够大大增强其战后在该地区的影响力。

在《贝尔福宣言》公布之后一个月整,南线战场的耶路撒冷战役(Battle of Jerusalem)正式结束。1917年12月9日,时任耶路撒冷市长的Hussein al-Husayni挥舞着白旗,出城向英军投降。两天之后,1917年12月11日,当时的英军驻埃及远征军的艾伦比将军带领着他的随员大步流星地走进了耶路撒冷城。占领耶路撒冷的消息像是为饱受战争困扰的英国打了一剂强心针。劳合·乔治兴奋地将之称为“今年最好的圣诞礼物”。还有媒体评论:十字军东征终于结束。

对当时的英国人来说,占领耶路撒冷至少对报纸的读者们来说代表了一个英国世界帝国的一个巅峰时刻。它的象征意义很可能要远比其实际意义重要得多。对广大英帝国的精英乃至民众来说,占领耶路撒冷为帝国的“霸业”赋予了一种道德神圣力量,并佐证了“不列颠治世”(Pax Britannica)的天命。

就在艾伦比将军进入耶路撒冷的当天,《泰晤士报》刊载了一则社论。这篇充满着狂喜情绪的社论开篇便说:虽然占领耶路撒冷可能对整场战事影响不大,但是这确是整个“基督教王国”(Christendom)历史最为重要的时刻。耶路撒冷的陷落,象征了“土耳其暴政的必然终结”(the tyranny of the Turk is doomed)。社论中还写到,艾伦比将军的入城仪式上,会有来自法国与意大利的代表团。他们的出席,不但代表了“盟国的团结”,更唤醒了我们对这场战争意义的信念。“这场战争的本质是一场为了人类解放的十字军圣战(a crusade for human liberties)”。十字军圣战“复兴了先前被伊斯兰势力切断了的东西方之间交往”。就像先前那许多伟大的帝国将军一样,“今天艾伦比将军”进入耶路撒冷,又让“新耶路撒冷这座上帝之城”再次“恢复荣光”。

今天的读者们或许可以认为自己像是历史的旁观者,历史书写仿佛就是一架时光机器,载着我们穿梭于过去的诸多时刻。今天的我们知道,早在1939年,历史学家爱德华·霍列特·卡尔(Edward Hallett Carr)便在其名著《二十年危机》(The Twenty Years’Crisis)中宣布“不列颠治世”早在1914年一次世界大战爆发便已终结。然而,对战时的英帝国来说,占领耶路撒冷就像是一个神圣的预兆。它预示着英帝国治理下的世界和平即将到来。

在得知艾伦比将军占领耶路撒冷之后,英国前首相、劳合·乔治的前任、英国自由党党魁阿斯奎斯(H. H. Asquith,1925年被授勋成为第一代牛津及阿斯奎斯勋爵)在一次集会上热情地表示,艾伦比将军将“英国旗帜插在耶路撒冷”的丰功伟绩,让所有饱受战争之苦的英国人感到“狂喜”。“作为一个爱好和平的人”,阿斯奎斯坚信,这场胜利将会给全世界带来“真正的和平、荣耀的和平与持续的和平”。

同时,也正像英国先前盘算的那样,在耶路撒冷的胜利让英美的犹太人倍感兴奋。在艾伦比进驻耶路撒冷当天,位于利物浦的中央犹太会堂举行了一场盛大的活动。来自利兹和曼彻斯特的犹太拉比们也都参加了这场庆祝“耶路撒冷解放”的礼拜。祷词中还格外祝福了当时的英王乔治六世以及占领耶路撒冷的英军。同样,在美国的犹太社群也举行了各种各样的机会,盛赞在“英国的保护下”犹太人的故土得以被从土耳其人的统治下解放出来。《犹太世界报》(The Jewish World)还联系《贝尔福宣言》,称英国政府承认巴勒斯坦属于犹太人的事实,使得“英格兰也成为了地球上最伟大的犹太强国”(the greatest Jewish Power on earth)。

帝国的普遍性秩序想象

今天,这一“耶路撒冷解放”的狂热时刻过去了正好一百年。然而在这其中流露出的帝国的世界想象即便在今天看来也并不陌生。2017年12月6日,距离英国埃及远征军占领耶路撒冷一百周年纪念日仅差三天,美国总统唐纳德·川普在白宫宣布,要将美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷。在其讲话中,川普称“耶路撒冷不仅仅是三个伟大宗教的心脏,它如今更是世界上最成功的民主国家之一的心脏”。正如一百年前英帝国将耶路撒冷视为“东西间交往”的圣地一样,川普也为我们描绘了一座“由以色列人民”历经70年建造起来的“容纳犹太人、穆斯林与基督徒自由生活和信仰”的耶路撒冷。川普表示,我们所做的一切“都是在期盼和平”,这是“每一个人类灵魂的普遍渴望”。而今天美国将使馆迁至耶路撒冷的决定,则更加表明其政府“长久致力于创造该地区和平与安全的决心”。最后,他表示,希望该地区的所有政治与宗教领袖;以色列与巴勒斯坦人;犹太教徒、基督徒以及穆斯林们都与美国携手,共同“参与到这一谋求和平的伟大征程”之中。

关于耶路撒冷,我们已经非常熟悉那些从治理术角度出发,对“外交政策”的种种讨论。但是我们对作为“上帝之城”的耶路撒冷究竟在西方世界帝国的普遍性秩序想象中扮演怎样的角色却知之甚少。更进一步地,我们也很少追问那些围绕着耶路撒冷而展开的一系列神圣叙事又对帝国的世界想象、乃至帝国的治理本身起着怎样的作用。然而,倘若不去理解帝国的道德普遍主义叙事,我们便无法真正理解帝国主义的霸权机理,更无法在帝国的世界秩序与历史中实现真正的自我救赎。这种对帝国“世界观”的考察可能还可以帮助我们理解普通人对帝国、对帝国秩序的认知与想象。而这种想象则使得每一个人同帝国道德世界秩序产生了辩证联系。在中国革命历史中,这种辩证关系被表述为“认识世界”与“改造世界”的关系,这也体现了革命对塑造个体主观意志的特别强调。

重新回到1917年的那个时刻。帝国的文化机器不遗余力地向帝国的臣民们宣传“解放耶路撒冷”所带来的荣耀。这种荣耀感也充斥了帝国道德叙事的各个角落。在一则英国埃及远征军的征兵广告中,两个有说有笑,雄赳赳气昂昂的白人士兵走在一群列队欢迎他们的穆斯林面前。对普通人来说,最容易体现帝国存在感的治理行动是征兵。帝国的军队是帝国治理的保证。来自帝国四处的各色人种通过服役以及帝国对外战争,同帝国这个“想象的共同体”发生了最真切的联系。恰是这种极具东方主义与霸权色彩的视角,却直接向大英帝国各个角落的普通人们传递了这样一个故事:帝国就是世界,是历史本身。帝国所做的一切实际上是把文明世界带给其他那些还没有被这个故事照耀到的地方。这种具有浓厚福音主义(Evangelicalism)的叙事将殖民转化为了一种道德义务,是一种天赐的“文明化”全人类的历史义务。除此之外,征兵还将这种道德义务与个人得失联系在了一起。它告诉人们,加入到帝国的事业中还能满足个体的欲望。海报上的标语写道:参军,我们一起去看世界(Join the Army and see the world)。对于浪漫的年轻人,这无疑是一个有效的动员手段。在这个逻辑上,我们再看今天川普“让美国再次伟大”的口号,似乎也并未偏离这种帝国主义的叙事逻辑。

对所有学过国际关系史的人来说,19世纪以来的“世界秩序”遵循这样一个基辛格在《大外交》中所描述的历史脉络,即从维也纳体系(Congress of Vienna)到第一次世界大战之后的国际联盟,再到第二次世界大战后的联合国。在这条线索中,国际体系的形成仅仅与少数政治精英相关。这些人不仅仅负责制定了“大国”的秩序,也代表各个大国强权,制定了世界秩序。在这个叙事里,国际秩序与国内政治秩序的逻辑一样,是寡头的游戏。非但也普通人无关,也与小国无关。这一般被视为国际关系里的现实主义理论。

在欧洲思想体系当中大体有两类对“世界政府”的设想,一种来自康德,即世界政府由具有自由意志的理性个人组成。在此基础上,康德提出了ius cosmopoliticum,即“世界公民(Erdbürger)之法”的设想。康德认为,一个真正的世界政府必须体现的是每一个理性人的公共意志。它只能建立在一个超越了民族国家(supra-national)局限的公民社会基础上。另一种设想来自康德同时代的边沁。与康德不同,边沁将罗马法基础上的“万民法(ius gentium)”发展为了“国际法”(international law)。这也是英语世界中首次出现的对international一词的学术应用。再此之前,国际法的概念一直被等同于罗马法中的“万民法”,其在英语中的表述为Law of nations(诸国之法)。两者之间的核心差别在于,Law of Nations可以被视为是诸国之法的总和,而international law则表达了一个诸国均要遵循的公共法。从这个意义上来说,边沁实际上也回应了一个卢梭式的问题,即共同体中创造“公共意志”(General will)的问题。因此,我们可以说在这个层面上,边沁跟康德在实质上是有共通的,只是边沁完全不否认Nation的重要性。就在这个基础上,我们看到了Cosmopolitanism和Internationalism的一个最根本的差异,或者是在西方思想史当中的一个核心差异。

但是,仅仅关注帝国的法理叙事并不能让我们窥探到帝国的真正逻辑。毕竟作为一种政治现实的帝国及其秩序是建立在一系列帝国的政治实践基础之上的。因而作为一门独立研究门类的“帝国史”则为我们理解帝国普遍主义叙事逻辑的形成及其变迁提供了一个绝佳窗口。帝国史在英国形成于19世纪晚期。1880年,苏格兰商人唐纳德·麦克法兰(Sir Donald Horne Macfarlane)在大选中成功当选为议会议员。在他当年11月的一次公开演讲中,他提出了“不列颠治世”这一概念。在此之后不就,1881-1882年间,约翰·罗伯特·希里(John Robert Seeley)在剑桥开始了一系列讲座,最后1883年,这些讲座结集出版,题为《英格兰的扩张》。这本书一般便被作为英国帝国史的开山之作。希里在书中提了一个很简单的问题:为什么体量如此微小的英格兰可以统治世界?书中认为英帝国史就是人类全部的历史。希里强调,英帝国覆盖所有人类文明所及之地,并且至今为止,我们都看不到英帝国有任何衰落的迹象。

Seeley的讲座发表于英帝国如日中天的时代。对他说来,人类历史就是英帝国历史。至此我们便能理解为什么我们讲世界史要从英国史开始讲起,这实际上是基本的一个帝国史的脉络。帝国史的预设就是它是一个世界的整体历史,更是人类文明发展的必然方向。然而,这一“不列颠治世”仅仅持续了三十多年,便被一次世界大战彻底打破。即便是“解放耶路撒冷”这样的“光荣”时刻也无法拯救英国世界霸权的衰亡。但是,这一世界帝国的普遍主义话语却从未在西方消亡。在《英格兰的扩张》出版之后大约100年之后,同样的历史终结论与乐观主义再次出现。那便是福山为美国全球帝国的胜利写下的《历史的终结及最后之人》。

如果说第一次世界大战终结了“不列颠治世”的世界帝国幻想,那么第二次世界大战便标志着“美利坚治世”(Pax Americana)幻想的开始。1941年,美国的《生活》杂志上刊载了主编亨利·鲁斯(Henry Luce)写的一篇题为《美国世纪》(The American Century)的社论。此时的美国尚未正式参加第二次世界大战。鲁斯则希望通过此文在美国中上层民众心中推动支持参战的情绪。文中提出,孤立主义(isolationism)是二十世纪美国的敌人。作为一个传教士的儿子,带有强烈基督教福音主义信仰的鲁斯强调,孤立主义非但危害美国,甚至是一种“不美国”(unamerican)的精神。目前美国所处的时代召唤美国拥抱国际主义。同时,这种国际主义理想非常符合基督教精神。

在这一逻辑基础上,鲁斯提出,宣扬“孤立主义”的共和党已经丧失了它的道德基础(morality)。在当代政治论述中,道德很少被提及。但是,在鲁斯对美国世纪的赞颂中,道德再一次被提出,并与国际主义精神相联系。国际主义被视为一种国家的道德责任。鲁斯所提出的国际主义具有强烈的美国中心色彩。他将其成为“美国国际主义”(The American Internationalism)。这一似乎自相矛盾的命名恰恰体现了西方世界根深蒂固的世界观。美国世纪所体现的世界秩序延续了“罗马治世”(Pax Romana)与“不列颠治世”的帝国主义理想。美国也随之成为二十世纪天然的新霸主。建立“美利坚治世”相应也就成为美国的道德责任。这一整套帝国叙事成为了“美国国际主义”与“美国世纪”世界想象最根本的内核。

行文至此,我们可以尝试去理解在西方帝国主义视角下构想出的世界秩序及其历史逻辑。在西方中心视角下,人类文明的进步是一个经典的“白人的负担”(The White Man’s Burden)的故事。世界秩序的形成就是一个争霸的过程,在这个争霸过程当中,弱者始终只能处于被支配的地位,受现代化强者的恩惠,而被一同带入到人类文明历史进程的巅峰。贫穷与落后被视为一种疾病。正如19世纪末期欧洲描述土耳其为“西亚病夫”一样,20世纪初的中国也被称为“东亚病夫”。而摆脱这种“病夫”状态则只能向西方学习彻底改头换面。在这种逻辑的末端,我们可以发现世界秩序的强弱对比不会改变,变得只是不同国家占据强者位置的可能。换句话说,这种世界秩序想象的未来就像是鲁迅所描绘的“墙头变幻大王旗”。平等在这个图景中不占据任何位置。同样的逻辑,我们也可以在今天所谓的“修昔底德陷阱”这种提法中发现。这种变了形的“中国威胁论”似乎已经开始设想“中国治世”(Pax Sinica)下的世界图景。并且坚信美国霸权的衰弱就必然意味着一个中国霸权的兴起。而世界和平的可能仅仅存在于霸权者之间的共谋与妥协。然而,这种想象是否是一种极端局限的世界观的产物呢?

犹太复国主义中的民族主义与国际主义

最后,让我们再次回到1917年的巴勒斯坦。《贝尔福宣言》与之后不久的十月革命还为这块土地带来了另一个不大为现在研究者所讨论的影响。随着英国占领耶路撒冷,“帝国主义”开始对当地的犹太人、基督徒与穆斯林们产生了尤为直接的影响。这种影响甚至触及到了19世纪末随着欧洲殖民帝国的世界扩张与大陆帝国的竞争而开始的犹太复国主义运动。与当时的殖民世界帝国不同,犹太复国主义作为另一种帝国主义运动并不关心如何对阿拉伯人及巴勒斯坦地区进行经济与资源的剥削。这种犹太复国主义的帝国主义更专注于进行土地掠夺,并以此建立一个彻底排斥阿拉伯人的纯粹的犹太民族国家。由于这一特性,使得人们更容易将那种推崇狭隘民族沙文主义的右翼犹太复国主义视为这一思潮的全部。但是,犹太复国主义运动内部的左翼力量也不容忽视。这股思潮在犹太民族主义的基础上,又希望建立一个社会主义的“平等”犹太国家。但是,直至第三国际成立之前,这种犹太复国主义内部的左翼社会主义力量都未曾真正回应一个基本问题,即这种犹太国家内的平等是否适用于非犹太人。

在《贝尔福宣言》公布之后,左翼犹太复国主义力量发现,在西方各国的犹太群体,甚至包括大量的犹太工人群体都开始对英帝国主义产生了浓厚的好感,这则对左翼建设社会主义的政治目标造成了巨大威胁。换句话说,殖民帝国主义的政治活动迫使左翼犹太复古主义不得不去思考一个更为深刻的话题——在帝国主义全球秩序下建设一国之内的社会主义是否可能。这也就使得他们与后来的第三国际产生了重要的理论联系。随着第三国际的建立,左翼犹太复国主义者中的一部分不得不与犹太复国主义决裂,并最终形成了后来的巴勒斯坦共产党。很快,随着第三国际的成立,1919年的巴勒斯坦出现了两个工人政党。一个是坚持犹太复国主义思想的“劳工联盟”(Achdut Haavodah);另一派较弱的势力则组成了具有革命性的国际主义政党:“社会主义工人党(The Party of Socialist Workers)”。后者站在阶级立场上,不但反对英帝国主义,也反对犹太沙文主义。

然而,从狭隘民族主义出发的犹太工人运动始终在巴勒斯坦地区占据主流。这一方面是对欧洲反犹主义思潮的回应之外,另一方面也由于左翼社会主义工人运动的“国际主义”面向始终无法寻找到与民族独立运动的有效联系。在狭隘的犹太民族沙文主义影响下,甚至连“国际劳动节”这样具有世界阶级大联合性质的节日,都被巴勒斯坦地区的阿拉伯人甚至是阿拉伯劳工,视为是一个“犹太人的民族节日”。而这种沙文主义造成的民族对立,则反过来又被英帝国主义者利用,成为与阿拉伯人合作打击犹太工人运动的工具。

如何处理民族问题?如何理解民族主义与国际主义之间的辩证关系?让我们重新回到中国的历史现场。20世纪初期,中国便开始对弱小与被压迫民族产生了浓厚的文化与政治兴趣。在当时还有与这类弱小国家联合的文化诉求,以期反抗霸权者创造的不平等的世界秩序。在反霸权与寻求平等的目标上,中国革命与世界革命发生了第一层关联。另外,中国所遭受的压迫同时又是一种不平等的世界秩序的产物,因此中国的发压迫革命便也同整体的反抗世界不平等秩序联系在了一起。从这个逻辑上,我们才能理解为什么1925年孙中山的葬礼上,会将“世界大同”与“天下为公”理想写在葬礼牌坊上。在费约翰的《唤醒中国》中,孙中山葬礼仅仅被解释为民族主义的重要时刻。但是,在这其中的国际主义认同内涵,以及表达出的新中国与新世界理想的辩证关系也是理解中国革命及其历史意义的重要部分。

同样,在新民主主义革命的历史进程中,中国革命是世界革命的一部分这一叙事也回应了民族主义与国际主义辩证关系这一重要命题。从实践层面,中国既要进行一场首先要寻求民族独立的革命,同时又胸怀改造世界、解放人类的国际主义追求。从精神上,中国革命历史现场中诞生出来的世界观,完全不同于帝国主义从消费主义的角度连接世界的态度。这种被称为“国际主义”(internationalism)的世界观为我们创造了一个共同受难,共同反抗,共同创造未来的“人类命运共同体”的叙事。而也正是在这个基础上,强调现代化与政治独立的民族国家叙事才能与寻求国际秩序平等的国际主义叙事相连接。在国家层面上追寻个人平等与国际层面追寻的国家间的平等构成了一个有机的辩证关系。

今天无论是从西方右翼民族主义政治的再次兴起,还是从伊斯兰国(ISIS)的政治宣传里,我们都能看到一个19世纪的幽灵。这个幽灵将20世纪革命进程中建立起的世界主义理想打碎,并将19世纪那种狭隘的自我中心主义请出坟墓,并让它戴上了族裔民族主义与宗教极端主义的面纱。它用反帝、反殖民的语言伪装自己那种虚假的身份政治,带给世界一种毫无止境的碎片化前景。在这个世纪里,“人民”从碌碌的乌合之众,成长为历史与政治的主题,又慢慢衰落为毫无面目,庸庸等待救世主的99%。这个人民主体意识兴衰的历史与这个世界的重大政治时刻并驾齐驱。

旧世界行将逝去,新世界正在到来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司