- +1

史金波︱万里同行 调研西夏——怀念白滨先生

白滨教授于今年6月2日因病逝世。3日凌晨其夫人来电话告诉我这个不幸的消息,我当即表示沉痛哀悼,并请家属节哀,询问了后事安排。放下电话后我即向西夏研究微信群和中国社会科学院民族所离退休老干部群发了白滨先生去世的消息,学界同仁一片怀念哀悼之情,令人唏嘘感动。

白滨先生一生从事包括西夏研究在内的民族研究,勤勉认真,不懈调研,踏实写作,孜孜矻矻,成就斐然,做出了卓越贡献。

我与白滨先生相识、相知60年,多次联袂长途出差调查,足迹遍及西夏故地,远及俄罗斯,同时共同研究,合作出版著作5种,发表文章近20篇。我们合作时间之久,调研范围之广、行程之长、联合发表成果之多,在学术界可能不多见。回想起我们密切合作的情谊,心潮澎湃,难以忘怀!

1962年,我考取了中国科学院民族研究所王静如先生的西夏文研究生。当时王先生恢复西夏研究不久,随后所里将王先生挑选的本所历史室的白滨和语言室的应琳配备给他做助手,显示出所里对西夏研究的重视。当时王先生身体不好,基本不上班,白滨在王先生办公室工作,负责抄录苏联西夏学家聂历山教授出版的《西夏语文学》中的资料。我与白滨同门同业,自然来往较多。当时我每星期到王先生家听课一次,此外就是抄录学习《番汉合时掌中珠》,有时和白滨一起帮助王先生干些借书、起草来往信件等杂事。王先生血压较高,听说吃山药可治高血压。我和白滨便在王先生楼下的空地上深挖土地,种上山药。

白滨毕业于中央民族学院(今中央民族大学)历史系。他们班一是调干多,很多学生从工作岗位调来学习,年岁较大,而白滨是从中学考入的,基础比较扎实。二是到民族地区调研多,当时正值全国民族大调查,中央民族学院的师生很多参加了民族调查,白滨先后参加了福建畲族和西藏藏族的两次调查。三是名家授课多,当时历史系本身就有一批著名史学家,又从北京大学等学校聘请一些知名教授来授课,更显名师荟萃。白滨在中央民族学院学习和调研的积累,为他的研究工作打下了良好基础。

我和白滨白天同在2号楼办公,晚上都住在6号楼单身集体宿舍,关系密切。然而最密切的关系还是朝夕相处的出差调查。

一 敦煌之行 描绘西夏

王静如先生与时任敦煌文物研究所所长的常书鸿先生在法国留学时即认识。1964年常先生与王先生交换意见,莫高窟和榆林窟有不少西夏文题记,大家都不认识,两窟群中有多少西夏洞窟也不清楚。两位先生协商由敦煌文物研究所和民族研究所共同组成敦煌西夏资料工作组,对敦煌莫高窟、安西榆林窟等处的西夏洞窟时代、分期、壁画艺术、文字题记等作专题考察。此计划得到民族研究所领导批准,成立了由两位先生领导、组织的调查工作组。白滨和我都随王先生参加调查组。临行前民族所副所长、党委书记王利宾同志找我和白滨谈话,做了具体指示。我和白滨于当年8月27日先期乘火车到兰州打前站,安排有关具体事宜,为王先生到来做好准备。经过两天两夜的行程,我们到达兰州火车站后,便去宾馆住宿。后来才知道,原来常先生带小车亲自到车站接我们两个小人物,因互不认识而错过,这使我们二人感动异常。王先生乘飞机到兰州后,与常先生和管辖敦煌文物研究所的甘肃省文化局领导谈判合作调研事宜,白滨和我联系有关部门,参加会谈,做好记录,会后在王先生授意下修改协议草稿。白滨还负责出差经费、行程等事宜,工作认真细致。期间常先生邀请王先生到他家中做客,白滨和我有幸随王先生参加。

当时从兰州到敦煌莫高窟要先乘坐火车到达柳园站。王先生、白滨、我和甘肃博物馆的陈炳应一行乘火车从兰州北站出发,次日到达柳园站。从柳园到莫高窟还有约300里。常书鸿先生事先安排好,恰巧他带车送考察完莫高窟的智利专家到柳园,返程接我们到敦煌莫高窟。两位老专家都已60多岁,和我们一起在土路上颠簸。特别是常先生往返劳累,不辞辛苦,令人钦佩。

那时敦煌莫高窟虽经常先生等专家的经营维护,有很大改善,但限于当时条件仍显一片荒凉,基本上没有游客。当时文物研究所有二三十位工作人员,生活、工作条件很艰苦,洞窟外的护栏尚未完全修好,每天爬上爬下,很不方便,有的地方很危险。在我们工作期间,东北鲁迅美术学院考察敦煌泥塑的李仁章老师,从临时搭建的脚手架上摔下来。当时正好我也从洞窟下来,见他摔下,便赶紧喊人抢救。他被送往敦煌县医院,抢救无效死亡,令人悲痛惋惜。后在莫高窟为他开了追悼会,其学院副院长徐灵先生赶来参加。

1964年在敦煌西千佛洞考察,左二常书鸿,右二王静如,中间为徐灵,左一白滨,右一史金波

在莫高窟,喝水是一大困难。莫高窟下流淌着的党河水碱性很大,一杯开水倒在地上,晒干后现出一层白碱。这种水口感苦涩,喝了会泻肚,要经过较长一段时间适应后,才会停止腹泻。当时为照顾王先生,给他饮用的是从敦煌城里拉来的“净水”,而白滨和我则只能喝河里的碱水。这样我们在敦煌工作期间,经常处于拉肚子的痛苦境地。

我们工作组还请当时已有名气的石窟寺研究专家、北京大学宿白先生作顾问,敦煌所党支部书记、常所长夫人李承仙任秘书长。文物研究所有万庚育、刘玉权、李侦伯(摄影师)等参加。当时工作组分为两组,一是在王先生领导下,由我和陈炳应抄录各洞窟的西夏文题记并进行翻译。一是在李承仙组织下,文物研究所的万庚育、刘玉权和白滨,考察相关洞窟的壁画流变和风格。宿白先生来到莫高窟后,具体指导西夏洞窟艺术考察,结合题记做出时代排年。白滨过去没有接触过洞窟艺术,但他跟随宿白先生等专家认真考察洞窟,聆听他们的分析和讲解,认真记录考察各洞窟的情况。他既有文字记录,又有图像的描摹,先后对莫高窟、榆林窟以及西千佛洞记录了数百张卡片。我见他写画的卡片中有洞窟壁画布局,有各种装饰图案,有不同类型的花边,如卷草纹、忍冬纹、几何纹等,摹图越来越有模有样,颇有几分专业色彩。白滨心灵手巧,对新知识有学习兴趣,他所记资料对洞窟排年很有参考价值。

榆林窟是莫高窟的姊妹窟,其中也有西夏洞窟。我们在考察后期按计划到榆林窟工作。9月30日我们一行13人去榆林窟,乘坐文物研究所的大卡车,王先生坐在驾驶室中,其他人都挤坐在卡车车厢里。当天早晨启程,车子行驶在没有人迹的戈壁滩上,眼望天际,辽阔空疏。车后扬起长长的车尘,若一停车,扬尘倒灌,弄得车上人都灰头土脸。途中还看到海市蜃楼,远看天边有楼宇城市,树木森林,忽隐忽现,漂移不定,非常神奇。莫高窟到榆林窟途经安西县(今甘肃省瓜州县),在那里购买了些米面、蔬菜和一只屠宰好的羊。从安西县到榆林窟基本是无路可走,汽车按方向在荒原和山间行进,颠簸异常,行进很慢。到达榆林窟时天已是晚上9时许。300里的路程走了整整一天。这里无房,我们集体住在看守榆林窟的道士居住的山洞中。白滨和我忙着从车上向洞窟搬运物品、器材等,并搀扶照顾王先生,给他和宿白先生架好行军床。第二天早晨始见到榆林窟全景,榆林河流贯山谷,两侧山崖上各有不少洞窟。我们用实地考察洞窟来庆祝15周年国庆。白滨和我搀扶王先生考察比较容易行走的洞窟。在榆林窟的几天时间,白滨和我还是按照原来承担的任务分头工作,我们两人攀爬能力较强,几乎考察了这里的所有洞窟,与西夏相关的洞窟是重点。这里有成系列的西夏供养人,其旁边有西夏文汉文对照题款,还有大面积西夏文题款,都引起我们极大的兴趣。在这里我们收获满满。

1964年 考察榆林窟 后排左三王静如先生、左四宿白先生,左二李承仙先生、右一李贞伯先生,右三白滨,左一史金波,前排中为刘玉权,左一为陈炳应

在敦煌工作期间,近3个月几乎与外界隔离,过着单调的面壁生活,头发都留得很长。游览敦煌附近的月牙泉算是我们的一次业余活动。一个星期天早晨,白滨、刘玉权、陈炳应和我,搭乘研究所去敦煌城里拉东西的卡车,来到距莫高窟40里的敦煌县城,下车后徒步行约10里路。这里几乎无路,我们过农田,踏沙碛,后登上一高高的沙岗,向下瞭望,惊喜异常,看到了形似一弯新月的月牙泉。月牙泉处于鸣沙山环抱之中,历久而不被掩埋,成为奇观。我们几个人从高高的沙梁上坐着溜下,像小孩子一样开心。我们在沙山下的月牙泉周围欣赏了美丽的风光,参观了寺庙建筑,乘兴而归。

敦煌有壁画的洞窟近500个,其中保存着一千多年间各个历史时代的绘画、雕塑艺术珍品,是享誉世界的艺术宝库。我们在那里工作期间,手里拿着大串的开洞窟门的钥匙,徜徉在艺术的殿堂中,每天都在领略千年艺术的风采,感到心灵的享受和求知的满足。

1964年在莫高窟白滨、史金波一起考察洞窟

11月结束了调查,宿白先生在回京前,根据对大量相关洞窟的认真考察,结合西夏文题记翻译初稿,系统分析总结莫高窟、榆林窟西夏洞窟的大致范围、分期设想和各期的特点,常先生和王先生也做了重要讲话和工作总结。工作组初步得出结论:两窟群共有80多个西夏洞窟。这便大大改变了过去对敦煌洞窟布局的认识。这些新的认识为敦煌学研究做出了重大贡献,也使西夏学增加了重要内容,开创了西夏艺术研究,拓宽了西夏佛教研究,加深了对西夏社会的认识。

我们回京后,白滨和我按计划分头做艺术资料和题记的整理翻译工作。但1965年夏白滨和我都被派往内蒙古参加“四清”,一年后返京,接着是长达十年的“文革”。西夏洞窟考察项目被迫中断。

“文革”结束后,两单位参与西夏洞窟调查的业务人员,分别发表相关论文,如王静如先生的《敦煌莫高窟和安西榆林窟中的西夏壁画》,万庚育的《莫高窟、榆林窟的西夏艺术》,刘玉权的《西夏时期的瓜、沙二州》,白滨与我合作的《莫高窟榆林窟西夏资料概述》、《莫高窟、榆林窟西夏文题记研究》等。尽管莫高窟、榆林窟西夏洞窟的调查研究没有形成一个完整的成果,但上述论文也已给西夏洞窟研究打下了一个基础。

二 西北之旅 周游西夏

在“文革”期间,我们所在的“学部”(中国社会科学院前身)是运动的重灾区,老干部、老专家遭受批斗,群众分成两派,相互斗来斗去。白滨也因莫须有罪名被另一群众组织长期关押,受尽折磨,并殃及家属。后来白滨几次向我谈及此事,心情激动难平。1970-1972年我们都被下放到河南信阳“五七干校”劳动。

“文革”结束前夕的1975年,“学部”在“大联合”的形势下恢复业务工作。西夏研究也被列入研究计划。

1975年我们听到我所一位调到保定工作的同事说,保定市莲池公园发现有西夏文石碑。我和白滨向所里申请后,到保定调查。我们在保定市莲池公园看到确有两件套六面石幢,每件有幢座、幢身和幢盖三部分,幢身刻有西夏文和汉文,分散凌乱地躺卧在地上。我二人合作拓制拓片。1964年我们自敦煌返京路过西安时,参观西安碑林博物馆,认真观摩了拓碑师傅的工作流程,还询问了有关细节,此次有了试验用武之地。我们事先准备了宣纸、墨汁、刷子、拓包、中药白芨等。用拓包捶拓时,多是白滨操作,他细致耐心,一丝不苟,拓片质量良好。

拓完拓片,我们又到出土石幢的保定市郊区韩庄调查,查看出土石幢的遗址台地(原寺庙遗址),又到村内与老乡座谈,了解原来此处的家族、寺庙以及石幢出土的情况等。我们还到保定市图书馆查阅了《保定府志》《清苑县志》等。这次调查既收集了有关西夏后裔的重要资料,又是我们外出调查的一次练兵。

1976年是中国的多事之秋。1月周总理去世,不久开始了“反击右倾翻案风”。我和白滨早有考察西夏故地的设想,此时乘机外出调查,打算遍走西夏主要地区。在得到所里批准后,我们开始了西夏故地之旅。白滨和我都是出身农村,能吃苦耐劳,体力也好,又有搭档出差的经历,配合默契,期间也遇到了很多困难。

我们从北京出发,火车、汽车加徒步,虽经路途奔波之累,但一路收获颇丰。首先我们路经山西太原,发现了西夏钱币。进入陕西,在西安经过一番周折,在陕西省碑林博物馆找到了西夏传递皇帝命令的御用“敕燃马牌”,类似鎏金文字符牌,除此外仅历史博物馆存藏一副。在西安市文物管理处发现了西夏皇帝御制的西夏文泥金写经等珍贵文物。说起来,还有一段小插曲。我们持介绍信来到文管处,就吃了闭门羹。接待者说单位人都下去帮老乡收麦子,无人接待。我和白滨便对接待者说:我们两人去帮你们收一天麦子,过后你们腾出一人接待我们一天。可能我们的执着和志诚感动了接待者。第二天我们便如愿以偿地被接待了。在他们的一个临时库房中有一个箱子,无序地放着一些纸页。我们一一打开查看,竟多是西夏文文献,其中包括上述泥金写经,十分罕见。后来白滨和我与文管处合作撰写了有关研介论文。

我们从铜川入陕北,自延安再向北进入西夏故地,一个县一个县地考察。县城之间多有长途公交车,而在县城之下的农村则往往没有公共交通,只能步行。在米脂县,我们访问了西夏第一代皇帝元昊的祖父李继迁的出生地——李继迁寨,考察了据说是李继迁用过的窑洞,访问了老乡。这里也是明末农民起义领袖李自成的家乡。在靖边县,我们踏察了北上的党项族第一个政治中心——夏州遗址统万城,俗称白城子。史载其城墙系5世纪初建立大夏国的鲜卑族首领赫连勃勃以糯米汁夯土筑成,劲弩不入。现在的城墙等建筑遗存仍呈白色,坚如水泥铸成。原来学术界都以为此城址在横山县,我们实地考察后得知确切地址在两县交界的靖边县一侧。在横山县,我们观摩了小小的博物馆,里面竟有不少西夏文物。

1976年与白滨考察统万城遗址

我们从定边县过盐池,进入宁夏。那里的西夏遗迹更多:银川市是西夏首府兴庆府,市内存有西夏早期建筑后经重修的承天寺塔;西郊有规模宏大的西夏陵园,星罗棋布地矗立很多陵墓遗存;贺兰山下有拜寺口双塔,形影相吊;黄河青铜峡岸边有一百零八塔,承三角形塔阵;北部有出土很多文物的省嵬城遗址,轮廓清晰。

我们再从宁夏进入甘肃河西走廊,这里也是西夏重要的一翼。在兰州,我们参观了富藏西夏文物的省博物馆,在那里见到了同行熟人老朋友陈炳应,并得到博物馆允许,拍摄了原天梯山石窟和武威小西沟岘出土的西夏文献文物。白滨和我一起拍照西夏文物。当时使用的是装胶卷的老相机,每拍一件文献次都要调整光圈、速度和距离,工作繁琐而紧张,我俩娴熟配合,紧张有序。

此后我们到武威,参观了地区博物馆和县博物馆,考察了著名的《重修凉州感通塔碑》,并进山考察前不久出土了很多西夏文物文献的小西沟岘山洞。小西沟岘当时属张义公社。从武威到张义通长途车。白滨和我早晨乘车从武威出发,近3个小时到达张义,下车后步行到生产队,出示介绍信并说明来意,请他们派人帮我们引路。一位老乡带我们进山,走了一段山路后,老乡指着一处离山脚七八丈高的山崖上一个狭窄的山洞告诉我们,这便是出土西夏文物的山洞。我们费力用四肢攀登山崖,进洞后看到里面空空如也。原来附近老乡们在山洞中挖找中药五灵脂(蝙蝠粪),发现了很多写有不认识字(西夏文)的纸张,认为是天书,烧掉能免灾,于是老乡们将得到的这些纸张多烧掉了。当文物考古部门知道此事后,便对此山洞做了清理发掘,又发现了一批文物,同时也从老乡手中收回了部分文物。遥想当年西夏时期,有僧人在这偏僻的山洞中读经修行,不禁对西夏的佛教和社会有了一层新的理解。

1976年与白滨一起考察的甘肃武威小西沟岘山洞

考察完成后,白滨和我又步行赶到张义,到长途车停车的站牌下,才知今天最后一班回武威的长途车早已过去,要回武威需等明天。当时农村没有旅店,无法住宿,我和白滨行程安排很紧,想当天返回武威。我们见路边有候车人打招呼拦路过的汽车。我们也照样见汽车经过便伸手示意,想拦车搭乘。功夫不负有心人。有一辆拉煤的军用卡车在我们的示意下停下来,我们向在驾驶室的两位解放军拿出介绍信,说明身份,希望搭车回武威。两位解放军答应了我们。我们二人高兴地爬上后面装满煤末的车厢,煤上面有一备用的汽车轮胎,正好可坐在上面。一路上卡车行驶很快,让我们领略了传说中解放军开车快的风采。车上的煤灰不断刮到我们脸上、手上,后来你看看我,我看看你,都成了大黑脸,相视而笑。车快加上路况不好,颠簸十分厉害,我和白滨两人不时被颠起来,只好用手拉住上面用来支撑车棚用的铁条,以保持平衡。有一次被颠起来,白滨落下时没有坐到橡胶车胎上,而是落在了车胎中间的铁轮上,尾椎骨被撞击受伤,疼痛不已。我们怕两人的尊容进城吓着旁人,便商议提前在城边下车,借用一个修建工地的水管冲洗了脸和手,方步行进城回旅馆。到旅馆首先想洗澡,二人脱衣服一看,两人的整个胳膊、大腿全糊满了黑黑的煤面。白滨受伤,行走不便,但他仍咬牙坚持,不改变行程,其忘我的工作精神实堪嘉叹。

在张掖,我们瞻仰了西夏始建的西北地区最大的卧佛,并反复探寻找到了藏于张掖图书馆的汉文和藏文合璧的《黑水建桥碑》。原传说此碑一面汉文,一面西夏文。我们见到实物得知原来传闻有误。我们在狭窄的图书馆书库中测量记录此碑,并拓制了拓片。后来著名藏学家王尧先生借走我们的拓片撰写了考证文章。后来出版的《西夏文物》和《中国藏西夏文献》中所用图版皆为我们拓本。

此后到酒泉考察。一天下午我们参观群众文艺室的文物展览后,在篮球场旁边看到有两块供人们看球赛时垫脚用大石条。职业的习惯引起我们的关注,我们拂去石条表面的泥土,看到上面有文字,再仔细清理查看,发现竟是一面汉文、一面为回鹘文的碑刻,发现其中有“唐兀氏”三字。元代称西夏党项族后裔为唐兀氏,我们便认定这是一方有重要学术价值的碑刻。第二天我们用一天的时间拓制了拓片。原来此碑立于元末,名为《大元肃州路也可达鲁花赤世袭之碑》,记述了元代肃州(今甘肃酒泉市)地区由西夏后裔世袭军政长官之事。此碑明代被一分为二,做了酒泉东城门两侧的柱石,后来城门拆毁,这两方做石柱的石条被放弃到这里的操场,无人问津。我们当时建议有关部门尽快将此碑刻妥善保存。该碑现存酒泉市肃州区博物馆。

1976年在酒泉与同事白滨拓制《大元肃州路也可达鲁花赤世袭之碑》

此后我们考察了向往已久的西夏黑水城遗址,这里曾出土过震惊学坛的大批西夏文献、文物。当时黑水城所在的额济纳旗属甘肃省,因系边疆地区,需在酒泉办理护照。我们乘长途汽车从酒泉到额济纳旗首府达赖库布镇,穿过茫茫戈壁,整整行驶了一天。长途车每星期一次,因此我们至少要在这里待一周。从达赖库布到黑水城尽管直线距离不长,但两地之间并没有真正的路,汽车要绕行于红柳沙包之间行进,不熟悉地形的驾驶员很容易迷失方向。据说如果迷路很难走出荒漠。虽然我们有多次去过黑水城的人做向导,又有经验丰富的驾驶员,当地人还是建议我们多带几天干粮和饮水,以免万一迷路时可以多坚持几天。经过几个小时行驶,当向导告诉我们就要到黑水城的时候,首先映入我们眼帘的是黑水城西北角的宝瓶式白塔。我们忘记了疲劳,不顾日晒和风沙,抓紧时间工作,忙不迭地在城内外考察、拍照。当我们离开这个令人陶醉的古城时,更加挂记着从这里出土藏于圣彼得堡的大宗文献和文物。

此次考察,我们还向西北进入哈密,从西南走到西宁,踏查了西夏的极边。一路上我们还与相关部门和专家做学术交流,如在宁夏银川走访事先联系好的宁夏博物馆,与当时该馆负责人白玉和与李范文同志商讨双方合作共同编写《西夏文字典》事。在银川拜访了罗雪樵先生,拍摄了他收藏西夏文文献。在兰州我们又一起拜访了常书鸿先生。常先生已经从“文革”的摧残中有所恢复,精神尚好。常先生还将其珍藏的一枚西夏文首领印取出供我们拍照。我们祝福74岁的常先生健康长寿后,依依不舍地离开了常府。

我们除了在西夏遗址、博物馆、文管所、图书馆考察文物和查阅资料外,还经常出入各地的废品收购站翻找废品,搜集、拣拾有关文物。在“文革”中“破四旧”的氛围下,那时常能在废品中见到文物精品。我们在宁夏的一个废品收购站中发现了一件精美的唐代铜镜,后交给了博物馆,被视为精品。我们偶尔也能从废铜烂铁堆里拣出几枚西夏钱币。有时半天扒几麻袋碎铜器,手指都磨出血来。

这次考察历时近4个月,搜集到很多有关西夏的资料,踏查了西夏的山川地理,增加了对西夏的感性认识,眼界大开。我们为得到这样多有形无形的资料而异常兴奋,为近距离触摸西夏而感到充实。这也可能是西夏研究者第一次比较全面的考察西夏故地。

20年以后我和白滨又做了一次西夏之旅。1996年8月在银川召开中国民族史学会的学术研讨会。会后我和白滨又开始对宁夏、甘肃的一些西夏故地进行考察,一是对上次考察未到过的西夏重要遗址做补充考察,二是对近年新发现的西夏遗址或出土文物进行调查。当年白滨已经60岁,我比他小3岁,二人仍能精神抖擞地一起出差做多点连续考察。这次考察条件要好得多,时有车接车送,路况也大有好转。

我们首先到银川附近的贺兰县参观宏佛塔,然后到同心县考察西夏的康济寺塔,后又到固原、海源,考察须弥山、平夏城、西安州、天都山等。从海原去兰州,在那里参观了博物馆,会回见了陈炳应、杨建新、李蔚等老朋友。然后想再走河西走廊,去考察一些原来没有到过的地方,最后再访敦煌,去看那里北区石窟新出土的西夏文物。这时突然接到敦煌研究院彭金章教授的电话,因接待时间变化,希望我们立即前去敦煌。我和白滨只好改变行程。我们乘坐从兰州到敦煌的飞机,晚上下飞机后,见到彭金章先生来接,他说樊锦诗也坐这班飞机。不一会樊锦诗也下了飞机。原来我们和老熟人樊锦诗同乘一班飞机到敦煌。

1996年在敦煌与樊锦诗、彭金章、白滨先生

第二天彭金章教授给我们送来莫高窟北区出土的西夏文文献的原件。我查看后我大致说明了内容和价值,这是西夏文献文物的又一重要收获。我和白滨在敦煌研究院考古所年轻专家沙武田的陪同下,又参观了一些需再次审视的洞窟。在我们回来的路上接到通知,说沙尘暴就要来了,已经到了敦煌城。我们望着晴朗的天空,未见异常。过一会向敦煌城方向望去,那里已一片乌黑,不久沙尘乘着狂风像一堵黑色的高墙一样竖直地迅速压过来,我们大吃一惊,快速跑步,沙尘暴早已铺天盖地袭来,我们也带着沙尘跑回了驻地。这大概是我们唯一一次经历这样狂烈的沙尘暴。

我们这次又参观了久违的榆林窟,这次仅用了两三个小时就到了榆林窟。看到那里有多位工作人员,有住房,条件不错。20年来中国的文物考古事业进展很大,莫高窟和榆林窟都得到了很好的保护。我和白滨都感到很欣慰。

这期间,我和白滨还专门到莫高窟对面的山下,瞻仰敦煌守护神常书鸿先生的墓地。黑色大理石上雕刻的“常书鸿同志之墓”七个大字,墓碑上右侧刻写两行字“中国共产党党员 著名艺术家 敦煌研究院名誉院长 敦煌学专家”。回想起我们与常先生在兰州、敦煌多次见面,聆听先生教诲,感触良多。我们在墓前肃然起敬,敬礼默哀,深切缅怀。

此后,我们二人又一路回走,先到张掖、山丹,参观山丹博物馆(艾黎图书陈列馆),见到八思巴字印和西夏文牌。再到永昌,考察与西夏有密切关系的圣容寺和包括西夏文在内的六体文字石刻。在武威我们考察了出土了很多重要西夏文物的缠山乡亥母洞和凉州感通塔碑原址大云寺。返回兰州后,我们又去夏河,考察拉卜楞寺。我们回到兰州又到敦煌研究院老专家的住地看望了久违的史苇湘先生,李贞伯、万庚育夫妇和郑汝中先生等。

这次补充考察,又使我们二人又度过了一个月朝夕相处的日子,搜集了很多新资料,增长了很多学问,还一起会见很多老朋友,非常开心。

三 远赴俄国 回收遗珍

近代以来,西夏故地不断出土西夏遗物,其中数量最多、影响最大的还属1908年、1909年俄国探险队在黑水城遗址发掘出的大批西夏文献文物。俄国探险队将这些文物文献席卷而走,藏于圣彼得堡。文献藏于俄罗斯科学院东方文献研究所,其他文物则藏于艾尔米塔什博物馆。文献中仅西夏文文献就有八千多编号,此外还有很多汉文、藏文及其他民族文字文献,内容非常丰富,价值极为珍贵。

1987年我和李范文先生同去苏联作短期访问,这是中国西夏研究者第一次寻访流失海外的黑水城文献。我们在圣彼得堡东方学研究所查阅西夏文献,时间短暂,所能见到的文献九牛一毛。将这些重要文献公之于世,让全世界的专家们足不出户,就能直接查阅、研究、利用这些文献,是我们的最大心愿。

中国社会科学院院长胡绳、副院长汝信等对藏于俄国的敦煌和黑水城文献十分重视,他们希望这些文献能在中国出版。1991年3月中国社会科学院科研局召开民族所、历史所、语言所、文学所相关人员开会,研究将苏联所藏敦煌、黑水城文献出版问题。我们两人商量后,由白滨参会。会上拟组团前往俄罗斯协商,后此事因苏联政局变化而未果。此前我们已知俄藏敦煌文献由上海古籍出版社与俄方合作出版。

1992年院外事局转达院领导意见,委托我与俄罗斯圣彼得堡东方学研究所联系,争取与他们合作,共同出版俄藏黑水城出土文献。我给熟识的俄方西夏学专家、圣彼得堡东方学研究所副所长克恰诺夫教授写了长信,得到该所所长彼得罗斯扬和克恰诺夫教授二人的联名正式答复,同意与我所合作,共同整理、出版藏于该所的黑水城出土的全部文献。

几经联系后,1993年春,我们邀请克恰诺夫作为俄方代表访华谈判合作事宜。中方参与谈判的有外事局的两位负责人,我和白滨代表民族所,上海古籍出版社的副主编李国章、副社长李伟国代表出版社参加谈判。谈判顺利达成协议。后两国三方负责人先后签字。

根据协议,1993年中方组团赴俄进行整理、注录和拍摄工作,民族所由我和白滨、聂鸿音参加,出版社由编辑蒋维崧、摄影师严克勤参加,此外院外事局的杨建国同志参加前期接洽工作。我们根据业务专长做了分工,白滨和蒋维崧负责汉文文献的整理登录,我和聂鸿音负责西夏文文献的登录,严克勤负责拍照。我们对文献认真阅览、审读,并详细登录。登录卡片上列有包括题目、内容、装帧、版本、形制、字体、特点在内的40余个项目。我们为了早日完成任务,每日早出晚归,延长两小时工作时间。白滨在俄国工作期间,认真查阅文献,仔细核对文献名称,细心量尺寸,清点页数、行数和字数,悉心登录卡片,一丝不苟。至今看到登录的大量卡片中,以白滨所记最为清晰。

我们到圣彼得堡后,生活遇到很大困难。住在当地科学院宾馆,不仅住宿费昂贵,还没有伙食。开始我们四五个人吃饭东一顿西一顿的凑合,缺少蔬菜。有时想买点菜自己用电器“热得快”煮点汤,竟先后烧坏了几个“热得快”。后来在俄国专家的帮助下,我们和出版社的同事分别租住了两家民房,自己做饭,虽然麻烦些,但可以吃到习惯的饭菜,觉得生活大为改善。我们每天下班后,在沿街的商店中选购肉类、鸡蛋、黄油、面包、大米、面粉等,又在“自由市场”买土豆和蔬菜。回到公寓后,尽管有整天工作和下班后沿街购物的疲劳,但我们仍兴致勃勃地一起做饭,尽展厨艺。

白滨是做饭的主力,厨艺甚佳,尤善面食。晚上一边吃着自己做的饭,一边聊天休息,甚是惬意。吃完饭往往都过九点了。我们还多次在所住公寓设宴招待俄罗斯同行专家。有时客人、主人达八九个人,要包几百个饺子,还要有酒菜、肉食等。白滨每次都不辞辛苦,不惜力气。为节省时间,我们早晨上班时自带中午干粮,无非是面包、黄油、煮鸡蛋,没有蔬菜。二三十分钟吃完午饭,喝茶后继续干活,不敢耽搁。

我们到圣彼得堡整理登录、拍摄文献共4次,每次我都参加。1994年第2次和白滨同往,1997年第3次和2000年第4次是我和聂鸿音同行。因第一次已将汉文部分整理拍摄完毕,此后都是整理西夏文文献。白滨虽主要熟悉汉文文献,但他整理起西夏文文献也非常认真。他的西夏文书写得清楚整齐,有不清楚时提出询问,工作一丝不苟。文献中有的布面或绢面内的衬纸系由多层纸粘贴成厚纸板做成。这些衬纸有不少是当时废弃的社会文书,学术价值很高。有的衬纸因年久脱胶松散。我们见到便轻轻掀开一层层衬纸,仔细登录。白滨分工整理经折装西夏文《大方广佛华严经》,该经80卷,多有封面。经白滨精心整理,发现了很多珍贵的西夏文和汉文文献残页,增添了不少有价值的资料。

1994年白滨在俄罗斯整理文献时抄录的部分卡片

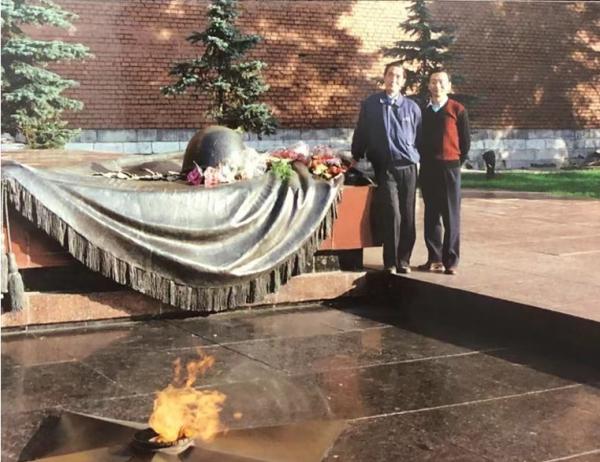

那年我们二人完成任务,取道莫斯科回国。到莫斯科当天晚上与一位中国留学生聊天,他谈到出门要注意安全,街上有一些年轻的吉普赛人专门拦路抢劫,主要针对中国人,还给我们描述了那些吉普赛人的形象。在办理回国手续之余,我和白滨于9月24日去参观红场等地。我们在大街便道上行走时,忽然看到一群男女年轻人向我们走来。我们一看,这不是前天说起的吉普赛人吗。这些人呈半圆形向我们包围过来,另一面是汽车飞驰的公路。白滨见势不妙,极快地向公路对面跑过去。我反应过来后那群人已经离我很近,其中一个人已向我伸出手来。我也学着白滨不顾汽车飞驰的危险,一面打着手势,一面向公路对面飞奔。在汽车减速停车的声响中我也安全地跑到了公路对面。两人一边跑,一边回头看。那帮吉普赛人无奈地看着我们逃脱,可能心里在说:这两个不要命的中国人!我们惊魂甫定后,依然按计划游览红场,瞻仰克里姆林宫旁边的烈士纪念碑。后来我们谈及这次有惊无险的经历,仍心有余悸。

1994年9月24日在莫斯科烈士纪念碑前

四 合作研究 再现西夏

我和白滨长期合作,文史搭配,主攻西夏,旁及民族史和民族古文字,既一起调查,又合作研究,合著出版了多种著作,共同撰著了不少论文。

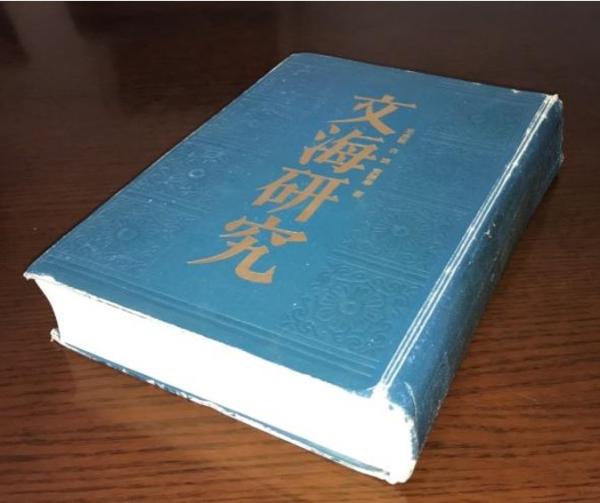

1、《文海研究》

“文革”末期,我在中国科学院图书馆看到苏联出版的《文海》上册,书中有西夏文刻本《文海》的全部影印件。《文海》是一部兼有《说文解字》和《广韵》特点的西夏文韵书。认识到这部书对于释读西夏文的巨大科学价值,我开始了艰难的翻译工作。经过几年的努力,我才将这部共有110页、3000多条目的文献初步译完。

后来白滨、黄振华陆续参加此项工作。黄振华和我一起校勘译文。为便于对照校勘字形和字义,我们做了全书索引。首先将每页10条共300多页的译稿复制30份,然后按条裁剪,做成数万张卡片。我们3人将卡片分头按西夏文部首、字形整理排列,再汇总统排。有时还请家属帮助做简单而费时的排号工作。经过我们长时间的编排,形成了一个可按部首和笔画查找的《文海》卡片库。同一个西夏字在《文海》中出现过多少次,都能检索出来,这样不仅能通过一个字的多次出现订正西夏字的字形,更能查找到5千个西夏字字义,大大提高了西夏文的释读水平。

《文海》译文卡片柜

《文海》译文卡片

当时新成立的中国社会科学出版社了解到此书的价值,愿意出版此书。但此书原件很多字迹不清,为使读者能看到比较准确的文字,我们决定同时刊出清晰的手抄本。这手抄的任务就落在了有西夏文书法基础,又耐心细致的白滨身上。他在裁好的宣纸上按《文海》原书的比例打好格,以我和黄振华给出的西夏字,依原书格式用小楷毛笔精心书写。这活儿既费体力,又费眼力,每天也就抄写一页,还累得够呛。足足用了三四个月的时间,白滨才抄录完毕。看到100多页精工誊录的抄写本,我们都非常高兴。后来使用此书的专家们也为有这个清晰的抄本而称赞不已。

《文海研究》

白滨抄录的西夏文《文海》页面

1983年,《文海研究》正式出版。该书除有校勘过的原文和译文外,还依据《文海》中的资料,对西夏文的文字构造、语音体系和西夏的社会生活作了研究。白滨依其专长撰写了《<文海>所反映的西夏社会》,从《文海》所载西夏的经济、社会政治和生活与文化方面的资料做了梳理和研究,使人们了解了很多过去不为人知的西夏社会状况。

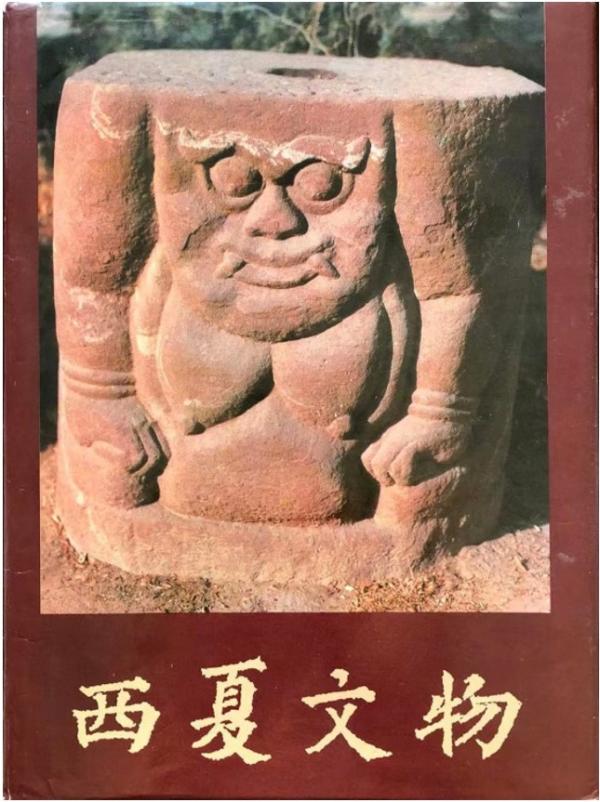

2、《西夏文物》

上世纪80年代初,因联系我和白滨撰写的西夏文物论文事,多次到位于红楼的《文物》杂志社和文物出版社。认识了当时文物出版社的负责人王代文、俞筱尧和杨瑾同志。他们了解到我和白滨到西夏故地调研并获得很多西夏资料、拍摄了大量照片时,便约我们出版一部《西夏文物》。1981年6月29日,我和白滨到文物出版社与王代文、俞筱尧等同志具体协商书稿问题,他们有编纂文物图录的经验,提了具体要求。后我和白滨与宁夏博物馆的吴峰云合作编纂,设置方案,搭建结构,编制分类目录。我负责整理过去调查拍摄的底片和照片,吴峰云负责整理补充宁夏的西夏文物。

文物出版社还要求补充拍摄一些彩色照片。出版社派专门摄影师拍摄,但需要有熟悉西夏文物和文物部门的编撰者配合前往。白滨承担了这项任务,又不辞辛苦地与出版社编辑和摄影师一起再次赴西北相关地区摄影。这次带有比较笨重的拍摄器材,只去了一些交通条件较好的城市。书中所用大量的图版是我们原来拍摄的黑白照片,包括那些不易到达的陕西的李继迁寨、武威小西沟岘、黑水城遗址等。彩色照片多是白滨协助出版社拍摄,部分是我访问苏联时拍摄的黑水城出土艺术品。

经过几年的努力,1988年《西夏文物》出版。此书分建筑、绘画、金石、铸造、木竹器、陶瓷器、世俗文献、佛教文献8类,刊布了400多种重要西夏文物图版,每一图版都有详细说明。这是第一次向学术界分类、系统地展示西夏文物。其中收入吴峰云、刘玉权、白滨、史金波撰写的4篇文章。白滨的《西夏官印、钱币、铜牌考》,网罗殆尽,列表排年,考证源流,奠定了这一领域的研究基础。

《西夏文物》

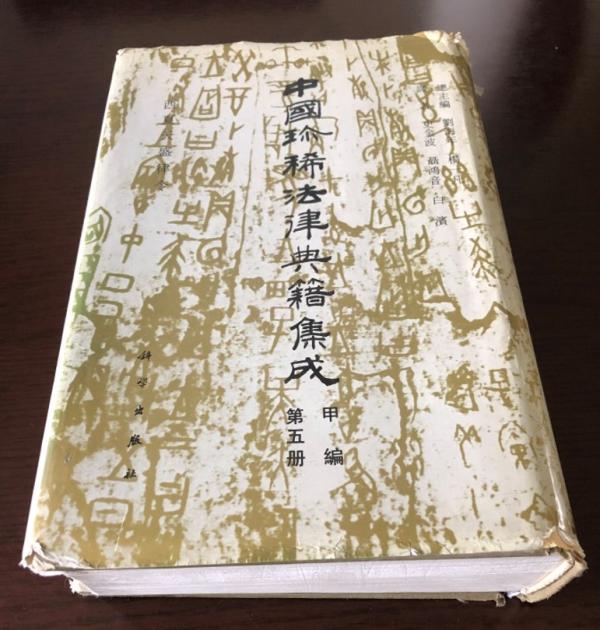

3、《天盛改旧新定律令》

1988年克恰诺夫教授给我寄来他出版的俄文版《天盛改旧新定律令》,其中刊布了这一西夏法典的原文,并做了翻译和研究。核对俄译文后感到克恰诺夫教授做出了巨大努力,卓有成效,同时也看到译文有不少值得商榷提高之处。我们觉得这部西夏法典应有从西夏文本直接翻译的中译本。于是我和黄振华、聂鸿音、白滨组成课题组,将此申报国家社会科学基金项目。得到批准后,便分工进行翻译。《天盛律令》共20卷,残失1卷,存19卷。我们的工作程序是首先将原文1千多面图版复印,再将复印件每一面按行剪开,将每行字条隔行贴在稿纸上,在空行处做字与字对译,再在下一行意译成文。我们对译文多次反复斟酌修改,期间为避免杂事打搅,我们还专门用一段时间集中在郊区宾馆进行翻译、校勘。我、黄振华、聂鸿音分担卷数较多,白滨虽仅负责1卷,但他十分认真。后黄振华因承担其他业务退出。白滨除参加翻译外,还负责项目的经费管理、安排住宿、经费报销等,工作认真负责。

1994年我们用了5年多时间合作的《西夏天盛律令》译本作为《中国珍稀法律典籍集成》之一种出版。这部西夏法典比较全面地记录了西夏政治、经济、军事、文化状况,多方位地反映了西夏的历史和社会。西夏学界对此译本有热情期待,记得我第一次将此译本带到宁夏时,因此书定价很贵,又不单册出售,同行们急需此书,纷纷复印,最后弄得此书几乎散架。此书出版后,参考、利用此书资料研究西夏社会、历史的著作和论文不断出现,推动了西夏历史和社会的研究。后经修订、补充后,又于2000年在《中华传世法典丛书》中以《天盛改旧新定律令》为名出版。其中补充了部分新发现的内容,特别是卷前的“名略”,同时也对原来的译文做了部分修订,书后增加了索引。

《西夏天盛律令》

《天盛改旧新定律令》

当年出版的译本反映了我们当时的水平。现在看来,绝大部分条目的主要内容还是比较准确的。毋庸讳言,《天盛律令》汉文译注本并非完本,其中有的问题我们不清楚,做了注释或留下问号,译文中有缺漏,也存在不少错译、误译以及前后不统一现象。《天盛律令》的译文需要不断修改、完善。

4、《俄藏黑水城文献》

为出版中、俄合作的《俄藏黑水城文献》组成了编委会,白滨是中方编委之一,又是汉文部分(1-6册)的副主编,主要任务是与蒋维崧共同负责汉文部分的文献核对和叙录的编写。对黑水城出土的汉文文献,俄罗斯专家孟列夫教授做过全面梳理和研究,并出版了专著。此次白滨和蒋维崧二位,在孟列夫工作的基础上又逐件、逐页的仔细核对,补充了很多内容,校正了一些文献名称,纠正了一些文献的断代错误,大大提高了对这批文献的认知水平,为学界的后续利用做出了重要贡献。后来我作为主编之一审阅这部分叙录时,也发现了一些问题,比如根据一些文献的“明”字缺笔避讳现象,可将一批文献由原来的元代改定为西夏时期。后来这些意见也为白、蒋二位接纳,落实在出版的叙录中。

在编辑《俄藏黑水城文献》的西夏文部分时,虽由我和聂鸿音主要负责,但白滨也热情参与。记得当时上海古籍出版社每次给我们寄来分卷的数百张放大照片时,为便于展开分类编排,我们便借用所里会议室的大桌案摊开摆放文献,三人依类提取照片往复编排,有时一干就是一整天。后来自第12册开始编纂西夏文社会文书后,用电子版编辑就方便多了。

我们在第1次从圣彼得堡回国后,虽仅整理、拍摄了俄藏黑水城文献的部分文献,但为及时使国内外研究人员尽早利用这些资料,便用边整理拍照边出版的方法,至1997年已出版4册八开本精装书(汉文3册、西夏文1册)。当年4月由中国社会科学院和上海古籍出版社在北京举行了隆重的首发式,全国人大常委会副委员长铁木尔·达瓦买提、国务委员司马义·艾买提,中国社会科学院党委书记王忍之、常务副院长汝信等领导同志和史树青、周绍良、马学良、蔡美彪等知名学者出席。克恰诺夫教授也被邀请远道前来赴会。与会领导和专家们面对《俄藏黑水城文献》给予高度评价。白滨参与会议接待俄方和上海来宾的工作。会后我们一起陪同克恰诺夫教授和上海古籍出版社的专家们到河北省遵化市参观清东陵。两国三方合作出版《俄藏黑水城文献》的专家们又聚集在一起,为合作顺利感到高兴。

《俄藏黑水城文献》持续出版,至今已出版31册,还有两册即将全部完成,前后持续近30年,可以说大家用了半生的时间做这件为西夏学打基础的事,其中有白滨先生的心血。

已出版的部分《俄藏黑水城文献》

此外,我和白滨先生还合作在西夏、民族古文字、民族历史等方面合作撰写近20篇论文,一起参加了诸如《中国历史大辞典》(辽夏金元卷)、《敦煌学大词典》、《中国少数民族史大辞典》等编写工作。

五 调研结合 贡献突出

白滨先生一生勤勉,著述等身。除前述我们合作的著述外,他独自出版了多部著作,如在西夏学界广为人知的代表作《元昊传》《党项史研究》等,皆受到学界的好评。

《元昊传》和《党项史研究》

他还参加了多部由著名专家主编的中国通史的编撰,担负其中有关西夏史部分。如白寿彝总主编的《中国通史》,周谷城主编的《中华文明史》,王锺翰主编的《中国民族史》,白钢主编的《中国政治制度通史》等。

他发表文章百余篇,其中很多精彩论文为大家所学习、引用。他还翻译了俄国专家戈尔巴切娃、克恰诺夫撰著的《西夏文写本和刊本目录》一书,使学界较早地了解到俄国所藏丰富的西夏文文献目录。

白滨出身山西省平定县,他热爱家乡,写了不少与家乡有关的文章,他也因学术上的贡献而成为家乡的名人。

白滨多才多艺,能文善诗,钟情书法。其西夏文书法,别具一格,被称为“白体”。他的书法曾到日本进行展览,回国后又在国家博物馆、宁夏博物馆等地展览,颇受称赞。他撰写的考察随笔《寻找被遗忘的王朝》,多记载我们当年一起到敦煌莫高窟、安西榆林窟调查和到西北西夏故地考察之事,记载详细、生动。我作为亲历者看了感到又回到了当年的岁月。

挂靠在民族研究所的全国性学会中,有两个与我们所在的历史研究室有关,一是中国民族史学会,一是中国民族古文字研究会。白滨作为历史室的骨干学者之一,热心民族史学会工作。我们往往一起参会。他多负责参与会议的资料工作。当时都是打印的纸质论文,每位与会者按出席会议人数上交几十份论文。资料组收到后再按人分发,工作繁复量大。白滨总能组织得井井有条。他对中国民族古文字研究会的贡献更大,参与开创工作,是学会的元老。他长期担任秘书长、理事会顾问,不仅参与历次学术研讨会的组织工作,还负责学会的会员登记、学会经费等日常事物。他认真负责、耐心细致的工作精神得到大家的一致赞扬。

白滨身体素质很好,能吃苦耐劳,但睡眠不理想。我和他出差同住一室,他需要早早入睡,而我晚上有工作的习惯。于是我便将室内台灯用报纸包遮起来,只留我工作的桌面有灯光,以免影响他睡眠。在我们办公室内破例地放了一张床,那是特意给白滨午休用的。白滨退休后,因工作需要民族所和我们《俄藏黑水城文献》课题组仍然返聘他多年,继续发挥其作用。

他后来退休在家,我们还不时通电话。一段时间他告诉我,他得的是抑郁症,睡眠每天只有两三个小时。后吃中药治疗,胃又不能承受。最后住医院精神科治疗,管理甚严,限制个人行动,治疗后有所好转。

我和白滨长期共事,相互熟悉,工作契合。我们都能工作上沟通商量,生活上互相照顾。有不同看法及时交换意见,取得共识,这大概是我们能长期合作的原因之一。后来白滨身体欠佳,业务联系渐少,但他仍关心学术。他或因不了解情况,或因听他人传说,对后来《俄藏黑水城文献》出版迟缓提出意见。后来在一次我们两人都出席的学术会议的间隙,我向他说明编辑西夏文社会文书3卷,多是西夏文草书,与编辑有整理基础的汉文文献和其他世俗文献完全不同,仅我一人承担编辑,费时费力,致使延宕。他听后表示理解。

我2015年退休后,开始参加春节前所里离退休老干部聚会,多了和白滨见面的机会。他身体欠佳,由夫人陪同前来。2017年又一次聚首,我和他与两位研究藏学的老同事一起合影留念。这几年因疫情原因,未能如期见面,春节时我都打电话拜年问候。而那次合影竟成了我们二人最后的见面。

透过上述回忆我和白滨先生交往依稀可辨的雪泥鸿爪,可以看到白滨先生执着追求学术、孜孜不倦工作的奋斗历程。他对西夏学、民族古文字学和民族史学都做出了卓越贡献。白滨先生走了,我为失去这样一位长期密切合作的同事感到悲痛!前几年甘肃文化出版社组织出版《西夏学文库》,我作为主编之一将白滨先生的论文集列入先期出版计划,现已出版,名为《西夏民族史论》。他和我合作的论文集也纳入了出版计划,为此他还给我寄来了亲笔签署的委托书。因我们的论文集被出版社安排稍靠后,至今尚未出版。今后要与白滨先生家属和出版社共同努力,早日出版此论文集,以缅怀白滨先生。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司