- +1

谈旭栋丨托尔金与刘易斯:友情的终结

很多人都知道《魔戒》的作者托尔金和《纳尼亚传奇》的作者C.S.刘易斯,不少人也知道他们有过一段深厚又传奇的友谊,而讲述他们的友谊则是一件简单却又困难的事情。

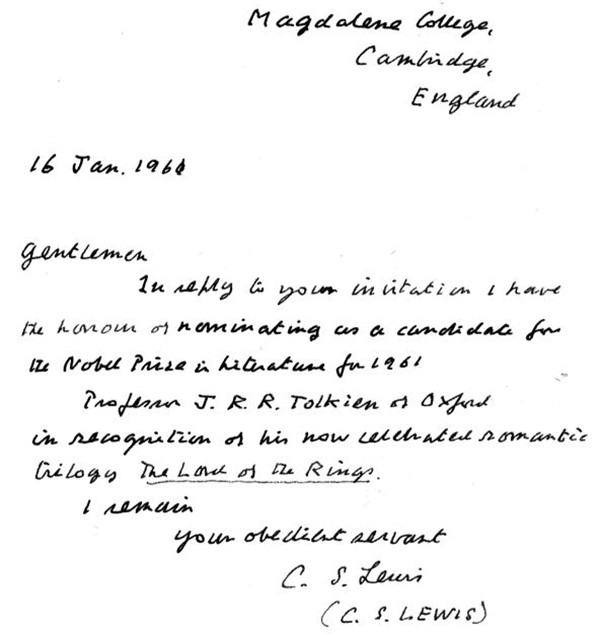

简单,是因为仅仅用几句话就能概括其历程:1926年,他们相识;1929年,托尔金拿出《精灵宝钻》手稿与刘易斯分享,两人开始深交;1931年,与托尔金一番谈话后,刘易斯重新皈依基督教;1930年代,围绕他们形成了“墨象社”(Inklings)这个文学团体,托尔金在聚会上读了《魔戒》。他们打了一次赌,催生出刘易斯的“空间三部曲”和托尔金未完成的“失落之路”。但后来托尔金开始疏远刘易斯,严词批评《纳尼亚传奇》,对刘易斯的朋友和后来的妻子很有意见,而刘易斯却还在1961年提名托尔金为诺贝尔文学奖候选人。1963年刘易斯去世,这段友情告终。

刘易斯提名托尔金《魔戒》的信件,来自《C.S.路易斯:天赋奇才,勉为先知》([英]麦格拉思著,苏欲晓、傅燕晖译,上海三联书店2018年5月版)

为什么托尔金的态度会急转直下?背后到底发生了什么?这些问题怎么都说不清,可能永远也找不到答案。颇为权威、也颇有名气的传记作家汉弗莱·卡彭特(Humphrey Carpenter)提供了一些线索,但有点主观,他刻意放大了托尔金与刘易斯乃至与他们的共同好友查尔斯·威廉斯(Charles Williams)有嫌隙的一面,渲染托尔金的嫉妒情绪,似乎这一切都是托尔金小心眼所致。刘易斯对个中原因也是丈二和尚摸不着头脑。至于托尔金本人的话,也不能百分之百相信,因为存在许多前后矛盾的地方。托尔金说自己无法认同《纳尼亚传奇》这样的书,但为什么又把这套书送给心爱的孙女看?他说自己讨厌《纳尼亚传奇》中的寓言,但他写的《尼葛的叶子》(Leaf by Niggle)不就是寓言吗?他说很遗憾刘易斯没皈依天主教、皈依了圣公会,但他自己的妻子女儿慢慢地不去教堂了,他不也原谅她们了吗?他说反感刘易斯娶了二婚的女人,离过婚对基督徒是大忌,但他儿子克里斯托弗不也离婚再娶了吗?所以,他到底在想什么?

《尼葛的叶子》中,波琳·贝恩斯(Pauline Baynes)所绘的托尔金形象(拄拐杖者),来源:https://www.blackwell.co.uk/rarebooks/catalogues/pbaynesweb.pdf?continueFlag=c5428c0b4ea5faa5a210b6ebe92fd5a2

这真是个越断越乱的葫芦案,排除的错误选项越多,生出的问题反倒越多。人类内心是那么深邃复杂,这是托尔金,也是很多人身上最大的谜团之一。但正如当事人刘易斯所说,“我碰巧相信你无法研究人类,你只能试着去了解他们,这完全是两码事”。我们只能换种方法,回到1930年代末,两人友情正在勃发的时候,来近距离观察一番。要理解故事背后的原因,先要深入了解这两个人。

1930年代末期的牛津,托尔金住在诺斯穆尔路上。这是一位脸庞瘦削、打扮朴素的中年人,日常身着花呢外套、法兰绒裤子,习惯早上骑自行车出行,车筐里塞着学位服和公文包。出门后,他会经常去圣阿洛伊修斯教堂,这是牛津为数不多的罗马天主教堂之一。托尔金是个非常虔诚的教徒,他在此做告解、领圣餐,表情非常严肃和认真,甚至享受这一过程,这几乎是他一天中最神圣最投入的时刻之一。

波琳·贝恩斯所画的刘易斯像,来自杂志 Mythlore

从教堂出来,托尔金就会去上课。但他的课不如刘易斯的课受欢迎,尤其在东厅举行的“中世纪研究绪论”(Prolegomena to Medieval Studies)讲座,是刘易斯的“精品课程”,有两三百人出席,稍晚一点就抢不到好座位。高大伟岸的刘易斯和托尔金一样衣着朴素,也穿法兰绒裤子,不过宽松得仿佛大了一号,褶子也明显没烫平,有点不修边幅。但他一开嗓,那浑厚又嘹亮的声音就显得非同寻常,被形容为好似“波特酒和葡萄干布丁”。这只是铺垫,好戏还在后头。虽然刘易斯讲的是中世纪,但他旁征博引,像说贯口一样,一会儿一段古罗马诗歌的名篇,一会儿一段英国浪漫主义诗人的佳句,再穿插几个北欧神话故事、几个双关语和小笑话,大家听得如痴如醉。这是因为刘易斯对古典学、英国文学、神话传说乃至神学都非常精通,很多书甚至童话故事,他都要读个好几遍,每一遍都认真做笔记,外加记忆力很好,几乎过目不忘,简直就是天生做学问的材料。

托尔金在牛津讲的是《贝奥武甫》。时间一到,托尔金准时进来,大家还在聊天,他环顾一圈,突然大吼一声:“Hwæt!”(古英语的“听!”)全场安静下来,大家都愣了,不知道发生了什么,有些人以为他在说:“Quiet!”(安静!)托尔金笑笑,解释说:“让你们吓了一跳!这是《贝奥武甫》开头第一句,其实让大家安静也是原作者的目的,有了这句话,游吟诗人才能让坐在宴席最远处的听众也放下手里的蜜酒,瞬间安静下来。”接着,托尔金继续用古英语背诵《贝奥武甫》。他后来声称自己不喜欢戏剧,但他其实表演过戏剧,年轻时写过剧本,1930年代也经常陪着家人或刘易斯去看戏。他应该非常喜欢戏剧表演,那抑扬顿挫的声音、绘声绘色的动作和表情,好像正幻想自己身处中世纪北欧的长屋中,作为游吟诗人向大家吟诵。背到后来,他闭上眼睛,陶醉其中,人人都能感受他对《贝奥武甫》的深切喜爱。

但正式讲解文本的时候,就没那么有趣了。托尔金说话仿佛开机关枪一般,一梭子一梭子往外捅词,还有大量的长句,听众一不留神就不知道他在说什么了。他讲到某些关键词就两眼放光,反复讲解其演变过程和含义,浑然不顾台下的人耳朵都已听出了老茧。有位常年听托尔金讲座的研究生就抱怨道,这套讲义他都用了好几年了,一直没怎么改过。难怪刘易斯能在几百人的讲堂里讲课,托尔金的听众却始终只有几十号人。

讲座结束时,托尔金一般会留下,解答学生的问题。想要混个脸熟的学生,问什么才不露怯?最佳选择是,问个无关痛痒的语言或北欧神话的问题,然后表达自己对托尔金语文学水平的赞叹,以及对北欧神话的喜爱。托尔金肯定会高兴的,因为他最喜欢的身份,就是语文学家(而不是作家),而他对北欧文化的热爱世人皆知。

这两个同在牛津的人,看似都是典型的学者,却又都有着非常不典型的个性和爱好。他们在1926年的一次英语系会议上相识。初见之下,两人差别不小,第一印象也非完美。当时牛津英语系分成语言派和文学派。语言派重视乔叟、贝奥武甫等以前的英语文学,以研究语言文字为主,托尔金无疑是铁杆;文学派重视莎士比亚和以后的英国文学,以研究文学作品为主。刘易斯虽然是中世纪专家,却是文学派的。托尔金希望改变这一对立局面,但一开始刘易斯并未支持他。这一分歧不仅是两人友谊的起点,可能也是解开两人友情走向终点之谜的钥匙。而且,刘易斯在书信中这么描绘托尔金:这家伙看着不坏,就是样子有点欠抽!刘易斯还说:“我刚踏上社会,就被含蓄警告,永远不要相信一个教皇至上主义者,也就是天主教徒;我刚进入英语系,就被直接警告,永远不要相信一个语文学家。托尔金两者都是。”

就这么格格不入的两个人,后来却成了朋友,因为发现彼此的共同点更多。他们都喜欢交朋友,也都对朋友一片热忱。刘易斯说托尔金是合群的人(man of cronies),其实这句话也能用在他自己身上。正因为刘易斯会不遗余力帮助朋友,而且又相信越来越多的朋友聚在一起才最好,才有了墨象社这个群体。他们也都风趣幽默,会写关于彼此的打油诗。最重要的是,他们都喜欢北欧神话,喜欢精灵和巨龙,在那个流行浪漫主义诗歌和现实主义小说的时代,这样的文学作品太少了。

正是在1929年年底,刘易斯和托尔金回到前者在莫德林学院的房间里,聊巨人,聊诸神,聊阿斯加德,一直聊到凌晨一点,刘易斯形容自己仿佛身处北方天空和瓦尔基里音乐编织的梦幻之中。那晚,他们互相评论对方的诗歌,托尔金把他的神话长诗《贝伦与露西恩的故事》(Gest of Beren and Lúthien)拿给刘易斯看,讲的是一个叫贝伦的凡人和一个叫露西恩的精灵公主的爱情冒险故事。刘易斯后来说,自己读得如痴如醉,好久没度过这么快乐的夜晚了,即便这不是朋友的作品,而是随手在书店翻到,他也会喜欢的。这足以证明刘易斯确是托尔金的知己。同样一首诗,后来托尔金交给出版社,读稿人却尖刻地批评说,诗里的“凯尔特”名字扎眼,丝毫不知这其实不是凯尔特语,而是托尔金自创的精灵语。

从那天起,他俩的友情迅速升华。不过,那时的刘易斯还只是把托尔金视为第二等亲密的朋友,还不如他的童年伙伴亚瑟·格里夫斯(Arthur Greeves),可以聊更私密的话题。而他们在文学上的交流有时也充满火药味。刘易斯经常会批评托尔金的诗歌写作,给《贝伦与露西恩的故事》写了长长的修改意见,历数它在韵律上不够完美的地方。托尔金采纳了一些,但经常不以为然,希望对方更多扮演听众而非批评者的角色。刘易斯对托尔金在文学上的坚持乃至固执也有充分认识,曾引用《爱丽丝镜中奇遇记》的典故说:“没人能影响托尔金,你不如去影响一只潘达斯奈基(Bandersnatch)怪兽!”

当然,两人在文学上的共鸣更多。如前所述,他们对神话传说都有强烈的热爱。刘易斯读了查尔斯·威廉斯《狮子之地》(Place of Lion),为其中将幻想元素和精神概念结合起来的技法所折服,有一天,他对托尔金说:“托托(Tollers,这是墨象社的密友对托尔金的昵称),我们真正喜欢的这类故事太少了,我想我们必须自己试着写一点。”这才有了两人各写一个故事的赌约,刘易斯因此写了“空间三部曲”,托尔金的“时间”主题小说虽然最终没写完,却诞生了他的“亚特兰蒂斯”神话——即中洲神话中的努门诺尔沦亡故事。

而长期以来,刘易斯的鼓励对托尔金的创作更有着难以估量的价值。每周一上午,托尔金都会去刘易斯的房间找他,两人聊院系政治,聊对方的诗歌,聊神学,聊上几个小时,然后一起去东门酒馆喝一杯。托尔金在刘易斯去世后说过:“我欠刘易斯一笔无法偿还的债,它并非一般意义上的‘个人影响’,而是对我纯粹的鼓励鞭策。很长时间以来,他是我唯一的听众。只有从他那里,我才知道我的‘东西’并不只是私人爱好。”刘易斯不只是鼓励,性子直爽的他会与托尔金推心置腹地交换意见。托尔金根据墨象社成员形象写的《摹想社档案》(The Notion Club Papers)里,原型是刘易斯的那个角色名叫Frankley,指的就是他的作风坦率,日常交谈也好,批评别人的作品也罢,都直来直去,这推动墨象社形成了真诚评论他人作品的氛围,托尔金也颇为享受。

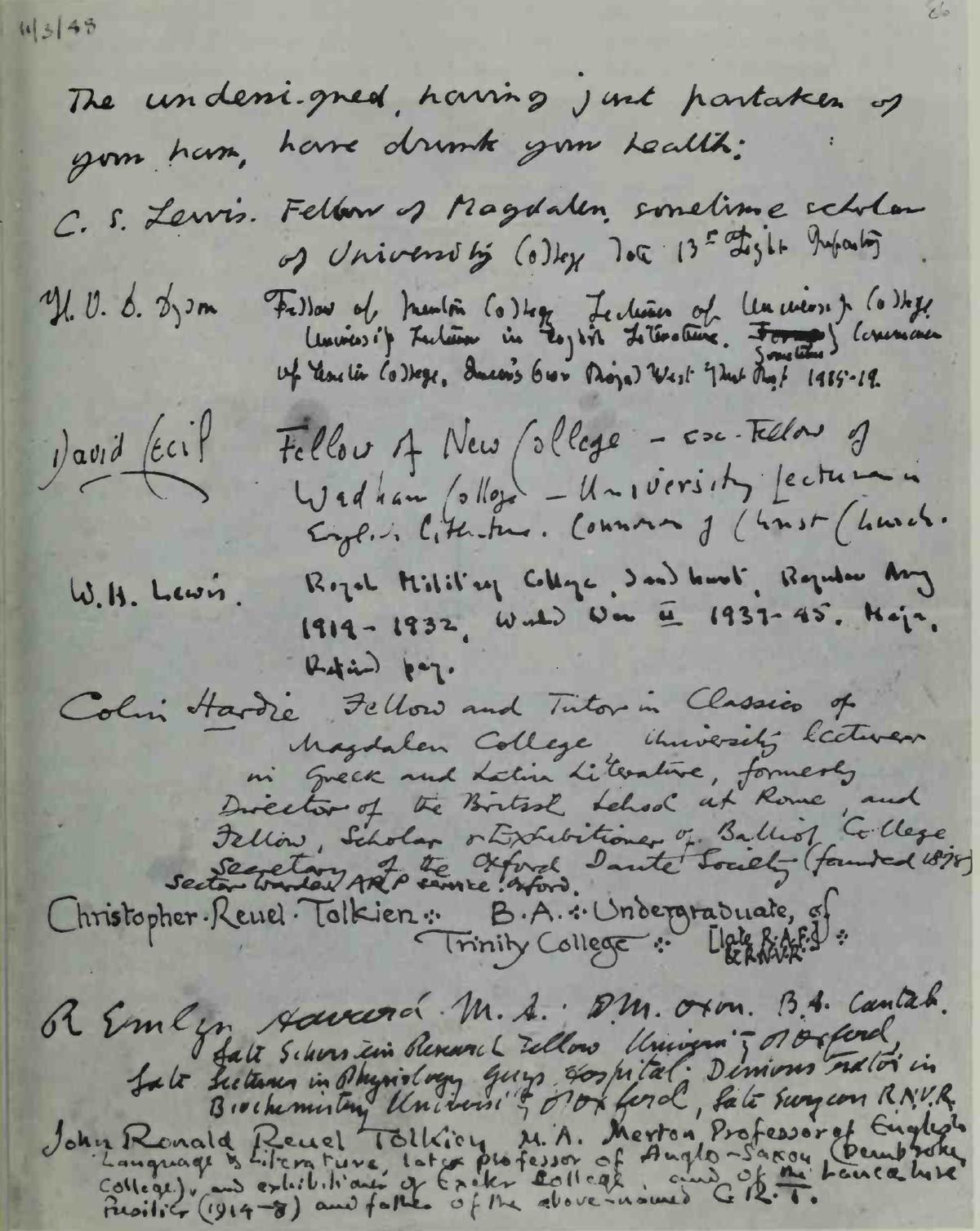

一封集合墨象社诸多成员的感谢信,来源于 Inklings: C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Charles Williams and their friends。从上至下,分别为:C. S. 刘易斯、雨果·戴森、大卫·塞西尔(David Cecil)、沃尼、科林·哈迪(Colin Hardie)、克里斯托弗·托尔金、R. E. 哈弗德、J. R. R. 托尔金。

不夸张地说,没有刘易斯,可能就没有“新霍比特人”、也就是后来大名鼎鼎的《魔戒》的诞生。托尔金创作这部小说时,正值二战灯火管制,刘易斯曾半夜里摸着黑,艰难探索方位,只为走到托尔金家,和他讨论《魔戒》。刘易斯还力推在墨象社的聚会上朗读《魔戒》,以至于这成了一档固定节目。朗读一般在每周四晚上九点以后,大家会陆续赶到莫德林学院,在刘易斯的房间里相聚。有人可能会踩到地毯上的烟灰,只能悄悄地蹭掉——刘易斯不拘小节到不肯打扫这些烟灰,还说什么有助于保养地毯。等人到齐了,刘易斯的哥哥沃尼端上泡好的茶,大家点上烟斗或香烟,刘易斯低吼一声:“没人拿什么东西来读读吗?”这时多半托尔金就会拿出手稿来读。但其实现场感兴趣的人并不多。律师欧文·巴菲尔德(Owen Barfield)就说自己无法进入这个故事。刘易斯和托尔金的医生兼好友、大家戏称为“庸医”的哈弗德(R. E. Havard),也发现很难跟上故事的线索。

最反感这个故事的是雷丁大学的教授雨果·戴森(Hugo Dyson),他想要的是娱乐、笑话、俏皮话、痛饮美酒,而不是这类听起来庄严崇高的故事。他会以极端吵闹无礼的方式打断托尔金,以至于刘易斯都看不下去了,先是呵斥道:“闭嘴,雨果!”随后又鼓掌说:“继续,托托!”托尔金虽然读了下去,戴森却瘫在沙发上,大声叫道:“哦上帝,别又是个精灵!”如此朗读,只能无疾而终。长此以往,托尔金面对戴森的阻挠不免心下戚然,但也狠狠反击了一次。那次刘易斯读了自己的手稿《谁回了家》(Who Goes Home),说写的是地狱的事情。托尔金说,那不如叫《雨果的家》(Hugo’s Home)。这个谐音梗可能会让戴森也忍俊不禁。

说回《魔戒》,而刘易斯也无视朋友的阻挠和漠然,坚持要听这个故事。一次他听到弗罗多被大蜘蛛希洛布扎晕过去,好友山姆决定为了他独自完成护戒使命时,忍不住流下热泪,对托尔金说:“托托,这不只是一部好作品,这是一部伟大的作品!如果你有朝一日能写完,这将是本世纪最伟大的名著!”

等到《魔戒》出版,刘易斯为朋友又是写宣传简介,又是连写两篇书评,字里行间满是赞美,真是做到了仁至义尽。但立马出现了不和谐的声音,有很多人把对刘易斯的敌意转嫁到了《魔戒》身上。有评论说,除非这是一部传世之作,不然谁受得起宣传简介中狂轰滥炸式的赞美。刘易斯自己也预料到了这点,知道自己参与太多宗教论战,树敌很多,他对托尔金说:“使用我的文字前请三思:我是个极度、也越来越遭人厌恶的人,我的名字也许对你弊大于利。”这句话中简直透出一股浓浓的悲壮感:自己已经遍体鳞伤,还要为朋友挡子弹。

那时的托尔金对刘易斯也是非常热情地支持。刘易斯为他们的赌局写的“空间三部曲”其实情节平平,说教味道又太重,算不上好作品。托尔金却不遗余力地称赞,积极让自己长期合作的艾伦与昂温出版社出版这套书。出版社的五个读稿人中只有一个给予肯定,但架不住托尔金软磨硬泡,终于委托旗下的鲍利海出版社出版了。

托尔金还认真为刘易斯的事业奔波。他所在的默顿学院有两个英语讲席教授的位置,他自己坐了一个,主动游说想让刘易斯坐另一个。可惜刘易斯作为宗教护教家以及小说家已经小有名气,很多牛津教授担心他把课堂变成宗教讲堂,又反感他写小说不务正业,最终刘易斯没能如愿选上,后来参选牛津其他讲席失败,转头申请了剑桥的讲席。刘易斯习惯了在牛津和沃尼等家人在一起,对去剑桥有些犹豫。托尔金和他促膝长谈,坚定了刘易斯的想法,还主动联系朋友,为刘易斯张罗在剑桥的住所。

唐纳德·斯旺,来源:http://www.donaldswann.co.uk/

托尔金和刘易斯在墨象社之外还有各行各业的共同朋友。唐纳德·斯旺(Donald Swann)是当时小有名气的作曲家,经妻子推荐读了《魔戒》,顿时一见倾心,谱写了几首相关的曲子。他后来与托尔金见了面。托尔金一辈子都很喜欢音乐,妻子伊迪丝(Edith Mary Tolkien)弹琴也不错,不禁对斯旺的乐曲高度赞赏,说自己写的词配不上曲子。不过他对加拉德瑞尔送别护戒队的那首《告别》(Namárië)不太满意,哼了中世纪宗教的格里高利圣咏,建议改成这种神圣庄严的风格。托尔金还被斯旺的热情打动,答应帮助他一起出《旅途永不绝》(The Road Goes Ever On)的套曲,他亲自写精灵语歌词和注释。斯旺和刘易斯也是好友,为刘易斯“空间三部曲”中的《皮尔兰德拉星》(Perelandra)写了一部歌剧,演出后很受粉丝追捧。他还经常去刘易斯被称为“窑屋”(Kilns)的家里串门。有天和刘易斯聊了一会,发现对方神情落寞,刘易斯说自己妻子昨天去世了,等会儿要去处理相关事务。虽然心中悲痛无比,刘易斯也没有失去彬彬有礼的待客之道。

波琳·贝恩斯,来源:https://www.blackwell.co.uk/rarebooks/catalogues/pbaynesweb.pdf?continueFlag=c5428c0b4ea5faa5a210b6ebe92fd5a2

虽然当时大部分上层男性婚前和女性很少接触,墨象社这个群体也是清一色的男性基督徒,但刘易斯和托尔金竟然还有共同的女性朋友——后来在奇幻圈里非常有名的插画家波琳·贝恩斯。托尔金刚认识她时,她还是个名不见经传的小姑娘。当时托尔金对《哈莫农夫贾尔斯》(Farmer Giles of Ham)配的插画不太满意,出版社赶鸭子上架拉来了贝恩斯,没想到托尔金对她的画作一见倾心,觉得这种富含中世纪韵味又轻松有趣的画风很适合自己这本小说,说“这不仅是图画,还是与我作品比肩的另一篇杰作”,甚至引用朋友的话说:自己的小说相较之下简直成了画作的注解。这位损友很可能就是刘易斯,因为在他坚持要给《纳尼亚传奇》系列第一部配插图时,托尔金推荐了贝恩斯。贝恩斯可以说是借着《纳尼亚传奇》一炮打响。《纳尼亚传奇》系列最后一部《最后之战》获得了卡耐基文学奖最佳儿童图书奖,贝恩斯发去贺信,刘易斯回复说:“难道这不是我们共同的奖杯吗?要知道,插图和小说是一体的。”贝恩斯和刘易斯成了朋友,但和托尔金一家走得更近,经常互相走动拜访。事实上,托尔金在1973年8月底去世前,还打算两周后去贝恩斯家小住。

在与女性相处上,托尔金和刘易斯还是颇为不同的。当然,两人都比较缺乏和女性接触的经历,从中学时代起就身处全是男性的氛围中。托尔金面对男性朋友时高谈阔论、言笑无忌,但面对妻子伊迪丝就完全是另一副面孔。他称呼伊迪丝为“小可爱”(little one),更要命的是,他老是喜欢对伊迪丝说些恋爱的陈词滥调,可能类似于土味情话,次数一多,让伊迪丝很反感。两人经常争吵,尤其是关于托尔金笃信天主教这件事。当初为了和托尔金结婚,伊迪丝放弃新教信仰,皈依了天主教,本已很有怨言,现在托尔金还成天拉着孩子们去教堂,让他们也像他那样在教堂里忏悔罪过,她实在不能容忍。托尔金和刘易斯这样的朋友聊起宗教时侃侃而谈,还能让后者转变信仰,面对妻子却完全失去逻辑和冷静,只剩下发泄情绪。

但无论如何,托尔金还是比刘易斯更善于和异性打交道。虽然两人都是年少丧母(刘易斯十岁,托尔金十二岁),但托尔金此后一直不乏姨妈简、舅妈比阿特丽斯等女性长辈照料,也很早步入了婚姻。刘易斯就不太走运。他丧母后几年被送进了寄宿学校,非但没有像托尔金那样收获T.C.B.S(托尔金在伯明翰的爱德华国王学校就读期间,与三位好友共同组建的社团)的友情,还遭遇了“血青”(Bloods)的校园霸凌。那些“血青”仗着有权势、年纪大,欺压、虐待刘易斯这样的后辈,甚至包养“甜馅饼”(Tarts)般漂亮的小男生。刘易斯一直找不到一个温暖的环境,所以他选择把亲密的男性友人聚集起来,视为自己真正的家人。他后来参加了一战,好友摩尔在战场上牺牲,刘易斯搬过去和他的母亲摩尔太太一起居住,照顾了她一辈子。

而托尔金早早地就认识了伊迪丝,这个还算幸运的孤儿有了自己的家。托尔金甚至自称,我是个属于家庭的男人。可能是为了补偿自己孤独的童年,他对孩子都特别好,对小女儿普莉西拉也没任何歧视,还鼓励她读大学。他在家里给自己的学生、包括很多女学生讲过课,不少女学生成了他们一家子的好友。他将刘易斯当成最亲密的朋友、灵魂伴侣,是因为他和妻子伊迪丝没多少智识、学术上的交流,所以,他很难理解刘易斯为什么会想一视同仁地对待朋友,为什么本来每周一和自己雷打不动地聊天喝酒,后来却毫不介意拉来查尔斯·威廉斯,让他闯入他俩的周一私人时间。可能他也无法理解彼此时经常深夜长谈的刘易斯竟然还把自己作为第二等亲密的朋友,因为对刘易斯来说,各位朋友都是家人,而格里夫斯这样的朋友才是能分享隐私的更亲近的家人。

但刘易斯的“家人”中没多少女性的位置。或者说,他的家里只要一个像摩尔太太(Mrs. Moore)这样的女性扮演女主人的角色,仅此而已。刘易斯本人跟女性打交道的经历比托尔金更少,因为不了解,所以私下会发表一些厌女言论。他经常会去托尔金家串门,孩子们都很喜欢他,因为他毫无架子,又深知孩子喜欢什么故事。唯独面对伊迪丝,他手足无措,甚至害羞窘迫,完全不知道该说什么。这让伊迪丝很困惑:真搞不懂,我的罗纳德(就是托尔金)怎么会迷上这么个傻大个,还成天往他那儿跑,有时候聊天到半夜,根本对家里不管不顾。伊迪丝对刘易斯很是嫉妒。讽刺的是,后来刘易斯娶了乔伊·戴维曼(Joy Davidman),这下轮到托尔金嫉妒了,认为刘易斯娶的是个离过婚的坏女人,而伊迪丝反倒与戴维曼成了好朋友。

虽然刘易斯和托尔金有很多共同点,但似乎也有不少非常重要的不同之处。他们的文学立场不同,这点很重要。罗杰·兰斯林·格林(Roger Lancelyn Green)是托尔金的学生,也是刘易斯的好友,他和托尔金结识的经历颇为有趣。当时格林私下在写一本关于精灵(fairy)的小说,导师托尔金知道后也不管他的学业了,天天上赶着要他朗读自己的小说,还逐章评论,搞得格林的学业都被延误了。托尔金向他道歉:“这确实怪我!你的论文要重新开始是我的错!但我真的想知道更多关于精灵的事情!”

而格林亲眼目睹了托尔金与刘易斯因为后者的新作闹不愉快。原来,刘易斯给托尔金读了自己刚写没几章的小说《狮子、女巫和魔衣橱》,没想到托尔金严厉批评,说自己完全欣赏不来这种小说。其实他对刘易斯说得还算委婉,对格林就直言不讳:“你看看这写的都是什么?我是说,你真不能这么写小说!这就像是在说,女神宁芙(Nymph)和她们的习俗,农牧神潘(Pan)的恋爱生活!”这句话可以这么理解:农牧神本是个危险的,甚至充满性暗示的神,如果在儿童故事里,只怕会杀了或强奸了主人公,而刘易斯把它简化成故事里的一个符号,托尔金接受不了——神话中什么样,小说里就该是什么样!

刘易斯其实很看重朋友对自己作品的评价。托尔金批评得这么重,他一度怕是真有放弃不写的念头了。虽然还是勉强写了下去,可他忍不住约格林见面,询问道:“托托非常不喜欢我的新书,我真的要放弃吗?你也听我读过,这书真的一无是处吗?”格林回答:“不,这故事不只是好看。”言下之意就是,这是本伟大的著作。刘易斯大受鼓舞,最终写完了七部曲。

从格林的叙述来看,托尔金和刘易斯的文学立场差别比一般人想象的要大得多。托尔金后来一直说自己很遗憾,无法欣赏《纳尼亚传奇》这样的书,不仅是所谓这套书借用了自己的元素,也不仅是这套书充满了寓言色彩,虽然刘易斯反复强调这并非寓言。可能托尔金内心深处也承认这是杰出的著作,不然不会将书送给自己的孙女。那么,托尔金和刘易斯的文学分歧,可能还是在于两人曾经分属语言派和文学派。托尔金像活在八世纪的人,将宗教视为天经地义的生活方式,对神话故事深信不疑;而刘易斯活在十九世纪,总要辨析宗教背后的教义,将神话传说等元素都挪为己用。说到底,理解托尔金这种语文学家的人实在太少了。

老鹰与孩子酒吧,作者摄

后来,托尔金和刘易斯的关系就越来越冷。1959年4月,刘易斯写信聊起这事,感慨世事变迁,查尔斯·威廉斯已经在十四年前去世,大家常去的老鹰与孩子酒吧换了老板,而托尔金再也不参加墨象社聚会了,这几乎成了个形而上学的问题。或许这会让人觉得,这一阶段托尔金和刘易斯完全断绝了来往,但并非如此。大概1962年末或1963年初,墨象社成员之一、托尔金的儿子克里斯托弗不忍看两位老友不相往来,接父亲托尔金去刘易斯家见面。两人见了以后,气氛非常尴尬,用克里斯托弗自己的话说,像分居的两人终于碰头一样,彼此都没什么好说的。

事情后来有了转机,虽然代价很沉重。1963年7月刘易斯突然心脏病发作,一度昏迷,托尔金在大约两周内去看了还在恢复中的刘易斯。8月,刘易斯出院后,托尔金主动去了他家,虽然两人聊的是文学,聊了《亚瑟王之死》(Le Morte d'Arthur)。这段友情的结束,就像很多感情的结束一样,没经历过什么大吵大闹、暴风骤雨,却如同凌迟一样,一刀刀把心中的热血割了出去。虽然感情还在,但双方都知道,回不去了。

终于,1963年11月,刘易斯去世了。病危时,托尔金前去探望,遇到了刘易斯的养子、即戴维曼和前夫的儿子,对他说:“你已经没了妈妈,如果杰克(Jack,朋友们对刘易斯的昵称)发生什么的话,你可以过来跟我住。”要知道,托尔金一直没忘记对戴维曼的反感,但他的心态可能出现了变化。托尔金出席了刘易斯的葬礼,却拒绝为他写讣告,也拒绝写任何纪念文章。他又开始写日记了。只有在心情极度低落、绝望时,他才会写日记。

那个曾经大家嘴里的庸医哈弗德,如今却成了墨象社中唯一和托尔金经常来往的朋友。哈弗德看到托尔金的状态不好,建议他去教堂告解。托尔金答应了,还说哈弗德正是自己该有的那种医生。于是,他们一起去教堂做弥撒,然后哈弗德送托尔金回家,这一度成了两人的习惯。不知道两人会不会聊起刘易斯,但哈弗德或许能感受到托尔金的痛惜之情。托尔金曾给孩子写信说,他觉得自己像是一棵衰朽的大树,本来和其他老人一样,只是感觉一片片树叶在离自己而去,“但失去了杰克,像是树根被砍了一斧子”。

托尔金最后几年过得很孤独,尤其丧妻以后。他经常会去以前和刘易斯吃饭的东门酒馆,有时带着孙子西蒙(Simon Tolkien)一起。西蒙是儿子克里斯托弗和前妻的孩子,克里斯托弗主要与第二任妻子一起生活,前妻又总是工作繁忙,托尔金为了不让孙子太过孤独,尽可能多地陪着西蒙。西蒙后来回忆,祖父有时候看起来似乎有点伤感,一次祖父还向他说起,自己有多想念奶奶伊迪丝。但身处东门酒馆,托尔金想念的可能不只是妻子。

没有了刘易斯,离开了至交好友,托尔金撰写《精灵宝钻》的步伐慢了下来。他发现,自己的行动越来越不便,更糟的是精神越来越难以集中,只能玩玩纸牌接龙作为消遣,不过也会经常懊恼浪费了时间。一位美国的教授克莱德·基尔比(Clyde Kilby)联系上了他,表示愿意协助他写完《精灵宝钻》。他大喜过望,向基尔比说起以前刘易斯怎样鼓励自己创作《魔戒》,以为自己终于又找到了另一个刘易斯。可惜基尔比不是刘易斯,他也不是当年的托尔金。《精灵宝钻》只能留给自己的儿子克里斯托弗续写。

终于,克里斯托弗完成了《精灵宝钻》,编写了十二卷《中洲历史》和《三大传说》,随后在2020年撒手人寰,最后一个墨象社成员离开了人世。此后,墨象社不再有成员叙述它的传说。

关于托尔金和刘易斯为何走到一起、成为最亲密的好友,又是为何分开,可能永远是一件说不清、道不明的事情。但有人曾这么评价他们,也许点破了个中三昧:

曾经有两个园丁,他们都喜欢浪漫的花园,而非古典的那种。但其中一位园丁认为,英格兰的花朵草木最能体现上帝心目中完美花园的样子。而另一位园丁兼收并蓄,从全世界各地采来种子和花束,因为他认为上帝希望世间多姿多彩,希望完美的花园博采众长。第一位园丁被惹恼了,认为第二位没有恪守天道,拒绝进入他的花园,虽然第二位园丁对第一位的花园赞赏不已。这真是件憾事,因为他们的花园都是如此精彩,又有如此多的世人在花园门口观望,他们或是爱之入骨,或是恨之刻骨,但没人能忽略这些美景的存在。

注:

本文关于刘易斯、托尔金的人物描述和交往经历,部分取材于汉弗莱·卡彭特的《托尔金传》(中译本即将出版)和Inklings: C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Charles Williams and their friends,部分取材于阿利斯特·麦格拉思的《C.S.路易斯:天赋奇才,勉为先知》。

雨果·戴森与托尔金的互动,取材于Diana Glyer的Bandersnatch: C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, and the Creative Collaboration of the Inklings。刘易斯最后几年与托尔金的来往经历,取材于Scull和Hammond编著的The J. R. R. Tolkien Companion and Guide。

罗杰·兰斯林·格林的回忆,取材于他的著作C. S. Lewis: A Biography。克莱德·基尔比与托尔金的交往,取材于他的著作Tolkien and the Silmarillion。

本文结尾的评价,取材于乔·克里斯托弗(Joe Christopher)发表在杂志Mythlore上的文章J. R. R. Tolkien, Narnian Exile。

同时,本文也参考了罗杰·兰斯林·格林、R.E.哈弗德、埃里克·斯坦利(Eric Stanley)等分别发表在杂志Amon Hen、Mythlore、Journal of Inklings Studies上的回忆文章。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司