- +1

麦金泰尔:弄不清生活中成功和失败的原因,就是生活一团糟的标志

麦金泰尔:在异质性的生活中寻觅善

Paola Bazz:Blurred identity , 2016

现代人的主体身份是破裂和流动的

他在传统的家庭、族裔和政治单元中占据着空间

又被卷入日益复杂的社会分工体系,拥有经济角色

当每一种身份都与特定利益和社会群体联系

当这些利益往往相互冲突并难以调和

一个同时作为丈夫、父亲、工人和政党成员的人应当如何行动?

这正是哲学家麦金泰尔尝试讨论的实践理性难题

▲

麦金泰尔

康德曾讨论了主体在多种身份和环境中如何行动的问题

并划定“公开利用理性”和“私下利用理性”的分野

例如,当服役的军官在接受上级交下的某种任务

或者公民在缴纳按规定规定于他的税额时

如果竟然抗辩这项命令的合目的性和有用性

那么便属于私下运用理性,并使秩序濒临瘫痪

相反,当这个军官、公民以世界公民的身份对此发表见解时

他便恰当地公开运用了自己的理性

▲

康德

如果说康德强调现代人如何构建适宜行动的社会空间

从而谋求秩序和自由间的平衡

在《现代性冲突中的伦理学》一书中

麦金泰尔关心的则是“发表见解”的具体内容:

我作为一个人,而不仅仅作为家庭成员、朋友、学生或农民

究竟如何在冲突的身份和利益中选择自己的生存之道

换言之,我们如何在行动中确定最大的善,亦即“最高目的”

▲

现代社会中破碎和异质的主体性

麦金泰尔为我们总结了哲学史上的诸多回答

对于柏拉图来说,答案是对“善的形式”的理解

对于亚里士多德来说,答案是对我们所思事物的沉思

我们应尽自己所能,以神的眼光来看待事物

对于普罗提诺来说,答案是与“太一”(the One)的统一

在波爱修斯和阿奎那看来,答案则是神的显现

当然,我们可以补充上康德对于道德律的讨论

▲

普罗提诺

不过,相较于哲学理论家给出的传统答案

麦金泰尔的问题是,在主体具体的日常生活实践中

当他开始在差异的身份和利益间进行实践判断和抉择时

究竟需要引入哪些认知手段和行为方式?

对此,麦金泰尔的回答是:叙事

善于反思的主体越来越多地从某种叙事的角度来理解自己和他人

他们在叙事中作为主体去确定最终目的或未能确定最终目的

这让我们想到本雅明赋予叙事的伦理意涵

「在讲故事人的形象中,正直的人遇见他自己」

如是观之,讲故事的人便加入了导师和智者的行列。他拥有教诲,但这不像俗谚那样只适用几个场合,而是像智者的智慧普遍皆准。讲故事者有回溯整个人生的禀赋。他的天资是能叙述他的一生,他的独特之处是能铺陈他的整个生命......在讲故事人的形象中,正直的人遇见他自己。

书名:现代性冲突中的伦理学:论欲望、实践推理和叙事(守望者)

作者:阿拉斯代尔•麦金泰尔(Alasdair MacIntyre)

ISBN:978-7-300-29414-8

定价:98.00

出版日期:2021-05-31

出版社:中国人民大学出版社

Alasdair Chalmers MacIntyre

现代性冲突中的伦理学

“叙事与实践理性”

2022/07/18

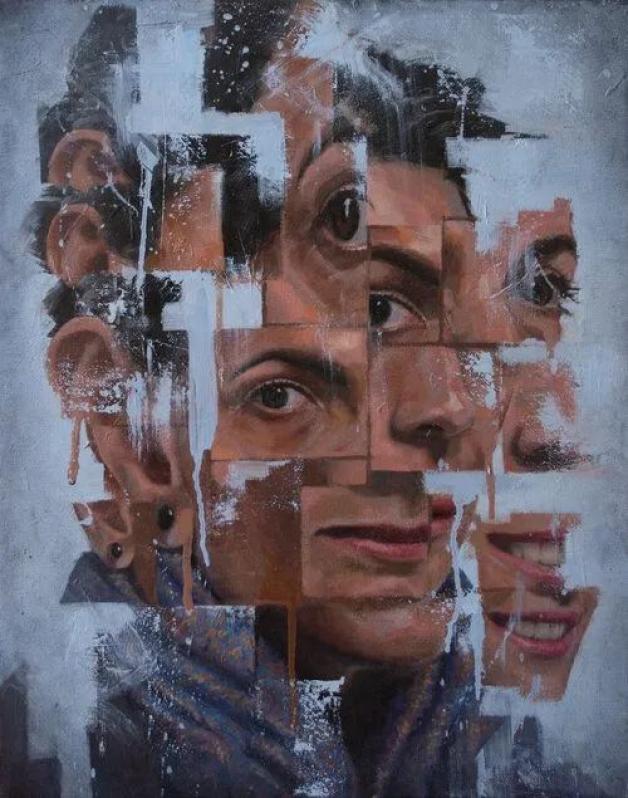

Andy Denzler, Fragmented Identity

1

生活的异质性和多样性

即使对于最成功的人来说,也仍然存在一个问题:假定要获得的利益、要实现的卓越存在于广泛的实践和各种活动之中,那么哪些实践和活动应该在我的生活中处于中心位置、边缘位置,或根本没有位置呢?

要回答这些问题,我们需要记住生活的几个方面。

第一,我们生活中的一些核心利益要高于和超越于实践活动中的利益,如亲情和友情的利益、自我认识的利益,同事或熟人之间的轻松谈话和开玩笑也有很多好处。第二,不仅如此,我们在人生某一阶段的非常重要的利益可能与在其他阶段的非常重要的利益有所不同,而且通常不是同样的利益,追求与实现这些利益的意义和方式也会随着时间的推移而发生变化。年轻人的友谊和老年人的友谊不同,共同的记忆在这些友谊中起着很大的作用。年轻人的自我欺骗和老年人的自我欺骗不同,对回忆的编辑在这些自我欺骗中起着很大的作用。年轻人的笑话不是老年人的笑话。

我们正是强烈感觉到生活具有异质性和多样性,才应该提出这样的问题:我们应该在什么意义上把生活整合起来?应该在什么意义上让每一种利益在我具体的生活中具有恰当的位置?当然,这个问题还有更多的版本:我作为一个人,而不仅仅作为家庭成员、朋友、学生或农民,什么是我的最佳人生之道?我们一般会提前知道要达到什么目的,以便在各种活动中实现卓越,譬如年轻时是学生或学徒,后来有了工作,结婚并为人父母,后来也可能成为教师或工会组织者,在所有的阶段都与人为友,但我们仍然需要不断地探寻目的,对诸多目的进行权衡,以实现人类的卓越。那么,最终目的可能会是什么?

2

什么是「最高目的」

考虑到刚才所说的情况,这个最终目的首先应该是一位理性主体在人生的所有不同阶段都追求的一个目的,其人生中所有不同的活动和每一个活动的具体目的都可以指向这个最终目的。也就是说,最终目的必须是理性活动的目的,这个目的是与诸多具体目的相比较而言的。作为理性活动的目的,其实现必须涉及某种高度的自我认识,涉及我们是什么、我们做过什么和我们能做什么。其次,这个最终目的必须是一个终结,即实现这个目的的主体完成并善终了自己的人生。

最终目的意味着,人们在实现了这个目的之后肯定不会再需要或寻求更多的东西。这不仅因为最终目的比任何其他的欲望对象更令人向往、更具有选择价值,而且因为它是在不同层次上的价值。再次,与其他利益相比,我们能够指出很多东西不是最终利益,这种思维过程具有启发教育意义。阿奎那曾雄辩地指出,旨在实现最终利益的生命不能把人生的主要目标指向获取快乐、权力、政治荣誉、金钱,或得到身体、智力、道德、审美甚至精神上的卓越,这每一项都是真正的利益,正是因为这些利益的存在,我们才必须进行权衡。

最后,最终利益必须在所有其他利益面前占据这样的地位:所有其他利益在主体的生活中都被给予了恰当的位置,但主体整个生活的目的却是实现其最终利益,反过来也可以说,最终利益就是主体的人生目的。这些其他利益都是特定主体的利益,是在特定中的利益,是在特定方面的利益。相比之下,这样的最终利益是无条件的利益,是衡量其他利益的标准。那么,什么是这样的最终利益,或者有什么条件才能成为这样的最终利益?

我们这样一般性地提出问题,似乎需要立即得到答案,但实际上现在要求得到答案还为时过早。试想一下有些思想家给出的一般性答案,他们对新亚里士多德传统所描绘的善和利益做出了杰出的解释:对于柏拉图来说,答案是对“善的形式”(the Form of the Good)的理解;对于亚里士多德来说,答案是对我们所思考的事物的沉思,我们应尽自己所能,以神的眼光来看待事物;对于普罗提诺(Plotinus)来说,答案是实现与“太一”(the One)的统一;在波爱修斯(Boethius)和阿奎那看来,答案是神的显现。我们应该赞同其中的一个答案,还是提出另外的答案?在这之前我们无法选择,直到现在我们发现这些答案是由哲学理论家提供的,理论家们从一个外部角度描述了实践生活。

3

作为伦理技术的叙事

但是,如果我们先用理论术语来描述实践生活,而没有认识到实践生活自身的特点,那么我们就会犯错误。我们首先需要考虑和确定一个最终目的的概念,即一个最终的人类利益的概念在实践生活中的地位。我们每个人只有在做出实践判断和选择的时候,通过践行美德,才能在生活中最佳地发挥我们自己的特殊能力和环境条件,发现某种指向我们自己的最终目的的导向,发现某种让我们自己的生活得以完善和圆满的导向。

因此,善于反思的主体越来越多地从某种叙事的角度来理解自己和他人,他们在这种叙事中作为主体去确定最终目的或未能确定最终目的,他们最初在活动中并通过活动对最终目的的本质有所理解,这意味着他们是理性的主体。人们的自我意识和自我认识在探寻这个最终目的的道路上缓慢而不均衡地提高着,这使人们能够更好地理解自己以及与自己交往的人在过去生活中经历的成功和失败,并明白其中的缘由。由此看来,弄不清生活中成功和失败的原因,就是生活一团糟的标志。如果说我们已经达到了最终目的的状态,那么这就意味着我们经过反思回顾提高了理解力,在这个状态下,我们不但能够讲述我们生活的故事,而且能够对我们所有的失败做出真正的评估。

4

叙事与实践理性

这个方法重视主体生活中的叙事,这种叙事具有三个显著特征。第一,这种叙事不仅是一个个体的生活的叙事,而且是一个处于人际关系中的个体的生活的叙事,她可以是家庭成员、学生,然后是教师、同事,也许是捕鱼作业或管弦乐队的成员,她在这些关系中需要依赖他人,他人也需要依赖她。在某些方面,她要考虑的是“我们”失败或成功的原因是什么,而不仅仅是“我”,但是在“我”和“我们”之间的思维主体变化中,她需要一个学习的过程。第二,这种叙事将关注她和他人如何从他们的失败与错误中吸取教训。他们拥有共同利益,吸取教训是为了实现这些共同利益。非常值得注意的是,错误,也许尤其是重大错误,可以被理解为让人们学习的机会,而不仅仅被理解为人们判断上的失误,抑或人们对错误欲望的屈服。第三,我们已经说过这一点,叙事会呈现出越来越多的方向,这让她更加能够融合各种个体利益和共同利益,她已经把对个体利益和共同利益的追求视为追求其最终利益的组成部分,这时她可能认为最终利益存在于和上帝的关系之中,也可能不这样认为。因此,她的叙事会有一个目的论结构;如果她向我们讲述这个叙事,我们就会自然询问“她会实现自己的目的吗?她的人生会善终吗?还是过早撒手人寰?”

当然,她能否在理论上构想出最终利益,取决于她是什么样的人,以及她在反思中善于理论化的程度。她如何构想出最终利益,在一定程度上取决于她和那些追求共同利益的人所分享的文化资源,取决于她和他们生活在什么文化之中,如古代、中世纪、早期现代、启蒙时代或后启蒙时代的文化,取决于她及其社会的宗教属性,如异教、犹太教、基督教或伊斯兰教。我们已经把她想象为既能思考又能表达的人,能够以恰当的方式讲述自己的生活。但是,许多理性主体在实践中虽然对自己的具体情况有所反思,但却从未找到机会讲述自己的人生故事,或者可能没有资源讲述这些故事。人们总有一个真实的故事可讲,让这个故事去捕捉他们人生的叙事结构,但理性主体的属性并不要求人们总是能够根据这个故事的思路来思考他们自己。

我们只有通过某些实践和某些关系,才能学会如何成为实践理性的主体,才能学会如何践行人们没有它们就不可能进行理性的思考和协商的美德,而尼采却刻意让自己脱离这些实践和这些关系,并让他人脱离这些实践和这些关系。这一点也许能让我们想象的那位新亚里士多德主义者感到震惊。把人排除在这些实践和这些关系之外,使人的道德经验变得贫瘠,就让人不能理解成为这样一个理性主体的意义和方法。这样的生活会剥夺人的某些经历,但只有这些经历才能让人知道从哪里开始道德和政治的探讨。因此,这注定会让一个人产生认识和理解上的错误,就好像尼采想象的新哲学家注定会产生错误一样,这些新哲学家把探索真理的意志变成了追求权力的意志。可见,我们想象的那位善于反思的新亚里士多德主义者从《超越善恶》的尼采身上学到的教训与我们想象的那位善于反思的表现主义者自己学到的教训是非常不同的。但值得关注的是,他们在尼采的著作中所得到的见解在别处很难得到,也许不可能得到。对于任何学习现代道德和道德哲学的学生来说,尼采的一些著作,就像休谟、康德和密尔的著作一样,是不可或缺的读物,这一点甚至现在还没有得到应有的广泛认克。

说明: 本文节选自麦金泰尔:《现代性冲突中的伦理学:论欲望、实践推理和叙事》)第一章,有删节。

原标题:《麦金泰尔:弄不清生活中成功和失败的原因,就是生活一团糟的标志》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司