- +1

在这位短篇小说作家界定中,《尤利西斯》其实是短篇而非长篇|此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。1974年《巴黎评论》编辑部诸人

在1953年《巴黎评论》创刊号发刊词中,“《巴黎评论》帮”重要成员、代为执笔的年轻作家威廉·斯泰伦如此写道:

从文学角度来讲,我们如今生活在所谓“批评的时代”,到处都是关于卡夫卡、亨利·詹姆斯、梅尔维尔,或者那些昙花一现的作家们的论文;文学杂志里则充斥着“艺术建筑美学”“时代精神”“二分法”一类的术语,它们似乎正处在要杀死文学的边缘,不是用非利士人的大棒杀死它,而是用有学识的闲谈让它窒息。

“其结果就是,我们有了批评家,却没了创造者……”斯泰伦继续写道,“《巴黎评论》希望突出创意写作作品,即小说和诗歌;这并非是要排斥评论,而仅仅是想要将评论从其在大部分文学杂志里所占据的支配性位置上移走。”

评论被移走之后,出现在《巴黎评论》创刊号中的,是一个名为“作家访谈”(Interviews)的栏目。第一位受访者是E.M.福斯特,编号为“小说的艺术No.1”——传递的理念再明显不过:这是一本属于创作者而非批评家的文学杂志。

今年是简体中文版《巴黎评论》系列出版十周年,而近期99读书人推出的《巴黎评论·作家访谈7》正好是该系列的第十本。书中收录有16篇访谈,依其在《巴黎评论》的刊发时间排序,最早一篇发表于1954年,最晚一篇2014年,时间跨度60年。涉及的16位作家,依性别划分,有男性作家14人,女性作家2人;依写作领域细分,有小说家12人,诗人2人,剧作家1人,文学批评家1人。

其中,莫拉维亚访谈有意保留了莫拉维亚与采访者互怼的片段,读后会对《巴黎评论》访谈的采写和编辑原则有进一步的感知。博学而谦虚的乔治·斯坦纳,在论及自己的作用时如是说道:“你我这样的人,作用到底是什么?我们是引水鱼,这些奇怪的小东西,游在真正的大家伙——大鲨鱼或大鲸鱼——前面,对人们发出警告:‘大家伙来了。’”

今天夜读,选取了来自弗兰克·奥康纳和约瑟夫·布罗茨基的部分访谈。在弗兰克·奥康纳的访谈中,读者会读到奥康纳对“短篇小说”这一体裁的界定,以及为什么在他看来《尤利西斯》《我弥留之际》这样的作品其实是短篇而非长篇小说。而约瑟夫·布罗茨基则对诗歌做出了迄今所见最强有力的辩护。

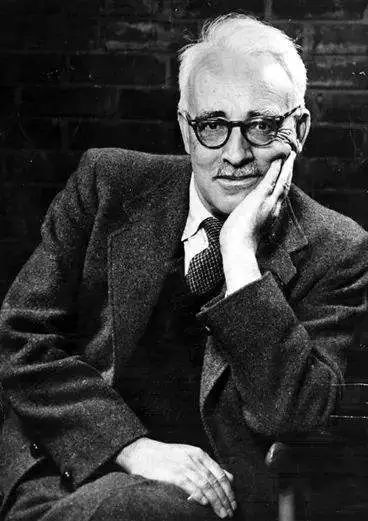

弗兰克·奥康纳

路旦俊 / 译

场景:弗兰克·奥康纳中等身材,不胖不瘦,一头浓密的银发,向后梳成一个大背头,眉毛漆黑。他说话时有着低男中音的音高,共鸣性很强,也就是那种被形容为自动唱机的低音。他带有爱尔兰口音,却没有丝毫的“乡土音”,说话时语调富有音乐性。他喜欢侃侃而谈,根本不需要人催促他谈论采访的话题。他的衣着倾向于粗花呢和休闲装:沙漠靴、灯芯绒夹克、粗花呢大衣;脖子上用绳子系着一件分量不轻的银质饰品代替领带,这种打扮明显带有一点加利福尼亚的气息。

奥康纳虽然平易近人、待人友好,在最初几次会面时却喜欢对人进行评定。这表明,如果他不喜欢所看到的东西,他会在看到你那一刻就对你毫不留情。他妻子描述了他俩出去散步遇到一群游手好闲的青少年时的情景。他们说了句痞话;奥康纳走过去告诉他们,如果他们知道好歹,就赶快回家。男孩们见他满头银发,便带着几份尊敬走开了。

奥康纳的公寓位于布鲁克林,他和年轻漂亮的美国妻子住在那里。现代化的客厅很宽敞,白色的墙壁,外加视野开阔的屋角,可以看到下曼哈顿区和纽约港。布鲁克林大桥在不远处横跨大河,可以远眺港口的窗户下有张桌子,上面放着一台打字机、一小堆纸和一副双筒望远镜。双筒望远镜是用来观察“前往爱尔兰的”客轮的,因为他每年都要回爱尔兰一次。他说如果不回爱尔兰,他难以存活。

——安东尼·惠蒂尔,一九五七年

《巴黎评论》:为什么你更喜欢以短篇小说作为媒介?

奥康纳:因为这是我所知道的最接近抒情诗的东西——我写了很长一段时间的抒情诗,然后发现上帝并没有打算让我成为一个抒情诗人,而最接近抒情诗的东西就是短篇小说。一部长篇小说实际上需要更多的逻辑和环境知识,而短篇小说可以像抒情诗一样脱离环境。

《巴黎评论》:福克纳说过,“也许每个小说家都想先写诗,但发现自己做不到,然后就尝试写短篇小说,这是继诗歌之后要求最高的形式。失败之后,他才开始写长篇小说”。你对此有何看法?

奥康纳:我倒是想安慰自己,那样真是太妙了。这听起来绝对完美,只是从一个短篇小说家的角度来说,这句话意味着写长篇小说易如反掌,世人皆能从事,而事实上,从我本人创作长篇小说的经历来看,长篇小说对我而言始终太难驾驭。至少,写出一部像《傲慢与偏见》这样的小说,可不是一个失败的文学学士、失败的诗人、失败的短篇小说家或者一事无成的人所能做到的。在长篇小说中创造一种延续生命的感觉——这才是重点。我们在短篇小说中没有这个问题,因为在短篇小说中你只是建议延续生命。在长篇小说中,你必须创造它;这就解释了我与现代长篇小说之间的一个矛盾。即便是像《我弥留之际》这样我非常欣赏的长篇小说,也根本不是长篇小说,而是一个短篇小说。我认为,长篇小说是建立在时间的特性、时间的本质以及时间对事件和人物的影响之上的。当我看到一部长篇小说的故事情节仅仅发生在二十四小时内之后,我就会想,为什么这个人要把这个短篇故事拖长。

《弗兰克·奥康纳短篇小说选》|人民文学出版社

《巴黎评论》:叶芝说,“奥康纳为爱尔兰所做的事就像契诃夫为俄罗斯所做的一样”。你如何评价契诃夫?

奥康纳:哦,我自然非常钦佩契诃夫。我想每个短篇小说作家都一样钦佩他。他是独一无二的,是一个值得阅读、钦佩和崇拜的人。但千万、千万、千万不要模仿他。他拥有各种最非凡的技术手段,而一旦你开始模仿他却并不具有这些技术手段的时候,你就会陷入一种散漫的叙事结构中,我认为即使是像凯瑟琳·曼斯菲尔德这样优秀的短篇小说作家也未能幸免。她看到契诃夫显然在没有偶发性意义的情况下构建了一个故事,于是便认定如果她也构建一个没有偶发性意义的故事,那也同样会成功,结果却事与愿违。她忘记了一点:契诃夫做过很长一段时间的记者,也为多家幽默杂志撰稿,写过哑剧,写过杂耍剧,他很早就学会了如何保持读者兴趣这门艺术,学会了创造有着坚实骨架的结构。这一点只是在他的后期作品中隐藏了起来。他们认为没有骨架结构也行,但他们都错了。

《巴黎评论》:那工作习惯呢?你如何构思一个短篇小说?

奥康纳:莫泊桑的忠告向来是“在白纸上写上黑字”,而我一直都是这么做的。我不在乎最终写成什么样子,我是什么样的烂文字都写,只要这些烂文字能够覆盖故事的主线,然后我才能看出端倪。在我写作时,在我给一个短篇写草稿时,我从来没有想过要写一个漂亮的句子,“那是八月里一个美好的晚上,伊丽莎白·简·莫里亚蒂正沿着大路走来”。我只是粗略地写下发生了什么,然后我就能看到结构的样子了。对我来说,故事的设计最重要,因为它可以告诉你,这里的叙述中有一个很糟糕的漏洞,而你真的应该用某种方式来填补它。我总是关注故事的设计,而不是故事的处理。我昨天刚写完一篇关于我朋友A.E.科帕德的文章,这位英国最伟大的短篇小说大师约两周前去世。我描述了科帕德撰写短篇小说时的方法,带着笔记本到处转悠,记录闪电的形状,记录某栋房屋的外观,并且始终使用比喻给自己以提示:“这条路宛如一条巨蟒匍匐上山”或者类似的东西,“她说了这些,酒吧里那个男人说了些别的”。他把这些全都写下来之后,就一定有了故事框架,然后他就会开始设计所有的细节。我可永远做不到这一点。我得先看看这些人都干了些什么,然后我开始想,这是一个美好的八月夜晚还是一个春天的夜晚。我必须等主题出来后才能进行下一步。

《巴黎评论》:你认识詹姆斯·乔伊斯吗?

奥康纳:只见过几次,也有过书信来往,仅此而已。他这个人比较腼腆,但与福克纳的腼腆不同——福克纳平易近人,但是乔伊斯比较傲慢。

《巴黎评论》:短篇小说最重要的要素是什么?

奥康纳:你必须有一个主题,一个需要讲述的故事。桌子对面有个人,我在和他说话;我要告诉他一些他感兴趣的事情。你很清楚,我们在哈佛遇到的主要困难在于,有些人跟女孩子有过风流韵事,或者有过其他有趣的经历,他们想直接进来讲这件事。这不是主题。主题是对每个人都有价值的东西。说实在的,如果你曾经有过这种经历,你肯定不会在酒吧里抓住一个男人,对他说:“听着,我昨晚约了一个女孩出去,就在查尔斯桥下。”你绝对不会干这种事。你抓住一个人说:“听着,我昨天遇到了一件非同寻常的事情——我遇到了一个人,他对我说了这些——”对我来说,这就是一个主题。当你抓住一个人的衣领想要诉说的时候,那就是一个真实的故事。这意味着你想告诉他,并且认为这个故事本身很有趣。如果你开始描述自己的个人经历,一些只有你自己感兴趣的事情,那么你就无法表达自己,你最终无法说出你对人类的看法。你开口说出来那一刻,你就有了一份责任。

我来告诉你我想说什么吧。我们当时在爱尔兰南部海岸度假,和一个老农民聊天。他说他的儿子(其实已经死了)去了美国,娶了一位美国姑娘,她来看他,独自一人。她的医生显然告诉她去爱尔兰旅行有益于她的健康。她和他们住在一起,看望了他儿子的朋友和其他亲戚,直到她走了之后,他们才知道男孩已经死了。她为什么不告诉他们?这就是你的故事。吸引读者,让读者成为故事的一部分。你一直在说:“这是关于你的故事——这是关于你的故事。”

《巴黎评论》:你有什么鼓励的话要送给年轻作家吗?

奥康纳:嗯,有一句:不要把退稿信太当回事。我认为他们根本就不应该把退稿信寄出去。我觉得单单是这些退稿信就可以构成一个非常有意思的选集。这在很大程度上是要让你记住,当你寄出某个作品时,某某人在另一端等着你的作品,而且他有一定的兴趣。举个例子来说明我对退稿这件事的看法:我有一个短篇被某家杂志录用了,于是我又一如既往地重新写了一遍,然后寄了回去。嗯,收到稿子的却是另一个人,结果我收到了一封信,信的措辞非常友好,说他们无法采用这个短篇,但他们会对我以后写的任何东西非常感兴趣。

(原载《巴黎评论》第十七期,一九五七年秋/冬号)

约瑟夫·布罗茨基

李以亮 / 译

一九七九年十二月,约瑟夫·布罗茨基在他位于格林威治村的寓所接受了采访。他未刮胡子,看上去有点苦恼。他正在校阅新书《言辞片断》的长条校样。他说,他已错过了所有可接受的最后期限。他客厅的地板上堆满了文件。我曾建议在一个更方便的时间采访他,但布罗茨基并不介意。

他寓所的墙壁和各处几乎都被书籍、明信片和照片淹没。有许多更早一些的照片,布罗茨基与奥登、斯彭德、奥克塔维奥·帕斯,以及其他的朋友在一起。壁炉上方,是两幅加框的照片,一幅是安娜·阿赫玛托娃,另一幅是布罗茨基和他的儿子,后者仍在俄罗斯。

布罗茨基冲了两杯速溶咖啡。他坐在壁炉旁边的椅子上,三个小时里保持着相同的姿势——偏着头,两腿交叉,右手要么拿着香烟,要么放在胸前。壁炉堆满了烟蒂。每当他厌倦了吸烟,就会把香烟扔往那个方向。

对于第一个问题的回答,他自认不甚满意。他说了几次:“让我们重新开始。”但是,访谈进行大约五分钟后,他似乎已经忘了录音机的存在,或者换句话说,忘记了采访者。他语速加快、热情高涨。

布罗茨基的声音,按照娜杰日达•曼德施塔姆的描述,如同“非凡的乐器”,带有鼻音,非常洪亮。

在一个间息时刻,布罗茨基问我喜欢何种啤酒,然后去了街角商店。在他穿过院子返回时,一个邻居问了一声:“你好吗,约瑟夫,你好像在减肥?”“不知道,”布罗茨基回答说,“当然,我在失去头发。”过了一会儿,他补充道:“以及我的心智。”

采访结束后,布罗茨基看上去很放松,与四个小时之前为我开门的那个人判然不同。他似乎还不愿停止说话。此时地板上的文件开始引起他的注意。“我非常高兴我们做了这么一个访谈。”他说。他目送我出门,并伴随他最喜欢的一语:“吻你!”

——斯文·伯克茨,一九八二年

《巴黎评论》:你对他人将你的作品翻译成英文的方法介意吗?

布罗茨基:我对翻译的主要观点是要求“准确”,而他们经常“不准确”——这是完全可以理解的。让这些人如你所愿地准确,是非常困难的。因此,与其为此事发愁,我想,也许不如我亲自来尝试翻译。

此外,我有原诗,这就够了。我把它翻译了,无论好坏,它都会保持不变。我的俄语桂冠——或者差个桂冠——已使我足够满意。在美国诗坛,我并不寻求一个好的座次。许多翻译令我不快,其实是因为它们不是很好的英语。这可能是因为我对英语的爱,还是相当无经验、相当新鲜的爱,因此也可能使我受制于一些额外的敏感性。所以,与其说我烦恼的,是我的诗歌的英语版本很糟糕,不如说我烦恼的是坏的英语诗歌。

某些译者信奉某种他们自己的诗学。在许多情况下,他们对现代主义的理解是极其简单的。他们的想法,如果简要说来,就是“散漫”。以我来说,却宁愿我的诗听起来老套平庸,也不愿它们松弛或散漫……我宁愿像有序的陈词滥调,也不愿是机巧的松散。

《巴黎评论》:你最后是怎样与阿赫玛托娃会面的?

布罗茨基:那是在一九六一年,我想。那时我和两三个人交上了朋友,后来他们在我的生活中发挥了很大的作用——就是后来所谓“彼得堡诗人圈子”。大约有四个人。其中一个人,我认为,是今天俄罗斯最好的诗人。他的名字叫叶夫根尼·莱茵;这个姓取自莱茵河。他教会我很多写诗的诀窍。也不是他教。我读他的诗,他读我的诗,我们坐在一起,彼此慷慨地交流,假装我们比实际知道得更多;他比我知道得多,因为他比我大五岁。在那个年龄,这相当重要。他曾经说过一个事,我通常会把这个告诉其他诗人——他说,如果你真希望写出有效的诗,形容词的使用应该降低到最小程度;但是,你要尽可能多地塞进名词——甚至动词也有害。如果你给你的一首诗蒙上某种神奇的面纱,将形容词和动词蒙住,当你揭开面纱后,纸上留下的应该是一层“名词”。在某种程度上,我遵循了这个建议,虽然不是宗教般地虔诚。它带给我很多好处,我必须说。

《小于一》|上海译文出版社

《巴黎评论》:你诗歌里的声调是可怕地孤独的,没有从与他人的互动里获益。

布罗茨基:是的,正是那样。阿赫玛托娃在一九六二年看过我的第一批诗之后,说过同样的话。她就是这样说的,一字不差。我冒昧地认为这是我诗歌的特点。

《巴黎评论》:你试过写任何形式的小说吗?

布罗茨基:没有。年轻的时候,我试过写一部长篇小说。我自以为,我写的东西在现代俄语写作里是一个突破……很高兴,我再也没有见过它。

《巴黎评论》:你说过,你很满意自己用英语写作的悼念洛威尔的诗。为什么你没有继续用英语写诗?

布罗茨基:有几个原因。首先,我有足够多要用俄语去写的东西。而用英语写作,你要面对很多极好的、健在的写作对手。这样做是没有意义的。我用英语写作那首挽歌,仅仅是想取悦亡灵。当我写成给洛威尔的那首挽歌后,又有一首诗以英文的形式袭来。我感觉到了那美妙的韵律,但我告诉自己打住,因为我不想为自己创建一个额外的现实。同时,如果那样,我将不得不与以英语为母语的人竞争,对吧?最后,也是最重要的,我没有那个抱负。我满足于我用俄语所做的事情,有时顺利,有时不顺利。不顺利的时候,我也不会想到试用英语。我不想被处罚两次[笑]。至于英语,我用它写随笔,这带给我足够的信心。事情在于——我真不知道如何表达清楚——从技术上来说,英语是我生活中剩下的唯一有趣的事了。这不是夸张,也不是一个冥思苦想的说法。事实就是这样,对吧?

《巴黎评论》:当你写作一首诗达到某个极点,接着可能朝一个你无法控制、无法想象的方向发展时,你认为在心理上发生了什么?

布罗茨基:问题是你总可以一直写下去,即使你有了最好的结尾。对于诗人来说,信条或教义不是终点,恰恰相反,它们往往是他的形而上学之旅的起点。比如,你写了一首有关耶稣被钉死在十字架上的诗。你决定写十节——而在第三节,你已经写到耶稣被钉死在十字架上。你必须走得更远,增加一些其他的——写出某些“非现成的东西”。从根本上说,我想说的是,关于“无限”的诗学概念要更为广大,它几乎是由“形式”自身推动的。有一次,在布莱德·洛夫,我与托尼·赫克特谈起对《圣经》的使用问题,他说:“约瑟夫,你是否同意,诗人要做的,就是从这里面发掘出更有意义的东西?”事实就是这样——《圣经》里存在更多的意义,对吧?在更好的诗人的作品中,你会感到他们不再是与凡人、或者某个六翼天使似的生灵交谈。他们所做的,是与语言本身交谈——把语言当成美、感性、智慧、反讽——对于语言的这些方面,诗人是一面清晰的镜子。诗歌不是一门艺术或艺术的一个分支,它是更多的东西。如果有什么将人与其他物种区别开来,那就是语言;而诗歌,作为语言最高级的表现形式,它是我们的人类学甚至遗传学目标。那些视诗歌为娱乐的人,视其为一种“读物”的人,首先就对自己犯下了一个人类学上的罪。

(原载《巴黎评论》第八十三期,一九八二年春季号)

原标题:《在这位短篇小说作家界定中,《尤利西斯》其实是短篇而非长篇|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司