- +1

一个个“待解谜”的笔名,令作家本身成为了文学角色 | 此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

从卡洛·科洛迪到阿尔贝托·莫拉维亚,从约瑟夫·康拉德到巴勃罗·聂鲁达,从特奥菲洛·福伦戈到伏尔泰,从翁贝托·萨巴到佩索阿,再到罗曼·加里(本名罗曼·卡谢夫,他在以埃米尔·阿贾尔署名的小说再次赢得龚古尔大奖后与世长辞),以及不可或缺的埃琳娜·费兰特……历史的长河里,作家和诗人们出于各种原因选择使用笔名,他们的名字也因此名垂青史。

同样的,别名(或网名)的使用,甚至崇拜,从未像今天这样受欢迎,因为我们今日正生活在一个网络的密林之中。意大利作家马里奥·鲍迪诺在《你不知道我是谁》一书中深入剖析了历史上的大作家和诗人们选择使用笔名的人文原因及其影响,探寻历史上作家笔名的趣味性,更兼有一定的现实意义。

《你不知道我是谁》

作者:[意] 马里奥·鲍迪诺

译者: 徐嘉娜

联合低音·北京联合出版公司

Lei Non Sa Chi Sono Io

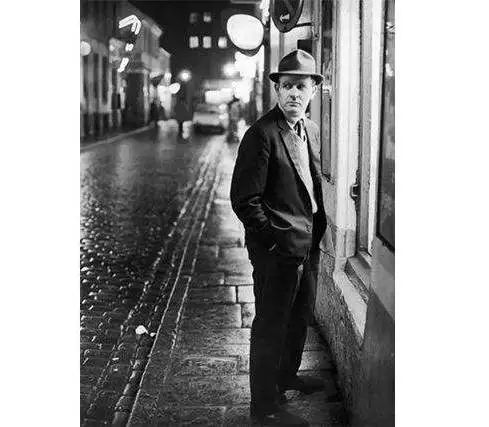

罗曼·加里是20世纪法国著名的公众人物之一:他曾是战时飞行员(如圣-埃克苏佩里和安德烈·马尔罗一般),亦是拥护戴高乐主义的英雄;他英俊潇洒、风度翩翩、衣着考究,又暗藏着几分挑逗的意思;他魅力超凡,身边美女如云,过着常人几乎无法效仿的生活。然而,1980年12月2日,他在巴黎巴克大街的家中,用一把手枪结束了自己传奇的一生。这一天,距离罗曼·加里第二任妻子珍·茜宝自杀的日子仅一年之隔。她是电影明星,曾在《精疲力尽》中担任女主角,并给观众留下了深刻的印象。尽管她与加里早已分居多年,但二人仍长期维持着朋友关系。

罗曼·加里与珍·茜宝

加里去世时只有66岁,他的死讯给其颇具争议的传奇一生画上了句号。或者,更确切地说,是为他自己的“整部小说”拉下了帷幕。就在自杀前的几个月,加里完成了人生的最后一部作品,并于11月30日寄给了出版商加斯东·伽利玛,希望能在自己死后出版。这部遗著的题目为《埃米尔·阿雅尔的生与死》,其尾语颇有一丝诙谐讽刺的意味:“我玩腻了。谢谢,再见。”

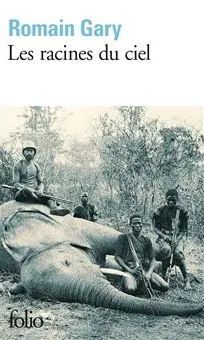

这里提到的阿雅尔,实际上是加里在人生最后六年中使用过的笔名。阿雅尔是一位被杜撰出来的作家,但文坛中却几乎无人质疑过,也从未有人真正深入调查过。然而,加里坚信,只要有谁稍微认真阅读他的作品,这一伪装便会露出马脚。加里是一个成熟的男人,但他笔下的阿雅尔却是一位“血气方刚”的年轻人,因为在法国有一些尚未了结的官司而暂住巴西。加里凭借着1956年发表的长篇小说《天根》,一举拿下当年的龚古尔文学奖,而阿雅尔也借着《如此人生》获得了这一殊荣。曾有《快报》的一位评论记者称,这位青年作家在创作时,至少得到过加里,或者更多人的指点。换句话说,该作品是一部合著,之后的那些才是他的专著。

罗曼·加里凭借《天根》和《如此人生》两获龚古尔文学奖

如今,回过头来再看此事件,不难发现它跟神秘作家费兰特的身份之谜有几分相似,这位闻名世界的意大利女作家的身份,至今仍是个谜团。坊间流传其作品均为“合著”,但如果我们进一步探究,其中又大有玄机。整部《埃米尔·阿雅尔的生与死》叙事风格显得有些玩世不恭,加里清楚地明白这一点并写到,文学正在平庸中逐渐沉沦,他试图挽救,“这是一个史无前例的过程”——起码他是这么认为的——当然,19世纪初麦克弗森编造诗人奥西恩的壮举除外。但若仔细观察加里的所作所为,便会察觉其超凡脱俗之处。

如果说麦克弗森假装发现了一个伟大却被世人遗忘的盖尔族吟游诗人,而让(18世纪末的)世界为之一振,加里则无意间开启了一个多重身份的时代。换句话说,加里曾经所做的正是当今社交媒体所为的一把鲜为人知甚至遭人厌恶的文学语言大众化,并逐渐将其融入人们的生活。我们完全可以尊称加里为虚假时代的先驱者和鼻祖,甚至连目前盛极一时的科幻小说都无法企及。他不仅在麦克弗森和费兰特之间扮演了承上启下的角色,同时也是一位不局限于诠释笔名语法和修辞的作家。加里大大超越了那被称为老把戏的艺术规则,成就了一个传奇。对于读者、记者、评论员,也就是文坛和公共舆论(有人可能不相信,但当时确实存在),他总是那么轻描淡写地说:“您不知道我是谁,且永远也不会知道。与所谓的真实身份相遇是在死亡后,但那时,这真实身份似乎会变得毫无意义。”

笔名文化从未像今天这般受人欢迎。可以说,出于工作的技术原因而使用的虚假身份已俨然变为多样的大众身份:这也许事出有因,其中大多数情况与事物存在的本质有关,而非职业因素,如特工、宗教人士、演艺界人士等。后者通常会因功能或传统需求,而使用化名,一方面可起隐秘或保护作用;另一方面,可以凸显使用者的身份,如特工007或意大利的索菲亚·罗兰。

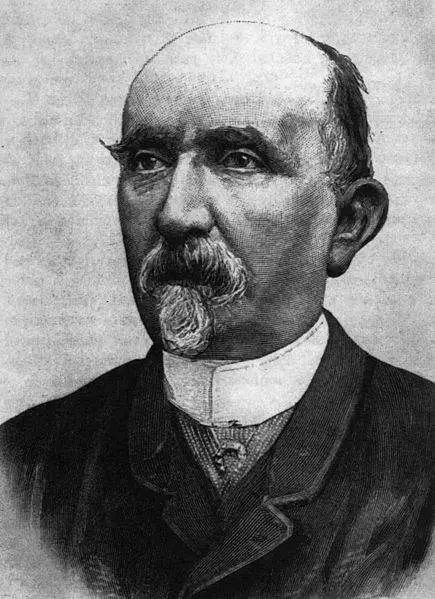

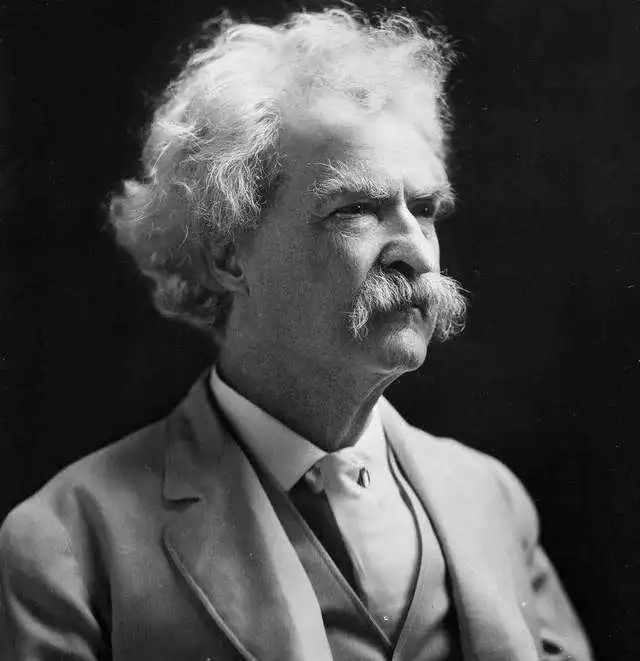

卡洛·科洛迪(左)和马克·吐温

数个世纪以来,笔名对于文坛来说几乎是必不可少的,特别是那些冒着生命危险写作的政治和宗教评论家、讽刺小说家和幽默小说家,但他们中的很多人并不是出于保护自身的目的才使用笔名。萨缪尔·兰亨·克莱门便是最好的例子,其笔名马克·吐温的姓氏原是密西西比河上的水手用来测量航道水深的术语(这个计量值约为2米)。卡洛·科洛迪亦是如此。他原名为洛伦兹尼,是经典名著《木偶奇遇记》的作者,自认为是幽默小说家,实际上也的确如此。科洛迪是托斯卡纳维内利的一个小镇,是洛伦兹尼母亲的出生地。另一个例子是约翰·勒卡雷,原名戴维·康威尔。他并不是基于审美或商业考虑才选择使用笔名的。1961年,他凭借《召唤死者》首次进入大众视野时,还任职于英国军方情报单位,出于安全原因无法使用真实姓名出版作品。三年后,著名双面间谍金·菲尔比将份英国特工名单交给了苏联,使得约翰·勒卡雷身份暴露,他也因此改了行。而金·菲尔比随后成为约翰·班维尔经典小说《无法企及》中的文学人物。对于读者来说,此时的戴维·康威尔俨然已是勒卡雷,再用回原名会适得其反。在阿尔及利亚恐怖主义猖獗的那几年里,神秘的侦探小说作家穆罕默德·莫莱赛奥曾在军队中担任军官,为了躲避军方对书籍的审查,他使用妻子的名字“雅斯米纳·卡黛哈”作为笔名,在成名之后,仍继续沿用。

如今,笔名早已不再是某些特定社会阶层的特权,每个人都可以随意使用。每个人都能借助社交媒体,根据自己的意愿来展现自己,有意或无意地成为另外一个人,为自己编造虚拟的一生,尽管真实的姓名还在使用。所谓的日记综合征由此爆发,并通过网络得到强化:为了服务我们及其他人的自恋情绪,出现了越来越多的假面。众所周知,笔名是一种大众仪式。那么,这又是怎样一种仪式呢?

约翰·勒卡雷

乍看起来,这种仪式与文学中出现的平行现象大相径庭——它具有自己的传统、历史、动机以及不同的作用和特殊的目的。

埃琳娜·费兰特是一位拥有大量读者且享誉全球的那不勒斯神秘女作家,对其真实身份的调查与揭露在国际上曾引起一阵骚动,不仅仅是译者和出版商,她的铁杆粉丝对此也有些恼火。随着费兰特的小说逐渐成为脍炙人口的作品,任职于意大利商业日报《24小时太阳报》的记者克劳迪奥·加蒂,在2016年公布了意大利出版机构Edizioni E/O的营收,而一直在这家出版机构担任顾问的安妮塔·拉哈女士也在这时候开始与其作家丈夫多梅尼科·斯塔诺恩频繁置业。虽然这种调查手段颇有成效,但似乎很多人并不买账。在各位大文豪的笔名背后总隐藏着一些鲜为人知的故事,我们暂时先搁置不谈。多年来,人们一直对费兰特的真实身份津津乐道,试图通过分析其写作风格、人物背景及作品内容来解开这个谜团,克劳迪奥·加蒂的调查,似乎为这种持续多年的猜测提供了有力证据。

根据费兰特小说《我的天才女友》改编的电视剧

费兰特的例子对于笔名在文学领域的使用及其影响极具启发性。这不仅具有指导意义,甚至还很有趣。它算不上史无前例,因为它汇集了一个古老传说的所有元素,广为流传却又易被遗忘。总是有人想方设法要找出躲藏在名家笔名背后的人,而在真相大白之日,众人的反应总是可以接受且态度温善的。除个别特例(接下来我们会详细讨论)之外,如费尔南多·佩索阿那样模棱两可、极为复杂的情况,几乎每一个笔名背后的故事都会在作家生前被发现。当然,还有罗曼·加里的故事,只要有谁愿意稍微认真一些阅读他的作品,便会有所发觉。

也正因如此,才更要多些耐心,虚假的传奇至少需要一点儿悬念。现在,请回到加里,或更确切地说,应该是罗曼·卡谢夫。他出身于一个犹太家庭,童年时期,罗曼跟随追寻美好生活的母亲妮娜·奥钦斯基前往法国定居。妮娜·奥钦斯基曾是一名演员,后又成为一位服装经销商和富裕的企业家,她决定成就自己唯一的爱子,将他培养成一个伟人。她一直认为罗曼是一个不可多得的天才(事实证明,她的确没有看错)。如果罗曼学习成绩不好,妮娜便会怪罪老师无法理解他;如果罗曼学不会拉小提琴,那肯定是老师(或是制琴师)的错,使他无法走上光辉的演奏家之路。

根据罗曼·加里自传体小说改编的电影《童年的许诺》还原了他和母亲之间爱恨交织的羁绊

罗曼的名字有点儿俄化和犹太化,而他作为法国乃至全世界迄今最英俊、聪明且受欢迎的男人之一,很显然有必要改名字。因此,当他决定投身于文学时,便开始仔细研究有哪些笔名可以使用。他花了很长时间才找到“加里”(Gari)这个假名(俄语的意思为动词“燃烧”,后又被英语化为“加里”,即Gary)。这绝不能说是在浪费时间,况且也是个不错的选择,因为不管在这之前还是之后,总会有各式笔名涌现出来。此外,他将自己的原名“罗曼”(Roman)法语化为“罗曼”(Romain)。

加里于1935年成为法国公民,在巴黎攻读法学的他,一贯显得比较懒散。加里从青少年时期开始在文坛小试牛刀(但成绩并不理想,当然,这绝对是因为出版商不懂得慧眼识珠),后来他继续以卡谢夫的身份出版小说,并尝到了成功的甜头,一些作品也陆续在美国被翻译出版。他于1937年出版小说《亡者之酒》,但这部作品并没有成为他人生的转折点。使他停滞,又推动他步入人生正轨的是战争。法国战败后,这位年轻作家加入了戴高乐的部队。这其中还有一个非常有趣的巧合,那就是,几年前,在他与母亲讨论寻找合适笔名的时候,也曾考虑过采用将军的姓名。“自由法国”军队虽为法国的“地下”军队,但一直以正规军的身份与国外同盟并肩作战。罗曼曾是这支军队的副官,也曾进入最富有诗意的军种——空军服役。他知道自己在做什么;他勇敢、酷爱冒险,一生荣耀无数,奇迹般地在各种惨烈的飞机事故及难治之症中存活下来,同时也从未忘记母亲的教诲:坚持写作。他在降落场地上写作,也许还在飞机里创作;他在北非或者欧洲基地的漫漫长夜中写作;当同伴都已熟睡时,他还在运输船上、帐篷中写作。加里为解放日而准备的成果是题为“欧洲教育”的小说,于1943年在英国兵营中完成,后在1945年1月出版,取得了巨大成功。可惜他的母亲无法目睹这一幕,因为这名年轻的飞行员在战后才知道,母亲早在四年前就去世了。作家那几年收到的全都是母亲生前便已写好的书信,她在过世之前将信件交给一位好友,叮嘱对方在自己死后依次寄给加里。信中当然不可能提及时事,但却写满了对加里的鼓励。最后一封信中只写了这么一句话:“我的孩子,坚持下去,你要坚强。妈妈。”罗曼·加里的母亲是一个意志如钢铁般坚强的怪女人。她的预言几乎同时实现了;在短短几个月的时间里,罗曼·加里不仅成为一名成功且广受好评的作家,还开启了外交生涯,即使这是一个备选项,也是妮娜一直所预言的。他英俊潇洒、浪漫多情、魅力十足,在环游世界的同时,创作了法国20世纪下半叶最重要的几部作品。他是一名成功的导演、一个连环诱惑者,全身上下都散发着浓浓的法国情怀。然而,他最终还是选择为自己编造一个替身。很显然,他绝不是一个保守或内向的人,更不是一个谨慎之人;他这么做绝不是因为害怕或排斥公众场合。他毫无隐私可言,也没有用于隐居的秘密小屋。他位于马略卡岛的别墅甚至可被称为一座命运交织的城堡,人人都能下榻此地,而他也喜爱组织庆典。

罗曼·加里与母亲

1968年之后,很多事情发生了改变,加里或许已经感受到没落的端倪。难道发生了类似于戴高乐将军的经历吗?这是个他曾经在荣耀之路上跟随过的人。黄昏即将来临,却没有作家能感受到它,他曾熟知所有黎明的曙光。加里开始渐渐厌倦自己的成功、名气和身份。《当法国开始厌倦》——这是《世界报》1968年3月15日发表的文章,其中描述了这种渗透至各个社会阶层的枯燥和乏味。而今,似乎也轮到他了。

正如格姆布洛维茨所说的那般,加里在临终前做出解释,想通过改名再次证明“一位作家可局限于人们为他创造的“形象”到何种程度,这个“形象”与作家的作品及其本人毫不相关”。十几年之后,多丽丝·莱辛也效仿加里——她用笔名简·萨默斯连续发了两部小说给常年合作的出版商。她想证明的是,没有什么比成功更容易造就成功。不出所料,这几部小说果然被退了稿,随后通过另一家出版社出版,但并没有多少销量,更没有引起文坛的注意——在作家出面澄清后,这几部小说才以《简·萨默斯日记》的书名再版。这位英国作家的目的或具社会意义。然而,加里不仅企图成就一个雄心勃勃的文学计划,当中还夹杂着些许报复的欲望。

多丽丝·莱辛

当他决定以笔名埃米尔·阿雅尔发表《爱蟒的人》时,法国评论家认为加里业已文思枯竭、江郎才尽。这种情况对于像他这样性情的人而言,实在难以接受。

于是,他在60岁时(1974年)发表了一个焦虑年轻人的处女作,为的是证明人生还有许多路要走。加里的一个朋友曾在他位于马略卡岛别墅的书桌上,看到过署名“埃米尔·阿雅尔”的手稿,她虽然曾向有关报社透露过这一消息,但没人相信她的话。两者的作品之间的一些风格相似之处偶尔会引起文坛的质疑,但作家大多会圆滑地回答:“众所周知,晚辈往往偏爱模仿前辈。”然而,从一部小说到另一部,从一个身份到另一个,也会在措辞、主题方面留下一些线索,但这些几乎无一例外地被忽略了。他在自己的遗作中以略带诙谐的口吻评论说:“只要读一下就行了。”没有人做得比这更明显了。可能罗曼·加里有所夸大,但毋庸置疑的是,他的确在各处都留下了线索。

加里与自己杜撰出来的作家都会按时出版作品,后者的书往往比他本人的书更受赞扬。阿雅尔(一个俏皮的笔名,俄语“阿雅尔”的意思为炭火,类似于“加里”之意)在1974至1979年间,先后出版了四部小说。但之后,这个游戏对于加里本人而言或许变得过于复杂了。又或许,他已感到厌倦。然而,在那段时间里,这个人物的出现无疑是一次胜利的挑战,充满了道德意义,也是冒险的大胆尝试。例如,当他打算给阿雅尔配上一幅画像时,还曾向远房表亲求助,但这也只帮他掩盖了一段时间。即使保罗·帕夫洛维奇走漏了些风声,也无法拆穿这个面具。也许,也没有人真正想要这样做,当然,具体情况如何,我们永远不得而知。

罗曼·加里的书房

罗曼·加里在遗作中声称,有那么一瞬间,自己完成了“整部小说”,而作者本人也成了镜像世界中的一个文学人物。这是他一生中恒久不变的话题,即在写作生涯中使用过许多笔名,例如福斯科·西尼巴尔迪、夏当·博加,但并未在文坛中引起过轰动。感谢阿雅尔,那些围绕着书而不是书的部分(装饰部分)成了文本。如果“整部小说”的想法会使人联想到瓦格纳及其所有艺术作品,那么,这种结合或许并不是偶然。但在这个纯文学领域,还存在另外一点:话语不多,极具启发性,似乎与费兰特的身份之谜有关。

阿雅尔发表《爱蟒的人》后,许多人都在揣测谁是阿雅尔。《新观察家》曾提出作者可能是奎纳乌或者阿拉贡,并认为这本书“一定是某位大作家所作”。加里还非常得意地回忆说,甚至有人认为这部小说是由令人毛骨悚然、极具神秘色彩的黎巴嫩恐怖分子——哈米尔·拉哈所著。

其实,拉哈(Raja)不正是倒着读的阿雅尔(Ajar)吗?这样一来,几乎可以肯定地说,加里在字里行间已经暗示了阿雅尔的身份。值得注意的是,我们所熟悉的费兰特,已经被人指认为安妮塔·拉哈,也就是那位大翻译家。让我们来做一个奇幻的文学假设:《埃米尔·阿雅尔的生与死》首次在法国出版时,费兰特或曾拜读过。她也许从中感受到了一种召唤,甚至是一种使命。加里的书于1981年出版,埃琳娜·费兰特发表的第一部长篇小说《讨厌的爱》,则由罗马的出版机构E/O于1992年出版。一个正准备结束游戏的作家曾在不经意间播下一颗种子,在此期间,这颗种子也有着充裕的时间去发芽成长。

翻译家安妮塔·拉哈被认为是埃琳娜·费兰特

让我们尝试做一个大胆的假设:罗曼·加里与埃琳娜·费兰特之间存在着实质性的关联。好吧,两者之间的相似之处确实不少:埃琳娜·费兰特既是作者,也是主角,这是无可争辩的事实。费兰特本人就是其小说的一部分,她通过邮件采访和自传性文章,撰写了一个故事,一个相对准确的自传。她在访谈集《碎片:一位作家的旅程》中采取了相同的做法,并进一步佐证了笔名的选择并非偶然,而是小说中不可或缺的一部分。当以费兰特的身份出现时,这位隐形作家使自我的另一面成为文学角色,正如加里创造阿雅尔那样。

在这种情况下,还缺少表亲帕夫洛维奇,但要说的是,只需要一点儿耐心,就能再次见到他的灵魂以其他形式在其他情况下重现。笔名的世界浩瀚无垠,难以掌控。然而,也许正如人类所有的事物、小说和叙述一样,笔名的世界也存在许多共同的特征、处境和情节,它们在历史的长河中周而复始,尤其是在我们当下的时代,笔名本身不正是叙述的一个要素吗?

我们目前经历的这个故事恰恰始于17世纪。这就好比一个旷日持久的翻牌游戏:不一定无谓,不必总是严肃,但这就是它的玩法。

原标题:《一个个“待解谜”的笔名,令作家本身成为了文学角色 | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司