- +1

“他这一生,没白活”——贺友直夫人谢慧剑忆贺友直

压根就没走。

也许,画完画,“咪”了点小酒,打了个盹,正悄眯眯在什么地方,适意地看着浮生世相,他一直喜欢那些平民而有着烟火气的生活。

在一代连环画大家贺友直先生诞辰100周年之际,《澎湃新闻·艺术评论》(www.thepaper.cn)近日走进贺友直先生故居,请贺友直夫人谢慧剑回忆了与贺友直相濡以沫的生活与往事。

贺友直夫人谢慧剑坐在贺友直先生的旧影前 澎湃新闻 陆林汉 图

贺友直与夫人谢慧剑在巨鹿路的家门前

顺着弄堂楼梯上去,走进贺友直故居的“一室四厅”,“贺先生压根就没走”的感觉就愈加强烈了。

贺友直先生的夫人、90多岁的谢慧剑满头白发,身板硬朗,坐在贺友直先生的旧影前。

一杯清茶,两支佛手,几个葫芦,还有,一盆蝴蝶兰,纷繁中,一片清朗。旧影中的贺老似乎是在冬日,系着围巾,微微昂着头,淡然注视着面前。

“老头去世六年了,但在我心里,他还活着——感觉老头就是出差去了,我每天起床倒茶,也会给他倒一杯。子女有什么他爱吃的菜,也会让他先‘尝一口’。”老太太平静地说。

贺友直先生旧居,贺友直先生旧影前

贺友直先生自画像

澎湃新闻:今年是贺友直先生诞辰100周年,很多人都在发自内心的怀念他敬重他,记得2016年,《东方早报·艺术评论》专门出版了16版的贺老纪念专刊。六年过去了,感觉忆念贺老的人越来越多,怀念他的率真与风趣,怀念他的白描,怀念他通过连环画带给世人的那么多记忆与温暖。

谢慧剑:听说今年要举办不少纪念活动,让我们很感动。老头去世已经六年了,还有那么多人想着他,敬重他,他这一生没有白活。过去他经常要出差去下生活,在家的时间很少。现在有时我都觉得他是出差去了,我每天起床喝茶,也会给他倒一杯。子女们也是,有什么他爱吃的菜,也会让他先“尝一口”。孩子们经常带我去墓地看看他,逢年过节,子女都会去看看父亲。

2016年贺友直先生辞世后,《东方早报·艺术评论》推出的贺友直先生纪念特刊封面

澎湃新闻:说起贺老,因为您和他相濡以沫七八十年,想听您讲一讲您所知道的贺老的成长、创作、生活等。他从一个喜爱绘画的青年,成长为名满天下的大画家,跟您的支持、陪伴都是分不开的。您怎么看待他的一生以及创作成就?

谢慧剑:这就得说到他的为人,他是个明白自己的人。如果要评价他,那就是——他这一生没白活!他对得起广大群众对他的尊重!他对自己的要求非常之高,对子女的教育也是,要求他们踏踏实实、老老实实、诚诚恳恳做人。让我们感到欣慰的是,家里的五个子女团结得好,他常常对我说我们家就这点好。

贺友直老两口在作品捐赠仪式上

这些年,他陆陆续续将自己历年来的精品创作逐一捐给了上海美术馆、上海历史博物馆、浙江美术馆、宁波美术馆、中国国家港口博物馆、北京画院等,子女从来没有一句怨言,他们说:“爹爹的东西爹爹做主,只要爹爹喜欢。”这在很多人为父辈留下的财产争得不可开交的当下,不多见的。老头一直跟我说,我们家里经济条件虽然说不上好,但是孩子们也不盯着我的东西算计着,自己靠自己挺好的。

澎湃新闻:让人感动。贺老生前一直说一个人要有“自知之明”,他一直谦虚而风趣。

谢慧剑:是的,他一直认为自己是个连环画家,他说他一画连环画就聪明。有人说,你的作品《白光》难道不是国画吗?我们画国画的还画不出这样的人物。他说,我就是画小人书的。曾经上海南京路的朵云轩想请他画一些扇面,他说,“我画不来的。”为什么呢?因为他认为自己学问不高,一不了解历史;二没读过历史人物的著作;三对典故毫无知识积累。不能在纸上胡乱画画,这钱不能赚。有时候朋友喜欢他的画,他说如果喜欢就拿去,但钱是不要的。我家五个小孩,儿子女儿都没有父亲的作品。只有第三代孙子和外孙结婚的时候一人送了一张留作纪念,一个外孙还没结婚就没有。我很佩服他的一点就是知道自己几斤几两,是干嘛的。很多人请他画国画,他说,“我是画小人书的,我画不来国画的。”

贺友直 《白光》选一

贺友直 《白光》选二

澎湃新闻:贺师母你可否介绍一下贺老的第一本作品《福贵》?

谢慧剑:那本作品不是我亲戚介绍的。当时正值解放之际,也是我们最困难的时候。他当时没有工作,亲戚里也没人能帮忙。他从小就喜欢画画,小时候端午节在乡下给人家画老虎。

《福贵》是他自编自绘。刚开始,他不知道连环画如何连起来,就将一根扎鞋底的线钉在墙上,一张张放上去看是否能连得起来。画这部《福贵》的时候,经纪人本来说好的报酬是四石大米,结果等画好书出版了去向经纪人要四石米的时候,经纪人说老板逃到香港去了,结果一粒米都没得到!画这部作品的时候是家里最困难的时候,当时吃饭是有上顿没下顿。

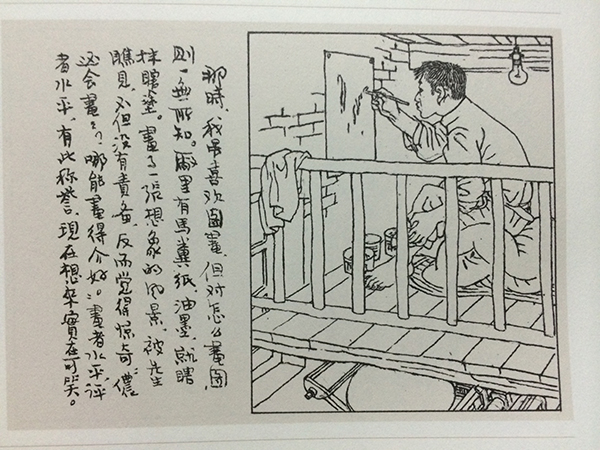

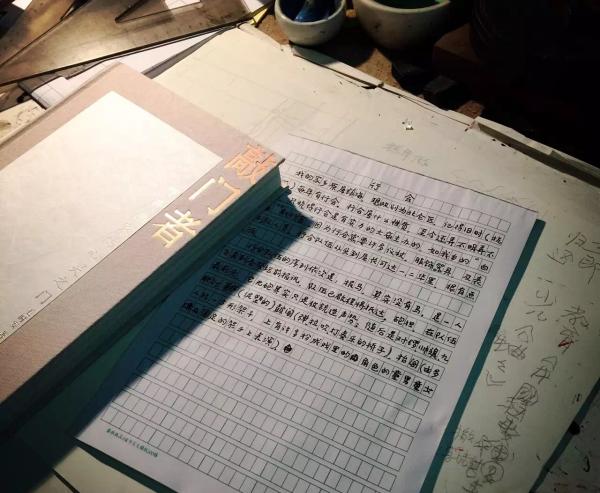

《贺友直自说自画》中记录了《福贵》的创作。

澎湃新闻:当时是什么时候?他还没有进上海人民美术出版社吧?

谢慧剑:当时是刚解放的时候。他后来经人介绍参加了上海美术工作者协会的连环画组学习。一九五二年,他考取“连环画工作者学习班”后分配进当时公私合营新美术出版社,也就是现在的人民美术出版社。他进了出版社以后对自己要求很高,工作很努力,经常回家还要搞创作。画农村题材了就下乡体验生活,一去就是几个月。这么多年得到的成就都是靠他自己努力专钻研、刻苦摸索出来的。

1958年,贺友直(左)、汪观清(中)与韩敏(右)在人民公园,他们是上海人民美术出版社老同事。

澎湃新闻:所以这完全是他自己摸索出来的。

谢慧剑:他善于观察,自己摸索。

澎湃新闻:你们年轻时是怎么相识相知的?当年他身上是哪些方面让您最喜欢?

谢慧剑:我们是1948年底结婚的,一起过了近七十年。我们一起苦过,这一辈子我很知足。

贺友直他从小苦出身,五岁就没了母亲。他父母过世早,我的父亲也过世早。

宁波北仑贺友直纪念馆中展示的一张贺友直先生童年的照片

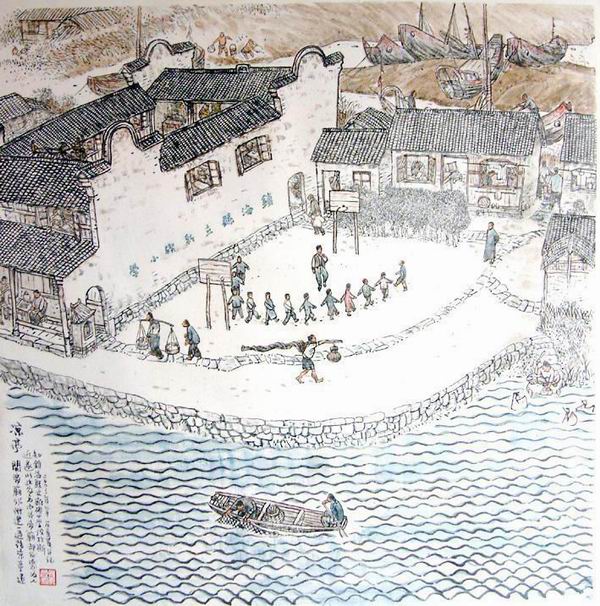

贺友直系列作品《我来自民间》之一

他的姐夫是我们谢家村庄里的阿哥。我当时在上海的工厂里工作,每月休息时就去阿哥家里。我去阿哥家,他去姐夫家时,相互认识的。

也有别人给他介绍过对象,那个对象喜欢他的卖相,但知道他穷后,就拒绝了他。后来他的姐夫就说,别烦了,你们两个穷鬼碰穷鬼,干脆在一起好了。本来是开玩笑的,但最后真的就好上了。结婚之前,我家里人是有些反对的,因为他实在是一无所有。但我觉得两人在一起只要争气,总有一天会好的。他姐夫说,“你们要约法三章。你们两个人脾气都那么倔,以后不能买好东西,不然东西都会被摔光的。”后来我们就约法三章,婚后吵架不能摔东西。就这样,我们就凑合在一起了。我当年喜欢的是他的志气和骨气。我们两人这点是很相同的。

《贺友直自说自画》:有年夏天,我生了一身的天疱疮。大叔大婶觉得我小小年纪命太苦,认为我父亲不该不管,就给我父亲写信说,“你再不管儿子我要贴张邮票寄给你了。”

我跟他几十年,不离不弃,源于家训的严格。我的外祖母对外祖父的好,我一直看在眼里,外祖母在我和他结婚的时候再三再三关照我:“他从小没有母亲,娶个妻子如果再不称心,那就真的太苦了!”要我对他好。他后来总说我们一起这么多年苦过来,比上不足,比下还有余,很知足了。

贺友直和夫人谢慧剑(中间)

澎湃新闻:当时贺老也没正式工作吧?

谢慧剑:当时刚刚解放,他没有工作的。抗战胜利后,他就住在他的朋友家里。他的朋友是在印刷厂里工作的。他当时也去当学徒,没工资的,拿点零花钱。所以他一直没忘记艰苦的时光,对经济困难的人一直是很同情的。

《贺友直自说自画》:那时,我虽然喜欢图画,但对怎么画图则一无所知。厂里有马粪纸、油墨,就瞎抹瞎涂。画了一张想象的风景,被先生瞧见,不但没有责备,反而觉得惊奇:“侬还会画画?哪能画得介好。”画者水平,评者水平,有此称誉,现在想来实在可笑。

澎湃新闻:贺老的成功离不开您的支持。在你的印象中,从什么时候开始,就像您说的,他开始一心一意地投入画画?

谢慧剑:自他有了工作后,他就把工资交给我,往橱里一放,要钱了就从里面拿点零用钱。他也不过问你怎么花钱。他也没别的爱好,就是喜欢喝点酒。刚结婚的时候,去他的姐夫家时,会一起喝点酒。他空下来就是画画。他说,“家里事情都不管,工资上交,一心画画”。

贺友直连环画经典《山乡巨变》

那时候孩子们都还小,家里的大大小小事情都是我在操持,他一出差就几个月,孩子吃喝拉撒他没法管的。就是出差回来会给孩子们买东西,他舍得花钱给孩子们买玩具,男孩玩的女孩玩的他都买,买的都是很好的东西。他不出差的话经常会把稿子带回来画。他在画画,家里不好有声音,孩子们也不能在房间里跑来跑去影响他。

贺友直《山乡巨变》

因为他一心在创作上,家里的事情就全部落在我身上。我外面工作完了,还要忙家里一大堆事。虽然那个时候用了阿姨,但是五个孩子,事情还是忙不完的。那个时候我们家还没有煤气,烧的是煤饼炉,煤饼要自己扛上楼叠起来的。有一次就是我太累了,在楼梯上叠煤饼的时候突然休克了,从楼梯上滚下来,后来还是邻居叫了救护车送到医院的。老头不在家,他出差了。

贺友直,《朝阳沟》,1979,中华艺术宫(上海美术馆)藏

贺友直,《朝阳沟》,1979,中华艺术宫(上海美术馆)藏

澎湃新闻:刚才说到过去吃了很多苦,可否谈一谈你们在一起印象深刻的、最艰苦的时光?

谢慧剑:最艰苦的时候是刚解放后,大概是1949年左右。我们没有住房,是因为帮别人管理房子,才有一间客堂睡觉。当时还有一个朋友和他妻子也没房住,就来到我们这里,四个人住一起。我当时怀着小孩,他朋友的妻子也怀着孩子,家里的米也没有,外面洪水泛滥,最后老头冲出去借米。那一年过年,别人家都是买菜烧菜,而我们没有钱,老头就去问他的朋友借钱,借到钱已经很晚了,外头已经没什么东西能买了,最后买了两罐罐头肉,就这样过年了。孩子生下后,没有奶,也买不起牛奶,只能磨米喂孩子。后来进了新美术出版社,我们家就有工资了,生活就好一点了。

贺友直,《我自民间来》,中华艺术宫(上海美术馆)藏

他因为父母去世早,小时候乡下的叔叔、姑姑都照顾过他。进入人美出版社后,老头的工资刚开始是105元,后来变成了135元,我们住的地方(现在的贺友直旧居)房租是22元,但他每月都要打钱给经济困难的叔叔、姑姑两户人家,从不间断,连乡下堂哥家孩子的学费都是他负担。后来出版社有超额费,再版费,生活也就好点了,他很知足。

贺友直位于上海市区巨鹿路弄堂里的狭窄楼梯与老屋。

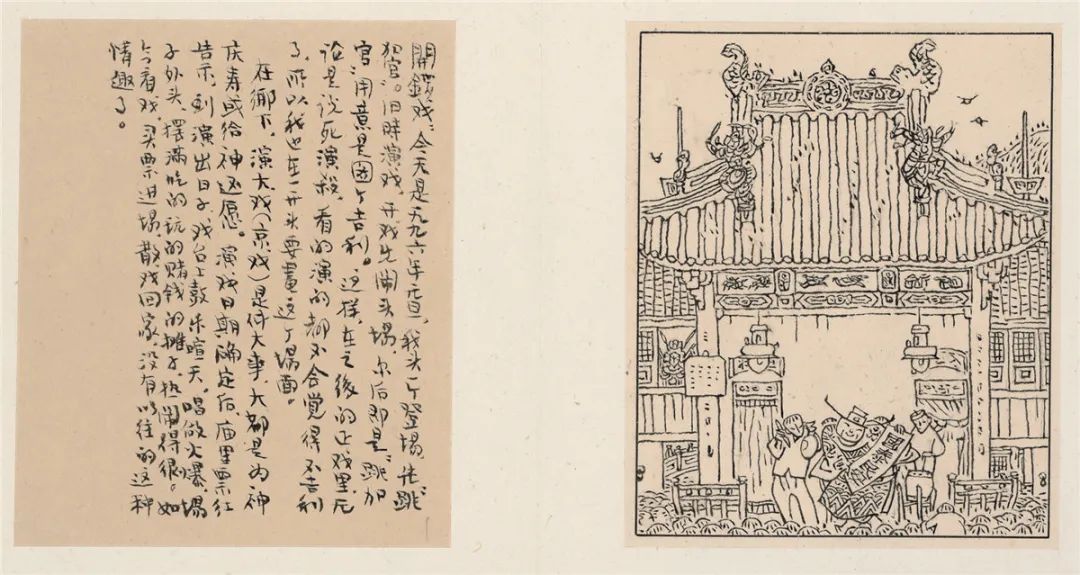

澎湃新闻:贺老在上世纪六七十年代的生活是怎样的?

谢慧剑:他那时候工资没了,变成每月15块的生活费,除去房租已经剩下不多了。那时候三个孩子要去上山下乡,给他们准备行李等等都要花钱。都靠我母亲和妹妹家还有他侄女的接济,我们熬过来的。他前前后后在“牛棚”待了两年。

澎湃新闻:他平时遇到看不惯的事会发牢骚吗?

谢慧剑:他不说的。出版社里有什么事,他就说,让他们去好了。有时候我看得出他有点郁闷,不开心,但他在家不说的。

澎湃新闻:贺老常谦虚说自己是小学文化,但从他画中的题句中可以看出,其实他读的书很多。

谢慧剑:他是只有小学文化。后来在印刷厂当学徒的时候,晚上去夜校学英文,看各种书。比如说,洋泾浜英文也会来几句。

澎湃新闻:对。此前我们来采访他时,刚进这家门,他就说,这是“My home”。

谢慧剑:他脑子好,学的东西不会忘记。在进新美术出版社之前的培训学习中,他考试考得很好,所以后来被分配进了出版社。进了出版社工资是要评的,他也不和别人争,说,“我没本事的,你们给我多少就是多少。”

贺友直生前在家中接受《东方早报·艺术评论》专访。

澎湃新闻:他当时为出版社画了不少作品吧?

谢慧剑:他画了很多。当时出版社是有定额的,一个月画多少,一年画多少,都是有定额的。如果是超额作品,是有另外稿费的。他在家画的是超额的部分,画了不少。他的出手比人家快,所以说他超额的部分画得也比别人多。同时,出版社里的定额也是他定的最高。也正因为这样,当时家里条件好了。他也知足,不去画别的。

贺友直 《十五贯》,1979

贺友直,《十五贯》,1979

澎湃新闻:所以他就钻研连环画,将这样一个画种画得深、画得透。

谢慧剑:他喜欢画,也喜欢钻研。他一直认为自己不是专业学校出来的,文化底子又低,所以更应该要付出多的努力。他这一辈子一直在他的连环画世界里,吃饭也动脑筋,走路也动脑筋。三年自然灾害的时候为了画《山乡巨变》去湖南乡下。那个时候下乡十几里路没有车的,东西都靠自己扁担挑进去的。到乡下跟农民同吃、同住、同劳动,还要画速写创作,每次拿到任务都是这样的。到今天有人夸他是大师,他就说,“什么大师,没大师的”。

贺友直, 《山乡巨变》,1959,中华艺术宫(上海美术馆)藏

贺友直, 《山乡巨变》,1959,中华艺术宫(上海美术馆)藏

贺友直, 《山乡巨变》,1959,中华艺术宫(上海美术馆)藏

澎湃新闻:他生前谦虚地说,自我定位是小人书的专家,不喜欢说“大师”,但回过头来看,他的平实、清澈、深远,影响会越来越大,自命“大师”的其实永远不可能是大师。

谢慧剑:他总是说,“我是最底层的”,他一直说自己“不是大师”,说“大师”这两字要让后人说,过两百年三百年。

贺友直 《贺友直画自己》

贺友直 《贺友直画自己》

澎湃新闻:那他平时会跟您沟通画画的事吗?对于贺老的连环画,对于他的代表作品,您怎么看?

谢慧剑:沟通不多,他的连环画里,他个人最喜欢的作品是《朝阳沟》。他说画《朝阳沟》的时候,才真正懂得如何画连环画。画《山乡巨变》时他下乡两次,画了三稿。前两稿他画完后没有通过,后来推翻重来。最后他在传统里找到了方法,把《山乡巨变》画成功了!

贺友直,《朝阳沟》,1979,中华艺术宫(上海美术馆)藏

贺友直,《朝阳沟》,1979,中华艺术宫(上海美术馆)藏

虽然他在家不会跟我聊他创作上的东西,但是那么长时间相处下来,他的线描(风格)我认识。他当时出差多,我也有我的工作,孩子又小,两个人各忙各的。现在回想起来,我的工作也离不开他的支持。我是1949年解放后,劳动就业,凭失业卡出去工作。当时我参与了地区工作,是义务工作,没有工资的。我家老头说,一样都是工作,无非一个有工资,一个没工资,就当为人民服务,没解放,哪来今天的生活。一直到1958年后,我才有了收入。当时他都很支持,从来没有埋怨。他总觉得工作是应该的。他只要我工作好就好。对我们来说,如果没有解放就没有当下的生活,这是最实在的一点。

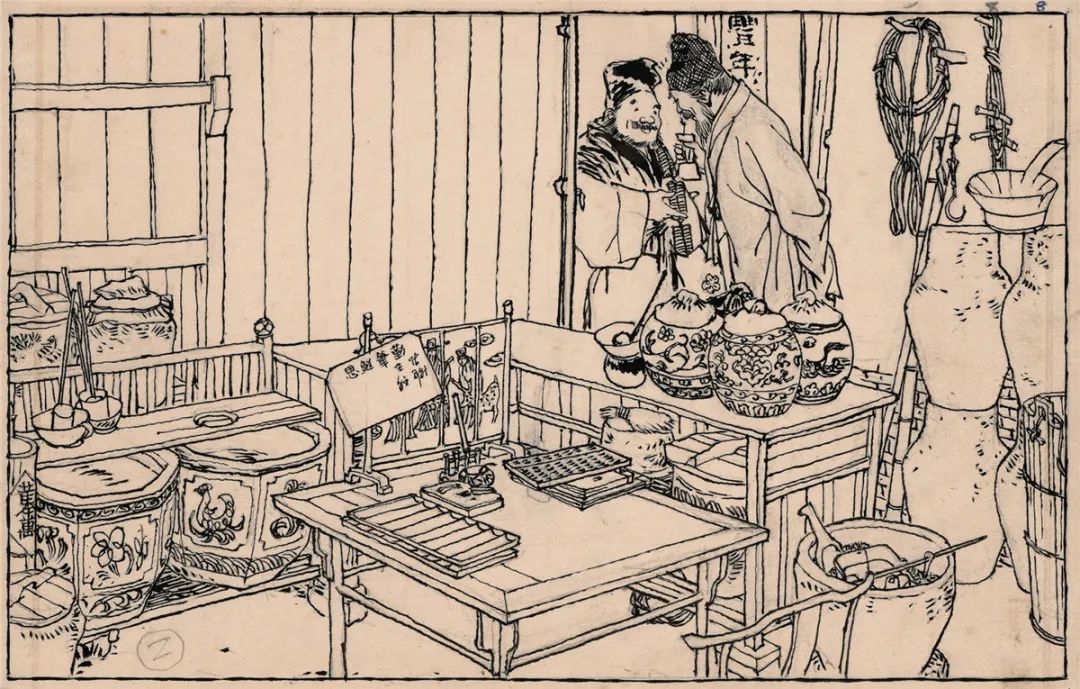

《贺友直画三百六十行》,1998

澎湃新闻:贺老后来把不少作品捐给家乡、上海、北京等地,听说你们都非常支持?

谢慧剑:他捐了不少作品,国内的一些,海外的也有。他在法国昂古莱姆高等图像学院授过课,那里也收藏了他的作品。昂古莱姆市还颁发给他了荣誉市民的证书。

他捐之前都会和我及子女说的,但我不管,捐赠是他自己的事。现在,很多人说我,谢慧剑你家老头的东西多值钱呀,他都捐掉了,你怎么不说他。我说,我没意见的。别人又问,那你子女没意见吗?我们的子女说,“父亲的东西,喜欢怎么处理就怎么处理,我们没意见。我们一切都按照父亲的意愿做”。

贺友直先生的画案。

老头过世之后,子女整理他的遗物,理出一些草图,后来也捐给了北京画院。有些人家的父母还在世,子女就要抢财产了,这一点我们家没有。所以对于我们的子女的这一点,还是感到蛮骄傲的。

捐出作品,这是老头的心愿。为什么他要把作品捐掉呢?他说,一本东西卖掉了就散了,你一张他一张的。如果捐给国家,那么作品永远在那里,而且国家有能力保存,哪天需要也都能找得到。他说,卖掉只不过是换成了钱,但如果作品能够留下来,那才是最宝贵的。所以这次捐给了北京画院,据说未来可以用于教材。

他一直对子女说,“做人就要有做人的样子。”所以这一点我很满意,子女之间也从没有抢财产的事。

贺友直,《双林示寂稿》, 北京画院藏

贺友直,《水浒十丑图册》, 北京画院藏

澎湃新闻:白描艺术的传承也是重要的,去年我们策划了纪念贺友直先生的白描传承展,你也参加了,贺老对教育子女画画方面有没有想法?

谢慧剑:他一直认为画画这件事情是很苦的,不是每个人都可以做的。孩子们小的时候,他要求孩子们把书读好。“文革”时期,他是臭知识分子靠边站,他连自己画画的权利都被剥夺了,子女也去插队落户了。但是,对孩子有学习的需求,他一直都很支持的。当时二儿子在黑龙江想学画画,他画了一本课徒稿给了二儿子,让他临摹、练习。我们家现在只有我的外孙薛颖峰在做跟画画有关的工作,他在高校教书。有一天我理房间,整理出老头写的字想扔掉,外孙跟我说,“外婆,外公写的字别扔掉,要存放好。”

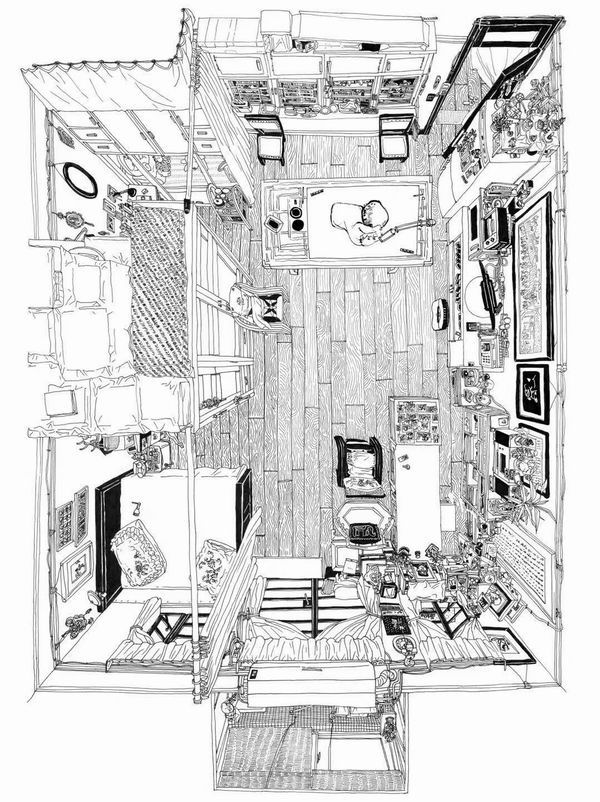

外孙薛颖峰以想象中的俯视视角画下“一室四厅”

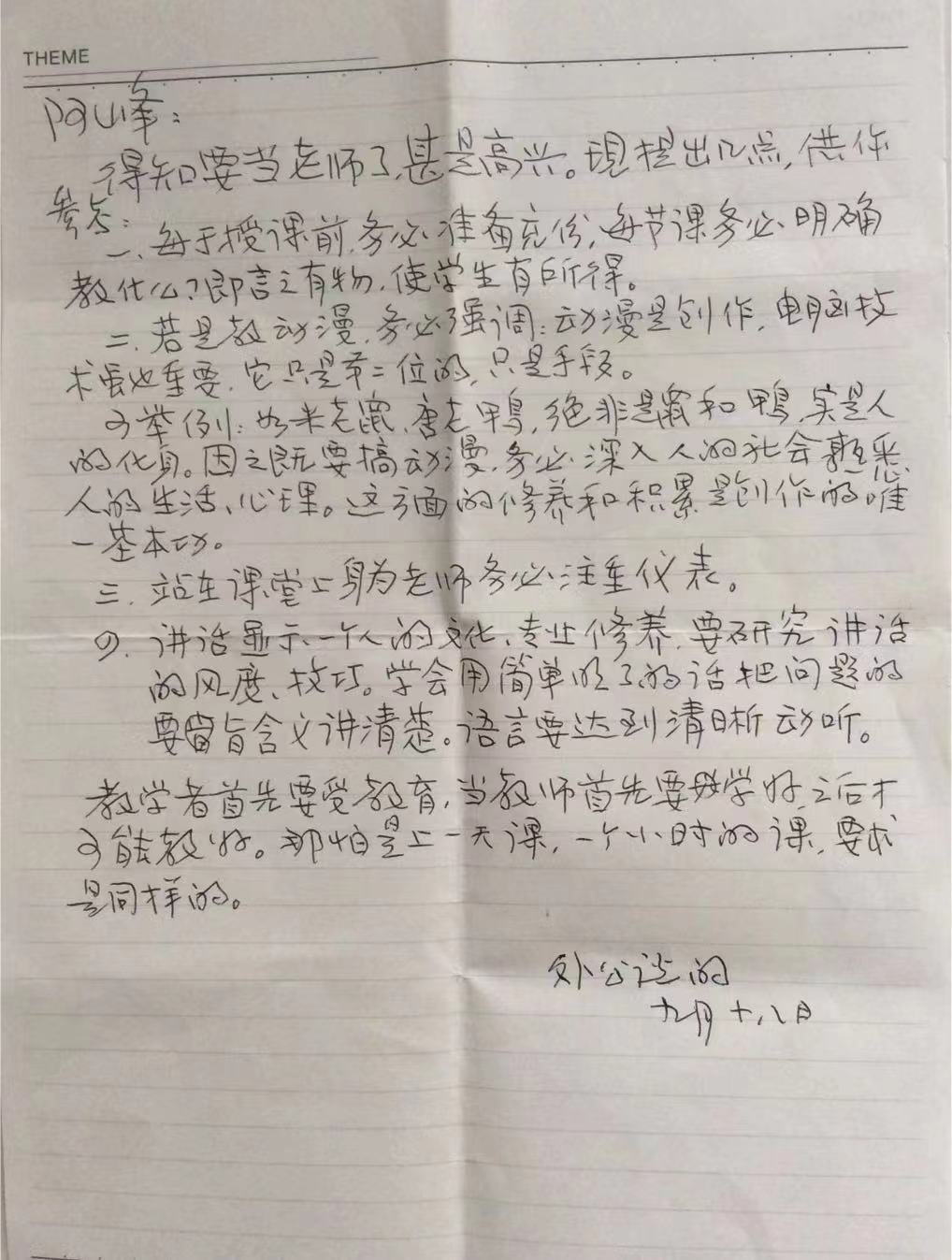

贺友直得知外孙薛颖峰当了老师后,给他的信。

澎湃新闻:对了,贺老生前最喜欢吃您烧的菜。除了谈艺术、创作,希望您讲一些你们一起生活的事。记得很多年前我们去宁波北仑参加活动时,您还烧菜招待大家。所以也想听您讲讲平时是怎么照顾他生活起居的。

谢慧剑:我们都是宁波人,烧宁波菜与烧本帮菜是不一样的。例如,烧乌贼鱼,上海人喜欢炒或烤,而我们喜欢将生的乌贼鱼腌一腌,蒸一蒸,当下酒菜。再比如,有的鱼,我们是放咸菜卤蒸一蒸。他吃得都是清淡的,大鱼大肉并不喜欢。

澎湃新闻:都是您做菜吗?他会下楼买菜烧菜吗?

谢慧剑:他偶尔会买一些喜欢的菜,但不是那种一本正经地去买菜。烧菜他也会烧的。他喜欢吃宁波烧法的鳝丝,放点韭菜、绿豆芽。每天早上他喜欢吃面,都是他自己下面条,汤面、拌面等每天的花样都不一样。他会擀面,擀的面很好吃。他要么不烧,烧起来味道也很好的。他不喜欢在外面饭店吃饭,特别不喜欢应酬。每次有应酬了,都是在外面吃一点点,回来还要喝一点酒,吃我烧的菜。他说住在这样的里弄房子里有好处,他在后面房间画画,听到我们在厨房炒菜,时常会走出来来看看,跟我们嘎三胡,说上几句。

澎湃新闻:所以他的作品里有烟火气。

谢慧剑:他说住在这样的里弄房子有人气,周围住户大家都认识,有时候下楼聊天也别有一番滋味,所以他不喜欢去住高楼大厦。“我现在住的这个地方就蛮好的。这就好比一盆花,换了大盆就养不活了,还是原来的盆好”。所以他住在这里很舒服,说这里是“一室四厅”,“这里是餐厅,客人来了这里就是客厅,在桌子上放块板就能成为我的画室,窗帘布一拉就成了我的卧室。”

贺友直先生“一室四厅”的“餐厅”和“客厅”,桌子上放块板就能成为了“画室”

2008年拍摄的贺友直先生的画室(原为二儿子的9平方的住所)。 澎湃资料

澎湃新闻:这样的“一室四厅”太珍贵了。我看这栋楼的外墙挂了文物保护点的牌子。未来会有什么样的规划?之前有人呼吁建基金会,保留贺老的故居。

谢慧剑:目前并不知道有什么计划。如果国家需要这个做故居,我是没意见的。老头走后房间里的样貌没有改动,还是保留了贺友直生前的样子。当然,这样的事情做起来并不容易,我是老了,估计看不到结果了,以后的事要交给儿孙了。

《贺友直自说自画》:我是1948年成的家,实际上是没有家。1956年新美术并到上海人民美术出版社,想能上班近一点,才找到现在的住处......一住50年了,被人赞是钻石地段。

贺友直先生巨鹿路的家现为静安区文保

澎湃新闻:他对同时代的画家有没有什么评价?

谢慧剑:我觉得有一点是我很钦佩他的:别人画得好,他很开心。他不会随便去评论别人的好坏。在上海人民美术出版社里,老头对顾炳鑫是很钦佩的。顾炳鑫是老头的前辈也是连环画创作组的领导。顾炳鑫来我们家里做客,说:“老贺啊,你现在比我画得好了。”老头就会说,“诶呀,这是你老师带出来的。”他跟老顾的关系很好,老顾对他也好,他也把老顾把当学习榜样。

澎湃新闻:似乎贺老偶尔也会用毛笔画一些中国画,他平时写毛笔字吗?

谢慧剑:他有时候用毛笔画着玩,画好后就撕掉了,说,“留着麻烦,撕了就没麻烦了”。毛笔字不常写,偶尔写一点。

谢慧剑平时习字抄写的《心经》

澎湃新闻:他画《山乡巨变》这类作品也是毛笔画的吧,他有用铅笔打底稿吗?

谢慧剑:出版社有统一的连环画稿纸的,都是用铅笔先打好草稿,再用毛笔勾的。

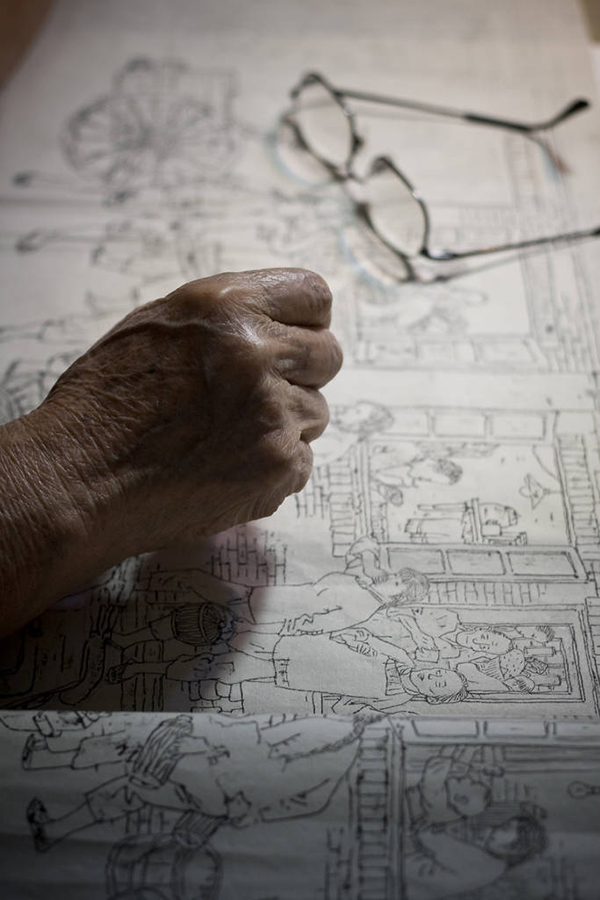

晚年的时候,他开始自己编,自己创作。一般都是先画初稿,初稿满意了再画精稿后再勾线,如果不满意,就重头再来。他画东西很仔细的。一天都看他趴在桌子上画画,年纪大了,眼力不好,他戴着眼镜,手里再拿着放大镜勾线。有人说贺友直啊,你花那么大精力不是浪费时间么?

贺友直, 《山乡巨变》,1959,中华艺术宫(上海美术馆)藏

澎湃新闻:他平时画画会出去观察、写生吗?

谢慧剑:他都是记在脑子里。他绘画要点就是‘记得牢,搭得拢’。有时候,他午觉过后,就去外面散步,观察外面的人群。比如,弄堂里有小孩子在玩,他就观察,回家画。他从不带速写本出去写生,看过的什么东西都记在脑子里。

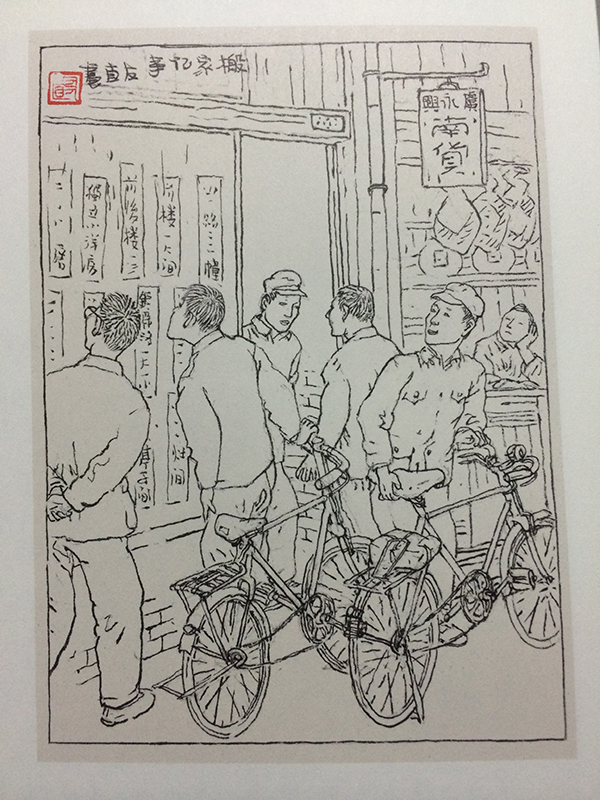

贺友直《新碶老街风情录》,画了他少年时代记忆中的家乡。

澎湃新闻:贺老喜欢喝黄酒,听说他把黄酒戏称作“生命口服液”?

谢慧剑:他就吃饭的时候喝,酒量也是控制好的,从没“神志无知”(指喝得稀里糊涂)。

贺友直自画像。对他而言,黄酒是“生命口服液”,没有老酒那是要命的。

澎湃新闻:他是每天喝酒吗?一天喝几顿?对牌子有什么讲究吗?

谢慧剑:每天都喝,一天最多两顿。冬天他都是喝黄酒,白酒不喝的。夏天有时候会喝威士忌。现在,儿子女儿有时候会在遗像前放点菜,如乌贼鱼、宁波烤菜等,再倒点酒。

贺友直,《新碶老街风情录》

澎湃新闻:记得很多年前陪你们去宁波家乡,乡情让人感动,贺老笔下也浸透了对故乡的感情。

谢慧剑:他在世的时候,每年回家乡两次扫墓,清明、冬至。现在我们家小孩也是一年回去两次。在他们心里,这是一件大事,不去不行。老头对家乡非常有感情,老家的房子拆迁了,他在原址新建的小区买了一套房子,他说这个房子是给五个子女的,这样他们以后可以经常来。老头还把他得奖的10万块钱捐给了家乡他就读过的小学,资助家庭困难的孩子。他把自己的艺术馆也建在自己的家乡,了却他叶落归根的夙愿。

宁波北仑,贺友直纪念馆二楼采用投影仪等现代化设备模拟贺老作画的场景

澎湃新闻:他的作品《我从民间来》画的就是小时候在宁波乡下的故事。

谢慧剑:他喜欢家乡。本来我们有条件买更好的地段,但他坚持要买小时候住的那个地方。他说,“我就是这里长大的”。

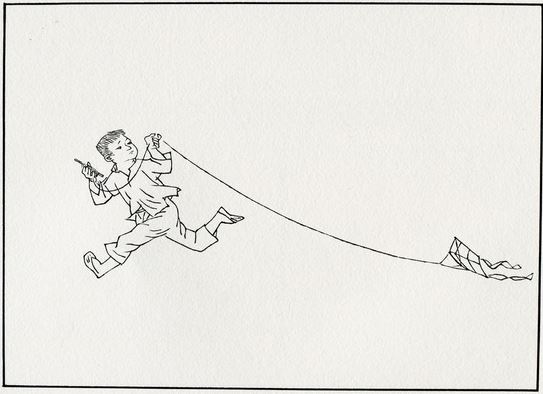

贺友直系列作品《我来自民间》之一,这一作品的自述是:“在农村里,穷人家的孩子是不知道有玩具的,要玩只有自己做。可我做的风筝从没上过天。”

澎湃新闻:贺老诞辰100年,今年上海有什么纪念活动吗?贺老的全集今年会出版吗?

谢慧剑:贺友直全集还未出版,据说今年会出版。中华艺术宫(上海美术馆)等正在策划纪念展览,一些朋友也在策划编辑纪念文集。现在,我们家这些事都是孩子们在做。我现在记忆力差了,很多东西说了就忘,但过去的事情记得却很清楚。

总的来说,他一生没白活。我们两人一生也没白苦。大家对他如此尊重,我是很感激的。这也是他的为人的结果,对于大家的一些纪念活动,老头子在天之灵也会感到欣慰,他总欢喜说,“知足常乐”。

贺友直生前留下的最后的创作手稿

贺友直生前在画室创作。 鲁海涛 澎湃资料图

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司