- +1

路内《关于告别的一切》:荷尔蒙的诗学,或“不离开”|新批评

原创 李壮 文学报

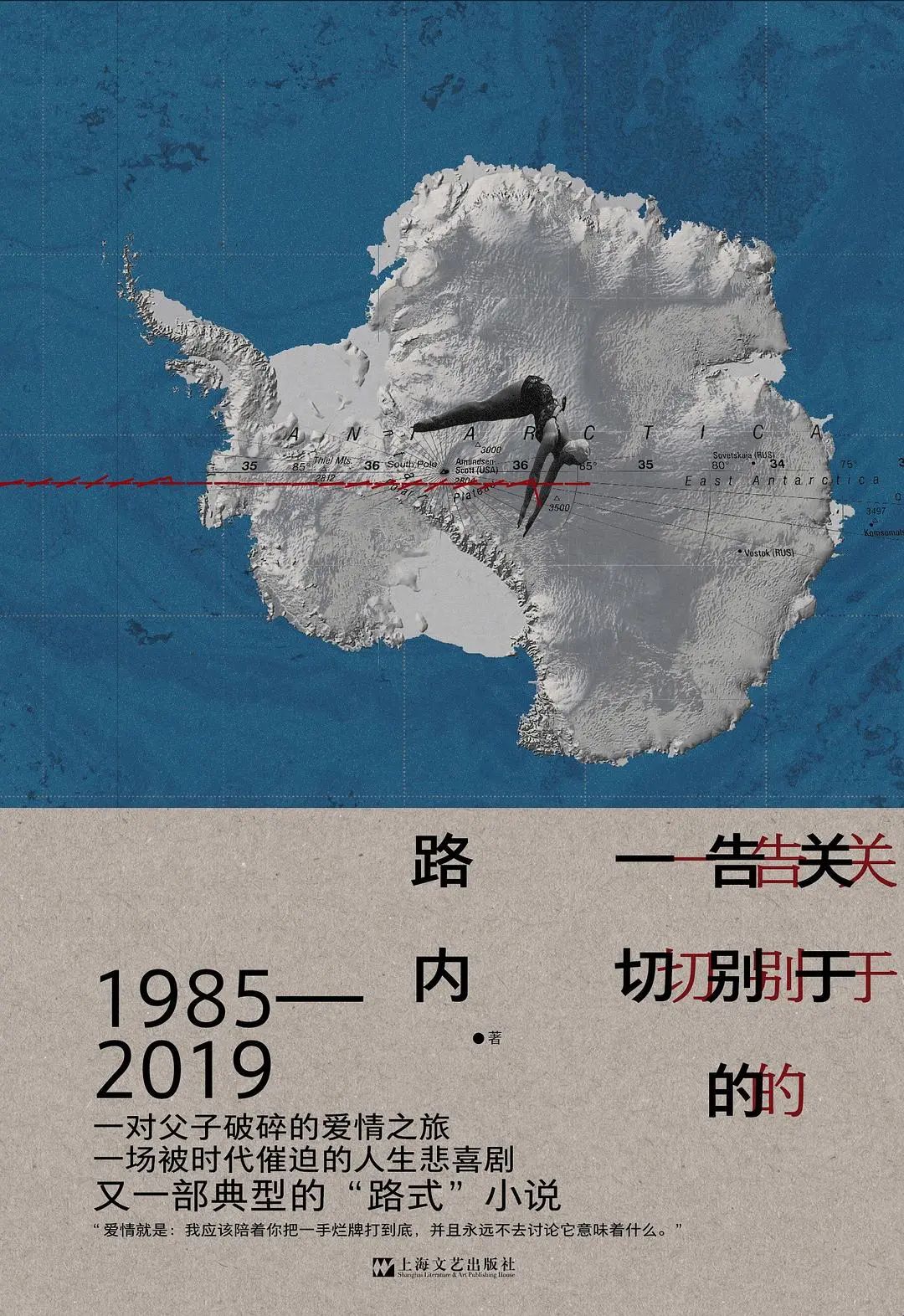

近期,作家路内最新长篇小说《关于告别的一切》由上海文艺出版社出版。青年评论家李壮撰文指出,这部同样非常“路内”、非常“荷尔蒙系”的小说,在叙事上有一种“不稳定的吸附力”:叙事声音与小说情节之间的距离是不稳定的,它忽远忽近,时而置身事外、时而投入其中,时而冷静地讲“他”、时而深情地讲“我”;正是这种不稳定感,在阅读效果上制造出“如履薄冰、如临深渊”的效果。

新批评

荷尔蒙的诗学,或“不离开”

—— 评路内《关于告别的一切》

文 / 李壮

01

早些年读路内的小说,常常觉得吃醋。那些精彩、热烈、荒唐、荷尔蒙气息暴躁的故事,乃是我未曾经历过的。我觉得那是一个人当有、却被我自己错过了的青春。然而,当我阅读《关于告别的一切》——一部同样非常“路内”、非常“荷尔蒙系”的小说的时候,这种吃醋的感觉消失了。取而代之的,是一种感同身受的荒凉感和失落感。我想这大概是因为我开始老了。倘若其他读者也从中读出了荒凉或者失落,那么就不是我老了。是路内或路小路或李白老了。

对于男人来说,“老”是一个不太友好的敏感词。但文学另当别论。“老”在文学中绝不是一种贬义,即便对于“荷尔蒙系”的文学写作来说,“老”也能够制造出更加丰富和深长的意味层次。它令身体变得深刻。我想这是《关于告别的一切》打动我的地方:一种隐约开始老去的荷尔蒙,在自身的“告别”预感中尝试着拥抱“一切”。

是的,“荷尔蒙气息”。这几乎是无法绕过的部分,它既是这部小说的风格、也是这部小说的内容,甚至既是题材也是体裁。路内的小说里向来充满了生理性和心理性的狂躁能量。我始终记得《天使坠落在哪里》(路内近十年前的一部长篇)中一处很小很小的细节,小说中的老杨大三谈恋爱谈了一个绍兴师姐,很快师姐毕业,毕业时十分悍勇地跟老杨在寝室里“搞”了两天一夜,她离开后老杨双腿发软、扶墙而出,当夜“形单影只,光膀子穿着她送给他的纪念品,一件真丝睡袍,坐在寝室门口唱越剧。”这是蛮典型的路内式画风:赤裸裸,坦荡荡,爱起来随性而为但又真心实意。那是一种生命力爆表状态下的全情投入+没心没肺。

路内“追随三部曲”封面,人民文学出版社

然而有趣的是,如今“坦荡赤裸”“全情投入”纵然不改,但“没心没肺”感已经消失了。人物的生命时间在这部小说中重获了线性维度的弹力(在以往的许多小说中,时间几乎是凝固、“闪爆”、燃尽便作废的),更加鲜明的“自我回望”姿态出现在这部小说中。对于李白来说,父亲李忠诚的形象和生活是一种重要参照,此点已有多位论者提及。我还注意到一处设计,小说抛出的第一个小故事,竟是关于性功能障碍的。多年以前,李白和曾小然听到咖啡馆邻座的中年男女在讨论“力不从心”问题:“每个男人到四十岁以后都会这样——虎鞭很难搞,我现在吃的是海马鞭,不不,海马,没有鞭,海马自己就是个鞭……”在追忆这个故事的时候,李白和曾小然刚刚完成了一场时隔26年的重逢。物是人非,廉颇老否。漫卷的追忆和漫洒的当下来回交织,这个过程所形成的庞大“话语实体”本身就是一只海马,它“自己就是个鞭”,就这样在缓慢而不可逆的脱水过程中满含意味地“支棱”着、骄傲着。

中年人的“告别”不仅发生在过去、更发生在未来;它是不可理解、不可接近的,因而又是永恒的。许多事情——包括那些最身体性的事情——因此变得充满了仪式感和启示意味。纯粹的青春大概是瞧不上仪式和启示的,它要的是荷尔蒙的现象学。如今,在青春的尽头处,荷尔蒙的现象学变成了荷尔蒙的诗学。

阅读小说的过程中,我好几次想到了史铁生《我与地坛》里的一段话:

“可以想象一对热恋中的情人,互相一次次说‘我一刻也不想离开你’,又互相一次次说‘时间已经不早了’,时间不早了可我一刻也不想离开你,一刻也不想离开你可时间毕竟是不早了。”

时间真的不早了——对路内,对“李白”,甚至对某种生活逻辑、某种时代氛围。而在此意义上,这部近三十万字的小说,或许讲的也只是三个字,就是“不离开”。

02

《关于告别的一切》具有很强的“主体经验唤起”效果。我指的是,它似乎很容易让读者代入自己、召唤出阅读者自身的某些共情甚至回忆来。这显然与小说选取的叙事姿态有关。

在我看来,《关于告别的一切》在叙事上有一种“不稳定的吸附力”:叙事声音与小说情节之间的距离是不稳定的,它忽远忽近,时而置身事外、时而投入其中,时而冷静地讲“他”、时而深情地讲“我”(是的,连叙事角度和叙事人称都并非完全稳定);正是这种不稳定感,在阅读效果上制造出“如履薄冰、如临深渊”的效果——无法预料在什么时候,读者也会跟着从“旁观”带入到“浸没”里面。读者的情感随时会被“吸附”进去。

没有办法不掉书袋了:这必然涉及到韦恩·布斯在《小说修辞学》中一论再论的“隐含作者”及“叙述者”问题。在韦恩·布斯看来,现代小说里,作者的声音对文本的介入没有消失、只不过拥有了更加多样和隐蔽的形式。《关于告别的一切》当然也涉及到这个问题,它甚至还把这“多样的形式”同时暴露在同一部小说之中。要知道,小说中的李白也是一个作家,他对往事的追忆回顾显然不是简单的事实呈现,而是从一开始就带着裁剪、编码、注入启迪、传递观念的痕迹;甚至在很多时候,我们无法很确凿地判定李白究竟只是一个“人物”还是故事的“叙述者”。因而,他的声音,显然会同隐含作者、甚至现实作者(路内)的声音交叠混淆。陈嫣婧在《路内长篇小说<关于告别的一切>:当爱情作为一种实践形式》一文中也提到了这点:“作者、叙述者和人物时而分离,时而合一……李白就是这样一个极不稳定的叙事者(或主人公)……这让小说得以在真与假,虚与实之间更隐秘地流通。”

路内

叙述的暧昧姿态,直接关联着叙事的破碎形态。路内的叙述姿态决定了他不可能(且不必)对这个故事进行十九世纪式的总体把握和鸟瞰处理(他甚至还在小说里玩“梗”调侃了一下十九世纪式的写作),程德培先生在书籍腰封上评价这部小说时所使用的也多是“以记忆为调度”“语言混合”“雪崩似的大量联想”等表述。换言之,这部小说不是情节本位、思想本位,而是经验本位、知觉本位甚至话语本位。一切的理解都是猜测,一切的告别都是预感。“告别”以及那些宏大的“告别对象”,在路内笔下呈现为某种无可逃避却无从把握之物——我们或许不妨把路内滔滔不绝的“说”和李白绵绵不断的“爱”,都看作是“无物之阵”巨大压迫力下的应激形式。

在此意义上,叙事形态的破碎实际是一个历史阶段内,文学对个体生命、社会历史和现实经验的总体想象破碎的表征——说到底,还是十九世纪以来一直困扰着文学(尤其是长篇小说文体)的核心问题之一。路内在小说里借人物之口自嘲,说倒叙会让读者跑掉。其实并不全是倒叙的问题,并且跑不跑掉可能也没有想象中重要。任何的写法,都必然是有人喜欢有人不喜欢的。重要的是写法背后的征候问题:如果说路内式的破碎形态叙事代表了一个时期内纯文学的部分趣味、潮流、思路,那么它在未来是否依然是可持续的?以及,它如何进一步地衍化、更生?

03

说件不着调的事。读完路内的《关于告别的一切》,我忽然想起了李敬泽先生《庄之蝶论》那个令我印象深刻的开头:

“庄之蝶在古都火车站上即将远行而心脏病或脑溢血发作,至今十七年矣。十七年后,再见庄之蝶,他依然活着。”

很奇怪的联想。我想直观的——近乎生理性的——联想机制在于数字:十七年矣!《庄之蝶论》的年份数字固然只是偶然,但《关于告别的一切》分明开篇就定下坐标,十七岁那年,曾小然陡然消失在李白的生命里。几年前路内还有一本短篇集,书名就叫《十七岁的轻骑兵》。我实在猜不准路内为什么喜欢跟“十七”较劲。

好吧,拿数字做联想是个巧合、是个玩笑。当然还有更本质的关联逻辑。《庄之蝶论》背后的《废都》,关乎环境和时代、关乎知识分子(乃至广义的现代灵魂)的自我想象问题。那么,同样是以“性”为杠杆,同样面临着时代氛围和历史环境的某种转型,《关于告别的一切》以及小说中的李白(多么反讽而又意味深长的名字),在今天试图撬动的又是什么?

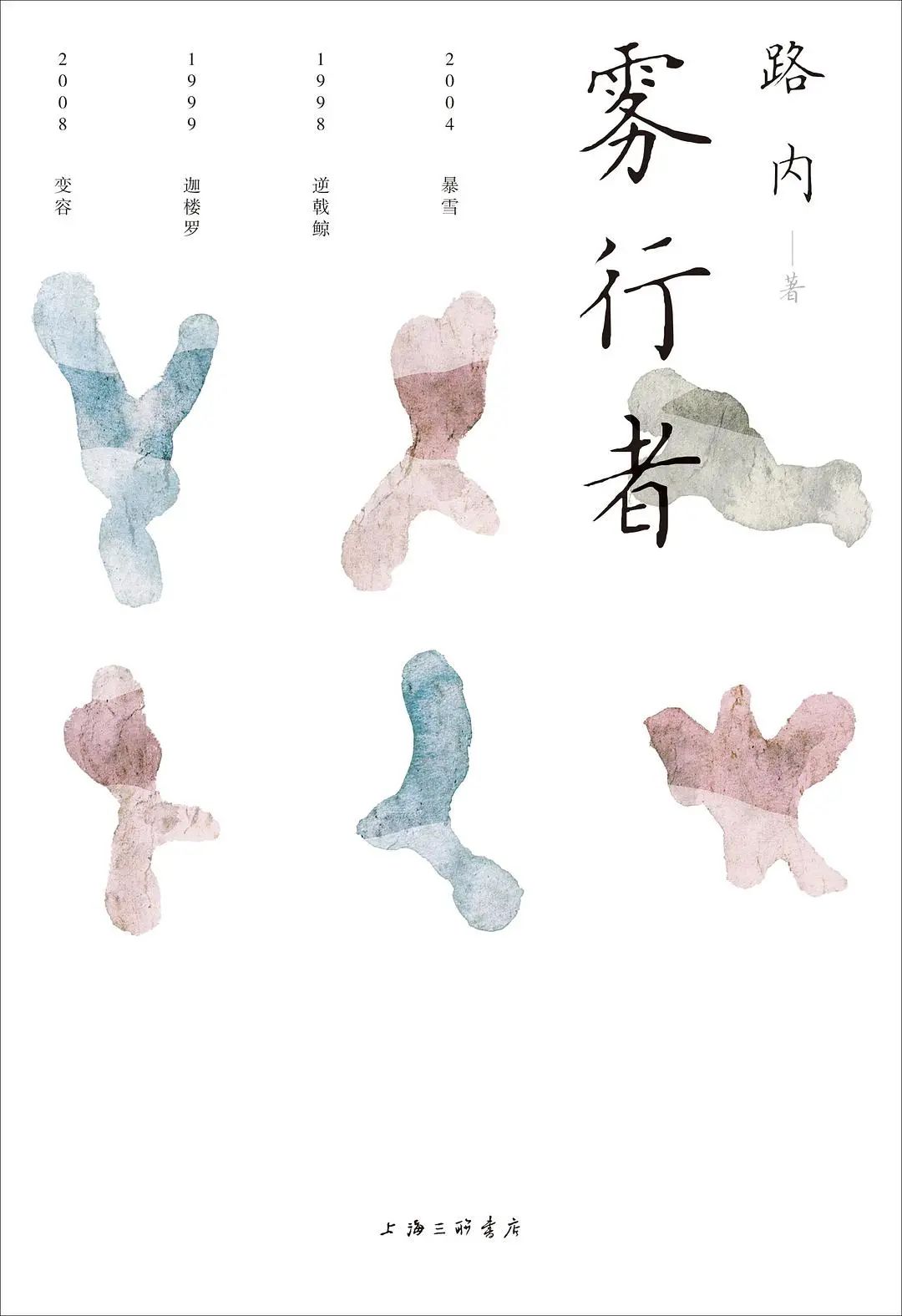

我绝没有拿《关于告别的一切》类比《废都》的意思。只是不可免俗地谈谈这部小说的时代隐喻。诸多论者在谈论路内小说之时,会注意到路内对1990年代经验的系统性打捞。这一意图在其上一部长篇小说《雾行者》里尤为分明。《雾行者》里有这样一句话:“这不是抒情,也不像迷失,或许可以判断为迷失本身的消散,然而也没有获得一种可以替代的清醒。”在我看来,《雾行者》缠绕交杂的叙事,本身就可视作“迷失本身的消散”的结构实体。路内小说中骚动不安的生命意志,在源头上根植于、并在靶向上对准于时代经验的野蛮生长及其眩晕迷失。

有趣的是,《关于告别的一切》在年代成分上更加驳杂(小说一开篇就提到了李白“Z”形伤疤及其配套长发在不同年代的“象征演变史”),它直接把自己的年代覆盖面积印在了书封上:1985——2019。许多评论关注到了其中的大厂子弟生活、下岗潮书写,也提及了小说里资本运作、网络炒作等“当下元素”。换言之,故事开始的时候,全球化大潮才刚刚渗入到中国大地、生活“正在起变化”;而到故事“告别”之际,中国已成为全球化的主导力量之一,生活“处处是常识”。新的稳定形态已经形成。众神归位,各享各的香火;众生了然,各端各的饭碗。野蛮生长的日子结束了,随之途穷的是那种天马行空、不羁闯荡的精气神和现实生活可能。时代在发展,空气也会变化。

这是《关于告别的一切》深层次的张力:李白“告别”的,当然不仅仅是一个个爱过的女人、也不仅仅是他一个人的青春。我想起《十七岁的轻骑兵》的第一篇,《四十乌鸦鏖战记》。小说的最后一句是,“后面站着一群莫西干头少年,我将和他们一样,或永远和他们一样。”多少年过去了。当初十七岁的轻骑兵们终究还是变得“和他们一样”——以另外一种方式,变成更广义的“他们”。几乎是每个人。当初隔栏观狮的少年,最后自己踏入了熊山。

这就来到了这部小说被反复分析的一组情节:两次在动物园里面对猛兽。狮子和黑熊意味着什么?有人解读为工业文明的践踏之力,有人解读为爱欲呈现的危险形式。就我个人而言,我愿意将其视为个体——以及一个时代——生命激情的外在投射:它曾经悍勇自由,而今日老于笼中。倘若靠得太近,这种被困的力量必将伤害到我们自身。

李白正是那个“靠得太近”的人。他当然做不了什么,年轻时的那一次他栽倒了,年长后的这一次他逃跑了。然而,也并非毫无安慰。小说最后,李白在攀上救生梯之前,终究还是救下了些什么:注意到了吗?彼时他的怀里,抱着一只流浪猫。

原标题:《路内《关于告别的一切》:荷尔蒙的诗学,或“不离开”(李壮)|新批评》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司