- +1

继《朗读者》之后,又一部以真实历史事件为背景的反思之作

继《朗读者》之后,又一部在德国引起巨大反响的反思之作《灰色柏林》,于近期由九久读书人·人民文学出版社引进出版。

小说以1942年真实历史事件为背景,以因与纳粹合作而被称为“金发毒药”的真实历史人物为原型,讲述了这样一个故事:年轻人弗里德里希从田园般的瑞士来到柏林,他想知道那些关于纳粹如何对待犹太人的传言到底是不是真的。在一节素描课上,他被美丽的模特克莉丝汀迷住了。当弗里德里希与克莉丝汀坠入爱河时,这位出身富裕家庭的瑞士年轻人凭借着自己的身份和金钱,和克莉丝汀过着和外面的世界完全不一样的生活。但随着纳粹党加紧控制所有柏林人的日常生活,这座城市的气氛变得日益紧张。克莉丝汀是神秘的,她并不是表面呈现的那副模样。直到有一天满身伤痕的克莉丝汀告诉了他自己的真实身份。

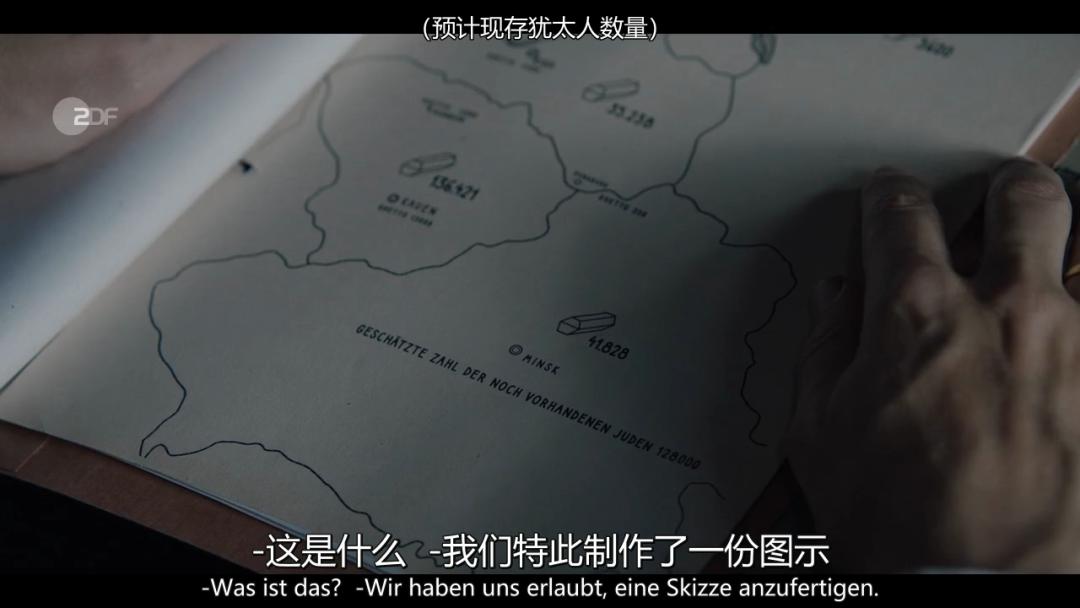

今年初,德国上映了一部引发热议的电影《万湖会议》,以1942年1月20日的万湖会议为背景,这个会议上纳粹高级官员首次正式开会决定如何实施对欧洲犹太人的灭绝计划。小说《灰色柏林》也涉及了这一会议的后续,同时看过电影与小说的读者或许将产生更为强烈的震撼与反思。

塔基斯·伍格

塔基斯·伍格,生于1985年,是一名德国调查记者、作家、战地记者。他的第一部小说《俱乐部》荣获科隆文学节最佳处女作奖。如有评论所言,伍格以安静、真实的风格写作,没有做作和耸人听闻。他写作时毫不留情,但绝不缺乏同理心。这本书展示了战争如何带来人类最坏的一面,以及爱有时会带来多少痛苦。

《灰色柏林》

[德] 塔基斯·伍格 / 著

文史哲 / 译

九久读书人·人民文学出版社2022年5月版

晚上我去了萨维尼广场特里斯坦的家。我想,如果他知道她的姓氏,我可能就能找到她。他穿着内衣,手里拿着左轮手枪给我开门,紧紧抱了我好长一会儿。

“老小子。”他说了好几次。

他的灰猎犬从客厅跑过来,跳到我身上,在我衣袖上留下好几道口水印。

特里斯坦叫女管家给我们泡壶茶。

“用希腊山草药的好茶叶,是吗?”

只剩下我们两人时,我说:“克莉丝汀走了。”

特里斯坦点点头。

“有时候人会骗自己。”

“你是什么意思?”

“也许她并不是我们期待的那样。”

“ 你期待什么?”

我问自己为什么他对她失踪的消息一点儿都不激动。我说话的声音太大了,特里斯坦拍着我的手。他的胸毛是金黄色的。

“好了。我也很害怕,我们都很害怕。”

他触摸我的方式让我有点不舒服。我们静静地喝茶。轻薄的瓷杯,我觉得它会在我的手指间碎开。特里斯坦问我是否要留下来吃饭,并说他近期开始戒荤了。

他说,在原始人与犹太食人族交配后,人类才开始吃肉。

“你在说什么?”我问。我看着他上臂那个深色的 O。

“我从瓦格纳那儿读到的。”特里斯坦说。

“你问过她的姓吗?”

“甘地也不吃肉,你知道甘地吗?”

我抓住他的手臂。

“她的名字。”

“噢,你是为这个来的。”他续了茶,沉默。

“你问过她吗,特里斯坦?”

“问过。”

“然后呢?”

“她说了谎。”

我一手拍在桌上,杯子都摇晃了。

“她一直在撒谎。”特里斯坦说。

我起身离开。在门口时,特里斯坦追了上来,他抓住我的肩 膀,他话说得极为冷静。

“我知道你不是以色列人。”他说,“别害怕,我早就查过了。虽然你看起来有点儿像,但你是干净的。”

我们能挺过去的。我父亲这样说过。在德国,我每天都想着这句话,我也假装能够忍受犹太人在这个国家经受的一切。纳粹旗帜,伸出右手臂向我打招呼或朝我吼叫的人,我都忍受了。但那一刻,我觉得我错了。

我从他手中挣脱,冲出了公寓。我跑到汗水湿透衬衫。我坐在莫姆森街一座房子门口的大理石楼梯上。一对老夫妇走过,他们手牵手,十指相扣。

电影《万湖会议》海报

万湖派对后的第八天,克莉丝汀来了。她有气无力地敲门,一开始我都没听见。我在看见她的脸时脱口而出:“我的上帝!”

她双颊凹陷,头上围着一块头巾,两只眼睛下面都有血肿,一只眼球浑浊,因为血渗到了玻璃体里。那天很暖和,她却穿着大衣。她没有碰我。我们面对面站在房间里。

“不亲我一下吗?”她问。

当我抱住她时,她抽搐起来。她闻起来一股血腥味。

“我不够小心。”她轻声说。我几乎听不见。

“发生了什么?什么……谁……发生了什么?”

她举起手臂时,痛得脸都扭曲了。她把手放在我的嘴上。

“我以为你离开我了。”我说。

“请帮我脱掉大衣,弗里茨。我的肩膀……”

我看到她手臂上的鞭痕。当我拎起大衣时,皮带挂住了头巾,它从头上滑下来。那一刻我无法呼吸。她的头发被剃了。

脖子上满是暗沉的伤痕。我都能看见她的头皮。克莉丝汀转过身去。

“我不够小心,”她反复说,“不够小心。”她抽泣着,握紧拳头砸自己的额头。

“到底怎么了?”

她咳嗽,我看到她有多疼。她说,如果她不用看着我,说起来会更容易点。

她搬了一把椅子到窗户边,一边说一边看着外面,她说了很久,有时会沉默一会儿,她尖叫了一次,但此外都很平静。

她的第一句话是:“他们说,我是个犹太人。”

克莉丝汀是柏林犹太人的女儿。“三天犹太人”,如他们所说,因为她一年只在三个节日和家人一起去柏林威尔默斯多夫和平犹太教堂参加礼拜。

她的父亲曾参加过一战对法国的战争,是“帝国犹太前线士兵协会”的成员。在他家位于克桑滕街的小房子里有一个五斗橱,里面装了满满一抽屉勋章。他是作曲家,喜爱德国歌曲,尤其是舒伯特和舒曼。他们家很穷。

这儿的一切,克莉丝汀指着我们的房间说,对她都像做梦一般。饭菜这样可口,羽绒被这么柔软,她以前连香槟都没喝过。她不是犹太人,她说,她长得也不像犹太人,没有犹太朋 友,不像东欧犹太人那样说意第绪语,也不信上帝。

“我已经很雅利安了。”她说。

她吃猪肉,连“Shema Yisrael”都背不下来。是希特勒把她变成了犹太人。

从法萨那街上的犹太教堂着火而消防队员无动于衷的那晚开始,克莉丝汀就尽量隐瞒她的身份证上被盖上的代表犹太人的红色字母“J”。她想成为歌手,犹太人的血统让她失去希望。她父母没有去美国的钱。她父亲上过战场,他们希望德国能因此放过他们,而且,热爱舒伯特的国家,能坏到哪儿去呢。

克莉丝汀的生活本还不错,她在美术学校做模特,教点拉丁语,在俱乐部唱歌,能挣一些钱。她和父母住在一个非法膳食旅馆里。

《万湖会议》剧照

派对结束两天后,几个穿着皮大衣的男人来了,逮捕了她和她的父母。他们让他们一家穿好衣服,说几小时后就能回家,随后把他们带到博格大街的犹太人事务处。克莉丝汀不知道是谁出卖了她。

一个男人用一把刨刀把她头上的头发、腋下和双腿之间的体毛剃了个干净,连肥皂都没用。他说她的血臭得像母猪。

她晚上被关在地下室,那儿的水没过脚踝,人很难睡着,积水有一股蘑菇味。还好已经是初夏了,她说,不然会很冷。

白天,她被带到一个没有窗户的房间,那些人称它为办公室。一个自称“盖特纳”的男人坐在椅子上抽烟,墙上贴着从挂历上撕下来的图片,是一些花的照片。

盖特纳长着红色的长鬈发,天花板上悬挂着一个发蓝光的灯泡。克莉丝汀的手被绑在身后。一条铸铁锁链上挂着一个钩子。

盖特纳把他的衬衫带到了办公室。他在地下室里放了一块熨衣板,他给熨斗装上煤炭,把克莉丝汀的锁链打开,让她给他熨衬衫。她照做了,把那些难熨的地方也熨得妥妥帖帖,特别是肩膀缝,还压平了领口处的棉布褶皱,他表扬了她。

盖特纳把拴着克莉丝汀的锁链扣进吊在天花板上的钩子里,用绞车把她拉高到离地半米。刚开始她肩膀上的肌肉还能帮她支撑住体重,但很快肩膀就脱臼了,她张着双臂,向下吊着。盖特纳用一根橡胶管打她,在抽打的间隙吸着舌头,发出“啧啧”的声响。

盖特纳讲巴伐利亚方言。他说:“你自己想想,好比现在一个马厩里都是利比扎马,或者差不多的什么马,但不知怎么弄的,每一代都和一匹比利时耕马配种,很显然,基因里的奔跑能力会一代不如一代,当然,拉犁耕田的能力会上天,完全变成另一个种了。人也是这样。”

盖特纳想知道给犹太人伪造证件的西欧玛·申豪斯藏在哪儿。克莉丝汀不知道。申豪斯被怀疑用打孔机、卐字章和百利金消字灵伪造了文件。

克莉丝汀说了一些她觉得可能的地址。她承认自己是种族败类,她希望盖特纳把她打死算了。

橡胶管留下的伤口不算很痛。之后她被扔在地上,双手脱臼。

她说:“他们把我撕了。”

有几次,盖特纳用一台奥利维蒂牌打字机砸她,尽管打字机也会因此而砸坏。克莉斯汀还得从地面上捡起机器放回桌上,让盖特纳再扔。

如果他发现衬衫还有折痕,就用熨斗砸她。

几天后,他帮她把双臂归位。其他人给了她一个头巾,用车门紧闭的汽车把她带回威尔默斯多夫的家中。那些人说,要是她还想活着见到父母,就必须找到伪造文件的西欧玛·申豪斯的藏身之处。不然,火车很快会把她父母运走。临走时,盖特纳说了句“再见”。

“我现在该怎么办,弗里德里希?”

“但你身上从没有过犹太星记号。”

“我有假证件。”

“这就是为什么你从不带我回家。”

“哦,弗里德里希。”

她坐在椅子上转向我,眼泪在她的眼角留下盐晶。她神色中有种我从未见过的冷峻,她的皮肤已完全失去了光泽。

“我的克莉丝汀。”我说。

“弗里德里希,克莉丝汀不是我的真名。”她看着我,“我叫斯黛拉,斯黛拉·戈德施拉格。”

原标题:《继《朗读者》之后,又一部以真实历史事件为背景的反思之作》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司