- +1

任继愈:关于编辑《中华大藏经(汉文部分)》的意义

佛教经典最初靠口头传播,后来,在长时期内,口头传播与文字传播并行。由于印度造纸术兴起较晚,直到四世纪时,法显到印度求法,还深感写本不易得。佛教典籍增多,总称为“三藏”,即经、律、论三大部类。

佛教传入中国内地,结合中华民族及各地区文化的特点,逐渐形成具有中国特色的中国佛教文化。中国佛教在中国生根、开花、结果,前后差不多有一千多年的历史。南北朝时期中国建立了“佛教经学”,佛教经学与中国本土的儒家经学占有同等地位,就它的社会覆盖面看,还超过了儒家经学的影响。隋唐时期,佛教与儒道两教并列为三教,释迦、孔子、老子同样被尊为“圣人”。人们早已忘了佛教为外来宗教,释迦牟尼也不被看作外国人。诽谤“圣人”有罪,谤佛与谤孔子都为社会所不容,佛教社会的影响广泛而深远,研究中国文化、中国历史都离不开佛教。

1982年国务院的古籍整理出版规划小组,把“中国佛教全集”《中华大藏经(汉文部分)》列入规划。我们没有把佛经整理看作是宗教界的少数佛教徒的事,而是看作中华民族共同的文化遗产事业之一。这正如中国文化界、学术界把敦煌莫高窟佛教艺术当作全民族的文化宝库而不把它仅仅看作佛教徒的宗教遗迹的道理一样。凡是有价值的文化遗产,理应为全人类所共同享有,共同关心,共同爱护,共同研究,而不能视为少数信奉者的私事。中国的佛教典籍,内容浩繁,不止是佛教的经典,既是佛书,也涉及哲学、历史、语言、文学、艺术、天文、历算、医药、建筑以及保健气功等领域的包罗宏富的古籍,对中国和世界文化都曾产生过深远的影响。

中国历代刊印佛教大藏经,都不外为国家祈福,为国君增寿,为刊印者祈求带来好运气。唯独《中华大藏经(汉文部分)》的编辑宗旨与过去不一样,它是作为中国古籍整理工作的一部分而上马的。编辑者是为了建设中华民族的社会主义新文化,才下决心彻底整理中国古老的传统文化遗产的。

不同于历代刊印的大藏经

汉译佛教典籍,绝大部分是东汉、魏晋南北朝、唐朝时期译出的。从两晋南北朝开始,中国僧人及佛教信奉者写下不少著作,有经序、注疏、论文、工具书、史料编辑,还有一些假托译出的佛经,正统佛教徒称为“伪经”。这些大量的中土著述,丰富和发展了佛教传统的“三藏”(经、律、论)的内容,使大藏经成为一部具有中国特色的佛教百科全书。

随着汉译佛经和华人著述大量涌现,约在公元2世纪后半期即有人从事目录整理。隋以后,手抄佛经盛行,经录之学发展起来,出现了各种体例的经录,体现了当时编辑者对佛经分类标准的分歧。对后来影响最大的是唐代僧人智昇的《开元释教录》,它正式承认中国学者的佛教著述的地位,列入目录,并分类排定次序。

《开元释教录》(中国佛教典籍选刊)

汉文大藏经的编辑、雕印,以它的鸿篇巨制、版本众多、历时久远闻名于世。雕版印刷发明以前,佛经主要靠手写流传。北朝已有石刻佛经,雕凿在岩石上,与造像一样,都以祈福为目的。隋以后,佛教徒中为了保存佛教文书,以防兵火战争的破坏,系统地雕造石版佛经。公元十世纪,北宋开宝年间始以木版雕印佛经,世界上第一部大藏经问世。后来,辽、金、元、明、清,都投入了大量人力物力雕印藏经。现存公家私家刊印的大藏经达十七种之多。民国以后还出版过两种铅字排印本《频伽藏》和《普慧藏》。在国外,汉文版藏经有《高丽藏》、《弘教藏》、《卍续藏》、《大正藏》。综观国内外刊印的各种版本大藏经,都有收录不全、排印错漏等缺点,都不是理想的版本。

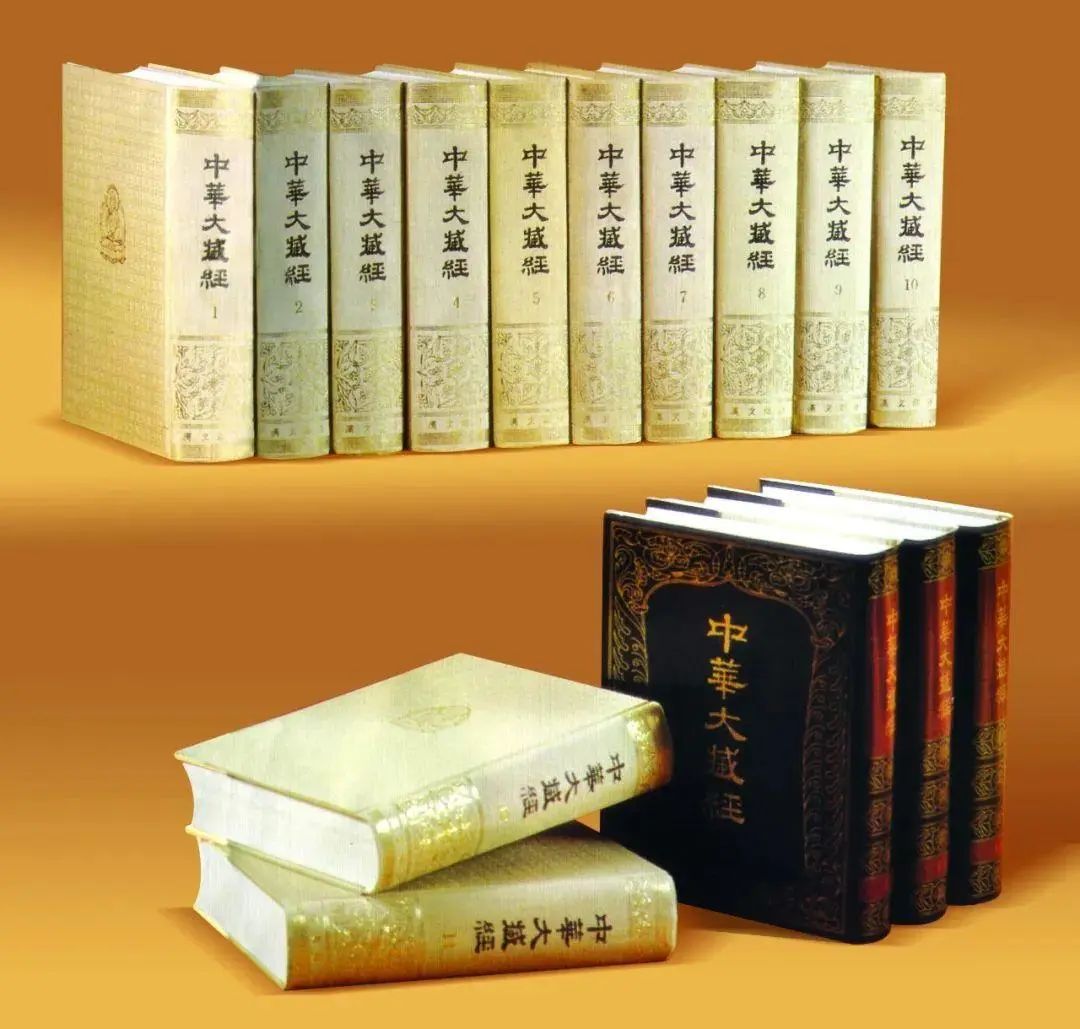

为避免过去刊印的许多种大藏经的缺失,《中华大藏经(汉文部分)》力求做到版本要“精”、内容要“全”。编辑《中华大藏经(汉文部分)》共用了八种版本(《房山云居寺石经》、《资福藏》、《影宋碛砂藏》、《普宁藏》、《永乐南藏》、《径山藏》、《清藏》及《高丽藏》)与《赵城金藏》对校。《赵城金藏》30年代初被发现后,引起国内外学术界的重视。它是《开宝藏》的复刻本,装帧、版式保留着《开宝藏》的基本特点,在《开宝藏》几乎散佚殆尽的情况下,不论在版本方面或在校勘方面,都有无可比拟的价值。在我国现存藏经中,未经传世的孤本还有《房山云居寺石经》、《辽藏》、《元官版藏经》、《洪武南藏》、《武林藏》和《万历藏》六种。这几种大藏经,除残缺严重者外,多为《碛砂藏》和《永乐南藏》的复刻本,所收经籍少于《赵城金藏》,不宜作底本使用。《赵城金藏》收录经籍近7000卷,现存5380余卷,虽有缺佚,可用《高丽藏》补入。《高丽藏》和《赵城金藏》同属《开宝藏》系统的复刻本,版式完全一致,用《高丽藏》补《赵城金藏》,可谓“天衣无缝”。

《中华大藏经(汉文部分)》部分品种

不同于过去的校勘方式

《中华大藏经(汉文部分)》以《赵城金藏》为底本,与上述八种版本的大藏经对勘,逐句校对,只勘出各种版本的文字异同,不加案断。我们采取这种方法,有以下几方面的原因:

校勘版本,学界习惯于崇信古本。我们经过实际勘察,发现任何版本都不是十全十美,都有差错。善本中(包括《赵城金藏》在内)各有优缺点。因此,我们要求集诸版本之长,不主张“定于一尊”。

《赵城金藏》以外的八种版本都有它的特点,有的属于海内珍本,有的是世界孤本,都可称为善本。众多善本不但专家学者个人无力备齐,即是国家大图书馆也不能八种善本具备。我们借这次编辑整理《中华大藏经(汉文部分)》的机会,集诸善本于一编。有了这一部《中华大藏经》等于同时拥有九种版本的大藏,为庋藏者和使用者、研究者提供了方便。

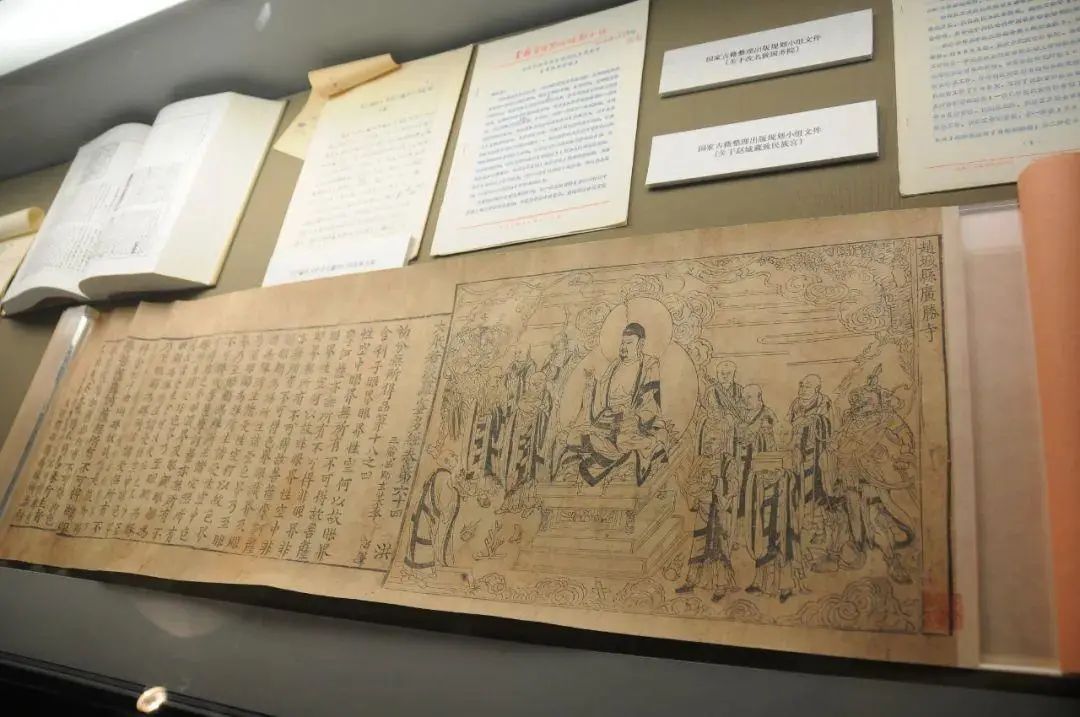

国家图书馆藏金代《赵城金藏》复制卷

我们校勘的目的,不在于勘误而在于会同。经过检查,这些不同版本出现的文句异同,多半不涉及义理,往往各有道理(当然也有明显错误的),如果一定由编辑者决定取舍,难免失之武断,徒耗人力,并不科学。还应指出,每一种善本的特殊价值并不是由于它的至美至善,而在于它体现了各自时代的某些特征,这类特征是别的版本不能取代的。如《房山云居寺石经》可谓善本,其中有些石刻佛经体现了《辽藏》的面貌,但其中也有刻工贪图省工,出现许多上下文不相连属的“一”字。从一般校勘原理看,这与字形、字音、字义或上下的错简毫无关系,只是由于刻工按版计酬,为了省力,又能占满版面,才出现了不应出现的许多“一”字。汉字中只有“一”字笔画最少,刻起来又省力,用来充字数最方便。像这类缺点,并不能动摇《房山云居寺石经》的历史地位,瑕不掩瑜。这里只是说明中国过去雕印的众多版本的“大藏经”,没有一种是尽善尽美的。《中华大藏经(汉文部分)》的出版,博取众本之长,避免众本之短,会同诸本合校,标出异同,不下案断,正是极端负责的客观精神。

《中华大藏经(汉文部分)》编定《赵城金藏》为底本的第一辑以后,还将编辑过去未入藏的许多佛教典籍为第二辑。为此,我们一开始就从最大数量的手写卷子本中进行了普查。敦煌卷子写本中佛经所占比重极大,比俗书的经史文书多得多。半个世纪以来,敦煌学者集中注意于搜求写本中关于社会、经济、民族文化等方面的资料,研究者利用的多为世俗文书,而对其中占绝大多数的佛教典籍注意得不够。手抄卷子一则数量大,二则内容专业性比较强,其中断裂的、残缺的,要找到它的归属;有的卷子分裂成几段,有的上段在英国,下段在法国,也有头尾不全,不易判断归类,这都是很艰巨而又必须做的工作。我们几年来已经一篇一篇地逐件审查,现已初步有了眉目,确实可以从中找出应当收入大藏经的佛教典籍。我们还可以从佛教手抄卷子中推断出佛教在河西走廊传播的基本状况和唐代佛教经典大体流行的状况。我们在编辑中务期不发生遗漏,使《中华大藏经》成为名副其实的“佛教全书”,成为超过前人编辑的任何版本。

我们编辑大藏经,主要供学术界研究者使用。校勘原则,力求准确、客观。为了使读者便于阅读和检索,开始印行的前几卷中,为保持《赵城金藏》的古籍文物面貌,把每卷之后漶漫不清的部分,作为附录,置于各卷之末尾,以保存文物的原貌;经文正文所缺部分,则用其它版本补足。因此,读者所看到的经文原文都是清楚的,经文也是衔接的。有些读者对这种安排的办法未曾细看,也未读原书的说明,只看到每卷后面附有漶漫不清的片断,认为妨碍阅读和讽诵,这是出于误解。附页不与正文相连,不是供阅读的。为了避免这种不必要的误解,后来印行的各卷,即不再附印《赵城金藏》的模糊部分。这也节省了人力、物力。这一改进曾得到海内外读者的支持。

为了使我们的编辑工作做到心中有数,我们花了两年的时间,在国内外开展了一次版本普查。南到苍梧,北极紫塞,西渡流沙,东泛辽海,对国外几处东方藏书丰富的图书馆,也都进行了考查,从而对海内外所收藏的值得注意参考的版本,做到心中有数。在初步探索的基础上,我们有了初步计算,《中华大藏经(汉文部分)》种类总数可达4200余种,卷数可达23000余卷。这可以说是从古以来,收罗最全的一部佛教全集。工作中还会有新的发现,也可能进行一些调整,但大体规模已经定下来了,不会有大的增减。

任继愈(1916—2009)

整理的目的为了研究

佛教文化不是孤立的,它是中华民族传统文化的一部分,佛教文化不限于汉族。佛教大藏经,除了汉文部分已开始工作了六年,藏文部分也于去年着手编辑,这也是《中华大藏经》。由于中华民族包括多种民族成分,不同的文种的大藏经将会给中华民族的文化建设带来新的繁荣昌盛新局面。比如,佛教汉译本中,有关因明的部分比较薄弱,而藏文大藏经则保留得较多,因明在藏传佛教中有所发展。将来随着研究工作的开展,汉藏两种大藏经得以互相补充,必将使中国的因明有所突破。又如,《中华大藏经》体现了中华民族对外来文化的高度融化吸收能力。华人著述在《中华大藏经》中所占比例越到后期越大。汉地佛教如此,藏传佛教也有同样现象,如宗喀巴的著作在原有的佛教理论基础上有所建树,有所创造,不但丰富了佛教文献,也丰富了中华民族的文化宝库。以上只是举几个例子说明各种《中华大藏经》可以互补,相得益彰的好处。

人们习惯地认为,佛教来自古印度。从地下发掘资料和文献记载来看,中国的佛教最初来源不在印度,而在中亚(古称西域)。新疆地下发掘文物中,有不少残存佛经,文字也多为当地语文。晋朝名僧、翻译家道安指出“译胡为秦”的种种困难。胡语非梵语,当时译经僧人都明白这一点。他们多自西域来华,用口诵记忆来提供译文;后来,中印交通条件有所改善,才有较多的梵夹携来,供中国僧人笔译。如果我们资料工作做得好,即在充分占有资料的前提下,开展科学研究,我们新中国的文化史将会比过去充实得多。它不但对中国文化有贡献,也将对世界人类文化有贡献。

(原载《书品》1988年总第10期)

原标题:《任继愈:关于编辑《中华大藏经(汉文部分)》的意义》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司