- +1

顶刊论文 | 陈兆源:外国直接投资与发展中世界的国家能力

外国直接投资与发展中世界的国家能力

——基于外资来源国多元化的理论模型与经验证据

提要:

国家能力是指一国政府为达到预定目标而执行政策的能力。区别于多数既有研究基于外国直接投资数量维度的研究路径,作者从外国直接投资的结构维度出发,认为新投资者的加入为发展中国家提供了新的外部选项和更为丰富的政策操作空间,使其可以利用议程设置权力和扩大广义赢集的方式实现自身偏好,从而提升本国国家能力。通过利用欧几里得式空间模型,基于赫芬达尔—赫希曼指数构造外资来源国多元化指数并采用发展中国家的跨国数据,上述观点得到了验证。最不发达国家的外资多元化对其国家能力产生正向边际效应的条件更苛刻,因为这些国家在面对外国投资者时议价能力较弱。中东和北非国家是例外,这可能与其丰富的石油资源有关。自然资源要素吸引了多元的外国投资者,但该地区部分“食利国家”并未将其投资于国家能力建设。考察外资来源国多元化程度对发展中国家的国家能力的影响为经济全球化背景下国家能力的来源提供了新解释,并为研究外国直接投资的国内政治效应提供了新的理论视角。

作者简介:

陈兆源,中国社会科学院世界经济与政治研究所发展研究中心助理研究员

文献来源:

《世界经济与政治》2022年第3期

本文作者 陈兆源

一、引言

经济全球化深刻影响了一国国内政治。其中,与世界生产结构变革紧密相关的外国直接投资,由于深度嵌入东道国政权、市场和社会,因而成为塑造东道国国内政治不容忽视的因素。发展中国家国内资本的相对稀缺更加突显了跨国资本的重要性。在经历了对外国直接投资的犹豫迟疑阶段后,发展中国家自20世纪80年代开始向跨国资本打开市场。20世纪90年代,全球外国直接投资流量的年度增速一度大幅高于全球货物贸易增长率和全球国内生产总值(GDP)平均增长率。其中的重要趋势是,跨国资本已不仅集中在发达国家内部进行流动,大量外国直接投资流入发展中国家。2012年发展中经济体吸纳的外国直接投资首次超过发达国家。2020年全球投资受新冠肺炎疫情影响整体下滑,流入发达经济体的外国直接投资同比下降58%,而发展中国家吸纳外资的流量则表现出相当的韧性,在世界投资流量总额中占比达到66%的历史新高。不过相比于对经济效应和国际政治效应的分析,既有研究对外国直接投资在东道国的国内政治效应却着墨不多。外国直接投资对身处第三世界的东道国是否有以及有怎样的政治影响值得进一步研究。

国家能力建设无疑是对于发展中国家极端重要甚至最为重要的课题,对政权合法性、经济发展和社会保护起到支柱性作用。西方学界认为同样如此的或许还有政体类型,但政体类型之所以受到关注,恐怕也与国家能力密切相关。根据西达·斯考切波(Theda Skocpol)的经典定义,国家能力是国家行为体执行官方目标和政策的能力。开放经济条件下,外国直接投资是否会对发展中东道国国家能力产生影响以及产生不同影响的条件和机制如何,这是本文要着力探讨的问题。

随着经济全球化的推进,关于外国直接投资是有利于还是有损于发展中东道国国家能力建设的争论也一直延续,主要在两大学术争论中被涉及:依附理论与现代化理论的争论以及经济全球化对主权国家的限制论和赋能论之间的争论。在既有讨论的基础上,本文通过发掘外国直接投资对东道国国家能力产生影响的条件性介入这些重要的学术争论,指出外国直接投资来源国多元化程度是影响发展中东道国国家能力建设的重要因素。通过构建一个欧几里得式空间模型(Euclidean spatial model),本文论证了外国直接投资来源国的多元化将有助于发展中东道国进行国家能力建设。本文分为五个部分:第一部分是引言。第二部分讨论既有文献对国家能力起源的理论解释,并指出可进一步深化的空间。第三部分从外国投资来源国多元化的视角构建空间模型,阐述外资来源国多元化如何通过增加东道国政府的议价能力和议程设置权力,使其能够选择赢集中更符合其偏好的建议状态。第四部分通过构建外资来源国多元化指数,采用广义估计方程(GEE)对发展中国家的跨国纵向数据进行统计检验。第五部分为总结。

本文的主要贡献有三点:其一,首次讨论了外资来源国多元化程度对东道国国家能力的影响,为经济全球化情境下的国家能力来源提供了一个新解释。其二,阐述了外资来源国多元化程度与东道国国家能力的欧几里得式空间模型,为研究外国直接投资的国内政治效应提供了新的理论机制。其三,借鉴赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)构建了外资来源国多元化指数,通过采用更多发展中国家较长时段的计量模型呈现了外国直接投资对发展中世界国家能力的影响。

二、对国家能力的既有研究及其不足

国家是近代社会科学的核心概念,在众多理论中扮演着关键角色。国家能力作为国家理论的组成部分,同样吸引了大量研究者的关注。在国家能力是一个关系型概念这点上,学者基本达成了一致,即国家能力是相对于社会而言的;或者更一般意义上说,国家能力是相对于非国家行为体而言的。不过研究者对国家能力的具体组成各有侧重。例如,乔尔·米格代尔(Joel S. Migdal)将国家能力划分为渗入社会、调节社会关系、提取资源以及特定方式配置或运用资源四类。王绍光和胡鞍钢认为国家能力主要指中央政府能力,可概括为汲取能力、调控能力、合法化能力和强制能力。蒂莫西·贝斯利(Timothy Besley)和托尔斯滕·佩尔松(Torsten Persson)则将国家能力划分为财政能力、法律能力和集体能力。由于国家能力的内涵宽泛且各维度之间存在相互作用,对国家能力诸维度的罗列都不可能穷尽且正交。围绕国家能力的来源这一主题,相关文献主要围绕五大主题延伸展开。

一是历史传统。国家形成的悠久历史对后续的国家能力发展存在正向效应。有学者通过构建“国家古老指数(Index of State Antiquity)”发现,越早具备国家形态的地区国家能力也往往更强。弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)对中国官僚制及行政能力的褒奖可视作对此的呼应。除此之外,不同的殖民地历史也被认为与国家能力发展密切相关。

部分学者将发展中世界国家能力的差异追溯到殖民者的不同统治方式。米格代尔认为殖民者依靠分散的当地精英进行统治会导致弱国家和社会控制的碎片化,而殖民者对全国性统治机构的支持则使社会控制得以集中化。马修·兰格(Matthew Lange)详细考察了英国殖民主义对被殖民国家权力的差异化影响,指出相较于间接统治,具有直接统治传统的殖民地往往拥有更强的国家能力。不过,一些讨论认为并不是殖民者的不同统治方式或制度遗产而是殖民地社会本身的差异性导致了国家建设的异质性。例如,对石油资源丰富的特立尼达和多巴哥与加蓬的比较历史分析发现,殖民时期有组织的工人运动有助于激发国家能力。这类文献多与历史制度主义颇为亲近,强调历史上的关键节点和制度遗产对当今国家能力的重要性。

二是精英冲突。从精英冲突的角度研究国家能力颇具生命力,其中的核心在于追问是精英冲突还是精英团结更有利于发展国家能力,或者更一般地,何种组合的精英冲突和精英团结是提升国家能力的最优值。对先发国家的研究多强调精英冲突(或竞争)的重要性,对发展中国家的经验研究则倾向于突出精英团结的意义。

在分析后发国家的国家能力差异时,戴维·瓦尔德纳(David Waldner)将精英冲突的强度作为其核心解释变量,因为精英冲突的强度决定了国家吸纳平民阶层的时间点——是否发生在完成从间接统治到直接统治的转型之前。当精英冲突强度高时,精英被迫建立以高水平转移支付为基础的跨阶级联盟,这种广泛的跨阶级联盟是形成早熟的凯恩斯主义国家的充分条件。当精英冲突强度低时,精英能够建立小范围的联盟,成为克服集体行动困境、构建发展型国家的必要条件。统治精英的分裂过早地将大众吸纳进政治舞台,从而影响了国家自主性和一个理性的制度化的官僚系统的建立与完善。希勒尔·戴维·索伊费尔(Hillel David Soifer)对拉丁美洲的研究同样强调了中央精英和地方精英的团结将有助于国家能力建设。丹·斯莱特(Dan Slater)在强调精英团结对国家建设重要性的基础上对精英集体行动的原因做了进一步分析,他对东南亚七国国家能力的研究可视作这支文献的延续。弗朗西斯科·加菲亚斯(Francisco Garfias)对墨西哥20世纪上半叶的次国家分析表明,精英竞争的平衡被打破并且优势由经济精英倒向政治精英时,国家能力将会提升。因为在这些情况下,政治精英一方面可以通过侵占经济精英来巩固自身权威,另一方面未来国家能力的预期收益使统治者更有可能增加对国家能力的投入。

概括而言,精英冲突对国家能力的影响绝不是线性的,一定程度(既不过大也不过小)的精英竞争有利于国家建设。以精英间关系解释国家能力差异之所以受到青睐,大概因其在强调关键行为体的同时可以将诸多社会经济条件和历史制度遗产的影响纳入其中。

三是政治制度。讨论一国国内政治制度对国家能力的影响需要格外谨慎,因为在许多情况下,不是某种政治制度提升了国家能力,而是这些政治制度本身便是国家能力的象征和组成部分。故此处尽可能选取既有文献中相对国家能力具有一定区分度的国内政治制度,其中最值得注意的便是分权制衡和竞争性选举。

关于分权制衡,道格拉斯·诺斯(Douglass C. North)和巴里·温格斯特(Barry R. Weingast)的经典理论认为行政权(王权)、立法权和司法权的分权制衡使得王室能够对议会和债权人做出可信承诺,从而大大增强了17世纪英国政府的财政能力。对后发国家的部分研究也得出了类似结论。不过,这一影响深远的观点也存在争议。根据质性研究中的“有效引用(active citation)”标准,托马索·帕沃内(Tommaso Pavone)对诺斯和温格斯特的这篇文章进行了复制,发现该文过分依赖有限的二手资料支持其因果机制,并且从分析透明性来看相当模糊,存在选择资料的遗漏过错(sins of omission)。帕沃内认为,强调议会组成和利益的“组织偏好论”比“宪制约束论”更好地解释了英国财政能力的增长。但无论如何,在讨论国家能力时,分权制衡依然是学者和决策者需要严肃考虑的制度安排。

与分权制衡相比,竞争性选举更加强调国家制度安排中的政体类型。深受约瑟夫·熊彼特(Joseph A. Schumpeter)的影响,西方社会科学中多将竞争性选举视为民主政体的必要条件和极简定义。汉娜·贝克(Hanna Bäck)和阿克塞尔·哈德尼乌斯(Axel Hadenius)根据1984—2002年125个国家的时间序列数据较早地对民主与国家行政能力之间的关系进行了大样本讨论,他们发现民主与行政绩效之间存在“J形曲线”的关系。斯莱特则通过对马来西亚、印度尼西亚和菲律宾三个东南亚发展中国家的质性研究总结了竞争性选举促进国家基础性权力的机制。在上述研究的基础上,乔瓦尼·卡尔博内(Giovanni Carbone)和温琴佐·梅莫利(Vincenzo Memoli)梳理了民主促进国家能力建设的三类理论机制,分别是民主包容带来的合法性和有效性、政治竞争带来的问责制和绩效以及选举程序中的制度建设。不过客观上说,他们并没有很好地在理论和实证中建立起对应关系。王海骁和徐轶青在实证上做了进一步改进,将样本扩展到174个国家1960—2009年的数据,并使用多种测量和工具变量法检验了民主对国家能力的积极影响,并推断其中的潜在因果机制主要源于民主制带来的政治竞争而非政治参与。这种对政治竞争的强调可以在其他探讨国家能力的著作中得到呼应。竞争性选举对国家建设的促进作用也遭到部分学者质疑。一些学者对这一流行观点中简单的线性思维持怀疑态度,强调需进一步探讨竞争性选举促进国家能力的条件性。虽然存在诸多理论和经验上的有力质疑,但亦有许多研究表明,以竞争性选举为特征的民主制与国家能力间的关系是互为补充而非相互替代。换言之,竞争性选举依然被视为国家建设问题的配套解决方案之一,“国家—民主关联(state-democracy nexus)”仍有待继续挖掘。

四是国家间战争。这支文献中最为著名的论断当属查尔斯·蒂利(Charles Tilly)的“战争制造国家,国家制造战争”。自蒂利于1975年出版其经典著作以来,越来越多的研究者,如布莱恩·唐宁(Brian Downing)、托马斯·埃特曼(Thomas Ertman)、塞缪尔·芬纳(Samuel E. Finer)和迈克尔·曼(Michael Mann)认同并赋予了战争在现代欧洲国家能力建设中的独特重要性。战争—财政模型的主要观点认为,战争策略与军事技术在欧洲的变迁对一国的中央财政汲取能力提出了更高的要求,导致了国家征税规模和领土范围的扩张。

受蒂利的启发,一些学者考察了国家间战争对发展中世界的影响。杰弗里·赫布斯特(Jeffrey Herbst)和罗伯特·贝茨(Robert H. Bates)在考察非洲的国家建设时指出,国家间战争的缺失导致非洲国家能力孱弱,这为蒂利的理论提供了负面案例。在研究亚非拉地区的国家建设时,卡梅隆·蒂斯(Cameron G. Thies)对蒂利的理论进行了扩展,认为不只是国家间的战争压力促进了国家建设,国家内部反对派和敌对势力的存在也会刺激一国的汲取能力建设。赵鼎新对中国历史的研究同样认为,战争通过促进积累式发展刺激了以公共利益为导向的工具理性的兴起,有助于国家及其官僚机构的发展。对拉丁美洲的研究发现战争对国家能力的建设取决于另一些条件,否则频仍的战争并不会自然地带来国家能力的提升。米格尔·安赫尔·森特诺(Miguel Angel Centeno)指出战争要起到作用必须满足三个特定条件:其一,战争需要迫使国家通过增加国内汲取的方式应对财政挑战。其二,必须已经存在一定程度的行政能力作为国家增长力量的基础。其三,各国需要特定的社会盟友对政权的强制和汲取能力提供支持。迪达克·克拉尔特(Didac Queralt)为上述第一个条件提供了系统的经验证据,强调战争中不同的融资方式会对国家财政能力产生差异化影响,比起从国际金融市场为战争筹措资金的情形,依靠国家—社会互动的税收方式为战争融资更有助于国家的财政能力建设。对比较政治学而言,国家间战争和地缘政治竞争作为国家形成及财政能力建设的“催生婆”已成为一种传统智慧。不过,国家间战争频率的大规模减少使其无法为第二次世界大战后国家能力建设的正面案例提供很好解释。

五是经济全球化。当谈论经济全球化对国家能力的影响时,长期以来的标准看法是将全球化视为对国家的约束。随着经济开放程度的提高以及伴随这一过程的跨境网络的增长,世界之间的联系日益紧密。经济全球化对国家能力带来了挑战,因为前者增加了国际市场中行为体(如投资者和贸易商)的权力,而这是以国家权力流散为代价的。不过,除了资本流动和国际协定的增长所带来的结构性压力之外,经济全球化带来的相互依存还有为国家赋能的一面,而这在很大程度上被约束论者所忽视。与约束论者对经济逻辑的强调不同,赋能论者揭示了竞争和不安全感的政治逻辑,这敦促各国政府主动采取行动,加强国家的创新和社会保护体系。卢凌宇和许剑发现,石油消费的缺口迫使进口依赖国扩展税基、提高官僚机构效能并提升民众的纳税意愿,最终显著地提高财政汲取能力。本文旨在研究的外国直接投资与东道国国家能力议题同样属于经济全球化对国内政治影响的子领域。

在国家能力语境下关注外国直接投资影响的研究尚不多见,彼得·埃文斯(Peter Evans)是其中一个例外。他对第二次世界大战后第三世界国家经济角色的研究发现,虽然属于不同类型的跨国资本,但是采掘业投资、制造业投资和跨国借贷资本对国家行为的影响似乎完全一致,即导致国家角色的扩张而非收缩。不过这篇开创性的文献在理论意义上仍然是零散而未成熟的。或许由于其社会学背景,埃文斯在其中提出的不少洞见并没有在后续的政治学研究中得到应有的回应和严肃对待,不免让人感到遗憾。李洙勋(Su-Hoon Lee)较早采用跨国数据讨论了发展中国家在1960—1980年的国家能力建设,发现包括外国直接投资在内的跨国经济联系相较于国内经济结构和阶级斗争对国家能力更具解释力。不过其著作并不指望发现新的理论机制,而是希望通过统计方法初步判断既有理论的解释力。逯建和杨彬永基于221个中国城市的测算结果发现,外国直接投资显著降低了各城市的税收收入,原因可能是地方政府为吸引外资而推行的税收优惠政策,其背后理论逻辑与约束论者相似。黄玖立等以世界银行的世界治理指数作为国家治理能力的测量,根据人口和地理特征构建工具变量,发现外国直接投资对东道国国家治理能力具有外溢效应。亦有学者关注了来自中国的直接投资如何促进埃塞俄比亚的国家能力建设。但总体而言,目前围绕外国直接投资与国家能力研究的理论化水平仍待提高,并且需要在实证层面纳入更多对发展中国家的讨论。

国家能力的主题不仅意义重大,而且内容包罗万象。本部分从五大主题出发探讨国家能力来源的主要理论机制。围绕此议题,既有研究取得了一些结果,但仍存在进一步探讨的空间。

一方面,既有研究在讨论国家能力议题时很少将跨国资本作为核心的解释变量,对外国直接投资与国家能力的研究仍显不足。随着第二次世界大战后经济全球化的大幅推进,发展中国家在进行国家建设时几乎不可能没有外国投资者在场。在讨论外国直接投资的国内政治影响时,依附理论和现代化理论的争论仍在继续,关于外国直接投资在何种条件下对东道国国家能力产生积极影响,而何种条件下又将带来消极影响的条件性在既有研究中揭示得不够。在国家能力议题上,将基于先发国家实践总结的理论经验简单挪至发展中世界是不恰当的,故外国直接投资对发展中国家的国家能力建设的影响值得进一步评估。

另一方面,国家能力是一个多维度概念,对国家能力的既有讨论大多侧重于某一个方面——强制能力、财政能力或发展经济的能力等,缺乏整体讨论。尽管不同领域的国家能力可能存在差异,但这并不意味着从整体意义上探究国家能力的来源是无用的。当我们关注的领域越小,就越容易将关于政策选择的政治决定与执行这些政策的能力混为一谈。有必要以经济全球化为语境,识别潜在解释变量,进而为国家能力来源提供新的整体解释。

三、外资来源国多元化与东道国国家能力建设:一个空间模型

与既有研究中常以外国直接投资的流量或存量出发讨论其国内政治影响的做法不同,本文计划从外资来源国多元化的视角出发构建理论。流量或存量更加强调外国直接投资的数量维度,而外资来源国多元化则偏重外国直接投资的结构维度。正如国际体系的结构不同于国际体系中国家的数量,一国的外国直接投资的结构与外国直接投资的数量也是两个不同的分析概念,而学者们对外国投资者结构的重视尚显不足。本部分旨在以外资来源国多元化程度作为外国投资者结构的一种刻画方式,通过构建一个欧几里得式的空间模型,阐述其影响发展中东道国国家能力的理论机制。与多数既有研究保持一致,在理论构建中,国家能力是相对于非国家行为体而言的,体现了国家行为体实现其偏好的程度,国家能力建设便是指国家能力由弱变强的过程。

在进入模型前有必要先阐明其中的理论直觉。由于国内资本要素的相对稀缺,发展中国家在面对外国投资者时的议价能力相对有限,甚至为吸引外国直接投资而让渡自身的政策空间,进而不利于建设其国家能力。而外资来源国的多元化将赋予东道国更多的外部选项(outside options),并且增加东道国政府的议价能力,使资本供给者占据优势地位的“卖方市场”更多地转变为资本需求者拥有更多话语权的“买方市场”。以日益增加的中国对外直接投资为例,中国投资者的加入提升了东道国外资来源国多元化程度,一些发展中国家运用传统发达投资者与中国投资者的竞争增加了政策空间,获得了投资者的更大让利。

不难发现,为使上述理论直觉成立,至少需要做出两方面假定。一方面,各投资来源国之间的投资是高度可替代的,重点关注外国直接投资对于发展中国家的资本属性;另一方面,国家行为体及其核心决策者认为国家能力建设于其有利,换言之,它们有建设国家能力的主观意愿。下文将借助一个简单的空间模型对上述理论直觉进行更充分的阐释,首先分析发展中东道国面对单个外国投资者的情况,进而讨论其面对两个及多个投资者时的变化。

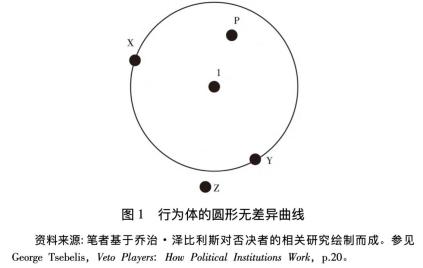

模型试图论证的观点是,外国投资者的多元化总体上有助于东道国国家能力建设。模型中考察了两类行为体,一类是东道国,另一类是外国投资者。我们用每个行为体的理想点(ideal point)来代表其在平面空间的位置,并假定每个行为体拥有圆形的无差异曲线,即对于平面上距离理想点距离相同的点,行为体对它们的偏好程度是相同的,且距离理想点越近的点越符合其偏好。如图1所示,行为体由圆心1代表。对行为体而言,点X和点Y是无差异的,P优于X、Y和Z,而Z劣于P、X和Y。

如果我们假定国家能力建设在发展中国家行为体的偏好中占有重要地位,那么基于无差异曲线,圆形半径代表当前现实状态与理想点之间的差距,当圆形的半径越大时,我们可以认为国家能力就越弱。国家的目标便是要尽可能缩小圆的半径。作为不同的行为体,外国投资者与国家之间拥有不完全相同的偏好。例如,国家希望获取尽可能多的税收,外国投资者则希望获得税负的减免;国家可能希望确保充分就业并减少失业率,而投资者却希望其在解雇劳动力方面保留更大的自由度。当然,偏好不同的行为体并不总是处于冲突状态,只是说明它们代表了空间上两个不同的点,我们可以分别以这些点为圆心绘出各自行为体的无差异曲线。

在确定了行为体及其偏好的表达之后,我们需要确定该国的起始状态(initial situation)。对发展中东道国而言,起始状态可以被认为是国家能力的现状;对外国投资者而言,起始状态则是其决定进入某个东道国之前所获得的关于该国国家能力的信息。平均而言,发展中国家由于国家能力的不足,起始状态应当距离东道国的理想点较远。外国投资者进入时或进入后,东道国和投资者会提出一个建议状态(proposed situation),建议状态代表着起始状态的下一步移动方向。如果相较于起始状态,建议状态与行为体理想点的距离更为接近(至少不是更为远离),那么行为体就会选择接受这一建议状态,反之则拒绝。下文将探讨不同起始状态条件下单个外国投资者和两个及多个外国投资者的情况对东道国实现其偏好有何影响。

(一)单个外国投资者

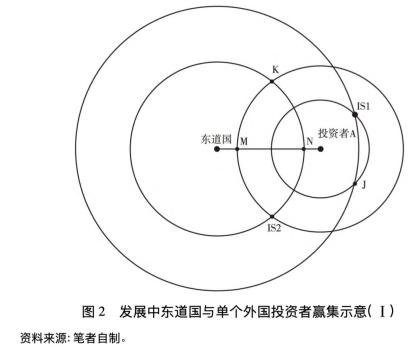

第一种起始状态是东道国圆的半径大于东道国与投资者A两圆圆心的线段长度(如图2点IS1),即发展中国家的起始状态国家能力偏低,且低于外国直接投资者的偏好。此时东道国和外国投资者均有意愿提高其国家能力。东道国和投资者A可以共同接受的建议状态的范围是以点IS1和点J形成的线段为弦,与东道国圆上劣弧及投资者A圆上优弧组成的两个弓形所覆盖的区域。我们将这一区域内的点(两圆交点除外)所构成的集合称为“赢集(win-set)”。换言之,建议状态若落在赢集之内,则东道国和投资者A的效用的变化符合帕累托改进(Pareto improvement)——在不使任何行为体境况变坏的情况下改善另一个(些)行为体的境况。由于此区域覆盖了投资者A所在圆的圆心,故投资者A可以完全实现其偏好。同时,由于圆心间的距离小于之前东道国圆的半径,故东道国的境况得到改进,其中的表现之一便是国家能力提升。

第二种起始状态是东道国圆半径小于等于东道国与投资者A两圆圆心的线段长度,且起始状态不位于两圆心线段上(如图2点IS2)。此时东道国和投资者A的赢集范围是以点IS2和点K形成的线段为弦,东道国圆上劣弧弓与投资者A圆上劣弧弓所覆盖的区域。由于赢集未覆盖任何一方的圆心,因而没有行为体可以完全实现自身的偏好。此时建议状态的选定取决于东道国和投资者A议程设置权力的相对大小。议程设置权力会影响建议状态,即起始状态的下一步移动方向。正如泽比利斯指出的,议程设置者具有相当的优势,因其可以将其他行为体的赢集作为约束条件,并从中选择更符合自身偏好的结果。例如在图2中,若东道国拥有绝对的议程设置权,那么建议状态将被选定在M点,由于投资者A并没有受损,它没有理由拒绝建议状态,此时东道国更好地实现了偏好。若投资者A拥有绝对的议程设置权,那么建议状态将被选定在N点,如此一来,投资者A便更好地实现了偏好。简言之,东道国议程设置权的提升有助于其在选择建议状态时更能实现自身偏好,对投资者而言也是如此。

当只有单个外国投资者A时,由于发展中国家资本的稀缺性,投资者得以拥有更大的议程设置权。这在早期跨国公司研究中关于“主权困境(sovereignty at bay)”和“香蕉共和国(banana republic)”的论著中体现得尤为明显。当投资者A给出一个出价,只要位于赢集之内,东道国就选择接受。我们可以将东道国的议程设置权表达成一个关于投资者数量N的函数:

或者更严谨地说,式1中的投资者数量N是投资者的有效数量(effective number)。式1为增函数。当投资者数量增加时,东道国的议程设置权也越大。更进一步说,式1为凸函数,即随着投资者数量增加,东道国议程设置权增加的速率(边际增加)将变小。那么投资者的议程设置权

的表达式为:

其中P为总的议程设置权,我们假设该权力的一部分属于东道国;另一部分属于投资者。由于总的议程设置权不变,东道国和投资者在议程设置权问题上的博弈性质为零和博弈,博弈各方的收益和损失相加总是为零。

与式1不同,式2为减函数。当投资者数量增加时,属于投资者的议程设置权将会减少。有研究发现,外国资本所有权分配更加多元化的发展中国家更能保持其自主权,因为与一个外国投资者发生冲突并不太可能意味着与所有外国投资者都发生冲突,外国投资者之间的竞争可能成为欠发达国家可资利用的杠杆。这种主权国家面对跨国资本的议价能力被莱娜·莫斯利(Layna Mosley)生动地概括为“活动空间(room to move)”。外国投资者来源国更加多元的国家甚至在面对双边投资协定约束时会有更大的违约概率。本文在既有文献基础上进一步提出,外国投资者的增加将通过提供“外部选项”和“操作空间”提升国家相对于投资者的议价能力(或曰议程设置权)。同样地,式2为凸函数,即随着投资者数量增加,投资者议程设置权减少的速率将变小。由于议程设置权函数的性质,不难得出结论,单个外国投资者对东道国实现自身偏好的促进作用较为有限。

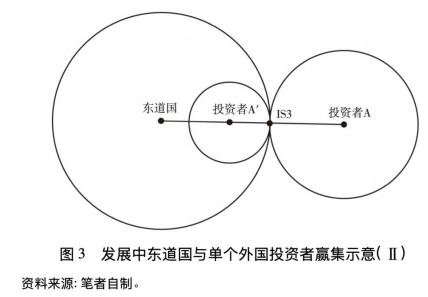

第三种起始状态是东道国圆半径小于等于东道国与投资者A两圆圆心的线段长度,且起始状态位于两圆心线段上(如图3点IS3)。由于东道国圆和投资者A圆相切,故此时的赢集为空集(∅)。在这种特殊起始状态下,只要东道国和投资者A不改变其效用函数,任何一方都无法改善现状。值得一提的是,如果起始状态位于两圆圆心线段的右侧延长线上,即在图3中将投资者A替换为投资者A′,那么此时的赢集将不为空集,属于第一种起始状态,即东道国圆半径大于两圆圆心线段长度的情况。

总结上述三种情况,当只有单个投资者时,国家在第二种和第三种起始状态下都难以改善其境况。而在第一种起始状态下,虽然投资者有意愿帮助东道国缩小其圆的半径,但当建议状态与投资者圆心重合时,这一意愿就消失了。因而其对东道国实现偏好的帮助也较为有限。接下来本文将讨论两个及多个外国投资者存在的情况。

(二)两个及多个外国投资者

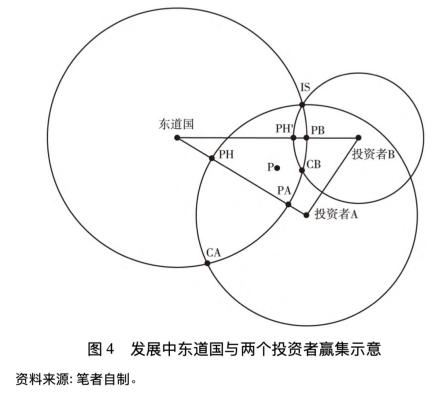

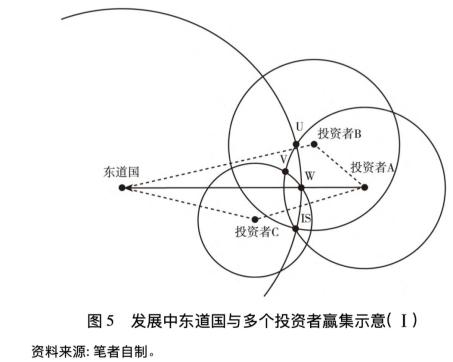

当投资者B加入时,东道国的外资来源国多元化程度提高了,且投资者B的加入改变了此前的权力关系,根据议程设置权力函数的性质,新增投资者会增加东道国的议程设置权。

由于第二种起始状态最具代表性,本部分的讨论将主要围绕这种状态展开(如图4)。首先假设既有的投资者为投资者A,而新增的投资者为投资者B,可以看出,相较于投资者A,投资者B与东道国的偏好更不一致,其在几何上的体现为由东道国圆心和投资者B圆心构成的线段要长于由东道国圆心和投资者A圆心构成的线段。即便如此,投资者B的加入也不会恶化东道国的境况,并且由于东道国议程设置权的提升,东道国可以在赢集中选择更符合其偏好的建议状态。

此时的赢集有狭义和广义之分。狭义赢集的范围是以点IS和点CB形成的线段为弦,东道国圆上劣弧弓与投资者B圆上劣弧弓所覆盖的区域。或者更一般地说,狭义赢集的范围是东道国圆分别与各投资者(此处指投资者A和投资者B)圆的交集。用集合表示为:

⊙东道国∩⊙投资者A∩⊙投资者B

广义赢集的范围是以点IS和点CA形成的线段为弦,东道国圆上劣弧弓与投资者A圆上劣弧弓所覆盖的区域。在图4中,广义赢集等价于东道国圆与投资者A的交集,但其他情况下不见得同样如此,这取决于投资者B的效用函数(或曰理想点位置)。更一般地说,广义赢集的范围是东道国圆分别与各投资者(此处指投资者A和投资者B)圆交集的并集。用集合表示为:

(⊙东道国∩⊙投资者A)∪(⊙东道国∩⊙投资者B)

广义赢集和狭义赢集的区别在于,广义赢集允许建议状态不满足帕累托改进,即东道国可以选择不满足所有投资者不受损的情形作为建议状态。图4中点P便属于广义赢集而非狭义赢集,因为当从起始状态IS变为建议状态P时,东道国和投资者A效用改进,但投资者B将会受损。但由于投资者A和投资者B之间无法进行有效的集体行动,投资者A没有理由选择拒绝建议状态P。当然,如果东道国选择不属于狭义赢集的广义赢集点作为建议状态,那么它需要做好准备承担投资者B撤资或不再追加投资的成本。

接着,本文假设既有的投资者为投资者B,新增的投资者为投资者A,与之前相反,相较于投资者B,投资者A与东道国的偏好更加一致。与投资者B作为新增投资者的情形相同的是,投资者A的加入提升了东道国的议程设置权力。同时投资者A的加入还带来了之前情形所没有的好处,即广义赢集范围的扩大。如此一来,东道国便拥有了此前单个投资者时所不具备的选择可能性。

当我们在投资者B的基础上继续增加投资者C时,也会得出类似结论,即一方面,投资者的增加提升了东道国的议程设置权力;另一方面,当新增的投资者与东道国的偏好较为一致时,还会扩大东道国的广义赢集。如图5所示,投资者的增加会缩小狭义赢集的范围,或使其保持不变。投资者B的加入没有改变狭义赢集的大小,而投资者C的加入使狭义赢集从之前由点IS和点U、点V、点W组成图形的范围缩小至由点IS和点V、点W组成图形的范围。尽管狭义赢集的范围缩小了,但东道国仍然可以凭借更大的议程设置权力选择其中更符合自身偏好的建议状态。与此同时,投资者的增加会扩大广义赢集的范围,或使其保持不变。

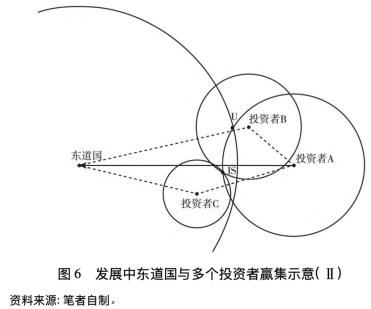

图4到图7中由各行为体的圆心组成的四边形与狭义赢集和广义赢集密切相关。若起始状态位于四边形之内时(如图6点IS),狭义赢集将成为空集。即使东道国拥有完全的议程设置权,也无法再进行帕累托改进。换言之,在这种情况下,东道国进一步偏好的实现必须借助广义赢集实现。故只要东道国愿意承受既有投资者撤资或不再追加投资的成本,由于外部选项的存在使东道国拥有更为丰富的操作空间(room to maneuver),东道国仍有提升效用的可能性。

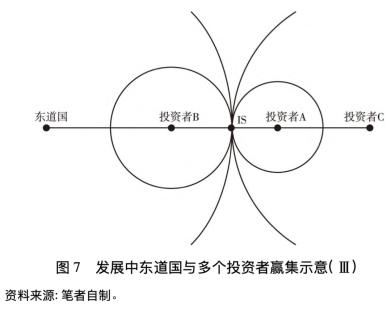

讨论了在第二种起始状态条件下新增投资者的情况之后,我们可以用类似的方法分析第三种起始状态(如图7点IS)。假设投资者A是既有投资者,简单起见,我们将投资者B和投资者C均安排在同一条直线。投资者B进入后,虽然狭义赢集仍为空集,但广义赢集却得到了扩大。投资者C的进入既没有扩大狭义赢集也没有扩大广义赢集,但即便如此,新增的投资者C也不会使东道国的境况变得更差。基于类似理由,在第一种起始状态条件下,新投资者的加入也会通过提升东道国议程设置能力和扩大广义赢集的方式帮助东道国实现自身偏好,或者使其保持不变。可以预期,在第三个投资者的基础上继续增加更多的投资者也会产生类似结果。由于这些情况的图形将显得更加复杂,也不会带来新的理论洞见,此处不再继续演示三个投资者以上的情况。

综上,相较于单个外国投资者的情况,两个及多个外国投资者的加入会有助于建议状态更加靠近(至少不会远离)发展中东道国的偏好,而这些偏好的实现在很大程度上与国家能力的增加相关。并且无论新增投资者的偏好同东道国偏好更为接近还是更为远离,资本多元化都将对东道国实现偏好的促进效应。

四、来自发展中世界的经验证据

外国直接投资推动的经济全球化主要发生在过去30年,作为直接投资最权威的数据库之一,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)投资数据库显示,直到20世纪80年代全球外国直接投资的流量和存量才开始实质性爬升。考虑到世界主要投资国的数据可得性,我们将跨国统计检验的样本时间限定在1989—2018年,并根据具体模型中其他数据的年限做相应调整。

(一)变量测量与描述性统计

本文的被解释变量是发展中世界的国家能力。较之对国家能力的规范分析,对国家能力的实证分析更加强调对国家能力的测量。尽管经济学家和其他社会科学领域的研究者也时常关心国家能力的影响,但从整体上对国家能力实现操作化通常由政治科学家完成。此处主要采纳乔纳森·汉森(Jonathan K. Hanson)和蕾切尔·西格曼(Rachel Sigman)开发的国家能力数据库。其中,国家能力被定义为国家有效实施官方目标的能力。这一定义避免了关于国家应该做什么或应该如何做的规范性概念。有能力的国家可能以不同的方式管理经济和社会生活,并可能通过与社会群体建立不同的关系来实现这些目标。他们的测量尤其强调了国家能力中的强制能力、汲取能力和行政能力,这与我们对国家能力作为一种关系型概念的理解颇为一致。不同领域的国家能力的确会存在差异,但这并不意味着整体意义上测量国家能力是无用功。当我们关注的领域越小,就越容易将关于政策选择的政治决定与执行这些政策的能力混为一谈。此外,过分强调不同领域国家能力的差异可能会不恰当地忽视不同国家能力间相互支持、相互增强的事实。并且这种还原主义无法替代汇总数据的作用。相比起简单使用税收占比来作为一国国家能力的代表,用一个合成变量代表整体国家能力无疑具有优势。

汉森和西格曼对国家能力的操作化遵循了两大原则:一是着重关注国家的核心职能,而非政府可能采取的所有行动;二是刻意避免与政治学研究中其他相关概念纠缠在一起,如政府质量和有效治理(good governance)等。具体而言,汉森和西格曼对24个国家能力的相关指标采用了贝叶斯潜变量分析(Bayesian latent variable analysis)。这种基于马尔可夫链的蒙特卡罗算法(MCMC)的一个优势在于对缺失值的处理。由此产生的国家能力数据库覆盖了政体数据库(Polity dataset)包括的所有163个国家并提供了这些国家从1960—2009年国家能力水平的年度估计。

本文的核心解释变量是发展中国家中外资来源国多元化程度,并为此借鉴赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)构建“外资来源国多元化指数(FDIDI)”衡量一国的外资多样性水平。赫芬达尔—赫希曼指数在经济学中常被用于测量企业间的竞争程度和产业集中度。与该指数类似思路的测量方法也得到了广泛应用,如测量不平等的基尼系数和生态学中的辛普森多样性指数(Simpson's Diversity Index)。赫芬达尔—赫希曼指数的计算公式如下:

在式3中,X指产业总规模,

指企业i的规模,

指第i个企业在产业中所占的份额,n则代表了该产业内的企业总个数。这一指数是符合直觉的,当市场上只有唯一一家企业(独家垄断)时,求得赫芬达尔—赫希曼指数值为1;当市场上拥有较多家企业,总数为N,且各个企业的市场份额均相等时,即市场集中度低,求得赫芬达尔—赫希曼指数值为

。换言之,该指数在理论上的取值范围为(0,1],即大于0且小于等于1。

为方便解读,我们采用赫芬达尔—赫希曼指数的倒数形式作为一国的投资来源国多元化指数,计算公式如下:

在式4中,

表示i国在年份t时在一国的投资存量占比。为了使多元化指数的结果在发展中国家间更具可比性,此处的投资存量总额采用的是37个主要资本来源国的投资存量总和。主要投资国在东道国的投资存量与该国的总投资存量高度正相关,其相关系数高达0.94。因此,我们可以认为这一测量是总体上有效的。

由于同时考虑了投资来源国总数和各投资来源国的规模,多元化指数较好地反映了发展中东道国的外国直接投资结构的多样性程度。多元化指数的值可以被解读为东道国所代表的投资来源国“有效数量”,更高的取值意味着外国直接投资来自更多国家并分布得更为均匀。基于数据可得性,我们整理了1989—2018年37个国家对外直接投资的有效双边数据,并计算了135个发展中东道国的多元化指数,其中最小值为1,最大值为13.2(2012年土耳其)。

在这段时间内,土耳其、印度、巴西、马来西亚和中国是外国直接投资多元化指数平均值排名前五的国家,这也符合我们的直观感受。在覆盖的所有发展中国家中,35个南亚、东亚和大洋洲国家的平均多元化指数为2.5,20个中东和北非国家的平均值为2.9,47个撒哈拉以南非洲的平均值为1.9,而33个拉丁美洲的平均值为2.4。总体而言,中东和北非国家的外资多样性相对较高。即使不考虑土耳其,剩余中东和北非国家的多元化指数平均值还是达到了2.6,高于其他地区。这或许是因为该地区丰富的石油资源禀赋吸引了来自不同国家的投资者,也可能因其地理位置靠近位于欧洲的主要资本输出国,这与对外直接投资的引力模型的预期是一致的。撒哈拉以南非洲的外资多样性则较低。

作为一种度量方式,投资来源国多元化指数并不同于常见的外国直接投资指标,如外国直接投资存量占GDP的比例和人均外资存量。对投资来源国多元化的系统测量与依附理论密切相关,不过与依附理论关心投资来源国单一性所带来的危害不同,我们关注的是多元化带来裨益。为了验证依附理论关于经济增长的相关结论,社会学家杰弗里·肯特(Jeffrey Kentor)和特里·博斯韦尔(Terry Boswell)使用了“外国投资集中度(FIC)”作为依附的测量,其定义是外国资本投资中来自最大单一国家的比例。例如,1967年洪都拉斯的外国投资集中度分值为97.7,意味着当年其97.7%的外国投资来自同一国家(美国)。不过随着经济全球化的发展,该指标便略显简单了。蕾切尔·韦尔豪森(Rachel L. Wellhausen)在分析为何一些政府在与外国投资者打交道时更有可能违约的研究中构建了与本文相似的外资多元化指标。不过她的数据库只覆盖了不超过100个国家(既包括发展中国家也包括发达国家和转型国家)从1990—2011年的数据,并且不包括来自中国的对外直接投资存量数据,而遗漏作为主要投资国的中国会带来偏误。

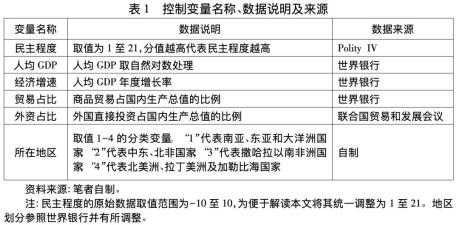

为了控制相关的政治、经济和跨国因素,本文纳入了五个变量并控制了地区效应和年份效应。这五个变量分别是东道国的政体类型、经济发展水平、经济增长率、国际贸易情况和外资数量情况(见表1)。

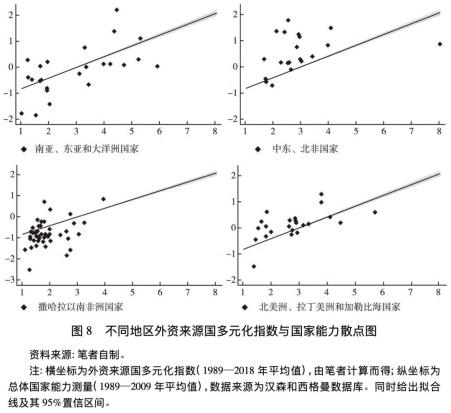

在更为严谨的计量建模之前,图8分地区展示了多元化指数与发展中东道国整体国家能力的散点图,并刻画了相应的拟合线及其95%置信区间。可以直观看出,随着多元化程度的上升,发展中国家的整体国家能力总体上也呈现出越强趋势。图8中还可以观察到不同地区间的差异。大多撒哈拉以南非洲国家聚集在图的左下部,表示这些国家外资多样性低(平均值小于2)的同时国家能力也偏弱。南亚、东亚和大洋洲国家则异质性较大,既包括多元化程度低且国家能力较弱的尼泊尔和柬埔寨,也包括投资来源国多元且国家能力较强的新加坡和马来西亚。不过解释变量对被解释变量的拟合线在四个地区均斜率为正。

(二)模型选择与计量结果

计量统计模型的选择取决于数据结构的类型。本项研究整理的数据库属于纵向数据,是对感兴趣的行为体进行多次观察或重复测量所获得的数据。由于纵向数据中特定国家在不同年份的测量之间存在相关性,因而简单使用多元线性方法估计参数存在偏误。为此,我们使用了广义估计方程来进行统计建模。广义估计方程由梁庚义(Kung-Yee Liang)和斯科特·泽格(Scott L. Zeger)提出,是运用准似然估计参数的一种用于分析相关性数据的回归模型,这种估计方法有效地考虑了组内相关性,因而十分适合于纵向数据分析。在政治科学中,被解释变量相互独立的假定同样时常遭到质疑,如对同一个国家来说,其不同年份的国家能力就绝非在统计上相互独立,而广义估计方程则为这类数据的建模提供了诸多优势。在本项研究中,用于估计外资来源国多元化指数对发展中东道国国家能力影响的基本多元回归框架如式5。

被解释变量

为国家i在第t年的国家能力。我们感兴趣的是系数

,它测量了国家i在第t-1年的外资来源国多元化程度对其第t年国家能力的影响。根据前文阐述的理论,

的预期符号为正。

代表一组时滞1年的随时间变化的控制变量。

为地区虚拟变量,

为年份虚拟变量,

为随机误差项。

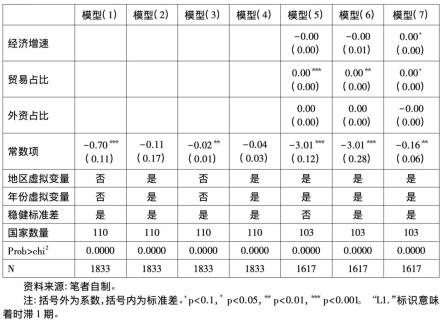

表2汇报了外资来源国多元化指数与国家能力的模型估计结果,其中所有控制变量都时滞一年以减少逆向因果的干扰。模型(1)和模型(2)是最简单的情形,除解释变量和地区与年份效应外未纳入其他控制变量,这能帮助我们判断多元化指数对国家能力的影响方向。不过由于遗漏变量问题,解释变量的系数被明显高估了。模型(3)和模型(4)纳入了被解释变量在t-1期的值。并不意外,上一年的国家能力与本年度国家能力密切相关,解释力超过95%。尽管如此,在采取稳健标准差后,多元化指数依然具有统计显著性,且p<0.001,这增加了对我们论点的信心。模型(5)至模型(7)则进一步加入了控制变量。在未加入国家能力的时滞项时,多元化指数的系数为0.12,意味着东道国外资多元化指数每增加一个单位,即外资来源国的有效数量每增加一个,其国家能力的分值将增加0.12。鉴于该分值的总跨度为6.37,外资多元化带来的这一影响是重要的。控制变量中,民主程度、人均GDP和贸易占比的影响同样显著。根据广义估计方程模型选择的QIC值,模型(7)的拟合最为出色。在该模型中,多元化指数的系数(0.0111)是民主程度系数(0.0023)的近5倍。

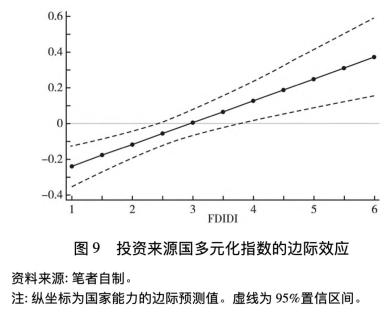

基于模型(6),图9描绘了当其他控制变量分别取其平均值时投资来源国多元化指数的边际效应。可以看出,若一国的外国直接投资多元化指数小于3,即投资来源国的有效数量小于3个,其对东道国国家能力的边际效应为负。这呼应了依附理论中认为外资集中度将损害经济增长的观点。当外资多元化程度较低时,其对国家能力建设也会带来负面影响。而随着外国直接投资多元化程度的提高,其对国家能力的边际正效应也呈上升趋势。

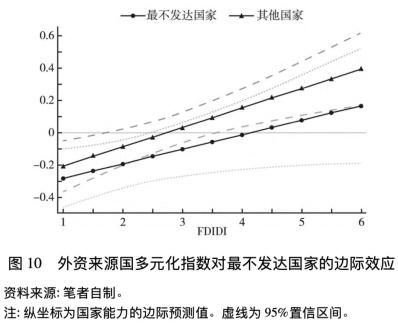

同样基于模型(6)中控制变量的平均值,图10展示了不同经济发展阶段国家中外资多元化程度对国家能力的边际效应。最不发达国家(LDCs)是发展中国家的一个特殊群体,其提法最初出现于1971年联合国第2768号决议案。最不发达国家的特点是收入水平低且经济增长受到结构性阻碍。平均而言,最不发达国家的外国直接投资多元化程度要达到4以上才对国家能力拥有正的边际效应。而其他国家的外资多元化指数只需不到3,即外资来源国的有效数量不到3个便可享有这种正向边际效应。相比其他国家,最不发达国家在面对外国投资者时议价能力较弱,这或许是外资多样性产生积极边际效应的条件更为苛刻的原因之一。

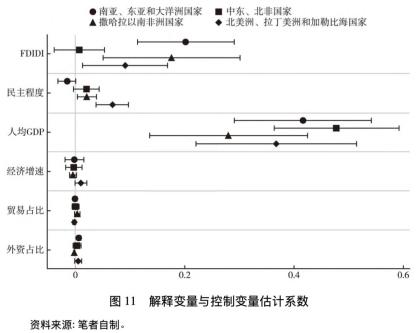

外资多元化程度在不同地区是否会对国家能力有相似的影响?图11直观地绘制了针对不同地区东道国的解释变量与控制变量估计系数。无论发展中国家处在哪个地区,经济增速、贸易占比和外资占比对其国家能力的影响均十分有限。人均GDP则在每个地区都显示出稳健的统计显著性。民主程度与国家能力的正相关主要体现在美洲发展中国家,而对其他地区的影响相对较弱,甚至呈负相关。作为解释变量,多元化指数在除中东、北非地区外的其他各区域均系数为正,且具有统计显著性,这再一次为本文论点提供了有力证据。之所以中东和北非国家成为例外,可能与其丰富的石油资源有关。自然资源要素吸引了多元的外国投资者,但该地区一些“食利国家(rentier state)”却并未将其投资于国家能力建设。不过,也没有证据显示外资多元化会恶化该地区的国家能力建设。

(三)内生性问题与稳健性检验

有的分析者或许会担心外资来源国多元化程度与东道国的国家能力存在内生性问题,他们认为有可能是国家能力的提高导致一国的外国直接投资结构变得更为多元。不过这一观点在理论和经验上都尚不存在系统性证据。理论上,该观点的主要逻辑是国家能力的提高会提升一国对外国直接投资的吸引力,从而使更多国家的投资者愿意前往该国。可能有些出人意料,直接讨论国家能力与吸引外国直接投资的研究尚不多见。有些相关研究讨论了政府质量与外国直接投资的关系,主流结论是政府质量越高越有利于吸引外国直接投资。不过,对政府质量的探讨无法替代对国家能力的探讨,且我们对国家能力的测量也已尽量使其与政府质量和政体类型等概念区别开来。而关于国家能力能否提高该国的外国直接投资多样性则更缺乏理论阐述。经验上,并没有有力的经验证据说明国家能力对外国直接投资及外国直接投资多样性的影响。并且就算接受了国家能力会增加东道国外资存量的观点,正如在讨论解释变量时所阐明的,我们也没有证据说明外国直接投资存量的增加必然会对应外国直接投资多样性的增加。简言之,国家能力导致外国直接投资多样性提高这一逆向理论命题仍缺乏充分的支持理由。

不过总的来说,相比起“国内政治影响国际经济”的研究,“国际经济影响国内政治”的研究似乎更容易受到逆向因果的困扰。为缓解这类忧虑,一方面,本研究在编码解释变量和控制变量时均进行了时滞一年的处理;另一方面,采用了两阶段最小二乘法(2SLS)估计。第一阶段的回归方程用于对解释变量进行估计,产生一个工具变量;第二阶段则运用第一阶段的特殊工具变量得出结构参数的一致估计量。这种估计方法有助于解决被解释变量和解释变量间的双向影响问题。我们运用多种变量组合对一国的外国直接投资来源国多元化指数进行了估计,在此基础上,该解释变量仍能对发展中东道国的国家能力产生正向效应,并在统计上具有显著性,即便在控制了上一年的国家能力时依然如此。这在一定程度上帮助缓解了对内生性问题的顾虑。

针对主要论点,下文进行了六种稳健性检验。一是变换解释变量。此处我们改变了对发展中国家外资来源国多元化程度的测量方法,将东道国上一年投资来源国的绝对数量作为解释变量。这种测量更加强调了投资来源国绝对数量的增加对东道国议程设置权力提升的作用,但其缺点是相对忽视了因投资来源国集中度下降而带来的东道国议程设置权力提升。与理论预期一致,投资来源国绝对数量的增加与发展中东道国国家能力的提升呈正相关,且具有统计显著性。对比表2中的结果,投资来源国绝对数量的系数偏低,这或许更进一步说明在考虑外资来源国多元化时,同时关注发展中东道国议程设置权力提升的两大渠道——外国投资来源国的绝对数量增加和集中度下降——是颇有必要的。

二是变换被解释变量。由于汉森和西格曼对国家能力的测量仅更新至2009年,因而本文进一步使用时间跨度更广的人口普查实施情况和新生儿死亡率数据作为国家能力的代理变量。关于人口普查的实施,模型显示随着外资多元化水平的增加,发展中国家在过去25年开展至少两次人口普查的概率会上升。关于新生儿死亡率,模型表明外国直接投资多样性的增加与新生儿死亡率会下降存在相关性。

三是变换统计模型。在广义估计方程之外,我们也尝试了广义线性模型(GLM)和采用国家聚类标准差(CSEs)的多元线性回归。估计结果未发生实质改变。在解释国家能力时,投资来源国多元化指数依然显著为正。基于本项研究的数据结构,一般认为,使用广义估计方程建模的系数和标准差会更为精确,但其他统计模型展示的类似结果仍能为论点提供支持。

四是在模型中加入自变量的二次项,该项系数无显著性,说明应采用效果更好的线性拟合。

五是在模型中加入解释变量与政体类型和经济发展阶段的交互项,估计结果未发生实质改变。解释变量的主效应仍旧显著,而交互项不具有统计显著性。

六是剔除作为主要资本输出国的发展中国家样本。主要对外投资国中的发展中国家包括中国、智利、以色列、韩国、墨西哥和土耳其。作为主要资本输出国,它们的投资来源国多元化指数可能偏低。在模型中剔除这些国家后,估计结果依然稳健。多种稳健性检验提升了对主要统计结果的信心。

五、结论

在讨论跨国资本如何影响东道国的国家能力时,本文采用国际—国内互动的政治经济学分析路径,探讨国际经济因素如何产生不同的国内政治后果。这种分析路径使我们与许多有关外国直接投资的既有研究区别开来。一方面,本文关注的是作为解释变量而非被解释变量的外国直接投资;另一方面,本文聚焦在外国直接投资的国内政治效应,而非对国内经济增长、国际合作与冲突等领域的影响。基于对既有国家能力文献的评估,本研究提供了对投资来源国多元化程度与东道国国家能力间关系的创新性分析。投资来源国多元化程度可以用本文构建的外资来源国多元化指数进行测量。基于欧几里得式空间模型,本文论证了外国直接投资多元化程度的提高有助于东道国进行国家能力建设。因为新投资者的加入为东道国提供了新的外部选项,使东道国拥有了更为丰富的操作空间,通过提升东道国的议程设置能力和扩大广义赢集的方式帮助东道国实现自身偏好。根据发展中国家跨国数据的广义估计方程统计建模发现,当一国的投资来源国更为多元时,其整体国家能力也越强。

上述理论和经验发现亦可对发展中国家参与经济全球化提供具有启示意义的实践意涵,即发展中国家有可能在融入全球化的同时统筹兼顾国家能力建设。雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)曾悲观地指出发展中国家所面临的“主权困境”。为弥补国内资本的不足,发展中国家不得不将一部分主权让渡给跨国公司,进而削弱了国家管理经济事务的能力。一些颇具现实关怀的依附论者亦将外国投资者视为对东道国的剥削。重商主义者则将跨国公司的海外经营行为视作母国国家利益和外交政策的延伸。不过基于本文的理论机制,发展中国家在融入全球化的过程中仍然可以保持甚至扩大相对于外国投资者的议价能力,其要旨在于提高外国直接投资结构的多元化程度。这需要通过逐步且普惠地推进对外开放来实现。

当然,在本文基础上还有许多问题值得进一步探讨。例如,外国直接投资对发展中东道国地方政府治理能力的影响。在本文中,国家是指作为行为体的中央政府。尽管中央政府十分重要,但讨论国家能力在一国之内的区域差异性也很重要。加菲亚斯论证了墨西哥的精英竞争对其不同州治理能力的影响。达伦·阿西莫格鲁(Daren Acemoglu)等讨论了国家能力对哥伦比亚不同省经济发展的影响。印度和巴西等国家也有潜力进行有关国家能力的次国家分析(sub-national analysis)。部分学者的研究成果为测量一国之内的区域差异性提供了启示。除投资来源国多元化程度外,外国直接投资结构的其他方面对东道国国家能力的影响也值得进一步研究。如不同类型投资者的相对占比、外资的行业和所有制构成等也可视作外资结构的重要方面,对此进行跨国分析需要更精细化的数据支持。此外,对外国直接投资的不同维度在特定地区造成的异质性影响进行解释也是需要进一步探讨的重要理论和现实议题。

转载 | 罗洁

审核 | Anders

终审 | 李致宪

©Political理论志

前沿追踪/理论方法/专家评论

ID: ThePoliticalReview

原标题:《顶刊论文 | 陈兆源:外国直接投资与发展中世界的国家能力》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司