- +1

小说家的内心城堡 | 林楠与山眼对谈

原创 林楠、山眼 北美文学家园

北美中文作家协会会刊《东西》第275期

林楠:作家,文学评论家。2000年移民加拿大,定居溫哥華。曾任加拿大神州時報總編輯,加拿大大華筆會會長。現任加拿大華人文學學會副主任委員,世界日報《華章》編委。2014年,榮獲首屆新移民文學國際研討會(南昌)優秀創作奬。出版散文集《生活的歌》《青青草韻》《彼岸時光》及《林楠文學評論選》等數種。

山眼:加拿大华文作家,职业工程师。本名刘昘,生于陕西西安,现居加拿大温哥华,获加拿大应用科学硕士学位。作品广泛发表于中国与北美文学报刊杂志,多次获得文学奖项。著有中短篇小说集《青春作伴》、中篇小说单行本《维纳斯的春天》、长篇非历史虚构《行医者》,长篇小说《他乡》、《重逢1900》。北美中文作家协会会员。

小说家的内心城堡

——林楠与山眼对谈

(本文首发 于《世界华文文学论坛》2021年第四期)

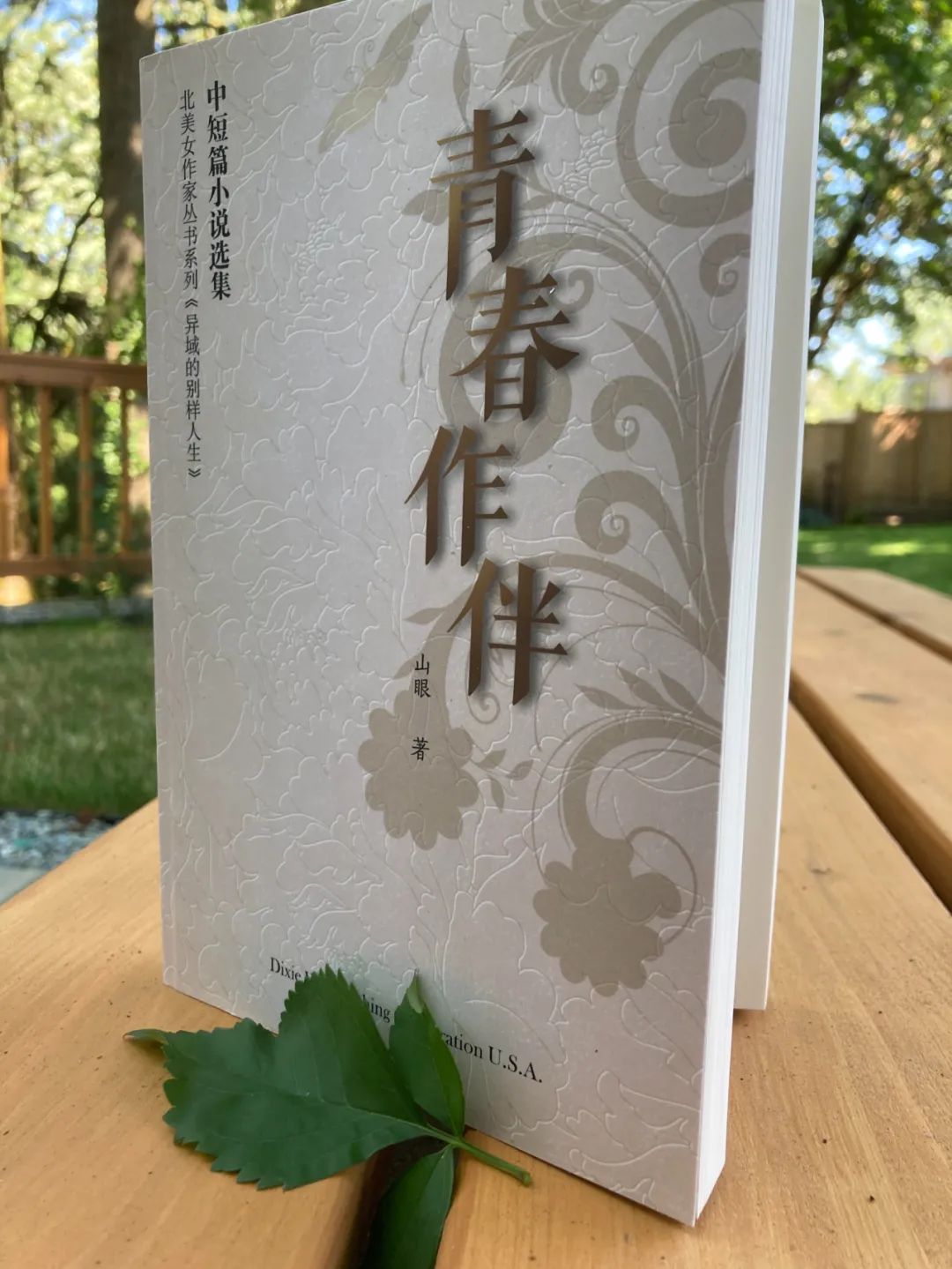

林楠:山眼,最近两三年,在海外华文文学界你显得很活跃。连续三年每年都有作品出版,2019年是中短篇小说集《青春作伴》,2020是长篇非虚构文学《行医者》,2021年是长篇小说《重逢1900》。你也多次获得北美文学奖。最近的一次是2020年底,《重逢1900》获得美国杜克大学雅歌文艺奖。你的中篇小说也入选《2020年海外华文小说年展》。这在海外华文文学界令人瞩目。请简单介绍一下你的小说创作吧?

山眼:我大概十年前开始动笔写小说。不久获得了一些奖项,像是北美汉新文学奖(短篇小说《锁》),还有台湾道声出版社征文奖(中篇小说《维纳斯的春天》)等。2012年我写了第一部长篇小说《他乡》,主要是留学生和移民的爱情故事,后来《他乡》在美国《国际日报》连载。之后又创作了两部长篇,一部是三十八万字的长篇小说《重逢1900》,一部是十六万字长篇非虚构作品《行医者》。在长篇写作之余,我也继续创作中短篇。

我是一名职业工程师,业余时间创作,所以作品没有那么快出来,我的写作是一个慢慢积累的过程。我常说我是野生作家,就是没有经过科班的文学训练,主要靠阅读、领悟、练习来摸索写作的道路。

《青春作伴》是我发表过或者获过奖的中短篇合集,可以看作我对现实世界的观察的结晶,我认为有必要展现的人性和社会的一些切面。长篇小说和非虚构文学融合了我的一些创作野心,更有使命感、历史的厚重感。我认为小说家不仅仅讲述故事本身,他(她)有话要对世界说。我对世界的话就藏在我的作品里。

林楠:你谈到靠阅读来摸索写作的道路,那就先谈谈你的阅读吧。

山眼:青年时代我阅读了大量的古典作品,比如《红楼梦》、狄更斯、巴尔扎克、托尔斯泰这些,那时也看金庸小说和坊间的言情小说,阅读面很广。后来阅读慢慢地集中在西方最优秀作家的作品。我喜爱的作家有陀斯妥耶夫斯基、福楼拜、马尔克斯、卡夫卡、普鲁斯特、弗兰纳里·奥康纳、爱丽丝·门罗……这个名单很长。大师们各自创造出独特的文学世界,对人性、群体、生死……有洞若观火的透视。可以说每位大师都是独辟蹊径的观察者,同时也是充满智慧的艺术家。他们的作品是文字和想象力的完美结合。

林楠:这当中有哪几位对你的影响最大?

山眼:马尔克斯的史诗性和浑然天成;陀斯妥耶夫斯基的深厚、包容性、情感的深入和多层次;弗兰纳里·奥康纳的冷峻、尖锐;爱丽丝·门罗的幽深、内敛、神秘感和结构的精妙……有些大师完全是天才,是没法学习的,比如马尔克斯和卡夫卡。我曾经对几位作家的作品进行过文本分析,比如弗兰纳里·奥康纳、爱丽丝·门罗、石黑一雄,主要钻研他们的写作技巧、意境的创造、风格和美感、视角、文字处理等等,受益颇多。当然写作不仅仅是技巧的学习。技巧相对浅显,而且具体到一篇小说,也很难把技巧与素材剥离开来。对我来讲,重要的是这些大师在世界观和美学上带来的启发,启发我培育自己的世界观和美学、独特的热爱人生的方式——如果不爱人,也不热爱人生,是没有耐心、也没有动力进行艰苦的文学性写作的。

林楠:你的中短篇小说集《青春作伴》题材很丰富,包括海外移民题材、历史题材、女性题材,还有一些实验性的题材,比如《失速》里加速衰老的故事。什么样的题材会激励你写一篇小说,也就是说,我想问你是如何选材的?

山眼:我对一些生活情景遥远的人和事感兴趣,好像写作这些题材给了我用想象力跨越距离的成就感。我在《青春作伴》中写到工厂女工、移民的老人、大龄未婚女子、贫穷的女孩——或是受过巨大创伤的人,或是在苦痛中的人、现实生活中的边缘人。我也对生命的挣扎和突变感兴趣,比如美丽的舞蹈演员加速变老,留学的富二代陷入一段导致死亡的恋情……这样的写作扩充了我的“疆域”,使我从“小我”里跳出来,体验众生的悲欢离合,以一种更具有爱和怜悯的精神来面对世界。

林楠:你的长篇非虚构作品《行医者》是以晚清的女医生为题材的,挖掘了一部分不为人知的史料。出版之后引起了文学界的极大关注。《行医者》的文字满溢着历史感,结构上又很现代。你是怎么想到要写这样一部作品的,对你来讲,它的难点和意义在哪里?

山眼:我一直认为了解历史非常重要。历史在塑造着我们的今天。有一些当今的问题,我们回到历史里面能得到好的解答。如果我们回看中国的近代史,就可以了解到从晚清、民国、抗战这一路走来,中国人经历的震惊、动荡、战争,直到今天都在影响着民族的一种心态和表达。《行医者》的故事正好是这一段历史的最好载体,它贯穿了从同治末年到1949年的近一个世纪,写的是在光绪年间留美的女医生康成和石美玉的故事。

康成和石美玉的事迹具有相当的史学价值。这两位女医生的故事在文学作品中从未出现过,包括她们早期留学、回国开拓西医、女子教育和公共卫生教育、办孤儿院、济贫等等。在我看来,非虚构文学是具象化的历史,或者说是具有人性深度的历史。以非虚构方式描述她们的人生故事、灵性与情感,既是对历史的尊重——因为她们是标志性的历史人物,也是对文学基本价值的追求——因为文学即人学。

历史题材的写作方面,最重要也最具难度的是史料的收集。这方面我做了大量工作,在国内和各北美图书馆搜集资料,阅读整理,联系历史见证人,等等。这是一个相当艰苦的过程。在写作中也坚持严谨地遵循历史记载,不断校正,以免疏漏。另外一方面,文字上我采用了第一人称半白话的风格,贴近那个时代的风貌,更加逼真;结构上采用两个主人公独立叙事,彼此交叉呼应这种具有现代感的结构。希望历史感与现代感的对照,能够给文本带来一种特殊的张力和美感。

著名文学评论家、南昌大学陈公仲教授在《历史的严谨,人物的鲜活》 (中欧跨文化作家协会公众号《中欧跨文化作家》2020年八月)这篇评论文章中这样评价:“作者自己所说,希望能做到‘既有历史的严谨,又有人物的鲜活。’我看,这就道出了非虚构的纪实文学包括传记文学的基本创作原则。《行医者》正是这样做的。从历史学的角度来看,《行医者》当是一部极其珍贵的中国宗教史书,具有很高的史学文献价值。……在人物的史传中,文学的用武之地还是有限度的,这就要看作者的艺术功力和拿捏的本领了:能否在有限的框架里,展现出无限的艺术光彩来。我看,《行医者》在这方面,已经作出了一些可喜的尝试,值得关注。”

林楠:有意思的是,你的另一部长篇小说《重逢1900》也采用了现代和过去的对照,而且视野和架构更加宏大。在三段时空内,主人公的各自叙事独立成章。这部作品从结构到主题,都是复调性、交互性的,富有哲学意味。通过这种后现代式的复叠和对应的结构,你想要表达什么?

山眼:这种复调叙事暗喻着历史的循环和重复。“旧”与“新”、“去”与“来”;当年的“新”在如今意味着“旧”;当年传教士去中国,如今我们来到西方;1900年的庚子年所发生的,和2020的庚子年所发生的……在2020,我们看到的是中国孤儿艾伦对身份的追寻、他的成长与孤独、灵性上的挫折;雨晨被轻视的灵魂、在文化冲击下失衡的少年时期、求爱而性的青年时期;灾难对生命的毁灭和人的再生,等等。在1900年的庚子,人们面对的是另一些冲突:玛丽亚一家代表的西方文明遭遇晚清农耕文明;乡绅栗忠翰的忠诚与失落,末世的聚散飘零等等。历史是一面镜子。如何解读书中的映像,读者可以见仁见智。

著名文学评论家、首都师范大学中国女性文化研究中心主任王红旗老师在《重逢1900:一部寻找“人类家园”的历史寓言》(《世界华文文学论坛》2020年第三期)中是这样解读的:“小说题目命名为《重逢1900》,本身就是文本‘多重复调’结构叙事的隐喻。并且隐含某种历时性与共时性的多向度的不同文明形式因‘相似’而‘重逢’的寓意。”

我是这么看的:人类一代又一代不断在迁徙、对抗和融合。只有宏大的叙事和结构才能恰当地表达这种宿命式的生存状态。在这个框架下,同一个故事由不同主人公来叙述。对此,王红旗老师是这样评论的:“小说《重逢1900》以其宏深的独特创构,穿越世纪、时空而问世,呈现出历史与现实、希望与未来关系的图示全景,向世界发起‘人类旧文明’衰落的历史追问,提出‘哪里才是人类家园’的根性问题。……同一个事件由几个人在不同部的章节里从自己的角度来讲述,从而变换为无穷的‘多棱镜’,构成独特性的‘多重复调’审美效应。”

对我来讲,这种叙事方式凸显出“罗生门”的矛盾,同时也给出一种“上帝视角”,可以更深地进入主人公的内心,可以更自由地转换情感的对象,可以再现人类生存的本质性的局限,在此之上仍有宽容和怜悯的空间。这正是文学的能力和魅力,也只有文学才能够达到这种既宽泛而又精准、既宏大而又细微、既多重而又专注的境界。

林楠:你的小说读起来很有吸引力,情节常有出乎意料之处,人物形象独特、饱满,文字简洁而精美。整个作品完成度很高,给人一种既优美、内敛又有冲击力的感觉,读完之后好像余音绕梁,三日不绝。很欣赏,你的文字功力很深。陈公仲教授评论过:“《逃无可逃》的精心构思,精巧布局,精深言语,我以为很老到成熟,几乎难以挑剔。”

小说主题也很深刻,比如身份的怀疑和追寻、人的终极价值、女性的困境、衰老、残缺、爱情与死亡等等……富有哲学意味和寓言性。我还在你的作品中读出一种悲悯的情怀。你的作品呈现出温暖和锋利并存的一种丰富性.

山眼:谢谢林楠老师的谬赞。也谢谢陈公仲老师对《逃无可逃》的评论和意见。

林楠:我感觉你笔下的人物形象很丰满,跃然纸上,比如说中篇小说《逃无可逃》中的女主人公凯琳。著名文学评论家陈瑞琳曾说这个人物的形象“力透纸背”,你是如何做到的?

山眼:陈瑞琳老师对《逃无可逃》这篇小说的评价非常高。她说过这个小说写出了女性存在的本质。凯琳这个人物是使我非常牵挂的一类女性。通常来讲,我认为一篇小说最重要的是人物。小说的情节和文字是为了表达人物的内在。每一段情节,在丰富人物的面貌、完善人物的心理动机上都要起到作用。我会安排自然的情节,但也会有意埋伏、创造一些突然,这些突然可以叫做故事的节点。这些节点是人物爱恨痛苦的集中爆发之处。这样,人物就不会空、故事也不会枯燥。

我写作的时候有两个身份,一个与人物感同身受,同哭同笑;另一个带着冷静和宽容,看到人物的多面性包括缺陷。有了这两个身份,写出来的人物会具有情感深度,同时有复杂性,不会简单化。还有,我认为好的作家会通过小说整体气氛的营造来建立人物和读者之间神秘的连接。这种连接会使读者对人物产生感情。

林楠:作为一名海外华文小说家,你怎么看待移民文学或者说海外华文文学?

山眼:我觉得移民文学是可以有人性深度和丰富故事性的一类文学。移民是一种宝贵的经历。从一种文化进入到另一种文化当中,我们有对文化冲突的亲身体验,也发展出在母国所没有的新的文化视角,或者新的审美。在这种文化视角下所写出的故事,不论它的发生地是在母国的还是移居国,都会带有更加丰富、更加尖锐、更加深刻的观察体验。移民的生活情景,处于文化冲突中的人生百态,在我来看是以文学方式表达人性的最好素材。

我非常同意林楠老师对移民文学的看法。您曾说过:“所谓‘移民文学’或者‘海外华文文学’……通常是指在脱离了母文化的环境之后,用华文写出的以反映移民生活为主的文学作品,作者是以开放的文化目光关照其置身于异文化环境中的生活经验和人生体悟。尽管有时在叙事方式,情感方式上还不能完全摆脱故土气息,但生活画面的主架构,主色调,整体气氛与心灵秩序已完全拥有了鲜活的异域格调。”

林楠:谢谢你提到我关于移民文学学科概念的这段话。记得是2014年为在广州召开的首届世界华文作家大会提交的论文中的一段话。我的这一观点,得到陈瑞琳、刘荒田、郑南川……等一批著名作家的赞同。

我发现你对女性描摹得特别细腻,很多女作家都有这种特质,但你并不是脉脉温情的,而是有很老辣、很犀利的一面。谈谈你对女性和女性文学的看法。

山眼:我的女性身份的自觉可能是在三十岁以后逐渐形成的。在更年轻的时候,女性意识挺淡薄的。后来才意识到作为一个女性在社会上意味着什么,社会如何看待和塑造女性,女性如何看待自身以及自我塑造。我觉得女性身份的自觉很重要,这是对性别角色和人生道路的一种审视。传统上,女性的价值在于家庭以及被人喜爱。现代女性更加独立,希望建立一种与男性彼此尊重、良好互动的两性关系——男性是我们的同伴,不是敌人;女性自身的成长也会使男性受益,这应该是一个双赢的局面。

从社会上来讲,女性意识的高涨使我们希望推动一些改变,不过也应该有耐心,社会的改变总是艰难的,我们所能做的是善待自己,找准道德和私人生活的边界。有时生活会给我们一些难题,那就是考验我们分辨力、成熟度的时候。

我的小说中有关女性的现实题材很多,比如刻板印象、物化、性别歧视与性暴力等等,有时这些与爱情结合起来写。我喜欢写复杂的、世俗的爱情。比如入选《2020海外华文小说年展》的中篇小说《逃无可逃》,讲述一个遭受性侵的女子所经历的痛、自我否认、逃避、她的希望和失望……我觉得作为一个小说家来关注这些女性,既是对女性群体的一种爱和扶持,也会带来小说家个人的成长。

不过,说到底,“女性”是人性的一种。关注个体(包括男性和女性)在特定情境下的情感和灵魂,是我写作的重点。我关注女性,但不想被仅仅定义为女性作家。

林楠:谈到这里,我想问,你为什么采用“山眼”这个中性化的笔名?是不是对女性身份的一种有意的回避?

山眼:“山眼”是我住在大学城的山上时最早采用的笔名,既有“山中的眼”的意象,在唐诗里也有“泉水”的意思。李白的《雨后望月》有:“出時山眼白,高後海心明。”有一段时间我曾经用过“艾溪”这个笔名,但还是喜爱“山眼”的拙朴、清新,所以沿用至今。这个笔名也对我是一种提醒,不受限于情爱感受,在写作中有更加宽广的视野。

林楠:你的中短篇小说作品很成熟,同时你的长篇作品从容量到选材方面也都使人耳目一新。你怎么看待短篇小说和长篇小说的写作?

山眼:我感觉短篇小说和长篇小说的创作技巧有很大的不同。总体来讲,短篇小说更有冲击力、紧张度,短的篇幅之内承载着看不见的重量。对短篇小说来说,人物之间的内在联系,甚至一部分情节之间的逻辑关系,主要是构建在作者心灵和感受内部的,可以比作是作者内心的一座城堡。一篇短篇小说就是作者打开几扇窗,呈现给读者这座城堡的几个房间。作者决定打开哪扇窗,呈现哪一部分给读者,以及如何从这个窗口进入下一个窗口,是创作的一部分,是作者展示他内心城堡的艺术。短篇小说通常会留给读者更多的想象空间。一些具有哲学意义的小说,实验性或者先锋性的小说更多地以短篇小说的方式呈现。相对来讲,写作长篇小说就好像作者要把整个城堡呈现给读者。作者内心的城堡要建构得更加充实逼真,容不得纰漏。长篇小说由于它的体量,比较难以成为一种顿悟式的、哲学性的存在。为了保持对读者的吸引力,长篇小说需要持续的流动力,充足的细节,真实的人物,总体来讲是缜密、厚重、现实性的。

中篇小说可以说是一个综合。有一定的容量给出故事和人物的合理性,读者的阅读不是切面式的,而有一定的时间上的发展和连贯性。但是也少一些短篇小说那种哲学性、概念性。如果作者掌握得好,可以达到很好的效果。

林楠:你觉得一个好的小说家最重要的素质是什么?

山眼:对他人比对自己感兴趣。我看到一些作品,不太成熟的地方在于,作家总是急于给出他对人物的判断;或者作家总是出现在场景中,以至于挡住了读者的视线。

当然这也是一种平衡,作家一定是有他(她)的价值观和判断的。但是他(她)必须足够尊重人物,藏在人物身后。另外好的作家创作出场景和人物,读者在阅读中会扩展出与他们自身相关的感受。我觉得这是很奇妙的部分,好像作品的生命力、丰富和开放性超越了作家的蓝图。

另外好的小说家必须是一个对世界有很多问题的人,他(她)试图通过小说来缓解这种不知答案的焦虑。小说家并不是知道答案的人,而是对问题特别敏感的人。

林楠:对于许多作者来说,都存在着一个根本问题,就是为什么写。谈谈你的体会。

山眼:写是因为有内在的热情。每个人都有一种天然的驱动力,去做自己喜爱的事。对我来说那就是写作了。写作也出于对人的关注,通过写作与人物感同身受,同喜共悲。另外还有一个原因,就是作为小说家,我有话要对这个世界说,或者有问题要提出来,有很多使人困惑的、感动的,人之为人的部分,以小说的方式表达是比较深入、比较美的。

林楠:在当今社会里,文学作品的读者越来越少了。你怎么看待文学在当今社会里的地位?

山眼:确实,文学在社会中的光环在过去的二十年间消失了。纯文学的读者越来越少,不仅在中国,在欧美也是这样。一方面是由于影视等娱乐方式的兴起,另一方面碎片化的社交网络,人们的交往和各种体验都变得更浅显。慢节奏的文学性写作和深入思考比较难抓住读者的注意力了。这是让人担忧的部分。

文学还有价值吗?似乎一直都有这样的问题。我认为文学的黄金时代已经过去,就是说文学最大限度影响人类的时代,但它的影响还会一直存在。只要文字存在,只要人类存在,对人性深入的认识和探讨就会一直存在下去,因为这是会思考的人类的本能,人们也会一代一代继续问这些问题,正是因为它的复杂性,没有答案,它的多变,或者个人性,人们会一直问下去。

这就好像音乐一样,并不是因为流行音乐的受众更多,交响乐就失去了价值。交响乐会仍旧受特定人群的喜爱,而且可能持续时间更长久。我们也可以把文学作品放在时间的框架里,经过几年、十几年、甚至更久来看,来给出一个清晰的判断。至少有一点可以肯定的是,中文本身的美感和韵律不论过多久都不可替代。

我还有这样的想法,就是文学的一部分意义是分享内在、产生共鸣。读者越来越少的纯文学在这方面有点尴尬,未来不那么乐观。目前可能也没有特别好的办法;只有坚持,并且保持对文学的热爱和对读者的尊重。

林楠:你的写作是很个人性的吗,换句话说,你构思创作时会考虑读者的喜好吗?

山眼:我觉得写作必须是个人性的,就是它是作者内在独特的、重要的部分,这些是没法伪造的,也不能去迎合谁。作者需要足够真诚,打开自己,而且必须具备独特性。另外,我也认为共鸣是写作的交流的一部分。我会在一定程度上考虑:这样的故事会不会让人看得懂,或者这样的审美是否会影响他人。这就好像作者在私人空间比如说客厅邀请了读者客人进来,但仍是作者的私人空间。这中间有一种开放性和私密性的平衡。

市场化的类型小说或者畅销小说受众更多,但是艺术性比较差。对我来讲,是如何在不丧失艺术性的同时兼顾可读性,把一个深刻的故事写得好看。我也相信如果普通读者愿意静下心来阅读我的作品,会有享受,有回味,有故事情节以外的感触,也可能带来一些思考,这是一般的畅销小说做不到的。

林楠:你是一名工程师,这个职业和文学创作看起来离得很远。你是怎样在全职工作的同时,开发你内在的文学创作的那个种子,你是如何协调工程师和作家这两个角色的?

山眼:我挚爱写作,但是也喜欢工程师的工作。工程工作训练了我的逻辑思维和对事物的严谨,反映在写作上就是对文本精准度的严格要求。这种工匠精神和专业精神在我的长篇小说的写作,还有历史性非虚构的《行医者》写作中起到了很重要的作用。

另外在加拿大工作多年,我对这个社会的人情、文化有深层次的了解。这对于我的跨文化写作,形成自己的独特视角都很重要。

林楠:山眼,最后来谈谈你未来的写作计划吧。

山眼:在中篇小说的写作方面,我会继续一些现实题材的尝试,希望每写一篇在题材、结构、视角上都能有一定突破。另外我也在搜集资料,预备未来的长篇历史性、非虚构题材的写作。我相信这类写作的价值,虽然写作过程很辛苦,也要经过比较长时间的预备,但我觉得是值得的。我希望很多年过去,我写的这些书还会有人看,会有读者产生这样的共鸣:在这本书里,我认识了过去的这些人,我在他们身上读到了自己,原来我们在时间深处、生命深处是相连的。

作 者 简 介

山眼:加拿大华文作家,职业工程师。北美中文作家协会会员。本名刘昘,生于陕西西安,现居加拿大温哥华,获加拿大应用科学硕士学位。小说作品逾百万字,发表于中国与北美文学报刊杂志,如《北京文学》《长江文艺》《江南》《莽原》《香港文学》《世界日报》《侨报》等,多次获得北美文学奖项。著有中短篇小说集《青春作伴》、中篇小说单行本《维纳斯的春天》、长篇非历史虚构《行医者》,长篇小说《他乡》、长篇小说《重逢1900》。《重逢 1900》获2020年杜克大学雅歌文艺奖。短篇小说入选《2020海外华语小说年展》《2021海外年度华语小说》《海外华文作家精选作品集》。

原标题:《小说家的内心城堡 | 林楠与山眼对谈》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司