- 18

- +1

茶的战斗,从未停止

原创 谷泉 读库

按:日本战国时代末期,一代茶圣千利休被领主丰臣秀吉勒令切腹自杀。在后人看来,此次事件,为茶道注入了精神内核,千利休以肉身之毁灭,换来茶道之诞生。茶可和平,亦可战斗,而千利休之死,终促成茶道神话。

茶、茶道、千利休

千利休之死,疑云密布,至今未能清晰解答。相关专著、论文,大多通过逻辑推演,做理性分析。可死亡本来混乱,理性、感性同在,说不清河东河西。加上茶道浸染禅宗本色,仅仅摆事实、讲道理,那些复杂、微妙,可意会不能言传的角落,怕是难以抵达。

千利休之死,让茶道神话。茶、茶道、千利休,如今统统成为标签。原本的丰满,不免变得做作。一杯茶里,有洁净,也有污秽;有激励动人,也有沉沦堕落。后来者只是买了廉价的道具,就可以自欺欺人,横行于世。天使带来光明,恶魔也撑起黑暗。人人都赞美茶,它就值得多一份质疑。我不是要批判。历史、现实,从来杂沓繁芜,绝非非黑即白的简单结论所能囊括。我只是希望我之所喜,至少相对开放、开阔,方便讨论,不要通通搞得扑朔迷离、深奸巨猾。

读罢井上靖晚年写下的《千利休:本觉坊遗文》,我大呼过瘾。不是说他有什么奇思妙想,或者给出一个众人都能接受的答案——实际上,这本专注千利休之死的小说,未必与事实严丝合缝,其接近感性的部分,又是非虚构不能企盼。它让干枯史料,重新生动起来,相比那些正襟危坐的文字,可知、可感、可敬、可叹。

虽然现代语言的理性建立,仍然任重道远,但感性的缺失,让其理性的局限更为局限。你我不是千利休,现代汉语并非古代日语,却不妨飞驰思绪,以一种不那么“严谨的”方式,接近那个历史节点。

以无常款待无常

日本战国时代的茶会,是聚焦审美的一种仪式。以千利休为代表的茶人,在战争期间频繁举办茶会。那不是引诱大家沉溺于茶汤滋味,或者色味俱全的餐饮服务,是为了给随时殒命的武士们打气,以昂扬斗志,迎接命运的挑战。茶会与战斗、艺术与武器,都是仪式的道具。死亡谁不恐惧。仰仗被规训的一招一式,小我蜕变大我。生死未卜的当下,他们信赖审美,将存,将亡,淡然置之。

《禅与茶道》里有一段故事,很好地说明了这种转换:茶人听从了剑士的建议,在与恶武士决斗时,使自己的心境,同点茶时一致。恶武士的眼前,出现了一个全新的人格。对于他来讲,茶人现在已经是无畏,即无意识的化身了。他失去了吆喝的机会,不仅不能朝着对手前进,反而一步一步地后退,终于叫道:“败了,败了!”

铃木大拙,这位禅学大师解释道:在一种艺术所必须的实际技术与纷繁的方法论底层,存在着直接到达我所谓“宇宙无意识”的一种直觉。不应该把属于各种艺术的诸直觉,看作各自为政、互不关联的东西,而应该看作是一个根本的、直觉中产生出来的东西。他们(日本人)承认,以此根本的体验,能够洞彻一切创造力及艺术冲动的根源,特别是能够洞彻超越生死,存在于一切无常之形中的“实在”的无意识。禅匠们在穷极之处,从佛法的空及般若(智慧)之说中得到其哲学,以生命,即“无生死的生死”这样的语言,来说明无意识。

因此,对禅匠来说,所谓最后的直觉,达到无畏之境,是超越生死的。他们的悟,如果在此处成熟,就能够完成各种奇迹。因为,无意识在这时允许那具有特权的弟子们和诸般艺术的老师们,瞥见无限的可能性。(铃木大拙《铃木大拙说禅》)

武士们上战场,武功高超自不待言,精神气质上,若是有茶人的觉察、果断、自信、决绝,无畏之境随之到来。与其担心那个早晚消失的肉身,不如尽情接纳生命的奇迹。凝神于茶,不是为了逃避现实;相反,是为了能够更好融入现实。它看中的,是创造性地解决问题,在纷繁杂乱中瞬间建立秩序,且行云流水,自如自在。一期一会,直白点说,就是如何以无常款待无常。习茶的意义,即在于此。

但是,频繁举办茶会,为即将上战场的武士送行,千利休自己却并未有此经历。怎么知道他对武士们言之凿凿,绝对正确,或者对他人起作用,对自己同样可行?

千利休先生见证了很多武士的死。到底有多少武士,曾喝过千利休先生点的茶,而后奔赴沙场啊?又有多少人,就那样战死沙场,永不回还的呀?见过那么多鲜血与死亡,千利休先生怕是都不肯相信自己能够寿终正寝吧。难道不是?

——井上靖《千利休:本觉坊遗文》

或许,他记起妙好人吉卫兵被僧人元明点醒——“不如死一次试试”——忽而顿悟的往事。原来自己是被安心去死的欲念所囚。死也好不死也罢的这种境地,他从来都不曾知晓。面对短暂的终点,无限的可能性,千利休无暇闪躲。此时的他,亦为武士。他以直觉接纳混乱,而不是理性。至少在那个片刻,理性会让混乱加剧。他再也不用所谓的“美的力量”激励他人。他转向自己,静心,感受,忘我,无我。不做判断,只是感受,是艺术的方式、宗教的方式,也是茶道的方式。

作为茶会的主人,千利休势必体会到了他所招待的、客人一样的心境。他写下遗言,从容拿起短刀。他让昔日用语言描述的、视觉呈现的、逻辑抵达的支离破碎,变得完整无缺,忠义性灵。

来吧,永恒之剑!杀佛弑祖,劈开去路。

——冈仓天心《茶书》

寂茶的世界。长久以来,那竟是我得不到自由的世界。当我以死为代价,想要保护它的时候,瞬间,它又变成一个鲜活的、自由的世界。

在我依令来堺市以后,一直预见死亡。而茶,也成了确认我赴死的仪式。无论点还是饮,心都极平静。死,是茶客,或者亭主。

——井上靖《千利休:本觉坊遗文》

传说千利休切腹用的短刀“吉光”。图片来源于武士道美术馆网

“生命的终点,何必任由权力摆布”

一直以来,丰臣秀吉都是千利休的反面。

传闻四起,千利休操控茶器不道德的买卖,拒绝丰臣秀吉纳自己女儿为妾的命令,大德寺金毛阁雕像事件等等。关键是两者审美取向的冲突。丰臣秀吉热爱黄金茶室,千利休心仪草庵茶室,以及因此引申而出的、唐物背后的权力秩序,受到来自和物的、审美理想的挑战。千利休太占上风。获胜的武士们,希望得到他认可的美器,而不是丰臣秀吉赏赐的土地或银两。

以下犯上,正是丰臣秀吉所忌惮的。

作为茶道最大的赞助人,丰臣秀吉不仅亲力亲为,参与各种活动,培养了大批茶人,引领社会风气关注茶道。反过来,茶道也支持了他,促成他获得日本的统治权。就算他与其他人一样,总是惦记着得到千利休心仪的物件,不是自己从沙砾中淘出珍宝。他在茶道中的位置,又怎能忽略。

茶道畅行无阻,一路高歌,依靠了战争,还有战争狂人。战争和战争狂人眼里,它、他,终究属于帮衬。可以说没有丰臣秀吉,就没有千利休,却很难讲没有茶道宗师,就没有战争狂人。在世俗层面,孰轻孰重,泾渭分明,怎么说也不过分。

但茶道对于茶人,不单单是一份职业,而是必须坚守的人生信念。以此而论,权力只是千利休之死的推力。生命的终点,何必任由权力摆布。必须创造有价值的东西,适时证悟。顺势而为的意义,远远大于世俗的判断。

死亡突然间降临,不得不被迫直面时,我才发现那些装模作样、装腔作势都不见了。而所谓的闲与寂,该怎么说,竟成了好似死亡之骨一样的东西。

——井上靖《千利休:本觉坊遗文》

“杀佛弑祖”,说得清楚:不是屈从权力或者与权力对抗,那将明珠投暗。即便统管生死,权力也不可能让所有人望而生却。它的肆无忌惮、为所欲为,未尝不是契机,会被超越、超越、再超越。

直觉把握并不提供答案,做就对了。何况,直面生死轮回,不正是禅宗信仰的重要成果?作为茶头的他,怎能退缩,又怎会退缩。他甚至留下满满的心意,感谢丰臣秀吉的布施。

殿下(丰臣秀吉)曾赐予我很多东西,比如茶人的地位、势力,对闲寂雅之道的大力援助,还有最后赐死给我。这是我所得的最大一份礼物。正因为这件大礼,我终于知道寂茶到底是什么,弄懂了所谓寂茶的真谛。

——井上靖《千利休:本觉坊遗文》

千利休之死,也可以看作他们之间的合作。权力挑衅了艺术,艺术也利用权力的挑衅。

无可回避的,是千利休死亡的方式——切腹。那被日本武士道精神奉为光荣赴义。“日本人对切腹,没有什么嫌恶的感觉……最丑的死的形式中,也带有崇高性,通过这种死,新生命的象征得以确定。”“切腹即通过毁灭自己的肉体,来换取某些别的东西的诞生。”(深作光贞《日本と日本人論》)腹部孕育灵魂和思想,切开腹部,让有价值的东西得以释放。所以切腹的重点,不在于死亡的细节,在于死而后生。它是痛苦的,但这种痛苦,乃有意为之。以此角度,我们或许能够更好地理解,“因为,无意识在这时允许那具有特权的弟子们和诸般艺术的老师们,瞥见无限的可能性” 。

审美优越感,是千利休招致杀身之祸的间接原因。现实有太多不完美。他努力营造秩序,既让权力收益,也映照出权力的无理与短视。作为天下一人的丰臣秀吉,面对这般僭越,为什么置之不理。他也没有理由让习惯于隐忍的、“美的使者”死得难看。切腹,既解决了政治领袖的不痛快,又留给艺术天才以足够颜面。

死亡的方式千奇百怪,可那样一个时刻,还有什么,能够比切腹——这个日本人曾经引以为豪的方式,更为匹配?切腹,是他们可以选择,且必须选择的方式。其他方式,根本不值一提。丰臣秀吉给了千利休武士的待遇,以及可能而来的、至高无上的茶道地位。这种方式的死,那种形式的生。两者皆有收益。有缺憾的双赢,还是双赢。

千利休像,长谷川等伯 绘。图片来源于表千家的茶室不审菴官网

丰臣秀吉长于算计。千利休也是。其才华的底色,是商人的现实主义。(赤濑川原平《千利休:无言的前卫》)长谷川等伯将他的老于世故、利析秋毫,悉数复刻在面部抽动的肌肉里,不禁让人感叹:艺术才是艺术最好的注释。

他当年的爱物,今天依然如故。泪、吉光、小田原、颜回、早船、松花、桥立……个个气质凛然。感谢那些文化遗产的护佑者。因为它们还在,千利休那一刻的心境,被后学感知的可能,是否会再多了半份?

花入“小田原”,千利休 作。图片来源于东京国立博物馆官网

为何要经由死亡,才能得道?

美,是生命的朋友,还是敌人?他说不清楚,又确确实实感受到了某种推力。我们的世界,是感受到的世界,不止步于道理、逻辑、数据,还有不知真假的画面。生命本来充满危险;死亡的威胁,让头脑加倍清醒;应该永远怀揣死亡的威胁,并以此抵抗死亡。没有血肉模糊、尸横遍野的战争经历,对生命怎能有铭心刻骨的反思。矛盾又统一的诸多思绪,只是在那种极端状态下,才变得合情与合理。

有审美建树的个体,较少受世俗干扰。那些对于大众理所当然的事情,美学大师可以理解,未必实践。死亡对谁都是大事。普通人不舍、恐惧。茶人则抓住机会,开悟,证道。千利休生过,没有死过。现在他死去。茶道的核心,因此安驻。

换言之,千利休以自己肉身的毁灭,换来了茶道的诞生。他将死亡的利益最大化——大到超过了死亡本身。这种状态,普通人无从涉足。他又何必像他们一样,对待死亡,满满的不舍,抑或恐惧。

为什么要经由死亡,才能得道?世人的想法,既然洞彻生死,是生是死都无所谓了,不是唯有生或唯有死。此处生死并非位列第一,洞彻才是。理论上,每位茶人都有机会在最后的道路上升华。但只有死亡之人经历死亡。那些信誓旦旦的真情实感,着实无从确信。因为他已经死去。后来者,要么潜心意会,要么无端揣测,反正不离扭曲变形。不同的,只是初心而已。不是吗?知识能够传授,智慧不能,感受加倍不能。感受属于个体经验,非亲身经历,不能转述。没有谁,还能够确保以死触碰茶道的极限。纵然同样赴死的山上宗二、古田织部,也不可以。它被千利休创造性地使用,别人再没有什么机会攀高。青史留名的符号,只留给“我之一小步,人类之一大步”。千利休,足矣。

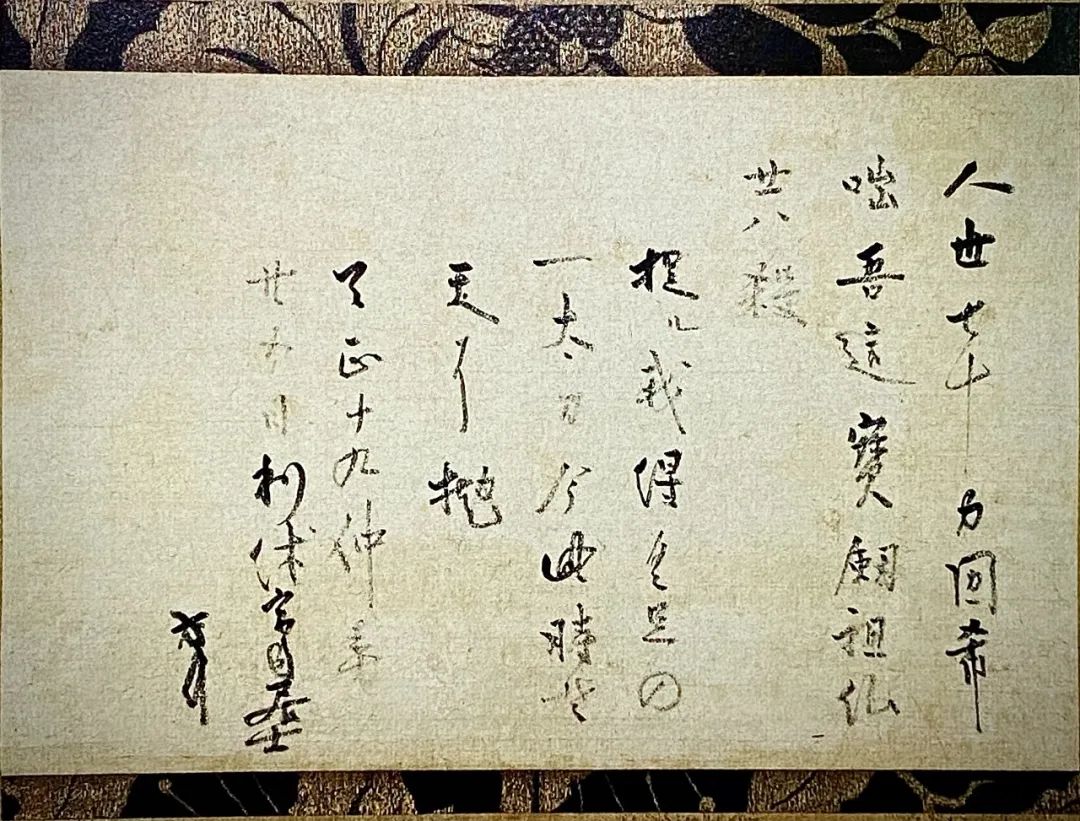

千利休亲笔题写的遗偈。“人世七十,力㘞希咄,吾这宝剑,祖佛共杀”,在《茶书》最末端,被冈仓天心改写成“来吧,永恒之剑!杀佛弑祖,劈开去路”。

千利休之死,为茶道划上感叹号。茶道和生命,刹那间,竟然等量齐观。在千利休死亡之前,我们还不能确定大家是爱好、痴迷到不能自拔的状态,还是满足于正襟危坐与矫揉造作。千利休这一刀,给了答案。

它也让很多判断以相反的理解:茶道并非奢侈品,是贫穷的产物;茶道就是奢侈品,为富裕之宠儿。再者,“无有美丑”,“无有生死”,矛盾对立,一概圆融无碍。就比如金碧辉煌的琳派,总是闲寂的反面吧。也有种说法,恰恰琳派是茶道审美忠实的执行者。试问,草庵茶室一定是黄金茶室的背叛吗?在黄金茶室里,来一次风轻云淡的茶会,又有何不可?千利休与丰臣秀吉背道而驰的审美诉求,不一样被时间所吸纳。

千利休茶室“待庵”。

站在权力和肉身的角度,千利休自可选择不一样的生、不一样的死。站在茶道,或者日本审美的角度,现在的结局,无可挑剔。从外力,到内在,直至价值实现,千利休抓住了那最终的一分一秒。结果重要吗?重要,也不重要。重要的是,大家默认,权力赐死事小,不如茶道馈赠其磔刑事大。前者是短暂的痛苦,后者乃长久的荣耀。日本审美之大成,终将成为现实。不重要的是,既然有了一个他,代替众生去体验从茶到茶道转换的、那个极致的时刻,后来者选择相信就万事大吉。所有宗教,信,是第一要义。茶道也概莫能外。信,则茶道在;不信,则茶道不在。

本·方登在《漫长的中场休息》末了几页,描写了一位十九岁的美国青年,经历战争之后的感悟:“这些面带微笑一无所知的市民,他们才是对的。过去两个星期,因为在战争中学到的东西,比利自以为高人一等,比别人聪明。啊,他错了,这些愚蠢无知的傻瓜才是掌管一切的人。他们的祖国梦,才是左右大局的力量。他的现实,不过是给他们的现实,做牛做马。他们的不知道,比他的知道更加强大。现在,他经历了他经历的,知道了他知道的,这意味着什么?某种可怕,甚至是致命的想法,在比利心中升起。从战争中学到你该学的,做你该做的,如此一来,你是不是就成了那些把你送上战场的人的敌人?”

同样经历生死,收获属于自己的感受,比利和千利休,十九岁与七十岁,还是不可同日而语。比利刚刚开始反思,千利休已然踏进不朽。比利提出质疑,是故事开端。千利休献祭生命,为小说高潮。战争教会比利一些东西,可自己、他人、理想、空想、感受、逻辑,仍然混淆在一起,好像有了答案,又好像没有答案。

如此一来,你是不是就成了那些把你送上战场的人的敌人?那谁是把你送上战场的人,是茶道、是丰臣秀吉、还是千利休自己?

谁又是谁的敌人?

茶道远非脱离现实的避世天堂

千利休之死,也促成了茶道的神话。死亡,特别是主动选择死亡,对于一项事业而言,从来都是加分项。大众已经在潜意识里相信,让人愿意赴死的事业,必定是高尚的。攻击为专业献身的人,是不道德的。他们只记得非正常死亡,尤其在正面反抗、伟大理想附体时,效果更是明显。正常死亡,则一概被立即遗忘。

当然,不全是死亡让千利休获得过人的声望。死亡只是尽职的推手,将他那些了不起的创造,为世人所知晓——尽管大家都是一知半解,出圈却是实情。而一旦殉道者殉道,权力者得意扬扬的嘴脸,就保留不了多久。他倒不至于背上骂名——那是他的权力。但被茶、茶道和茶人记挂的,是他的手下败将。时间一长,他成了他下人的配角。

让我们大胆想象,如果千利休没有以这种方式离开世界,茶道的历史,又将怎样?从一休宗纯、村田珠光、武野绍鸥,茶道像是竹笋遇到春天,节节拔高,到了千利休,更是一天一样。等到权力忌惮它的快速成长,出手制止时,茶头的死,就变得意味深重。

他只走自己的路,只点自己的茶。他把休闲的茶,变作不能休闲的茶,可也不是禅茶。他的茶室,不是悟禅的道场,而是切腹的道场。

——井上靖《千利休:本觉坊遗文》

为茶道牺牲,将自己奉献为茶道的牺牲,千利休用无畏,摧毁阻碍茶道成为茶道的种种束缚,并且占据了这一领地的制高点。

生命有限,意义无限。茶道历史,少了谁,也不能少千利休。千利休一生的所作所为,少了什么,也不能少了切腹这个结局。死前的无常、死后的未知,连接的关头,他居然写下“必然”二字。茶道因了他的牺牲,凌空而上,被赋予无限的意义。它验证了一个观点,“为了某种主义而殉身的行为,其实是实现不了某目的后,为留名而采取的行动,以此来获求影响世间的评价。”

传说千利休在切腹的同一天,还写下狂歌,“千利休我一死,无须叹息,变成菅丞相,或许成神”,也与此完全相通。

肉身撕裂,不可收场,又必须收场。在我的理解,切腹的残忍程度,大概接近被他人折磨致死。但是,为了展示自己的意志坚定,其他自杀方式又无法与之媲美。切腹者固执礼仪,冷静的感情和沉着的态度,加以超脱生死的观念,实在当得起勇者的称呼。作为补偿,是这种死亡方式的仪式感。

正如前文点明,“武士以切腹的方式赴死,据说是种体面的事情,并没有因为死亡,而显得那么不堪。”它与茶道,也就是千利休所执着,表里合一。茶道是仪式化的,切腹是仪式化的。他用后者的仪式化,强调了前者的精神内核。

千利休死后,他的杰出弟子古田织部,光芒如故。很快,随着他再次切腹自尽,茶道内在、向上的冲击力,倏尔幻灭。维持茶道,就慢慢变成了一项非常具体的事业。而保证行业高品质运行的,只能神话行业、神话行业创始人。它看上去精致、完美、滴水不漏,又因为顽固的体系,失去活力。直觉把握消失之后,多的是谁比谁更精确地模仿和更具意志力地追赶。

这让茶人成为徒有其表的道具——茶道的活人道具,或者再现低阶千利休的道具。可大家认同他是茶道的代表人物,却未必奉其为神。抑或时间太短。对于他各式各样的非议,依旧被记得真切——他仍然像是只要尽力,就能够理解的一个人。嗯,也不好说,大德寺金毛阁雕像,没准一千年以后,还是会接受作为茶神的香烟供养吧。

茶道远非脱离现实的避世天堂。它就在人世间,与纷繁复杂的现实呼应,再形成彼此的镜像。所谓长于斯败于斯。千利休一样局限于专业之内,无暇自拔。只是这个专业的世界,比起现实,不知道是大,是小;是混沌,还是清晰?他的弟子本觉坊,不解老师坦然赴死的力量,究竟来自何方。他选择终身隐居,希望有朝一日,化开堵在心尖的疑惑。

这条路,到底通往何方?

通往无限远。不过,战争消亡的时代来临,它或许会成为一条无人问津的路。反正,那是为师一人的路,与我千利休一同消失殆尽即可。

——井上靖《千利休:本觉坊遗文》

茶道的现代之路

茶,往往止步于一种兴趣,在玩乐中堕落。若再进一步,则又容易陷入自大。各种拿腔作势、道貌岸然、坑蒙拐骗、尔虞我诈,与道又有什么关系?兴趣终究是兴趣。高级的伪装,也还是伪装。只有通过茶,修炼一双明亮的眼睛,洞悉世间是是非非,才算作茶人。“见山是山”,“见山不是山”,“见山还是山”。茶人所要经历,依旧三重境地。茶道宗师,亦不例外。

茶、茶道、茶人,一字排开:茶乃媒介,茶道为形式,茶人是目的。位置越后,越是重要。茶人重于茶道——茶人是茶道的灵魂;茶道重于茶——茶道让茶拥有了属于自己的精神领地;茶人当然也重于茶——没有茶人,甚至茶也不会出现。

茶人,是对茶道精神有着深刻反思的人。不是茶的从业者,更不是喝茶的人。茶人只需要一杯白水,就能够给客人以万般滋味。茶人不需要茶道;他举手投足之间就是茶道。茶人也不需要茶;他就是茶。“有艺术家,没有艺术”一句,不妨直接改写,“有茶人,没有茶道”,或者婉转点,是“先有茶人,再有茶道”。

“我死后,则茶道衰亡”,不管千利休有没有说过,均属实情。这句话,是自负,也是真相。自负不用说,否则他不会踏上那未知而必然的道路。真相是,战国时代终将过去。茶道的魅力,因战争而聚,因战争而散——没了战争,没了命悬一线的危险,直觉把握势必消沉,茶汤也会寡淡起来。

“不是战斗间饮茶,而是饮茶间战斗。”古田织布字正腔圆的一句,震天撼地。还有谁,会将饮茶和战斗画上等号,过去没有,现在有了,未来则未来。

不断创造美的事物,自然高人一等。千利休可以向丰臣秀吉告饶,求得不死。那不就证明,他所追求的,全部都是赝品。他要成就的,能够选择的,似乎只有这么一条道路,高贵、悲凉、纯粹、有力。他放弃肉身,那些安然、质朴、斑驳、易折的美,须臾之间,化身永恒的绝美之美。有形的柔弱顺遂,居然是无形的至刚至坚。

千利休给了茶道一个无可辨别的栖居之地。它从艺术品鉴赏、茶会、仪式、权力工具,升华为一种道,还在花道、书道、武士道、剑道、柔道等等诸道之中,占据代表位置。这一刀下去,我们看不见他的面目狰狞,看见的,是日本走出审美巨人的阴影。日本之美,得以矗立。

他也给所有茶人礼物——习茶时自带的荣耀感。再说,有了前辈“大场面”的索取,后来者无须再用生命去置换那美之最美。人人受惠于为他们舍弃生命的先行者,代价也只是突出风格,远州、石州之流,接下便是大面积的模仿、维持、重复与败坏。无论如何,他们只能接近他,至多是无限接近。越来越多高阶茶人,走了同样的道路。他们看得真切,却没有人面对愈发的混乱,建立更为牢固的秩序,也就无力再进一步。

他慷慨留下遗产,却也吝啬,挡住了后来者“一超直入如来地”的妄想。他是茶人,也是武士,是茶人的老师,也是武士的老师,还是所有人的老师。他这么一直活着,让死了也就死了的同行爱恨交加。可需要消除心魔的,不是离开四百年的千利休,是视茶重于生命的后学。他们应当知晓,通过逻辑推演,做理性分析,摆事实,讲道理,不能逼近那个审美的极致。铃木大拙如是观,才是当仁不让的真知灼见。

茶,真的重要吗?他们只是反复问自己这个问题。毕竟,对茶人而言,接受被灌输的答案,是荒诞的。

古人、今人,对于生命的态度,大同小异;对于专业的态度,则天差地别。千利休的茶道,和后人的茶道,大概只是“茶道”二字相同。其意义,在重于泰山、轻如鸿毛之间摇摆。信和仰,是能耗很低的认知方式。创造信仰,则大不同,简直高不可攀。一旦错过时机,也只能以能耗低的方式,延续能耗高的创造。

千利休的礼物丰厚,也沉重。它让爱好者愉悦,让专业者无奈。这个包装精美的以身报道,着实不好拿啊。羁绊他们的,不止有行业权威,还有越来越拥有安全保障的新时代,屏蔽了生发直觉的种种可能。一个萝卜一个坑。大家按部就班,朝九晚五,996。求道的技能,成了度日的工具,哪有什么未知的挑战,全都是已知的宿命。暗中款曲,被曾经年少轻狂的茶人领悟,便不再困惑,“为什么昔时的茶头,居然是永远的茶头?”

日本人近乎执拗地保存茶道形式,以及数目庞大的铭物。也因为大师不在,只能将大师定下的规矩照单全收,以此接近它们先前营造的完美气场。刻薄点说,茶人没了“鹰眼”,茶道岌岌可危。几乎是在瞬间,它从创造层面跌落,变成了注重复杂程序的形式主义。而所谓的摒弃形式主义,也不表明有了新的追求。

茶道精神,过去追求众生平等,现在则是刻意将人与人区隔。茶人变成俗人。茶道变成俗道。柳宗悦直接批判,茶人是盗取茶道美名的大罪人。当今的宗匠,其中的大多数,在我看来,不过三四流的茶人而已。他们开口的目的,是为了炫富。茶道会,还不都开成了茶具展示会。

再有,茶的精神内核,与权力有着千丝万缕的联系。这也导致它的现代之路,在有茶文化传统的地区、没有茶文化传统的地区,或者少茶文化传统的地区,迥然有别。

茶道是一种审美活动,容易被利益主体尽情演绎,带离轨道,在不同时空里,做不同的扭曲变形。现代人讨论茶道,总是诟病其繁复缛节。他们不想复杂仪式的目的,不是仪式,而是仪式带来的其他内容。茶道改革,传统的现代化,岂是简化仪式。以轻松、便捷、简单,甚而廉价的方式喝上一杯茶,那是商业的思路,与茶道没有丝毫瓜葛。作为审美的、茶道的发展,与作为饮料的、茶的发展,是两回事。

大家共情茶人,感知他们癫狂热爱、舍生取义——那些统统都是对于生命的认知。它碰巧,通过茶而已。在东亚一些国家,茶汤里的文化配比,明摆着多过其他饮料。新茶,旧茶,初心,陋习,有视若神明,就有破除迷信。明白人至少明白,神话事业,未必是件好事。就像将茶包装成了包治百病的良药,与社会各个角落无缝隙连接。于形而下部分,畅通无阻;在形而上领域,裹足不前。是,茶是出类拔萃。作为农产品,可以获得丰厚回报的经济作物,优秀的材料还有很多。大米、小麦、咖啡、葡萄……不一而足。所以重要的,还不是作为材料的茶,是人。是人选择了茶,将它作为审美的承载物,赋予其不可取代的重要价值。

和平时期,茶,又要安抚谁的心灵?茶道的意义,或许仅仅就是存在,接受繁复缛节,以及接受对于繁复缛节的批评。可仔细想想,柳宗悦痛下针砭,说说而已,并无实际效力。封建时代过去了,再多一个隐于不言,又有何用?茶道,是审美,是价值观,是人性的光芒闪耀;不是非要端起茶杯,扭捏做作才称作茶道。

茶道的延续,未必不是非茶非道。一如工匠精神,不是工匠的专属——所有认真工作,对待作品精益求精的人,都具备工匠精神,无论他是大学教授,运动员,CEO,还是公务员。无须熟识千利休,他所创造的、美的世界,还是会时时浮现在日本人的脑海里,挥之不去。文化学者,福泽谕吉、冈仓天心、柳宗悦,一脉相承。小说家,川端康成、井上靖、太宰治、三岛由纪夫,同气连理。更多画家、工艺家步其后尘,一样坚持作为茶人的自觉。

千利休乃日本文化之骄子。因缘际会,他踏上一个众人未曾抵达的空旷之地。你我不是他。以闲庭信步、岁月静好,比拟大开大合、顿挫激昂,不啻为不可能完成的挑战。你我又是他。他的狂热、痛苦、纠缠、解脱,都可以被同样的肉身所读取——每个人不都走在自我之路,一条坦坦荡荡的大道上,义无反顾。一切,一切,源自欲望。大家自诩茶人;区别在于是看客的角度,对剧中人评头论足,滔滔不绝,洋洋洒洒;还是已经知晓人类始终被战争包裹,在这风雨飘摇的每时每刻,需要再次扬起美的风帆,以无畏之心,迎面生死诘问。

茶的战斗,从未停止。

▲

本文作者:谷泉

艺术史学者、艺术家

《茶书》《侘寂》译者

▼

↓点击下方书封即可购买↓

《茶书》《侘寂》套装

参考资料:

《千利休:本觉坊遗文》,井上靖

《茶与美》,柳宗悦

《茶书》,冈仓天心

《武士道》,新渡户稻造

《日本と日本人論》,深作光贞

《千利休:无言的前卫》,赤濑川原平

《菊与刀》,鲁思·本尼迪克特

《日本茶道史话》,熊仓功夫

《茶道的历史》,桑田忠亲

《艺术的故事》, E·H·贡布里希

原标题:《茶的战斗,从未停止》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 开学,准备好了吗

- 王毅谈中方对中美关系原则立场

- 缅甸逮捕29名涉赌涉诈人员

- 《哪吒2》累计票房超110亿,成为首部进入全球票房榜前11亚洲电影

- 年后猪价快速回落,二次育肥补栏积极性有所增强

- 哪种岩层可以找到化石?

- 苏轼的词《水调歌头》中,“月有阴晴圆缺”的上一句

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司