- +1

87版《红楼梦》唯一的“民俗指导”——邓云乡先生

【编者按】

赵珩,生于1948年,北京人。原北京燕山出版社编审、总编辑。由于家世的原因与工作的关系,赵珩先生六十年来与许多具有深厚传统文化修养的老辈文化人、学者先后结识,如陈梦家、启功、王世襄、朱家溍、史树青、翁偶虹、邓云乡、吴小如等等,他与他们保持着比较密切的交往,直至他们离世。这些老辈文化人、学者,恰好也是中国百余年来大时代的亲历者和见证人。《逝者如斯:六十年知见学人侧记》一书就是叙述了作者与这些前辈交往的点滴,本文摘自该书的《文化古城的拾荒者——邓云乡先生》一篇,由澎湃新闻经中华书局授权发布。

用拾荒者来形容邓云乡先生似乎有些不敬,其实,是我们今天将拾荒一词理解得过于狭窄了。捡拾历史的遗迹,搜寻消逝的旧痕,又何尝不是拾荒?何况,邓云乡先生捡拾的哪里是文化古城的破砖烂瓦,他所发掘的正是那些被遗忘了的零金碎玉。

邓云乡先生的成名之作是他的《鲁迅与北京风土》,这本书于1982年由文史资料出版社出版。其实,早在70年代末,邓云乡先生就由谢刚主(国桢)先生介绍给《人民日报》“大地”副刊的主编姜德明先生。姜先生是一位学养深厚的现代文学史料收藏家,我曾在80年代多次拜访他,直到他搬到金台西路人民日报宿舍。那时,姜德明先生曾多次和我提到“上海有个邓云乡”。正是由于姜德明先生慧眼识珠,邓先生的文字才能够陆续在副刊上发表,这也是后来《鲁迅与北京风土》得以出版的原因。

谢刚主先生不但为《鲁迅与北京风土》题写了书名,还为之作序,对邓云乡这本书给予了很高的评价。当时的邓云乡先生并不知名,这本书首印一万七千册后很快销售一空,原因就在于这种体裁、风格和内容的著作在80年代初可谓是生面别开,虽是旧京遗事,却令人耳目一新。

邓先生的经历比较坎坷,直到五十岁时才真正著书立说,此前,他的名字是不见经传的。很长一段时间他是在上海的电力学院教书,所以一直没能发挥自己的特长。邓先生长期从事《红楼梦》的研究,且更着重于其中生活风物、服饰饮食等方面的考证,多年以来积累了大量的材料。他是山西人,求学在北京,后来虽然生活在上海,对北京却最有感情。他十分注重近人的社会生活笔记,从中汲取了很多宝贵的材料,成为他后来著述的依据。

邓先生有较好的文史功底,且博闻强记,更以他谦恭好学的态度,游走于前辈学者之间,例如北京的俞平伯先生、谢国桢先生,上海的顾廷龙先生、谭其骧先生等;对于春明、海上的老一辈文化人更是趋门求教,执弟子礼甚恭。邓云乡初次来我家则是由许宝骙先生带来。那时邓来北京,经常去拜访俞平伯、许宝骙郎舅,而许宝骙先生又经常来我家,他知道当时先君任中华书局副总编辑,就特地请许宝骙为之介绍。那时我和父亲并不住在一起,因此邓先生来我家时,并未见到过。后来他听说我是《燕都》杂志的编辑部主任,也希望和我聊聊。

王扶林导演的电视剧《红楼梦》虽是在1987年上演的,但是筹划工作早在1985年就已经开始,1986年投拍,同时在北京南城西南角搭建了既是演出场景,又可永久保存成为游览地的大观园实景。这样的大制作在当时可谓是盛举。《红楼梦》电视剧有个庞大的顾问团,除了影视文学界的名家,像沈从文、吴世昌、启功、周汝昌、杨宪益、朱家溍、曹禺、吴祖光等这些文化界的人士也都在其中。彼时邓云乡先生虽尚没有资格列于其间,却因为他写的一本《红楼风俗谭》被《红楼梦》剧组看中,获得唯一的“民俗指导”名义。顾问者,可以顾而不问,但是这个“指导”却要事必躬亲。从那时起,邓先生就往来于京沪之间,亲临拍摄现场。他住在白纸坊附近的一家宾馆,离现场不远,是剧组安排的。像陈晓旭、张莉、邓婕、欧阳奋强等一干初出茅庐的青年演员也都住在那家宾馆中。那时的影视明星哪里有今天这样的排场?

1986年夏天,因为邓先生说想和我聊聊,而邓先生毕竟是长辈,当然是我去拜访他,于是我就和他事先约好,某日上午去那家宾馆看望他。说实话,那家宾馆也就是个招待所的性质,房间里连个卫生间都没有,我去拜访邓先生的时候,他正盘腿坐在硬板床上看书。

邓云乡先生给人的印象是和蔼可亲,非常真诚随意,只聊了一会儿,他就说要带我去大观园里走走,边走边聊。那时大观园的一期工程尚未结束,好像只有“怡红院”、“潇湘馆”、“蘅芜苑”刚刚修建完毕,到处还是一股子油漆味道,而“稻香村”、“栊翠庵”等还没有建完,园中散落着砖瓦和水泥等建筑材料,邓先生领着我到处参观。可能那日还没有正式拍戏,不过那些青年演员出出入入,都与邓先生混得极熟。恰巧遇到陈晓旭和扮演迎春的东方闻樱、扮演妙玉的姬培杰(姬玉)等几个结伴而来,邓先生就招呼她们过来,向我一一介绍说“这个是演黛玉的”、“那个是演妙玉的”云云。这些女孩子都很活泼,对着邓先生嫣然一笑,然后就牵着手跑了。

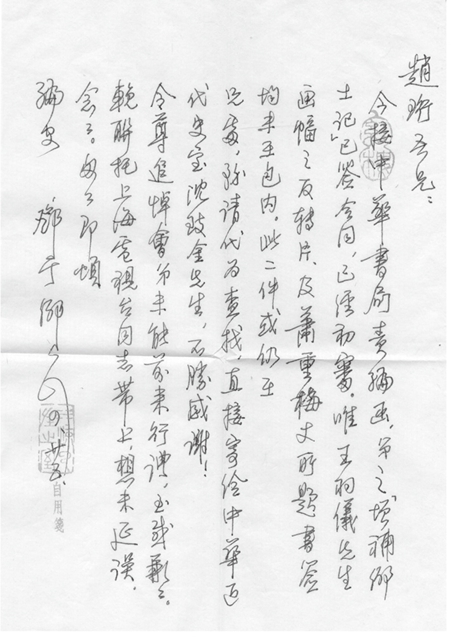

我们坐在“潇湘馆”的廊子上聊天,倒是和邓先生无拘无束。他说和先君很熟悉,就是没有见过我。我也希望他为《燕都》写一些稿子,邓先生说一回到上海就整理出些以前的稿子寄来。从此,我和邓先生就十分熟识了,书信往来频繁。前时整理旧箧,发现留下的书札中就以邓云乡先生寄给我的最多,竟有二三十封。

邓先生八九十年代经常来北京,谢刚主先生过世后,邓先生拜访最多的则是俞平老,再有就是许宝骙先生。邓云乡对这郎舅二人的称呼也很有意思,他称俞平老为“夫子”;而称许宝骙为“仁丈”,自然都是以长辈视之,却有春秋笔法——仁丈是一般尊称,但是夫子就暗示有师生关系。许宝骙又是先慈的姨夫,邓先生当然是和先君同辈分,但是他对先君和我都非常客气,而后来则是与我来往更多。

邓先生是山西灵丘人,他出名后,家乡的出版社上门约稿。大约是在1991年,邓先生来信说山西北岳文艺出版社向他约稿,要到太原去一次。我回信说恰好我不久也要过去,和山西古籍出版社有事洽谈。于是邓先生希望和我同时到太原,也有个伴,就约好时间在当地见面。不料北岳文艺将他安排在迎泽大街上的三晋宾馆,而山西古籍将我安排在山西大酒店,实际只在一起吃了顿饭,就各干各的去了。邓云乡先生虽然说着一口略带山西口音的普通话,但是对山西的人和事并不十分了解,尤其对山西的文物遗存和古迹,还不如我这个走遍晋南晋北的人了解得多些。那次邓先生在北岳出的书叫作《水流云在杂稿》,没有一篇文章关乎山西。其中我印象最深的则是《陈师曾艺事》、《〈北平笺谱〉史话》和《〈旧都文物略〉小记》几篇。其中《〈旧都文物略〉小记》一篇是我在80年代向他约稿的,最先发表在《燕都》上,后来又经修订,收入了这本杂稿集。

1987年以后,我经常去上海,每次去都会和邓先生见面,我们聊的范围很宽,几乎无所不及。邓先生在上海的人脉甚宽,我要去拜访什么人都会告诉他,他拿走我开列的名单,第二天就会给我这些人详细的地址电话。十之八九他都比较熟悉,不但有上海的老派学人,也有新文化领域的作家、学者,例如耿庸先生,我并不熟悉,也没有前往拜访的计划,无奈他已经和人家说好,不得已只好去拜访一下了。

最难忘的是1987年我初到上海,都是邓云乡先生奔走联络,安排住处,这些我将在《在上海美丽园的日子》一文中详谈,就不在这里赘述了。但凡我在上海的日子,邓先生都会来住处和我见面,还有两次亲自接我去他家吃饭。邓先生在家里基本不做什么家务,都是他太太和一位内亲操持,所以邓先生在家中过得不错。有年端午节,上海已经是酷热难耐,一到他家,邓先生就打开电风扇(那时还没有空调),他太太端上来几个冰冻过的江米粽子。那粽子的个头儿很小,没有馅儿,剥开外面的粽叶,一股粽叶的清香扑来,因为是冰箱里刚取出来的,冰冰凉凉,蘸着玫瑰卤子吃,香甜清爽,沁人心脾。

还有一次是他请我和台湾、香港的两位朋友一起在家中吃饭,菜都是他太太和那位亲戚做的,虽然谈不上十分丰盛,但是都很精到,尤其是其中一道栗子鸡做得极好。邓先生说,上海买不到北京怀柔的板栗,要不然会更好。我也请邓先生在外面吃过几次饭,他从1956年定居上海后,对沪上饮食已经十分熟悉,都能道出这些本帮菜的路数来。

邓先生在上海居住了四十年,却没有见他写过上海风土人情和人文掌故的文字,偶尔说一两句上海话,也显得很蹩脚。他的著作都是关乎北京——这座令他魂萦梦牵的文化古城。

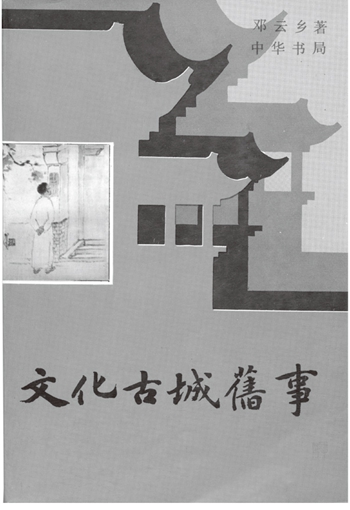

1995年中华书局出版了他的《文化古城旧事》,责任编辑是中华的沈致金先生。这本书出版时,先君刚刚去世。秋天,邓先生寄来了这本新著,题写的上款是母亲和我的名字。这本书的重点是写故都时代的北京,实际上就是国民革命以后,结束了北洋政府时代后的“北平特别市”时期(1928-1937)。这也是我做北京史研究探索时最为重视的十年,是北京旧文化的“落日余晖”时期。其实,这个题目也是我每次和邓先生长谈时最主要的内容。

邓先生在这本书里,着重于北平时期的文化教育,他以亲身经历和大量的史料为依据,将北平时代的教育状况娓娓道来,也涉及大、中、小学的体制与课程。在学人佚事一节中,从王国维、梁启超、柯劭忞到叶恭绰、章士钊等都有涉及,有些是史料,也有些属于掌故轶闻类。同时还谈到当时遗老和旧文人的生活状态,有些材料弥足珍贵,例如他曾与柯劭忞之子柯燕舲相交友善,而柯燕舲是有名的才子,后来因吸食鸦片而潦倒,其下落很少有人知道。我读是文后曾写信给邓先生,补充了关于柯劭忞的一些材料以及《新元史》的几点问题,都得到邓先生的认可。邓先生的《文化古城旧事》出版后,遭到的质疑意见最多,批评意见也不少,指出了其中不少错谬之处。但是,无论怎么说,邓先生钩沉旧事的一家之言还是很有价值的。前人的闻见不可完全作为可靠的依据,但会勾勒出一个感性的社会形态,因此,像邓云乡先生这样的笔记也是不可或缺的。他的著作,以信史论之,或不足以引证为凭;而以笔记视之,则可以扩大视野,补益时代之人文,同时也是文化圈子中的社会生活史。邓先生一生中在北京的时间不算太长,他对传统文化在北京最后的辉煌却极其珍视,像陈莼衷(宗藩)的《燕都丛考》等,就是他最推崇的北京史料。他多年来在这些史料中搜寻着旧京的遗迹。

在50年代初,邓先生曾供职于燃料工业部,后来到了南方,在苏州、南京和上海电力学校教书,始终未能真正从事他所钟爱的文史工作,只能在业余时间做些《红楼梦》的研究,他能有晚年的成就是很不容易的。邓先生既无显赫的家世背景、社会关系,也没有正式的师承,完全是靠他自己不懈的努力,求教于众多的前辈学者,其辛苦也是可想而知的。

在《文化古城旧事》之前,他还有一本《燕京乡土记》(后又由中华书局出版《增补燕京乡土记》),这是部关于旧时北京社会生活、市井百态的民俗著作。也许有人会说,邓先生不是金受申、不是张江裁,何以有资格谈北京的乡土民俗?我以为,邓先生的这部著作有异于那些老北京琐谈,他在这部书中对很多风俗都能够溯本清源,道出成因和背景,正如谭其骧先生所说:

云乡所著……是不可多得的乡土民俗读物,写燕京旧时岁时风物、胜迹风景、市尘风俗、饮食风尚,文笔隽永,富有情致,作了结合文献资料和个人生活经历的很有趣味的叙述,其价值应不让于《东京梦华录》、《梦粱录》、《武林旧事》等作,所以它不仅与历史人文地理有关系而已,无疑还为这方面的研究工作者提供了一种极好的素材。

邓云乡先生是位多产的作家,80年代后的社会环境给了他广阔的写作空间,他的书能在那一段时间连续出版,也反映了人们对于近代北京历史人文的关注。曾有人说,邓先生的文章中兑的“水”多,东拉西扯多。我想这要看如何考虑,只要“兑水”兑得适当,引起读者的兴趣和触类旁通的知识,就不足为过,总比干巴巴的理论叙述要引人入胜罢。更或许,这就是邓云乡的书能得到那么多人喜爱的原因。

1999年,突然接到邓云乡先生去世的消息,几乎不敢相信,他的身体那样好,精力那样充沛,怎么会说走就走了?终年只有七十五岁。每当想起我和邓先生的交往,都会觉得他依然在世。邓先生如果晚走一些年,他一定会有更多的著作问世。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司