- +1

美国印象 | MoMA摄影史

原创 南艺翻译小组 影艺家

© Mathew Brady

《MoMA摄影史》(Photography at MoMA)依托现代艺术博物馆丰富的摄影藏品,为我们呈现了一部连贯、独特且全面的摄影史。它由现代艺术博物馆摄影部第五任主任昆汀·巴耶克(Quentin Bajac)主编,参与编撰者包括:MoMA摄影部的助理策展人露西·加伦(Lucy Gallun)、罗克萨娜·马可奇(Roxana Marcoci)和莎拉·赫尔曼森·迈斯特(Sarah Hermanson Meister)以及加拿大小说家、视觉艺术家和设计师道格拉斯·库普兰(Douglas Coupland)。

《MoMA摄影史》共有三部,按出版时间依次为《MoMA摄影史:1960年至今》《MoMA摄影史:1920—1960年》与《MoMA摄影史:1840—1920年》,分别于2015年、2016年由MoMA出版社出版。此三部曲延续了昆汀·巴耶克一贯主张的国际视野,打破了美国摄影大一统的历史现状,强调摄影的跨媒介、跨学科研究,拓宽了摄影史的研究路径。

南京艺术学院曹昆萍副教授和戴丹副教授带领摄影专业硕士研究生组建翻译团队——南艺翻译小组,历时数月,通力协作,已经完成了三本书的翻译工作。我们希望通过译介三本书,为广大影像爱好者与研究者提供一个相互交流与学习的机会。在翻译实践中,囿于文笔和见识,译文中难免存在一些瑕疵和不尽人意之处,在此敬请广大读者不吝指瑕。

美国印象

文 | 露西·加仑

译 | 张晶 陈子玉

1871年夏,画家托马斯·莫兰(Thomas Moran)和摄影师威廉·亨利·杰克逊(William Henry Jackson)加入了由著名地质学家费迪南德·海登(Ferdinand Hayden)博士率领的政府调查探险队出发考察,后来,他们考察的地区成为了黄石国家公园。这并不是对黄石公园地区的第一次考察,但这次考察所得到的资料,比如杰克逊的照片,都包含在了海登的综合报告中。如今人们普遍认为,正是这些照片的推动,使得这片3500平方英里的土地在第二年被指定为美国的第一个国家公园。对于自己在这件事中起到的作用,杰克逊很谦虚地称自己只是“沧海一粟”,但是他也承认他所拍照片的实际价值:“这些照片对于宣传海登的这项调查计划来说至关重要;但一直不曾改变的、最重要的目的,是对未知地区的探索。”与之相反的是,莫兰在回到东部后的几个月内完成了他最引人注目的那幅画作——《黄石大峡谷》(The Grand Canyon of the Yellowstone),这幅画一经展出就取得了热烈反响,并最终被国会以一万美元的特别价格购买。在讨论他作品的意图时,莫兰是这样说的:“当我想要准确地表现自然时,我并不希望只是刻板地呈现这些景象,而是希望能保留并传达出对它真切的印象。”

© Thomas Moran

印象(impression)是关于一个事物或地方的感觉或想法,是在直觉中形成的。这种印象可能会在第一次出现后持续萦绕在脑海中,但它不是某种精确的描绘,而是一种对事物的宏观印象。另一方面——和画家不同,对于摄影师来说——印象还是光留在照片底版或胶片上的直接印记,它不是模糊的感觉或解释,而是实在的物质的痕迹。而且,这篇文章标题中的“印象”一词的含义是广泛的,它还包含了以不同形式传播的多种照片,包括这里转载的纽约现代艺术博物馆的藏品。本章的图例展示了从纽约到加利福尼亚的早期美国摄影中的“印象”。

它们涵盖的范围很广,不仅包括将传统的肖像摄影与风景相结合的旅行纪念品(如一对夫妇在巨大的尼亚加拉大瀑布前乘坐马车的火棉胶玻璃正片),也有用巨大的玻璃底片制作的壮观而细腻的纸基照片。(如埃德沃德·迈布里奇的作品,他自豪地说自己在1872年的优胜美地之行中拍出了“可经受公众检查的、有史以来最完美的照片”。)这些摄影师中,有很多人捕捉到了时代的关注点,将自然美景和工业发展的特征结合在一起,创作出了许多令人印象深刻的照片。

© Ansel Adams

这一时期的美国照片长期以来一直在纽约现代艺术博物馆的展览和出版项目中占据一席之地。在美国加入二战后的几个月里,摄影师安塞尔·亚当斯(Ansel Adams,曾是该博物馆摄影部的副主席)在馆内举办了一个名为“美国内战和美国边疆”(Photographs of the Civil War and the American Frontier)的展览。亚当斯被这些19世纪中后期摄影师拍摄的震撼人心的照片所打动,尽管(或者也许是因为)这是这些创作者的意图,他说:“这些人既没有时间,也没有兴趣去追求具有自我意识的‘艺术’。因此,当表达依赖于功能时,艺术的阳刚之气就被实现了。”亚当斯在五年前就将蒂莫西·奥沙利文(Timothy O'Sullivan)的调查照片介绍给博蒙特·纽霍尔(Beaumont Newhall,该博物馆的图书管理员,不久后成为其中的第一位摄影部主任),而后者把这些照片列入他标志性的展览“摄影1839-1937”(Photography 1839-1937)中,以此介绍了博物馆这一项目中的摄影领域。纽霍尔特意将对这类摄影师的调查工作与其他摄影师区分开来,“他们试图用相机和镜头与画家相媲美。”无论这些摄影师的愿望是否与当时的画家相同,无论杰克逊创作的目的是否与莫兰的相同,纽约现代艺术博物馆的项目一直在强调这些摄影师是现代艺术天才的典范。1962年至1991年间担任摄影部主任的约翰·萨科斯基(John Szarkowski)在博物馆最早的一次展览“摄影师与美国风景”(The Photographer and the American Landscape,1963年)中收集了19位摄影师的作品,里面就包括了奥沙利文和杰克逊的照片。他断言,在这个群体中,“一些人是有意识的艺术家,能够充分意识到自己的审美行为;另一些人,作为具有感性和智慧的工匠对待他们的作品,也许比他们知道的那些艺术家做得更好。”大约二十年后,在另一场“美国景观”(American landscapes)展览上,萨科斯基再次阐述了奥沙利文非凡的原创才华,甚至声称这是后者作品中“明显的现代性”的来源:“很难解释奥沙利文拍摄的风景作品中的大胆和简练——坦率地说,他的作品具有明显的现代性——除了基于突变的、天生的天赋,就像是伟大的舞者或歌手似乎具有与生俱来的优雅。”

© Timothy O'Sullivan

正如艺术史学家罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)所说,通过将奥沙利文这样的照片置于现代主义风格中,博物馆的策展人是否“打破了摄影的归档——即19世纪摄影最初所属的一系列实践、机构和关系”,将其重新组合以符合他们自己的艺术类别呢?纽霍尔和亚当斯的展览都试图通过展示原作装订相册中的照片,或是移动暗室帐篷、立体观片器等装置,为参观者提供了与其类似的原始流通模式和创作背景。然而,乔尔·斯奈德(Joel Snyder)等艺术史学家认为,20世纪中叶对奥沙利文作品的兴趣重燃“是由一小群摄影师和作家/策展人的自觉尝试发展而来的,他们正尝试建立一种摄影实践传统和作品的评判标准,以证明自己的主观偏好和审美兴趣。”换句话说,这些照片清楚地描绘了19世纪的美国——内战、政府调查和铁路扩建——它们被策展人和艺术史学家追溯性地定义为照片的先驱,比如包括亚当斯本人的作品在内的,出现在本书《MoMA摄影史》(Photography at MoMA)系列第二卷中的那些作品。

© Mathew Brady

毫无疑问的是,照片的推动作用是塑造公众对美国印象的其中一个决定性因素:对内战的普遍理解。战争开始后,1844年在纽约建立了一家成功的摄影工作室的马修·布雷迪(Mathew Brady)恳请林肯总统批准他在战争时期的战场上进行拍摄。他通过使用移动摄影棚和暗房——以及一个摄影师团队,收集了大量关于武器、士兵、奴隶围栏和其他奴役人民的建筑照片,还有无数被战争破坏的景象。事实上,布雷迪不允许他的团队中的摄影师保留他们独自拍摄的底片,并且他没有将他们个人照片的成功归功于他们本身,导致其最有成就的成员之一亚历山大·加德纳(Alexander Gardner)在1863年离开了工作室。

加德纳接着创作了被称为美国第一本摄影集的两卷本《加德纳的内战摄影速写》(Gardner’s Photographic Sketchbook of the War,1866年),其中11位摄影师的底片被印成了该书的一百幅插图,并在其相应的照片下面分别注明了姓名。在每个插图的对面,加德纳进一步添加了可以帮助理解图像的文本背景和叙述。对于他自己的一张照片《葛底斯堡叛军神枪手之家》(Home of a Rebel Sharpshooter, Gettysburg),他提供了一段文字,记录了该图像于1863年7月4日拍摄的那一刻(“艺术家在经过前几天的交战现场时,加德纳一个偏僻的地方发现了一个叛军神枪手的隐蔽处,并拍摄了这里的场景”)及其所谓的来世(“11月19日,艺术家再次访问了‘神枪手之家’。那把被多次袭击侵蚀得锈迹斑斑的火枪仍然靠在岩石上,士兵的骨架未受干扰地躺在发霉的制服里,就像四个月前死者冰冷的身躯一样”)。在加德纳的照片——也就是这个已故士兵的“肖像”(用纽霍尔的话来说)中,他的脸转向观众,在迷人的布满色斑的岩石背景下,这张照片成为了内战最具象征意义的图像之一。不过,这可能不仅仅是因为这幅引人注目的图像本身,也与围绕着这张照片的制作过程而产生的争议和大量后续的文献有关:在加德纳拍摄的其他图片中,有一具相同的尸体,但位置不同,并且这种步枪不是神枪手使用的,而是摄影师自己的道具。

与加德纳的《摄影速写》中的图片一样,乔治·巴纳德(George Barnard)的《谢尔曼战役摄影集》(Photographic Views of Sherman's Campaign,1866年)是另一本颇具野心的摄影集,这本影集中的许多“风景”(Views)拍的很好,记录了联邦将军威廉·特库姆塞·谢尔曼(General William Tecumseh Sherman)向大海进军的过程,这些照片是在战争结束后拍摄的,照片中那些衰败和荒废的景象为其蒙上了一层静谧而阴森的气氛。这本影集将对谢尔曼行军路线的记录与19世纪摄影的特点结合了起来,将破败的城市景观与崇高的浪漫风景并列在一起。一篇当代评论指出,“这些照片主题的选择令人钦佩,其中的景色如诗如画,同时具有重要的历史意义,无论从哪个角度评判,这些照片的创作都达到了艺术的最高水平。”

1865年战争结束后,美国政府的调查项目迅速扩大,同时通过采矿或开发其他自然资源来挖掘西部的经济潜力,许多摄影师受邀加入探险队。例如,奥沙利文在1867年加入了克拉伦斯·金(Clarence King)的第四十纬度地质勘探队,以前人们都认为在这种地方拍摄过于昂贵和困难,所以他们也是首个系统使用摄影的探险队。地理调查中最重要的是照片的易读性,因此就产生了符合这些要求的照片。所以,艺术史学家罗宾·凯尔西(Robin Kelsey)将奥沙利文和其他人的调查摄影的“现代主义表现”与他们所处的“历史情境而非其个人主观性联系起来……于是,这些图片中的平面和形式的表现起到了工具性的作用。”18在奥沙利文拍摄的科罗拉多河黑峡谷的照片中,摄影师的小船作为1871年乔治·M·惠勒(George M. Wheeler)中尉率领的勘测探险队的一部分,被恰当地命名为“图片”,停在一个浅浅的岩石海滩上,他的身后是平静的让人难以置信的静水(长时间曝光的结果),并被层叠向上的黑暗悬崖所掩盖。他们在这一阴沉的场景中加入探险家的存在,打破了其未受破坏的崇高性,却又对记录探险队的情况至关重要。惠勒利用奥沙利文的照片形象地表现了“旅途中遇到的危险和疲倦”,以及与此相关的团队成功地应对了这些危险:在他的随笔中,悬崖被描述为“太陡峭以至于不能攀登”,他还称很难找到一个“足够宽敞”的海滩供他们露营。

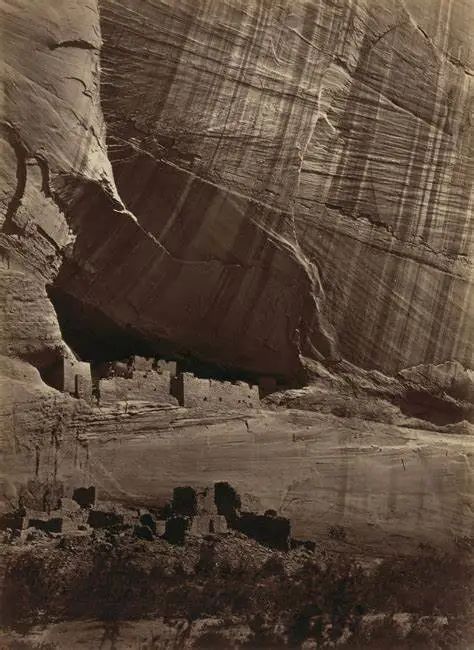

在随后与惠勒的调查考察中,奥沙利文在柴利峡谷(Canyon de Chelly)拍摄了一些图片,纽霍尔、亚当斯和萨科斯基在纽约现代艺术博物馆的展览中都纷纷赞美了这些图片。在《柴利峡谷古城遗址》(Ancient Ruins in the Canon de Chelle)中,这些住宅坐落在雄伟的峡谷中,壮丽的斜射阳光增强了垂直岩壁上条纹图案的戏剧性效果。实际上,纳瓦霍人(the Navajo)长期居住在柴利峡谷附近的地区,但奥沙利文的照片却没有刻意营造当代美国原住民的存在,而是集中关注古代普埃布洛人(Pueblo)的住宅和史前历史。在照片《西班牙征服历史记录》中(Historic Spanish Record of the Conquest,1873年),他把重点放在1726年的西班牙铭文和他自己的尺子上。这把尺子在构图中非常突出,它不仅是作为一个衡量工具出现,而是成为了作品主题的一部分,将摄影师自己的探险和近150年前发生的西班牙探险联系起来。正如历史学家艾伦·特拉亨伯格(Alan Trachtenberg)所说:“调查活动与自然本身一样,都是他们的主题……照片本身代表了人类对自然界空白的刻画……这些照片似乎在说,镜头是有主见的,没有任何没有名字的自然和风景,他们都是可以通过镜头看到的东西。”

除了在政府勘测探险队工作,许多拍摄过内战的摄影师还记录了铁路行业的发展,他们直接受雇于铁路公司。铁路的发展离不开人们的努力勘测,因为勘测报告的地质特征为铁路扩展到更多地区提供了信息,同样,通过铁路方便了出行,也为后来的勘测提供了入口。作为中央太平洋铁路的官方摄影师,阿尔弗雷德·A.哈特(Alfred A. Hart)是拍摄铁路扩张主题的最多产的摄影师之一,在1866年至1869年间,他用成千上万的底片创作了无数的立体照片。22在加州合恩角的一张照片中,火车绕过了一个弯道,于是哈特直接将他的相机放在了这列叮叮当当、冒着蒸汽的火车后面。哈特将动态的视角与立体照片的空间感结合了起来,为观众提供了乘坐铁路本身的逼真感受——它那激动人心的力量,以及它对景观的支配。

© Alfred A. Hart

其他摄影师则试图通过在风景中增加铁路,来保持风景的预期审美。在美国东部,理海谷铁路公司(Lehigh Valley Railroad)的官方摄影师威廉·H·劳(William H. Rau)提醒都市的人们欣赏周边如画的美景(乘坐短途的火车即可到达!)。现代艺术博物馆1987年为劳的摄影展发布的新闻稿中写道,“与许多记录火车在恶劣环境中的惊人存在的摄影师不同,劳试图兼顾机器与东方理想中的田园景观。”1895年,在纽约的手指湖地区拍摄的一张照片中,劳以令人印象深刻的山坡为背景,重点描绘了茂盛植被的单个叶片及其他细节,它们铺满了整个陡峭的山崖,同时将经过的小火车降为次要的主体。

照片不仅服务于铁路公司的商业或政治利益,还激发了人们对独特的个人体验以及个人旅游休闲的渴望。艺术史学家安妮·莱登(Anne Lyden)曾经说过,“火车旅行是旅游业的代名词,而摄影能够记录视觉体验,使之成为艺术品、广告和纪念品。”其中的一种纪念品就是无处不在且易于携带的立体卡。波士顿医生、文化观察家奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)是立体摄影的早期爱好者,也是他自己使用的立体镜的发明者:“通过立体镜观看一张好照片首先会感到惊喜,这是任何绘画作品都无法做到的,”霍姆斯称赞道,“然后画面中有如此多的细节,使我们有一种大自然给我们的无限复杂性的感觉。画家向我们展示了很多东西;立体图像则不遗余力地向我们展示更多……就像圣彼得大教堂的圆顶,勃朗峰的顶峰,或是尼亚加拉瀑布在一片寂静中波涛汹涌的画面。”

在最初的繁荣之后,立体照片在发明地欧洲变得不那么受欢迎了。到了1880年,美国游客成为了它们最重要的市场。直到1881年才成立的安德伍德和安德伍德工作室(The studio of Underwood and Underwood)在此期间经历了显著的发展。到世纪之交,该公司每天能够制作2.5万个立体图像。他们不再销售单张卡片,而是包装成盒装,按主题对图片进行分组,并成为了迄今为止最成功的立体照片出版商,超越了史上的任何公司。这样的一套照片可能包括西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)总统英勇地横越美国,被科罗拉多铁路上疾驰的牛仔所包围,或欣赏优胜美地的雄伟的多张照片。在另一幅作品中,一群穿着考究的游客重返“南方神枪手据点”,该地点在大约40年前因加德纳拍摄的传奇形象而闻名。现在,随着旅游业的发展,以及立体图像带来的“人类双目视觉”,普通民众也能亲临南北战争的战场。画意摄影的早期倡导者、苏格兰摄影师詹姆斯·克雷格·安南(James Craig Annan)认为,“立体效果努力模仿自然,而寻常照片或绘画的目的只是再现自然的“印象”。但是,可以肯定的是,本章收集的“印象”不能被描述为“普通照片”。例如,编入加德纳速写本中的照片为人们提供了某种程度上的视觉理解,让他们了解战争的恐怖和破坏,以及它的主要战场和其他地标性建筑——这些图像在公众的想象中赫然耸现,以至于它们的这些主题在半个世纪之内就变成了旅游景点。这里收集的图像自最初的印刷品出现以来,已经收获了无数种方式的庆祝。正如我们所见,其中许多图像从纽约现代艺术博物馆摄影部成立之初就被视为非同寻常的作品。

原标题:《美国印象 | MoMA摄影史》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司