- +1

韩立平︱林散之“声东击西”还是“英雄欺人”

“天下武功,唯快不破”,此语近来被调侃成“唯富不破”,因李连杰、甄子丹、吴京、邹市明、托尼·贾等功夫明星,皆败给了马云,在微电影《功守道》之中。马云先后随八位师傅习拳,问及此生之愿,他希望历史给予的评价,首先是太极拳大师,其次才是创办过阿里巴巴的首富。

马云之于太极,颇使我联想起林散之之于诗歌。

林散之(1898—1989)以草书名世,却以诗人自居,尝言:“我诗第一,画第二,书第三。”现代艺林中自许文学成就的,还有齐白石,尝云:“我诗第一,印第二,字第三,画第四”,白蕉也说自己“诗第一,书第二,画第三”,篆刻大家易孺自诩“词第一、印次之,音韵又次之”,书画总夺不了诗词的第一交椅。不过,林散之不只说说而已,是动了真格。晚年发愿,卒后葬于马鞍山采石矶李白墓旁,复自书墓碑“诗人林散之”。林散之终得偿所愿,卒后与妻合葬于采石镇小九华山,但他的诗几乎为世人所遗忘。自2004年文物出版社《江上诗存》增订本问世后,至今未有林散之诗集或诗选刊印。被遗忘的不仅是林散之,当代旧体诗作者极少能广为人知,除非作品被选入语文课本。上世纪九十年代,安徽政协有人撰写论文批评林散之诗,认为其乃打油之作,不堪卒读。该论文递交全国第四届书学讨论会,据说因评委极力反对而最终落选。

林散之诗是不是打油诗呢?不妨听听另一位打油诗高手启功的评价。启功1975年给林散之诗集作序云:

散之老人长功十四载,忘年相契,奖誉极深。……近世文人之作,趋向大约数端:学邃功深者,时呈僻涩;才清力弱者,但饰风华;而画家吟咏,又多蒙盆景之诮。窃谓诗与画本同功,凡有意求工者,最易落作家习气。伏读老人之诗,胸罗子史,眼寓山川,是曾读万卷书而行万里路者。发于笔下,浩浩然,随意所之,无雕章琢句之心,有得心应手之乐。稿中自注最爱宋人之诗,如勉求近似者,惟杨诚斋或堪比附。然老人之诗,于国之敌,民之贼,当诛者诛,当伐者伐,正气英光,贯穿于篇什之中,则又诚斋之所不具,抑且有所不能者也。(《林散之诗集——江上诗存》增订本,文物出版社2004年,第1页)

启功对联

启功序不免替林散之美言,无辜的杨万里遭到贬低。诚斋诗虽以风趣幽默著称,但也不乏家国之痛的深沉之作,如接伴金使时所作绝句,给抗金名将张浚、虞允文所作挽词等,皆不容抹杀,只因那位与他齐名的放翁整日价把恢复河山挂在嘴边,遂衬出诚斋老人仿佛冷漠于时事。就诗风而言,启功以杨诚斋比附林散之并不准确。林散之晚年虽有打油之作,但并不企慕诚斋“生擒活捉”似的活法;早年诗风深稳哀怨,又迥异诚斋风味。不过,启功对林散之“我第一是诗人”的表达,倒深有同情之了解,刘炳森曾就此问题讨教过启功,启功解释道:

古代书画大家喜欢将自己的专长排序,譬如徐渭自称“吾书第一,诗次之,画又次之”等。这,可能有两种心思。其一是声东击西,明明徐渭画第一,偏说“画又次之”,这样等于自诩诗书画皆擅;其二是避暑趋凉,把热闹的撂一边,专拣那凉快的说。书画债多压人,沈尹默先生、散之老、费新我先生生前都有“铜钱债易偿,书画债难逃”之叹。如今去也,阿弥佗佛,只求安宁,称作诗人,请勿打扰,自然消停不少。从散之老为人处世看,他逝后希望大家称“诗人林散之”,多半是属于第二种。(《启功隽语》,文物出版社2009年,121页)

以“避暑趋凉”解释林散之自许诗人,见出启功的温柔敦厚。以“声东击西”讽刺徐渭,与前文委屈杨万里一样,对方皆已作古,说两句坏话也无所谓。如果回到晚明,徐渭也自有他的“启功”——袁宏道。袁宏道为了赞美徐渭,委屈了文徵明与王宠:

文长喜作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出。余不能书,而谬谓文长书决当在王雅宜、文徵仲之上。不论书法而论书神:先生者,诚八法之散圣,字林之侠客也。间以其馀,旁溢为花草竹石,皆超逸有致。……梅客生尝寄予书曰:“文长吾老友,病奇于人,人奇于诗,诗奇于字,字奇于文,文奇于画。”予谓文长无之而不奇者也,无之而不奇,斯无之而不奇也哉,悲夫!(《徐渭集·附录》,中华书局1983年,1344页)

中国传统文艺向有诗仙、诗圣、书圣、画圣等美称,但“书神”这样的赞誉似不多见。徐渭书法着实可爱,无论点画、章法、气势皆极动人,但尚未臻“绚烂之极归于平淡”及“既能险绝,复归平正”之高境,且笔法粗疏随意,有“没遮拦”“拼命三郎”乃至“黑旋风”之感。而文徵明功力之深湛,冠冕有明一代,寄奇险于法度之中,寓苍劲于端严之外,古今书家如衡山者凤毛麟角,以文徵明视徐渭,后者简直邪魔外道。故中郎以徐在文上,笔者不免要效仿一下王觉斯:“吾不服,不服!”

袁宏道此序约一千五百字,然检今人钱伯城《袁中郎集笺校》卷十九《徐文长传》(上海古籍出版社2008年,715页),仅一千馀字。传中委屈王宠、文徵明之句以及“书神”之论皆已删除,改成了“欧阳公所谓‘妖韶女老,自有馀态’者也”。钱伯城先生整理袁宏道集,以明崇祯二年武林佩兰居刊陆之选编《新刻钟伯敬增定袁中郎全集》四十卷为底本,参校其他七种版本,校记中并未提及文字删改,则诸种中郎别集文字基本一致。以此觇知,《徐渭集》附录的这篇传可能是袁宏道的原作,后来袁宏道编订自己文集时作了改动。袁宏道在《答陶石篑》一信中也表示过后悔之意:“《徐文长传》虽不甚核,然大足为文长吐气。”“书神”之赞,实在是夸徐渭夸到云里雾里了。夸人虽是美德,但切记“不为已甚”,否则后悔药难买,袁宏道终究不能“毁尸灭迹”。

袁宏道《草书诗扇页》,金笺纸本草书,16×50cm, 天津博物馆藏。

除“声东击西”“避暑趋凉”之外,前人还有“英雄欺人”之说。明代张弼擅草书,文学上无甚成就,自评曰:“书不如诗,诗不如文。”茶陵诗派领袖李东阳听闻此语后,不屑地说了句:“英雄欺人每如此,不足信也。”(丁福保《历代诗话续编》,中华书局2006年,1388页)然则欺人动机何在?这关乎古人对精神文化活动的高下等级之见。“行有余力,则以学文”,道德文章总是第一位的,诗词歌赋居其次,最下是琴棋书画。苏轼对表哥文与可的评价即为明显佐证:“与可之文,其德之糟粕;与可之诗,其文之毫末;诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之馀。”(《文与可画墨竹屏风赞》)清初书法家傅山也是个多面手,当时百姓心目中,傅山的“技能树”是这样的:“至今妇人孺子咸知姓名,皆谓文不如诗,诗不如字,字不如画,画不如医,医不如人。”(《清诗纪事初编》卷二)这个排列“文”前少了“德”,“医”后多了“人”,一缺一补恰好抵消,因为道德之高下最终还是表现在“与人周旋”。

徐渭敢称自己书法第一,是颇有点勇气的,也折射出晚明时期文人思想解放,对传统文艺、文体观念的超越。如张岱以通俗小说《水浒》《三国》来注解《论语》,金圣叹把《水浒》《西厢》与《史记》《杜诗》相提并论,都与徐渭对书法的自信自许桴鼓相应。反观宋代文人,苏轼明明深造于书法技法,却常常表露出“无法”“不学”的超然。宰相晏殊也当然会矢口否认欧阳修对他“小词第一”的评价。说到宋诗数量之最,自非陆放翁莫属,至今尚存九千馀首,但晏殊也不差,当日写诗极勤,据宋祁《笔记》记载,“末年见编集者乃过万篇,唐人以来所未有”。

以打油将林散之诗一笔抹杀,是不负责任的。林散之非性格豪放者,作诗偏苦吟锻炼一路,企慕唐音宋调相济之境。其《偶得》自述云:“半世多辛苦,寥寥几首诗。为求一字稳,不厌五更钟。豪气驱山谷,闲情挟牧之。春花与秋月,两不失宗师。”(卷十二)又《念奴娇》云:“平生自许,不作惊人语,独趣平易。仓皇里,春风秋雨,侵寻而今老矣。”林散之最成功的是那些深稳沉着之作,感时伤事,忧愁风雨,不刻意作惊人语,意味自醇厚。如早岁1930年代所作《长安旅夜》《归来》:

萧条短鬓感飘萍,客梦仓皇睡易醒。热念不弹思鱼铗,闲情好写换鹅经。风尘寂寂迟乡信,春月依依照别亭。遥想故园小丛树,此时应自暖青青。(卷六)

蓬松短鬓晚凉侵,尘海归来别恨深。黄叶秋风千里思,青灯夜雨十年心。淹迟渐老江郎笔,疏阔难谋季子金。写得芭蕉时已倦,坐看山月下庭阴。(卷六)

民国二十三年(1934年),林散之遵黄宾虹教诲,“挟一册一笔,半肩行李”跋涉一万八千里,作“外师造化”之游,得写生稿八百馀幅,诗二百馀首。然而江山之助,并未使林散之的诗增添雄奇之美,依然以沉稳平淡为主,如《青城杂诗十三首》其八:

倦卧青城阴,秘食青城色。云去满山青,云去满山黑。我生耽沉寂,迢迢辞乡国。芒鞋任疏狂,自喜人不识。剪我箧中纸,磨我囊中墨。信手两三行,野兴颇自得。(卷七)

《江上诗存》(卷七)

此诗三四写景,学杜甫“魂来枫林青,魂返关塞黑”(《梦李白二首》),但显得呆板。七八两句化苏轼语,尚自然熨帖。上句用“竹杖芒鞋轻胜马”,下句用《答李端叔书》“得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜,渐不为人识。平生亲友无一字见及,有书与之,亦不答,自幸庶几免矣”。这封书信为后世印人所喜,因“不为人识”特别符合闲章的酸味。清人徐真木刻有白文印“渐不为人所识”(《清初印风》,重庆出版社2011年,58页),林皋刻有白文印“放浪山水间与渔樵杂处”(《清初印风》,39页)。

1937年,国民党政府迁都重庆。次年,林散之作《政府迁蜀,战时销沉,再次前韵柬子退》:

凄迷春草血痕斑,乡里逃亡尚未还。四野于今多白骨,中原何处是青山?(自注:战祸弥漫为亘古未有)猿声已断巴渝里,雉檄空传云梦间(自注:武汉已失,又大战岳州矣)大知如君应痛此,闭门安得永闲闲。(自注:庄子大知闲闲。)(41页)

邵子退(1902—1984),号瓜田、老炊等,与林散之、许朴庵结为金兰之交,并称“乌江松竹梅”。此诗饱含家国之痛,古典今典融为一体,中二联皆以虚字斡旋,一气流转。但凭此首,林散之自可预当代诗人之列。

1949年后,林散之打油诗日渐增多,但做打油诗已自民国始。1941年至1942年期间,林散之写了一组最早的打油诗,题为《今诗十九首》,乃刻意与汉末名作《古诗十九首》相对。这一组诗歌用口语写时事,批判、讽刺国民政府,如:

千年奇事一朝看,买卖官场上下贪。中国不亡真万幸,问他那个有心肝?

一声大炮又轰轰,神在西来鬼在东。抡起大刀齐杀去,可怜个个倒栽葱。

八年抗战事都完,伟绩丰功墨未干。诗写打油十九首,伤心不忍给人看。(卷十三)

林散之对自己的尝新颇为得意,将它抄写寄赠友朋,《抄诗寄遁庵》说:“莫谓壮夫不为耳,寒灯辛苦半年成。”

1956年,林散之开始出任江浦县副县长。他尝试用旧体诗表现新生活,《谢、袁、王三子街头拾粪,急于农事也。途中相遇,赠之以诗二首》:

贤劳殊自旧,尘垢本区区。福岂木居士(自注:韩愈诗:“偶然题作木居士,便有无穷求福人”),功成粪大夫(自注:周有粪官)。策肥今日士,除秽百年图。却笑林君复,平生此着无。(自注《梦溪笔谈》:“林逋尝言吾于世间事唯不能担粪着棋耳。”)(卷二十二)

从古代典籍中挖出有关“拾粪”典故,着实花了不少精力。此首非打油,乃是严肃创作。到了七、八十年代,打油便一发而不可收拾了。如《看山》《电视陶三姐三打卖油郎》:

八十看山眼更花,朦胧似隔一层纱。莲花莲蕊依稀认,又被闲云阵阵遮。(补遗卷二)

看完新剧第三场,三姐三打黑油郎。有情终自成佳属,打出瓜田入洞房。(编之馀卷三)

前一首还有点诚斋风味,后一首是劣诗。又如《为学》《作书赠广东黎院长》《小王》:

今年九十一,为学求日益。字字书精神,惯用长毫笔。(补遗卷四)

草草数行书,模糊不知丑。问是谁人写,江南林某某。(补遗卷四)

小王真是孙悟空,纵身跃入水晶宫。趁着龙王睡大觉,捉个憋鱼送阿聋。 (外编卷一)

晚年类似这样无聊、无谓的作品,林散之写了不少,并不能因其已是九龄老者而为之回护。也许因为他诗人的身份意识太重,不可无日无诗,而情感、才力皆已不足,只能凑合着写了。晚年所作仍不失其诗人格调的,似只有一首1967年前后做的《愁感》:

百年草草幻尘过,小阁江南墨尚新。挟册惊心廿四史,驰毫低首十三科。归迟洛下思黄犬,书老山阴愧白鹅。留客秋风又此夜,蓼花红透晚香多。(卷二九)

“低首”“惊心”二词,自可联系当时背景体味深意。“十三科”(元汤垕将中国画分为十三科)与“廿四史”属对工整。五六抒归隐之念,尾联荡开一笔,润泽有情。

林散之早年吟咏,颇多牢落感伤之作,尚不失诗家体格,若能百尺竿头更思精进,纵不能步武李杜,跻攀宋人还是有可能的。叵耐1949年后,生活有所好转,苦吟锤锻不复,又加晚年暴得书名,更于诗艺上有所懈怠,一路滑坡,贪多务得,遂有许多自郐以下的作品。《江上诗存·自序》深许“王荆公之奇峭,陈后山之艰深,实为宋代之首”,然林诗乏才气,不擅奇峭,而苦吟深稳确与陈师道有些接近。要之,林散之绝对当得起“诗人”二字。

林散之的“我诗第一”,固然受传统文艺等第观念影响。但最根本的原因,既非“声东击西”,亦非“英雄欺人”“避暑趋凉”,而是林散之对自己灵魂的一个真诚交代。“岂与世儿争一艺?欲从吾子共千秋。”(卷十八《赠友》)林散之其实很清楚,自己对书法是不够用心的,书法有甚么争头?书法家哪知我一生耗心力于作诗?哪知我矢志不渝为诗人?墓碑上“诗人林散之”五个字,是他不受世俗评价的影响,遵循内心的表达,真实表达了一生不改其衷的抱负。

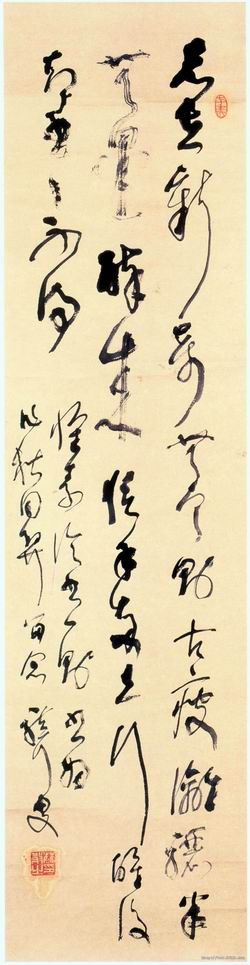

林散之《草书太湖纪游》,浦口求雨山文化名人纪念馆-林散之馆藏。

就草书而言,林散之不擅狂草,且六十以后始写草,乏临帖习古之功,颇多自运,如何当得起“草圣”?其用笔欠丰富变化,唯用墨处多以画法入书法,重浓淡湿渴之变化,绰然意趣,此固为其戛戛独造,却不免落入旁门。须知中国传统向来以书驭画,以书法入画法,如今反其道而行之,人为安排一多,天机便滞塞。1973年,《人民中国》杂志刊载林散之《清平乐》草书条幅,前得赵朴初、启功肯定,后受日本人追捧,又加中国书法界以耳代目者甚夥,于是有了所谓“海内震惊”。自今视之,不免兴广武之叹。当然,林散之不能完全置身于世俗评价之外,晚年不免自傲,据说他曾自评书法:“我的作品能站三百年,心中有数。”(朱仁夫《中国现代书法史·林散之》,贵州出版社2012年,305页)若说“英雄欺人”,这句“三百年”比“我诗第一”更合适,也比马云的我是太极大师更合适。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司