- +1

圆桌会丨帝国边疆治理的多样遗产(上):化外山林与帝国边疆

2022年6月5日,国别和区域研究圆桌会“帝国边疆治理的多样遗产”在线上举行。本次圆桌会由北京大学东方文学研究中心和北京大学外国语学院主办,来自北京大学、清华大学、中国社会科学院、北京外国语大学等高校院所的近百名师生在线参加。圆桌会分为“化外山林与帝国边疆”和“作为帝国治理术的种姓”两个专题,围绕四部著作展开:理查德·伊顿(Richard Eaton)的《伊斯兰的兴起与孟加拉边疆(1204-1760)》(The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760)、詹姆斯·斯科特(James Scott)的《逃避统治的艺术:东南亚高地的无政府主义历史》(The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia)、杜宁凯(Nicholas B. Dirks)的《心灵的种姓:殖民主义与现代印度的形成》(Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India)和苏拉杰·延格德(Suraj Yengde)的《种姓攸关》(Caste Matters)。每个专题均采取“读书报告+圆桌讨论”的形式,先由同学分享著作的阅读心得,再对相关议题展开评议和讨论。

会议伊始,北京大学外国语学院院长、北京大学东方文学研究中心主任陈明教授代表主办方致欢迎辞,北京大学社会科学部副部长、北京大学法学院的章永乐副教授代表社科部致辞。陈明谈到,自1862年京师同文馆建立以来,北京大学的外语学科一直致力于培养兼具全面的人文素养和扎实学科训练的外国研究人才,并在学科建设、学术研究、社会服务等方面不断开拓进取。2015年北京大学外国语学院在国内率先成立国别和区域研究专业,并在2017年自主设立国别和区域研究二级学科。在过去几年中,外国语学院为北大的交叉学科建设和国别区域研究学术共同体贡献了外院人的力量。同时,陈明也指出,在学术研究日新月异的今天,各种创新的理论和工具层出不穷,我们应该警惕知识领域的异化风险,避免沦为工具的工具,北大外院的国别和区域研究专业将坚持以外语为基础的“五文并举”,即学习文字、研究文本、感悟文学,进而体证文化、传承文明。通过长期的人文积累来培养具备强健“智识体魄”的研究者,并从学术脉络和现实需求中敏锐地发掘问题、能动地运用多学科工具和素材,开展开拓性的基础和应用研究。此外,也应当加强和史学、法学、哲学等不同学科的同仁对话,携手探索新知,而本次圆桌会正是北大外院国别和区域研究专业探索课程建设和学术交流新形式的阶段性成果。

章永乐指出,本次圆桌会从帝国视角切入,选题意义突出,新颖的活动形式也为教学科研交流创造了新的平台,这是外国语学院在学术研究和人才培养方面做出的重要探索,而这也与社科部所倡导的发展方向高度契合。随著国际局势的重大转变,国家战略决策对学术研究的定位日益清晰。文科研究的重点是要解决话语权问题,以求推动中国的自我理解、自我阐述,形成中国自身的世界文明论述,推动建设人类命运共同体。作为文科创新的一个重点领域,社科部近年来大力推动发展国别和区域研究,北京大学的外国语学院是主力之一。外国语学院一方面推动传统的语言教学研究向国别和区域研究的转型,另一方面也引进了一批理论扎实、思维活跃的优秀青年学者。社科部将继续支持外国语学院的国别和区域研究。

参与圆桌会讨论的师生有:吴杰伟(北京大学外国语学院东南亚系教授)、张嘉妹(北京大学外国语学院南亚系副教授)、谢侃侃(北京大学外国语学院东南亚系助理教授)、张忞煜(北京大学外国语学院国别和区域研究专业助理教授)、昝涛(北京大学历史学系副教授)、徐冠勉(北京大学历史学系助理教授)、田耕(北京大学社会学系副教授)、雷少华(北京大学国际关系学院副教授)、韩笑(北京大学人文社会科学研究院院长助理)、李林(中国社会科学院世界宗教研究所研究员)、吴晓黎(中国社会科学院民族学与人类学研究所副研究员)、曹寅(清华大学历史系副教授)、曾琼(北京外国语大学亚洲学院孟加拉语专业教授)、周欣(北京外国语大学亚洲学院泰米尔语专业讲师),詹丹妮同学(北京大学外国语学院)、殷一果同学(北京大学外国语学院东南亚系)、熊艺(北京大学历史学系)、胡博铖(北京大学艺术学院)、袁上尧同学(北京外国语大学亚洲学院)。

专题一:化外山林与帝国边疆

帝国边疆:超越德里中心主义

作为本次活动的主要发起人和组织者之一,张忞煜首先解释了圆桌会的构思和源起。在法律意义上,“大英帝国”的帝国头衔其实来自印度——英帝国一直强调自己是德里帝国的继承人。但事实上,英帝国是将南边的马德拉斯、西边的孟买和东边的孟加拉三大管区作为最核心的前沿阵地,逐渐向次大陆内陆地区包围而建立起来的。也就是说,一个在边疆建立起来的帝国,后来却声称自己是内陆地区德里帝国的继承者。而这种扭曲遮蔽了一个重要的事实,即英帝国的诸多实践都源自早年德里帝国的边疆地区,正是这些地方实践后来成为了所谓帝国制度的一部分,有的一直延续至今,甚至具有全球意义。

为了反思这种现象,本次读书会选取了四部著作。专题一“化外山林与帝国边疆”将具有地理关联性的两部著作,即研究东孟加拉地区的《伊斯兰的兴起与孟加拉边疆(1204-1760)》和东南亚研究的经典著作《逃避统治的艺术》放在一起讨论。专题二“作为帝国治理术的种姓”选取了研究种姓的两部著作。杜宁凯的《心灵的种姓》是后殖民主义南亚研究、种姓研究的代表作;《种姓攸关》是2019年出版的前沿著作,是达利特知识分子对种姓问题的当代表现的反思。前者强调殖民建构对现代种姓制度形成和发展的历史性作用,后者则关注种姓在当代的延续性,形成了对话。

具体到专题一,张忞煜解释了选择两本书的考量。首先,为了跳出印度史学存在的德里中心主义问题,需要更多从地方语言和区域史的视角切入印度的多元历史。伊顿的《伊斯兰的兴起与孟加拉边疆(1204-1760)》很大程度上改变了将伊斯兰化简单化为军事征服的叙述,认为应当把环境变迁、农业国家拓展等因素纳入考量。

王子罗摩(左一)帮助婆罗门仙人杀死破坏祭祀的女罗刹(上)。

上图描绘的是印度史诗《罗摩衍那》里的场景:故事发生在森林边缘地带,右上角是一位罗刹女。下方左侧是王子罗摩和弟弟罗什曼那,下方右侧是婆罗门众友仙人。史诗里写道,罗刹破坏婆罗门仙人的祭祀,于是王子前来帮助婆罗门仙人杀死罗刹。今天的历史学家认为,这个叙述承载了某种环境社会类型互动模式的长时段记忆。在森林里主持火祭的婆罗门可以视为放火烧山、开垦农田的农业社群,破坏祭祀的罗刹的历史原型很可能是以森林为家的采集狩猎部落,而帮助婆罗门消灭罗刹的是在农业国家保障农业拓荒的武士。有趣的是,这些武士中的一部分人很可能祖上是弓马娴熟的内亚游牧民——我们长期认为内亚是农业帝国的边疆,但当来自边疆的武士集团成为上层的政治军事力量之后,他们又转化成了农业帝国的一股力量,进入帝国的“森林”边疆履行帝国武士的职能。

中原文明以黄河流域为核心地区,其实印度也存在一个所谓的“madhyadesha”,直译过来也是“中国”、“中原地区”。中印这两个“中原文明”在历史上既都不断向比今天更广泛的赞米亚边疆拓展,也都不断向内亚地区拓展影响力。来自内亚边疆的武士集团成为帝国上层军政集团,并与农业帝国的整套行政和经济基础以及合法化的文化体系相结合,成为维系帝国运行和对包括“赞米亚”在内的农业国家边陲扩张的经济基础。后来的英帝国很大程度上继承和发展了印度的帝国制度,这让英国得以在印度殖民地建立起比北美殖民地实力愈加雄厚、帝国霸业维持时间更长的殖民地帝国。在未来,或许可以尝试进一步把赞米亚、内亚草原帝国与中印长时段历史比较等议题串联起来,这将有助于在印度史研究和中国史、世界史研究之间建立起更深层的关联。

伊斯兰的兴起与孟加拉边疆

北京大学外国语学院的詹丹妮同学和北京外国语大学亚洲学院的袁上尧同学分享了理查德·伊顿(Richard Eaton)的《伊斯兰的兴起与孟加拉边疆(1204-1760)》(The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760)的读书心得。本书想要解答为何远离德里的孟加拉地区出现了大规模伊斯兰化的历史现象。在伊顿之前,用来解释伊斯兰化的主流理论包括移民理论(穆斯林的迁徙导致伊斯兰化)、刀剑宗教理论(穆斯林军队和政权强迫当地民众改宗)、赞助宗教理论(皈依伊斯兰教主要是为了从统治阶级那里得到晋升、减税等非宗教性的恩惠)和社会解放宗教理论(在南亚,低种姓印度教徒不堪忍受婆罗门的压迫,转而皈依较为崇尚平等的伊斯兰教)。但伊顿认为,这些理论均无法解释孟加拉的大规模伊斯兰化现象。他转而提出一种新观点,认为应将孟加拉农民的大规模伊斯兰化理解为一种长期渗透的过程。

随着河流改道、恒河三角洲东部地区耕种条件改善,莫卧儿帝国开始组织民众垦荒。伊斯兰教也衍生出了适应森林砍伐和农业扩张的意识形态,帮助孟加拉的穆斯林获得了对原始丛林的最大合法控制权,吸引了最多的农民追随者。穆斯林因寺而安、围寺而居的聚居文化也使得孟加拉乡村地区组织身份认同基于社会学意义上的宗教建立起来。因此,伊斯兰教的社会功能恰好符合帝国治理的需要,成为建立孟加拉本土社会组织结构的有效工具,伊斯兰教传统也开始逐渐融入本地的社会生产活动。伊顿运用环境史视角,分析了生态环境变迁对孟加拉东部社会经济状况的重要影响,而正是人与自然环境的互动为孟加拉农民的伊斯兰化提供了最基础的条件。

在底层民众的能动性问题上,不同于斯科特笔下总是反叛和逃离国家的民众,伊顿从孟加拉农民的历史经验中提取出了另一路径——融入。他描摹了孟加拉农民能动地接纳乃至最后皈依伊斯兰教的三阶段过程“接纳—认同—取代”(inclusion–identification–displacement)。作为开垦农业边疆和践行宗教教育的主动行动者,孟加拉农民成为促成伊斯兰文化在孟加拉地区以本土化形式兴起的主要力量。

在德里统治者的想象中,孟加拉是遥远的边疆之地。然而,一旦转变视野,跳出德里中心主义,将孟加拉置于更广阔的海洋视角中考察便会发现,历史上的孟加拉曾因其海洋区位优势,成为劳动力、技术、资本和商品流动通道的支点,在世界贸易流中担当枢纽,展现出显著的流动性和延展性。正是在这一基础上才有了17世纪末英国东印度公司在孟加拉建立据点和1772年加尔各答成为英属印度首都。

最后,学者在伊斯兰化研究的理论选择与自身立场和时代语境密切相关。一方面,早年的西方学者倾向于非移民理论,尤其是社会解放宗教理论和刀剑宗教理论,其中可能投射了欧洲在对抗奥斯曼帝国以及领土收复运动中形成的对穆斯林的刻板印象。而穆斯林阿什拉夫则偏好移民理论和赞助宗教理论,目的是强调自身血统的高贵性,赢得赞助和支持。21世纪初,刀剑宗教理论大行其道,背景是普遍存在的针对伊斯兰教的敌视态度。在这一背景下,伊斯兰教的皈依问题已然超出学术问题的范畴,保守派和自由派在强制皈依等问题上针锋相对。在这样严重极化的讨论环境下,本书的某些案例和观点也难免受到影响,略显矫枉过正。例如,帝国的一些权力规训手段尽管不是出于传教的意图,但在客观上确实导致了强制皈依的发生。

赞米亚与逃避统治的艺术

北京大学外国语学院东南亚系的殷一果同学分享了詹姆斯·斯科特(James C. Scott)的《逃避统治的艺术:东南亚高地的无政府主义历史》(The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia)的读书心得。斯科特基于利奇(Edmund Leach)的缅甸高地诸政治体系和申德尔(Willem van Schendel)的赞米亚概念,提出东南亚的高地可以构成一个生态破碎的区位,逃离国家统治的人们来到这里,以环境的多样性形成天然屏障抵抗国家对他们的管理和统治。

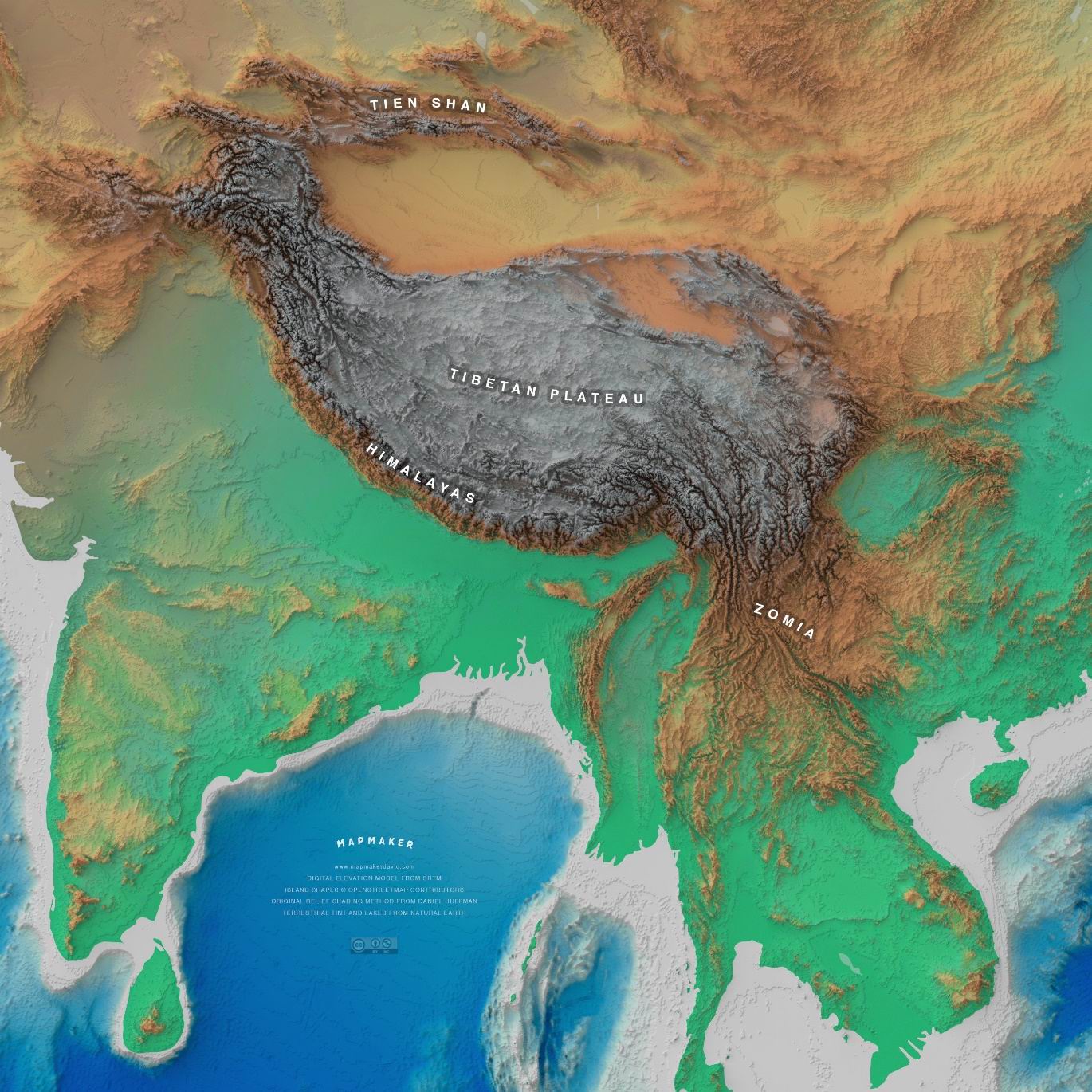

斯科特界定的“赞米亚”山区毗邻孟加拉地区,经上缅甸一直延伸至中国西南。

本书对山地居民的逃避国家行为作了激进的“建构主义”解释。斯科特认为,历史上高地文化和社会制度的出现,都是出于有意识地抵抗低地国家。这种国家和山区的社会文化和政治动态构成了一种向心力和离心力的二元关系,边疆和国家的相互作用产生和维持了这种二元关系。这个相互作用表现为,一方面,山地居民的生存实践、作物选择、社会结构、家族世系、领导模式、家庭结构都是为了逃避国家统治而作出的策略性适应;另一方面,谷地国家内部的多样人群之所以建构成谷地国家,就是希望能创造一种依循同一宗教、同一语言和文化形式的文化空间。为了展现这种新认同的共同性,他们努力表现出与“未开化的”、“野蛮的”非国家人民的区别。这体现了边疆对帝国的重新塑造——帝国的所谓“文明”,正是相对边疆的所谓“野蛮”而言的。

在研究方法上,斯科特将动荡视为常态,以不断流动的政治秩序基本单元的消失、分裂、迁移、合并和重组为历史的主线,考察人口在国家和非国家状态之间的来回摆动。此外,他将山地人群置于和谷地国家的相对关系中思考,认为山地和谷地之间不是固定的敌对、寄生、互利或协同关系,而是皆可能发生。

斯科特的赞米亚概念基于的是海拔高度近似的山地人群中组织模式的连续性和连贯性。然而,所谓“山地社会”的海拔高度,实际上也是文化建构的概念,是一种主观标准。与之相对应,“谷地国家”的定义也不明确。国家这一概念需要置于历史中考察,不同历史时期的国家在性质上差异很大,政治、经济、社会和文化的多样性也很丰富,这些多样性在斯科特早期的赞米亚分析体系中没有得到体现。

此外,还有逃避统治的动力和形式问题。斯科特认为,人们逃避统治的驱动力是国家假想的话语体系,即国家假想的“野蛮”范畴。然而,边疆地区居民真的对国家抱有如此大的关心吗?事实上,生活在边疆地区的人们在宗教、生态和语言等方面表现出极大的复杂性,他们逃避的统治也不是某个特定国家的特定假想话语体系。因此,逃避统治背后的驱动力很难直接定义为国家本身,而是在贸易联系、宗教结构、政治环境和文化形式中皆有体现。像前文中孟加拉人民皈依伊斯兰教的行为,也可以看作一种逃避统治的方式——尽管他们采取的是融入的方式,软性地抵抗伊斯兰教对他们的直接管理和统治。这样的案例弱化了斯科特强调的环境前提的意义。此外,战争和全球化也是扰乱斯科特的所谓环境分析范式的强大力量。

最后,斯科特的理论框架关系到政治立场和学术研究的关系问题。斯科特之所以提出逃避统治的理论,其实是在对无政府主义进行辩护。他认为,没有无政府主义概念的底层人民也会采取典型的无政府主义行动。然而,斯科特对逃避统治之后的生活持有浪漫化倾向,他构想的“平等主义”的无政府状态在这些高度社会控制的空间里很可能是不存在的。除了和国家拉扯,逃避统治的人群彼此之间也会产生摩擦和冲突。而且,他们逃往的地方一旦收容上限达到饱和,就会产生很多新的小政权形式,这些小政权的统治可能比低地国家的统治更为直接和暴力,例如基于鸦片贸易的军阀管理模式。

生态,历史,边疆

在评议和讨论环节,徐冠勉开门见山地指出,在今天看来,伊顿和斯科特的这两本著作局限明显,可以说有些过时了。两人在写作这两本书时,似乎有意忽略了对方的存在,对彼此的研究绝口不提,尽管二人的研究区域相隔甚近,甚至有重合之处。“赞米亚”概念在由申德尔(Willem van Schendel)首次提出时本属于一个喜马拉雅概念,但斯科特似乎想切断它与南亚的联系,转而与东南亚绑定在一起。徐冠勉认为,这种南亚和东南亚的区域划分,很多时候会产生不必要的学术壁垒。

法国历史学家费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)提出了长时段理论,关注长时段内人类社会与自然环境的关系。

对这一现象进行深究,就会发现无论伊顿还是斯科特都受到了布罗代尔(Fernand Braudel)的影响,特别是布罗代尔对空间的想象。伊顿和斯科特的研究都基于所谓生态空间的框架,他们的想象力在一定程度上被空间绑架了,两人都想把历史放在空间里讨论。那么,今天的研究者要如何超越他们的想象?可不可以反过来,把空间放在历史/时间里讨论,超越“区域与国别”?具体到边疆研究,需要以时段为中心来研究边疆形成背后的不同历史过程,跳出布罗代尔式的空间想象——仿佛某地永远是边疆。如果能将潜藏时代背后的暴力、不平等、殖民主义乃至科技变化纳入考量,就能把研究做成全球史(global history)而不仅仅是区域研究,同时也可以超越南亚/东南亚这种并无必要的边界划分。

谢侃侃也指出,本次读书会选择的两本书都不属于典型的“东南亚研究”或“南亚研究”著作,它们恰恰可以体现南亚和东南亚之间边界划分的人为性。边界之间、跨越边界皆存在流动性,如果本次活动能再加上一本书,也许会是苏尼尔·阿姆瑞斯(Sunil S. Amrith)的《横渡孟加拉湾:自然的暴怒和移民的财富》(Crossing the Bay of Bengal: The Furies of Nature and the Fortunes of Migrants)。从一方面来看,赞米亚和孟加拉似乎是某种程度上的边缘,但如果以海洋或人口流动的视角来看,它们又非常中心。

曾琼同意谢侃侃的观点,即如果参照海洋视角,就会发现孟加拉湾在历史上、在前现代之前并非化外边陲,而是发挥了非常重要的作用,只是后来被遗忘了。如果引入海洋视角,南亚和东南亚这种基于陆地的划分就显得不总是适用。她提到德国汉学家普塔克(Roderich Ptak)的著作《海上丝绸之路》(Die Maritime Seidenstrasse),书中对布罗代尔的研究进行了反思,普塔克认为布罗代尔的研究总是以地中海为中心,方向上总是从西向东。伊顿的研究如果从地理的视角看,也是从西向东、从帝国的中心推及边疆。这一点值得反思。

张嘉妹从社会和文化视角丰富了对历史上孟加拉的“边缘”性和“中心”性的理解。今天说孟加拉“边缘”是从行政和帝国的视角来界定的。但如果从社会文化角度看,当谈到“孟加拉语中心”、“孟加拉文化中心”的时候,孟加拉毫无疑问是中心。而且,布拉马普特拉河的河道、水域和地理位置、自然环境,也让孟加拉成为整个南亚次大陆的粮仓之一。无论在行政还是文化上,孟加拉在历史上一以贯之地保有自己的独特性。这里是佛教文化在南亚次大陆的最后阵地(波罗王朝)。在莫卧儿帝国时期,直至17世纪,孟加拉、克什米尔、阿萨姆等地都是历代莫卧儿皇帝需要征服之地。

如果回到行政和帝国的视角,判断某地是不是中心,要看地方王公和贵族是否与中央的君主签订了协议,帝国是否承认其主权,是否提供军事支持,是否在外交上由中心进行代理。因此,民众皈依与否,很大程度上取决于地方王公的治理方案、敕令和政策。在这个意义上,地方志和地方史或许能为学者了解次大陆的宗教传播和文化面貌带来有益启发。

曹寅对赞米亚的地理区域和概念框架进行了延伸讨论。基于康奈尔大学的埃里克·塔利亚科佐(Eric Tagliacozzo)对东南亚海岸走私的研究,或许可以将赞米亚的范围从东南亚高地推及东南亚岛屿之间。基于普林斯顿大学的狄宇宙(Nicola Di Cosmo)对内亚来到西北沙漠边境地区的游牧民族的研究,或许可以将赞米亚的范围再从高地和海岛推及沙漠和戈壁——国家不但无法进入高地,也无法进入海洋和戈壁。上述研究关注的是如何逃避国家的统治。在另一个方向上,则有关于如何接受国家统治的研究,例如哈佛大学宋怡明(Michael Szonyi)的近期著作《被统治的艺术》(The Art of Being Governed)。也就是说,不仅有不被统治/逃避统治的艺术,还有被统治/接受统治的艺术——在市井之中,甚至在权力最核心之处。

伊斯兰化与宗教传播

针对伊顿的研究是否过时的问题,昝涛指出,评判一项研究通常有两种思路,一种是在学术史的意义上讨论,例如学者和学者之间进行的专业对话。另一种是要问,这项研究提出的是不是“真问题”?在他看来,伊顿的研究是在探究真问题——从结果来看,东孟加拉地区已经伊斯兰化了,伊顿想要探究这是如何发生的。针对这个具体的经验问题,无论是从环境史、政治史角度,还是从商业文明史角度,抑或是从比较研究的全球史角度来探讨,都很有助益。以奥斯曼帝国时期的巴尔干地区为例。奥斯曼帝国盛期的巴尔干地区大概有20%的穆斯林人口,这是个很大的数字,学者们便自然而然会研究巴尔干地区的伊斯兰化问题。对这个问题的讨论自然会受到情绪的影响,不论是十字军传统给西方带来的情绪,还是奥斯曼帝国的扩张带来的政治上的情绪,抑或后来巴尔干地区民族主义民族国家独立后对奥斯曼帝国史全盘否定的情绪。这些情绪并非不会对学术产生影响,但它们同时也成为了学术研究的对象,成为了巴尔干民族主义历史、帝国历史认知研究的对象。一切材料和现象都可以成为史料。

降伏老虎为坐骑的孟加拉穆斯林圣人噶兹·比尔(Gazi Pir,字面义“战士教长”)。孟加拉地区茂密的丛林直到今天依然是孟加拉虎的栖息地。

李林从伊斯兰教研究的角度对孟加拉乃至整个南亚的伊斯兰化过程中苏非教团和苏非导师扮演的角色进行了剖析。伊斯兰教有不同的教职称谓,最常见的就是阿訇/经师。在他们之外还有苏非导师,或简称苏非,国内称作叫“老人家”。这两种教职员的形象有所区别。大体而言,阿訇活动范围较窄,主要围绕清真寺主持教务。如果涉及到前往伊斯兰教未达之地开疆扩土、运用各种灵活方式传教、帮助当地人皈依,则主要是苏非导师/老人家在发挥作用。从贸易的角度看,这些苏非导师跟随商队去到各种陌生之地,其传教的路径往往与商队路线重合。东南亚如此,南亚这方面的案例也很多。

阿訇偏重“教”、对伊斯兰教的理解更为制度化和理智化,苏非导师则偏重“道”,往往更易与其他宗教进行深度融合。加上上级导师会给苏非导师派使命,后者领了使命去到各地,在宗教融合方面起了很大作用。在印度,伊斯兰教这个一神信仰如何与印度本土宗教的多神形式进行融合,要想在宗教上解决这个问题,就需要苏非导师在教义、教法的层面做调整,通过道乘来超越教法和制度层面的部分规定。

此外,苏非导师会参与到地方权威的建构与整合之中。苏非教团本身就具有导师和学员之间的天然二元结构。此外,导师还会将自己的代理人派往各地,这样便派生出了导师—代理人—信教群众的三级结构。因此,苏非教团天然内含宗教权威的建构和整合内容。当它来到一地,就能对此地社会秩序的重新建构整合提供帮助,利用自己的多级结构帮助地方建构起秩序,尤其是在当地的结构原本较为散漫扁平的情况下。

吴晓黎从伊顿对孟加拉地区伊斯兰化的讨论中提取出了一个宗教传播的范式,即宗教在底层民众中的大规模传播,时常伴随着经济生产方式的扩展。这里的经济生产方式的性质是上升性的——例如,相较游耕,定居农业能产出更多剩余,能带来更复杂的社会组织形式。这种范式不只适用于伊斯兰化领域,在其他宗教的传播上也很有参考意义。从这个视角看,婆罗门教在南印农村地区的扩展与东孟加拉伊斯兰化过程有相似之处。少数婆罗门越过高原和高山来到南印度乡村,带来了相对先进的定居农业的生产技术。吴晓黎在阅读喀拉拉的地方史时发现,犁铧农业技术是婆罗门最早带来的,他们还具备天象学、星相学等定居农业需要的知识。东孟加拉以苏非为中心建立起清真寺,类似地,喀拉拉以婆罗门为中心建立起婆罗门寺庙,进而以寺庙为中心组织起地方的定居农业生产和社会分配。这些外来的具有冒险精神的宗教人士,不仅携带着相比地方信仰更系统更高深的宗教,还携带着更先进的知识和生产技术,而且,其实是后者首先让他们得到当地人的接受和尊敬。

吴杰伟基于自身的研究经历,指出了针对长时段内伊斯兰教传播过程的研究面临的材料缺乏问题。在具体的国家或地区(例如西亚和北非),伊斯兰教的传播往往是从点(无论是贸易驿站还是港口抑或交通枢纽)逐渐扩展到面的过程。在东南亚区域,现有的研究基本上建立在对文字材料的理解和掌握上。而在这些方面,东南亚或第三世界地区对文字材料的重视程度和书写程度普遍较低,未来的相关研究还有很大空间,亟待学者关注和深耕。在东南亚历史叙述和历史研究中有着诸多空白,伊斯兰教的传播问题只是其中之一。在借助多学科视角慢慢填补这些空白的过程中,或许也能形成中国学者对东南亚或其他地区历史的新理解和新阐述。

殖民,底层,能动性

谢侃侃指出,虽然读书会的主题是“帝国”——帝国治理及其遗产——但是看到帝国的普通底层民众极为重要,他们并非完全被动地接受帝国的统治、接受来自中央的影响。相反,选取的两部著作都凸显了底层民众的主观能动性。尽管他们受到帝国统治的影响,处于帝国的边缘地带、社会的边缘位置,但他们仍然能够发挥一些主观能动性,要么主动适应帝国提供的政治环境,要么主动选择逃离帝国的框架,在高山或其他边缘地区找寻生存空间。

曾琼提出,在我们借用帝国话语体系来研究所谓“帝国的边疆”之时,可能就已经采取了西方中心的视角。如果转而以孟加拉为核心进行考察就会发现,穆斯林和伊斯兰教最早进入孟加拉地区大致可以追溯到5、6世纪,与通商活动有关。因此,孟加拉居民皈依伊斯兰教的过程可能发生在伊顿关注的历史过程之前,涉及到很多日常的民间交往形式。这涉及到边疆研究中的帝国话语、西方中心主义、精英和底层叙事等核心问题。

雷少华认为,斯科特的一大贡献,就是把人类学的研究对象和研究方法,与欧陆视角下以帝国为中心的区域国别研究和美国视角下对普遍规律的追求结合在一起。今天对帝国的研究(即便研究的是帝国的边疆/边缘),依然绕不开欧陆传统的殖民视角——学者考察被殖民地区的政治、经济、文化、社会形态如何不同于欧洲殖民中心的形态。这种研究寻求与欧洲不同的“多样性”,后者构成了帝国的重要支柱。相比之下,美国的比较政治学则偏重普遍性,即寻求适用于其他地区的普遍规律,例如时下流行的民主化、现代化理论。因此,比较政治学在东西方的交汇、欧陆和美国的交汇之下产生了不同的分析层次和方向。从这个视角看,斯科特的研究是在用人类学对多样性的强调来寻求某种普遍规律。作为无政府主义者,斯科特将自己的政治理念投射到对东南亚的研究上,试图用自己心目中的政治模式来看东南亚。在他的研究中,出现了很多貌似从底层、农民、山地、没有武器的反抗、社会反抗国家等视角生发出来的分析框架,其中很多其实是斯科特本人的前提预设,他认为这反映了东南亚社会的普遍情况,但这些前提预设当然也是可以质疑的。

在上文《伊斯兰的兴起与孟加拉边疆(1204-1760)》的读书报告中,两位同学已经提到,在莫卧儿帝国的皈依问题上,伊顿似有矫枉过正之嫌。徐冠勉也认为,伊顿似乎对莫卧儿帝国抱有某种同情,鉴于英帝国把莫卧儿帝国描绘得非常黑暗,伊顿好像要为后者正名。然而在这一历史节点上,明显存在着以波斯/内亚为中心的种族主义、帝国主义、殖民主义,如果需要尖锐批判同时期欧洲的殖民主义,那么是不是同样应该批判德里苏丹国、莫卧儿帝国的伊斯兰殖民主义?

对此曹寅进行了补充。他提到乌萨玛·马克迪西(Ussama Makdisi)2002年在《美国历史评论》上发表的《奥斯曼东方主义》(Ottoman Orientalism)一文。边疆研究往往习惯于批判殖民者/西方人,这篇文章关注的则是,奥斯曼帝国在向边疆扩张的过程中,位于伊斯坦布尔这个中心的精英如何想象和建构奥斯曼帝国的热带地区,特别是所谓“蛮荒”的贝都因部落。回到孟加拉的边疆,对孟加拉“土著”进行建构和想象的不只有英国人,还包括刚才李林提到的苏非教团,乃至印度教的婆罗门。曹寅指出,当孟加拉地区逐渐伊斯兰化之后,帝国的第二个边疆可能是阿萨姆,阿萨姆之后可能是那加兰(Nagaland)这样东北部更边疆的区域。与对孟加拉的开发完全相反,对阿萨姆的开发涉及到婆罗门精英通过殖民主义的种族主义叙事将自己建构成阿萨姆主人的过程。婆罗门精英声称自己原本就属于阿萨姆,因而拥有对此地进行开发的权利和合法性。像这样的种族主义精英叙事对学术研究有何影响?我们今天研究帝国边疆,是不是自然而然地带入了帝国精英的视角?当今绝大多数边疆研究都受限于吴杰伟提到的文本/文献问题——边疆研究采用的大部分文献来自帝国中心,是殖民地档案或婆罗门等地方精英的文本,当地底层人的声音很难被听到、书写、留存。一旦使用这些精英文本做研究,就可能自然采纳精英的叙述视角。如果不反思制造我们使用的文本的殖民主义时代(其中充斥着东方主义特征)、不试着寻找其他视角,那么精英叙事的问题就会一直困扰我们。因此,曹寅提出,能不能转换视角,把边疆重新作为中心,尝试恢复边疆土著的主体性而不再全然依靠殖民者、苏非派、婆罗门精英的叙述。

对此昝涛回应,像“奥斯曼东方主义”或者“莫卧儿帝国主义”这样的概念,在学术史的意义上固然有其意义,但也要注意概念的界定,避免将其过度泛化。奥斯曼、莫卧儿的扩张有很强的历史延续性色彩,而对以英国为代表的现代殖民帝国和东方主义的探讨不应脱离资本主义欧洲列强在全球扩张这一具体的时代背景。西方学术界将殖民帝国的参照物拓展到前现代王朝国家,在无形中淡化了对作为资本主义产物的帝国主义的批判,针对这一点,中国学术界应当有充分的自觉意识。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司