- +1

数说|21618份生前预嘱:我们如何才能有尊严地死去?

对于中国人来说,这是一场死亡教育。

6月23日,《深圳经济特区医疗条例》修订稿通过。生前预嘱首次写入地方法规。这意味着,人们能提前决定自己临终时的医疗手段,要求不做无谓治疗,平静走完人生的最后一段时光。

而对于临终患者的家属来说,生前预嘱也能让他们迈过心理的坎——尊重患者意愿、放弃无效治疗。在传统观念中,患者家属即使知道患者治愈无望,也可能会倾家荡产来医治病人,但结局往往是无济于事。

“把死亡的权利还给本人”,这就是生前预嘱承担的重要使命。

过度医疗下的病人及其家属

今年1月,国际医学期刊《柳叶刀》发表的一篇关于死亡价值的报告显示,当前过于强调通过积极治疗延长生命。

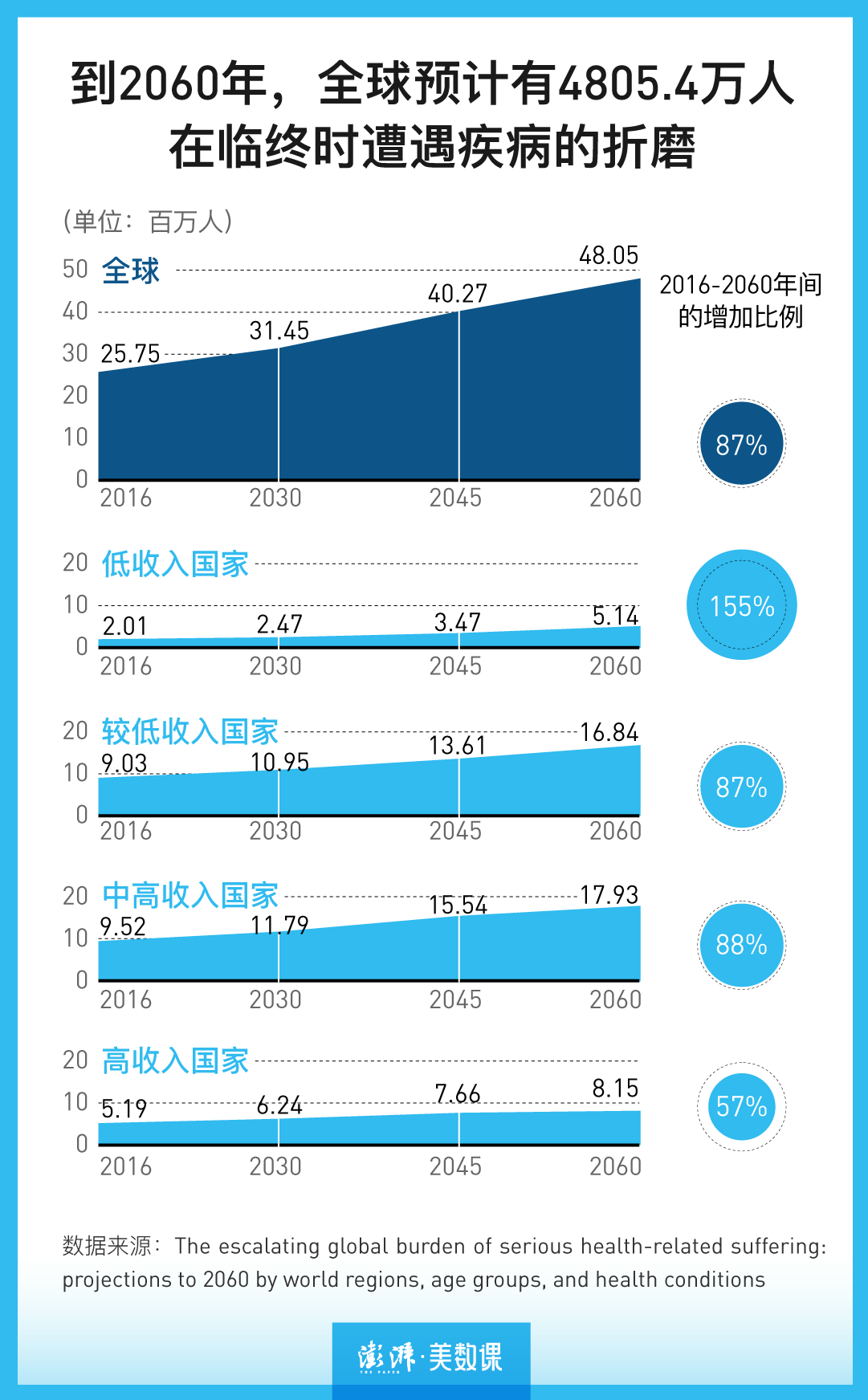

随着全球人均预期寿命的延长,需要忍耐疾病带来的痛苦的时间变得更长。一篇发表在《柳叶刀》上的论文显示,到2060年,全球预计有4805.4万人在临终时会经历疾病的折磨,相比2016年,该数据上升了87%。

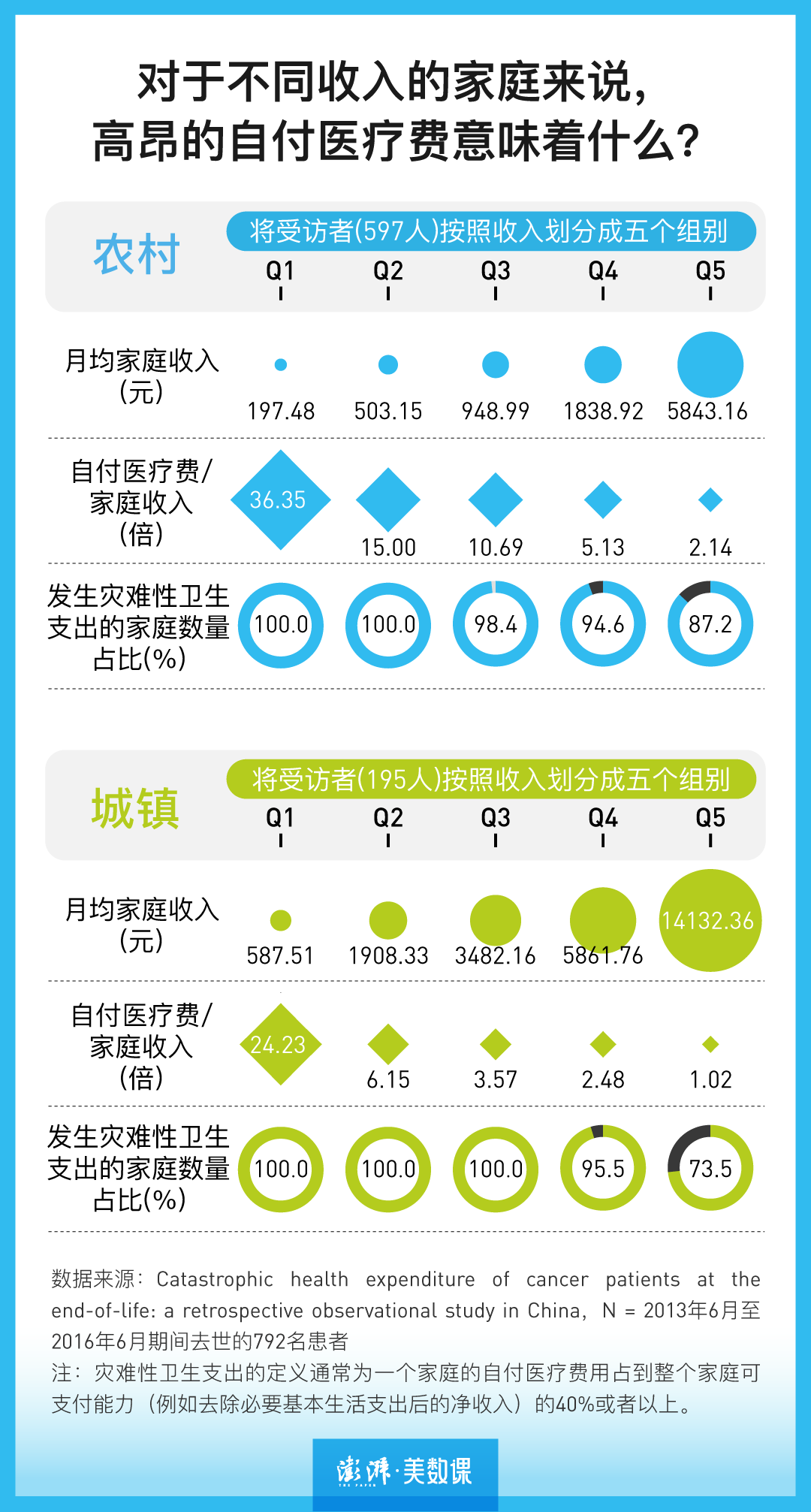

过度医疗下,原本就收入不高的农村家庭还易陷入贫困。一项针对中国癌症患者的研究发现,在2013年6月至2016年6月期间去世的792名患者中,超过 80% 的患者接受了延长生命的治疗。在支付高昂的医疗费后,84.1%的城市患者家庭和91.1%的农村患者家庭都跌入贫困线以下。

以最贫困的农村家庭为例,这些家庭的癌症自付医疗费会是家庭收入的36倍,其中还有向亲戚和朋友借来的钱,最高可达六万多元,这些钱需要五年才能还完。

这些数据揭露的事实是,临终时的无效抢救,有时带给患者和家属的只有更多的痛苦。

生前预嘱的出现就是为了解决上述难题。北京生前预嘱推广协会创始人罗峪平曾说,生前预嘱指向的死亡方式,不是提前结束生命的法律意义上的安乐死,而是“在缓和医疗照顾下的,既不提前也不拖后的、尽量有尊严的自然死亡”。

这项“临终决定权”也是对安宁疗护的重要制度支持。广州市第一人民医院老年科副主任楼慧玲接受南方日报采访时称,安宁疗护不等于放弃治疗。“当一些终末期肿瘤患者的生命已进入了倒计时,他们会非常明确,不手术、不化疗、不放疗及过度检查,此时缓和安宁疗护团队就会及时介入,最大限度去缓解患者痛苦。”

需要指出的是,立下生前预嘱的人可以随时更改预嘱,即使是在临终前。

那些写下生前预嘱的人

生前预嘱的概念属于“舶来品”。1976年,美国加州率先通过《自然死亡法案》,是全球首个建立生前预嘱相关法律的国家。随后,加拿大、韩国、日本等相继出台类似法律。

到了2006 年,罗峪平参与创建国内首个推广生前预嘱的“选择与尊严”公益网站。该网站推出了《我的五个愿望》——这是生前预嘱在国内流行最广泛的一个版本。填写者需要回答自己临终时希望获得什么医疗服务、是否使用生命支持治疗等问题。

“选择与尊严”网站上的生前预嘱

在生前预嘱写入地方法规前,类似《我的五个愿望》等清单只属于民间倡导,不具备法律效力,这意味着,如果患者家属不愿意执行患者的预嘱,生前预嘱也就难以实现。

《深圳经济特区医疗条例》修订稿对此有了进一步的明确规定,要求生前预嘱需要“经公证或者有两名以上见证人在场见证,且见证人不得为参与救治患者的医疗卫生人员”,可以采用书面或者录音录像的方式。

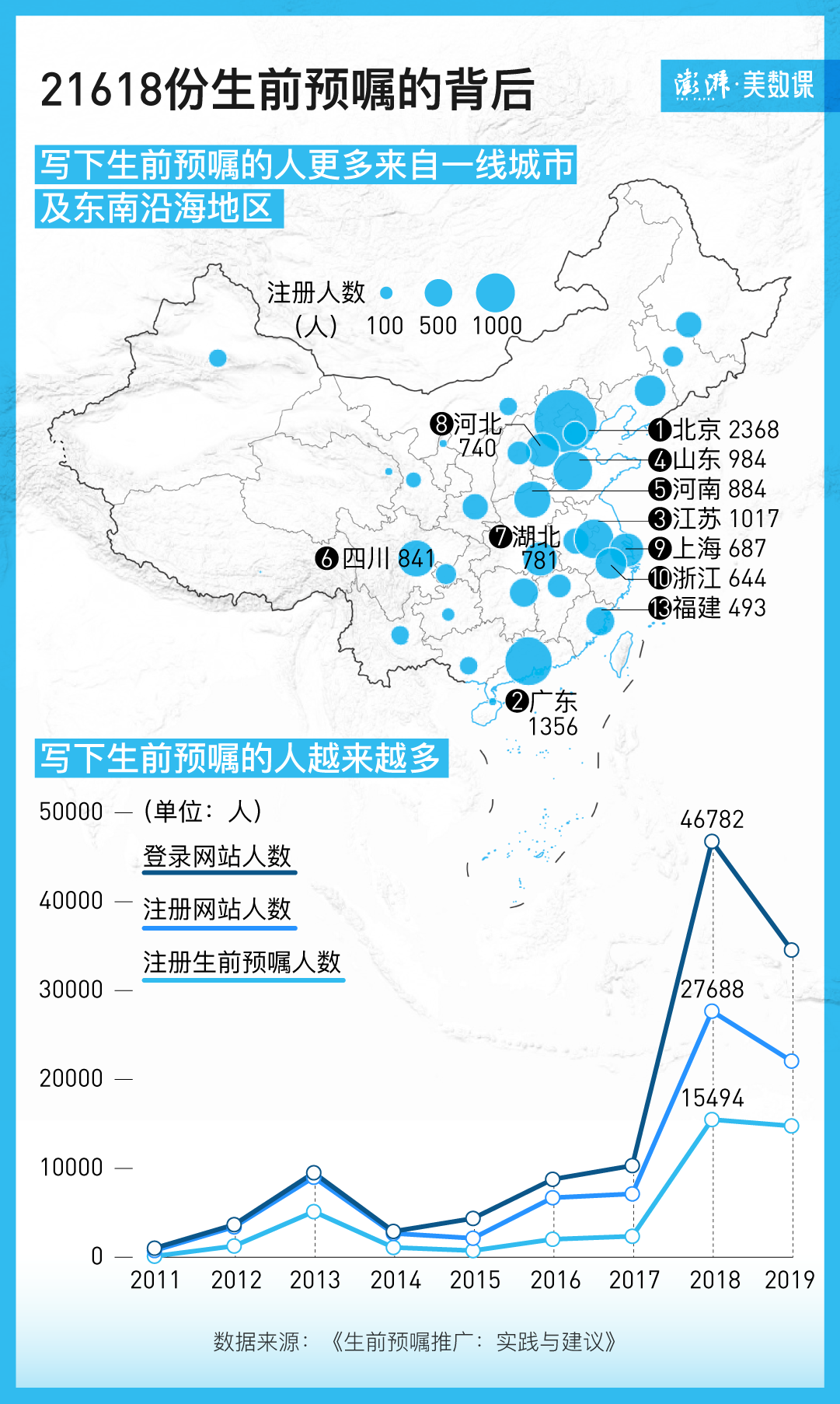

目前,生前预嘱在国内的知晓度仍较低。罗峪平等人在2020年发表的论文显示,在“选择与尊严”网站上注册的人数仅在 5 万人左右,实际填写的生前预嘱共有21618份,这对于14亿人口的国家来说,无疑是极小的数字。

研究发现,写下生前预嘱的人逐年增多,他们更多分布在经济文化发展水平和国际化程度都较高的一线城市及东南沿海地区。

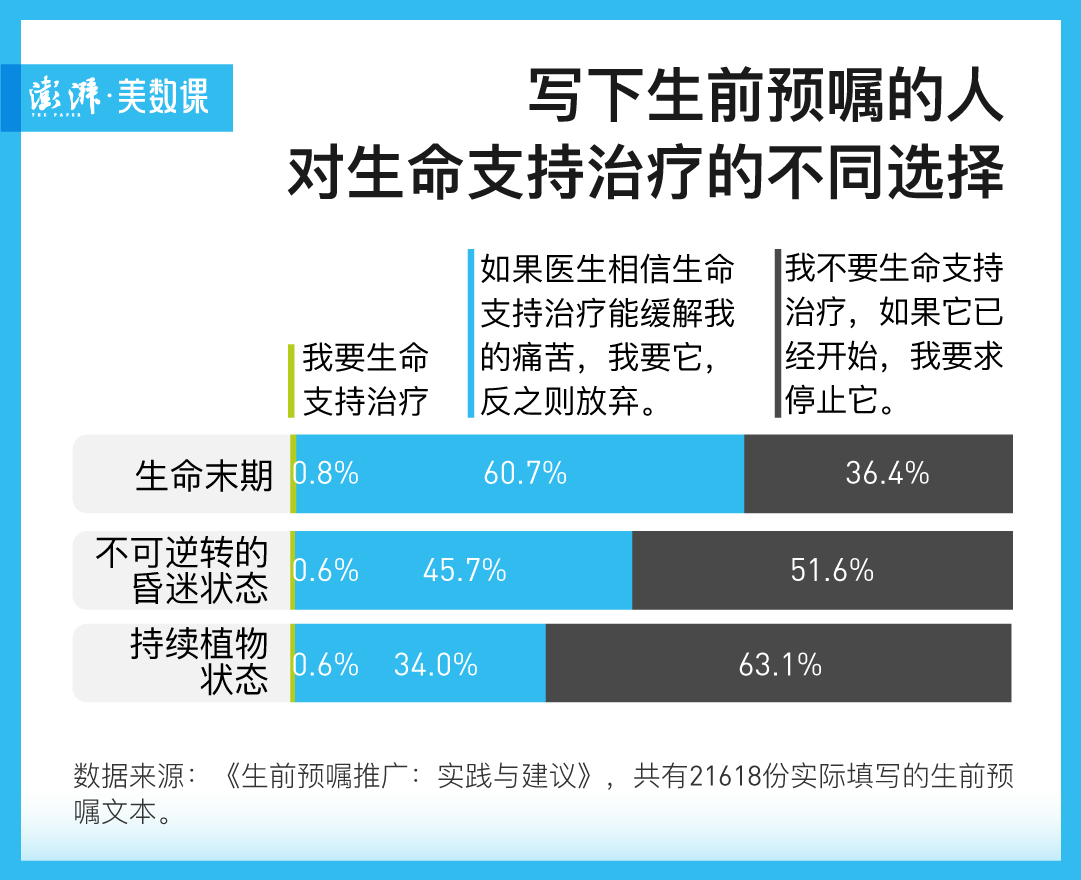

这21618份预嘱还透露着填写者面对死亡时的挣扎——面对生命末期、不可逆转的昏迷状态、持续植物状态等不同的临终状态,立下生前预嘱的人可能会做出不同的选择。

超过60.7%的填写者选择在生命末期时,根据医生的判定来决定是否放弃使用生命支持治疗。而在不可逆转的昏迷和持续植物状态时,更多的人选择放弃生命支持治疗。

除了选择临终前的医疗手段,《我的五个愿望》还涉及临终希望等方面。92%的人希望当自己“对周围的人表示恶意、伤害或做出任何不雅行为的时候被他们原谅”,还有95.7%的人希望“家人和朋友在其死后能尽快恢复正常生活”。

现实生活中,生前预嘱面临的状况更加复杂。

如何与亲属就生前预嘱达成共识,并不是一件易事。据深圳市罗湖区黄贝街道办事处卜晓辉等人的论文,一位填了生前预嘱的老太太跟罗峪平说,“虽然我有这么多的意见,但是我最终的想法,做决定的还是我的儿子。为什么呢?因为我不愿意他为难,我不愿意他被别人诟病,我不愿意他在做了决定以后,别人说他不孝”。

罗峪平说,无论这是溺爱还是爱,或者是正面还是不正面,反正这就是中国母亲,“这件事真的非常复杂,没有对错”。

2017年,台湾作家琼瑶也曾发布生前预嘱,引发关于如何和亲人谈论生前预嘱的讨论。她在网上向自己的儿子、儿媳发出一封公开信,称“你们不论多么不舍,不论面对什么压力,都不能勉强留住我的躯壳,让我变成‘求生不得,求死不能’的卧床老人!那样,你们才是‘大不孝’”。

也有人反对生前预嘱、“尊严死”等问题。据《正午故事》,日本社会学家上野千鹤子在她的新书《在熟悉的家中向世界告别》中质疑生前预嘱是否能真实反映临终患者的意愿。她还对“有尊严的生”和“无尊严的生”的界限提出质疑:“一个人如果没有用,就不配活着吗?”她认为,这种思维方式的背后,是对生命进行甄别。

当下,在中国刚刚写入地方法规的生前预嘱还有很长的路要走。北京中闻律师事务所合伙人赵琮撰文写道:“目前,生前预嘱的实施还面临较大阻力,尤其是在患者的知情权与自愿性保障方面。如果试点后在全国推行,一些配套法律制度必须得到完善。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司