- +1

口述·枕流之声|王慕兰:画家沈柔坚的枕流往事

枕流公寓位于上海市静安区华山路699、731号,是上海市优秀历史建筑保护单位。公寓建于1930年,业主为李鸿章之子李经迈,由美商哈沙德洋行设计,华商馥记营造厂施工,建筑采用折中主义风格,时因设施高档齐备、名人汇聚,有“海上名楼”之称。

整个公寓项目占地7970平方米,其中花园面积2500平方米,建筑占地979平方米,地上7层,地下1层,初建成时共约40套住房。公寓平面由内部式、外廊式和跃层式等单元组成,一至五层每层6-7套,设二室户约80平方米、三室户约100平方米和四室户约150平方米。六至七层为跃层,设有五室户和七室户,在当时上海公寓中颇为少见。

1949年以后这里空置的房间被分配给高级知识分子居住,知名住户包括报人徐铸成,导演朱端钧,作家周而复、峻青、王慕兰,文艺理论家叶以群,画家沈柔坚,三栖明星周璇,影剧表演艺术家乔奇和孙景路夫妇、孙道临、徐幸,越剧表演艺术家傅全香、范瑞娟、王文娟等。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)联合候车式文化工作室、上海市静安区静安寺街道共同推出“枕流之声”系列稿件,以口述历史呈现枕流公寓内十余个家庭跨越七十年的悲欢离合,并根据口述史料通过图形建模还原1930年代枕流公寓的建筑特征,记录人与建筑共同书写的城市历史。

王慕兰,画家沈柔坚之妻。1931年生于江苏省苏州市,1956年入住华山路699号。离休干部,先后在共青团上海市委、上海市教育局、东华大学任职。

一个没有画桌的画家

访问员:王老师,您在哪里出生的?

王慕兰:我是江苏吴县人。抗日战争快要爆发的时候,我家从苏州逃难到上海来,定居到现在。

访问员:那您是什么时候跟沈柔坚先生认识的呀?

王慕兰:1951年吧。因为工作的关系,那个时候我在团市委宣传部。团中央有一个意见,就是要给中学生普及一下文艺美术方面的基本知识。所以各团区委就开了很多班,什么美术班、戏剧班、音乐班啊什么的。我是负责这个工作的,需要文化局跟文艺界协助。文联辅导部的部长当时就是沈柔坚兼任的,那么就要争取他的支持,有的时候商谈有关于这方面怎么在全市各区开班,要很多的美术啊音乐这方面的老师。

王慕兰和沈柔坚摄于1950年代

访问员:前两天在看您写的《往事如歌》那本书,看完了之后,觉得当一个画家的妻子还挺不容易的。

王慕兰:我觉得是很艰难的。

访问员:您能具体说一说吗?

王慕兰:主要就是他是以工作、画画为他的主要的生命的追求,所以他不会有很多的时间来陪你玩,陪你说话,不会的。他拿时间作为最宝贵(的财富)。因为他当时还兼任文化行政方面的工作,又要画画,时间是很少的。所以在我们交朋友的时候,他是陪我的。他那个时候主要是画国际漫画,大概两三天《大公报》或者《文汇报》就有(登出)一幅,那么比较轻松一点。后来正式创作了根本就没有时间。所以他说当时陪你玩啊、看电影什么的,是舍命陪君子了。等到结婚了以后他就全心全意地扑在工作上。你要抢他时间,是他最烦的事。所以你就要耐得住寂寞。

访问员:你们是在哪一年搬到枕流公寓的?

王慕兰:1956年9月底搬过来的。我们原来住在卫乐公寓,在复兴西路上。那个房子也是蛮好的,但也没有画室。后来因为小黎出生了,小孩子也没地方呆。而且凑巧那个时候国家重视高级知识分子,就出台了一个政策,要改善高知的住房。于是在上海选了一部分条件比较好的房子,让高知们自己挑选,搬到创作条件比较优越的屋子里去。我们这一套就是市政府分配的。当时我们觉得太大了,想换小一点的,他们就让我们先住下来再说,以后有适合的再调整,那么就住下来了。后来,市里面不是要勤俭节约吗?干部要带头啊什么的。那么那个时候,我们主动拿外面的部分让华东人民美术出版社的同事搬进来住。当时没考虑到小孩是要长大的。他们搬进来的时候,我们的儿子小钢刚出生不久,还是可以住的。一个阿姨带两个小孩睡一个床也可以的,等他们都长大了就没法住了。后来就分开来,我跟小黎住一个房间,柔坚和小钢住一个房间,就分成男女生宿舍了。

访问员:当时沈先生有画室吗?

王慕兰:没有呀。沈柔坚最希望有一个画室,但是没有,连个像样的画桌都没有。我们家每一个墙角,不是书就是画,就是雕塑。他那个所谓的画桌下面,也有很多很多东西,脚也放不平的,所以非常拥挤。

访问员:好像说他会在饭桌上画画的,然后开饭的时候他就要先吃饭,之后再接着画。

王慕兰:喏,就在这张画桌上。要吃饭了,他要把所有东西翻起来,吃好饭再翻回去。所以叫他吃饭,他很烦的。假设现在要吃饭了,他会说:“怎么搞的啦,怎么又要吃饭了啦?”说起来我们住的条件好像很好,跟当时一般的老百姓比起来还是好,但是一个画家没有自己的画室,终身没有。

1962年沈柔坚于枕流家中,刊载于《人民画报》

访问员:刚搬过来的时候,整个枕流公寓是什么样的,您还有印象吗?

王慕兰:有的。刚搬过来的时候,枕流是一个私人的房产,一楼有账房间,有留用人员办理有关管理的手续。解放不久,原来里面住的外国人啊、一些资本家啊都撤退到台湾地区或者美国去了,所以是空空落落的。看起来比较萧条,没几个人。晚上你看这个房子,没有几家有灯的。等到我们搬进来了以后,还有其他的一些朋友搬进来以后,这里就有了人气了。特别是有了新生代以后,孩子们跑来跑去,充满了欢声笑语,是非常非常快乐的。大家对当时政府优待知识分子,是很感激的。

访问员:你们跟其他的几家邻居有走动吗?

王慕兰:大家之间会走动。我们和乔奇、孙景路夫妇关系蛮密切的,有时会相互拜年。早年在抗美援朝的时候,配合军事院校的招生任务,我曾经邀请过乔奇到电台去朗诵魏巍的作品《谁是最可爱的人》,他还经常去学校给青年学生演出,都很受欢迎。我和柔坚也看过他演出的几部话剧,非常精彩。还比如像越剧演员傅全香,她有的时候过年也过来。还有她想学国画,请了一个老师,有的时候也会来问问。有一次还陪她一起到国画家唐云先生家里去拜年。以前作家峻青也住在这里,每次回山东老家都会带点土特产来,红枣啊、花生什么的,邻里之间都比较亲切的。大楼里的大人因为工作挺忙的,走动得不算很频繁,但是孩子们天天玩在一起,都成了好朋友。这里窗口看下去,总归看到小黎、小钢和一帮小朋友在花园草地上玩,跳皮筋咯、跑跑跳跳咯,玩得满头大汗的。

1960年代初,沈柔坚与女儿沈黎和儿子沈钢摄于枕流公寓家中

访问员:沈黎老师和沈钢老师小时候都是由谁带的呢?

王慕兰:是一个阿姨,在我们家干了40年左右。小黎出生一个月不到,她就到我们家里来帮忙。后来“文化大革命”的时候,我在干校,柔坚么给他们单位关起来了,没有人,就是她带他们。后来她年纪大了,做不动了,还住在我们家里。一直到80多岁才回到她女儿那里。她拿我们家当她自己家一样的。

访问员:这里的家庭氛围还是相当温暖跟积极向上的。

王慕兰:是的。我两个小孩呢,还很喜欢看书的。“文革”的时候,一个小壁橱里面藏有很多世界名著,他们(红卫兵)没有发现。当时别人家也受到冲击,我家小孩子也没什么地方去,出去让人家欺负,他们就看了很多这方面的书。

柔如垂柳坚如竹

访问员:“文革”的那一段时期,这栋楼应该是一个重灾区吧?

王慕兰:重灾区,只有个位数是没有抄家的吧,其他都是“牛鬼蛇神”。所有原来的工人、开电梯的、扫地的,都是革命者。原来的住户,90%以上吧,都是“牛鬼蛇神”。

访问员:这个家也受到了很大的冲击吧?

王慕兰:嗯,受到很大的冲击。我们家里的门好像不要关的。红卫兵,还有什么“文攻武卫”啊,随时都好来的。我们家里原来有很多古典音乐唱片,都是柔坚在建国初期出国访问时买的,原版的,都给他们打碎了。我一天回来看,啊呀,满地都是碎的唱片,很心痛的。柔坚说:“我18岁参加革命,一直在部队,我是跟着解放军三野部队,渡长江到上海,没做过什么坏事,怎么会拿我这样一个人去斗?”“文革”的时候,他最想不通的就是这件事情。那么我就跟他讲:“你要相信党,相信组织,你一定要坚持。为了我们这个家庭,为了你自己的理想,坚决要顶住。”后来他还是顶住的。他在家里关门写检查的时候,两个小孩就在钥匙的洞洞眼里看他还好么。他有的时候还有点傻乎乎的啦,开黑画展时,他和林风眠的画被人偷走了,他听说了之后很开心:“这个时候我的画居然还有人要偷哦!”就是这样,他性格里面有一种童心,很单纯的,这也支撑了他。

访问员:这是一件事儿,另外一件事是某一次批斗会回来之后,在路上跟您巧遇了,您发现他在啃甘蔗是吧?

王慕兰:对对对。有的时候在批斗会场的后台碰见唐云,唐云也是斗争对象嘛,排队排在后台。老唐就说:“不要去睬他们,我是不管的,斗争回去照样吃老酒,照样画画,不去理它的。”他那天批斗完回来,口渴嘛,他们福建产甘蔗的,最喜欢吃甘蔗,就买了一根甘蔗,啃着就回来了。平常他不在马路上吃东西的,跟小孩也是这么教育的。批斗的时候,他就随便了,倒是放开了。

访问员:这样你有没有放心一点啊?

王慕兰:我是一直不大放心的。因为我在干校还要对付局里面一批造反派,他们随时随地要抓我的辫子,最好拿我也关到牛棚里。但是他们关不到。我千方百计保护自己,保护我们这个家。那他们捉不到我什么小辫子呀,只好骂我:“你们这些资产阶级的孝子贤孙,你的脸永远像棺材板一样板着了。”只好骂骂,没有把我打倒过。所以当时我就叫他们分配我住在宿舍里的上铺,这样我就能拿蚊帐遮住。在他们面前我绝不掉一滴眼泪,住在上面的时候,人家看不见,我想这个时候我总归可以掉掉眼泪了。但我哭不出来,一滴眼泪也没有。整个“文革”时期,我没掉过一滴眼泪。我妈妈在里弄也是挨斗,差点要拿剪刀自杀,被人家救出来了。我哥哥也是,老早说他是市里的劳动模范,一下子改过来,说他是漏网的资本家。所以那个时候我们那个家,没有一个安全的地方,全是遭殃的。

访问员:当时的处境真是四面楚歌,然而您自己的心态还是相当坚强乐观啊。能够坚持下来,这个是非常不容易的。

王慕兰:那时候幸亏我有一个好朋友朱锦华,她跟我住一个房间,她这个人是一个乐天派,天大的事情也不怕,样样事情帮我顶在前面。工宣队也不好骂她,因为她是工人阶级的子弟。我劳动也不行的,那她就跟我割一陇麦嘛。(打个比方)我们都在这里开始割,她一下子就割到那头了,我就不要割了。她一直支持我。有的时候过年还叫我带小孩到她家里去吃饭。我这个朋友,我很感激她的。他们给她开会,跟她洗脑:“你不要去睬她(王慕兰)哦,这个人可能是‘反革命’。”她根本不听的。所以我当时有这么一个朋友真的帮了我很大的忙,不然我也不好说。

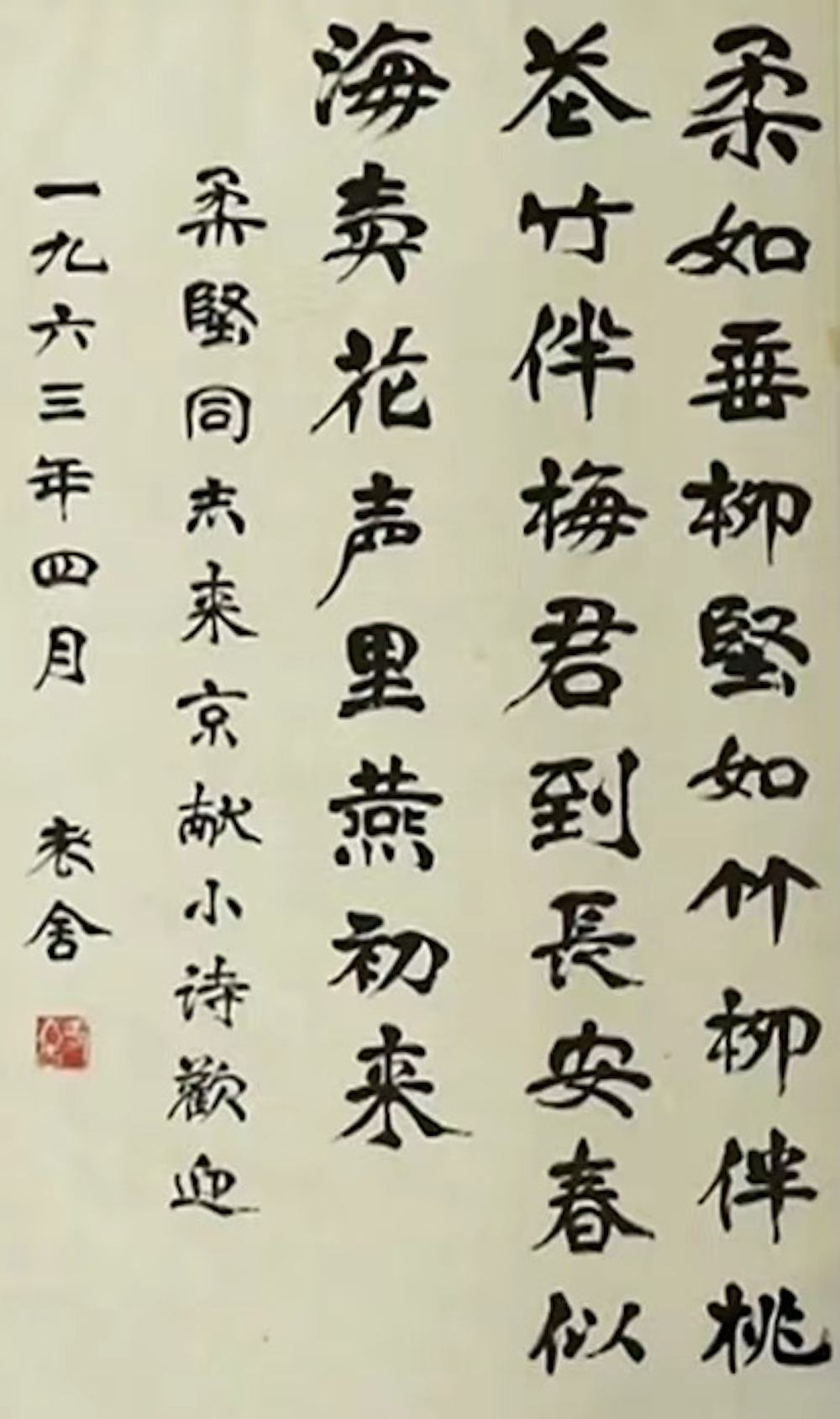

1963年老舍赠予沈柔坚的墨宝

访问员:“文革”结束再回枕流公寓的时候,您的感受如何?

王慕兰:那个时候就是感到,一个是很高兴,又回来了哦。但是另外好像觉得举目沧桑哦,这个墙啊,外面的装饰啊什么的,都破破落落的。1950年代末大炼钢铁的时候,大楼门口的两扇大铁门和大门上钢铁铸造的大吊顶全都被拆下来,室内的水汀管道被锯掉,连壁炉的铁围栏也要拆除掉。再加上后来十年的“文革”,整栋楼就像没落的贵族一样。但是“文革”之后能回来,总的来说,心情是很好的,就是觉得又回到家里了。 我在干校的时候,有一次除夕,所有人全回家了,就厨房一个师傅和我,两个人值班。那个时候看着茫茫一片,都是盐碱地呀,人也没有的。我是很苦恼的,觉得前途茫茫,最好的年代已经过去了,没有什么是再好发展的。每天就面对这个盐碱地,看看天,再看看地,出路何在啊?那一刻我真的是很迷茫,不晓得将来会是什么样,大概可能要终老在此地了。

访问员:假设真的是要终老在这片土地的话,您当时会有一个预设吗?能接受这样的一个结果吗?

王慕兰:我已经下决心要这样做了。因为有的时候要带被子回来洗洗,再带回去,很麻烦的。有一次带被子回来洗好,回干校的路上很泥泞的,摔一跤,把那个被子也摔了,都是泥巴。我就说下次不带被子回家去了,所有的东西都放在这里,省得我来来去去。那个时候有一个什么特点呢,这些事情是针对一个集体的,我四面八方的人都面临这样一个处境,就是还有一个群体的力量。我们房间里的人,家庭出身都是不大好的,他们也面临着各种各样的困难。他们有的很优秀,是教育局里英语教研组的组长啊,数学研究所的研究员啊,学问很好的,年纪还比我大。他们得跪着割稻,实在割不动了么,就跪在地上干嘛,他们比我还苦。所以这个群体的力量一直支撑着我,既然他们没出路,我没出路也不算什么了。

访问员:是不是家里的两个孩子也给了你一种坚持下去的力量啊?

王慕兰:那个时候小黎还给我写信,她那个时候还小。接到她的信我也很高兴,觉得她长大了。她还告诉我我家的阿姨结婚了,她以家里的名义送了她一对热水瓶什么的。

往事如歌

访问员:好在这段黑暗的时期已经过去了,你们重新回到这个家,慢慢在这里又恢复了日常的生活跟工作,再后来沈黎老师又有了第三代。孙女唯唯小时候也是在枕流长大的吧?

王慕兰:是的。那个时候小黎到国外学习的时候,唯唯大概三岁吧。

访问员:沈柔坚老师会教她画画吗?

王慕兰:不教的,画画是不好教的。他跟唯唯说:“我不教的,你随便画,想着画什么你就画什么。”他说你教孩子画画,就是给了她一个格式。小孩是很天真的,她能够释放自己的感情,她要怎么画就怎么画,到了一定的时候才可以教。他们两个人每天晚上还要在一起看动画片,我问柔坚:“你这么大了还看动画片啊?”他说:“我看色彩和设计。”问他动画片是讲什么的,他一点都不知道。

访问员:沈老师好像一直都是童心未泯的状态,而且好像每天的生活是非常规律的是吗?

王慕兰:他在任时,生活是不规律的,因为他是双肩挑干部,既要完成好工作任务,又要找时间争分夺秒搞绘画创作,身心都很疲惫。到晚年退居二线后,生活才规律起来。每天黎明就起床,第一件大事就是烧水泡茶。手捧着茶杯坐在窗口看看窗外的大草坪,找找灵感。上午和下午两大块时间都用于作画,中间花半小时去楼下花园散步。晚上看过新闻后,就看书、处理公务、回复来信。他对读者来信很重视的,事必躬亲,不要我代劳的。晚上九点半就睡觉了,因为睡眠质量不太好,所以就在枕边放一台小录音机,播放播放轻音乐,起点催眠作用。

沈柔坚、王慕兰夫妇于枕流家中

访问员:沈柔坚先生最后一次从这里离开是怎样的一个情景呀?

王慕兰:1998年7月10日,是个星期五的上午。他要出席上海大学美术学院的一个设计比赛的授奖仪式,然后又要去参加庆贺文汇新民报业集团成立的笔会。那天37度,是入夏以来第一个高温天。走的时候,我送他到电梯口,他说:“我争取回来吃中饭。”向我摆摆手,走了。中午的时候,我接到新民晚报一个工作人员的电话,说他突然犯病,叫我快点去。事后才知道,笔会上他先画了一幅荔枝图,又和另外一个画家合作作画,画了几笔凌霄花,刚放下笔要回座位的时候,突然昏倒在地。后来,就没有抢救过来。

访问员:这实在太突然了,沈柔坚先生可以说是为画而生,也是为画而死吧。

王慕兰:是的。

访问员:在沈老师过世之后,您和家里人把他本人400多件书画作品、文集手稿和信札等等,加上一些收藏的其他画家的作品,捐给了上海图书馆、上海美术馆,然后还通过义拍设立了一个沈柔坚艺术基金。这个主要是王老师您的想法吗?还是说沈老师之前有透露过他这方面的想法呢?

王慕兰:他和我谈起过,但没那么具体。他走后,我最初的想法是回报社会。他家在福建最边远的一个城市,叫诏安。从小也没有很好地上过学,你真的说他的学历,大概只有中专,都是在图书馆里自学成才的。因为没有钱念书,就自学成才,所以说图书馆是他的课堂。他有两个美术老师很喜欢他,培养了他。后来就参加新四军,一路在党的教育下成长。他走后,我们从书柜中理出五十几本大大小小的速写本,一页页翻下去就好像跟着他走过了整个人生,从抗战时期到解放后,好多题材都是和工人、农民同吃同住的情况下创作的。柔坚来自民间,他的作品也应该还之于社会,才能使他的艺术生命常青,所以后来我就想用基金的办法比较好一点。跟美协商量了以后,就建立了沈柔坚艺术基金,奖励中青年的优秀美术作品。我觉得当初有很多有天赋的青年,没有钱去学画画,我们能够馈赠一些,也是他的一个心愿。

访问员:有16幅沈老师代表作就挂在上图的综合阅览室,主要还是说想让现在更多的青年可以欣赏到他的作品,并且可以从中吸收到一些艺术的灵感。

王慕兰:对的。

访问员:枕流公寓从1930年代建成到现在有90多年的历史了,您和沈老师组合家庭不久就在这里住下了,其实在这里已经度过了超过半个世纪。

王慕兰:嗯,对。

访问员:那在您看来,枕流公寓对您或者说对您的家庭意味着什么?她带给您一种怎么样的感受,或者说给您带来一些怎么样的回忆呢?

王慕兰:枕流记录了我们的生活轨迹,这个家是我们几十年来苦心经营的家,每一个摆件都有一番来历,每一张画都有一段故事。我们大楼前的花园,是柔坚每天早、晚都要下去散步的地方,他喜欢站在大树旁边或者花丛旁边闻闻花木的气味。在这个客厅里,我们接待过不少国内外有名的朋友,也拍摄过一些片子,记录沈柔坚的从艺足迹。1956年以后,(沈柔坚的)作品基本上都是在这里画的。像版画《雪后》,就是刚刚搬到这里来不久画的。当时小黎一岁还没有到,外面下雪。他是南方人,没怎么看过雪,他就在窗口看看外面的风景。外面万家灯火,很安宁,很平静,当时这里没有公交车。那么他就想,千家万户到底在做什么呢?他们各自有各自的生活,希望以后这个世界就这样安宁、平静,大家都能过上很平安的生活。他就画了一幅《雪后》。这幅画后来很出名,在很多国家展览过,得过奖。那个时候革命主题都画大拳头、枪什么的,他这里有比较人性的一种想法,在当时是蛮忌讳的,但是他就画了。结果倒受到很多人欢迎,可能是突破了一个框子。

沈柔坚于1957年创作的套色版画《雪后》

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司