- +1

对话罗振宇:书要站着看,也能站着做

原创 杨帆 出版人杂志

在许多出版人眼里,罗振宇这个曾经的“野蛮人”和自己越来越神似了。

很多人第一次听到罗振宇的名字都是在“十年前”,那一年罗振宇和他的“罗辑思维”几乎是以一己之力开启了互联网知识经济的热潮。十年来,从“罗辑思维”到“得到”,这个胖子挥舞着大锤,不断敲击着旧体系的围墙。他卖会员、做课、搞跨年演讲,希望打破知识的藩篱,把得到变成一所“终身学校”。

曾几何时,出版人身为“捍卫者”,是站在城墙上居高临下地看着他折腾的。然而随着知识的护城河被碎片化内容迅速填平,出版人意外地发现罗振宇也加入了守城的行列:得到也开始做书,而且做得非常认真,他们对于图书品控的严格程度,不亚于任何一家出版圈的百年老字号。

也正是在这个时候,另一个罗振宇正在被发现:和许多出版人一样,这是一个被书籍所塑造的灵魂,也是一个与书打了几十年交道的老书虫;他最尊重的人,除了图灵和冯·诺依曼,还有商务印书馆的创始人之一张元济(得到办公区里最大的一个会议室就被他命名为“张元济厅”);他对于知识的尊重,不亚于任何一位作者和编辑,只是这种尊重最终的表现形式不是敬畏,而是亲和。在碎片化内容的围剿之下,他和得到正试图用自己的方法维护知识经济的尊严,站着看书,也站着做书。或许他嘴上的话语、使用的手段是互联网的,但掩盖不了一个文化手艺人内心深处最普遍的冲动:为一个时代的文化留下记忆的刻度。

罗振宇,得到创始人

2022年对于罗振宇而言,也是意义非凡的一年。“罗辑思维”每天60秒的音频已经更新到了第10个年头,创业时立下的第一个Flag即将达成。而也是在这一年,他完成了从读者向作者的蜕变,执笔创作的新书《阅读的方法》正式面世,让罗振宇拥有了观察图书和出版的新一重视角。在与书相爱相杀了半生之后,即将踏入知命之年的罗振宇如何看待阅读这件事和出版这件生意?从这本书中,我们或许可以略见端倪。

01

《出版人》:在创业十年后,突然去写一本书的动因是怎样的?最近几年来自外部环境的影响是否构成了伏案创作一本书的契机之一?

罗振宇:你在这里提到了环境,我觉得对我们这个行业来说,环境肯定会带来很大的变化。疫情本身是一个外生性冲击,它的特点是一些原来就有的趋势会被它加速。就比如说数字化,原来大家觉得线上办公很不方便,但是这三年下来,大家都已经适应了;还有网课,过去大家觉得这不是一种典型的授课方式,但今天的大学生已经习以为常了。对于我们这群人而言——无论是做知识服务也好,做出版也罢——这都是一个特别现实的问题。

我们都知道数字化会改变一切行业,但是数字化对出版带来的冲击到底是怎么样的?难道只是把纸质书变成电子书那么简单?如今平台一次又一次的技术变革,加之疫情带来的线下阻断,反而帮助我们看到了数字化给这个行业带来的深刻变化。

第一个变化是销售渠道的变化,这可能是出版界这两年感受最深刻的。光新东方一个直播间,就能把一本书卖出成千上万册,换做以前,这可能是很多出版人想都不敢想的。

但我觉得这还不是最深刻的变化,和渠道的变化相比,更重要的变化在于:读书对人的价值和意义就需要被重构。原来我们号召大家阅读,讲的都是:书里面有知识,能改变你的命运。对吧?但是问题是,在数字化时代,知识早已不再被书垄断,你可以看短视频,可以在线上学习课程,这些都构成了知识的来源。

在这种条件下,实体书在知识服务领域真正的生态位和价值是什么?这件事必须重新思考。在我策划、写作这本书(《阅读的方法》)的过程中,这个问题是我想的时间最长、下的力气最多的一件事情。最后我得出的答案,就是表现在我们腰封上的一句话:“做一点小努力,对自己很满意。”

数字化时代普遍存在的一个问题是,它正在消解人对内容选择的主动性。你生活在数字洪流当中,有一个算法在不断地猜测你需要什么,无论它猜得准不准,它都在不断将内容灌输到我们的大脑中。其结果就是,你要么陷在自己原来的世界里,系统就总给你推送你喜欢看的东西;要么你被平台所驱动,今天想让你买海鲜,明天让你买水果。总而言之,你都不能主动地安排自己的世界,设置自己的议题,我觉得这是今天数字化内容世界和我们这一代人所熟悉的阅读世界的最大区别。

我还记得小时候去逛书店,要不要翻开一本书、要不要花钱把它买回家、回家之后要不要把它看完……对我而言这都是选择的过程,是我用自己的主观自由意志去做判断,是对自己的生命进行安排,然而在算法时代,这个权利好像“被让渡”出去了。

买书是如此,读书更是如此。因为读书意味着你选择此刻把自己交给一个题目,交给一个陌生人。这是一个在与你错位的时空当中被独立创作的世界,它和短视频不一样,不会为了留住你的点击或者点赞而拼命讨好你,刻意迎合你的喜好。

在你选择读书的时候,这个选择就已经变成一个行动。在这里,你期待主动地定义议题,而不是被推送;你期待被改变,而不是被讨好。你乐于接受一个陌生世界与你原有的世界发生碰撞,这和数字化是完全相反的。

在新书《阅读的方法》中,罗振宇梳理出了24条风景壮丽的阅读道路,并试图向我们证明:阅读是自我完善的一种利器

《出版人》:我是否可以这样理解——数字化时代,内容之间的区别或许并不在内容本身,而是在人和内容之间产生关联的方式?

罗振宇:我认为可以这么说。记得导演马丁·斯科塞斯讲过一句话,“电影正在被系统地贬低为内容”。当视频变成三分钟一小段的短视频、变成简单的故事梗概,那它就要在瀑布流里走来走去。在这个流程里,电影已经没有任何优势可言,那么为什么我们还要殚精竭虑、花那么高的成本去拍电影?

其实,拍一部电影的本质是制造一个完整的世界,并邀请你花两个小时甚至更长时间进入这个世界。写书也是一样,我觉得所有在这个时代还在坚持写书的人,内心都有构建一个世界的宏愿。这是一个全新的世界,而不是在你既有的世界里修修补补。

也正是因为如此,阅读本身已经变成这个时代人自我塑造的方式。只要你有能力自己定义议题,甭管是读《明朝那些事儿》,还是读黑格尔,都无所谓,你至少主动安顿了自己的灵魂,这是一种努力,恰恰是这种努力,在今天变得越来越稀缺。今天有各种供你消遣的软件,只要手里有手机和电脑,几天不出门完全没什么问题。人都喜欢被动,你只要待在那里,你的任何念头都会有人叫好。但书不是这样的,书有自己的价值观,有自己的小世界。所以为什么我觉得读书正在变得越来越重要,你真的只需要做一点努力,就会对努力过后的自己满意。

过去我们评价一本书的标准是内容好或不好,读者是买单还是不买单,但我觉得今天评价的标准已经不是书本身了,更重要的是读者和书之间的关系。同样是一小时,你选择打游戏、刷视频还是读书,可能就快感而言是相同的,但在这一小时过后,你对自己的评价是不一样的。我相信绝大多数人会更尊敬读了一小时书的自己。对自己满意,我觉得这是一个特别重要的维度。

02

《出版人》:市面上教人阅读的书很多,罗老师这本书与那些书相比有何独到之处?书中种种“阅读的方法”,是否也源自罗老师生活和工作中的实践?

罗振宇:我是从自己的经验中去总结阅读的方法的。

工业时代的社会是分工社会,每个人的终极追求都是成为某一领域的专家。之所以读书,是因为我特别渴望在某一个门类、某一个学科中有所成就,为此我就要从山底一步一磕头往山顶上爬,从入门到小白到大神。在过去,我们提到读书,脑子里都是这样的成长路径。

但是我自己的经历就跟这个路径不太一样,我不是任何门类的专家,但是恰恰我做的是知识服务这一行,所以我拥有一个不太一样的观察视角。

书对我们来说到底意味着什么?过去我们提到“阅读的方法”,都是以书作为主体,教给读者如何选书、如何做笔记、如何把它记住。这种方法是以书为核心的,特别容易唤醒我们这代人对于高考的记忆——一本教科书发下来,要求就是你要把它吃干扒净。

但是我也问过很多朋友:“你们买书都读吗?”一个典型的回答是:“哪读得完啊!”“那书里的内容你都记得住吗?”“那怎么可能啊!”

你看,这就跟我们一般的理解不太一样。

再回到我自身的体会,我是这么读书的吗?好像也不是。我在这本书的序言里就讲了一个发生在我自己身上的真实过程。

在我小的时候,我爸拿了一本很破旧的书回家,叫《演员的自我修养》。斯坦尼斯拉夫斯基写的一部表演学的著作,还是竖排、繁体字版的,往书架上一搁,小孩哪看得懂。但就书脊上这几个字,我盯着看了好几年,虽然这本书我没看,但是我觉得当演员这事挺牛,所以初中一年级的暑假我就报了学校的课外班演话剧。

进了话剧班,还被选中演男主角,我觉得我得懂点戏剧,所以我又跑到我们语文老师家借了一本朱光潜先生的《悲剧心理学》。回家翻了一天,也是什么都看不懂,第二天就还给老师了。但是我知道了朱光潜,还知道了他是我的安徽老乡,对于小孩子而言,有这样一个同乡的大学问家,心里自然会多一份敬重,对吧?

因为有了这份敬重,我又把朱光潜的《西方美学史》买回了家,一个念初中的孩子,自然还是什么都看不懂,逼着自己看了30页,就放弃了。但书中柏拉图的洞穴比喻我读懂了,写到作文里又被语文老师表扬了。从此我就觉得,如果这辈子不学点哲学,实在是有点不好意思。再后来,到了大学期间,我又读了很多跟哲学相关的书。

上面提到的这三本书,我其实一本都没读完,但是反过来问,哪本书辜负了我?并没有!它们都把我送到了人生的下一站,交给了下一个必要的知识点,我都从中受益了。

如果用传统的、以书为轴心的读书方法来评价,那我就是个学渣——三心二意、不求甚解、好高骛远,能犯的一切错误我都犯了。但这个过程是真实的。我也相信对于大多数爱书人而言,这才是爱上阅读应有的过程。书是人类进步的阶梯,这句话我现在越想越觉得准确。原来的读书方法要求我们抱着这块石头睡觉,但它更大的作用是搭一脚,支撑你继续往上走。

所以我想写一本《阅读的方法》,这里说的方法是以人为中心的。也就是说,我们不要把书放在神龛里,跪在地上臣服于它,然后让自己变得自惭形秽。从人的角度,平等地去读,每一本书都能给你带来一生的滋养。可能是只言片语,可能是一个封面,可能是一种写作风格,最后都会成为你人格的一部分。

所以我写这本书的时候也在不断告诉自己,我要把书从一座山变成一张网。这是这本书想传达的一个很重要的观念:你没有必要亦步亦趋地把书看成是高山,然后设定一个特定的路径,想爬上这座山。实际上书就是一张网,你可以选择从任何一个节点进入,你的目的就是要维持你跟书的世界的关系,每本书都是支撑你进步的一个阶梯或者是一个节点。

“得到讲义”系列试图用深入浅出的语言,为读者系统全面地了解一个学科提供解决方案

《出版人》:这本书的阅读体验也非常新颖,确实带有几分跳跃的感觉,这是否也是刻意的设计?

罗振宇:写这本书的时候,我脑海里隐隐约约还有一种使命感。这也与我始终在思考的一个问题有关:一本数字化时代的书到底应该是什么样的?

所在这本书里,我对自己提出了几点不太一样的要求。

第一个要求是,这本书可以不从第一页开始读,翻开任何一页,读者都可以进入其中。虽然它有24个章节,但章节之间并不存在前后呼应或者层层递进的关系,每一章就是五六千字,我们测算了一下,10分钟、上个厕所的时间就能读完。这样就让读者可以像刷短视频那样去看一本书,但全部看下来,它依然是有逻辑、有结构的。这是这本书的第一处设计,它基于的是数字化时代的一个特点,就是太不可能有整块的时间给你。

第二处设计是,它可以变成一座桥,和数字世界实现很轻易的联通。这本书最理想的命运,是当你读到其中一段时,如果突然觉得罗胖提到的某一本书有意思,就可以把这本书扔下,跳到另一本书里去。所以我们附赠了得到的电子书会员卡,让读者可以在现实世界和电子世界之间任意地穿梭来回。

第三处设计追求的是数字世界的矢量化、可扩充化,也就是说当一个结构诞生之后,它是可以被无限放大的。在全人类的出版历史上,我最佩服的人就是司马迁,因为司马迁是一个体例学大师,几千年的历史,交给你怎么写?司马迁居然创造了一个矢量图一样的结构,这个格局一旦定下来之后,历朝历代二十四史都是围绕这个模型来写的。

从今天的角度看,司马迁带给后世史家的是算法,而不是数据本身。我在这本书里追求的也是一样,我讲的不是书的内容,也不是一套固定的阅读方法,而是那些我与书发生碰撞的心灵现场。我被哪些书感动了,我为哪些文字拍案叫绝……我把这些东西记录下来,也坚信点燃我的东西很大概率也能点燃读者。这样一来,这本书就无法被归类,因为我是用感受来碰书,而不是站在书的立场上找人要感受。

我觉得这个设计也符合数字时代的要求,因为数字时代最大的特点就是演化得特别快,一本书写完了,你不能禁止它继续演化。现在这本书有24章,本质上是24个心灵事件,你可以将它无限地谱写下去。比如说未来我们做改版,把24章变成24本行不行?照样行。这24章阅读的方法,针对得到用户可不可以出不同的版本,比如公务员版、教师版、中学生版、夕阳红版?也没问题。除了放大,它甚至可以进行“坍缩”:非得24章吗?4章行不行?把它压缩成一句文案,也不是不可以。因为这本书最核心的东西已经在那里了,在演化的时间河流当中,它有变形的无数种可能。

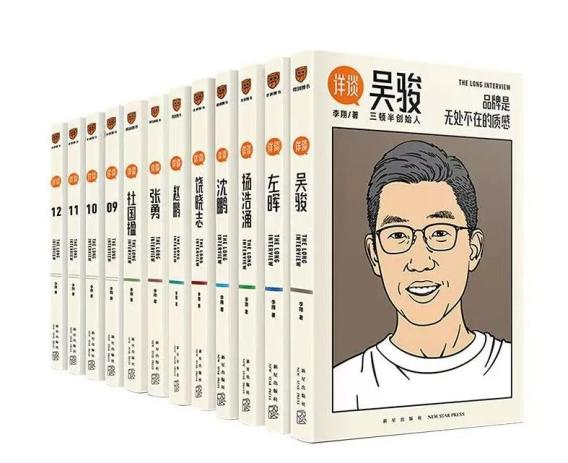

在得到出品的“详谈”系列中,作者李翔会努力找到这个时代优秀的商业实践者和价值创造者,书写一部以人为单位的价值创造史

03

《出版人》:透过这本书回看得到最近几年间着力颇多的出版业务,得到是如何看待出版这门生意?这个“老业态”之于成立6年的得到而言意味着什么?

罗振宇:得到之所以要做出版业务,原因其实很简单,因为得到的愿景非常简单,我们要做一个终身学习的学校。通常理解的学校,大学毕业就到头了,顶多念到博士后就没法再念了。而如今我们面对的世界,没有人不需要学习,一辈子都需要学习,但没有人提供一个解决方案。所以得到这家公司的存在,就是希望找到这种解决方案,为不同年龄段、不同的学习需求找到组织化的资源。

而学校这件事情,从孔子那会儿到今天,2500年来,其实没发生啥变化。一个学校总得有图书馆、总得有校友、总得有名师、总得生产些推动社会进步的知识。对我们来说,出版业务就是这所学校的图书馆,是很必要的一块拼图。

但在这个领域内,得到其实也有一些试验的方向。我们想知道,作为一个并不复杂的业务,出版能不能克服“赌款”的老问题。其实今天的出版机构有点像服装店,很多都在赌。全国一年出几百万个品种,好多书撒到市场上,哪些能卖、哪些好卖,其实出版社自己也不知道。

得到做出版的理想是不赌款。这并不意味着我们水平比别人高,而是因为我们是一家原生的数字化公司。数字化公司自然对自己的用户有判断,比如薛兆丰的课已经做出了口碑,这时候再出他的书,如果赔本了,反而是没道理的。这类书的内容已经被提前放在了市场上进行过测试,把它出成书,就能最大限度降低“赌”的风险。

第二类书,就是我们要发大愿、做大工程,去做大到原来可能得有投资才能做的项目。比如说熊逸版的《资治通鉴》,现在出了第一辑共九册,才讲了80年的历史,要把前后1362年的《资治通鉴》讲完,至少要出80多本。为什么得到要做这类事?我觉得我们是跟张元济先生学的。现在得到最大的会议室叫“张元济厅”,这也是我们的一种期许。

熊逸版的《资治通鉴》是一项跨越数年的“读史大工程”,作者熊逸为读者逐字逐句解读《资治通鉴》,但并不局限于历史本身,而是从中生发出对社会、文化等多维度、立体化的剖析,力求解读出现代人的大历史观

张元济先生当年也是发大愿。他带着商务印书馆编“百衲本二十四史”,要用整整一个柜子才装得下,后来商务印书馆还做了“汉译世界学术名著丛书”,到现在也超过850种了。这种产品也不需要赌,只要你选择做时间的朋友,坚定地做下去,就一定会成功。

所以我们今天看到,得到推出的讲义系列、“详谈”系列、前途丛书、熊逸版的《资治通鉴》都是大工程。对于这些书,短期内卖得好不好我一点都不担心,因为我坚信干下去一定行,有点闭目狂奔的意思。

《出版人》:这种发大愿的做法,是否需要整个得到在经济上予以倾斜?

罗振宇:恰恰相反,图书部门在得到内部是财务指标最好的部门。

我觉得图书部门做得好,里面有很多因素,可能有偶然性,但也一定有确定性。这里有一个相对抽象的概念,就是你有没有看到这件事情确定的终极收益。

举个例子,还是薛兆丰老师那本经济学的书。在这本书面世之前,我和编辑有很长时间的争论。争论的焦点是书名。编辑从自己的角度出发,本能地倾向选择诸如“人人都爱看的经济学”“人人都能懂的经济学”这一类书名,事实上市场上用这类书名的书也都卖得不错。但我坚持要求叫“经济学讲义”。这个词特别不“性感”,一看就没有卖点,编辑也特别不理解。

而我的理由是:世界上卖得最好的书其实都是讲义,可能一本讲义能出十几二十几个版本,一卖就是几十年。

这里暗藏了价值评估的两种视角:一种是追求当下,就像一条短视频发出去,当天有多少播放量,有多少人点赞,这很重要。但还有一种逻辑是追求长期价值,长期价值是没法用算法估量的。但如果你有决心,在出发的时候,你就知道结果会是什么样的。

我从2012年12月21日开始,每天早上都要在罗辑思维微信公号发60秒的语音,这个产品当年还挺热的,但现在最热的时候早就过去了,每天大概只有10万多人在听,没有增长,也没有做商业化,那我图个什么?如果我图每一条语音带来的流量,用数字化的算法去评估,就会显得特别荒谬。但我在心里一直知道这件事的价值。这个价值就是,如果我能把这件事坚持10年,3650天一天不落,我就成了第一个把这事干到这个份上的人。它变成了我终身的信用资产。大家会说,罗胖这个人说话是算话的,也是有恒心的。

同样的,《阅读的方法》这本书,它当然也可以用一些更性感、更出挑的名字,如果把我的脸印在封面上,或许也能促进销售。但是我们选择的呈现方式恰恰是最朴素的甚至是反市场的。为什么要这么做?其实也很简单,如果把我的脸搁上,我敢断定,一个小学老师不会把这本书推荐给学生,一个家长也不会把这本书买给他的孩子。

每一代家长都会问,我孩子怎么不爱读书?他可能既不知道罗振宇,也不知道得到,仅仅是出于想让孩子爱上读书的初衷,来翻开这本书,这才是一段漫长时间里面会出现的大概率事件。

包括我们的“前途丛书”,它是一套帮助读者理解中国各大职业的书。等它出到100本,把主流的行业全部覆盖到,它就有机会被摆进学校教室的书架上,只要涉及一个人职业选择的场景,这套书就有大概率被推荐。如果我们能咬着牙把这套书做到头,它的价值就会体现出来。我们更倾向于用这种概率去评估产品的价值。作出这样的判断需要人的价值观,算法没法告诉你答案。

“前途丛书”是一套包罗万象的现代职业说明书,为这个社会的各行各业绘制了一幅完整的进阶地图

回到张元济先生身上,那一代人给我们这家终身教育公司带来了巨大的启示。中国从计划经济来到了市场经济,有些人觉得没底线才会有钱,民国的时候人们也有同样的困惑。如果你在那个时代拿到了现代化印刷机,你会有两个判断,一个是印黄色报纸,当然来钱快;编字典、编教材、编二十四史,肯定来钱慢。但偏偏商务印书馆在那个时代,不仅是亚洲最大的出版机构,也是中国最挣钱的民营公司。张元济先生和商务印书馆的存在,就是一个典型、真实的例子戳在历史当中,让人看到只有做主流的、长期的、终极性的价值判断,一家公司才能真正在商业上站稳脚跟。

得到之所以把张元济先生的名字放在这里,也是为了让同事、让伙伴看到,做正经买卖,坚持主流价值观,不破底线,严格自我约束,保持自我审查,恰恰是一个有文化属性的企业在商业上的制胜法宝。

END

出版人原创文章 欢迎转发至朋友圈 转载请联系授权

原标题:《对话罗振宇:书要站着看,也能站着做》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司