- +1

徐秀丽:一个也不能少——抗战流亡中的丰子恺家族

世间的一切灾难,似乎都是突然而降的。

地震、雷电、火灾、龙卷风、泥石流等自不必说,远离战争爆发点的人们,明明听到、看到、感知到战火或快或慢地靠近,但在真正烧及的一刹那,往往仍然是猝不及防的。

抗战时期丰子恺家族逃亡的起点是他的故乡石门湾,是他精心经营的艺术而生活的缘缘堂。浙北小镇石门湾地处嘉兴和杭州之间,从三十里外的长安火车站上车,南行一小时到杭州,北行一小时到嘉兴,再往北,三小时到上海。按现在的导航软件,从石门镇到上海火车站不到150公里,驾车约两小时可达;从如今石门所属的桐乡市坐火车到上海,最快36分钟,最慢52分钟。所以,1937年上海壮烈的八一三抗战,几乎近在咫尺,但人们仍心存侥幸。从上海、松江、嘉兴、杭州各地迁来许多避难人家,更让当地人误认此地为桃源。这个小镇远离铁路,一派平和,全不设防,乡人们用他们的常识设想:“真的!炸弹很贵。石门湾即使请他来炸,他也不肯来的!”

1937年10月29日(农历九月二十六日)是丰子恺40岁生日(虚岁)。此时,松江已经失守,嘉兴被炸得不成样子,但丰家还是做寿,“糕桃寿面,陈列了两桌;远近亲朋,坐满了一堂。堂上高烧红烛,室内开设素筵。屋内充满了祥瑞之色和祝贺之意”。宾客的谈话已不同以往,尤其是从外地逃难而来的亲友,所见所闻均为伤心惨目的战时遭遇,但亲切平和的石门湾似仍让人安心,寿宴结束后大家欣然地散去。

但这却是缘缘堂无数次聚会欢宴中的最后一次。一星期之后,1937年11月6日,农历十月初四日下午,石门湾遭遇日机轰炸,当场炸死三十余人,伤无算。其中一枚炸弹落在缘缘堂后门外不远处。

大轰炸当天,丰子恺一家辞别缘缘堂,开始从浙江,到江西,到湖南,到广西,到贵州,到四川的九年流离生活。

丰子恺

外婆“失而复得”

丰子恺的妹妹雪雪嫁在三四里外的村子南沈滨。听见炸弹声,妹夫蒋茂春立刻同他的弟弟摇一只船,到镇上接丰家到乡下避难。这支逃难队伍共有十人:丰子恺夫妇,恰好在他家做客的七十岁岳母,三姐丰满,正在上中学和小学的六个子女。在南沈滨住下后,丰子恺每日遣人去十五里外的练市镇借阅报纸,了解日军的动向和进展。他打定主意,只要嘉兴不失守,决不轻去乡国。村居旬日,嘉兴仍无失守消息(事实上丰家离开前两日嘉兴已失守),然而风声却紧起来。抗战军人开到,在村前掘壕布防,一位连长告诉丰子恺,“贵处说不定要放弃”。邮局先迁到邻近,这时又要迁往别处,送到丰家的最后一封信是丰子恺一向敬仰、多有来往的当世大儒马一浮先生从桐庐寄来的,告知他已由杭州避居桐庐,并问石门湾可否安居。

石门湾已毁于敌手,南沈滨也肯定不能久居,逃难,逃向哪里?丰子恺曾想过投奔金华附近的汤溪,那里是他们的老家,他们这一支是在明末清初迁居到石门湾的。但三百多年过去,他们与祖居地并无联系,二十多年前丰子恺在东京偶然遇到族兄丰惠恩,相与考查族谱,方才确知自己的老家在汤溪,并且知道汤溪有丰姓数百家自成一村。但他只认识这位族兄,而这位族兄长居上海闸北,闸北糜烂后不知所往。丰子恺不敢贸然到汤溪,更担心长期生活在城市的一大家人在“皆业农”的汤溪无以为生。收到马一浮先生来信后,丰子恺决定经杭州到桐庐,再定行止。

决策甫定,机缘即至。11月20日下午,丰子恺的族弟平玉带了他的表亲周丙潮来访,询问丰家的行止,表示周家有船,丙潮将带妻子和三岁的孩子与丰家一起逃难。周家有两子,丙潮为次房,家族让其随丰子恺漂泊天涯,是让两房儿孙分开两处,以策安全。对丰子恺而言,二十多岁的丙潮和祖传染坊店伙计章桂的一路同行,无疑获得有力臂助。到后方后,为解决他们的生计,丰子恺开设“崇德书店”,章桂甚至成长为一位书店经理。

次日下午,丰子恺全家十人和族弟平玉、店友章桂,乘丙潮放来的船离开南沈浜,驶向十里以外吴兴县属的悦鸿村(丙潮家)。这时,离石门镇陷落只有三十余小时。

傍晚到悦鸿村,在丙潮家晚餐并稍事休息之后,于半夜沿运河开向杭州。次日下午,船近塘栖。这是离杭州很近的一个著名古镇,这个镇,对石门湾的人来说非常亲切。丰子恺在《辞缘缘堂》一文中专门写道,若不赶时间,到杭州可坐更惬意舒适自由的运河船,并可在塘栖一宿,“上岸买些本地名产的糖枇杷、糖佛手;再到靠河边的小酒店里去找一个幽静的座位,点几个小盆:冬笋、茭白、荠菜、毛豆、鲜菱、良乡栗子、熟荸荠……烫两碗花雕。你尽管浅斟细酌,迟迟回船歇息。天下雨也可不管,因为塘栖街上全是凉棚,下雨是不相干的”。但这一次逃难过塘栖,却让他们饱受惊吓。一艘满载兵士的船从对面开来,交错间,一个兵士大声问坐在船头的章桂“鬼子在什么地方”?显然敌兵已经逼近。忽然,另一艘兵船一面大声喊他们停船,一面向他们靠近。船夫说“要拉船了”,拼命地逃,丰子恺见兵士已经举枪瞄准,急命船夫停住。幸好对方只是要借一个船夫,说是“摇三十里路就放他回来”。他们强行拉走了把大橹的“丫头”(一位三十多岁的男工)。

半夜,船到杭州郊外拱宸桥,得知此去桐庐,不但不再有公共汽车,而且船也难以雇到,便再度精简行李,全家胡乱休息半宿,五点钟即起身上岸。从杭州坐船溯富春江到桐庐,以六和塔为起点。拱宸桥在杭州北面,六和塔在南面,中间距离三十六华里,没有交通工具。丰家十人,丙潮家三人,加章桂平玉,十五人中十三人能走,丙潮的三岁小儿传农和丰家七十岁外婆不能走。传农可由丙潮背负,老太太却无办法。只好商请丙潮(船工都是他的村邻),在船工中雇请一人背负老太太,并送到桐庐。一位名叫“阿芳”的壮年汉子应聘背起了老太太。走不到十里,老太太在阿芳背上被挤压得喘不上气来,决不能再走。“扶了她走呢,一步不过五寸,一分钟可走十步,明天才走得到六和塔。”幸好找到一顶轿,这才如鱼得水。忽然西湖在望,这是丰子恺从少年起就熟识之所,是他时常与家人朋友盘桓游栖之处,也是他背着画箱探幽览胜之地,如今山河破碎,西湖却一如往昔地美丽可爱,浑然不觉浩劫将至。丰子恺忽然悲从中来,自离家后,第一次流下眼泪。

走到南山路,遇到空袭警报,一行人各自逃命,彼此失散,幸好下午二时许都到了六和塔下的一个小茶店内。茶店老板夫妇设套高抬船价,未得逞后冷言恶语相向,令丰子恺感受到平生未尝过的恐怖、焦灼、狼狈和屈辱。等平玉章桂终于雇到船,正要离开,阿芳又被兵士拉去挑担,幸好拉他的士兵守信,确实“一下子就放他回来”,未如丫头般借而不归。行到半夜,又经历一次凶险:船老大将船靠岸,要求加价,还好平玉有江湖经验,将船家稳住。次日清早,船到《富春山居图》所描绘的富阳,天气又晴好,各人苦中作乐,坐在船头欣赏沿途风景。到马一浮先生所在的桐庐时,已是晚上十点半。

三天后,丰家搬到离桐庐县城二十里的河头上村,在这个“新巢”里居住了二十三天。但显然这里也非久居之地,当丰子恺与马一浮先生在冬日里“负暄谈义”的时候,听得到远处的炮声,知道火线正在逼近。再往哪里逃?桐庐为山区,可以“避深山”。河头上小学的一位美术教员黄宾鸿家在二十五里外的一个高山——船形岭——的顶上,丰子恺曾两度上山察看,但终于决定远行。

到达桐庐的十五人逃难队伍中,最能干的平玉和船夫阿芳已经回家。从石门湾到桐庐,“行路难”已有实感,尤其对于七十岁的老太太而言,颠沛流离实难胜任。更何况,上一次,他们投奔马一浮先生而来,这一次,前路茫茫,形势更危迫,交通一定更困难,江湖也只会更险恶。丰子恺与妻商议,把老太太寄托在船形岭的黄家,他家也有七八十岁的老人,当不至于太受累。老太太也同意这个安排,于是雇轿子把她送上山去。

12月21日,这支逃难队伍黎明即下船出发。到桐庐后,不久就找到一只较大的船,言定二十八元送到兰溪。比起来路,顺利得出乎意料。从杭州到桐庐,小茶店的老板要价七八十元,用二十五元雇定的那只船,半道上加价至六十元,而且半夜停船靠岸,岸上似有同伙,一度情形紧张。这一次,不但他们的船溯钱塘江而上一帆风顺,显然公共汽车也还通着。船上诸人松了一口气的同时,想起留在桐庐山上的外婆,不禁愀然不乐,一个孩子说:“外婆悔不同了来!”丰子恺果断让船夫靠岸,派章桂步行回船形岭,迎老太太下山,搭公共汽车到兰溪会合。这时富阳桐庐一带交通秩序混乱,杭州即将失守,能否顺利接老太太到兰溪,实在不敢确定。

12月23日上午,船到兰溪。丰子恺的妻子和长女陈宝即刻登岸,奔向汽车站。约一小时后,两人回来,站在岸上向船里欢呼:“外婆失而复得!”原来章桂竟不负所托,带着老太太搭最后一班公共汽车,与他们差不多同时到达兰溪,“好像是天教我们一家始终团聚,不致离散似的!”

丰家逃离的时刻,几乎紧贴着战争的前锋。丰子恺四十寿宴一周之后,1937年11月5日,日寇在杭州湾北部登陆;他们离开南沈浜的前两天,11月19日,嘉兴陷落;石门湾现今所属的桐乡县城,11月23日沦陷;一起逃难的周丙潮家,虽离得近,却属吴兴县,11月24日沦陷;石门湾当时所属的崇德县,12月23日沦陷;惹起他无限伤感的杭州,在他们离开桐庐三天之后,12月24日,陷于敌手。

添得娇儿一口

丰家的目的地是长沙,第一站到兰溪。兰溪位于浙江省中西部,地当要冲,多有文人墨客遗痕,素有“小小金华府,大大兰溪县”之说。国民政府曾于1933年9月置兰溪实验县;1934年,设兰溪区行政督察专员公署,辖金华府8县及建德、桐庐、分水共11县;1937年撤实验县复为普通县,兰溪区改称第四专区,驻地迁金华。到兰溪,也就是到金华。而金华,此时是浙江省政府所在地。

浙江紧邻上海,八一三上海战事爆发,浙江岌岌可危。一旦杭州陷落,省行政中心将迁往何处?浙江各行政专区中,绍兴离杭州太近,宁波、临海、温州在沿海,敌易登陆,省政当局认为只能在金华、衢州和丽水三处选择。金华衢州地处内陆,且有浙赣路可通,丽水僻处浙南;三地之中,金华居中,得到优先考虑。1937年11月初,日寇在杭州湾北部登陆,杭州告急。11月中旬,省府各机关陆续迁到金华,文化机构和文化人随之聚集该地。

到兰溪,果然有了一次丰子恺一生中很不寻常的偶遇。此时丰子恺已名满天下,他在兰溪旅舍登记的是上学时的姓名“丰仁”。没想到,他的老同学曹聚仁就住在同一家旅馆。两人是浙江第一师范的先后同学,曹低两级,此时正“握笔从戎”做战地记者。两人交情一向不错,但当天晚上“一饭”之后,公开交恶,终生绝交。丰子恺性格温和,广积善缘,多次在文章中对某人毫不留情,恐怕是唯一的一次。他甚至说出“我们中国有着这样的战地记者,无怪第一期抗战要失败了。我吃了这顿‘嗟来之食’,恨不得立刻吐出来还了他才好”这样绝情的话。这顿晚餐究竟有怎样的“恩仇”(两人分别有题为《一饭之恩》和《一饭之仇》的文章发表)?相关研究者和丰子恺亲属已从时代观、文艺观、宗教观差异及个人情绪等多个角度进行解读,然而笔者认为,老同学对带着十几人的亲族逃难这一行为的有所不解乃至有所不敬,是触怒丰子恺的更重要原因。

首先,在形诸笔墨之前,丰子恺已经用行动表示了自己的不快。旅馆初见时,曹聚仁就断然表示丰家决到不了长沙、汉口:“你们要到长沙,汉口,不能!我们单身军人,可搭军用车的,尚且不容易去,何况你带了老幼十余人!你去了一定半途折回。我为你计,还是到浙江的永康或仙居。那里路近,生活程度又低。设或有警,我会通知你。”丰子恺接受他的意见,打消了西行去长沙的决心。两人约定,次日丰子恺在旅馆等曹聚仁从乡下归来,一同把丰家送到仙居,投奔他们的老同学黄隐秋。但丰子恺爽约了,他再度决定去长沙。他在旅馆老板处给曹留了一张字条,谢他招待的厚意,并道失约之歉,携了老幼十余人和两担行物,雇船开向衢州。此处可注意者有两点,其一,一饭之后丰子恺再度决定去长沙;其二,丰子恺一向礼貌周全,如此不辞而别,颇显突兀。可见此时已相当不快。

其次,先前解释所着意的曹聚仁对《护生画集》的批评,确实导致丰子恺情绪升温,但兰溪相见之时,两人应该未提及此画册。以艺术手段宣扬佛教慈悲的“护生画”在丰子恺生命中占据着一个非常重要的位置,或者说这是他生命的一个重要支撑也不为过。第一集五十幅是为庆贺他的人生导师和宗教导师、他一生最最敬爱的弘一法师五十之寿(1929年,弘一法师虚龄五十)而作,此后,遵法师之嘱,丰子恺分别在其六十、七十、八十、九十、一百岁时各作六十、七十、八十、九十、一百幅画出版发行。弘一法师1942年在泉州圆寂时才年过六十,但丰子恺遵从了与老师的约定,从1927年第一集起意,到1973年完成第六集绘画,前后持续46年,总共画了450幅“护生画”,最后一集更是在他自知世寿难到1979年,因而在“文化大革命”被批斗的巨大压力下偷偷绘成的。护生画的配诗和请名家书写、出版都历经磨难。不管世人如何看,从一开始,“护生画”在画家本人心中即具有神圣性。因此,当他听到“xxx(即曹聚仁)说你的《护生画集》可以烧毁了”这个传言时,心中的愤怒是可想而知的。

《护生画集》

但其实,丰曹二人在旅馆和晚餐见面时,应该没有提到护生画。往来文章中最早的一篇,是曹聚仁在1938年《少年先锋》第2期和第3期连载的《数月来的繁感》,其中写到“我和丰子恺兄在兰溪一家小旅馆中相遇”时的谈话及作者的感想。这篇文章情绪昂扬,对丰子恺一家并无批评,他转述丰子恺父子的话可能不确切,但均为正面。譬如他说丰子恺表示“要积极地站在时代的浪头上”,说“眼前的瞻瞻,是这么肃然沉着表示要担当这大时代的肩仔,不复作逃难有趣之想,然而半点儿也不畏怯”。他还提到两人谈话中的一个有趣话题。丰子恺问,这次的大动乱为何没有任何征兆?曹聚仁做了一个很特别的解释,他说征兆确有,但不是天象,而是“前年以来”《雷雨》《日出》两部话剧疯魔了各阶层的人。“这是世纪末情调的深透于人心,引起没落层的自觉”,“预感在一阵雷雨之后将永久没落了;而日出以后的世界,已不是他们的世界了”。4月5日的《少年先锋》第4期,登出了丰子恺的《决心——避寇日记之一》,字里行间透露出不快,但意在澄清曹文中无关大局的事实错误及转述不当,表达自己西行的决心,表面上仍保持客气。这是他笔下第一次出现这次饭局。第二次,是1938年4月9日写于汉口的《则勿毁之已》短文,阐述“以杀止杀,以仁克暴”的道理,起句便是:“一到汉口,‘xxx说你的《护生画集》可以烧毁了。’我说:‘不可,不可!此人没有懂得护生之旨及抗战之意。”他并没有点“此人”的名。发表于5月5日《少年先锋》第6期的《一饭之恩》第三次也是最直接的一次记述,这一次,提到了当时谈话的一个话题,曹聚仁问丰子恺:“你的孩子中有几人欢喜艺术?”丰答“一个也没有!”曹断然地叫道:“很好!”文中“《护生画集》以可烧毁了!”句加引号,显然与前两文一样,这是一句从汉口辗转听说的传言。而曹聚仁晚年在《朋友与我》一文中提到此事时,是这样表述的:“大概,我引申了他的话:‘慈悲’这一观念,对敌人是不该留存着了……”。其实,《数月来的繁感》中根本没有提及相关话题,连“引申”也谈不上。

第三,丰子恺的几篇文章中,都折射出曹聚仁对其扶老携幼举家逃难的不以为然,对丰子恺及其子女或许还有所轻视。旅舍相见,即断然说:“你们要到长沙、汉口,不能!”邀宴过程中,除了对丰家子女不爱好文艺大赞“很好”以外,还注视着丰子恺说:“你胡不也做点事?”还有一件刺激更深的事,丰子恺一直到第四次写到这次相见时才说出:

座上他郑重地告诉我:“我告诉你一件故事。这故事其实是很好的。”他把“很好”二字特别提高。“杭州某人率眷坐汽车过江,汽车停在江边时,一小孩误踏机关,车子开入江中,全家灭顶。”末了他又说一句:“这故事其实是很好的。”

丰子恺对此的理解是:“像你这样的人,拖了这一群老小逃难,不如全家死了干净。”这是极为严重的指控,正说明他受了很深的刺痛。丰子恺是一个十分“儿女情长”的人,这群儿女,不但给予他无穷的快乐和幸福,而且是他绘画作文的灵感来源和主要内容,曹聚仁说这段故事可能无心,但确实令其极为不快。

兰溪偶遇的两位老同学处在完全不同的状态中。作为地主的曹聚仁,一身戎装,以战地记者身份奔波于各地,口中笔端充满“大时代”之类豪言壮语。逃难中的丰子恺,则一袭长衫,留起长须,自称“老弱”,身后跟着十几个亲属,老的七十多,小的不到十岁。其实他们是只差两届的同学,年龄也只相差两岁而已。

当然两人无所谓对错。曹聚仁的讶异很正常。暴敌侵凌,先国后家,加上客观条件的限制,政府公务员和知识分子只身随机构、学校迁移很正常。如时任行政院参事的陈克文,南京危急时先让妻子陪老母回广西老家,只身随政府迁往武汉、重庆,数年后才得夫妻团聚;清华大学的吴宓教授固然是单身,但他在长沙,在衡山,在蒙自,在昆明,曾长时间住集体宿舍,他的舍友包括汤用彤、钱穆等人,大多数有家室;北京大学秘书长郑天挺教授,将五个年幼且母亲新逝的儿女留在沦陷区北平……确实,当时仆仆于道者多“单身先生”。但丰子恺同样无可非议。他是一个人道主义者,他依靠自身的力量“移兰”避寇,以求免于“被发左衽”的命运;他竭尽所能地庇护老幼,爱家,爱家族,爱家乡,爱国家,爱人类,“恨不得有一只大船,尽载了石门湾及世间一切众生,开到永远太平的地方”。何况他多年卖画卖文为生,不从属于任何机构。曹问他“胡不也做点事”,更是误解。且不说他的抗战漫画产生了广泛的影响,率家眷到长沙后,他又带两个女儿到武汉直接参加抗战宣传工作,改穿中山装,朋友说他“返老还童”。

有些戏剧性的是,“一饭”之后,丰子恺的妻子怀孕。1938年,丰子恺四十整,他的妻子还长他两岁,而且已经“十年不育了”。丰子恺写道:“大肚皮逃难,在流亡中生儿子,人皆以为不幸,我却引为欢庆。我以为这不过麻烦一点而已。当此神圣抗战的时代,倘使产母从这生气蓬勃的环境中受了胎教,生下来的孩子一定是个好国民,可为未来新中国的力强的基础分子。麻烦不可怕。”全家对孩子的到来格外期待,决定无论男女,都命名为“新枚”。这个名字来源于丰子恺在汉口所见所感。有一天他看见一棵大树,仅留半截主干,却生出许多小枝条,生气勃勃。他画了一幅画,题诗曰:“大树被斩伐,生机并不绝。春来怒抽条,气象何蓬勃!”并写了一篇文章,题目是《中国就像棵大树》。他曾想把胎儿命名为“新条”,大姐陈宝认为不好听,遂改“新枚”。

这枝“新条”,1938年10月24日在桂林平安出生。时丰子恺在位于两江的桂林师范任教,他将由牛棚改造的书房移作新枚的居室。“倘他吃牛奶,住牛棚,将来力大如牛,可以冲散敌阵,收复失地。至少能种田,救世间的饿人。即使其笨如牛,并不要紧。中国之所以有今日,实因人太聪明,不肯用笨功的原故!”

1944年中秋,丰家十人在重庆“沙坪小屋”团聚,欢庆之余,丰子恺饮酒大醉。次晨醒来,在枕上戏填《贺新郎》一首,其词曰:

七载飘零久。喜中秋巴山客里,全家聚首。去日孩童皆长大,添得娇儿一口。都会得奉觞进酒。今夜月明人尽望,但团栾骨肉几家有?天于我,相当厚。

故园焦土蹂躏后,幸联军痛饮黄龙,快到时候。来日盟机千万架,扫荡中原暴寇。便还我河山依旧。漫卷诗书归去也,问群儿恋此山城否?言未毕,齐摇手。

“艺术的逃难”

有过战时迁徙经历的人,大概人人都能写出一长篇曲曲折折的“行路难”。丰子恺率领的逃难队伍,老的七十多,小的才出生,主体是十几岁的青少年,“行路难”别具一格。

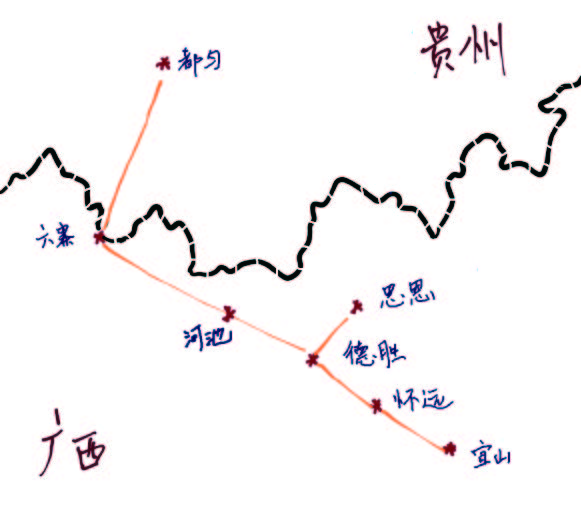

1938年10月丰子恺就聘桂林师范教职,颠沛流离近一年的一家人才在离桂林不远的两江粗粗安定下来。后来,这一大家子又从两江迁宜山,从宜山迁遵义,从遵义迁重庆。一路波折,尤其是从宜山到遵义的迁转,状况百出,丰子恺指挥若定,一家人安全转移,被朋友美称为“艺术的逃难”。

因战火蔓延,桂林时遭轰炸,1939年2月底,丰子恺从桂林师范辞职,受聘于浙江大学,担任艺术指导。浙江大学当时迁在宜山,桂林宜山都在桂北,并不很远,但一个大家族在战时搬迁决非易事。丰子恺从3月初即开始谋划从两江到宜山的交通。先找船欲走水路,复准备搭邮局便车,仍回复到船行,再谋坐第三十一集军团汽车,又转回雇船,一切不顺。到3月16日,丰子恺在日记中写道:“欲行不行,今日已不知是第几次。半月以来,天天准备走,而天天不走。初则懊恼,继以忍耐,今则成为习惯,无所动心。似觉走也好,不走也好;家不异船,船不异家;两江犹宜山也,宜山犹两江也。不但吾个人为然,儿女亦皆如此。友人谓吾等皆有修养功夫。”3月22日,所雇的两只船终于开到,丰子恺正急急返家整治行装,次子元草一路呼号而至,告知浙大打来电报,说将派校车来迎,请勿雇船。丰子恺不敢相信,“吾煞费苦心,始得此舟。得舟才数十分钟,又将舍去。天公太恶作剧。世间似无此事”。他不敢与船户解约,25日派人到桂林,得浙大电报,确知有车来,次日遣送了船户。但等到3月底,“校车杳无消息”,“遂打叠烦恼,准备在两江闲居一学期……不复作赴浙大之想矣”。然而,4月5日,校车和校役忽然来到,才知上月24号校车确来桂林,听闻丰家已起程,便返回宜山了。当时下午,丰家从两江出发,途中又经历波折,终于于4月8日下午抵达正在空袭警报中的宜山。战时交通之难,之不确定,由此可见一斑。

1939年11月,日军在广西北海登陆,全省形势顿形紧张,浙江大学准备迁往贵州遵义,教员各自设法前往都匀集合。宜山时常有空袭警报,有月余时间,丰子恺不管有没有警报,每日携带书籍点心到四里路外的九龙山读书,傍晚才回。这种“跑警报”的生活显然不适合老弱。他将岳母、妻子、三姐及三个幼小的孩子送到近百里之外的思恩,自己与十六岁以上的儿女四人住在宜山。全家分处两地,传递消息都困难,如何一起行动,一个都不少地迁到贵州,实在是一个难题。

12月3日,迁移行动开始实施。有个饭店老板好像很有办法,他说有一辆车,明后天将开往都匀,此车可坐25人,装行李40件,包价1600元。当晚,大家开始收拾行装。丰子恺想方设法打电话通知思恩的家人,让其连夜收拾行李,后日破晓赶到45里路外的德胜站候车,同赴都匀。12月5日,丰子恺自言“可谓平生最狼狈之一日,全日在焦灼,疲劳,饥渴,不快中度送”。约好的四家人一大早便到公路边候车,但车辆始终不见踪影,老板托言“车坏”,借学校电机修好后发现根本载不下约定的人数和物件,司机又成倍加价,显然上当受骗。但四家人已无家可归,只得返城住旅馆。丰子恺十分挂念在思恩的六人,这班老弱必定破晓即动身,到德胜车站等车,等不到车,又没有消息,必定惊慌。

4月6日,丰子恺作出了分批行动的安排。他决定让丙潮夫妇和丰家的四个孩子搭客车前往都匀。车票难买,他嘱六人分批逐渐北上,每次停留,即在车站门口及邮局门口张贴姓名住址,相互呼应。德胜的六人都是老幼,没有能力自行搭车,必须由他亲自前往带领。丰子恺独自出发,他想在路上搭“钓鱼车”,再三向司机挥手,都不被理睬,遂鼓起勇气步行。他像上课那样安排时间,每走五十分钟就坐下来吸烟休息十分钟,中午到达半道上的怀远。怀远到德胜还有45里路,他本想在此地觅车轿,或者住宿一晚,在路旁吃了一碗糖圆子后,豪气陡生,准备继续走到德胜,“以打破平生步行之记录”。他在行囊中找出一条毛巾和一顶绒线帽子,塞到鞋中,“于是健步如飞”。途遇二军人,同样在宜山买不到赴德胜的车票而步行,三位“同志”一路闲谈,“忘路之远近”。天黑,到达德胜。丰子恺在区公所打听到家属所住的伙铺,与已睡下的六人相见,“于是买酒,煮蛋,炒饭,坐床上食之。且食且谈,乐而忘疲”。只是两腿酸痛异常,似被棒打。忽然区公所来人,说有宜山打来的电话。是丙潮的电话,告知陈宝宁馨华瞻三人购得车票,已于上午十时上车西行,傍晚六时可到桂黔交界处的六寨。丰子恺想,上午他正步行在宜山怀远间的公路上,不知车上的儿女是否从车窗看到他?他为之心安,“是晚酣睡如死”。

在德胜休息一天后,开始后续安排。德胜是个小站,买到车票的希望渺茫,但还是到车站姑且一试。站长说宜山来车皆满载,无票可卖。丰子恺只得准备坐轿西行。突然来了一辆客车,车上有两位浙大学生,他们告诉老师,车上乘客中有两三位到河池就下车,建议挤上一二人,由他们让座,到河池便可有座位。丰子恺大喜,将三姐和元草二人送上车。这样,在德胜只留下五人,不觉“心情轻快”。但此五人不能再分班,势必坐轿而行,行李必须请人挑担,于是大加整删。

12月11日,五人坐四轿迤逦西行。德胜至河池近百里,轿行须三天。13日下午,五人到达河池。从河池到都匀,须得坐车,但站长说车票张数及日期均不能预定。五人又无法分开行动,丰子恺预料在河池将等候多日,“不知何日可得全家团聚也”。然而,因给饭店老板写对联,意外获得搭便车的机会。他们于15日上午出发,下午2时半过六寨,从此告别了一年半于兹的广西,进入贵州境内,傍晚安抵独山。16日上午10时,车抵都匀。丰子恺“远眺近瞩,冀于路上行人中发见吾之家族,收到平安消息”,但又“近乡情怯”,先在浙大学生的招呼下住定旅馆,打算吃饱后再访家族行踪。正在点菜,忽然有人握住了他的手,原来是他的老同学和浙大同事王星贤,因学生告知其丰子恺到来的消息,他挨个饭店找,终于找到。王星贤告诉他,他的家人已经到达,只有次女林先和丙潮一家没有消息。王星贤即向丰子恺的子女报告消息,“不久二女二男奔腾而至。相见之欢,虽渊云之墨妙,难于摹写”。各人“争述来时一路情状,有如相骂,邻座诸客,为之停杯”。

至此,全家十一人中已有十人安抵目的地,只有林先一人音信全无,美中不足。次日傍晚,全家正准备外出聚餐,忽闻窗外有人狂呼“先姊”,但见栏外马路上丙潮夫妇及林先三人满身黄尘,正在一面与楼上诸人应答,一面拉挑夫上楼。当晚的“团圆饭”后,丰子恺仿《史记》体例列出一表,每日一格,各队将离散12天中各自的行踪填入其中。

逃难路线

在都匀一个多月后,全家又随浙江大学迁往遵义。

丰子恺生长江南富庶之地,书香门第,家境小康,从小并未习劳。他性格温和,体质文弱,两年前逋逃离家乡之时,在老同学曹聚仁眼中不免未老先衰。两年的流离生活,满腔的家仇国恨,拓展了丰子恺生命的边界。这一时期,他的文学创作达到一个高峰,仅1938年就写了六十多篇文章,其中包括《还我缘缘堂》这样义正辞严、掷地有声的力作,同时创作了大量漫画。他在迁移途中沉着冷静,指挥若定,还创下日行近百里的个人记录。丰家的儿女也着实了得,又能听命,又能独立,人人都是团体的有机分子。

结语:交融地带的理想生活

抗战流亡中的丰子恺家族,虽也忧患坎坷,然而总体而言生存状况良好:一家骨肉始终团聚,衣食无虞,儿女受到良好教育,个人创作达到了新的高度。他自己说“天于我,相当厚”。除了运气这个不可控的因素,丰子恺在绘画、文章、音乐各方面的出众才华,他温和调融的个性特质,都是人生幸福的重要原因,然而更重要的是,他不可思议地处在多重紧张的交融地带,而且左右逢源。

譬如出世和入世。丰子恺生性敏感,一根树枝的前生,一个不倒翁的后世,一句诗的灰烬,都引起他无尽的遐思和惆怅,从幼年起,他的思绪便常常导向“虚空”。他20岁时,最敬爱的老师李叔同遁入空门成为弘一法师,数年后,丰子恺正式从弘一法师皈依佛门,法名“婴行”。他保持了一辈子的佛教情怀。然而,他又是一个人间情怀极其浓重的人。他很早便结了婚,二十多岁就有了一大群儿女。他只在短时间内教过书,1930年母亲去世后,便闲居著述作画,1933年后更以故乡石门湾的缘缘堂为主要生活场所。他精心营造的缘缘堂,高大、轩敞、明爽,具有深沉朴素之美,堂内悬挂弘一法师和马一浮先生等名家法书,收藏数千册图书,全屋有数百块玻璃,所有家具总共有一百二十五只抽屉。春天,朱楼映着粉墙,蔷薇衬着绿叶;夏天,红了樱桃,绿了芭蕉;秋天,葡萄棚上硕果累累,儿童们在底下的梯子上爬上爬下;冬天,屋子里一天到晚晒着太阳,炭炉上时闻普洱茶香。如此诗意与富足的生活,环视当时的中国,大概很难举得出第二个例子。

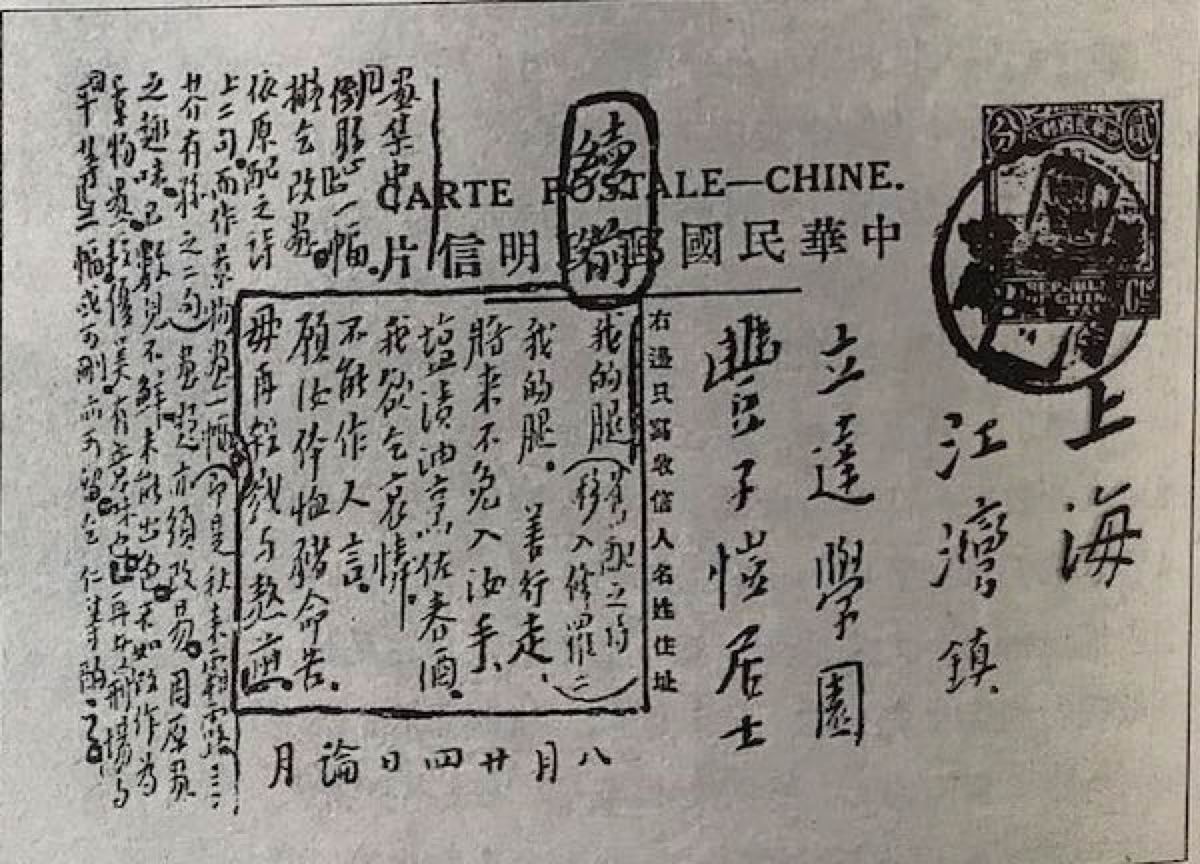

弘一法师寄给丰子恺的明信片

譬如都市和乡村。丰子恺出生的石门湾,是个四五百户人家的江南小镇,虽非农村,也非城市,广义仍为乡村。他对城市和对乡村同样亲近。他的爱城市,主要是爱风景。少年和青年时期生活居住过杭州、上海、嘉兴,他最爱杭州。缘缘堂落成后,他在杭州尚有一处“支部”——朋友们戏称为“行宫”,有两名工人看家,作为年长的儿女在杭州求学以及他本人春秋佳日盘桓之地。他说,“西湖好景,尽在于春秋两季。春日浓妆,秋日淡抹,一样相宜”。对故乡石门湾的深情更是常常溢出纸墨,故乡的气候好,物产富,人情美,连离火车站三十里也成了优点。他特别重视人情乡谊,与亲戚乡人相处愉快,毫无知识人与乡土的隔阂。缘缘堂室外的芭蕉荫下,经常摆起与客人小酌的座位。他最喜欢而一再重复的画题之一,是王安石《示长安君》中的两句诗:“草草杯盘共笑语,昏昏灯火话平生。”甚至为了与乡村的环境相匹配,缘缘堂的照明都用油灯。

譬如传统和现代。丰子恺的漫画,工具(纸笔)是传统的,画题除儿童外,古诗诗意图特别引人注目,他也真心喜欢古诗的意境。但丰子恺无疑是现代之子。他接受现代教育,他到日本深造,他有众多翻译作品,他的出版物中,有大量介绍西方美术、音乐、建筑的内容。即使看起来“传统”的子恺漫画,也直接承袭了日本画家竹久梦二的画风,构图也是西式的。他的文章,从内容到形式,都是现代的。传统和现代,中国和世界,在丰子恺笔下体现了浑然一体的和谐。更为奇妙的是,子恺漫画好像专为现代报刊而生,它的小幅、简笔,完美契合制版印刷的技术要求,很快风行天下。盛名之下,庞大的家族也得到很好的供养。

譬如通俗和高雅。对艺术作品很难产生共识,因此“雅俗共赏”是很高的要求。但丰子恺的漫画真正做到了雅俗共赏。马一浮先生给他的赠诗中,有“但逢井汲歌耆卿,到处儿童识姓名”之语,他原不敢相信,但抗战流离中的经历,让他知道马先生的赞扬“洵非虚语也”。他们一家人“艺术的逃难”,一方面是指全家首尾相顾的巧妙安排,另一方面也是实指。途中几次困局,正是借“艺术”解开。从区长到街长,从小学教师到军校学生,从汽车站长到饭店老板,几乎都知道丰子恺的大名,也都乐于用帮忙来换取他的书画。子恺漫画笔触简单,然而意趣无穷,因此深得高人雅士的欣赏和珍爱。他最早的作品贴在浙江上虞白马湖中学“小杨柳室”的壁上,他的杭一师老师、此时的同事夏丏尊先生偶然看到,惊奇地笑了,连赞“好画!好画!再画!再画!”同事朱自清正与北京的俞平伯办一种不定期刊物《我们的七月》,他们登载了丰子恺的一幅漫画《人散后,一钩新月天如水》,被在上海办《文学周报》的郑振铎看到,十分喜爱。他说,虽然是疏朗的几笔墨痕,画着一道卷上的芦帘,一个放在廊边的小桌,桌上是一把壶,几个杯,天上是一钩新月,我的情思却被他带到一个诗的仙境,我的心上感到一种说不出的美感。他向朱自清打听作者的情况,多次向他约稿,并结识了这位面貌清秀、态度谦恭、不善言谈的青年,而且为他出版选集,命名为“子恺漫画”。

无疑,只有极少数具备天时地利人和的幸运儿能在这样的“交融地带”和谐地工作和生活。不过,有这样的“交融地带”存在,对无缘身处其中的所有人,也都是件好事。

(本文摘自徐秀丽著《也错过 也相遇:过渡时代的个人、家庭和群体》,四川人民出版社,2022年5月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司