- +1

江户川乱步:推理小说中的犯罪心理

推理小说的本来目的在于探讨复杂谜案解构理论的内涵,却很少从正面描述罪犯的心理活动。由于“罪犯的意外性”是构成推理小说的重要条件之一,因此罪犯的真实面目往往直到小说的最后关头才能得以浮出水面。正因如此,推理小说作家常常无暇详细描写罪犯的心理及性格。一般而言,一旦罪犯身份被暴露即意味着推理小说本身的瓦解。换言之,推理小说是通过侦探之手描绘出来的有关犯罪案件的作品,集中描写的是侦探的性格,而罪犯的性格只能以间接的方法得到反映。也就是说,推理小说着意刻画的是精巧的犯罪手段,而非罪犯的人性。话虽如此,但优秀的推理小说仍能将罪犯的心理及性格很好地表现出来。这些作品虽然也不能从正面予以描写,但有时却能旁敲侧击地深刻凸显出罪犯的人性。

长篇推理小说所描绘的巧妙复杂的犯罪案件中出现的罪犯往往是虚无主义者。他们没有宗教信仰亦不受道德束缚,并且对神明及良心毫不畏惧,畏惧的只有刑罚,甚至还经常出现一些对刑罚也无所畏惧者。作为一种解谜文学的推理小说,如此的罪犯形象设定是最为方便的。事实上,机械的、冷血的、不会因感情而出现破绽的罪犯恰恰是复杂巧妙犯罪案件的必要条件。因此,把虚无主义用在冷血罪犯的身上是最为恰当的。

说到有关生动描写罪犯心理活动的推理小说,我首先想到的便是法国作家乔治·西默农(Georges Simenon)的作品《男人的头颅》(La tête d'un homme,又译为《蒙巴纳斯之夜》)。这部作品中的主人公是一个名叫拉德克的天才青年,他虽天资聪颖,但却苦于极度贫困,且患有先天性脊髓病,因而早已放弃了在社会上出人头地的念头。侦探梅格雷评价这位天才青年称:“若在二十年前,他大概会是一个向某国首都投掷炸弹的无政府主义斗士。”

乔治·西默农

作品中的拉德克是一个《罪与罚》中拉斯柯尔尼科夫式的、性格极端典型化了的人物。一次,拉德克在识破了一个寻欢作乐者想杀死妻子的心理后,遂与其做了一个交易,即以替其杀死妻子为交换条件,得到了一大笔钱。而且,拉德克还巧妙地将杀人之罪加到了一个与案件毫无关联的愚钝男子身上。对于这种行为,拉德克早已习以为常。这部作品自始至终贯穿着侦探梅格雷与罪犯的心理斗争。

该罪犯的心中充满了对神明与道德的否定和蔑视。神明与道德本质的因时因地而异逐渐使罪犯把神明与道德定格为社会功利目的的一种证据。就像一夫一妻制与一夫多妻制、拿破仑的大规模杀人行径与个人杀人行为的善恶不定,该罪犯对同一行为在一个时代一个地点被视为善,在另一时代另一地点则被视为恶的善恶标准的游移不定早已洞若观火。进而,罪犯也蔑视起道德禁忌的严肃性来。

然而,与拉斯柯尔尼科夫一样,该罪犯在否定良心的同时也受到了良心的百般折磨。同时,更大的矛盾在于此类罪犯明明是虚无主义者却仍对自尊心恋恋不舍(真正的虚无主义者应该也放弃了自尊心)。可以说,扭曲的自尊心恰恰是促使他们走上犯罪道路的源头。“我是天才”“我是超人”等自命不凡者蔑视社会、忤逆警察的极端情绪便是这种扭曲自尊心的表现。这一自尊心有时会化为堕落罪犯的虚荣心,例如拉斯柯尔尼科夫行凶后曾于咖啡店挥舞着一沓纸币在检察官面前好一番炫耀,而这一心理在拉德克身上则表现为更加夸张的挑衅行为。拉德克的行为挑动起了更多幼稚的罪犯向警方发起挑衅的心理。

根据小说改编的同名电影《男人的头颅》

这类挑衅心理虽然在表面上表现为虚荣心,但其内层还暗藏着另一种心理,即“自白冲动心理”。集中反映这一“自白冲动心理”的代表作有埃德加·爱伦·坡的短篇小说《反常之魔》(The Imp of the Perverse)。这部作品集中刻画了明知不可为而为之的奇妙的不可抗冲动。这一冲动中既包含明知恶而为恶、明知不可违禁而违禁的不可思议的人类心理,也包含明知一旦自白犯罪行为则将自取灭亡却非要自白不可的不可抗心理。打个比方,这一冲动就像是自立于令人目眩不已的万丈高崖之上,明知恐怖却偏要一跳为快的冲动。《反常之魔》中的主人公便是如此,他无论如何也按捺不住内心的“自白冲动”,面对着熙熙攘攘的过往人群撕心裂肺般地呼号着自己犯下的杀人罪行。

范·达因的作品《主教杀人事件》(The Bishop Murder Case)是另一个值得一提的典型作品。该作品中的主人公迪拉德教授虽然并非普通意义上的虚无主义者,但却是不折不扣的蔑视道德者。身为学者却违背道德,这在犯罪史上不乏其例,例如推理小说《夏洛克·福尔摩斯》(Sherlock Holmes)中福尔摩斯的死敌詹姆斯·莫里亚蒂博士等便是早期的人物之例。而《主教杀人事件》中的迪拉德教授的心理则将违背道德的行为推至了另一极端。迪拉德教授基于数学、物理学及天文学意义上浩瀚无垠的世界观,认为地球上的人类道德、人类的生命等是不足为虑的。这一心理错觉进而造就了他极度扭曲的性格。

范·达因

范·达因通过作品中的著名侦探菲罗·万斯之口,对这一心理做出了如下解释:

数学家们既以光年这一浩大的单位计算无限的宇宙空间,又以纳米这一极其细微的单位计算电子的大小。因此,他们视野中的景色不仅完全超越我们的想象,且地球及地球上的人类几乎是被忽略不计的。例如,一个有数倍于太阳系大小的恒星在数学家们看来只不过是以分秒计的琐碎小事而已。天文学家哈罗·沙普利计算得出银河系的直径为三十万光年,而宇宙的直径则有银河系的一万倍之大。

而这些也仅仅是入门问题,是天文观测仪器捕捉画面中的家常便饭。高等数学家们思考的问题则要更加浩瀚得多。现代数学的概念往往游离于人类的现实世界之外,进而促生出了仅沉浸于纯粹思想世界中的病态性格。例如,西尔伯斯坦基于五维及六维空间理论推导出了未卜先知的预见能力……一个沉浸于“无限”概念中的人的思维陷入病态丝毫不令人感到奇怪。云云。

当地球上的人类化为极其细微的存在时,科学便愈发接近于虚无主义。然而滑稽的是,如此虚无主义一旦催生出罪恶,则必将有与这一极端思想相悖的意念混入其中。例如,迪拉德教授虽然是位违背道德者,但却囿于现实世界中个人名声这一微不足道的执念,甚至不惜以杀人来维护这一名声。他模仿着(恐怖版)鹅妈妈童谣中的情节,接二连三地害死了诸多无辜者。

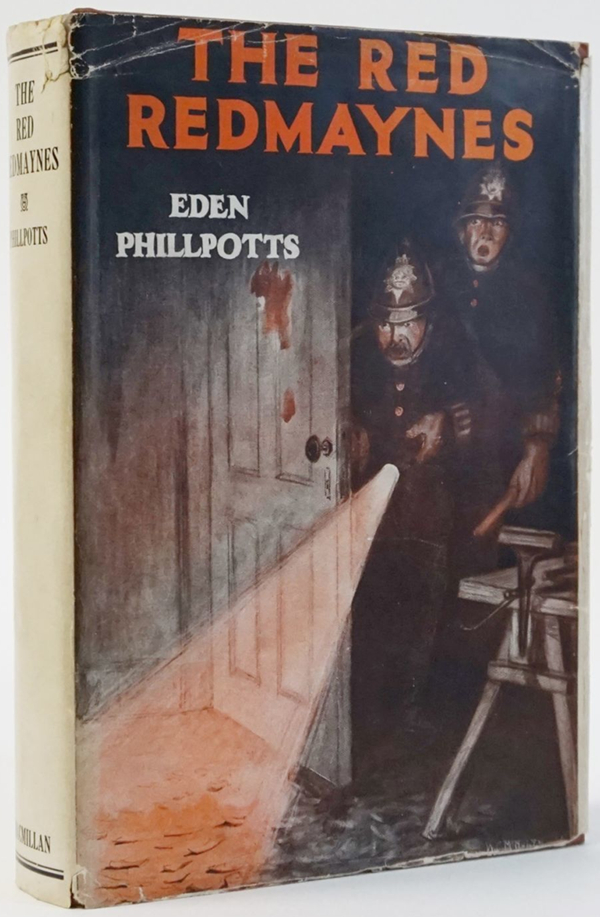

推理小说作家中虽然以创作复杂谜案者为最多,但个别作家在恶人的描写上也是十分优秀的。有描写恶人天才之称的黑岩泪香基于他人的思路翻新创作了诸多作品,他在这些作品中以细腻精巧的手法对恶人形象做了详细描写,甚至超过了原著。而西方的推理小说作家中,英国伊登·菲尔波茨的作品也能带给读者同样的阅读体验,他的《雷德梅恩一家》便是一部典型之作。该作品中的主人公同样是一位违背道德者,但却并没有像拉德克及迪拉德教授那样从一开始便陷入近乎自暴自弃的心理,而是一个执拗的功利主义者,试图极力避免自身的犯罪行为被人发觉。正因如此,他的犯罪手法更加复杂,且大多伴随着积极而深刻的恶意。

伊登·菲尔波茨,有段时间是阿加莎·克里斯蒂的邻居

《雷德梅恩一家》这一作品并未在真凶水落石出的那一刻而宣告剧终,而是在最后附加了一篇自白书。事实上,这篇自白书是罪犯米莱克·彭丁在狱中写就的个人传记。其中有如下一段话:

有良心之人、事后可能后悔之人、因一时冲动而杀人之人,无论这些人在事后如何巧妙地掩盖自身罪行,但显然最终都不能获得成功。罪犯心中潜藏着的后悔念头是其罪行最终败露的第一步。这世上的蠢货们是逃不过失败的命运的。但像我这样对自身的成功坚信不疑,且不受任何不安情绪左右,不受任何感情影响,根据正确的计划及预见能力实施作案的人来说,犯罪是不存在任何危险性的。这类人在作案后将品味到一种堪称庄严的心理喜悦,这种喜悦是对他们的回报,更是他们的精神支柱。

在这世上的所有体验中,没有比杀人更加令人惊异的了。任何科学、哲学、宗教的魅力都无法与这一最大罪行所拥有的神秘感、危险性及胜利感相提并论。在这一深重的罪行面前,所有事物都是儿戏。

然而,即使如此,这个天生的杀人魔鬼在大侦探冈斯的睿智面前很快便溃散而去。

《雷德梅恩一家》,江户川乱步于1936年发表的《绿衣鬼》正是对这部作品的改编

令人不可思议的是,这类罪犯几乎都是尼采作品的热心读者。虽然《男人的头颅》这一作品并未对主人公拉德克作出这方面的说明,但《主教杀人事件》及《雷德梅恩一家》两部作品均援引尼采的语录分别对罪犯迪拉德教授和米莱克·彭丁做出了解释。此外,从阅读观感上而言,米莱克·彭丁的角色描写应该还受到了托马斯·德·昆西的作品《被看成一种艺术的谋杀》的影响。显而易见,米莱克·彭丁是一个以艺术家般的热情把全部生命都投入犯罪活动中的罪犯。

再进一步说,拉德克、迪拉德教授、米莱克·彭丁三者内心所具有的实验性杀人心理是不容忽视的。换言之,这三名罪犯对自身能力深信不疑,内心都希望通过真正的杀人行为验证他们各自犯罪能力的实现边界。打个比方说,他们的行为就像把罪犯装入试管中观察接下来发生的各种化学反应一样。自古以来的心理小说中不乏将人生装入试管内进行观察之例。陀思妥耶夫斯基如此,司汤达亦如此,保罗·布尔热的《弟子》也是最为具体的典型代表作之一。这部小说中的主人公将恋爱装入试管中,而后牵连出一个杀人疑案。保罗·布尔热的这部作品及陀思妥耶夫斯基、奥古斯特·斯特林堡等都受到了推理小说家的极大关注。推理小说家们进而在作品中安排罪犯在实验中验证各自的罪行,不断将罪犯、犯罪活动、杀人行为等统统装入了试管之中。

本文发表于1947年3月号《文化人的科学》,收录于新书《江户川乱步的推理写作课》,澎湃新闻经授权刊载。

《江户川乱步的推理写作课》,【日】江户川乱步/著 王耀振/译,天津人民出版社,2022年5月版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司