- +1

程章灿:用“南京三书”编译“城市性情”密码丨政邦茶座

就像人一样,每座城市都应该有自己的灵魂,有自己的性情,有自己的气质,有自己的私密,有自己的历史,有自己的故事。然而,并非每一座城市都如此幸运,能摆脱有意或无意的“千城一面”。更何况,也不是每个人都能真正读懂一座城市。

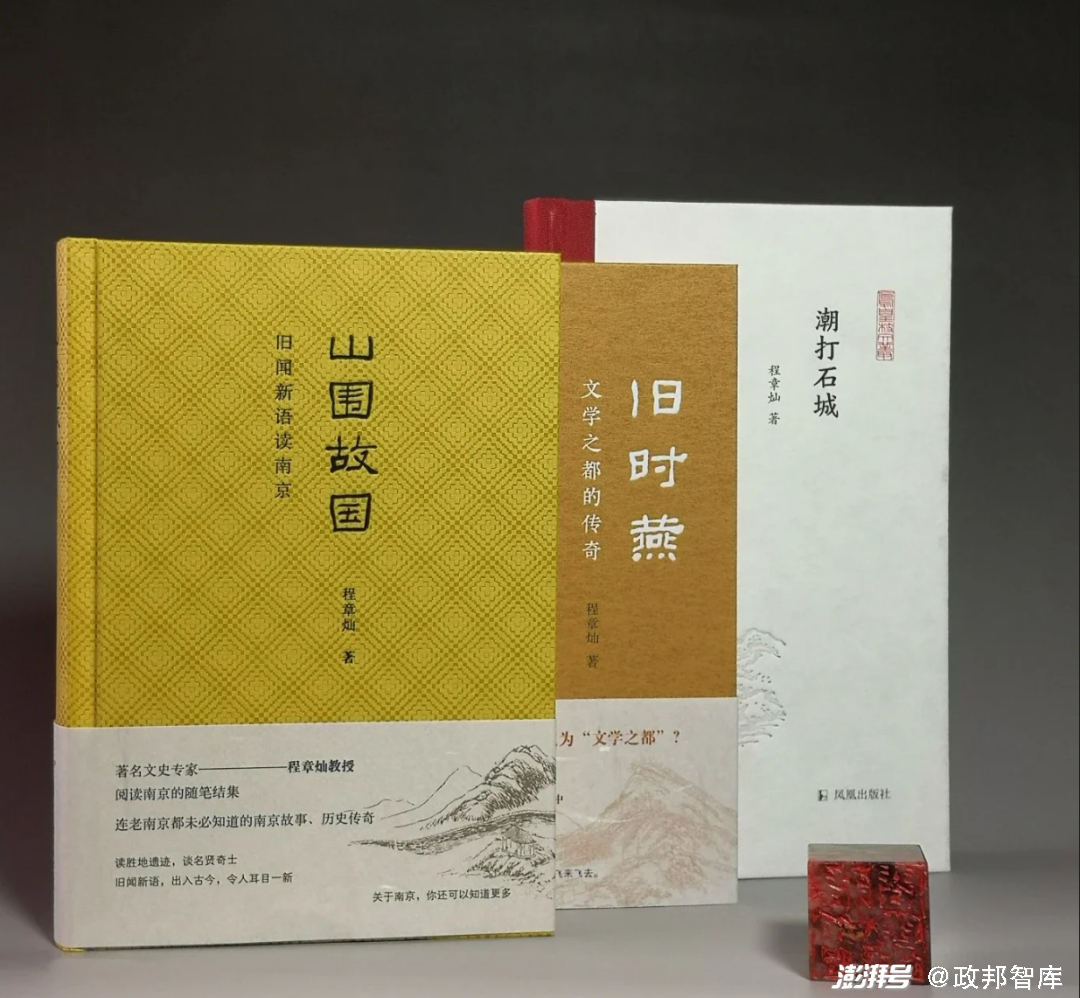

一个人,四十年,三本书,“读懂一座金陵城”。这就是著名文史学者程章灿教授,用文学的方式,构建了一座纸上的南京城,字里行间游览胜境古迹,笔墨游走编织典故传说。

本期政邦茶座,邀请到程章灿教授,听他讲讲一个人的“金陵四十八景”。

本期政邦茶座嘉宾:

程章灿:南京大学古典文献研究所所长,南京大学图书馆原馆长,南京大学文学院教授、博士生导师,著有“南京三书”(《山围故国:旧闻新语读南京》《潮打石城》到《旧时燕:文学之都的传奇》)等著作,主编有乾隆《江南通志》(点校本)等。

政邦茶座主持人:

高明勇:政邦智库理事长。

高明勇:“山围故国”“潮打空城”这两个书名来自刘禹锡的诗句“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”。历朝历代关于南京的诗句多不胜数,您又从事古典文学研究,选择刘禹锡的诗句做书名,除了个人喜好,是否有特别的考虑?

程章灿:我的“南京三书”的书名,《山围故国》《潮打石城》以及《旧时燕》,确实都来自于刘禹锡的诗句。

从写作的先后顺序来说,这三本书中最早的其实是《旧时燕》。《旧时燕》中的文章,最初是作为专栏系列,刊登于凤凰出版社的《古典文学知识》之上,那是将近20年前的事了。专栏的名称叫做“城市传奇”,后来结集出版的时候,才改名为《旧时燕》。

再后来,出版“山围故国”时,也想到好几个书名,最后确定还是刘禹锡诗中的这四个字比较有文采,合我的意。

到了“潮打石城”一书出版的时候,很明显它是《山围故国》的姐妹篇,所以仍取刘禹锡诗句,只不过把“潮打空城”改为“潮打石城”。

为什么不直接用“潮打空城”呢?大概是因为我不喜欢那个“空”字。在刘禹锡那个时代,建康作为“江南佳丽地,金陵帝王州”的六朝古都,六代繁华皆已成空,而在我看来,六朝古都建康并不是一座空城,历代众多的文人诗人对城市的书写吟咏,使这座城市的历史文化内涵越来越充实了。

我把“潮打空城”改成“潮打石城”,是有意的,不仅要借书名直接点明本书的主题,也是为了突出我与刘禹锡不同的观察和书写的立足点。

我在硕士和博士阶段学习的都是中国古代文学专业,非常喜欢读唐诗。历史上以“金陵怀古”为主题的诗作汗牛充栋,这个主题基本上可以说是由唐代诗人开创的,并逐渐形成了一个悠久深厚的文学传统。

在唐代诗人中,李白、刘禹锡、杜牧、许浑、韦庄等都有“金陵怀古”的诗,传诵很广。刘禹锡的《金陵五题》可能最为脍炙人口,为最多的读者耳熟能详。在书名中借用刘禹锡的诗句,很容易将读者带入那样一种苍茫幽远的历史文化氛围中去,或许有助于书的推广。

总之,“南京三书”的书名都出自刘禹锡的诗,并不是一开始就有这样的计划,而是殊途共归,有一定的偶然性。但是,如果深挖我个人的阅读记忆,也许可以说,这个偶然性之中还是有必然性的。

高明勇:您说“南京三书”的系列文章是自己的读书笔记,我看切入点都是“具体而真切”,“惟小是务,不知其馀”“细小的陈迹和旧事,没有宏大,也不时尚”,是出于写作的需要,还是对史实的理解,越具体越接近真实?

程章灿:没错,“南京三书”就是我的读书笔记,也可以说,就是我阅读南京这座古都的笔记。

从1983年算到今年,我在南京已经居住生活了40年,每天都与这座城市相对,每天都在读这座城市,相看两不厌,惟有南京城。

具体说来,作为读书笔记的“南京三书”可以分为两种。《旧时燕》是一种,《山围故国》《潮打石城》是另一种。前者一共24篇,我称之为“金陵二十四景”,是模仿“金陵四十八景”的。每篇文章大约写上四五千字,有一个比较集中的主题,集合了不少与主题相关的故事,更像是读书随笔。

后者每书各收五十几篇,我称为“旧闻新语”,是仿效《世说新语》的。这里面的每篇文章,大多数是两三千字,更短一些,谈一些城市文化掌故,不管是人事,还是名胜古迹,都是有故事的。

每个城市都有很多掌故,中国人本来就喜欢谈掌故,可惜往往陈陈相因,缺少新意。我这两本书中的掌故,不少来自我的读书心得,那些掌故被我发掘出来,并且重新作了叙述阐释。

总而言之,“南京三书”的故事和叙述角度,都是“惟小是务,不知其馀”。夸大一点说,这就是我的叙述策略。我以为,只有小,才能具体,只有具体,才能真切。没有一个大是可以离开小和具体的,因小见大,就是我的追求。

高明勇:我看您对“文学与城市”的关系非常看重。记得十五年前,我们谈论这个话题时,您说“我期望换一个角度,从文学的诉说中,从文化的图景里,看一看城市的形象”,“每座城市都有许多典故,有很多传奇,有很多故事。这是城市文化精魂的凝缩,是城市的根。数典述祖,就是城市的文化寻根”。这个评价是非常高的,今天南京也将“文学之都”作为城市标签,回头再看这个定位,有什么新想法吗?

程章灿:我看重“文学与城市”的关系,从很早就开始了。我小时候生活在农村,在乡村长大,上大学之后,才开始进入城市生活,也走过国内外不少城市,其中包括不少历史文化名城,对城市与文学以及历史的关系很感兴趣。

我在南京生活了40年,除了要了解这个城市的自然地理环境,也想更多地了解这个城市的历史文化。从我的专业出发,最方便的就是从文学与城市、历史与城市的角度,来了解这座城市。

三十多年来,六朝文学一直是我最为关注的一个研究领域,住在六朝古都,研究六朝文学,也不能不关注“六朝文学与南京”这样一个专题。南京的名胜古迹很多,有关六朝文化的胜迹,例如栖霞山、鸡鸣寺、凤凰台、六朝陵墓及其石刻等等,都特别引人注目。在南京研究六朝文学,有得天独厚的地方,比如,可以实地寻访六朝胜迹,发思古之幽情,还可以增加很多现场感。实际上,读者们很容易就会发现,《旧时燕》24篇中,关于六朝南京的内容占了一大半。

2019年,南京被评为“世界文学之都”,这是中国第一座入选“世界文学之都”的城市。南京对中国文学的突出贡献,是历史的事实,是客观的存在,以往人们不一定那么重视南京的文学传统,非专业圈内的读者,更少谈论“文学与南京”这样的话题,自2019年以来,这个情况有所改变,对于南京来说,对于“南京与文学”的专业研究者来说,这当然都是一件好事。

高明勇:今天南京在提的“文学之都”的内涵,和您理解的“文学与城市”的关系,契合吗?

程章灿:南京被贴上“世界文学之都”这个新的标签之后,南京及其文学传统引起了国人乃至全世界人们更多的关注。更多的人们,从更多的角度,以更多的形式,围绕更多的主题,来谈论“文学南京”这个话题,有越来越热之势 。回想起1998年,我就曾在南京大学开设过“文学南京”的专题选修课,那个时候谈论这个话题的人不多,真不免有今昔热冷之对比。

很多人未必知道,联合国教科文组织评选“世界文学之都”,是基于其“全球创意城市”评选计划,也就是说,南京被评上“世界文学之都”,不仅靠的是南京悠久的文学历史与深厚的传统,也不仅靠南京古往今来许多文人作家、批评家、学者对于中国文学所作的巨大贡献,更基于南京当今以及未来的文化建设与创造能力。

我个人觉得,贴上“世界文学之都”这个标签之后,我们重新来看南京及其文学,不仅要从“世界”的角度来看南京,还要从文化创意的角度来看南京的文学。从这个新的角度来重新审视南京,视野会更加开阔,思考也会更深一些。我个人也有这一方面的自觉,有朝一日,我也许会把阅读和研究中产生的这些新的思考写出来。

高明勇:之前曾有论者认为南京是“悲情之城”、“悲伤之城”,您如何理解这种说法?除了一些重大历史事件,是否与南京的文学作品中不少是悲情的色调有关?

程章灿:每一座历史文化名城,都有漫长曲折的历史,都难免经历过战争和其他的天灾人祸,城市也难免遭受破坏,留下残缺之美,给人以沧桑之感。我觉得,了解历史,理解城市的文化,是城市发展前行的动力之一,但不必一味沉浸在历史的荣耀或者悲伤之中,那是不利于城市的发展前行的。

高明勇:您好像喜欢用“城市的性情”这个说法,说如果要评选最古雅、最有文学性情的城市,我愿意投南京一票。如果简要提炼南京的城市性情,您会怎么说?

程章灿:我现在依然认为,南京是一座古典而优雅的、有文学格调的城市,除了这两点,我还想说一点。南京大学的校训,是“诚朴雄伟励学敦行”八个字,我觉得,南京这个城市的性情,也可以用“诚朴”这两个字来概括。从这一点来看,南京这座城市与这座城市最有名的大学之间,可以说是性格同构的。

高明勇:我知道您上世纪八十年代在北大读历史,那您认为北京的“城市性情”又是什么?

程章灿:我在北京大学读本科,从1979年到1983年,前后只待了四年时间,时间太短。加上那时候岁数小,平常大多待在校园里,没有到处跑,去过的地方也少,读的书也少,还没有真正对北京这个城市发生兴趣,就离开北京了。毕业后虽然也去北京,2000年以后去得多一些,但每次都是匆匆来去,谈不上对北京的了解,对于北京的城市性情,更是说不上什么来。

高明勇:您的经历让我想起北大的陈平原老师,他在文学研究之余,也对城市的历史、记忆与想象投入不少的精力,专门提出了“北京学”,之前也有人提出过“南京学”的说法,您怎么看待“北京学”、“南京学”?

程章灿:像北京、南京这样富有历史文化内涵的城市,都应该加强研究,除了“北京学”“南京学”,还应该有“西安学”“洛阳学”“苏州学”等等。关于南京学,我所知道的,有一个“南京城市文化研究会”,还有一本《南京学研究》的杂志,在南京出版社出版。

谈到这个问题,最应该提到南京出版社。多年以来,南京出版社组织出版的“南京稀见文献丛刊”以及“金陵全书”等,投入大量人力物力,对南京学文献展开了大规模的整理,做出了突出的贡献。以南京学研究文献整理为基础,集合文学、历史、考古、地理、地质、建筑等学科的专业研究人才,从各个方面推动、深化南京学研究,这是很有必要的。

南京学任重道远,方兴未艾。近年来,叶兆言的《南京传》、薛冰的《南京城市史》等,可以说是南京学研究的可喜成果。希望未来有更多的学者、作家和媒体人士参与到南京学研究中来,更好地普及和推广南京学研究的成果。

高明勇:这几年关于城市的传记流行起来,比如叶兆言的《南京传》,包括一些海外城市的传记,比如《巴黎传》等,有没有关注过,您如何看待城市的传记热?

程章灿:城市的传记的写作与出版,确实有渐趋流行之势。关于《南京传》,实际上不只有叶兆言写的一种,至少我还知道另一种,不过,我只读过叶兆言的《南京传》,很好看,另一本则没有读过。此外,我还读过《伦敦传》,很厚的一本,内容也很充实,只是可读性差一点。

我觉得,每座城市都需要有自己的传记,名城尤其不可缺少,像南京这样的历史文化名城,可以有好几本传记,各有不同的写法,各有不同的视角,这样才能满足不同读者的知识需求和阅读需要。但是,城市传记不好写,要兼顾知识性、系统性和可读性,就更难了。有此意的作者和出版家,大家一起努力吧。

相关链接:《山围故国》《潮打石城》《旧时燕》

推荐语:十多年前,程章灿教授在高校开讲“文学南京”,并出版了第一部关于南京的历史随笔集《旧时燕》。之后,他又发愿为南京写一百篇随笔,于是有了《山围故国》和《潮打石城》两部姊妹篇。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司