- +1

阿伦特:关注孤独与极权主义的哲学家

原创 Sean Illing 利维坦

汉娜·阿伦特(1906-1975)。© Fred Stein Archive/Archive Photos/Getty Images

利维坦按:

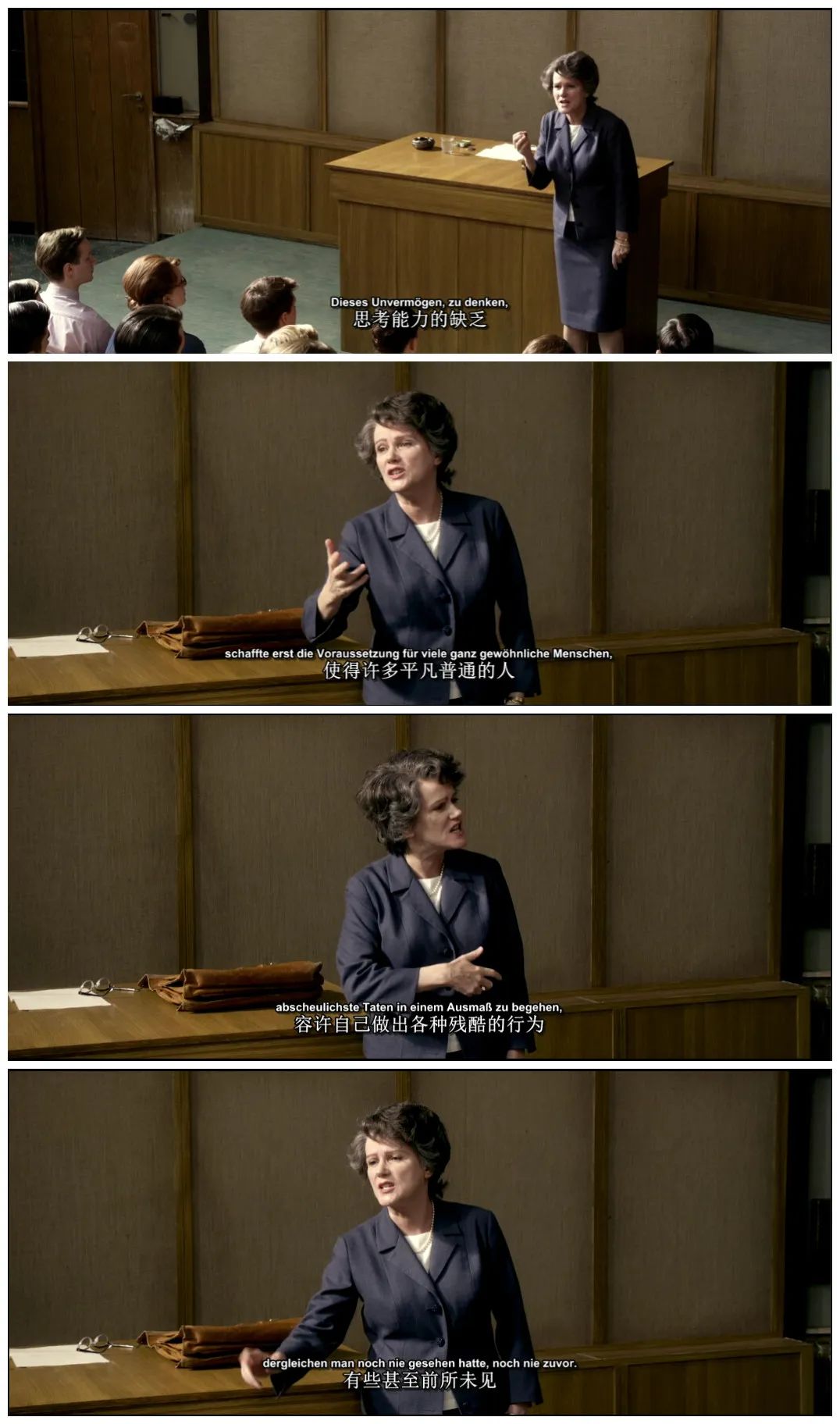

德国导演玛格雷特·冯·特洛塔(Margarethe von Trotta)2012年曾执导过一部名为《汉娜·阿伦特》(Hannah Arendt)的影片,基本围绕着她对于艾希曼审判的报道展开,有兴趣的同学可以看看。

《汉娜·阿伦特》剧照。© 豆瓣电影

阿伦特《极权主义的起源》在国内出版过两版(2008,2014),也是在这本书中,她阐述了人类的孤独和极权主义的关系。在阿伦特看来,由于孤独是缺乏共同体验的结果,那么由此带来的群体分化在某种意义上来说就是必然的,不仅如此,鉴于人类的社群属性,人的孤独还会导致自我怀疑和对他人的无端猜忌,进而无法区分现实中的虚构与事实。

另一方面,如文中所言,“一个和孤独同样重要的词是犬儒主义”,意识形态充分利用犬儒来煽动大众变得容易了起来(对外团结仇恨,对内只求自保)。所以你会看到大众看似矛盾的一体两面:“犬儒主义让你既轻信又怀疑”。

ps,阿伦特针对“平庸之恶”的具体回应,可以参见《反抗“平庸之恶”:责任与判断》(上海人民出版社,2014)一书。

在网易云音乐搜索【利维坦歌单】,跟上不迷路

我们有一个新号【利维坦行星】,可以关注

假如你问我20世纪最重要的政治理论家是谁,我的回答是汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)。

你可以提名其他哲学家——比如约翰·罗尔斯(John Rawls)——但我总是会说回阿伦特。她最出名的多半是1961年对纳粹军官阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)审判的报道,还有就是创造了“平庸之恶”(the banality of evil)这个词汇,这是一个有争议的说法,指的是普通人能够犯下的异常邪恶的行为。

和过去所有伟大的思想家一样,阿伦特比大多数人更了解自己的世界,直到今天,她的声音仍然是无价之宝。1906年,阿伦特出生于一个德国犹太人家庭,她一直生活在东普鲁士,直到1933年被迫逃离纳粹德国。之后她在巴黎生活了八年,直到纳粹入侵法国时,她第二次逃离,去往美国,在那里作为一名教授和公共知识分子度过了余生。

阿伦特的人生和思想是由她的逃难经历和大屠杀之恐怖塑造的。在诸如《极权主义的起源》(The Origins of Totalitarianism)和《人的境况》(The Human Condition)等充满了雄心壮志的著作中,她试图理解20世纪的政治病态。

在今天阅读她的作品可能会让人感到迷惑。一方面,她的写作方式、她所描述的政权、她所担心的技术——这一切都让人感觉非常遥远,仿佛来自一个完全不同的世界,并且,她的理论中确实有一些盲区,即身份和种族,而这两个主题在当今都很突出。

然而,与此同时,她所指出的威胁以及她对我们内心生活的洞察力,这些在今天看来似乎和在70年前一样重要。在川普于2016年当选后,她在1951年出版的一本关于极权主义的著作销量涨到了平时的16倍。

因此,我联系了伯明翰大学的人文学教授林赛·斯通布里奇(Lyndsey Stonebridge)。斯通布里奇已经撰写了两本关于阿伦特思想遗产的著作,并且刚刚完成了有关她人生和思想的第三本书,将于明年初出版。我们讨论了孤独和极权主义之间的关系,讨论了真正的思考意味着什么,以及当真正的政治参与空间消失时会发生什么。

下面是对谈的摘录,内容出于篇幅和明晰的考量进行了编辑。

﹡﹡﹡

肖恩·伊林(Sean Illing):阿伦特是一位花了很多时间思考孤独的政治理论家,然而孤独似乎是一个心理学的课题,而非政治理论的课题。为什么阿伦特认为孤独是一个政治问题?

林赛·斯通布里奇:重要的是不能把孤独和产生孤独的物质条件分开。她在谈论的是人们对统治欧洲的精英阶层的幻灭、失业、资产阶级梦想的终结、通货膨胀等等。和其他思想家一样,她把孤独看作是一个现代独有的问题。这是一个个人主义带来的问题、一个资本主义带来的问题、一个伴随着现代化而来的问题。

卡尔·马克思会谈到异化。马克斯·韦伯会谈到祛魅。另一位杰出的女性思想家西蒙娜·韦伊(Simone Weil)尽管没有得到足够的关注,但她也会像汉娜·阿伦特一样谈到“失根”(uprootedness)的问题。但是(阿伦特)认为孤独是一个独特的现代问题。

西蒙娜·韦伊(1909-1943)。法国神秘主义者,宗教思想家,社会活动家。其思想深刻地影响了战后的欧洲思潮。© Patheos

当她最终触及到孤独这个问题的时候,她已经在美国生活了10年,当时她正在关注两个方向。她既关注刚刚告终的纳粹极权主义,也关注当时仍然强大的苏联极权主义。同时,她也遥望、期待着在美国的新家。

不管她望向哪里,她总发现孤独是缺乏共同体验的结果。这就是她在写下这段话时试图表达的内涵:“极权主义统治的理想臣民并非那些坚定的纳粹分子或是坚定的共产主义者,而是那些无法区分事实和虚构的人,换句话说,体验的真实性、真实和虚假之间的区分……对这些人来说已经不再存在了。”

肖恩·伊林:在阿伦特讨论极权主义的书中,她谈到了“大众”(the masses)的出现,这与我们可能认为的阶级或利益集团截然不同,因为这些集团从定义上讲是为了某种共同利益而战。她所说的是一群“无组织的大众”的崛起,这个群体中“大部分是愤怒的个体”,除了都蔑视当下的秩序之外,没有任何共同点。她称之为“消极团结”,它是极权主义的原材料,因为这是一个没有联系和友谊的世界,在这个世界里,集体行动的唯一基础是某种愤怒和绝望的可怕组合。

对她而言,这个世界一开始是怎么变得如此孤独的?仅仅是因为资本主义和个人主义的兴起吗?

林赛·斯通布里奇:是的,没错,但还有更多因素。几个月前,当我重读《极权主义的起源》一书时,我惊讶地发现,“憎恨”这个词极为频繁地出现在她关于大众之创造的谈话中。她注意到,利用人们的愤怒、煽动起一群暴民(mob)是非常容易的,她在书中有一段绝佳的论述,说明了暴民和精英(elite)之间的联盟,以及精英们如何善于发现和利用已然存在的仇恨。

阅读中的阿伦特。© Wesleyan University Library, Special Collections & Archives

我的意思是,她是一个历史学家,所以她会说这种仇恨的源头之一是失业。又比如说,是无法保住自己的房子。当你回顾20世纪早期的通货膨胀率和失业率,然后你看到世界大战爆发、遍布欧洲的内战打响,然后你错过了移民,诸如此类,我们在这里讨论的不仅仅是某种无聊倦怠。这是原始、真实的东西。在这种境况下很容易聚集起一群暴民。你的起点是真实的怒火。

这就是大众的创生,而它不仅仅是法西斯主义。这不仅仅是民粹主义。这就是阿伦特心目中的极权主义。她曾经说过——这句话引发了我数年的共鸣——“大众对现实的逃离是对他们被迫生活其中的世界的一项判决。”通常的问题是,人们怎么会这么愚蠢呢?怎么会有人上当呢?这种思路是错误的。极权主义政治是对人们被迫生活其中的世界的判决。这简直是当头一棒。这是对存在之真实境况的质疑。

人们在说起大众时,经常把他们形容得像是易于轻信、愚不可及一般,这一方面是可怕的政治。但另一方面,这种说法实际上是愚蠢的。我的意思是,人们并不愚蠢。一个和孤独同样重要的词是犬儒主义。极权主义通过犬儒主义发挥作用。这很重要,因为它令人们说,“它们都是一样的,都是胡扯,不是吗?这就是政治,不是吗?”犬儒主义让你既轻信又怀疑。

肖恩·伊林:阿伦特认为,在极权主义意识形态压倒现实之前,它必须首先破坏人们与自身和他人的关系,让他们变得极度疑心重重又愤世嫉俗,以至于无法再依赖自己的判断。这就是(极权主义和孤独相关的那部分)。

然后她想象“思考”不仅仅是一种活动。她把它想象成一种生存方式。思考显然是我们自己的事情,但思考带来的真正馈赠并非知识分子想出的一切伟大想法和伟大理论。思考的馈赠是,只要你在思考,你就有能力去判断。为什么这件事如此重要?

林赛·斯通布里奇:那让我们从思考开始,因为对阿伦特而言,从思考推进到判断是个棘手的过程。对她来说,思考是完全民主的。她说,每个人都会与自己对话——这对话并不时刻发生,因为很显然,如果你一直停下来思考自己在做什么,你就永远没法从床上爬起来了。但在很多时候,我们都有思考的能力。

我们在街上漫步。我们沉浸在自己的思绪中,而对阿伦特而言,沉浸在思绪中是一份馈赠。她说这不是浪费时间。这并非不务正业。这就是思考,而我们需要认真对待它。她说过一句优美的话:“孤独之所以如此难以忍受,是因为它失却了自我。自我可以在独处中实现,但只有在身处与我平等的、信赖我也值得我信赖的伙伴之中,自我的身份才能得到确证。”

孤独(loneliness)和独处(solitude)是完全不同的。在独处时,我听见自己思考,重拾自己的思绪,于是我才能回到这个世界,因为我并不是在点击一个该死的“赞”或“踩”的按钮,也并非遵循另一种陈规。我是在为自己思考,而当事情真的很糟糕的时候,思考就是我们所拥有的一切了。

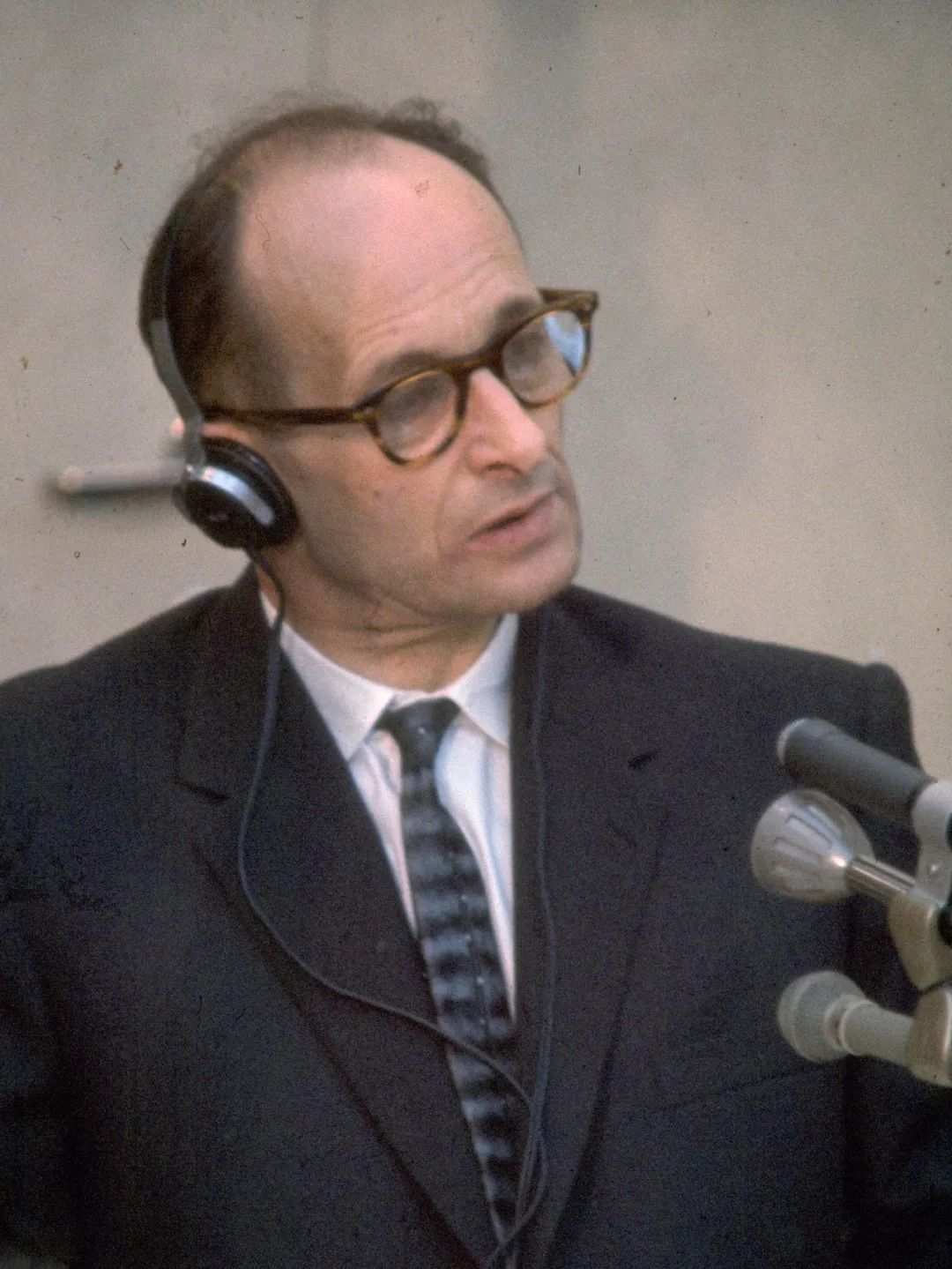

1961年,以色列,防弹玻璃后受审时的艾希曼。他被以反人类罪等十五条罪名起诉,艾希曼面对犯罪的指控,都以“一切都是奉命行事”回答。© wikipedia

但说回判断吧。阿伦特认为,如果没有思考能力,就不可能有任何判断。1961年,当她在耶路撒冷的法庭上看着纳粹军官阿道夫·艾希曼的时候,她才真正意识到这一点:这个自大的男人喋喋不休、自以为是,甚至没有意识到他面对的是谁——那是他所杀之人的亲属和幸存者——只有满口的陈词滥调。她听他讲的时间越长,就越明显地发现,他缺失说话的能力完全是因为他缺失思考的能力,也就是说,他不能站在别人的立场上思考。

© Deutsches Historisches Museum/Hannah Arendt Bluecher Literary Trust

肖恩·伊林:阿伦特两次逃离纳粹主义,最终于1941年在纽约登陆。她来美国的时候对美国有什么看法?她是否认为我们孤独呢?她是否认为美国人的思维方式可以帮助他们避免被她抛在身后的欧洲极权主义恐怖?

林赛·斯通布里奇:她对美国有两种看法。我经常提到汉娜·阿伦特有鸽子般的眼睛,因为她倾向于观察生活的两面。一方面,她关注美国文化,因为她从消费文化的兴起中看到了一种业已存在的社会从众的趋势。

当她抵达美国时,她写信给她的老师卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)说:“这太神奇了。我不明白,一个有着如此辉煌政治基础的文化,为什么会在社会层面如此保守。”她在美国待的时间越长,对公共关系和消费资本主义就越发担心,她担心这会使美国越来越远离她所理解的美国革命传统。

肖恩·伊林:她在越南战争结束后不久的一次演讲中把这一切都说了出来,是吗?

林赛·斯通布里奇:是的,她发表的最后一篇论文是基于她1975年的一次演讲所写的。在西贡陷落几周后,她被要求发表讲话,于是她说,“这是美国必须面对的问题:这个国家正在越来越远离自己,进入了一种政治即营销、政治即公关的文化。”对她来说,西贡的沦陷揭示美国刚刚遭受了一次耻辱的彻底失败。

南越西贡陷落标志着越南战争的结束:美军直升机在越南西贡嘉隆街22号公寓屋顶疏散人群的情景。该照片后来成为四三〇事件的名作。© Pinterest

随后,她列出了导致这种境况的原因。她谈到了《五角大楼文件》(Pentagon Papers),谈到了它们如何揭示出,这场战争仅有的目的就是维持“美国是一个无所不能的自由国家”的幻想。顺带一提,这种幻想足以让其他人的孩子为之献身。水门事件表明,这整件事都是一群二流骗子策划的。这就是政治。这就是美国的政治。

她坚持认为我们必须认识到这种现实。现实是,美国并不伟大、自由、美好,它也没有那么强大。我们刚刚遭受了灾难性的损失,我们将自己的政治置于危地。这就是她所说的“巨大谎言”,这个词在川普推销自己关于大选的巨大谎言时再次出现了。她说这就是极权主义的运作方式。你只需编造一个离谱的巨大谎言,然后坚称它是真的。

肖恩·伊林:她会说如今是算法在代替我们思考吗?

林赛·斯通布里奇:是的,她会的。你知道,阿伦特在美国种族关系上(的想法)经常令人震惊。她根本不了解美国黑人。但是她会喜欢“黑人的命也是命”运动的,她当年就喜欢学生运动,这是因为这些运动展示了自由的人们协同行动的力量,而她认为这永远是一项可取之处,因为它关乎全新开始的可能。

她会认为所有的事情都被算法处理进社交媒体是件悲剧的事,因为这样你就没法体会到政治事务里混乱的那部分,也就是和那些极其烦人、讨厌至极的人坐在一个房间里,试图做成一些事情。政治不是点击打开理论词条而已。你必须真实地面对政治和行动的混乱现实。当下世界里,真正会令她震惊的是政治能量竟然如此大量地流失了。

文/Sean Illing

译/苦山

校对/兔子的凌波微步

原文/www.vox.com/vox-conversations-podcast/23048597/vox-conversations-hannah-arendt-totalitarianism-the-philosophers

本文基于创作共享协议(BY-NC),由苦山在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

往期文章:

原标题:《阿伦特:关注孤独与极权主义的哲学家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司