- +1

石刻中的六朝——“典雅文明的避难所”

为迎接第17个“文化和自然遗产日”,营造保护文化遗产的良好氛围,6月11日下午,南京大学博物馆联合凤凰出版社,在可一书店·仙林艺术中心特别策划“石刻中的六朝——《南朝气韵》新书发布会”。出席活动的现场嘉宾有南京大学古典文献研究所所长、南京大学文学院程章灿教授,中国魏晋南北朝史学会副会长、南京大学历史学院张学锋教授,江苏省古代文学学会秘书长、南京大学文学院童岭教授,南京大学图书馆兼博物馆副馆长史梅研究员等知名专家学者,仪式由《南朝气韵》责任编辑、凤凰出版社副编审张永堃主持。兹以问答形式纪要如下:

《南朝气韵:六朝石刻碑帖讲演录》书影

“石刻中的六朝——《南朝气韵》新书发布会”海报

张永堃:《南朝气韵》的出版源于南京大学博物馆举办的一次展览,但从内容上看,它又突破了以往展览图录的形式,而是将目光放在更广阔的六朝石刻这一主题之上。我们能否先请史馆介绍一下本书的出版始末?

新书分享会现场

史梅:《南朝气韵》的出版源于2019年11月13日举办的同名展览。当时,博物馆正在整理馆藏2万余件整碑拓片中与南京有关的部分,计划推出南京地区历代碑帖展。但南京大学雕塑研究所因申请的国家艺术基金项目《南朝石刻的临摹写生与传统雕塑的保护人才培养项目》行将结项,希望借助博物馆整体展出高研班六十多位学员临摹创作的南朝石刻雕塑。鉴于仅展出临摹的六朝石刻可能会比较单调,我提议将博物馆整理的与南朝有关的碑帖一并展出,这个想法提出后大家一拍即合。现在回想起来,筹备这次展览前后只有十几天的时间,而且因为档期的缘故,展览也仅持续了十天。考虑到三位教授都是研究六朝历史、考古与文学的知名专家,展览开幕式当天我即邀请他们为南大师生做三场学术导览,程章灿与张学锋教授当场就应允了,但童老师因他开设的中国古代文学史课程尚未讲到六朝而有所迟疑,我建议他能否将六朝部分提前,并在展厅以公开课的形式讲授,很快也得到了他的同意。十天展期内,三位老师分别在展厅进行了三场导览和公开课,反响热烈。展览结束后,大家都觉得意犹未尽,所以2020年我们就决定出版展览图录并收录三位教授的讲演,以上大概就是出版这本图录的缘起和经过。

史梅馆长发言

张永堃:这里我们首先想要请教程老师,本书收录的其实不仅有六朝碑刻拓片,还涉及到汉唐五百年间其他一些重要的碑刻拓片,那么您在这里最想与大家分享的是哪一块碑刻?它有着怎样的故事可以介绍给大家呢?

程章灿:讲到南京这座六朝古都,大家知道有很多的历史遗迹,但是在这些历史遗迹中,今天还真正能够眼观手抚的六朝遗迹,其实不是太多。这其中,最值得我们珍视的就是六朝石刻。首先,需要介绍的是,我觉得本书的题目起得非常好,在书中的导览稿中,我在第一段就开宗明义地说到展陈之名很好,尤其是“气韵”二字。“气韵”这两个字其实是六朝人经常用到的字眼。南齐著名画家、美术理论批评家谢赫在《古画品录》中提到中国画作画有六条法则,而“六法”中的第一法就强调“气韵生动”。不仅是六朝绘画,“气韵”二字也是六朝文学中重要的关键词。譬如,“竹林七贤”中阮籍的儿子阮浑,《世说新语·任诞》篇称:“阮浑长成,风气韵度似父。”这里所说的“风气韵度”,如果将其概括为两字,就是“气韵”。其实,要说六朝碑帖中最愿意向大家推荐哪一方,这个问题很难回答。书中我喜欢的碑帖很多,如果非要说一件的话,可能要数本书时代最晚的,也相对另类的一方——《明征君碑》。严格来说,《明征君碑》时代上不属于南朝或六朝,但作为一方保存完好的唐碑,它迄今仍矗立在栖霞寺山门前,且与书中所涉及的南朝有密切的关系。首先,《明征君碑》虽是唐立,但碑中的主人明僧绍是南朝人物;其次,它的碑文通篇四六骈文,这是典型的六朝文体;再者,此碑由唐高宗撰文,著名书家高正臣书丹,而碑文的书法秉承的正是六朝二王书法的一脉。

程章灿教授发言

张永堃:和程老师的研究方法有所不同,张老师是一位历史学与考古学研究者。在此,我想请问张老师,从考古学的角度出发,您是如何看待六朝石刻的?

张学锋:刚刚章灿教授主要是基于他的学科谈及与六朝有关的碑帖。实际上,就物质形态而论,六朝碑帖的原生形态是碑,但如果将它捶拓下来就成了帖。但总体而言,两者均是平面的。在《南朝气韵》一书中,收录了我当时的导览词,但涉及的主要是六朝陵墓石刻,显然它是立体的。六朝石刻的表面并无文字,但是不是就没有研究的价值呢?借助六朝人的名言,这些石刻均“不琢一字”,但是利用考古学的研究方法,仍然能够在没有文字的石刻上看出六朝人的风流,看出气韵。就这一点而言,我与程章灿、童岭两位教授的看法是一致的。

张学锋教授发言

张永堃:古代文学的研究一般是基于传世文献进行分析,但童老师的课堂,不仅可能会在博物馆进行,甚至也会搬到六朝石刻现场,请问这是出于什么样的考虑呢?

童岭:在回答提问之前,请允许我聊发一下感慨。正如史馆长所说,2019年11月13日,“南朝气韵”展览开幕。随后,当年的12月,就爆发了新冠疫情,并绵延至今。在决定将魏晋南北朝文学的公开课搬入美术馆的展厅后,我一开始也没有定下公开课的题目,但是脑海中突然浮现出“风流”与“无常”两个词。“无常”是大乘佛教中的一个重要概念,字面意思为“变异”,是指一切世间万物终将变异,无常存者。现在回想,展览结束后一个月,疫情就爆发了,世界改变了很多,感喟不已。

至于为何将文学课搬到博物馆,或是六朝石刻现场,我想这里面包含两个关键的问题。首先,如何理解文学,或者狭义的魏晋南北朝文学?魏晋南北朝的文学和今天英语中所说的“literature”很不一样,它其实包括文和学两个部分。想要了解六朝的文学,仅靠传世文献很难窥其全貌,所以我们需要回到历史现场。而且,在六朝的语境下,当时的文学家和史学家其实区分得并不严格。比如,南朝的四部正史《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》,负责编修的四位作者分别是沈约、萧子显、姚察与姚思廉父子,他们均是当时一流的南朝文学家。简言之,六朝时期参与修史的资格要求很多,但其中一个必备条件是要有文采。至于为何到历史现场,恐怕主要是为了“发思古之幽情”。疫情之前,我曾和几位中古史青年学者自驾,从河北驱车数百公里,一路穿行荒凉的华北大地,抵达安阳曹操高陵的现场。当时,我一瞬间就体会到了钟嵘《诗品》中“曹公古直,甚有悲凉之句”的意涵。往南考察,我最远跋涉到云南红河州建水县的少数民族聚居区。沿着此地再往南走好像200多公里,就到了今天的越南境内。在炎热的建水县,我访得一眼诸葛井,当然它是清代的遗迹。当时,我的脑海中立马闪过《出师表》中的句子“五月渡泸,深入不毛”。那么,回到永堃先生的提问,我想要学好广义的文学,除了要阅读经典文本之外,更重要的是要像顾炎武所说,必须“行万里路”。

童岭教授发言

张永堃:程老师近期在写一本新书《作为物质文化的石刻文献》,书中他将物质文化研究的理论和方法引入到石刻文献的研究中。那么,能否请程老师为我们透露一下,这本书到底运用了哪些物质文化的研究方法?从汉到唐,石刻文献又经历了怎样的变化过程?

程章灿:由于我本科学习的是历史学,我个人学术研究的一个重要方向是走向了石刻研究。这里,我很认同童岭老师刚才所说的一句话,那就是魏晋南北朝文学或者六朝文学中的“文学”概念,其实和今天我们字面上所理解的文学有所不同,它大概等同于文和学。六朝的文学包括文章和学问,而这里所说的学问很大。譬如,刚提到的《明征君碑》,它是采用四六骈文所写,今天诸位要读懂这样骈四俪六的文章,没有一定的学问显然无法读通。此外,六朝文学中的“学”还应包括史学。研究六朝文学,不读碑文,不读墓志,恐怕也会受限。《文选》是中国文学史上最著名的选本,其中就收录不少两汉南朝的碑文和墓志,这些文本一开始都是以石刻的形式存在、传播。甚至,有些石刻一直流传到了今天。这些流传下来、可触可及的碑刻墓志,它们的物质性依然存在。

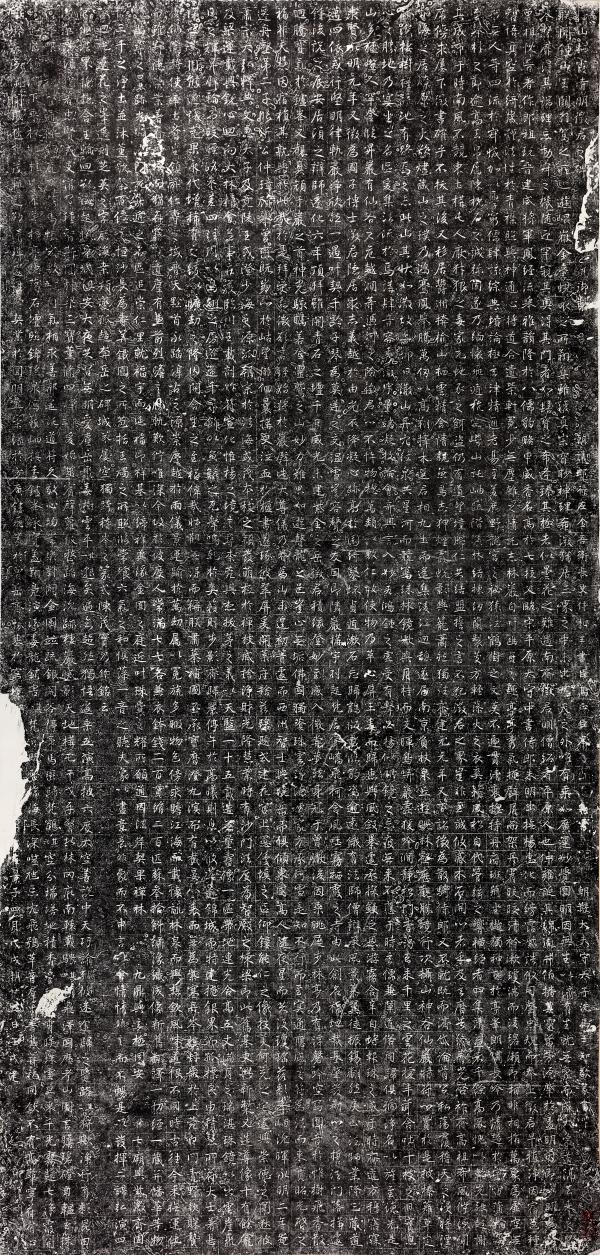

明征君碑阴拓片

刚才永堃先生提及我将要出版的一本书,其实是我三十几年研究石刻的第三本书。第一本书《石学论丛》,是要做石刻的史料研究,出版于1998年;第二本书《石刻刻工研究》,要做的是石刻的史学研究,2008年出版。至于第三本《作为物质文化的石刻文献》,原本计划2018年出版,主要是对石刻展开文化的研究。

那么,什么是石刻的物质文化?以汉碑为例,在中国大地上矗立的诸多汉碑,其实可以理解为汉代人际交往中的重要礼物。汉代名士去世后,他的亲戚、朋友、门生以及故吏,往往争相为其立碑。这样,一个人的墓地上可能会树立多达四块墓碑。这四块墓碑绝不重复,也不是多余的,它们实际上反映了死者或者墓主人不同的社会关系网络,而这一风气也直接影响到了后世。在《南朝气韵》一书中,收录了位于今栖霞山甘家巷小学萧秀墓的墓碑,此墓上原来立有4块碑。按照传统的说法,萧秀死后,他的幕僚部下纷纷为其撰立碑文,原本计划从四篇碑文中选出最好的一篇刻立,但由于王僧孺、陆倕、刘孝绰、裴子野四人所写的碑文均相当精彩,难分伯仲,所以最后决定“四碑并立”。不过,我想这里的理解可能存在一点偏差。实际上,南朝刻立墓碑的传统取法汉代。在《水经注》《洛阳伽蓝记》等传统名著的记载中,许多汉代的名人墓地上都树立墓碑,而且很多时候都不止一方,有的多达两方、三方。甚至,一个墓主人的多篇碑文都请同一人撰写。譬如,蔡邕是东汉后期最知名的作家,碑文写的特别好,名气很大,所以当时很多人都请蔡邕撰写碑文,而且他还代表不同的人群,为同一个墓主人撰写多篇碑文。因此,我个人觉得,萧秀墓的4块碑文,代表了萧秀不同时期的僚属,对其一生事迹的肯定以及对其去世的怀念。

当然,南朝的石刻制度又有所创新,具体表现为六朝陵墓地表新出现的石兽、石柱等。而且,东晋末年到南朝时期,中国的石刻文献中出现了一个新的门类,那就是石刻墓志。汉代流行墓碑,到了汉末,曹操禁止立碑。在他看来,立碑容易造成人力、物力、财力等社会资源的极大浪费。许多孝子为了立碑,竟至破产。而且,碑文的内容多有吹捧奉承之词,容易助长不实之风。既然制度上不许立碑,转而在较小的砖石上刻字并埋入墓下,后来就逐渐演变成了墓志。

张永堃:程老师是将石刻作为一种物质文化来进行研究的,而在本书当中,张老师对六朝石刻展开了美术史范畴的考察。那么我们想请教张老师,什么是美术史的方法?它的引入为六朝石刻的研究带来了哪些突破?

张学锋:刚刚章灿教授讲到萧秀墓前有4块碑,这是继承汉代以来的传统,并对前人的研究表示疑义。关于这一点,我跟章灿教授的想法稍有不同。萧秀四碑的出现是一个特例,按照标准应当是一对碑。

我们把话题先拉回到《南朝气韵》的书名上,为什么本书没有采用“六朝气韵”的说法?在此,我稍作一点解释。今天的南京,东晋、南朝均称“建康”,但东晋的建康及其政权性质,显然与南朝以后的建康有所不同。东晋立国长达104年,但作为北方移民南迁所建立的流亡政权,制度上一切从简。在东晋人的心目中,天下的中心始终在洛阳,因此每隔一段时间就要挥师北伐。当时,建康政权下的南北士人矛盾很深。出身琅琊王氏的政治人物王导,曾向出身吴郡陆氏的陆玩请婚,以示拉拢,但陆玩这样对答:“培塿无松柏,薰莸不同器”。由此,可见当时南北士人的对立。在这样一种氛围下,建康政权中的北人都有一种临时心态。正如辛弃疾的词中所云,“元嘉草草,封狼居胥”。直到刘宋元嘉年间,北伐再度失败后,这一心态才开始转变。此时,刘宋政权才明白,北伐与其无关,他们是江南人。换言之,东晋政权的性质是流寓政权,而流寓政权的土著化,就是南朝。

由于旧有政治与文化环境发生改变,南朝陵墓制度也为之一变,陵墓石刻逐渐成为定制。通常,南朝陵墓神道最外侧是一对石兽,紧接着就是陵墙,墙内依次树立一对石柱、一对石碑,最后才是墓葬的封土及地下的墓室。需要说明的是,皇帝、皇后、故太子的陵前石兽,一般称作麒麟,而王侯墓前的石兽则称辟邪。为什么不称“天禄”或是其他呢?因为六朝的文献就将帝陵前的石刻记作“骐驎”。比如,《梁书》卷三《武帝纪下》中记载,中大同元年春正月丁未,曲阿县建陵隧口石骐驎跳动。而且,东汉晚期南阳的石刻上自铭“辟邪”,所以将这类石兽径称辟邪即可,这样就形成了麒麟、辟邪两大系统。而且,到了南朝以后,唐人许嵩《建康实录》一书记载了每座帝陵的坟高,这与东晋帝陵的“阴葬不起坟”传统截然不同,这一制度进而影响到北朝及唐前期。

南京狮子冲昭明太子萧统及丁贵嫔安宁陵麒麟

刚刚主持人提到如何把美术史学的一些基本方法运用到南朝石刻的研究,其实与考古学中的类型学方法一样,在充分掌握大量考古出土资料的基础上,我们可以对每个时代的主流器型进行分期。在美术史学科中,这样的方法被称作“样式学”。就石刻而论,在掌握了每一个时代最基本的样式后,我们就能对其进行断代。举个最典型的例子,比如南朝石兽的双翼,最开始应是写实的,但愈往后发展,则愈趋于写意。在这一过程中,写实的双翼就会慢慢蜕化,到了后期则演变成装饰性的云朵。离我们今天活动的地方很近,有一处2013-2014年考古发掘确认的陵墓——梁昭明太子及其生母丁贵嫔的安宁陵。关于这处陵墓的石刻,国保碑上定为南朝陈文帝的永宁陵,另一说是宋文帝陵,但是如果从样式学的角度出发,这对麒麟的双翼完全趋于写意,因此从时代上看,一定是南朝最晚期的造型,而不可能是宋初的石刻。因此,在历史文字记载不足的情况下,掌握了美术史学的方法,有些问题就能够迎刃而解。

张永堃:童老师近来翻译出版了费子智先生的经典著作《天之子李世民:唐王朝的奠基者》,作为个人来说,李世民无疑是唐朝的奠基者,而如果我们从更广泛的文化角度出发,南朝可以说为隋唐时代打下了很重要的基础。对此,您是如何理解南朝文化对于后世历史的影响呢?

童岭:关于唐王朝的奠基,这其中兼有南北方的因素,而以建康为都城的南朝,到底给隋唐帝国提供了哪些资源呢?我觉得其中最重要的方面是“文”。比如,刚刚提及的南朝四部正史,其中《梁书》《陈书》的作者姚思廉,是唐太宗的十八学士之一。另外,南陈皇室出身的陈叔达,是李渊、李世民父子极为信任的功臣,而据海内外学者的研究表明,初唐时期的一些重要诏书,大多出自陈叔达之手。包括玄武门之变的那日早晨,李渊在湖中泛舟,得知消息后大惊。这时,萧瑀和陈叔达两位南方血统的大臣的应答十分关键,二人奏称“秦王功盖宇宙,率土归心,陛下若处以元良,委之国务,无复事矣”,方才打消李渊的顾虑。再者,在制度层面上,陈寅恪先生通过考证《隋书·音乐志》的记载,认为隋的雅乐基本上是采江东之旧乐。换言之,南方给后来隋唐帝国的国家礼乐建构提供了最核心的资源。此外,古代学术体系中有所谓的经史子集四部分类法,其中南方的经学对隋唐帝国的影响极大。对此,皮锡瑞《经学历史》的表述最为精辟:“天下统一,南并于北,而经学统一,北学反并于南。”从欧亚大陆的视野上去审视江南对隋唐帝国的贡献,在我翻译的费子智的书中有这样一段话很经典。这段话有点长,但可能是迄今为止是对南京历史地位最为精彩的概括:

就像君士坦丁堡,南京是上层文化的中心,也是典雅文明的最后避难所。同时,就像拜占庭帝国一样,南方的中华帝国之所以能够延续,更多的是因为他的敌人缺乏协调性和延续性,而不是因为自身军事力量强大,但两者的结局是不一样的。欧洲保持了永久的分裂,欧洲人失去的不仅仅是政治的统一,还有过去的古典语言与文化。相反,隋唐王朝则吸收了诸种鞑靼部落,重建了古老的大一统帝国,复兴了古代的文化,取得了前所未有的辉煌。

在将近100年前,这位英国学者对南京如此推崇,甚至将南京比作君士坦丁堡,这恐怕是很多做南京研究的学者都未能达到的高度。

初宁陵宋武帝石刻

此外,张老师刚才也提到图像学,我在这里再补充一位日本学者——早稻田大学的吉村怜,他所著的《天人诞生图研究:东亚佛教美术史论文集》也说到南朝的重要性:“从文化上来说,6世纪的南朝宛如君临东亚世界的太阳,围绕着它周围的北朝、高句丽、百济、新罗、日本等各国,都不过是大大小小的行星,像接受阳光似的吸取从南朝放射出来的卓越的文化。”因此,我想南朝的地位,放在世界文化史的坐标上,也十分重要。

众所周知,2019年5月,也就是“南朝气韵”展览的半年前,日本天皇改元,正式采用新年号“令和”。据日方《共同社》报道,“令和”的出处不再取自中国的古典,而是出自《万叶集》卷五所收大伴旅人《梅花歌》中的“于时初春令月,气淑风和”一句。当然,也有舆论指出此句是出自东汉张衡的文章《归田赋》中的“仲春令月,时和气清”,这固然不算错。但需要强调的是,《隋书·经籍志》虽然著录有《后汉河间相张衡集》,但此书并不见于《日本国见在书目录》。因此,大伴旅人等日本文人当时很难直接阅读到《张衡集》,故而说东汉张衡的作品影响了《万叶集》就颇不严谨,而要说是南朝《文选》卷一五所收的《归田赋》直接影响了《万叶集》的文学旨趣。南朝固然是一个地方政权,但是它跟后来“只把杭州当汴州”的南宋截然不同。在南朝人的心中,他们认为自己就是天下正统,而南宋则自视为偏安政权。

张永堃:今天是“文化和自然遗产日”,南京大学博物馆推出的这本书正体现了其在推进文物由人民共享方面所做出的努力。下面,我想请史馆进一步介绍一下南大博物馆关于六朝文物的馆藏情况。另外,南大博物馆未来还有没有更多的相关计划,在这里可以透露给大家?

史梅:其实,早在2017年5月,我们举办过一场“楮墨留真”的展览,集中展示南京大学珍藏的碑帖书画一百多件,当时博物馆就邀请程章灿教授做了开馆以来的第一场跟着教授看展览。到目前为止,我们已推出超过100场教授的导览或公开课,“跟着教授看展览”已成为南大博物馆举办展览的品牌。

作为一座综合性的高校博物馆,南大博物馆新馆正在规划建设中,建筑面积达3万㎡,但由于各种原因,目前尚未开建。虽然博物馆成立的时间不长,但学校的文物收藏历史悠久,早在金陵大学和中央大学时期就已开始系统性地收藏文物、标本。截止目前,南京大学收藏文物逾万件,金石拓片两万余件。此外,还藏有古生物化石、动植物标本十余万件。不过,要说六朝文物的收藏情况,我们其实并未做过特别的统计。

在此,我提前给大家预告一下,博物馆计划明年举办“东晋大墓考古展”,主要展示上世纪70年代从南京大学鼓楼校区北园考古发掘的东晋大墓出土文物,这也是博物馆成立以来将要推出的首个考古文物展。目前,我们与张学锋教授领导的南京大学六朝研究所团队正在紧密合作,计划在展览前推出东晋大墓考古发掘报告。此外,2021年5月,我们还举办过一场“金陵石语——南京大学藏南京地区历代碑帖展”,展出南京历代碑帖120余件,相关展览图录也交由凤凰出版社出版,敬请大家期待!

主持人与嘉宾问答现场

张学锋:接着史馆的话题,我也补充几句。刚提到的南京大学北园东晋大墓,确切的发掘时间是1972年。同年,日本奈良发掘了高松冢,韩国公州发掘了武宁王陵。而有关武宁王陵的各种大型报告、论著加起来不会少于1000种,而高松冢的研究更是不会少于1500种。遗憾地是,同样级别的南京大学北园东晋墓,相关研究成果绝不会超过30种。个中原因,恐怕是“养在深闺人未识”吧?因此,三年前,在南大博物馆的帮助下,南京大学六朝研究所决心对这批资料进行系统整理。目前,全部出土文物的图片已按照考古报告的要求完成拍摄,并绘制了线图。如果进展顺利,预计7月下旬完成初稿,并以大开本的形式由南京大学出版社正式出版。

刚刚童老师提到南朝文化对唐代的影响,最近扬州中国大运河博物馆正在举办“中兹神州——绚烂的唐代洛阳城”的特展,并且展览图录也已出版,印制十分精美。我为图录写了一段导言,题目为“洛阳的江南趣味”,主要是通过洛阳都城的格局来透视南朝建康的影响。众所周知,隋炀帝率军攻入建康,俘虏了陈后主与张丽华,并在建康生活了三个月才凯旋北归。对于平荡以前的建康城,隋炀帝印象深刻,十分羡慕。因此,在他登基以后,便带着浓厚的江南趣味营造了东都洛阳。如果说李世民是唐帝国的奠基者,隋炀帝则是另一个将南朝文化引入隋唐帝国的关键人物。

新书分享会的现场听众

随后,与谈的三位教授分别回答了现场听众的提问。关于南朝陵墓神道柱反左书的问题,张学锋教授指出,通常柱额朝向外侧,则无反书,而柱额相对则有反书。

程章灿教授补充,南朝气韵展览涉及了几种类型的反书现象。比如,梁文帝建陵柱额写法、字序均反;萧绩墓柱额只是字序相反。南朝书法的类型中,专门有一种书体称“反书”。至于其用途,可能是因为正书、反书互为一种镜像。

童岭老师则推测,南朝是贵族时代,贵族之间往往通过学问的方式自我展示。日本现存萧子良《篆隶文体》镰仓时期的抄本,书中记录了虎爪书、蛇书、云书等数十种书体。精英贵族的这一风气,无疑会影响到工匠阶层。如果越过陵墓石柱,审视更低等级的墓砖,会发现六朝墓砖中经常出现反书的现象。甚至,在一行砖铭中,正书、反书并行,从而形成了奇特的艺术效果。

发布会后,四位嘉宾为现场读者联名签书,反响热烈。

联名签书现场

一只走过签售现场的小猫

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司