- +1

锐评 | 《一一》:人物与都市背后的二重反思

原创 岩崎好子 新青年电影夜航船

作者丨岩崎好子

指导老师丨张慧瑜

【摘要】:电影是社会历史的文本与表征,中国台湾导演杨德昌所执导的电影《一一》,主要讲述的是大都市环境下的家庭亲情与生命意义。本文以简洋洋在车上与父亲的一句对话——“我只看得到前面,看不到后面”为切入点,从影片中的“人物形象建构”与“镜头语言”这两个浅层方面中所反映出的关于人物角色的精神危机与都市场景下的文化沉沦与人情冷漠,来探究并解读其背后所蕴藏的有关于社会与生命的双重反思,品味导演杨德昌在台湾社会环境中进行电影批判创作背后的个人沉思。

【关键词】:杨德昌;成长哲学;失语;成长母题;他者审视空间;自我审视意象

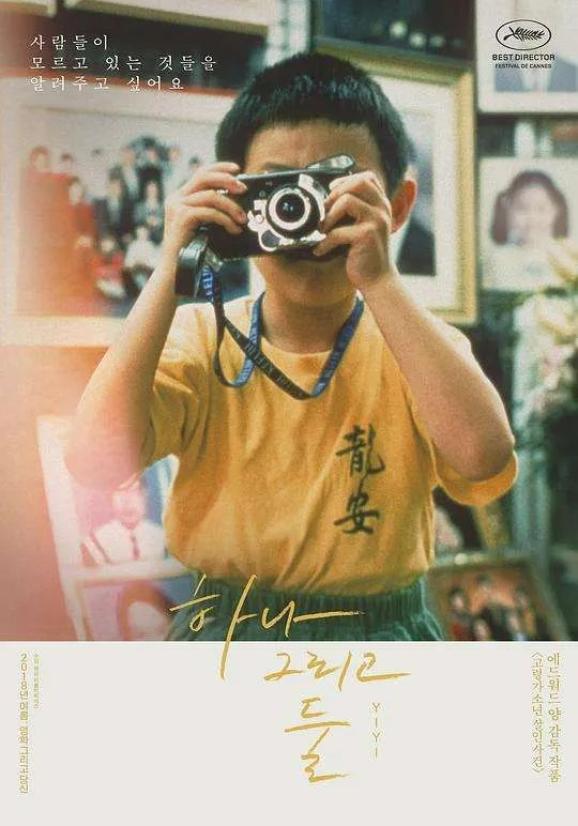

《一一》是由中国台湾导演杨德昌编剧并执导的一部反映“家庭”与“生命”的剧情电影,该片于2000年5月14日在法国首映,并于同年入围了第53届戛纳国际电影节的金棕榈奖,被《时代周刊》评选为年度十佳影片,导演杨德昌也凭此片获得戛纳国际电影节最佳导演奖。

杨德昌导演作为台湾新电影运动的主力人员之一,他的电影以严肃冷峻的社会批判和独特的视听美学享有盛誉,其一生中所创作的七部半电影都十分关注个人在都市社会环境下的精神困境,毫不留情地展现社会的阴影面,并对其进行犀利而理智的剖析与批判,充满了个人理性与思辨性。

《一一》就是这样一部体现在繁华、便利、充满新机遇的都市下,个体精神陷入孤独空虚的困境、群体精神踏入虽近尤远的隔阂的影片。在影片“诞生-认识-与谁共存-去往何处”的这一叙事结构中,导演杨德昌展现的是从“一”到“一一”,而非从“一”到“二”,他用这种文字形象所具有的丰富的表意性来概括总结影片中的人物关系,来探索个体生命的生存意义,以及群体共处之间不可言说的秘密。

《一一》海报 (图片来自互联网)

01

人物形象建构背后的社会群像

(一)稚子的成长哲学与教育迷思

巴赞认为:电影应该有教化大众这一职能。在《一一》这部影片中,导演杨德昌借全片主角中年龄最小的简洋洋来实现这一教化作用,以简洋洋之口来传达杨德昌自己对于社会的见解与思考,以简洋洋这一幼小、懵懂却富有生活哲学的形象来启示观众。在简洋洋这一稚子人物形象的建构上,杨德昌赋予了他双重“反思”意义——一个是关于生活背面的反思,另一个则是对于教育体制的反思。

首先是关于生活背面的反思,在影片中,简洋洋一直执着于观看他者的“背面”——“我只看得到前面,看不到后面,这样不就有一半的事情看不到了吗”、“我要去告诉别人他们不知道的事情,给别人看他们看不到的东西”——这些既是简洋洋的台词,也是杨德昌在此影片中所要传达出的二重反思之一——通过一个幼稚懵懂的稚子视角,使影片能更具讽刺性地来表现在分崩离析的都市生活空间中,在支离破碎的传统秩序中,在真真假假的成人世界中,人与人之间的交往只看浅层表面现象,不看潜藏在深处的心理细节与内心互动体验,这一社会现象所造成的对于自我这一主体的压抑与囚禁,导致了其个人的精神开始出现危机,个人精神于最终在都市镜城中逐渐迷失。

其次是关于教育体制的反思,“艺术源于生活”,学生时期的杨德昌是一个直接而叛逆的理想主义少年,这种性格也导致了他在老师眼中成为了难以教化的“坏学生”,成年后的杨德昌一直对台湾的教育体制进行批判。因此,在他的电影中,不论是《牯岭街少年杀人事件》中的小四,还是《一一》中的洋洋,他们都是杨德昌少年时期的投射,是台湾教育体制下的牺牲品,他们在个人精神的困惑中寻找那些在生活中“看不见”的真相,最终简洋洋在此精神危机中获得了突围,在片尾婆婆葬礼上所讲出的“我要去告诉别人他们不知道的事情,给别人看他们看不到的东西”这句话,正是导演杨德昌本人的正面映射,是台湾新电影运动的目的,也是这部影片真正意义之所在。

(二)精神危机下的失语与崩溃

影片中最能体现出个体陷入精神危机的是人物角色所表现出的失语与崩溃,其中,失语大致可以分为两个部分,一个是家庭环境下的失语,另一个是教育统治下的失语。

首先是家庭部分的失语,影片的主要叙事对象是一个三代同堂的大家庭,但作为一个完整的家庭,在此影片中呈现出来的却是一种相互分割的离散状态——身处在同一狭小空间,拥有各自不同的生活轨迹,人物之间缺少交流,在他们的家庭成员之间唯一的交集点是昏迷在床的婆婆。

在影片中,婆婆不仅是人物的交集点,也是贯穿整部影片叙事的一条重要脉络。片头,在云云闹完婚礼后,在传统社会中成长的婆婆已经感受到了传统社会秩序的崩塌,等她再次出现在叙事线中时,她已经成为“失语”的植物人。然而就是这样一个“失语”的人物,连接起了整个失语与崩溃的家庭——敏敏对自我生活价值进行质疑后的奔溃,洋洋被要求面对婆婆自说自话的不解与不语,婷婷失恋后在婆婆床前的痛哭流涕,阿弟在进行一番虚伪自话后的沉默……其中每一种失语与奔溃都代表着一种都市生活环境中个人精神陷入危机的状态,而这也正是他们在“失语”的婆婆面前才能展现出的与外不同的个人真实状态。

其次是教育统治下的失语,在对简洋洋进行叙事中,“又被女孩子欺负了”这句话出现的频率奇高,在被教育体制压制的简洋洋身上,除了教导主任针对他之外,这一群小女生的对他进行霸凌行为的背后,反映出的其实是孩童在教育体制压迫下的失语与服从现象,这群同样在教育体制下被压迫的小女生不得不成为教育统治者——教导主任的“眼线”,在学校里一边上课一边告状,还未踏入社会的孩子却在腐败的教育体制下早早感受到了都市社会中的险恶算计,因此这些孩童的个人精神危机在于其找不到明确的自我定位——她们始终在孩童世界与成人世界中不停摇摆。

最后是以三次死亡为代表的、人物在精神世界失语后继而面临的精神世界崩溃——小舅的自杀未遂,少年胖子的谋杀,以及婆婆的安然逝世。有意思的是,这三起死亡事件中有一起死亡未遂,即小舅的自杀未遂。从小舅的自杀未遂出发,观其自杀前后的变化,不难发现在其自杀前,他沉醉于金钱与女人,最终因为“贪”把自己变得一无所有,在其自杀未遂后选择回归家庭、安生过日子,在自杀这样的暴力行为前后的剧烈反差中,消失了一种属于资本主义的介质。

在这部影片中,三次死亡都是无法成功融入资本主义体系的失败者——小舅因“贪”而一无所有,胖子接受不了女友与其英语老师的性关系,代表传统社会秩序的婆婆在现代都市下持续失语,并最终“寿终正寝”。在婆婆的葬礼上,影片的画面构图又回到了影片伊始,在一片绿色中一家人重新聚集在一起。本片的死驱力既是一种以死亡为代表的新生,也是一种资本的循环,社会就是在这样资本的循环中,削弱了杀与被杀这样一种暴力行为的剩余,最终让其自然化,成功地再次让其回到影片的起点。资本的循环,暴力的自然化,一定程度上造就了人物精神世界失语状态与崩溃的一种必然——在社会背后,沉沦的是生命。

《一一》海报 (图片来自互联网)

(三)青少年成长母题

在杨德昌的七部半电影中,青少年的成长话题一直是他电影的母题之一,青少年在其创作的电影中总是能成为焦点之一,其以亲情、爱情、友情等为纽带,从爱情启蒙出发,建立电影叙事中的人物关系冲突,并且这样的冲突时常伴随着暴力与死亡。杨德昌以少年成长过程中的从懵懂到残酷,来映射一个让少年极度缺乏安全感的、感到恐惧的社会环境。

与杨德昌导演另一部影片《牯岭街少年杀人事件》相似的是,在《一一》这部讲述家庭生活的影片中,依旧出现了黑社会的暴力与少年杀人事件。在白色恐怖的笼罩之下,《牯岭街少年杀人事件》中充斥着黑社会的暴力与发生少年杀人并不令人意外,但在繁华的都市之下,在“温馨”的家庭叙事之中,黑社会的暴力与少年杀人行为的存在就未免让人感到惊愕。惊愕之余仔细思考,黑社会的暴力行为实际上代表的是背后的社会大环境,而少年杀人事件在其少年残酷成长的背后,实际上映射的是一个社会群像——在破灭中重构,在重构中破灭的社会死循环。

除此之外,在这部影片的少年杀人事件背后还隐藏着“无父”与“弑父”命题。父亲全程不在场的少年胖子爱上了无父的莉莉,而无父状态下私生活紊乱的莉莉与可能成为自己“父亲”的人发生性关系,最终直接导致了少年胖子“弑父”的血案发生。而此血案发生的间接因素则是少年青春期的懵懂爱恋被戏弄,被当作备胎的胖子在爱情上被莉莉耍得团团转,他将莉莉当作自己的全世界,却发现自己的世界善变无常,他看不懂这个世界,却逐渐在这个世界中沦陷,然而爱情这个乌托邦世界的结构崩塌,使他个人开始“异化”,精神发生扭曲,最终选择用杀人这种极端的暴力行为来脱离这个世界。

02

视听语言背后的现代都市

(一)文化沉沦符号

在《一一》这部影片中,最显著文化沉沦符号就是都市之下新的外来资本逐渐取代旧的本土资本,例如,麦当劳与N.Y.BAGELS等美式快餐厅成为了本片中年轻人聚会用餐的首选之地,城市中的原始交通工具与平交道也被更为“新”等交通工具所取代。这些新旧符号的交替与老舍先生在《茶馆》中所描写新戏旧戏更替有着异曲同工之妙。

但在台北这座城之中,人们对这些新事物的接受程度之高恰好反映了这些外来新事物“入侵”之成功,并且用年轻人对这些新事物的习以为常,与老一辈人对旧事物逝去的慨叹做对比,来展现现代都市之下事物与观念的新旧碰撞——其结局是旧文化在新文化的猛烈攻势下逐渐沦陷,老一辈人也在新都市环境中不断失语与逝去——导演用这些文化沉沦的符号与对比来暗喻并反思老一辈人对生命生存价值的困惑,在一定程度上也批判了年轻一辈对于旧文化被取缔的无感状态,并从此状态来反思台北社会迎新嫌旧这一略显病态的盲从行为。

(二)他者审视空间

巴赞在《电影是什么》一书中提到:“蒙太奇是典型的反电影性的文学手段,与此相反,电影的特性,暂就其纯粹状态而言,仅仅在于从摄影上严守空间的统一”。巴赞倡导用长镜头来替代蒙太奇,并以此掀起了上个世纪五十年代的纪实美学热潮,在纪实美学与新浪潮电影的影响之下,台湾新电影运动拉开帷幕。杨德昌作为新电影运动的代表人物之一,其对于长镜头的使用可谓是炉火纯青,但是在运用长镜头的同时,他并非完全摒弃了蒙太奇的使用,例如在《一一》这部影片中,他用蒙太奇与长镜头一起建构了一个冷漠的他者审视空间。

首先是影片中唯一一段平行蒙太奇的运用。导演将简南峻在日本与旧情人约会的叙事线、简婷婷与莉莉男友胖子一起约会的叙事线、与简洋洋第一次对女生产生懵懂的异样感情的叙事线,利用平行蒙太奇的手法将其三线并行。导演用平行蒙太奇的手法,将一家两代人在不同的时间与空间中具有相似性的所作所为联系在一起,显示出一种年轻一代对于老一代的继承关系——简南峻与简婷婷一样的初恋,一样不负责任的逃跑,以及小儿子简洋洋即将开启的初恋,未知但却有似乎可预见的结果——平行蒙太奇所给予观者如上帝般的审视空间,更能看出在时空的不断交杂中,在这不断进化的都市社会背后,真相却是下一代对于上一代叙事的重复书写,任时光荏苒,命运却在不断轮回,少年从父身上所继承的某种“遗产”,让其失去了一些青春本应有的部分。

其次是长镜头的使用。在本片的公共空间的拍摄中,当人物身处公共空间时,导演杨德昌运用了大量的固定长镜头去截取城市画面,远远地立于人物一旁,静观其叙事过程。而在家庭这样既公共又私人的空间内,杨德昌则将大量的长镜头对准“门”,用门框来体现画面的分割感及人与人之间的距离感。并且杨德昌还运用了开门与关门作为空间的转场,而这样的转场其实也暗含了都市之下人们的一种生活状态与方式。杨德昌永这样近乎冷漠的长镜头语言,来讲述真实空间与时间中所发生的剧情叙事,呈现出来的一个近乎冰冷的都市社会与淡薄的人际关系,既给予观者一个有关他者的冷漠的审视空间,又反射了导演杨德昌充满理性而深刻的社会意识,让观者感受到在这样具有距离感的长时间镜头之下的城市生命的体验与社会人心的封闭。

最后是杨德昌在封闭状态下试图打开人心的独特镜头语言与其所构成的他者审视空间——作为父亲的简南峻审视儿子简洋洋所拍摄的后脑勺照片。痴迷于看见人们背面的简洋洋用镜头拍下了一个又一个后脑勺,这是他试图通过镜头像他人传达他人所看不见的事实,这些照片最终被其父亲简南峻所看见,并且杨德昌通过其父亲的视角将这些照片呈现在观众的眼前——这里拥有双重他者审视空间。然而简洋洋想要通过这些照片传达的信息并没有成功地被发送,在其父亲眼中,这些照片很奇怪,父亲很无奈,似乎只是把它们看成是小孩子玩乐的结果。在这样双重地他者审视空间中,第一重审视空间试图传递某种真相,而第二重审视空间却恰好掩盖住了这种真相,到了观众的第三重审视空间中,经过细思后的观众最终又会发现这种被第二重审视空间所忽略的真相——这也是杨德昌的目的:通过近乎冷漠、理智的电影镜头,去提醒观众那些他们所忽略的在电影之外的事实,继而带动观众去反思个体生命的生存价值与其在社会中的生存意义。

《一一》剧照 (图片来自互联网)

(三)群体生存困惑

在《一一》中,导演杨德昌利用了一些符号与独特的镜头来表现其中的群体生存困惑。首先是最明显、也最常用到的玻璃符号。玻璃,既可以观察、映射他物,也可以隔绝二者,在影片中,导演杨德昌多次运用玻璃这一介质来同时映射人与都市,将人反射在镜面上的影子至于玻璃外的繁华都市之中,在增加画面内涵与连续性的同时,还能体现人在其中生存的困惑之感——在代表群体的都市之下,既是个人处于这一集体之中,依旧无法无他者进行更深层次的心灵沟通,即使是家人,其沟通也仅是流于表面,即使有家可回,也让敏敏感到“无处可去”的无奈——在没有温度的材料上印着人情冷漠的都市,倒映出在冷漠环境下逐渐失去体温的个人。

其实是与简南峻相伴的鸽子。鸽子这一符号在影片中统共出现过两次,第一次是出现在简南峻的办公室外,第二次出现在日本的寺庙中,旁边的简南峻与初恋情人正在“约会”。鸽子象征着自由,第一次鸽子出现,不愿放弃“真实”的简南峻被同事困于办公室内,听着同事的唠叨与怂恿,深感疲惫;第二次鸽子出现,已有家室的简南峻将自己困在“白月光”的身边,把自己锁在象征自由的鸽子与代表青春洒脱的初恋情人身边。由此可见,鸽子的两次出现其实都表示着简南峻渴望自由的情绪,但这种自由情绪也仅限于出现在鸽子出现时,因为在都市之下,他始终戴着镣铐生存——少年时期父母的期望,与壮年时生计的无奈,让“真实”的格格不入成为都市群体之下的生存困惑,也让“装”成为一种生存的必要条件。

最后是简洋洋身上的看与被看。在简洋洋的视角里,他先被女生欺负,是受害者,然而在那些女孩儿家人的视角里,简洋洋又在“淘气”——这种看与被看的极端反差,是简洋洋成长哲学的另一体现形式,简洋洋所看到的情况正是他被他者所看漏的、所忽略的。而本片对简洋洋被女生欺负时所采用的监视器拍摄法也恰好让观者从第三者视角看到简洋洋的正面与背面,看到影片中看者与被看者的双重视角,然而这样的第三者只在影片之外出现,影片之内,监视器前面并没有人——这就是简洋洋的群体生存困惑:为何人们只能看到一面,而不能看到双面,他也试图付出努力妄想调整片中人物观看的姿态,但终究无果。

(四)自我审视回归

影片中人物在经历群体生存困惑之中,也有短暂的自我审视的回归,其中以简南峻为代表,“音乐”这一符号的出现对于他而言就属于短暂的自我回归。音乐对于简南峻而言,是他用来暂时逃避“现实”的媒介,也是他能放下虚伪、重拾“真实”的工具,在音乐中,简南峻能够短暂的重新审视自我,能够在喧闹的都市之下平静地审视自己内心深处真实的自我,当音乐声停,他又再次回到虚伪狡诈的都市之中,戴上冷漠的面具,如行尸走肉般活着。

其次是贯穿整部影片的自我审视回归符号——大树。大树这一符号连接了影片的始末,在影片开始的婚礼上,大树的象征意义是家庭,在影片结尾的葬礼上,大树的象征意义依旧是一个家庭——在将近三个小时的叙事之后,象征符号最终又回归到其本身,完成了从聚合到离散再到聚合、从闲淡到困惑再到释然的过程,同时这也是一种继承与循环,大树这一符号之间的首尾呼应,不仅构成了影片叙事的闭合式循环,也暗喻着社会的、生命的循环——从生而来,从死而往,生命虽息,循环未止。

《一一》剧照 (图片来自互联网)

03

结 语

在人物的刻画上,《一一》这部影片可以体现出杨德昌导演惯用的电影叙事模式——由点到面,由小到大,从呈现在影片中的孤立个体去映射其背后社会中的一类群体,通过还原生活的原始状态与人生存的本质,去描写个人精神状态的危机,并以作为儿子的简洋洋的父亲化,来传达导演自身的意志与批判精神,从成长哲学背后所隐藏的精神危机去反思个体生命的生存价值,去反思影片之外的、“真相”背后的社会。

在镜头语言的描绘上,《一一》这部影片以它独特的“语言”系统对叙事进行建构,通过各种符号与叙事之间的隐喻关系,来反映导演杨德昌所要表达的真正内涵,来最大程度地呈现影片的社会意义与价值。

总之,作为台湾新电影运动的代表人物之一,杨德昌致力于通过自己的影片来投射自己所看到的台北,将属于他自己的电影语言体系融入到电影的创作之中,以他独特的叙述方式来讲述社会与生命,来反思生命与社会。影片看似寻常——通过一个并无他处的家庭来讲述生活;但也非同寻常——透过一个家庭去阐释在现代台北都市下人们生存的运行模式。

参考文献

[1]皮奕.性别意象的美学重构——论杨德昌电影中的女性话语[J].电影评介,2020(19):53-56.

[2]万冲.独立个体,如何共在——杨德昌《一一》结构分析与释义[J].艺苑,2016(05):73-76.

[3]何李新.死亡与乌托邦——论杨德昌电影中的剩余逻辑[J].绵阳师范学院学报,2013,32(10):92-95.

[4]安德烈·巴赞.电影是什么[M].中国电影出版社,1987(04).

[5]杨帅.关于杨德昌电影美学探究——以影片《一一》为例[J].北方文学,2016(20):169-170.

[6]张慧.背面的存在——以《一一》为例探究杨德昌电影[J].大众文艺,2019(16):199-200.

[7]卢文超.杨德昌《一一》:都市漫游下的生存之惑[J].电影文学,2017(14):93-94.

[8]江渝.杨德昌影片《一一》中对立性要素的意义[J].四川戏剧,2015(04):139-141.

[9]刘锦滢,侯凯.基于符号学视野下的杨德昌电影探析——以《一一》为例[J].莆田学院学报,2019,26(03):74-78.

(本文为北京大学新闻与传播学院《影视文化与批评》2021年度课程作业,获得“新青年电影夜航船2021年优秀影视评论”)

新青年电影夜航船

本期编辑 | 冯萱

图片来源于网络

2000年,新青年网站电影夜航船出发,那是盗版DVD、电影BBS的时代。

2019年,新青年电影夜航船再度出发,期待用电影来思考人生与社会。

电影不是特殊的文化趣味,也不是喂养观众的廉价鸡汤。电影是一份邀请,一次聚集,一次分享,一种无名的大众对未来的探险。欢迎朋友们重新登船!

原标题:《锐评 | 《一一》:人物与都市背后的二重反思》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司