- +1

专访艾华:博物馆中的性别视角

访谈+撰文 _ 张力生(北京大学社会学系) 罗攀(中国民族博物馆)

艾华(Harriet Evans)是英国威斯敏斯特大学(University of Westminster)当代中国研究中心的荣休教授与伦敦政治经济学院(LSE)人类学系访问教授。她长期关注中国近当代文化史中的性别问题,著有《中国的女性与性相:1949年以来的性别话语》、The Subject of Gender: Daughters and Mothers in Urban China(《性别的主体:中国城市中的女儿与母亲》)。她的研究亦关注“少数群体”和“边缘”的文化记忆,其于2020年出版的新书Beijing from Below: Stories of Marginal Lives in the Capital's Center(《底层北京:首都中心区的边缘生活记事》)记录了北京大栅栏街区若干底层家庭的变迁经历。2021年,艾华与本期另一位受访者迈克尔 · 罗兰合作编著了文集 Grassroots Values and Local Cultural Heritage in China(《中国的地方性文化遗产与民间价值》),透过地方性视角探索中国当代的民间遗产实践。此次访谈由博物馆展览中的性别问题展开,我们希望与艾华教授探讨性别研究对博物馆和文化遗产有何理论与现实意义。

您一直致力于性别(gender)议题研究,并且成就卓然。能否请您谈一谈,性别视角对文化遗产和博物馆研究有何重要性?

艾华:首先我想强调,性别和一切看似“边缘”的议题一样,并不外在于我们的日常生活,而是绝对地嵌入所有的社会和历史现实,不论我们承认与否。就博物馆和文化遗产而言,我认为真正重要的,是能够在实践中与相关的族群或共同体进行交流,聆听并接纳他们的观点,而不仅仅是“开始”重视性别。若就性别而论,我认为,要回答这个问题,首先要确定我们应如何理解知识。我们应该认识到,博物馆的功能并非仅是保存过去或者异域的事物,而是不断生产知识。作为重要的公共教育机构,博物馆的知识生产具有高度的权威性。长期以来,公众已经习惯了接受博物馆展陈中的主流历史叙事。而在这些叙事当中,女性的再生产活动要么被彻底隐形,要么被草率地归入家庭空间的“次要” 部分,远离男性生产活动主导的公共空间。换句话说,通过将那些边缘的、不可见的和再生产的工作排除在外,许多博物馆展览常常会加深传统的性别等级制度。关注性别问题,不仅有助于突出性别化劳动的特征,还能展示藏品背后所寄托的女性的生产与再生产劳动。

以我在滇北的一个纳西族村落的研究为例。当地博物馆所展示的纳西文化,集中在纳西文字、仪式、造纸术以及关键的纳西族宗教的宗教领袖——东巴上。无论官方还是民间的博物馆,都理所当然地认为东巴仪式、经文、造纸术等是以纳西族男性的活动为中心,而往往不重视纳西族女性所承担的体力与情感劳动。实际上,这也是各个博物馆展示的共同套路。女性的“幕后”劳动还包括编织实践,她们过去要纺纱,现在主要是织布,而梭织布料是婚礼和葬礼等关键的仪式活动必不可少的。因此,对性别问题的关注可以使博物馆用一种更平衡的视角来全面反映纳西族仪式生活所涉及的种种生产与再生产活动,尤其是女性的编织实践和男性的仪式实践之间的关系。从根本上说,这要求将妇女的再生产工作与男子的生产工作一同放在博物馆展示中心的位置。我们还要认识到,在不同的历史社会背景中,对生产和再生产话语的区分实际上掩盖了妇女参与生产劳动的现实。

纳西女性准备织机。图片由受访者提供

因此,所谓“性别研究的角度”,我认为不是简单地思考女性或者任一性别。我想说的是,性别问题不需要通过一种对立的二元透镜来看,而是应该去思考性别差异如何与阶级、种族和历史等其他社会要素发生关系,这是一种关系性思考。关注性别问题意味着要从根本上改变我们对博物馆功能和博物馆知识生产的认识,而想要实现这种改变并不容易,需要博物馆有意识地摆脱一些既有的定式和惯性,去探究不同性别之间的生产和再生产关系。

的确,正因为博物馆具有强大的知识生产和公共教育功能,在博物馆实践中才更应加强对性别问题的敏感性。目前,性别关系的变化、性别研究的成果是否有在博物馆或其他文化展示形式中得到体现?

艾华:的确,近几十年来,性别问题得到了更多的关注,也涌现了许多有关女性艺术家的生活与创作的展览。至少在英国是这样,我想到几年前在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)举办的弗里达 · 卡罗(Frida Khalo)特展。除作品外,这些展览还通过反映艺术家的日常生活,试图让观众理解女性如何被观看与被认识。尤其是女性如何在男性视角之下成为“他者”,已经成为女性艺术家和策展人经常讨论的主题。

伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)举办的弗里达 · 卡罗(Frida Khalo)特展。©Victoria and Albert Museum, London

另一个例子是,大概2019年,我在温哥华参观了英属哥伦比亚大学的人类学博物馆(UBC Museum of Anthropology)。那里有关图腾、仪式以及编织和刺绣等手工艺的展示,对生产活动分工——谁在何种环境下,为何目的进行何种劳动——做了明确的说明,这便能较客观地反映其中的性别差异,以及每个人的社会角色。假如不做说明,就像在传统的博物馆展览中那样,观众会刻板地认为展出的器物主要由男性制造,而女性则对应生育等 “不可见”的劳动,即便事实并不是这样。

当然,我说得过于笼统了,事实肯定要复杂得多,但很显然女性的角色不限于此,她们还承担了许多体力、情感与社会劳动。因此我想,如何接近我们所期待的那种改变?也许可以通过生产、再生产和社会再生产的概念来组织博物馆展览,从这三者之间的关系来探究性别差异。但我还不知道有这样的展览,我不知道你们有没有类似的例子,我能想到的展览大多是表现女性的工作和成就的,这也很有意义。

近几年来,关注女性本身的展览在中国也开始多了起来。比如2018年杭州工艺美术馆的展览“女神的装备”,从文物与艺术结合的角度探讨了不同时代对“女神”的理解。还有浙江省博物馆的“丽人行”、上海龙美术馆的“她们:国际女性艺术特展”、云南省博物馆的“风尚与变革——近代百年中国女性生活形态掠影”。另外,2017年上海当代艺术博物馆的“青策计划”获奖展览“甜蜜的家”以当代艺术与文献结合的形式,从公私分界、生产格局、权力话语、浪漫关系等不同侧面探究“家”的意象建构,反思女性与家庭的关系。我个人觉得这是一个很好的现象,女性的声音与形象可闻可见,博物馆中这类展览的出现与近些年中国公共领域开始关注性别议题有一定关系,这是一个好现象。

“女神的装备”。图源:杭州工艺美术博物馆官方微信公众号

“青策计划”获奖展览“甜蜜的家”。图源:上海当代艺术博物馆官方微信公众号

艾华:没错,我完全同意博物馆应当关注当代问题。我认为博物馆对了解历史非常重要,但我们对历史的理解完全可以通过当下的角度建立起来。我过去教书时,经常从今天开始倒着教,然后思考我们是如何一步步走到今天的。所以我认为,关注当代并不意味着排除历史。

的确,许多女性主题的展览非常有意义,让“女性”在博物馆中被看见。但与此同时,有些展览则表明,女性还是只有在与爱情、婚姻、浪漫、时尚和美丽等主题联系在一起时,才能成为博物馆展览的一部分。这在一定程度上,似乎仍延续了对性别的刻板印象——女性天生对婚姻、育儿、消费、时尚、服饰和美容这些私人领域感兴趣,而男性则与公共领域中真正重要的、有分量的东西联系在一起。而且这种刻板印象不仅在中国存在,在全球都存在。所以在某种意义上,这些以女性为主题的展览似乎又巩固了这种性别二元模式。

“丽人行——中国古代女性图像展”。图源:浙江省博物馆官方微信公众号

这里似乎有两个层次的东西。首先,如何在博物馆的展示实践中唤起一种普遍的性别问题意识。为了实现这一目标,目前流行的方式似乎是举办某种主题展览或重点展览,展示与女性相关的主题。所以我们有以女性为主体的展览,这当然很好,因为它展示了女性的艺术成就与才华,但也带来了第二个层次的问题,即这样的展览是否在某种程度上认可和加深了性别差异的刻板印象。这两个层面的问题是相互影响的,而且就像您说的,这形成了一种悖论。这两个层次之间的障碍似乎并没有减少。对我来说,关键似乎仍然是如何唤起一种关注性别问题的更普遍的意识。

“她们:国际女性艺术特展”展品。图源:龙美术馆官方微信公众号

艾华:我完全同意你的观点,这确实是个问题。因为这种改变真的需要人们有意识地努力想象一种与以往不同的知识生产的可能。这种知识生产方式并不仅仅局限于博物馆,也并不是要所有的博物馆展览都必须谈论女性,谈论性别平等,而是要能够充分认识到社会的生产与再生产过程之间的区别,以及这是如何影响性别的表征的,无论是在什么领域。

比如,要反思你刚才提到的这种将女性与某些特定空间(例如家庭空间)绑定的这套话语——“男主外,女主内”,或者说,男性从事繁重的农活,而女性从事较轻的家务。事实上,我们有充分的人类学和历史学证据,包括图像照片,表明妇女长期从事农业和工厂劳动。这样的知识会形成一种与那些传统思维定式相区别的话语。事实上,我认为博物馆很有必要去展示女性的生产劳动是如何在主流话语中“(被)消失”(invisiblised)的。

“风尚与变革——近代百年中国女性生活形态掠影”。图源:云南省博物馆官方公众号

说到底,性别问题与种族、年龄、宗教以及所有其他社会组织的重要因素密切相关,是我们每个人日常生活的组成部分。我长期关注性别问题,对我来说,如果不考虑性别,我就无法理解社会生活,因为事实就是如此。

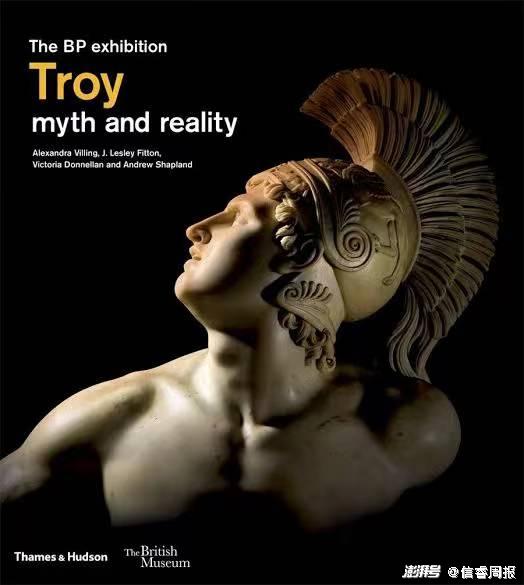

或许这种意识已经在博物馆从业者群体中开始逐渐形成。我能想到的一例是大英博物馆2020年的特洛伊特展“特洛伊:神话与现实”(Troy: Myth and Reality)的两位女性策展人亚历桑德拉 · 维林(Alexandra Villing Alexandra Villing)和维多利亚 · 唐纳兰(Victoria Victoria Donnellan)在展览的结尾特别设置了“特洛伊战争中的女人” 一节,收录了讲述2013年由叙利亚女性难民组成的戏剧团体改编欧里庇得斯的名剧《特洛伊妇女》(Trojan Women)的纪录片。这个片段十分可贵,使得观众在特洛伊战争这个以男性主导的叙事当中,听到了不一样的女性的声音。

“特洛伊:神话与现实”展览海报。图源:大英博物馆官网

艾华:是的。我觉得在包括策展人在内的整个博物馆行业群体中唤起这种意识,非常有必要。没有人会突然在某天早上醒来对自己说:“嘿,原来性别问题才是最最重要的问题。”人的认知的转变是循序渐进的,我们今天能在博物馆的语境中进行这次谈话,就是一个很好的开始。

所以,从根本上,就如我们在最开始讨论的那样,博物馆应该听取来自文化主体的声音,来自社区的意见,无论是性别也好,民族也好,还是其他少数群体也好,这是博物馆作为接触地带的意义。您觉得人类学家可以为此做些什么?

艾华:假设我们要做一个关于少数民族村落的展览,比如一个有关贵州某个侗族村落的展览,我们需要一定的田野调查作为基础,通过实地去到那个地方,进行访谈和参与观察,了解那里的人们希望自己的生活被如何展示。这也正是我和迈克尔 · 罗兰合编《中国的地方性文化遗产与民间价值》的出发点之一。我们想了解地方的或“草根”(grassroots)的遗产实践者如何理解自己所传承的文化价值,因为目前地方文化的价值往往是被自上而下地“决定”的,而我们想知道当地人会怎样展示自己的生活,怎么表达身份、认同感、价值,等等。但在这个过程中,在我们与那里的干部、乡贤、遗产传承人等接触的时候,就一定会观察到性别的差异——比如这些人大多是男性,虽然不全是。因此,性别是与民族、等级、权力等社会关系的其他要素紧密交织在一起的。

Grassroots Values and Local Cultural Heritage in China

Harriet Evans, Michael Rowlands

Lexington Books 2021

我认为,博物馆展览对性别差异的关注程度取决于展览的内容。让我们假想一个反映19世纪中叶在古巴甘蔗种植园工作的中国劳工的博物馆展览。当时的中国移民劳工——在英语中被称为“苦力”(coolies)——在奴隶制废除后被运到拉丁美洲,作为非洲奴隶的替代品。作为契约劳工,他们的生活条件与奴隶没有太大区别。他们大多来自广东和福建,即鸦片战争后英国殖民主义和商业的到来对经济破坏最大的地区。他们大多来自贫苦的农村,认为拉丁美洲的劳工生涯将是暂时的,最终他们会回到中国与家人团聚。在这个故事中,对性别问题的关注可以采取这样的形式,例如,突出劳动者在契约劳动期结束后向妻子汇款的做法,关注家中妻子和孩子的存在,以及两地分离所造成的生活和情感上的压力等。或者,假设一个主题为“中国少年武术教育”的展览,其中也可以包括孩子母亲投入的精力与感情。

“性别”是一个复杂的多层次的问题,不仅指性别平等,而且可以是讲述任何历史的一个非常重要的视角。博物馆展览若想将性别关系带入观众的视阈,就必须对性别问题形成一种“认识” (prise de conscience)。总之,我认为我们必须牢记,博物馆的功能远不止于展示。博物馆是生产知识的场域,能够改变和重塑我们关于过去的既定观念。因此,我对博物馆的希望就是,能尽可能地为少数和边缘群体争取一点空间。

(原载于《信睿周报》第74期)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司