- +180

格列柯如何影响毕加索?巴塞尔展示传统对现代的恩惠

“为什么所有人都在谈论委拉斯开兹?我喜欢格列柯千倍,他是一个真正的画家!”85岁的毕加索这样说道。

格列柯是第一位立体派艺术家吗?毕加索是最后一位大师吗?

澎湃新闻获悉,6月11日,巴塞尔美术馆推出“毕加索-埃尔·格列柯”,展览以两者作品配对展出的形式,追溯了格列柯对毕加索的影响,正如展览主要策展人卡门·吉梅内斯(Carmen Giménez)所说,“老大师”对现代主义者恩惠终生。

格列柯,《少女玛丽亚》,约1590年,法国斯特拉斯堡美术博物馆藏

毕加索(1881-1973)16岁时,他的父亲把他送到马德里的皇家圣费尔南多美术学院(创办于1744年,曾是西班牙三大美院之一),因为厌倦了学术化的课程,毕加索转而每天去普拉多博物馆参观。正是在那里,他发现了委拉斯开兹,然而埃尔·格列柯(1541-1614)更让他着迷。

格列柯,《基督复活》,1597-1600年,马德里普拉多国家博物馆藏

不过,当时格列柯的艺术成就几乎被遗忘了,他在西班牙尤其受人厌恶。 毕加索出生的那一年(1881年),普拉多博物馆馆长想扔掉馆藏格列柯的画作。19世纪末,艺术家们正在寻找新的想法以迈向新的世纪。在这方面,毕加索并不是唯一一个欣赏格列柯作品的艺术家——同时代的伊格纳西奥·祖洛加(Ignacio Zuloaga)获得了《圣约翰的愿景》(The Vision of St John,约1608-1614 年;现为纽约大都会所有)和其他一些格列柯的作品。但在模仿格列柯的时,一位曾和毕加索同去普拉多博物馆的朋友回忆说,他们是被称为“现代主义者”;甚至毕加索的画家父亲,也告诉他们“走错了路”。但凭借理解老画家本质的独特能力,毕加索很快就将格列柯视为他的英雄。

毕加索最看中格列柯作品所体现的自由。这也许因为,菲利普二世(Philip II)没有雇用格列柯为其宫廷工作。1576年,受到装饰马德里近郊埃斯科里亚尔皇家修道院(El Escoria)的吸引,格列柯移居西班牙,并试图获得国王的赞助。为此他向国王赠送了一幅《耶稣之名的崇拜》(Adoration of the Name of Jesus,1577-1579年),但不幸的是,它并没有受到好评。 格列柯将风格置于内容之上,违反了当时的艺术品味。

巴塞尔美术馆布展现场。

如果格列柯和其他艺术家合作参与埃斯科里亚尔修道院的装饰,可能会很有趣。但事实上,他作为托莱多(Toledo)首屈一指的艺术家一直保持独立,他的朋友中有许多有教养、聪明的作家和思想家(与毕加索一样,格列柯也没有花太多时间与其他画家交往)。这让我们想到同时代的委拉斯开兹(他没有给留下关于格列柯的记录),在他死后的画室里,发现了这位画家三幅肖像,他总是被他的主人——国王的要求所束缚。

但在相对孤立的托莱多,格列柯可以随心所欲地做他喜欢做的事,从而形成自己的风格——他在最初于家乡克里特岛接受的后拜占庭传统的训练和后来在意大利学到的技术之间取得了独特的平衡。

格列柯,《探访》,约1610-1614

毕加索,《两姐妹》,1902年

在格列柯的杰作《奥尔加兹伯爵的葬礼》(The Burial of the Count of Orgaz ,约1586-1588年)中,看到这种自由的成果。这件作品的下半部分由几组肖像人物组成(其中一些主题出现在他后来的作品中),但画作上半部分所描绘的天堂景象因其完全无视透视而引人注目。相反,它代表了自由。毕加索在19岁时看到了这幅画,那是他第一次去往托莱多,在那里他还看到了格列柯的《探访》(Visitation,约1610-1614 年)——毕加索在1902年以此自己的作品《两姐妹》(Two Sisters)为蓝本,这幅作品被视为他蓝色时期(1901-1904)最重要的画作之一。

左:格列柯,《耶稣圣名的崇拜》,约1577-1579年,圣洛伦佐修道院藏;

右:毕加索,《召唤》,1901年,巴黎现代艺术博物馆藏

展览以毕加索艺术发展的年表为线索。在“蓝色时期”将格列柯《耶稣圣名的崇拜》(The Adoration of the Name of Jesus,约1577-1579年)和毕加索的《召唤》(Evocation,又名《卡萨吉马斯的葬礼》,1901年),这是一幅与他的朋友加泰罗尼亚艺术家卡萨吉马斯自杀有关的油画。

从那时起,格列柯在毕加索的生活中挥之不去。关于格列柯对其“蓝色时期”的影响,已经有很多研究,不仅如此,格列柯在毕加索的整个艺术生涯中都陪伴着他。

左:毕加索,《自画像》(局部),1901年,巴黎毕加索美术馆藏;

右:格列柯,《老人肖像》,约1595-1600年,纽约大都会博物馆藏

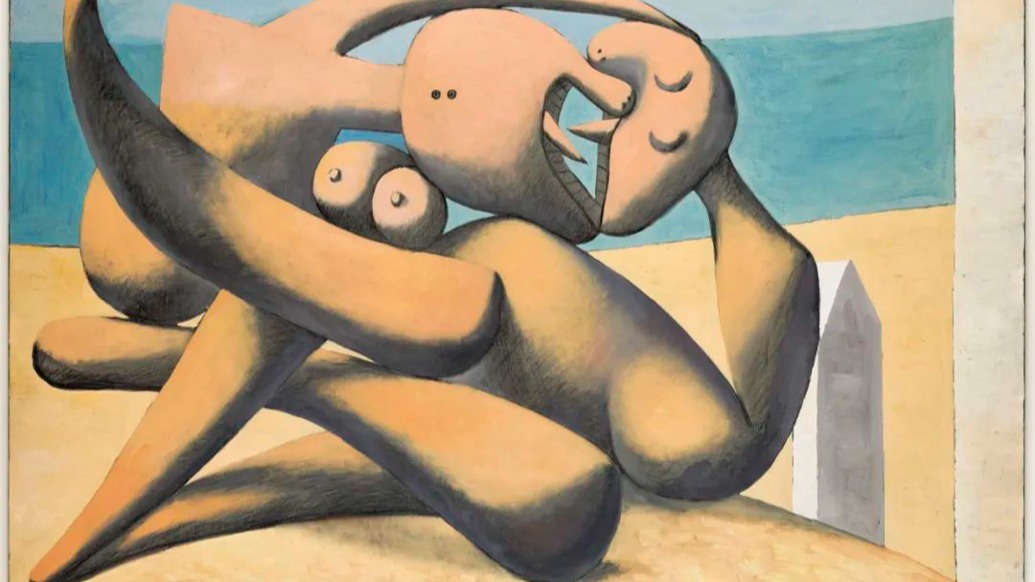

立体主义似乎是与格列柯一起诞生的——毕加索从格列柯处获得了对空间、色彩,尤其是扭曲的概念。此次展览中引人注目的对比之一——美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆收藏的格列柯《忏悔的抹大拉》(The Penitent Magdalene,1580-1585年)和英国泰特美术馆收藏的毕加索的《裸坐》(1909-1910年)——有助于探索两者作品中空间、色彩、扭曲的类比。

格列柯,《忏悔的抹大拉》,1580-1585年,纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏

格列柯图像中的失真和扭曲感是他使用的关键技法之一,被他同时代的弗朗西斯科·帕切科(Francisco Pacheco)发现,弗朗西斯科·帕切科是委拉斯开兹的老师和岳父,他写了一本具有里程碑意义的教科书——《绘画艺术》(The Art of Painting)。

当帕切科看到格列柯的作品时,他被他所称的“格列柯的残忍污迹”吓坏了,那是直接划过作品表面的笔触。帕切科属于他的时代,而格列柯则领先于它,这种处理油彩的方式在19世纪法国艺术家和作家的小圈子中才开始被重新认识。马奈、塞尚,重新发现和推广了格列柯,并将其视为是现代主义的先驱。毕加索的天才之处在于理解格列柯那些“残忍的污迹”,并将格列柯的细长人物和灰暗的色调融入自己的作品中。

毕加索,《裸坐》,1909-1910年,英国泰特美术馆藏

在《忏悔的抹大拉》中,格列柯不依赖于线条,而是用笔触的层层叠加体现造型和纵深。这是一种依赖内部结构的技法,需要精确、复杂和完美的计划,不是一蹴而就的。这一点在天空、岩石,以及人物的处理中均很明显。比如人物的衬衫和头发,格列柯在他的调色板中使用了灰色和银蓝色的单一色系,但却运用得如此微妙,显示出细腻丰富的调子,从最纯的白色到最深的黑色,格列柯将造型抽象地排列在褶皱中。

格列柯,《圣巴塞洛缪》,约1610/1614年,托莱多格列柯博物馆藏

毕加索的《裸坐》创作于1909至1910年,是立体主义的早期作品,立体主义强调突破画布的二维性。在此,毕加索的主题既不是平面的,也不是立体的,它被分解成几何碎片,逐渐积累形成一幅图像。它创造了一种浮雕的错觉,更少依赖透视,更多依赖于明暗之间的差异——类似于格列柯的“残忍的污迹”,毕加索的调色板也减少到近乎单色的范围,仅有棕色、灰色和奶油色。

虽然毕加索并非有意识地在《裸坐》中模仿格列柯,但将两幅画放在一起仍然是非同寻常的,构图结构的相似性凸显了两位画家色调使用的相似性。很明显,格列柯的作品从一开始就渗透到现代绘画之中。

《忏悔的抹大拉》和《裸坐》细节比较

看到立体派作品边的格列柯,应该会让人感到震惊。抹大拉是美丽的,她虔诚地望向上帝。 在《裸坐》中,脸部被完全抹去。然而,她与抹大拉有着完全相同的温柔。看看毕加索从格列柯那里汲取的形式(笔触、空间安排、色调)会改变画面的情绪。与格列柯的密切合作让我们对立体主义有了更深入的了解——通过毕加索的眼睛看格列柯也让我们对这位年长的艺术家有了新的认识。 在《忏悔的抹大拉》中有一个令人惊讶的时刻,格列柯在天空中凿了一个洞,用一种完全抽象的方式玩弄着周围的云,就像毕加索作品中所强调的那样。

左:格列柯,《圣保罗》,约1585年,私人藏;

右:毕加索,《狂热者》,1912年,巴塞尔美术馆藏

格列柯富于表现力的圣徒画像《圣保罗》(Saint Paul,约1585年,私人藏)和巴塞尔美术馆的馆藏《狂热者》(The Aficionado, 1912年)也可见立体主义成熟期的进阶演化。

毕加索,《情侣》,1967年,巴塞尔美术馆藏

在毕加索抛弃立体主义之后,格列柯对毕加索的影响持续了很长时间——尤其是格列柯肖像的创造性一直是毕加索艺术的试金石。展览最后一部分是毕加索1967年的作品《火枪手》(the Musketeer),86岁的毕加索画这件作品时候,正处于手术后的恢复期。在它的背面,毕加索有一个签名,上面写着“Domenico Theotocopulos van Rijn da Silva”——格列柯、伦勃朗和委拉斯开兹名字的混合体。毕加索明白他不会太长时间停留在一种风格中——他必须不断前进,不断探寻,不断研究过去的艺术。这就是他的独特之处。而毕加索与传统的决裂实际上是通过其他方式的延续。

左:格列柯,《圣保罗》,约1585年,蒙特利尔美术博物馆藏;

右:毕加索,《火枪手》,1967年,路德维希博物馆藏

注:展览将持续至9月25日,本文编译自《阿波罗杂志》6月号《格列柯如何震撼了毕加索》和《艺术新闻》相关报道。

- 一代地产传奇落幕

- 商务部将帮助外贸企业拓内销

- 加拿大新任总理访问英法

- 港股21世纪教育暂停交易,停牌前股价跌近1%

- 黄金珠宝概念股持续拉升,莱绅通灵涨停

- 福建省的一所民办研究型大学,由企业家曹德旺倡导发起

- 一种数字广播技术,又称“有声博客”,即Podcast

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司