- +1

布洛克金奖中国第一人,李德仁院士说这是对中国硬核科技的肯定

编者按:

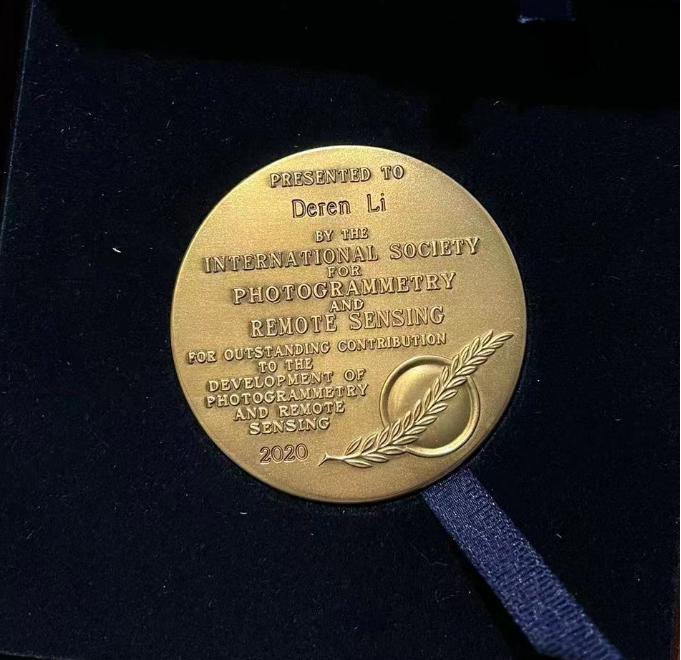

当地时间6月6日,第24届国际摄影测量与遥感大会在法国尼斯盛大开幕。李德仁院士被授予布洛克金奖(Brock Gold Medal Award),以表彰他为摄影测量、遥感和地球空间信息科学发展作出的里程碑贡献。

布洛克金奖由美国摄影测量与遥感学会(ASPRS)资助设立,每四年评选一位在摄影测量、遥感和地球空间信息领域作出杰出贡献的科学家,是国际摄影测量与遥感领域最具影响力的一个奖项。李德仁院士我国获得该奖项的第一人。

因疫情原因,原定于2020年举办的第24届国际摄影测量与遥感大会延迟到今年举行,图为李德仁院士所获奖章。李德仁院士未到现场,奖项由其学生代领。

在线发表答谢词时,李德仁院士特别提及2006年中国开始实施的高分辨率对地观测系统重大专项。“我们发射了资源三号(ZY-3)民用高分辨率立体测绘卫星,可以测制1:5万地形图。我们还发射了高分七号(GF-7)卫星,可以生产1:1万地形图产品。”

这个由他建议成立并担任科研负责人的项目,“将中国卫星的分辨率赶上了世界最好水平”。而在接受《武汉晚报》采访时,他也流露出了自豪感,“这个奖宣扬了中国的成就,也引导着世界的走向”,“是对中国科学家自立自强、坚持追求卓越的肯定”。

以下为正文

获得布洛克金奖后,李德仁表示,中国提出互联网卫星、对地观测大脑等开创性的研究方向,改变了遥感科学的面貌。

“以前人家看我们清楚,我们看人家模糊,现在人家看我们清楚,我们看人家也清楚。”他说。

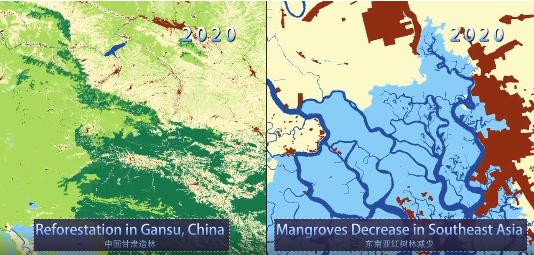

“清不清楚”这件事,在两年前也有一段佳话。2020年,联合国成立75周年时,我国送了份“贺礼”。

那是一张最新的全球地表照片,30米覆盖数据囊括了世界耕地、森林、灌木地等1.49亿平方千米的面积,甚至还首次把南极洲完整地“划归”进去,补上了前一版的信息空白。

中国数据反映地球表面格局变化

这种高科技公共产品,我国捐赠了3次。从2000版、2010版到2020版,10年一次的“快照”,影像越来越清晰、数据越来越丰富,展现的是中国遥感人的集成智慧。两院院士李德仁作为其中的一份子,亲历了国内测量遥感从无到有的爬坡过程。

而搞遥感脱离不了卫星。想当年,面对西方的技术封锁、产品禁运,李德仁可是硬靠三流器件造成了卫星!

以软补硬,全靠拼

20世纪90年代,中国人造卫星有道难迈的门槛。

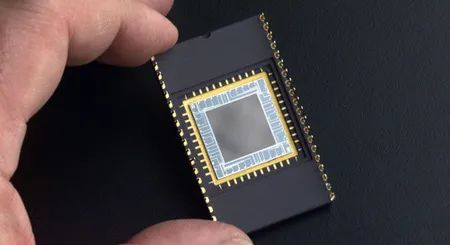

当时,国外除了技术封锁,在器件产品上也严防死守。有钱买不到好器件,让卫星必须用的电荷耦合元件(CCD),俗称图像传感器成了个大问题。

CCD,又称图像传感器,是一种大规模集成电路光学器件。

这是种用于探测光的硅片,主要作用是成像。在30多年前,一流产品大概是每条3.6万像素,美国造,中国科学家见都见不到。国内能买到的、性能好的只有一种——加拿大产,4096像素。

李德仁没办法,只能退而求其次。他想方设法把像素低的短帧,一个一个拼起来,5个凑一堆、7个连一串。并且要保证这些短帧实现性能的叠加,还得让它们整整齐齐排列在一条线上,没有上下起伏,容不得左右偏差,连成像素单元的黑白灰度都要调成一致的。

这怎么能办到?

那会儿人们喊得响亮的口号是“以软补硬”,也就是用软件方法弥补硬件上的欠缺。“人家是一流器件在做(卫星),我们是二流的、三流的,所以美国人认为‘你们搞不过我’,但没想到我们这些人靠科学,靠数学,靠理论把问题解决了。”

没有浩浩荡荡的团队,更没有天价的辅助仪器,李德仁一闷头钻研了5年。他就带了个博士生,拿笔杆子当“计算枪”,搞定了CCD,也顺便搞定了全自动实时处理,解决了中国航天的燃眉之急。

带着连串CCD的卫星上天了,靠的是李德仁的技术。据说,最长的一个卫星足足拼上了17个短帧,把短的变成长的,软技术补上了硬实力。

技术的黄金时间

时至今日,要说 国产卫星在役总数已居世界前列,但在各类历史盘点的报道中,我国卫星总绕不开3个字:起步晚。

单看1999年,领跑航天的美国发射了IKNOS,空间分辨率提高到1m。反观国内,风云一号气象卫星历经两次姿态失控,才终于靠FY-1C在太空站稳脚跟,分辨率姑且算是1000m。

之后到21世纪,几十颗国产卫星陆陆续续升空,有通信的、导航的、遥感的……

卫星数据的身价在信息化时代水涨船高。作为圈内人的李德仁,第一时间意识到:高分辨率对地观测技术可能要发挥大作用!于是,他早期便倡导国内尽快搞出一套商业化运营,加快数字地球的建设。

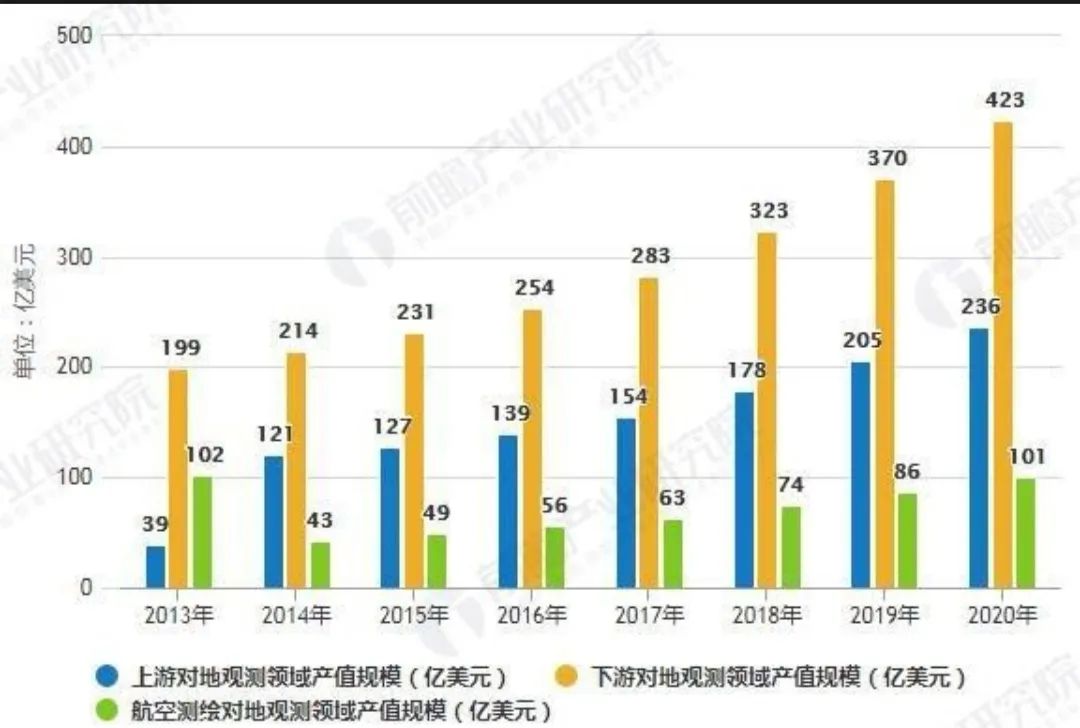

2013年—2020年,全球对地观测领域产值规模统计情况及预测。

而事实证明,十几年过去,高分辨率对地观测技术确实没辜负李德仁的期待。从中国地理信息产业协会发布的报告来看,截止到2017年,全球对地观测领域的产值为500亿元,并且这个数据还在不断飙升。

对地观测究竟凭什么这样值钱?

其实真正有价值的是观测数据反应的变化。李德仁一直对汶川地震耿耿于怀。地震发生后,在最紧迫的黄金72小时里,救援重心要放在哪儿?本来应该是通过收集地震前后的数据变化,对当地的情况进行有效判断。当时,身为遥感信息收集与灾情评估的项目组顾问,李德仁心急如焚。原因是我们当时没有遥感卫星,等他从意大利手里拿到数据时,距离地震发生已经过去3天。

这个亏吃下去,成了李德仁心里解不开的疙瘩。他有、你有,都不如自己有!自此,加快国内卫星组网,实现中国的对地观测数据自主,就是他心中头等大事。

一晃9年过去,2017年九寨沟地震时,李德仁用4个小时就完成了灾区遥感数据分析,给救援队伍的科学部署指明方向。2020年年初,得知火神山、雷神山开建,身在武汉的李德仁坐不住了。他给学生张过打电话,让调集国内外的卫星资源:“我们就要0.5m~1m分辨率的,马上动员。”

有了这些遥感数据,李德仁和同仁们立马化身“云监工”,时刻关注着工程进度。

周边环境形变量是多少,会对市民造成影响吗?“有人提出一个问题,说‘火神山附近有湖泊,建这个医院会不会对湖水有污染’。我让张过赶快去调珠海一号高光谱卫星,能测水里的物质组成,去看看修之前、修之后,水环境有没有变化。没有变化就告诉大家没有影响环境,这不是老百姓关心的事嘛。”

不退休就为一件事

这几年,国产卫星奋起直追,其中的技术和数据已经毫不逊色国际,尤其是5G、6G时代的到来,让测绘遥感有了更广阔的施展空间。“一味跟着美国走,永远都是第二。”李德仁不再满足于跟跑、并跑,他想,最好是能将中国从航天大国推向航天强国。

于是,开始“牵”着卫星走路。

2015年,李德仁就地理信息产业如何发展写了篇文章,深入探讨了遥感、导航卫星等产业融合与技术集成。多功能,成了卫星发展的一项指向标。3年后,一颗名为“珞珈一号”多功能集成卫星在酒泉卫星发射中心升空。

这是自李德仁提出概念后,武汉大学与相关机构共同研发的全球首颗专业遥感卫星。分辨率130米,同时它在理想情况下能15天“扫”地球一圈,得出完整的夜光遥感数据。

“珞珈一号”上线数据覆盖状况

最可贵的一点是,这是一份共享资源。数据发布系统仅试运行两个月时,就为3000多位用户提供了3.6万多景数据。这些数据反映的是人类的夜间活动,与国家GDP相关,与城市扩张发展挂钩,与地区贫富程度紧密联系……比如像叙利亚,4年内战导致它83%的夜间灯光消失,哪些地区损失最严重基本就可以和战乱关联起来。

如果仅仅做到这种程度,李德仁认为还远远不够。“我们的目标是到2030年,要将天上所有的卫星,打造成一个天上的互联网,把遥感数据的处理也放到天上去,为所有人提供服务。”

所以,在2019年的公开讲座中,李德仁提到了“珞珈二号”“珞珈三号”,以及一项耗资350亿元的大规划——通导遥一体天基信息实时服务系统,简称PNTRC。

P就是定位,N就是导航,T就是学术,R就是摇篮,C是通信,杂糅在一起,就是中国的空间信息网络。和美国2004年发布的PNT不同,这是次更超前的服务概念,300多颗导航卫星和200多颗光学卫星覆盖全球,处理速度1分钟,实时定位分辨率0.1m,预计超值超过1万亿元。

2019年7月,有关PNTRC筹建的规划书,已由多位院士联名递交给国家。这又是一次从无到有的开始,是一场空天资源的抢夺。李德仁直言,如今还不退休就为了这件大事,他自己,正处在精神抖擞的备战期。

“人有了精神,有了本事,国家就有希望。”

原标题:《布洛克金奖中国第一人,李德仁院士说这是对中国硬核科技的肯定》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司