- +1

洞鉴|芒福德《城市发展史》:伴随权力与战争而来的城市

今年2月,澎湃市政厅刊发了题为《建城千日,毁城一时:城市未必文明,战争绝对野蛮》的文章,揭示了现代战争的嗜血残忍,使得人们颠沛流离、家破人亡。当下,俄乌战争持续三个多月,共产生1400万难民,其中300万难民背井离乡,波及城市难以数计。乌克兰东部城市哈尔科夫是遭破坏最严重的城市,已有四分之一的建筑物被摧毁。

令人触目惊心的战争,似乎有个显而易见的规律:城市始终是战争重点打击的目标,而战争源起的地方却又常常是另一座城市。因此,国与国之间的战争,似乎本质是城与城之间的战争。

正如柏拉图所言:“每座城市与其它城市都是处于自然的战争状态。”从古至今,城市发展历程始终与战争为伴。战争,既能对城市文明构成致命威胁,破坏乃至毁灭城市,也能反过来为源头城市带来强大的发展动力,壮大其集权势力。后者似乎无一例外成为侵略战争的理由(当然,最终事与愿违的也比比皆是)。

城市理论家刘易斯·芒福德,以新石器时代人类文化的证据为基础,以城市的起源之初,阐释城市与战争的唇齿相依,通过抽丝剥茧,得出以权力集中和对外战争为基本结构的城市崭露史。

权力的集中:猎牧者

上篇关于芒福德《城市发展史》的文章《向生活的意义中追溯城市功能》里,我们看到,母系制度下的村庄社会,为人口不断繁衍提供了最基本的容器。这成为后来城市的基本功能所在。然而,新石器时代的文化,走到母系制度便裹足不前。原因在于,食物和生育的需求均已得到满足。在这样的文化中,人们需具备的能力和品格,无非模仿、重复与耐心而已。

交通运输尚未起步时,每个村庄实际都只是自成一体的小世界。人们只沉湎于身边的事物。村庄就“像一个未受精的卵,而不是已经开始发育的胚盘,它还有待于一个雄性亲本向它补给一套染色体方能进一步分化,发育成更高更繁复的文化形式。”

芒福德指出,与定居农耕生活相对的是流动的猎牧者,其壮大为母系社会带来了不稳定因素,使母系村庄逐渐发展为男性统治的城市。如果说,村庄是女性的,那么后来出现的城市,尽管将女性的意象与容器功能都吸纳于自身,但其本身则是男性意象的产物。

芒福德认为,此处的男性主要指猎民。在野兽频袭的自然环境下,受到猎民保护的村庄更易繁荣。由此,猎民地位逐渐提高,成为村庄社会的保护者。渐渐地,猎民成为收保护费的人,村民只能尽力屈从,不然,保护者可能演变为压迫者。加上长期狩猎生活,猎人拥有更广阔的视野,超越了村落的见识,面对危险复杂的外部环境,也有更丰富的想象力与冒险精神。这便是后来城市里卓越伟大的政治领袖形象的雏形。他能领导人民将追求卓越的过程应用到整个物质环境的创造中,从而掀起所谓“城市革命”。

芒福德认为:“从吉尔伽美什到赫拉克利斯,都以自己超凡的力量树立了样板。在完成每一件沉重的体力劳动任务的同时,每个人都多少成为了英雄,都多少超越了自然人的局限。”可见,曾经保护村民的猎人逐渐变为收受贡品的领袖,具有了超凡意义,成为权力中心。

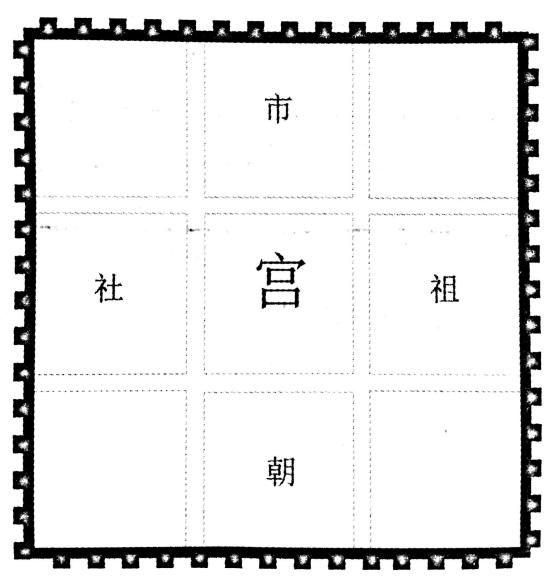

段义孚指出:“在城市里可以体验到高度和深度,简言之,体验到卓越崇高。”要实现这种卓越崇高,不仅需要领袖本身所具备的卓越光环,同时还需宗教来辅佐。因此,“城市的起源同祭司权术和王权的兴起,以及伴随的大型祭祀中心的兴起密切相关。”这样的城市,在空间形态上,通常是正对四个基本方位的方形格局,正如中国的理想城市格局——《周礼·考工记》中记载的:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”

在这样的城市里,中央区通常安设宫殿与皇帝的宝座。皇帝不仅是世俗的最高统治者,同时身兼宗教上的祭司职责。因此,中心不仅意味着平面位置,还在人人关系与天人关系中具备特殊与崇高的意义。

《考工记》中的九宫结构(图片来自《文化地理学释义》)

牧人是猎人精神上的兄弟。猎人强调征服,牧人则重于规训。正如芒福德所言,猎人“将他们宰割猎物的技能转化为统治其他人群、宰割其他人群的更高级的组织化职业;而牧人的职业则向着遏制权力和暴力的方向发展,并形成了一定程度的正义习俗制度。”因着牧人的意象,城市(或城邦)的政治活动便具备了道德性,其统治权才具有了生产社会秩序之功能,而不仅为专施压迫之功能。否则,城市的权力将难以为继。如福柯所言:“一个城邦只有在其领袖是有德性的条件下,才能是幸福和秩序井然的……这种人(领袖)有一种’神性’,他不仅对他自己有利,而且对其他人也有利。”

约公元前1000年,以色列的国王大卫,曾经是一位牧童,被后世尊为人民的牧者。伦敦V&A博物馆收藏的米开朗基罗的大卫像复制品。刘苏 摄于2020年

可见,少数人向内统治大多数人的集权关系,和城市的雏形——要塞和城堡——是相伴而生的。但芒福德也提醒我们注意,城市处在雏形期时,战争并不多见。当城市真正出现后,对外侵略才频繁起来。因而,战争乃集权发展到一定阶段的产物。

此外,正如理查德·桑内特所言:人类的身体与空间之间存在着密切的关系,明显影响着人与环境以及人与人之间的互动方式。因此,在建筑物的形态上,猎民魁梧粗犷的身体意象,逐渐成就城市中大体量、大尺度的建筑物,机械力也逐渐为人所重视。

芒福德认为:“如果说过去一个局部地区的力量仅可建立一座小堤坝和沟渠,那么,整座城市的大规模行动则能把整个儿流域地带变成一个统一的河网纵横的水利工程体系,发展粮食生产和交通运输——输送人口、物资、原料到外地去。”

因此,首先城市与周围自然环境的关系发生了巨大变化。村庄社会需要紧紧依附于附近的生态环境,城市则不然,它可以从很远的地方调运物资来支持自身发展。因而,大规模的交通是城市权力创造出的一大成就。例如,在中国汉代,司马迁对此成就论述道:“自京师东西南北,历山川,经郡国,诸殷富大都,无非街衢五通,商贾之所臻,万物之所殖者。”

拉斯维加斯。依靠发达的交通,建在荒漠里的一座豪华赌城。 IC 资料图

其次,随着城市物质体量与形态的演化,社会关系也出现深刻变化。芒福德指出:“在从分散的村落经济向高度组织化的城市经济进化过程中,最重要的参变因素是国王,或者说,是王权制度。……国王占据中心位置,他是城市磁体的磁极,把一切新兴力量统统吸引到城市文明的心腹地区来,并置诸宫廷和庙宇的控制之下。……他的权力和特权变得非常庞大,而与此同时,他的僚属与臣民的力量却相应地缩小,沦落到一种不能有自己的意志,不能企望脱离这位统治者而生活的生存状态。”与此同时,村庄里淳朴的人际关系与从容不迫的生活节律逐渐消失,劳动也渐渐同其它活动分离,产生出针对大规模劳动的城市“管理革命”,加上复杂多样的职业团体出现,形成了更高的权力、社会与文化的统一体。

综上所述,曾经的村庄社会是静谧的、女性的、生育的、拥抱的,城市的社会关系则主要呈现出征服的、男性的、生产的与规训的特征。换言之,最初的城市乃男性猎牧者逐渐取代女性族长后而产生的更大规模的集权社会系统。

祭祀与战争

古代城市作为一个集权的社会系统,其发展需要借助不断的战争与祭祀才能维持。换言之,祭祀与战争是城市得以发展的重要催化剂。“无论城市的物质形式或是它的社会生活,自形成城市的集中聚合过程开始之初,很大程度上都是在违背理性原则的、不可思议的战争目的中逐渐形成的。”

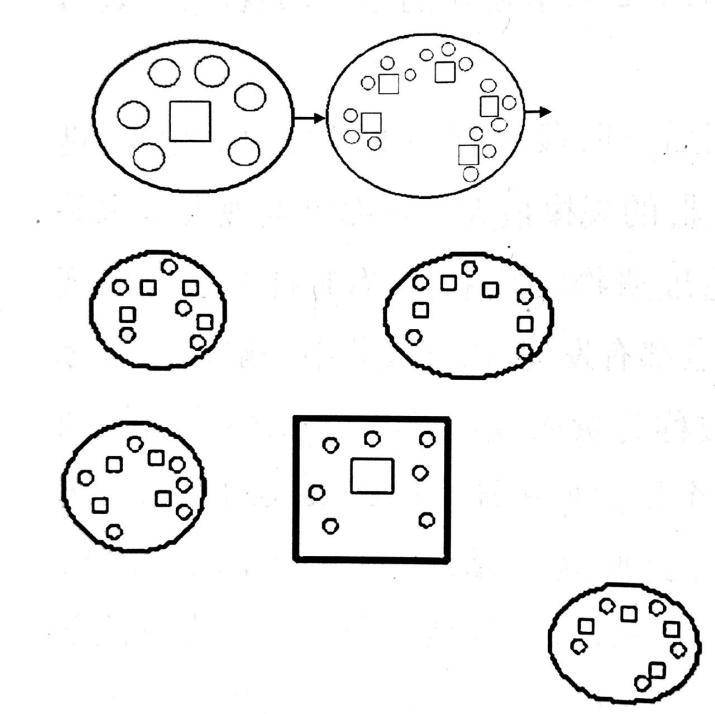

美国历史地理学家保罗·惠特利曾强调,世界上最早的城市往往因着祭祀中心的聚合作用发展而成。他说:“通过这样的城市,原本平等的、田园式的、血缘的社会转变为阶级的地缘的社会。”同时,著名历史地理学家唐晓峰还认为:以祭祀中心为基础的人文中心在理论模式上乃“从原始时代单个房屋群中的大型房屋,升级到若干房屋群之间的广场(也可以是大型建筑物),再升级到聚落群之中的中央城邑。”因此,从村庄聚落到城市聚落,祭祀中心始终是其发展的基本结构。

“中心”在原始聚落体系中的演变示意图 图片来自 《从混沌到秩序》

进而,当统治者将超凡的王权与神权都集中在自己手里时,城市就开始企图以宗教仪式为途径控制自然力,其目的在于保佑民生安定、粮食丰收。

古人类为保障丰收而举行的仪式,常常以人作为牺牲品。有时,最宝贵的牺牲品正是那位集神权与王权于一身的君王自己。但是,若频繁以君王作为祭品,或消减这一权位的诱惑力,因此,便出现了“替身”。“这位替身先要领受一番王权的全部荣耀和特权,同国王的情况一模一样,目的是使他最终能合乎礼仪要求地代替国王走上祭坛,受宰祭天。”这类似福柯关于权力的结构主义观——君王本人究竟是谁,或许是次要的,而维续不断的权力结构本身,才是社会系统之核心。城市的形成与发展,便是权力之结构从分散、点状、依附于大地的村落自治权,向着集中统一的、指向宇宙秩序的君权不断聚合的过程。最终,这样的集权模式亦无可避免殃及其它城镇,表现为,以掠获祭祀牺牲品为目的而发动的周而复始的侵略战争。例如,阿兹特克人(位于今墨西哥)发动对外战争的主要原因正在于此,其在一年之内,献祭的俘虏可以多达2万人。

电影《启示》为观众还原了阿兹特克人为敬太阳神所举行的活人祭祀的画面,这场发生于1488年的人祭在4天内杀死了约4万人。

这样的侵略战争直到19世纪仍流行于许多原始民族部落的城邦。因此历史学家亨利·皮隆尼才十分认同“自有人类,便有战争”的说法。城市一旦形成,大规模的讨伐和破坏活动便占主导,代替了村庄社会里小型偷窃劫掠个别牺牲品的活动。过去保障作物丰产的祭神活动,演变为它的对立面——集权下的军事控制、周期性的对外掠夺和同类相食的祭典。

芒福德认为,那时战争造成的物力消耗与人员伤亡,不亚于今日的现代战争,但其目的却仅在于掠夺一批俘虏,杀掉作为神灵的祭品,开办一场自食其类的盛宴而已。“由此可见,城市对于战争体制的形成所起的作用,是根植于更远古的原始社会中的祭神礼俗:只不过是从一种童稚式的梦幻,随着机械能力的不断发展,变成了成年人的噩梦。”

伴随着王权制度与城市的对外扩散,战争规模也在全世界扩散开来。甚至一些尚未形成王权制的民族也卷入战争,波及范围远远超出一些古老的中心地。因此,人类史的大部分进程中,破坏与奴役始终伴随也威胁着城市文明发展。“经过五六千年的城市发展,许多温和、礼让、讲究协同合作的部族都被灭绝了,或者难以继续生存了;而那些富有侵略性、好战的部族却延续下来,并在文明的中心地带繁荣起来。”《旧约·士师记》里记载的,位于约旦河上游,民风淳朴、与世无争却孤立无援的拉亿城正是被以色列人但支族发动的侵略战争所毁灭。而这样的事件(约公元前一千多年)也只是这般历史脉络中的沧海一粟。

与此同时,在城市王权不断扩展的过程中,屠杀的能力也不断增强,杀戮的手段也日益残忍。高大厚重的城墙、深不可测的壁垒壕堑都是城市恐怖侵略势力的象征。亚述帝国的首都尼尼微城,正是这样一座军事集权的恐怖之城。

《旧约·约拿书》中描写道:“这尼尼微是极大的城,有三日的路程。”在犹太人的经典中,它被称为“血腥的狮穴”。尼尼微城有人口12万之多,是一座军事之城,拥有当时中东地区装备最精良、兵种最齐全的军队,有轻装步兵、重装步兵、骑兵、战车兵、工兵等。配备有最强大的攻城武器——投石机。因此,亚述帝国才能对周边国家发动不止息的侵略战争,是古代一座典型的军国主义城市。尼尼微的城墙长达12公里,有内外两重,城门多达15座。此城位于底格里斯河多条通商路线的交汇处,地理位置优越,有一条20米的水渠将水引入城中。同时,考古发现,尼尼微城还因亚述国王辛那赫里布在此建造世界七大奇观的“空中花园”而闻名。然而,尼尼微城也因其对待战俘的残忍而闻名。通常,尼尼微城的士兵会接连砍断战俘的一只胳膊和两条腿,然后要求战俘用仅剩的一只手同砍他的那名士兵握手。

尼尼微城的血腥浮雕艺术《皇家猎狮图》。狮王被国王的一支箭射中,鲜血从口中喷出。

因此,芒福德说:“专心致力于战争成了至高无上的‘皇家娱乐’,于是城市中空前大量的新资源便从工业生产转向制造新武器,如青铜时代的战车和攻城的冲角便是这时代的产物。农业剩余出来的人力变成了大量贮备兵员,这种局面本身便在统治阶级当中鼓动起无限制的暴力狂情绪;这种情绪在我们当今这个时代又再次爆发了,甚至包括那些经过严格科学训练的所谓理性头脑,也陷入其中。每座城市都成了强权势力的钱袋,而他们对城市在另一种条件下曾促进交流与和解的那些高尚手段,却置若罔闻。”

经历过两次世界大战的刘易斯·芒福德,看到城市现代技术文明的险象环生、危机重重。他认为,通过追溯城市起源,去寻找当今城市文明问题里的症结所在,已成为当今城市研究的一大任务。

而追溯城市发展的线索时,他发现,自己已将城市历史中最不堪入目的事件都揭示了出来。倘若说,以各种方式行使权力,正是文明的本质(福柯也认同此观点),那么城市则找到了各种方式呈现这样的文明——斗争、侵略、统治、征服和奴役,芒福德一针见血地说道:“这种婴幼时代的创痛从此便萦绕在了以后所有社会发展的全部时代里,也包括我们现今所处的时代。”

结语

仅在20世纪,人类就经历了难以数计的战争。让我深有感触的,与战争有关的亲身经历却出现在2019年冬季,是在波黑的首都萨拉热窝参观战争儿童博物馆。

上世纪年代上半叶,我还在念小学,电视里天天报道着遥远的波黑战争。那几年,世界上众多城市都迎来经济腾飞。亚洲四小龙风头正旺。然而,萨拉热窝这座东西方宗教与文化的枢纽之都,却忽然沦为波黑战争期间硝烟弥漫的一座炼狱。而今,当亲身漫步于萨拉热窝的大街小巷时,都能见到各处的博物馆、纪念碑、弹痕累累的房屋,仍在述说着当年那场惨绝人寰的战争。

战争儿童博物馆位于萨拉热窝市中心萨瓦河边,距离被称为“一战导火索”的拉丁桥不过步行十来分钟的距离。一栋白色的二层小楼里,陈列着波黑战争期间孩子们的各种用品,有书包、玩具、作业本等,每件物品都讲述着悲惨的故事,控诉着战争给儿童带来的梦魇。

参观过程里,我一直在思考,为什么一定要修建一座儿童博物馆来讲述战争?当我慢慢读着这些物品旁所写的孩子的故事时,脑海里渐渐浮现出儿童视野里才能看见的战争世界,便似乎明白,修建这座博物馆的目的,是为了让成年人也用儿童特有的单纯目光去重新审视战争的本质。

因此,当我试着剥去成年人关于政治、经济、军事、民族和宗教的那一套诠释以后,浮现在眼前的战争,竟是爸爸妈妈被一群陌生的叔叔抓走或杀死的一幕幕凄凉场面。这让人重新忆起,在宏大的战争叙事里,掩埋起的关于“爱”“良心”与“温情”的微观叙事。人性深处最宝贵的这些微小事物,在战争的铁拳下又有着怎样的价值?自古以来便与战争相伴相生的一座座城市,如何才能真正承载起这些细小而美好的事物?

波黑战争期间,孩子们玩过的秋千。陈列于萨拉热窝战争儿童博物馆。刘苏 摄于2019年

参考文献

[1]段义孚著. 浪漫主义地理学:探寻崇高卓越的景观[M]. 新北市: 立绪文化, 2018年.

[2]理查德·桑内特著. 肉体与石头:西方文明中的身体与城市[M]. 黄煜文译. 上海:上海译文出版社, 2006年.

[3]刘易斯·芒福德著. 城市发展史——起源、演变和前景[M]. 宋俊岭, 倪文彦译. 北京:中国建筑工业出版社, 2005年.

[4]米歇尔·福柯著. 性经验史[M]. 佘碧平译. 上海:上海世纪出版社, 2005年.

[5]唐晓峰著. 从混沌到秩序:中国上古地理思想史述论[M]. 北京:中华书局, 2010年.

[6]唐晓峰著. 文化地理学释义——大学讲课录[M]. 北京:学苑出版社, 2012年.

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司