- +1

陆蓓容︱不知名画家顾大昌:一位晚清苏州士人的生活与思想

不知名画家顾大昌

晚清苏州有位画家顾大昌,身后落寞,记载无多。他的老师刘泳之(1809-1847)名气倒还大些,画风精细明丽,在吴门趣味之外另开生面,徐邦达、万青屴、朱万章等几位先生都曾有过讨论。2013年,邹绵绵先生撰文考出顾氏父子行实大略,由此知道大昌字子长,号棱伽山民,生于嘉庆二十年(1815),绘画作品仍零星散见人间。2015年李军先生又做过补缀,本文不必再作赘言。

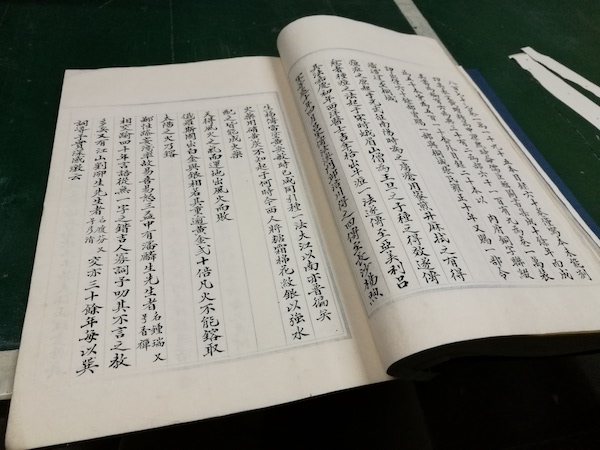

徐邦达考证刘泳之生卒,曾引及顾大昌《归实斋画计》。今年初春到苏州博物馆,承李军先生美意,得以在雨窗深院中细读钞本,这才知道《归实斋画计》实与《不可必录》《雪泥爪印》《亸语》几种小稿共成一帙。这些稿子都成于光绪六年(1880)及其后。第一种是顾氏知见刘泳之作品目录,第二种是追记太平天国之乱时自家失毁的藏品目录,第三种是甲子(1864)以后自己的绘画作品目录,第四种则是随笔。它们的篇幅都很小,然而拼凑起来,也能略窥衰乱末世里一位画家的艺术、生活和思想。

首先说说刘泳之、顾大昌师弟两人的画。顾氏对老师的遗作非常上心,录存时尽量写明来龙去脉,若是临摹作品,甚至会尽量记下原作、摹本分别藏在哪里,尽管他的信息来源必定有限。但至少我们一方面可以知道道光年间,刘泳之在苏州能够看到哪些人的画,另一方面也可以部分接触到他的收藏者们。

这份目录中排在首位的是《临南唐李后主、周文矩合作重屏图》,正好拿来举个例子。传为周文矩的《重屏会棋图》有好几件,但与李后主合作一件来源不见得很早,在明代张丑的《清河书画舫》中才有著录。乾隆年间吴修《青霞馆论画绝句》亦曾及之,且说明原为江阴夏一驹所藏,陈留方售之毕涧飞,又转归苏州许氏。这和顾大昌记录的“笪江上书签,毕竹痴长题,道光时藏许潜庵处”大致相合,因知自明以来流传有绪。刘氏临本先归朱绥寿,又归蒋庚生,转入秦澹如手中。

目录中比较靠前的几件都是人物故事画,比如《临宋徽宗投壶图》《李卫公见客图》《王济观马图、《玄女授书图》,并未说明原作者,可能原来就是某一系统的传摹之本。此外就以宋元以来的山水作品为主。明四家之中,文征明最多;清初以来诸家之中,王翚最多。这和苏州藏家著录中展现出的趣味确实相合,从清中后期的整体情况来看,可能也是全国收藏界中普遍的趣味风潮。

照相术普及到书画作品之前,摹画是很常见的。有时候藏者先拥有原迹,又想要一件复制品;又有时候画家想要临摹原迹,就多画几张,送一张给原藏者。顾氏能了解的信息似乎有限,按他的记录,刘氏身后,摹本只分散在十人左右的小圈子里。除了他自己,朱绥寿、毛庆臻、施春煦、陆日爱、江湜、顾承、映月和尚各得若干件。朱绥寿、映月都能画,顾承是过云楼主人顾文彬的儿子,毛庆臻也有些收藏。其余几人与书画界的缘分已经不易考察了。

临摹的趣味比较集中,创作就很不一样。有一些半命题的文人行乐图,比如出自东坡诗的“太华峰头作重九”、“故乡无此好湖山”,出自唐诗的“深柳读书”,这类作品早已自成传统。也有即事成题的《百花洲泛月图》,以斋馆为名的《小草庵图》,更加切合受画人的需求。还有人物故事,“陈孝子怀糕遇仙”,以及风俗人物,譬如钟馗、南极老人、刘海蟾、酒仙、观音、红拂。画家可以什么都画,记录者则把一切都当成作品写下来。至于收藏者,可能就依需求和爱好,有选择地购买。

顾大昌对自己的临摹与创作也加以记录。《不可必录》里有他曾经临摹的古画名目,与《归实斋画计》一对,就知道多数作品是跟着老师临的,因为名目一模一样。譬如《重屏图》临过四幅,《投壶图》《鹤听琴》各两幅,等等。从这个数量来看,不太可能总是对着真迹原作慢慢打熬,恐怕他不过是用刘泳之的旧摹本做底本而已。商务印书馆珂罗版《名人书画》十四集中有顾大昌癸卯年(1843)临《李德裕见客图》,题跋略谓“彦冲夫子临本似胜原作,假归重橅”,正可为证。

过去读清中后期苏州几种书画收藏文献,曾诧异何以大家多少都知道某画在某家。拜顾氏记录所赐,倒不难想见名迹的“消息”怎样在地方上扩散流传——各种一手二手三手摹本不断产生,原画长什么样子,流传次第如何,藏在哪里,可能并不是秘密。这种传摹正可视为书画收藏对于“当代”艺术的滋养。七折八扣实属常态,却不妨认为那折扣掉的部分,可能是传统的损失,却也正是“发展”的一点空间,只不过这发展未必出于大家的本意。

《雪泥爪印》记录了顾大昌1864年以后的临摹与创作。有一幅《惠麓品泉》,李鸿裔为题引首,还有几位地方名贤题跋,看来像一种实景的文人行乐图。李氏当时做到江苏按察使,又加布政使衔,是苏州往上两级的地方长官,故称为“太公祖”。又有设色松柏各四幅,写明为沈秉成“大公祖”而作,则是因为沈氏当过苏松太道台。此外,受画者也常常是地方士绅。补用苏州知府刘履芬、过云楼顾承,词人潘钟瑞等,都得过松柏花卉等一干作品。

再翻过几页,就看到全然不同的内容。顾大昌画了三件《墨柏水仙花》,分别送给“草庵幼尼幻如”、“优人陆祥龄”、“乞人陈阿大”;又画《红桃白燕》,送给上海名妓蝶仙。单看名目,这些人与士大夫们得到的作品差别似乎不大。前面提到,顾氏的临摹作品门类很广,他应该知道某些谐音与母题可以变成颂祷之辞;但他似乎又特别擅长画松柏,也就这样坦然赠人,并不锐意区别对待。

尽管晚清官衔泛滥已是常识,还是很难想象顾大昌这样身背“诰封资政大夫”二品官衔,身后立了牌坊的人,与倡优吏卒之辈相距并不遥远——幼尼不久即死,优人父子是他的邻居,蝶仙后来嫁得很好,乞丐平时在十字路口讨钱,得画后每日跪拜,因为顾氏在天头上加写了《吕祖宝诰》。

积极的道教信仰者

《吕祖宝诰》透露出别样消息。是的,这位读书识字,能画画、有收藏,还有官衔的顾先生,崇信道教——《雪泥爪印》中记录了一些没有下家的作品,包括朱天君、孙真人、莫月鼎、李天木与火车灵官像,这些人也都是道教神仙。

就我浅见,晚清士民信仰问题似乎从未得到全面讨论,不过,从《太上感应篇》等善书的流行来看,带有道教色彩的信仰应该比较普遍,士人及其家庭成员即使未必坚守这一套,也可以把其中某些观念泛泛地接收下来。但是士人很少公开谈论这种信仰——在一些流行的笔记小说和常见的日记里,都不太看到他们如何参与相关活动;从道教观念出发来发出议论,就更不在常见范畴之中。

顾大昌相当积极。那名为《亸录》的笔记,篇幅不多,却足以说明他怎样思考“理”与“气”的关系。“气”字大多都按照道家经典习惯写为“炁”,倘如钞本忠实于原件,那么该说顾氏相当循规蹈矩。他甚至还能间接知道西方的一点儿化学知识,也试图用“炁”来理解它:

未有天地先有炁,炁在空中,无物不有,但无形,人苦不能见。嘉庆初,泰西人以法分取养气、淡气、炭气、绿气、轻气等名。养炁遇热即成火,得淡炁即化水,地上所生之物,绝少一气者,皆二三炁、四五气遇合而成,西人另有化学专书详辨之。(引文中炁、气间出,是原书如此。)

他也信道教神仙的修真之术,相信“以术制命”,“茅君一百六十余岁,张三丰一百四十余岁”;甚而说,“神仙一道,大儒皆为必无之事。予观《参同》、《敲爻》、《悟真》等著,皆喻太高广,致学者望洋。张真人《大道论元要篇》,庶少易明”——大儒以为神仙虚妄,只是不得其门而入;若遇到合适的入门书籍,修道本非难事。循此思路,他觉得家里后生子弟若资质平凡,就该先读《感应篇》与《文帝书》(即《文帝化书》,一种出自文昌帝君信仰的读物),至少可以打下向善的底子。此时回头看那书写《吕祖宝诰》赠予乞人的行为,似乎也正是一种劝善。

我们比较熟悉的那种普通士人言论,在顾氏笔记中反倒少见。偶尔有些近似于格言的短句,此外,有一条谈永乐大典的卷数与刊刻,又有一条谈汉代以来经书误字之多。他也多少接触到一点西方知识,记下了种痘技术、火药配方、还知道有一种金属叫做白金。尽管部分是老生常谈,部分是饾饤稗贩,至少证明他还关心道德、知识与新事物。只不过,这些东西分量实在有限,他的理解有时也依然与信仰纠合不清:

风气影皆虚也。捕风捉影,原其言,必不可得耳。若能得,疑必有符咒法术。今泰西人能取风气而细别之,又以玻璃镜染药水而摄影,有如印成。夫药水乃有形之物,何以能摄虚空之影,穷理至此,可以为奇;然其中自有至理,仍不奇也。

摄影术刚进入中国时,一度被看成勾魂摄魄的妖法,光绪年间,京沪等地都已有了照相馆,可以强作镇定地冠以“至理”,说服自己“仍不奇也”了,却仍旧绕不开用符咒法术来理解它的旧思维。

观其所藏,知其所养

昔人云观其所藏,知其所养。《不可必录》记录顾家在太平天国之乱中失去的书籍文玩与字画,正好足以观察他的知识来源。碑帖最详,却非我所知,只能从略;现在想先说说他的藏书。正经正史与子集名作之外,书画与鉴藏类的书如下:

《书苑菁华》《书画谱》《王氏书画苑》《画禅随笔》《法书要录》《芥子园画传》《邹小山画谱》《唐六如画谱》《无双谱》《竹庄画传》《雪湖梅谱》《萧尺木九歌图》《陈老莲九歌图》《十竹斋画谱》;

《江村消夏录》《庚子消夏记》《四朝宝绘录》《寓赏编》《铁网珊瑚》《无声诗史》《画征录》《清河书画舫》。

这两类放在一起看,便知关心创作甚于收藏。著录详于明,略于清,且都不全。书画则从文献、评论到作品无所不有,且多种门类兼收并蓄。明清两代著名的书画谱录大多在列。倘若相信他需要从中获取灵感,就不妨窥豹一斑,想象一下流行趣味之变与亲见原作之难。

所藏书画目录部分恰好可以印证这一点:都是明清作品,且不齐全。董其昌之外,明代名家各自至多一两件,清人则对联居多,绘画数量有限。绘画艺术尤其不宜称斤论两地分析,何况我们看不到顾大昌多少作品,也实在很难评论其画风——今天知道他的作品还偶尔出现在拍场上,确实涵盖了各个门类,也确实与明代以来吴门地区的传统有了些距离。不过样本毕竟太少,似乎不宜作出各种推论。只能期待有朝一日,能够在至少几部书、几个例子的基础上,讨论一下晚清普通画家的资源与观念。

复次,我也关心他的生活知识。总体来说,医卜星象都有涉猎,并且用书都很不少。医书中最可注意的是《西医略论》与《东医宝鉴》;前者出自一位传教士合信(Benjamin Hobson 1816–1873)的译笔,常见版本是咸丰七年(1857)上海仁济医馆刻本。从今日公藏情况逆推,当初流布范围可能很广,青海、陕西、山西、湖南等地都有收藏。后者则由朝鲜宣祖李昖的御医许浚撰成,最初刊行于1613年。这部书很大,国内公藏也不像前者那样常见。零星查考,但知朝鲜刊本曾经流入,道光十一年(1831)富春堂、光绪十五年(1889)江左书林亦曾先后刻印。

顾大昌通医术,曾为刘泳之的母亲治病。可他毕竟不以医术知名,也没有材料证明他需要部分靠行医为生——事实上,从他的二品诰命及其他材料看来,顾家实在应该很不差钱。倘若他只是一位边缘人物,却也能看到这些著作,或许可以推论:在治病救人这样实用的范畴里,知识流通还比较顺利。

堪舆之术旧属道流,或许也在顾氏信仰的范围内,书单中除了道教内典,还有不少风水书籍,占星术、相宅法、算命书,都在其间。材料有限,实在很难知道是否纯然出于兴趣。更难知道的是,若为兴趣,当时又有多少同道中人。此外,他对心学大概还有一点好感,藏有《近思录》、《人谱》、《功过格》几种著作;这本来是最为平常的事,在强烈的道教信仰下却比较突出了。不过回顾《亸录》,却可知道他的精神世界比较自洽,至少在光绪六七年间,心学体系中的忏悔、自省那一套没有起作用。

也有一些书反映其日常爱好。有琴谱若干种,据古琴史学者见告,各书流派有异,不过都很常见。对照所藏文玩,有“梅花断纹琴”一床,“背有太和二字”;“蛇腹断纹琴”,“今补置”;又有“蕉叶琴”,“自铭古剑子三字”,能够操缦确凿无疑。还看词曲小说。《还魂记》、《西厢记》原是曲,前边挨着《审音鉴古录》,后边还有《纳书楹》,则是较为实用的曲谱——虽无旁证,大概也可推测他也许能够拍曲。小说则有《三国演义》、《贯华堂水浒》与《京摆版红楼梦》。于是难免揣测:不收《西游记》,是因为它的佛教背景吗?

翻过我毫无了解的文玩目录之后,藏品部分就以一段短跋结束了。至此全书四个小类都已介绍完毕,却苦于很难给这篇文章下结论。顾大昌的创作与收藏,多少还有一点旁证材料,方便我做出有限的推论;但我无法深谈他精神信仰和知识图景,无从补缀他在1860-1880这二十年间的生活轨迹,也不知道他怎样看待自己的命运。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司