- +1

西电“筑”定遇“建”你——历史光影里的主楼

原创 忆往昔的 西安电子科技大学

这张手绘图出自一份1957年2月的施工组织设计档案,它清晰地勾勒了西安电子科技大学北校区主楼的外形特征:共计六层的主楼高大雄宏、线条简洁,其左右两侧对称设有四层高的配楼,整个建筑群蜿蜒曲折,从高空中鸟瞰,宛如一架翱翔在蓝天中的战斗机。整个楼体呈现出庄重沉稳的主基调,洋溢着浓厚的俄罗斯气息。

为什么要设计成这样呢?这就要从西电迁校的原因说起。

深深的时代烙印

新中国成立初期,从工业分布更加适合巩固国防建设的需要出发,党中央做出了“支援大西北”的战略举措,将关系国家发展的重要工厂企业和众多有实力的高等院校、科研机构迁往西部,建设军工基地、发展西北工业。

1955年5月,中央军委指示学校(时名中国人民解放军军事通信工程学院)暂停由张家口迁往北京的筹备工作,改于西安另觅新校址。怀抱着建功立业、报效祖国的伟大理想,老一辈西电人义无反顾地踏上了扎根西部育人育才的新征程。

学校随即重拟搬迁计划,由时任训练部副部长兼军事战术教授会主任崔仲民、苏联顾问哈莫罗夫、通信教授会副主任康新三人组成考察组赶赴西安考察选取校址。

为响应国家尽快实现西迁的号召、缩短新校区建设周期,学校还决定,新校区主楼建设直接采用苏联军校列宁格勒红旗通信学院的设计图纸,按照军用标准修建教学主楼。

1956年8月,北校区主楼正式破土动工。当时的施工组织设计档案在工程特点一栏清晰地写到:“该单位工程对我公司及至西安市来说也是比较大的建筑楼,总长计294.62m,深126.46m,高29.55m,周长1248m……任务紧、时间短,物资供应困难……技术设计部门离施工地点很远,一个在北京,一个在西安,以至施工技术上的问题不能及时解决处理……”《通讯学院大楼砌体工程的情况介绍》《完成生产任务采取措施》等文件也反复提到,“大楼的面积大,结构复杂,技术要求严格……”“任务的新颖、巨大、繁重,工期的紧迫,技术的复杂,施工质量要求高,我们为了完成这样的光荣任务,就必须依靠我们从事建筑工作者、全体劳动人们去努力创造……”不难想象,北校区主楼在建造之初曾遇到多少曲折坎坷。

然而,就是在这样困难重重的背景下,两年后的1958年,主楼宣告竣工,并与学校东大楼等四座教学建筑一起,成为了时至今日西安地区规模最大、最具代表性的苏联风格建筑。

神秘的“五楼会战”

随后不久,一场在学校科研史上有着重要意义的“五楼会战”在主楼悄然打响。

为突破国外技术封锁、实现科技独立自强,在首任校长、时任通信兵部主任兼国防部五院副院长王诤的指示下,1959-1961年,毕德显、陈太一、蔡希尧、叶尚辉、徐越彦、吴凤高、丁鹭飞等一批优秀的雷达、通信、计算机、天线专家和骨干力量集聚于主楼五楼科学研究室,瞄准科技前沿及国防急需装备,开启了早期重大科研项目有组织攻关,科研人员总数达百人。除了毕德显等学校教师,还有30余名进行本科毕业设计的学生参加了科研工作,集中攻克电子方面的课题。

据参与教师回忆,当时主楼五层正好有一些空房间,便利用这个环境在五楼组成了科研团队,由学校科研部专门负责。参与人员除了学校教师,还有国防部五院二分院、哈军工的专家。由于工作保密性高,当时整个五楼都被封闭了起来,有士兵轮班站岗,所有出入人员都要经过严格的政治审查,并配发了特别的通行证。大多数学校师生则无法登上五楼。这让五楼科研具有很强的神秘色彩。

每到夜晚,整个五楼灯火通明,至半夜不熄,全体科研人员都对此报以了巨大的热情和全身心的投入。“因为流星余迹的数目在早晨比较多,所以我们当时是夜里工作,最多的时间是夜里一点到早晨八点”,参与教师刘增基回忆。

五楼科研在学校发展历史上有着重要意义。由于部队院校管理严格,此前教师主要精力放在教学上,学校工作重心在为部队培养维护人才上。“五楼会战”的短短两年半时间里,学校师生将满怀忠诚、毕生所学倾注到建设伟大祖国的坚实步伐中,在研究经费不足的情况下,艰苦奋斗、自力更生,成功研制出了以我国第一套流星余迹通信系统为代表的大量科研成果,填补了国内技术诸多空白,连续创造了我国电子与信息技术领域的多个第一,为新中国科技进步作出实实在在的贡献。彭德怀、叶剑英、谢觉哉等领导人都曾到此视察。

在此期间,中央军委将学校更名为中国人民解放军军事电信工程学院。这一时期,学校人才辈出、将星闪耀、成果卓著,开辟了我国IT学科的先河,“西军电”之名自此蜚声海内外。

今日的西电地标

作为承载着学校历史记忆的重要地标性建筑,主楼不仅是所有西电人心中共同的精神家园,更是学校数十年如一日扎根西部育人育才、忠心向党教育报国的最好见证。

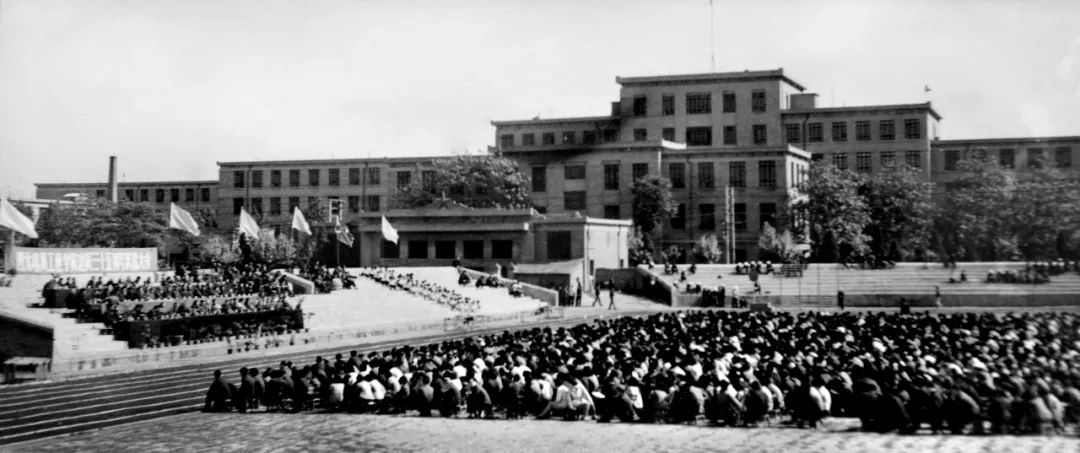

这里挥洒过师生们艰苦奋斗、劳动建校的热情汗水,回荡过同学们磨砺意志、列队训练时的嘹亮呐喊,曾是召开无线电发明家纪念活动的大会现场,也是课间游戏“斗牛”的竞技场。

2014年10月,为更好地维护主楼形象,切实提升基本办学条件、改善教学科研环境、实现各学院用房的相对集中,一场将跨越3个年头的主楼维修改造工程拉开了序幕。

“这些年里外装修过几次,没听说有什么毛病。2008年5月12日地震后检查也没出现情况。前几年修整四座楼中的西大楼,门窗都拆换了。按理说,别的楼用这么长时间都不敢这样折腾,但这楼确实结实。”工作人员介绍说。

据工作人员分析,“要是按照现行国家标准,建一栋同样面积砖混楼,这个苏式楼造价可能要比新楼多两倍,用的料多,人工也多。”

2016年,西安市规划局公布了“西安市优秀近现代建筑第一批保护名录”,学校北校区主教学楼便位列其中,成为西安市首批16个受保护的近现代建筑之一。

如今的西电北校区主楼在经历了66年的风雨洗礼后,拂去历史尘埃,绽放出历久弥新的最美模样,持续为楼内师生遮风避雨、做好服务。

一甲子如白驹过隙,这座洗尽铅华的老楼始终承载着老一辈西电人珍藏在心的往日情怀,织就了半个多世纪的旧城故梦。

在西电精神的指引下,一代代西电学子秉承“团结、紧张、严肃、活泼”的优良作风,在主楼学习、成长。主楼也见证着一代又一代西电人为了强国梦、西电梦、我的梦风雨前行的奋斗印迹。

记者:史倩云

原标题:《西电“筑”定遇“建”你——历史光影里的主楼》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司