- +1

只要你看塔可夫斯基,咱们就是好朋友

原创 L 硬核读书会

塔可夫斯基。

当时间节奏变得太快,总有人想停一停,去看雕刻的时光里的丰盈与浪漫。

✎作者 | L

苏强第一次完整地观看与塔可夫斯基相关的电影是在2016年的北京国际电影节上。

那时候,他刚被中国传媒大学戏剧影视文学专业录取。在老师开出的片单里,塔可夫斯基的影片是必看内容。

对苏强来说,在此之前,这位导演不过是艺考手册里的一个名词解释。

只要提到他的名字,苏强就能从记忆里打捞出很多标签化的形容词,譬如“诗意”“梦幻”“悲悯”“具有精神性”。但他知道,这些用于考试的词语,与艺术本身并无关联。

电影节上,苏强看的是纪录片《塔可夫斯基:在电影中祈祷》。这部电影是塔可夫斯基的儿子的作品,讲述了塔可夫斯基一生所拍的7部影片的心路历程。

《潜行者》剧照。

放映结束,全场响起了掌声,苏强也跟着一个劲儿地鼓掌。在那一瞬间,他开始理解,为什么这个被影迷称为“老塔”的人会如此饱受赞誉——因为他不单单在讲故事,更是在呈现人类的心灵世界。

回到学校,他买了个硬盘,之后找老师拷贝了所有老塔的电影,花了两天时间全部看完。

苏强带着巨大的兴奋,在微信朋友圈里发了一段导演英格玛·伯格曼的话:“初看塔可夫斯基的电影仿佛是个奇迹,蓦然,你发觉自己置身于一间房间的门口,过去从未有人把这房间的钥匙给我。

这房间,我一直都渴望能进去一窥堂奥,而他,却能够在其中行动自如、游刃有余……”也正是从那时起,苏强开始研究老塔的电影以及与之相关的理论。

今年是塔可夫斯基90周年诞辰。不久前,中国电影资料馆做了一次纪念展映活动,苏强去看了一场《飞向太空》。他说:“看完电影,我觉得有些忧伤,更多的是遗憾,因为老塔只活了54岁,要是能活得再长一点,肯定还会有更多不朽的作品。”

《飞向太空》剧照。

但他想了想,或许对于一个艺术家而言,生命的长度无法完全用时间的标尺衡量,他们真正可贵的,是给后来人留下了一笔无可复制的精神财富。

缺席的父亲与两个写诗的人

20世纪20年代,苏联诞生了一个“诗”电影流派。该流派拥趸众多,其中的成员大多拍摄的是脱离真实生活的写意影像。

他们希望借助视觉上的符号,去表达那些深藏于心的思想。

但塔可夫斯基一开始拍摄电影时,就对这些前辈的观念嗤之以鼻。

他认为,诗意氛围的营造只是意识的容器,脱离了现实和时间的写实主义,其表现出来的效果只能是矫揉造作、装模作样。

后来,他也确实用电影证明了自己的想法是正确的——一个诗意的世界,必定要建立在现实的基础之上。

《乡愁》剧照。

看过老塔的电影的人,常常会有这样的疑问:为什么一个电影导演会对诗意情有独钟?这就要从他又爱又恨的父亲说起。

16岁生日那年,塔可夫斯基拍过一张照片,照片里,他抱着一只黑猫,站在一面镜子前。另一位年轻人阿尔谢尼也有过一张相似的照片,只不过,他手里拿着的道具,是一个烟斗。

比对两张照片时会发现,两人有着近乎一样的神情和精神状态。这两个略带忧郁的男青年,一个是世界级导演,另一个是俄罗斯著名诗人。

诗人叫阿尔谢尼,是那位导演的父亲。他鲜少为儿子写下诗篇,但儿子却在日后的创作中数次引用了他的句子。

不少电影研究者都表示,塔可夫斯基和父亲在精神上有一种明显的延续性,他们的作品里对诗意的追求是一脉相承的。但实质上,回溯这对父子的艺术旅程时,人们也注意到,对抗、逃遁与叛逆,同样充斥在这段复杂而矛盾的关系之中。

就像马克西姆·古列耶夫在《塔可夫斯基父子》一书中所写的那样:“和父亲的相似是显而易见的,可想而知安德烈自己也知道这一点。

《塔可夫斯基父子》

[俄]马克西姆·古列耶夫 著,张晓东 译

上海贝贝特|广西师范大学出版社,2021-6

这令他沮丧,因为如前所述,他毕生都致力于摆脱自己身上阿尔谢尼·亚历山德罗维奇的某些品质,结果却刚好相反,他越是否定它们,就越是牢固地沾染了他的风格、他的生活方式、他的世界观。”

最早,在塔可夫斯基的眼里,父亲是一个怯懦无比的男性——因为阿尔谢尼在他3岁那年就离家出走了。

父爱,在他的青少年时期,几乎是一个完全不存在的概念。

这也算作是塔可夫斯基童年的一个创伤。在他的自传性电影《镜子》的开篇,母亲坐在横木上,凝望着远处,等待父亲的归来,但朝她走来的那个人,却有着一副陌生的面孔,她喃喃道:“他不会再来了。”

《镜子》剧照。

很长一段时间内,塔可夫斯基只得和母亲相依为命,而母亲的家教又极为严格。

比如,在看到别人享用美食时,不能表露出馋的想法;而遇到挫折时,不能示弱,更不能哭。这塑造了他敏感、过度自尊的性格。而这些,正是很多诗人身上所具有的特质。

上了莫斯科国立电影学院之后,塔可夫斯基开始和父亲有了频繁的接触。

两人常常彻夜对谈,话题则涵盖了历史、诗歌、政治等各个领域。在沟通的过程中,塔可夫斯基渐渐察觉,眼前的这个人,和他有着近乎相同的对艺术的理解。他们都想阐释人性的美,也想展现理想的生命状态。

在塔可夫斯基的日记《时光中的时光》中,他如是写道:“我很久没见父亲了。

《时光中的时光》

[苏] 安德烈·塔可夫斯基 著,周成林 译

理想国|广西师范大学出版社,2007-6

没见他的时间越长,去见他时我就越是沮丧与忧心忡忡。显然,我对父母的感情很复杂。跟他们在一起,我不觉得自己是大人。我也不觉得他们把我当大人看。”

成年后的塔可夫斯基和阿尔谢尼仿佛不是父子,而是一对忘年的知己。

可纵使是亲密无间的朋友,交往的岁月里,有相爱的时光,也必定有相杀的时刻。在塔可夫斯基的青春期,阿尔谢尼就断言,他毫无才华,能有个技工学校上,就已经谢天谢地。

但塔可夫斯基显然不认同父亲的说法。为了跟父亲较劲,他毅然选择了拍电影这条路。他为自己的诗人父亲骄傲,他也希望,自己有朝一日能成为父亲的自豪。所以观众能看到,他的电影很多都是在回应父亲,像《伊万的童年》《牺牲》都是如此。

而塔可夫斯基在建构影像世界时,也会像父亲那样,让诗性贯穿其中。从这个维度看,塔可夫斯基和父亲一样,也是一位写诗的人。

“电影创作的实质是雕刻时光”

拍电影时,塔可夫斯基格外注重“诗意逻辑”。他认为,诗不是一种体裁,而是对世界的感受,是一种看待世界的特殊方式。

一些人或许又会疑惑:什么样子的影像才能称之为诗性?实质上,这一概念在很多文学作品中都有过体现,譬如,在《卡拉马佐夫兄弟》中,陀思妥耶夫斯基写不同性格的兄弟,其实是为了展现人们复杂的精神世界。塔可夫斯基也是一样,在描摹现实的基础上,他也在竭力地探索着人性的深远之处。

著名导演布列松在其《电影书写札记》中也提到过“诗意逻辑”,在他看来,电影就是要解决人的肢体与其周遭环境的关系,而这种关系,是要经过艺术家的处理和再创造的。

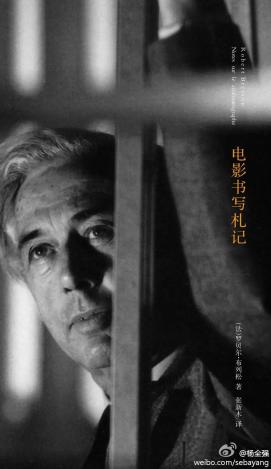

《电影书写札记》

[法]罗贝尔·布列松 著,张新木 译

南京大学出版社·守望者 |南京大学出版社,2012-1

像塔可夫斯基的电影,就有很多这样的意象设定。譬如,游动的水草、处在原野之中的房子,看似状物,实际上是在表现人漂泊、孤独等特定的精神状态。

但正是因为坚持创造诗意,塔可夫斯基的作品给很多观众留下了晦涩难懂的刻板印象。人们无法用传统电影的观看方式来完成对其影像的信息的解码与译码。

于是,一些人便说他所信奉的是精英主义的审美,只是一种自我陶醉的表达,甚至有人说他的电影是有害无益的。

1986年,深受折磨的塔可夫斯基迫于无奈,不得不写一本书来澄清那些歪曲与误解。这本书就是《雕刻时光》,而书名正是那个影响了众多创作者的观点。

塔可夫斯基在书中是这样阐释的:“以事实的形式与表现雕刻时光——这就是电影作为艺术最重要的理念。”

在他看来,“艺术的伟大与多元性在于,它并不证明什么,也不解释什么,不回答向它提出的疑问甚至诸如‘小心!危险’的警告,等等”。

所以他不希望自己的电影被那些既有的特殊影像元素或符号所束缚。他也在这本书里写道:“我的责任在于,让人在观看我的电影的同时,感受到自己需要爱,感受到美好的召唤。”

观众也并非都满怀恶意。很多普通人在看过塔可夫斯基的作品后,都给他写了信,在《雕刻时光》一书中,他就援引了不少其中的句段。比如,新西伯利亚的一名女工在看了《镜子》后这样写道:

“所有折磨我的东西,所有我缺失的东西,所有我渴望的东西,所有让我愤怒、恶心或窒息的东西,所有让我感到光明或温暖的东西,所有让我赖以生存的东西,所有让我毁灭的东西——都在你的电影里。”

《镜子》剧照。

身份各异的写信的人,让塔可夫斯基仍旧相信“诗意逻辑”的电影可以反映人们的内心世界,哪怕再平凡的个体,也都可以在那些影像中实现共情。这给了他坚持创作的极大动力。

《雕刻时光》

[苏] 安德烈·塔可夫斯基 著,张晓东 译

新经典文化|南海出版公司,2016-5

然而,碍于当时国内政治、影视审查等原因,他生命的最后那段时光,始终都处在流亡状态。

带着无尽的乡愁,1986年12月29日,塔可夫斯基在巴黎去世。

令人感到荒谬的是,在他去世之后,苏联政府授予他列宁勋章,还恢复了他的半官方职务。

而苏联的电影界对他的态度更是急转而上,从最开始的谩骂羞辱,转变为带着阿谀奉承的意味的夸赞。人们称他为偶像、流亡艺术家,以及电影界的神。

中国影迷口中的“圣三位一体”

在中文的语境下,苏强觉得,文艺青年之间的关系似乎可以拿塔可夫斯基来衡量——“只要你看老塔,咱们就是好朋友”。

在豆瓣网上能明显看出,塔可夫斯基是最受人喜爱的文艺电影大师之一,有人甚至将其奉若神明,从“圣三位一体”的称谓中就可见一斑。

苏强觉得,之所以会这样,一方面是因为老塔的电影确实有反映人内心的东西,另一方面,比起其他文艺片,老塔的作品没那么长,也没那么闷。

其实,塔可夫斯基的影片进入中国的时间并不算长,最早的一部是《伊万的童年》,是作为“内参片”给专业人士批判的。20世纪80年代,国内的部分城市曾经放映过他的《安德烈·卢布廖夫》,但在当时,这谈不上有什么影响。

《安德烈·卢布廖夫》剧照。

直到1993年,来自台湾的电影爱好者庄崧冽考入了北京电影学院导演系,老塔的电影才开始正式进入影迷的视野之中。

大概有人会好奇,为什么一个学生能把这位导演引介给众人?事实上,庄崧冽来到大陆的时候带了一本书,而这本书就是《雕刻时光》。

1997年,庄崧冽用从妈妈那里“骗”来的拍电影的钱,开办了雕刻时光咖啡馆。

在学生们的传阅中,这本书也成了咖啡馆的“镇馆之宝”。

一杯卡布奇诺,再配上塔可夫斯基的深邃思想,这是那个年代不少学生关于艺术和小资生活的至高想象。

随着书的纸泛黄、毛边增多,老塔的电影也开始通过录像厅、DVD等场所和介质流传开来。

与此同时,各大高校的课堂上,分析与讲授塔可夫斯基电影的课程层出不穷,直到现在还是如此。

苏强说:“我在本校蹭过不同的公选课,只要是跟电影沾边儿的,几乎都会讲到老塔,讲的例子也都很相似。”

除此之外,后辈的导演们也在采访里频繁提到塔可夫斯基。

毕赣就曾直言,《路边野餐》和《地球最后的夜晚》都是他与塔可夫斯基的对话。老塔的电影语言、《雕刻时光》里所阐释的艺术理念,都在深深地影响着后世。

《路边野餐》剧照。

那么,值得我们深思的问题是:为什么在今天,人们依旧愿意去看塔可夫斯基的影片?

或许是因为,现在的时间节奏变得太快了,总有人想停一停,去看雕刻的时光里的丰盈与浪漫。

在一次次巨大的浪潮面前,塔可夫斯基的电影就像一个令人安心的归处,总能给人无尽的抚慰。

当然,在这个问题上,每个人都有自己的答案。

原标题:《只要你看塔可夫斯基,咱们就是好朋友》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司