- +1

周汝昌:我坚信不考察研索曹雪芹,就谈不上理解《红楼梦》| 纪念

十年前的5月31日,周汝昌先生溘然长逝,享寿九十五岁。周先生著述丰赡,代表作《红楼梦新证》初版于1953年,是红学史上一部具有里程碑意义的集大成之作,影响至为深远。今天,我们特刊发周先生生前为新版《红楼梦新证》所撰序言以为纪念。这个新版即中华书局2012年9月出版的《红楼梦新证》(增订本),后又于2016年1月出版了精装本,至今长销不衰。

《红楼梦新证》(增订本平装)

《红楼梦新证》(增订本精装)

本书之作,起步于一九四七年秋冬之际,主体形成于一九四八年暑假;以后略有零散补充,定稿于一九五〇年。至一九五三年秋,由上海棠棣出版社印行问世,迄今整整五十载。回忆“而立”之年“立”此一业,种种经历,富于“传奇”意味,又兼“风云际会”与“陵谷沧桑”的奇致,可以勒为此编纪叙,非本文所能尽述。如今只说,当此新版又将付梓之时,自己愿意一表衷肠的几点愚意,粗记在此。不成序文,聊供评正。

粗浅的理解认识,大约是如下几点——

一、《红楼梦》是以“小说”“野史”为外貌的著作,其本体内质是一种历史文化的、“诗化”了的“自写心灵”的书——而这是读时的直觉感受领会,不是由于什么“考证”的“证验”而后方“知”。

二、正因如此,我坚信不考察研索作者曹雪芹其人,就谈不上针对其书的理解和赏析。

三、欲考察研索其人,必须是从时代背景中寻求一切的来龙去脉,所有能得的直接、间接的“媒介”。割取片段、断章取义的做法,是会患上“历史短视、浅视症”的下策。

四、由胡适先生的《红楼梦考证》而得知敦诚《四松堂集》的重要,也即得知求而未得的敦敏之诗集的同样重要。恰好四兄祜昌又将此事重新提醒我,于是一索而得,在燕京大学图书馆发现了《懋斋诗钞·东皋集》。此后,承邓之诚先生指点,查获了《永宪录》中对曹家的极为难得的关键性史迹的记载。大约同时,在燕大东门外成府街一个地摊上买到了故宫印的《掌故丛编》,方知李玄伯氏发现的曹氏奏折档案资料。于是,我这个“西语系”的学生便一步一步地“陷”入了“曹学”的“泥坑”——这是后来人家讥嘲我的话。

五、我这“曹学”的成果是从根本上揭示了曹家的政治身份(是内务府包衣,不是“汉军”)、政治处境(在康熙众多皇子争谋嗣位的旋涡中),以及他家的悲剧命运。还有首次考明了雪芹的几门至亲的政治身份、处境,几位至友的家世情况。平郡王、傅鼐、富察家诸人、佟氏隆科多等人的千丝万缕的政治牵连,更有至亲李煦一门的重大情节——以上这些,都属于“曹学”大范围——却是关系到理会雪芹《红楼》内涵的断乎不可或缺的研究工作。

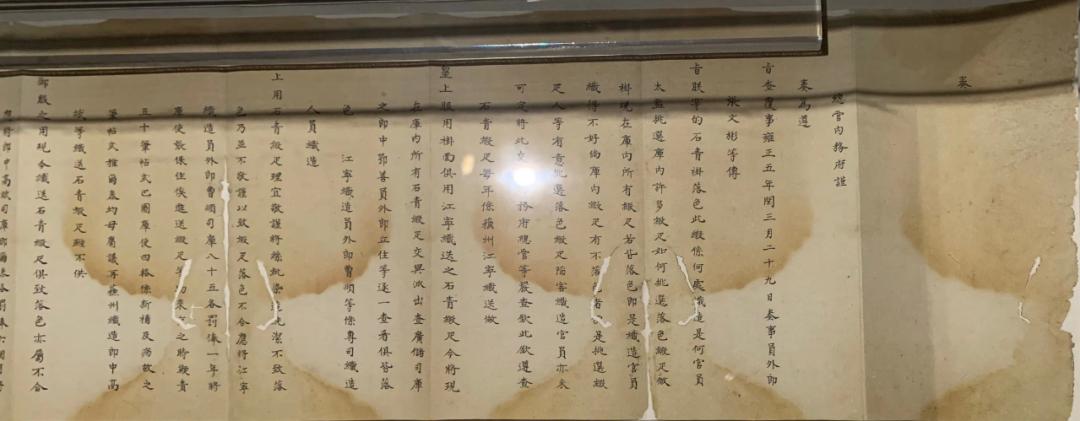

总管内务府为皇上穿用褂面掉色请将江宁织造曹頫等分别处分事奏折(局部)

六、由这工作的收获,印证了鲁迅先生的灼见真知:“不知何因,是后曹氏似遭巨变”(《中国小说史略》论雪芹生平);同时也就证实了雪芹著书是以“小说”为载体而抒写形容自己的奇作(不是像胡适先生当时认为的“坐吃山空,树倒猢狲散的自然趋势”。恰恰相反)。

七、这样,可以展示一个事实:《红楼梦新证》并非是一种简单的承接胡氏《考证》的著作。它是正式建立“曹学即红学”的这门专题学术的专著。

八、《新证》之所以可以称为是一种“建立”(而不是简单的接承延伸),有其时间的和内涵的理据。《新证》是胡氏《考证》的二十五年之后,又一次的从头作起。胡先生考后的继武者,未见其人其作(俞平伯《红楼梦辨》是另一性质的论著,对于考察雪芹其人的身世时代、处境生平,不相干涉,不宜相提并论)。继出行世的却都是“索隐派”(我曾列过一个详表,今不赘)。如谓胡氏《考证》为源头,则二十五年为一个世纪的四分之一,并未有对雪芹其人之研究的任何发展。因之,可以说《新证》是新的建立而非旧话重提的重复翻版。然后再来审视其建立的内涵,便可看到几项重要分科密切联系的学术体系的构建,已然展示清晰。这个体系是新的开始,包括了曹学、脂学、版本学、探佚学四大分支,相互依伏钩互成一种新整体研究方法,而非支离破碎的“多立名色”。

九、《新证》体系成功建立的一个最明显的事实验证,就是它引发的强烈而广泛的影响。

《新证》引发的影响,没有像胡先生考后二十五年之久方有真正的发展建构。一九五三年《新证》出版后,立即形成了一种“红学热”的明潮和暗流。几乎所有海内外的《红》文、《红》评、《红》书、《红》刊……都是在它的影响之下而萌生的,蔚为大观。也就是说,如果以历史目光展望一下“红学史”的来龙去脉、起伏升沉,即不难看到从一九五三年开始以迄于今的——与以前迥乎不同的研《红》场面、格局、兴荣……以及一些十分特别的文化观。

有人说,没有《新证》,就没有这五十年来的红学。这话虽然抬举了它,但也确有其一定的道理。

《红楼小讲》(插图典藏本)

十、影响是多样的,好的坏的都有。好的是导引了加深加细的研究,从而出现了青年一代的杰出研《红》专家,成就令人鼓舞。这是这门专学大有前途、可望层楼更上的最好征兆。

坏的影响是“引诱”了一些人,误以为治红学弄考证是个成名成家的“门路”“捷径”,于是模仿、“效颦”之现状层出不穷,没有真学力真见解,假装巧扮,弄虚作伪,沽名钓誉——甚至由“专家”就索性充当了“霸主”,妄想垄断这门学术,让它成了“一言堂”,不许对他的论点说法表示任何异议。这已然不再是《新证》的责任,但它竟让人如此眼红,千方百计地谋划如何“压倒”并“打倒”《新证》,岂不也是“无罪之罪”?至于明目张胆的剽窃、稗贩(材料、论证、观点……),并且以“反戈一击”为其手段,以遂其私者,因已越出了学术的范围,无有详列的必要了。

十一、《新证》的缺点和遗憾,说来那是太多了。比如不少评论者把“材料丰富”列为本书的特色和优胜处,甚至有人认为这是本书的唯一可取处,其他是谈不到或看不出的。但事实上“材料”也并不“丰富”。创稿时,那情形是很寒伧的:四七年挣扎回到大学时,已是老大徒伤悲的荒废之人了,仅仅由于未过三十岁,还有点生气,就在课馀摸索《红楼梦》的事情。翻看了一些书,随手摘录资料。这些资料后来就成了本书的组成部分。书稿粗具形体之时,我已无有条件再去搜求各种书物原件去核对一遍。原稿的样子是很不够体统的——百般碎纸条拼粘而成,临到说是可以有付梓的可能,只好努力缮钞一个可以拿给人的清本。这个任务是家兄在困难中担当起来的。几十万字,钞是钞完了,可我们两个人又谁也没有再去拿原底稿来核一下钞本的条件了,就那样子交付与了出版介绍人。一九五二年,我到了成都在大学外文系教英语,这时排出的校样便陆续寄到我手。面对着这么些“转头陈迹”的“旧作”,成堆的铅字纷纭错乱的排样,实深有“望洋”之感,很多疑问,无法核对解决,又只好以“意”为“断”。很显然,这不但会“遗留”下不少问题,而且还会自己“制造”问题。一九七六年出版的重排增订本,整理时精神主要放在增删内容上,旧版遗留下来的需要核正的那些地方,依然无法获得解决,也曾查对了一部分书物史料,但全书所引书目、篇目粗计有六七百种,实已无法尽核。当时我目病已甚,又只能委之于我的一个孩子。然而就是这样一本书,也发生了不小的影响。

周汝昌先生

十二、《新证》的可存,是因为它以考证为手段,却以思想研究批评为目的,这方是一部书的“灵魂”——这就是我对高鹗伪续篡改、冒充“全本”的思想本质的批揭,指出它是与雪芹的精神意旨处于针锋相对的地位,是一个有政治背景的文化阴谋。

这一揭示,接受的人日益多起来了,目前在高校学子群中,已出现了可贵的良例,是个吉兆。当然,还有反对的,甚至出言不逊、难以醒悟的,还有待时间的推移与更多人的努力工作,逐步争取。这个工作还十分艰难,这是个文化思想领域中从来就存在矛盾斗争的规律性问题,不是张三李四某几个人的事情。《新证》是激烈批判程高伪本“阵营”中的忠实战士,它能于五十年后之今日又以新版形式问世,表明了它的学术大方向是经受了考验而可以站立于百家争鸣之中仍有其凛凛之生气,并将继续接受考验,听取雌黄毁誉——凡是与人为善的指教,感切无内,永志弗谖。别有用心与所图的,则听随尊便,所历既多,就见怪不怪了,恕不多及。

癸未寒宵试表愚衷于东皋陋室

(本文是二〇〇三年作者为新版《红楼梦新证》撰写的序言未完草稿,副题为“《红楼梦新证》出版五十周年感怀述要”。)

《红楼梦新证》(增订本)(精装全二册)

周汝昌 著

9787101112979

红学史上具有里程碑意义的集大成之作,

胡适、顾随、张伯驹一致赞赏的名著,

周汝昌先生生前定本,

红学研究者、红迷必备之书。

1976年,人民文学出版社出版《红楼梦新证》增订本,此版在篇幅上大大多于*版。除增加了第八章“文物杂考”外,每一章的内容都得到了充实。此版《新证》取消了王耳的代序,把它并入引论之中。迫于政治情势,卷首增加了李希凡、蓝翎的《评〈红楼梦新证〉》(原载1955年1月20日的《人民日报》),同时去掉了初版第七章“新索隐”。此版《新证》1985年重印,删去了李希凡、蓝翎的文章。

原标题:《周汝昌:我坚信不考察研索曹雪芹,就谈不上理解《红楼梦》| 纪念》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司