- +1

全球右翼观察丨布法罗枪击案(下):大置换——从差异权到种族战争

对儿童的冷血屠杀,如何服务于白人至上主义者的被害妄想症?

在佩顿·根德伦(Payton Gendron)驱车前往布法罗之前,他在自己发布的宣言中说当前白人生育率过低,无法达到正常更替水平,因此他声称保持高生育率的移民就是针对白人的“族群置换、文化置换、种族置换——是白人种族灭绝。”在根德伦看来,虽然第一步的确应该是提高白人自己的生育率,“纠正享乐主义、虚无主义、个人主义的灾难”,但他认为这需要时间,而在生育率末日危机的紧迫时代,这种和平的方式是远水救不了近火,因此他选择直接行动。

当地时间2022年5月15日,美国纽约州法罗市,当地民众为枪击案中的遇难者默哀。

根德伦如此描述自己极端的紧迫感,“袭击的最佳时间是昨天,第二佳时间是今天。每天在没有攻击的情况下,成百上千的非白人移民到白人国家,生孩子。再等待只会让以后迫使非白人离开变得更加困难。”第一句话,就像开头提到的白人灭绝论和前文的“环保民族主义”一样,都是直接复制自他的偶像、新西兰恐袭案的凶手布雷顿·塔兰特,其宣言标题就叫《大置换》(Great Replacement)。根德伦在宣言后半部分大段复制塔兰特的宣言内容,其中也包括了塔兰特的加速主义呼吁——“真正的变革,以及我们需要实施的变革,只会在巨大的危机考验中出现。渐进的改变永远不会取得胜利。”塔兰特鼓励白人至上主义者加速现有社会面临的危机和分裂,尤其是容易激起暴力的问题,例如拥枪权,尽快放弃目前的社会秩序,放弃和平、民主、渐进的解决方案,以打断对白人的“大置换”。

这种紧迫感在美国另类右翼(alt-right)之中越来越流行,他们认为5月24日发生在德克萨斯州乌瓦尔德的小学枪击案是一起政府策划的阴谋,当地警察的不作为、联邦的介入、甚至凶手买的步枪型号都被他们当作证据。他们认为政府通过这种枪击案来打击他们的拥枪权,解除白人的武装,服务于犹太人的影子政府。而他们也流传着受害者的照片,数着里面有多大比例是拉丁裔,来说明“大置换”是迫在眉睫的威胁。对于另类右翼来说,任何暴力事件都能成为加速主义和“大置换”的注脚。

虽然“大置换”在美国已经成为了主流右翼媒体都会使用的常备话术,以支持特朗普和出格言论闻名的电视主播塔克·卡尔森(Tucker Carson)早就在福克斯电视台上大谈过,这个词却并非美国极右的发明,其实是源于法国极右的词汇。在2011年这个词首先被提出后,法国新右翼的元老多米尼克·维纳(Dominique Venner)于2013年不惜以在巴黎圣母院自杀,以换取大众注意力从同性恋婚姻转移到“大置换”所指出的移民危机上来。现在“大置换”的流行版本,不仅仅是白人被高生育率移民侵略、被殖民、被灭绝的阴谋论,还包含了极其迫切的危机感、末日感,这两大元素都与法国新右翼有关,他们的跨洋流行,也正好反映了国际性极右网络的日益扩大。

大置换:从差异权到种族战争

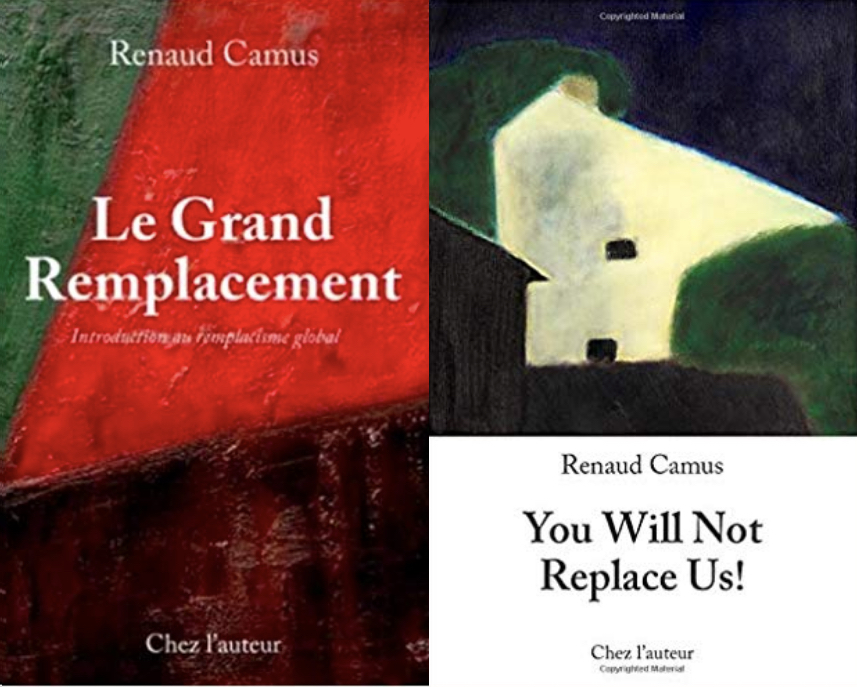

“大置换”(Great Replacement)从雷诺·加缪(Renaud Camus)2011年出版的《大置换》一书中正式出现后,就成为了欧洲(尤其是法国)极右话语中最重要的一个话术。这个阴谋论认为,西方正在被反向殖民,来自伊斯兰世界的占领者和西方精英(一般认为是犹太人)勾结,通过引入色情片网站、支持性少数平权、支持女权主义等手段压低欧洲白人的生育率,而完全不对外来移民加以限制,最终达到取代白人的目的。

这个阴谋论虽然不是由新右翼直接提出的,加缪也没有直接提起过法国新右翼知识分子的影响,但新右翼在这一问题背后有着多年深耕的历史,欧洲殖民化、种族战争等“大置换”的核心概念都源于他们,其理论对“大置换”的诞生是不可或缺的。这就要提起新右翼的领军人贝努瓦,和因为过度激进与他分道扬镳的纪尧姆·法伊(Gillaume Faye)。

《大置换》

2019年就去世了的法伊并非像贝努瓦一样,是从阿尔及利亚独立战争就开始参与极右运动的老面孔,法伊既没有秘密军事组织的暴力活动经历,也没有早期“青年民族”(Jenune Nation)的活动历史。不过法伊在“新右翼”智库“GRECE”(Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne,欧洲文明和研究学习小组)1968年建立后不久就开始参加其活动,并担任研究部书记职务。GRECE当时以贝努瓦和泛欧主义派的多米尼克·维纳(Dominique Venner)为首,其成员普遍认为新一代右翼需要和马克思主义在文化战线上竞争,并且亟需在吸纳左翼理论的基础上重新建立新的意识形态。法伊逐渐在贝努瓦的影响下从经济话题转向身份认同话题,在所谓“差异权”(droit à la difference)的基础上进一步提出了激进的差异主义,最终因为对移民问题采取更加激烈的态度而退出了GRECE。

“差异权”起初由贝努瓦提出,是族群多元主义的基础,也是新右翼影响最大的一个概念。贝努瓦原本支持所谓“生物现实主义”,也就是一种伪科学外衣包装的种族主义,但是在1970年代后期吸收了当时第三世界反殖民斗争的左翼理论后,他逐渐放弃了原先的生物种族主义立场,转向认为应该由文化而非生物性的种族来划定边界,不仅如此,他还提出需要保障各种各样的文化群体不被美国和苏联代表的自由主义和共产主义“标准化”,认为两极超级大国都是践踏各民族的极权主义。1979年《纽约时报》采访贝努瓦时提到的一条横幅很好地概括了他的观点:“反对极权主义,反对平等主义,反对种族主义,争取一种新文化。”乍一听他提出的是一个非常进步的反帝、反殖理论,如德国新右翼理论家戈茨·库比切克(Götz Kubitschek)所说的,“当你看到‘族群多元主义’这个词时,你会发现平等主义那边的特征,所以就不必使用‘种族主义’了,这个词已经是无可救药了。”贝努瓦在不提到种族的情况下,重新表达了种族主义,而且还用了“多元”这样原本属于自由派的词汇,使那些生怕自己被“污名化”的种族主义者找到了新的用语。

尽管看起来和左翼思想相通,贝努瓦的思想基底并非平等,而恰恰是反对平等。在贝努瓦看来,普世就是平等,平等就是平均,平均就是完全相同、丧失个人。他从不掩饰对美国的厌恶,除了美式自由资本主义,也包括美国宪法中的那一句“人人生而平等”。他认为基督教和启蒙思想分别代表了宗教和世俗的普世主义,也是世界各民族丧失独特性的罪魁祸首。用贝努瓦自己的话说,“普遍主义反种族主义只承认人们共同属于一个特定的物种,它往往认为他们的特定身份是短暂的或次要的。通过严格的同化主义观点将‘他者’简化为‘相同者’,普遍主义的反种族主义,从定义上说,是无法承认或尊重他者的本质的。新右派所支持的差异主义的反种族主义,认为人类不可减少的多样性是一笔真正的财富。”这里的关键点在于“不可减少”,这暴露了他真正的主张。对于贝努瓦来说,各个文化似乎都是自古以来就是如此,任何的相互交流都是不可行的,因为要么涉及对另一方的“同化”和“污染”,要么就是因为异质性过强而不可能兼容。这种本质主义、去历史化、孤立主义的观点,证明了贝努瓦实质上追求的是维持现状,或者说维持欧洲白人的现有优势地位。贝努瓦有意识地混淆左右翼的理论边界,从多元文化主义和人权论的内部逻辑来瓦解其自身,同时不对任何特定政治派系表达明确支持,令媒体难以确定他的真正政治倾向。

而法伊就是在反对普遍性的基础上,在1980年就提出欧洲不但正在被发展中国家的移民殖民,还被美国价值观殖民,欧洲身份危在旦夕。他引用差异权的方式不像贝努瓦一样对已有的移民留有容忍和同情的余地,而是强调欧洲优先、分离优先,如他所言:“文化斗争不是为了捍卫所有文化,主要是为了捍卫欧洲文化,而欧洲文化必须自视优越。”贝努瓦认为欧洲的移民数量已经太大,不可能通过遣返等强制手段解决,而法伊则认为恰恰就是因为移民数量太多,主张要遣返,而且更说明这一威胁迫在眉睫,而非贝努瓦所认为的长线作战。相较于贝努瓦的模棱两可和草蛇灰线,法伊对保护欧洲身份的强调无疑是更加直白和更加激进的一派。这也导致了他在上世纪八十年代逐渐被GRECE边缘化,于是法伊转向了媒体活动,以独特的辛辣和幽默成为了名噪一时电台主持人。

法伊对极右的真正贡献要在他1997年二进宫GRECE之后,他连续出版了《古代未来主义》(Archeofuturism, 1998)、《欧洲的殖民化》(2000)两本书,将反移民、反穆斯林立场重新引入新右翼,但也再次因为“种族主义”被贝努瓦开除。此后他又出版了《我们为何战斗:欧洲抵抗宣言》((Why We Fight: Manifesto of the European Resistance),阐述,成为欧洲右翼红人。在《古代未来主义》当中,他对GRECE当中流行的新异教神学和传统主义思想表达了不满,他同意认为现代性“没有未来”,但传统也“携带了许多今天仍在爆发着的病毒”。他于是提出,要辨证地以古代作为未来运动的基础,“未来源于祖先价值观的复兴,现代性和传统主义的概念需要辩证地加以克服。面对未来,尤其是今天,需要求助于一种古老的、前现代的、不平等的、非人道的心态,一种恢复祖先的价值观和社会秩序的心态。”同时在此之上,他不赞同美国“大学炸弹客”泰德·卡钦斯基的反技术论,而认为未来需要建立在科学技术的高度发达上。他也提出贝努瓦领导的新右翼太过洁身自好,与政治活动距离太远,是一种对葛兰西主义的误用。相反,只有把生产意识形态理论的“元政治”活动积极地和既有的政党政治和直接行动结合在一起,才能最大化其效果。而后两本书中,他直截了当地攻击移民,并渲染欧洲的末日迫在眉睫,“现在想要通过投票箱和议会民主来赢得权力已经太晚了。”在他的《灾难的汇聚》(La Convergence des catastrophes, 2004)当中他更加理论化了他的末日论,提出包括价值观自由化导致的社会“癌变化”、移民涌入导致的内部冲突、衰落的欧洲与伊斯兰世界对峙、气候变化导致的资源紧缺、缺乏监管的市场崩溃等等灾难将会汇聚并集中爆发,最终导致世界秩序的彻底重新洗牌,而民族主义者需要抓住这个大灾难的机会重建秩序。这一假说实际上是继承自传统主义的“末法时代”观念,也就是认为人类社会遵循黄金时代到黑暗时代的循环规律,但是法伊更加具体地将这种神秘主义的信念与当代社会的危机结合在一起,使之更加可信。他相信白人民族主义者会在灾难之后建立起一个以欧盟和俄罗斯为基础的“欧罗西伯利亚”(Eurosiberia)联邦,在继承古代欧洲人阳刚、自信的价值前提下独享直通火星的星际电梯和基因编辑等等技术,而全世界的其他地方将自给自足地维持中世纪的生产方式,接受白人的领导。

纪尧姆·法伊

法伊关于政治和文化关系的论断令他比贝努瓦更加积极地投入政治活动,也让他成为了日后新极右运动的助产士。他的激进右翼理论不仅促使他与GRECE元老、国民阵线高层、新纳粹分子皮埃尔·维亚尔(Pierre Vial)创立的新纳粹青年政治组织“土地与人民”(Terret et Peuple)合作,还令2003年刚刚从国民阵线青年分支分离出来的“身份主义集团”(Bloc Identitaire)把他当作精神导师,日后这批“身份主义者”将会成为欧洲极右最为活跃、也是最有威胁的一支青年运动。可以说,日后成为舆论焦点的“大置换”早在加缪提出之前,既可以在法伊的著作中找到全部必要零件:对平等主义中人人同质、可替换的恐惧、欧洲被反向“殖民”的恐惧、对生育率的过度悲观、认为某种社会崩溃即将到来等等,只不过法伊的激进右翼政治活动在当时无法获得大众认可,而贝努瓦以“右翼葛兰西主义”为名的文化战线在这一层面上其实与他相辅相成,为他铺平了传播的道路。

在法伊生命的最后一段时间,欧洲移民危机和2014年俄乌冲突连续爆发,似乎印证了他的末日理论,英国脱欧、特朗普上台、国民阵线成为法国最大反对党等等事件鼓励了他,他的最后一本书《种族内战》(Guerre Civile Raciale,2019)已经完全放弃了掩藏种族主义,直接使用了曾被视为禁忌的“种族”(race)字眼,并公开鼓吹如果不及时阻止“萨拉菲派”(Salafist)(本意指伊斯兰教原教旨主义的一个派别,他用以代称穆斯林)对欧洲的殖民就会导致欧洲陷入内战。也正是在这段时间内,美国极右发现了法国新右翼的理论富矿,维纳、贝努瓦和法伊等人成为了他们的新宠,也受“新右翼”的名称启发,催生了以格雷格·约翰逊(Greg Johnson)为代表的“北美新右翼”和以理查德·斯宾塞(Richard Spencer)为代表的“另类右翼”(Alternative Right)运动。

灾难的汇聚:白人灭绝论的跨洋旅行

2015年6月17日美国南卡罗来纳州查尔斯顿的教堂,21岁的迪兰·鲁夫(Dylann Roof)闯入了以马内利非裔卫理公会教堂。当时教堂内正在举行圣经学习会,他装作听众参与了进去,然后在祈祷时突然开始射击。他对在场的受害者们说,“我必须这么做。你们强奸了我们的女人,占领了我们的国家。你们必须离开。”在杀害了9名非裔信众后,他让一个幸存者离开去告诉别人发生了什么,然后因为子弹打光而自杀未遂。

鲁夫在袭击前就在一个名为“最后一个罗德西亚人”的网页上发表了自己的宣言,罗德西亚是津巴布韦的殖民时代旧称,实行过种族隔离,并曾用化学武器残酷镇压当地的起义。根据事后认罪记录,他的袭击目的是为了要激起内战,以恢复种族隔离。他在宣言中写道:“我选择查尔斯顿是因为它是我所在州历史最悠久的城市,曾一度是全国黑人比例最高的城市。我们没有光头党,没有真正的三K党,人们除了在网上聊天什么都不做。总得有人有勇气把它(战斗)带到现实世界,我想这个人就是我。”

鲁夫在宣言中自述,他的自我极端化始于2013年的特雷文·马丁(Trayvon Martin)案。当时协警乔治·齐默曼(George Zimmerman)认为正在回家途中的马丁行踪可疑,在盘问时开枪打死了手无寸铁、年仅17岁的马丁,并以自卫为由为自己开脱。齐默曼最后被无罪释放,引发了一连串的示威活动,“黑命攸关”(Black Lives Matter)运动就是在这期间的社交网络上应运而生。

但是在鲁夫看来,齐默曼是对的,他称自己在谷歌中输入“黑人对白人犯罪”的那天起,他就与从前不一样了。在这个关键词搜索下,他浏览到的第一个网站是保守公民委员会(Council of Conservative Citizens)。保守公民委员会自称是“唯一一个捍卫白人权利的全国性严肃活动组织”,其成员贾瑞德·泰勒(Jared Taylor)在鲁夫案发后挺身而出,担任组织的发言人。他矢口否认他们和鲁夫有任何关联,还说委员会反对他的暴力行为,但他话锋一转:“我们的网站教育了他。我们的网站告诉他跨种族犯罪的真相。他随后决定用这个真相做什么,绝对不是我们的责任。”他说,即便鲁夫的行为很可怕,“但并不意味着他的动机完全不合法。”

这个给恐怖分子洗地的泰勒不是别人,正是法伊的好友,也是美国最主要的新右翼理论引进者。他在枪击案前一年为法伊的《灾难的汇聚》英文版做了序。回到2000年,贝努瓦无法接受法伊的激进主张,一度阻止亲右翼的出版社与法伊合作,几乎将他排挤出右翼圈子。直到2003年,贾瑞德·泰勒(Jared Taylor)和山姆·迪克森(Sam Dickson)等美国白人至上主义者与法伊建立起友谊,他们与瑞典前新纳粹组织成员丹尼尔·弗里伯格(Daniel Friberg)领导的右翼文化产业领军公司——阿克托斯(Arktos)合作,第一次将法伊引入英语知识界。泰勒给几乎所有所有法伊作品的英译本做了序,还在《灾难的汇聚》序言中回忆他2003年访问法国,在访问了包括贝努瓦、维亚尔等一众极右分子后,唯独与最激进的法伊最合得来,“在所有这些杰出的法国人当中,我与纪尧姆·费伊最亲密无间。……要论我们对种族、对欧洲文明的生物学基础的理解,我们立刻成为了老同志。”泰勒在自己组织的各种白人至上主义会议和论坛上邀请贝努瓦、法伊等人去演讲,虽然法国新右翼一直以反美主义著称,但毕竟他们都自视为捍卫白人文化的先锋党。法伊也的确在日后软化了对美国的批评,他曾在《我们为何战斗》当中暗示美国利用穆斯林移民削弱欧洲文化,而到了2012年他已经开始说欧美是兄弟。有意思的是,法伊和泰勒在欧洲的另一个盟友是俄罗斯的亚历山大·杜金,他们或多或少地都同意要尊重俄罗斯的“势力范围”来换取白人的联合,虽然三人分别设想这个超大联邦的核心是法、美、俄。

对于美国的种族主义团体来说,这些新右翼理论无疑既新奇又有力,不但帮助他们找到了回避“政治正确”的方法,还提供了长期的斗争框架,很快吸引了大批拥趸。其中就有同样在2003年就开始接触新右翼的理查德·斯宾塞,他和弗里伯格创立了网站“另类右翼”(Altright.com),网站称“另类右翼从各种思想流派中汲取灵感:欧洲新右翼、激进传统主义、德国保守革命派、旧保守主义、人类生物性多样性和其他种族主义思想家。”斯宾塞于2017年组织了夏洛茨维尔的“团结右翼”集会,并在期间发表了“另类右翼宣言”,从中我们可以读到很多和法国新右翼相似的主张,而让人很难与美国共和党代表的传统右翼联系在一起——从该宣言的正式标题就能看出端倪:《成为另类右翼意味着什么:另类右翼运动的元政治宣言》,正文还包括了主张欧美白人统一、反对犹太-基督教中的平等主义、反对美国的干预主义、反对利润大于民族的全球资本主义、回复自然秩序等等。这一宣言后来还被阿克托斯出版公司出版。

事实上,阿克托斯不仅仅向英语世界引介了法伊,还包括勒内·盖农(Rene Guenon)、埃沃拉、杜金、卡尔·施密特、贝努瓦等等,几乎将整个新右翼的成果和思想传统都搬了过去。阿克托斯的创始人弗里伯格自述读到贝努瓦和法伊的《新右翼宣言》后大受触动,认为如此高明的理论应该有更大影响力,他写道:“元政治是一种多维度的、灵活的、动态的力量,有潜力抓住关键问题的本质。”弗里伯格正是遵循元政治的思路,创办了阿克托斯和其他的影像公司,来进行“文化战争”。相似的还有创建了“逆流”(Counter-Current)网站和“北美新右翼”派别的格雷格·约翰逊,他也在“逆流”上大量翻译杜金、埃沃拉、法伊、维纳等人的作品。与积极投身于政治团体活动的斯宾塞相比,他们更像贝努瓦,认为元政治高于政治,应当通过出版、学术研究等手段来夺取文化主导权。约翰逊评论最近的布法罗案件说明白人恐怖主义是文化多元主义的症状,真正的解决方案应该是族群多元主义的“种族离婚”——既然黑人不满白人,就应该离开白人国家,互不干涉——换句话说,种族隔离。

新理论当然也引来了新的分裂,法伊本人就亲自经历了一次。2006年,泰勒邀请法伊去做嘉宾讲解对犹太问题的态度,当时台下正好坐着3K党前领袖大卫·杜克(David Duke),他借向法伊提问之机发表了一番反犹主义言论,指责犹太人的影子政府控制世界,而有犹太血统的白人至上主义者迈克尔·哈尔特(Michael Hart)一跃而起,痛斥他们是纳粹并夺门而出。犹太问题至今困扰美国极右:一部分人赞同犹太世界政府阴谋论,把犹太人视为敌人,另一部分人则认为只要犹太人愿意接受“白人文化”或局限于以色列这样的犹太民族国家,就是好犹太人,没有必要全部敌视。

当地时间2022年5月19日,美国华盛顿特区举行新闻发布会,谴责布法罗市枪击事件。

不仅如此,在美国原本的右翼传统当中,混杂了盎格鲁-撒克逊式的清教保守主义、南方奴隶主的种族主义、州权主义、自由至上主义、乃至纳粹主义和反犹主义,长期以来都没有真正一致的策略和理论化。而在法国新右翼的影响下这一批另类右翼更倾向于和欧洲合作,反对自由市场的立场与共和党的传统立场相悖,反对基督教的立场与作为美国右派主力的宗教保守势力有非常大的张力,反对干预主义的立场与新保守主义龃龉,这也更使新右翼理论影响的新一批极端分子会发现自己无法在美国的主流政治体系当中找到盟友,更加容易选择激进的直接行动主义路线,换句话说——恐怖袭击。这直接移植了贝努瓦和法伊的分歧,到底末日有多远?例如,约翰逊和那些恐怖分子一样对大置换无比热衷,甚至创办了一个“大置换奖”来鼓励更多的相关主题讨论,但是他不认同恐怖分子的加速主义,认为加速主义者希望无法避免的“灾难的汇聚”提前发生,而他认为那是可以通过建立种族国家避免的。另一个例子是特朗普政府,当时他的意外上台是这种另类右翼的一次投机成功,于是在他们认为特朗普没有实践另类右翼的政治理想时,他们又发明出了“深层政府”阴谋论来与体制进行对抗,形成了“匿名者Q”(QAnon)运动,认为建制派内的撒旦教徒、恋童癖组成影子政府,而特朗普则是影子政府的孤勇对抗者,这场阴谋论运动直到2020年1月6日的冲击国会事件达到巅峰。这并不只是简单的“反体制民粹主义”,而是新右翼的激进主义延伸,这才能解释为什么他们在反对黑人平权的时候撑警,又在夺取政权的时候冲击警察——关键在于警察多大程度上能够实践种族主义的原则,而不是反不反体制。

回过头来说,法伊在《种族内战》当中预测的种族内战其实和《文明的冲突》一样,本质上就是一个自我实现的预言,现在几乎所有极右恐怖分子都是加速主义者,试图把世界往悬崖上推。尽管从出生率和移民基数来看,“大置换”的确有数学太差的问题,但是这不完全是一个数学问题,而是对社会问题的认知问题。新右翼的“元政治”战略的目标正是在认可社会存在问题的基础上,建立起一套取代左翼的认识论。他们不仅在欧洲形成了“身份主义”运动,其更加激进的版本在英语青年白人当中很快扩散开来,并且还继承了3K党、南北战争、拥枪权等美国特色的历史包袱,连塔兰特这样的澳洲白人恐怖分子也把拥枪权这个高度美国化的议题带入了自己的宣言当中,甚至这个形式也带有着一定的美国色彩。

其实,宣言旨在说明自己与众不同,要教育众人,这与新右翼对可替换性和平庸的恐惧一脉相承。但在网络时代,越来越多的宣言当中相互致敬(复制)的内容已经说明,当代的极右袭击者就是希望“爆火”,而如今他们能想象到的爆火唯一形式就是模仿和被模仿,从这个角度来说,他们不是纯粹的意识形态战士,而是极端化的乌合之众而已,无法在崇尚个人独特性的极右翼天堂里获得认可。

这就点出极右运动中的核心矛盾:既然反对平民主义、普世主义和同质化,要如何处理和大众化的关系?某种意识形态受众越广,不可避免地要意味着某种原则变得越普遍,那不就又重蹈普遍主义覆辙?如果族群多元主义不只适用于白人,那不就是普遍主义?如果真的只适用于白人,又要把非白人驱逐出自己的乌托邦,那不就又是一种强加于他人的极权主义罢了?

事实上,这个矛盾的存在不会减少极右的危险性。无论是生态法西斯主义还是“大置换”,在澳洲、美国、德国极右恐怖分子之间如此流行而又相似的信念已经说明眼下的国际极右主义网络已经非常成熟,而且他们中的确相信要加速社会秩序崩溃来“乱中取胜”的不在少数。如果这种危险的思想继续传播而形成适应于西方、乃至白人以外的版本,在同样面临低生育率和收入分配不均的其他社会,恐怕法伊要在坟墓里笑醒了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司