- +1

从爷爷的米胖到李希霍芬的利比喜罐头

原创 假杂志编辑室 假杂志

英国探险家斯科特在南极赖以生存的“高科技硬核食物”,曾经在同治年间跟随着一个德国人走遍中国大江南北。一个150年前的湖南人,会像穆斯林吃到猪肉一样,因为误吃了德国人的炖牛肉而发生本能的呕吐。这位德国人的日记里,事无巨细地记录了几十种中国农作物,却独独缺失我们今天最普遍食用的一种。这个疑团,却在山西临汾山区一个村妇那里,得以解开。

1868年,德国人李希霍芬来中国考察,在日记里留下了大量与食物相关的记录。他带着偏见,“从他发黄的脸色可以看出,欧洲人受不了中国的饮食”,但也尝试着接纳新事物,“喝热水这件事情上蕴含着以往所保留经验的哲学,因为如果人们某一次克服了排斥情绪而尝试,会发现饮用热水比凉水舒服得多,也更提神。” 德国有句古谚:汝乃汝所食。带着这条线索,回看并重走李氏中国考察之路,让我对他及其所处的那个时代,以及一个他者视野下的中国,又多了一重理解的维度。

口述 | 朱英豪

编辑 | 静宜 文字整理 | 朱玲

©️朱英豪

两个老李的故事

1

“利比喜肉粥”——19世纪营养学的发现

1868年秋天开始,在那个殖民主义蓬勃的时代,德国地理学家李希霍芬在中国进行了长达4年的旅行。当年他的任务是在中国探索矿产资源、农作物、食物生产、货物交易、水陆交通状况,甚至还包括非常细致的地理地貌信息等等。最终他将所有在中国考察的内容汇总成了一份重要报告,给到了当时的普鲁士政府,也为后来的新德意志帝国在中国的殖民政策起到了关键性的作用。

在启程之前,李希霍芬做了很多前期准备的工作,食物就是特别重要的一环。大家不妨设想一下,在19世纪的中国旅行,并不像今天走到哪都有餐厅和住店可供选择。李希霍芬决定带上一件非常重要的装备——“利比喜肉粥”。

李希霍芬选择带上这些罐头,不仅因为当年中国旅行路上可供食物很差,另一个原因是他对于中国的饮食是有偏见的。在他看来,中餐所包含的营养不足以支撑他高强度的长途旅行。

于是他求助于当时赫赫有名的学界同行,也是我们现在尊称为“生物化学之父”的化学家尤斯图斯·冯·李比希(Justus Freiherr von Liebig),李比希那时刚刚发明了一种化学方法来处理肉类,通过炖煮、提纯、压缩一整套工序将牛肉浓缩成80%比例的肉粥,放在罐头里面便于随时携带。这款同名(化学家名字)肉粥在当时解决了(特别是偏远地区)中产阶级吃肉的问题,极大地降低获取肉类的门槛,因此迅速风靡全球。

我摘录了一段李希霍芬日记中的文字,从他的视角下,我们可以去理解当年欧洲人如何看待中餐。这段文字的背景,是四川的外国传教士,误以为李希霍芬不再到访,把李氏为自己的旅行预先发送过去的几箱“余粮”给瓜分了:

只是由于传教士先生们以中餐为生,所以他们的胃口被这些他们可能预感到比米饭好些的存货激起了。这些先生们不仅享用了500支马尼拉雪茄、一打白兰地、利比喜浓缩肉粥……我几乎找不到比这更好的证据来说明我常持有的看法,即中餐之于我们是不充足的。战时的感受可能促使他们把这些东西当成了很好的战利品。

——李希霍芬,1871年于成都

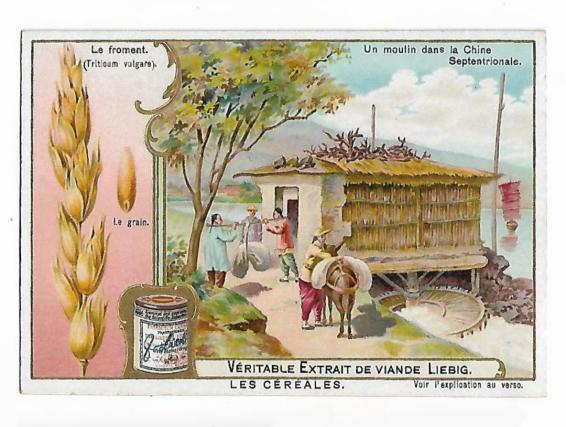

这张利比喜肉粥的广告卡,展示了中国北方人们用水磨碾小麦粉的场景。利比喜公司试图通过展现和比较不同的民族的主食,来推销它们的利比喜肉粥。但显然,他们在中国北方找到了知音——小麦是他们认可的最优秀主食。

利比喜肉粥的广告卡

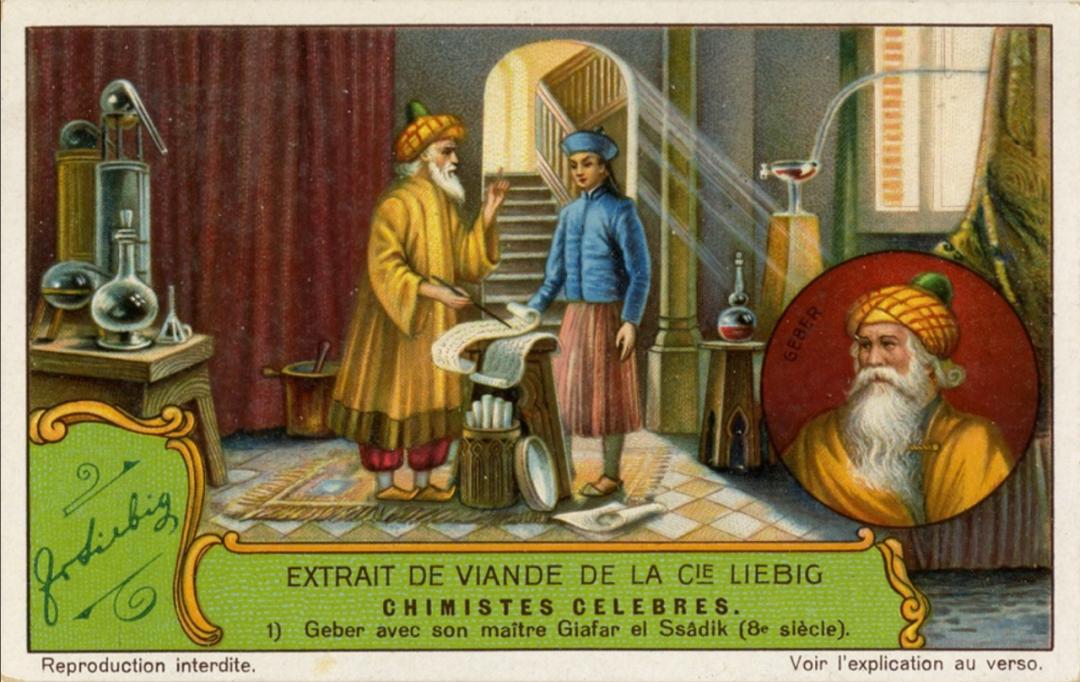

这是另一张利比喜肉粥的广告卡,它以对现代化学的“祖师爷”致敬的方式进行宣传。图中左上角这位化学家叫做阿布·穆萨·贾比尔·伊本·哈扬(以下简称贾比尔),是一位中世纪很伟大的波斯炼金术士,堪称“现代化学之父”,他发明了可以溶解金的王水。

利比喜的广告向古代波斯炼金术致敬

法国作家凡尔纳在他的小说《环绕月球》(Autour de la Lune)中也提到了利比喜肉精(后来另一种产品)

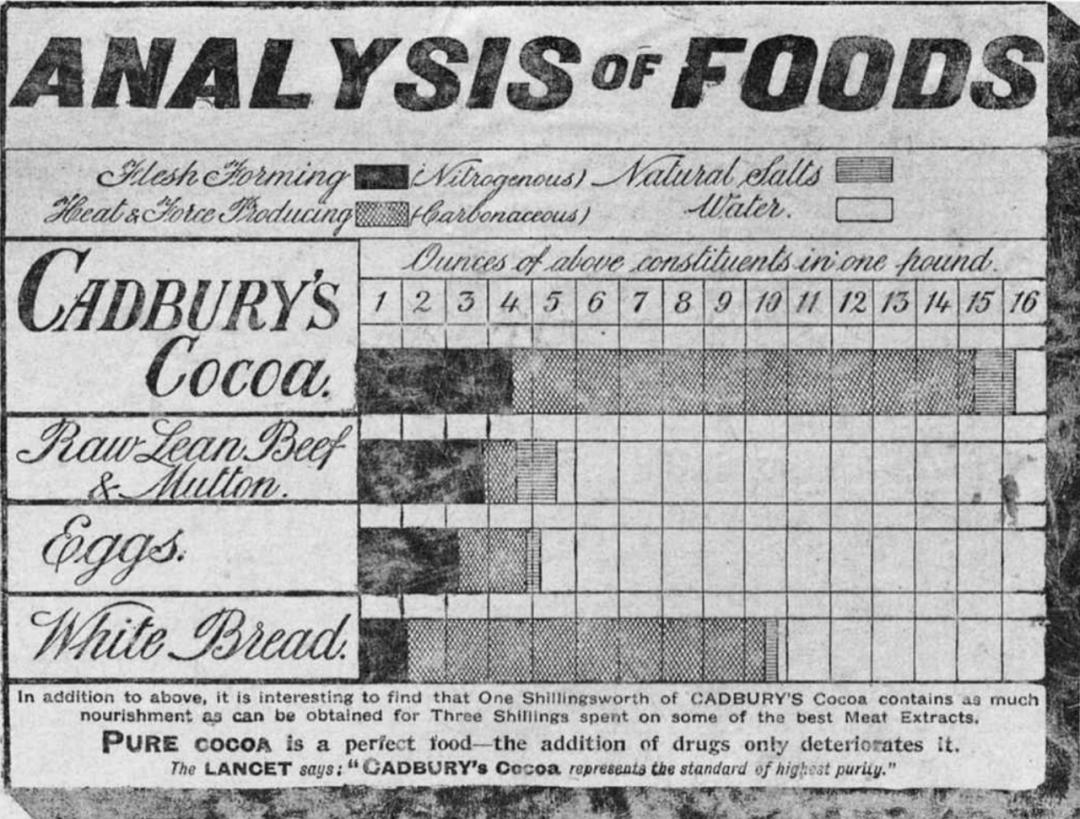

下图这张食物分析表是为英国贵格派企业吉百利生产的可可做的一则广告,它被印在了一部儿童书的封底,图中将生牛肉、白面包和可可中“能塑造肌肉的含氮成分和能产生热量的含碳成分”做了对比。

由柳叶刀背书的食物分析表,吉百利可可被誉为最高纯度的象征((From Doggie’s Doings and Pussy’s Wooings: A Picture Story Book for Young People , London: S. W. Partridge,n.d., in the author’s possession))

它利用了一些表格数据,又通过著名的《柳叶刀》医疗杂志为其背书,在他们的结论中着重标出了几类营养元素,最主要的是氮、碳、盐和水。当然这份研究中的很多结论,现在已经被修正了。但我们可以看到,那个年代急于拥抱新科技的思潮,人们渴望通过掌握新的科技力量去发现新的食物和能量。

2

“牛肉粥、野味和米胖”

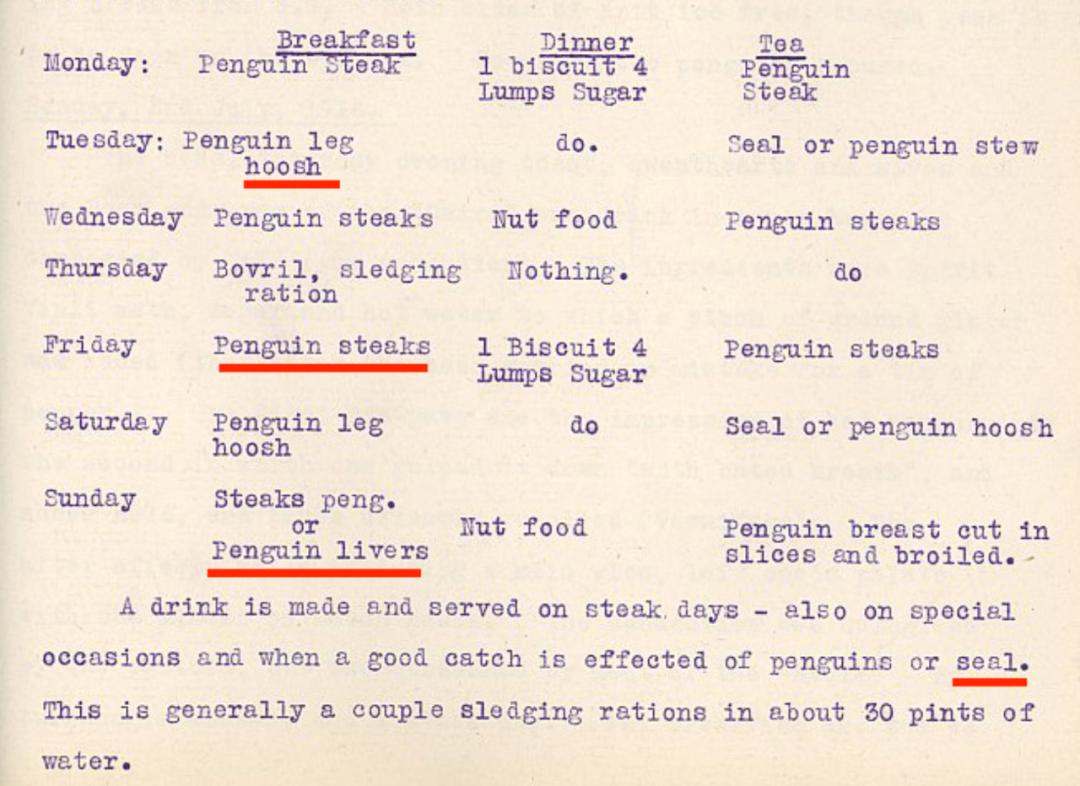

近日英国著名冒险家欧内斯特·沙克尔顿(Ernest Shackleton)的残骸“坚忍号”刚刚在南极的海底被发现,下图是他当年的菜谱。我们可以看到除了前期准备的干粮之外,为了能够在野外生存,他也会吃路途上的企鹅,比如企鹅的肝、胸、以及各种部位的肉。过去的经验表明,进食新鲜的肉类能防止可怕的坏血病。

沙克尔顿探险团队留下的南极菜单

与沙克尔顿同时代的探险家斯科特在踏上南极时,他的主要食物是由赞助商提供的BOVRIL肉精(使用利比喜技术的另一款产品),除此之外他还带了一种热量很高的印第安肉干“pemmican”。把这两者或者是企鹅肉、海豹肉,和饼干、竹芋、葡萄干之类混合搅拌,就是南极探险家们的主食“Hoosh”了。然而,在这种看似准备得非常充分的情况下,斯科特最终还是失败了,死在了南极。

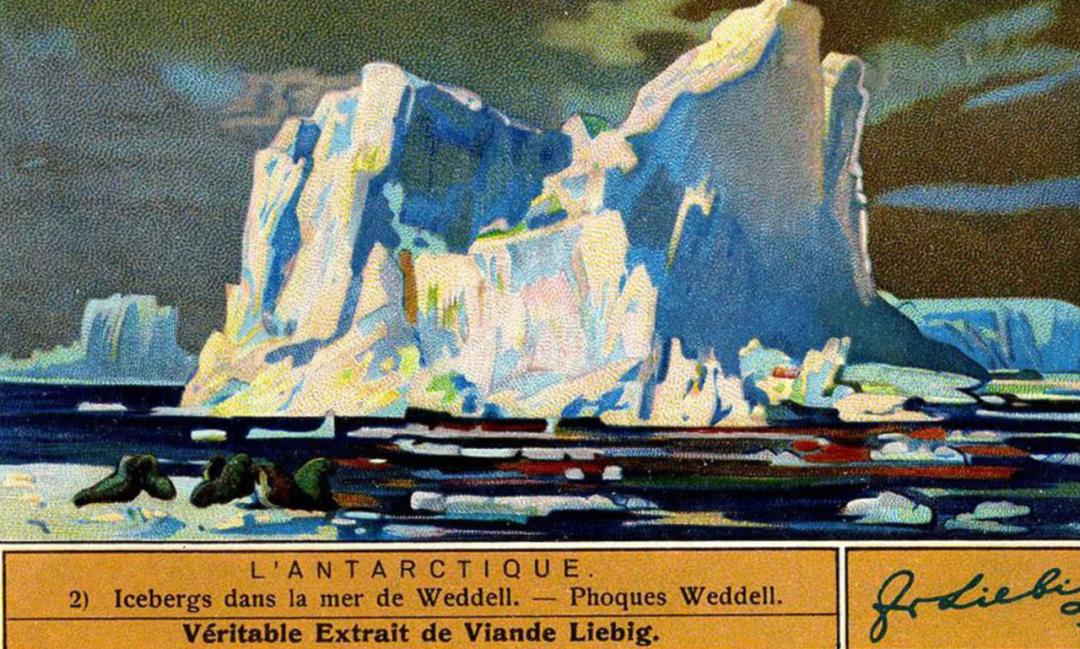

利比喜肉粥的广告卡中对于北极探索话题的宣传

现在我们重新回看这件事,其实当年斯科特犯了两个大的错误。其一就是他低估了自己需要的热量,因为当时在南极洲的旅途中是需要滑雪橇的,他预估每天会消耗的热量是4500卡,但我们现在根据科学评估应该是要到6000卡左右的。另一点是他的食谱中碳水和蛋白质的含量太高了,照现在来讲应该也摄入一些脂肪含量更高的食物。也许我们可以推断,当年的利比喜肉粥在宣传中不断地强调它和肉拥有同等的营养价值,这个结论是错误的。

食物只是探险成功的重要一环。这是南极彼得曼岛拍到的一处纪念3位英国科考队员的墓碑,边上有企鹅正好路过。这三个二十多岁的年轻人在1982年的冬天登上这个岛屿,后来在强风暴中失联,不知去向。他们带足了一个月的食物,偶尔也猎食企鹅,但最终和斯科特一样,留在了那里。

南极英国科考队员的墓碑 ©️ 朱英豪

李希霍芬当年的中国行程相较更短一些,他每天基本上走6德里(大约50公里)的行程。除了利比喜肉粥之外,他也吃中国的主食,在路途中拿猎枪打金毛雉鸡、野兔、麋鹿等野味,和米饭一起下锅。

“米胖”是我们浙江这边一种炒米的叫法。我爷爷那个时代,下地前会提前一天浸泡,第二天不放盐不放油直接炒制,用插马袋(褡裢)装好,带着上田里干活。对于短途外出劳作的人来说,补充碳水不会让人饿着,但谈不上营养。

3

食物的“意识形态”

李希霍芬和李比希折射出来的对食物的态度,恰恰吻合了英国作家蕾切尔•劳丹在其著作《美食与文明:帝国塑造烹饪习俗的全球史》里描述的、流行于19世纪中后期的近代帝国饮食观。其一,他们认为中餐包括很多其他民族餐食中的主食,像米饭、玉米、竹芋等食物中所包含的热量是欠缺的。在他们看来,当年爱尔兰因病毒土豆欠收而导致100多万人死于饥荒,这场灾难最主要原因是他们不吃小麦和牛肉这些高蛋白(含氮)的食物;其二,当年他们重新去赞美糖,他们发现糖的成分能够带来极大的能量;其三是他们对于蔬菜水果的偏见,认为它们会导致疾病(霍乱)的传播。

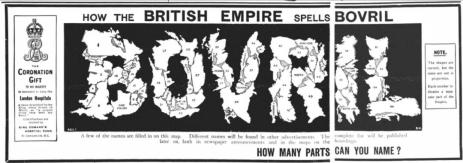

和奥威尔二战后为被英国政府捉刀为英国美食正名不同,李希霍芬在日记里,对不列颠的大餐还是表达了自己的敬意的。从更大范围内来讲,安格鲁萨克森人的大英帝国,殖民统治了全世界大约1/4的人口。前面讲到,那款赞助斯科特的“BOVRIL”(保卫尔牌牛肉精),在一款广告里自豪地用所有殖民地地图拼出了自己的名字,这款产品也是沿用了20年前利比喜肉粥提取牛肉精华的配方。

由帝国版图拼写出的保卫牌牛肉汤

“BOVRIL”名字的来源是由于它的发明者劳森·约翰斯通(John Lawson Johnston)当年接到了一份来自法国军方的合同,要他们提供容易保存的牛肉产品。为了给产品命名,他从拉丁语中拿来了bovis(bos的所有格)一词和“vril”一词:“bovis”意为“奶牛、阉牛”,而“vril”出自英国的一部奇幻小说《即临之旅》(1871年),指的是书中一个掌握在所谓优等民族手中无所不能的能量。

4

接下来,我们去到世界不同地方,通过现在看起来几件普通不过的食物(原料),看一看它们是如何被十九世纪的饮食观念所塑造和影响的。

小麦

西亚是小麦的发源地,主要是在美索不达米亚平原一带,它也是馕的发源地。然而经过了两三千年的历史之后,“馕”在当地已经真正成为一个总称,大家去到伊朗会发现,它不过是“面包”的总称。反而是在南亚和部分中亚地区,“馕”才真正是它原本意义上的形态。

这是我在伊朗南部卡尔加人的游牧民族聚集区里拍下的一张照片,当时他们正在帐篷里面烤馕,其实在帐篷外面还有一些公用的馕坑,也是这个聚落常用的设备。像照片中我们看到的两位妇女她们来自不同的家庭,一起协作做馕。在过去,和开罗街头的水壶一样,冬天的时候这些馕坑里会留着火,在使用完这些馕坑之后,也会留下一两片馕给过路人。

伊朗卡尔加人聚集地,两位妇女正在协同做馕 ©️ 朱英豪

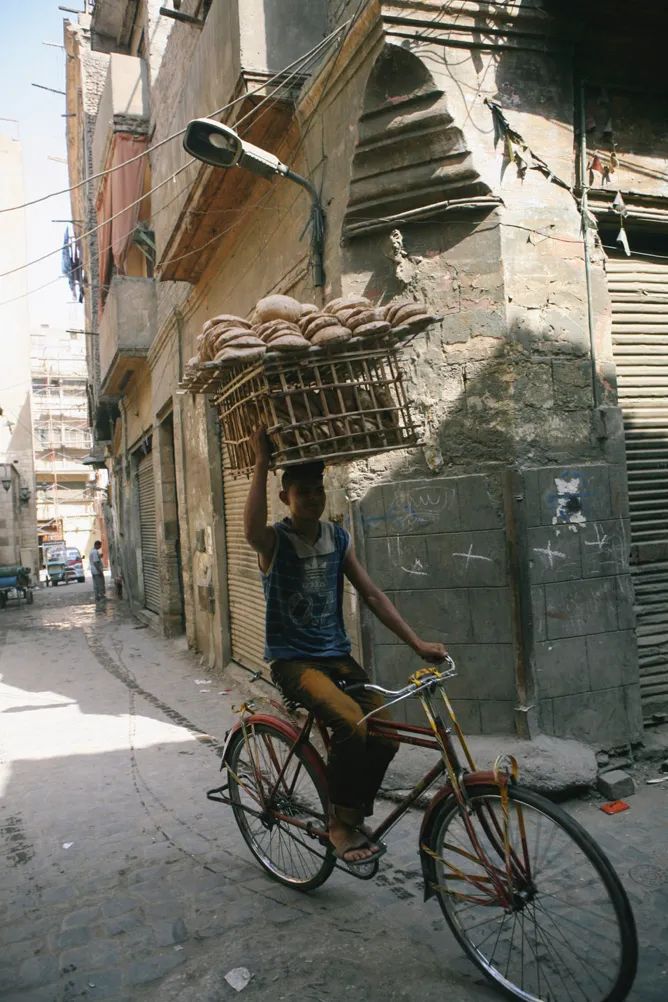

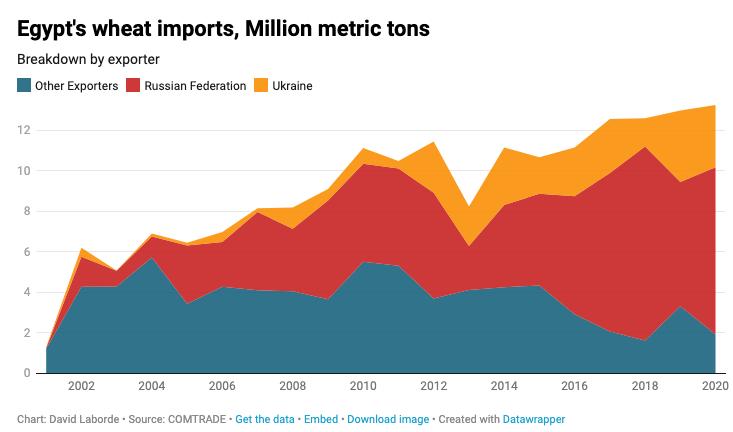

埃及也是小麦的发源地,古埃及的时候人们就有吃馕的习惯。但是现在来看,因为俄乌战争爆发到现在,埃及人的生活变得很困难。这个当年小麦发源地成为了一个特别让人沮丧的地方,最近我看到很多新闻里说到埃及的馕价格飙升。原本对于埃及人来讲,他们买馕有政府补贴,而且靠的是美国援助。但目前馕价格很贵的情况下,他们不得不开始节衣缩食。

埃及人的馕 ©️朱英豪

乌克兰和俄罗斯占埃及小麦进口的比重 ©️COMTRADE

但为什么小麦作为一个几千年来的粮食作物,在19世纪末的时候会被如此的强调呢?其中一个重要的原因是技术的发展。过去小麦依赖的是传统的石墨和水磨技术,结束了”粒食“的历史。19世纪末人们发明了“滚筒技术”,能够使用蒸汽机的动力以火力的方式进行大批量的生产。

这张照片是我在明尼苏达州拍摄的一个老式的面粉厂,建成于1851年,当时还是以水磨工艺去生产的。通过了一些数字,我发现这个面粉厂在当时的产量是非常大的,比如1916年它一共生产了1860万桶(大约5.5亿斤)的面粉,被称作为全世界小麦的中心。

透过彩色玻璃拍下的位于明尼苏达州的面粉厂 ©️ 朱英豪

10年前,我在长春记录下中国最大(也是亚洲最大)的火磨面粉厂叫“亚乔辛制粉厂”,当时中国开始引进德国的机器进行生产。它建成于1901年,照片中是最后一栋残存的楼,位于机车厂内。

“亚乔辛制粉厂”旧址 ©️朱英豪

上海的“阜丰”面粉厂是国内最早开始使用火磨技术的,当时正值日俄战争时期,东北需要大量的面粉支援。此外,上海面粉厂成立后,很多老百姓抱着支持国货的心态,都愿意多购入一些面粉,但实际上当年的面粉厂用的也都是美国技术。

牛肉

我们过去大部分的朝代都有牛戒,然而不同时期的风俗也有一定的差异。在明清的时候,耕牛中“老病不堪为用者”可以合法宰杀并出售,换句话说就是吃牛肉是合法的,宰杀老、病牛也是合法的,但是宰杀需要上报县衙,不能私宰。所以在清朝的时候,李希霍芬是能够在中国找到牛肉的货源的,但是种种条约的限制,还是可以看出牛肉对于当时的老百姓来说是一种陌生的肉类。

然而这在《齐民要术》中却是一个例外,因为这本书所写的时期是北魏,当时的中国由北方政权所掌握,在他们看来吃牛肉是天经地义的事情。在这本书中贾思勰记载了很多种牛肉的吃法,有:肉酱、五味脯(五香牛肉干)、夏白脯(腊牛肉)、捧炙(烤牛肉)、腩炙(烤牛五花肉)、肝炙(烤牛肝)、牛腤炙(烤腌牛肉)等。

与之相比,清朝文学家袁枚在《随园食单》中只写了两道菜是与牛肉相关的,而且他在书中将牛肉称作为“杂牲”,而将猪肉称为“主牲”或“特牲”, 所谓“广大教主”。在清代大致同时期的小说《老残游记》中,记录了很多宴食场景,里面没有出现一处牛肉。

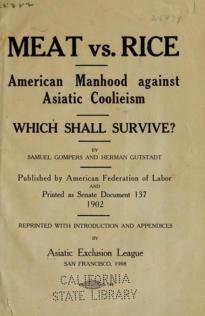

然而在19世纪的美国,对于吃牛肉却有着截然不同的文化,甚至他们把吃牛肉的行为政治化了,当年由龚帕斯领导的美国劳工联合会上出版的排华法案中,将不吃牛肉和面包的人列为二等公民(有时甚至连公民都算不上)。

排华法案:吃肉VS吃米,美国男子气概VS亚洲苦力作风,1887

也是在差不多同一个时期,为了解决激增的牛肉需求,美国引入了一种叫“婆罗门牛”的物种,这是从印度引进后和巴西的牛杂交出来的品种。这个名字的来源也是很可笑,当时我在德克萨斯州听到当地人这么称呼的时候,觉得特别的冒犯。因为婆罗门本身是跟印度教紧密相连的名字,印度教又是把牛奉为神物,是不吃牛肉的,然而“婆罗门牛”在美国却成了一种专门养殖食用的牛种。目前这个品种已经成为了全世界数量最大的食用牛种,特别是在澳洲,如果大家吃澳洲牛肉的话都会吃到它。

1873年,美国引进了另一个品种叫做“安格斯牛”,这种牛在英国已经有1000多年的历史了。因为它肉质中大理石的纹路,也深受当今日本人的喜爱,影响了他们在和牛上的理念。上世纪五十年代,这两种牛在美国又混种出现了一个新品种叫做“Brangus”。

当时欧美的饮食观念也深深地影响到了世界上的其他民族,比如日本的思想家福泽谕吉就专门写过两篇文章去讲吃牛肉的文化:

“我国民缺乏肉食,诚非养生之法,因而疲弱者亦不在少数,此乃一国之损亡。既已知晓其损亡与弥补之法,何不用乎……”

《肉食说》

“欧美人喜食肉类,最为滋补,日本人则食草菜,滋养不足……”

《应吃肉》

在福泽谕吉看来,吃牛肉是一件关乎民族存亡的事情,是完全跟政治和国家前途挂钩在一起的,也印证了当时的帝国通过食物文化进行殖民宣传的影响力。

西红柿

说到蔬菜,我们能立刻想到一种特别常见的蔬菜——西红柿。然而奇怪的是,在李希霍芬的日记中出现了几十种蔬菜粮食蔬菜作物,独独没有西红柿。西红柿在大概2000年前就出现在南美了,在当年的中国难道就没有西红柿吗?

事实的情况是,虽然西红柿早在万历年间从东南亚进入中国,也出现在赵涵的《植品》中,但一直是观赏物种。它过于鲜艳,一直被认为有毒。欧洲人也晚到18世纪才开始食用,而在中国,据说是光绪年间的事了。在山西的峪道沟,我遇到了几位老人,其中一位告诉我说,在她们小时候家里的老人曾经讲过自己吃的第一口西红柿是传教士带过来的,当时他们带来了种子在当地播种。我在去年采访了其中一位传教士的孙女,她告诉我她的祖父是义和团事件之后最早返回中国的传教士。

一美元的西红柿,津巴布韦,2011 ©️朱英豪

这张照片拍于哈拉雷附近的公路。即使是超级通胀、饥荒和霍乱的压力下,一美元还是可以在津巴布韦买到一堆西红柿,它和一听可乐同价,却为饥荒下的津巴布韦人带来了及时的营养。今天的津巴布韦,好像又要面临着重蹈十年前几亿津巴布韦币只能买一张公交车票的覆辙。

酒

在19世纪末,酒是一个特别厉害的消费。在李希霍芬的日记里,我们能找到很多关于酒的故事,他说到自己在旅途中累了歇脚时,需要喝一点酒;碰到了朋友,拿了酒去跟朋友吃饭;甚至在最后抵达目的地时,为了给自己庆功还准备留了一点美国的鸡尾酒……他在旅途中共有59次提到了酒,无酒不欢。众多资料表明,那个年代的饮食习惯的确是和酒紧密相连的。

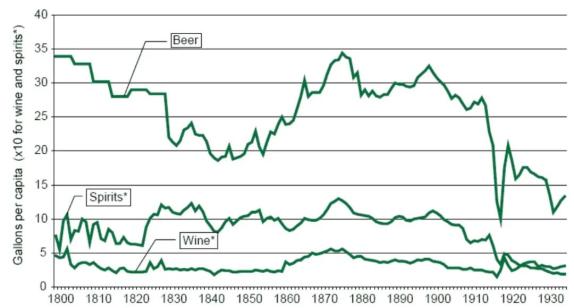

从英国人在1800~1935年期间关于国民酒精消费的数据曲线表,从中我们可以看到1870年李希霍芬来中国的时候,正是酒精消费的顶峰时期。那时候的人他们喝酒的这种程度远远大于现在的,一个客观的分析说,当时人们的饮酒量是现在的3~4倍,所以按我们现在的标准来说,当时的人们都是在酗酒。

1800-1935年间,英国人的酒精消费

可可

酗酒的害处很多。因为可可的能量很高,也可用作制造巧克力甜点,于是当时的贵格会教徒就开始提倡用可可饮料去代替酒,让人们少喝一点,因此可可也是一种被从道德层面去衡量的食物。关于可可的营养价值,我们在前面那个吉百利的对比表格里已经知晓。

这让人联想到了中世纪晚期阿拉伯人对于咖啡的理解,在阿拉伯语中的咖啡叫做“Qahwa”,这个词根最开始是用来形容饮酒时的感受。因为“Qahwa”的原意是抑制剂,而人们饮酒时可能会有一个短暂的兴奋状态,但最终酒会抑制人的精神。喝酒的人是不太愿意吃饭的,久而久之食欲就会被压制。所以,人们(主要是苏菲修士)将咖啡也视作一种抑制剂,用来压制睡意。从这个名字中,我们能够感受到人们对于神以及人的本质中精神力的认识。

说到可可,有一个公司叫做“好时”,现在我们也能买到好时生产的巧克力。1913年好时在古巴建立了一个非常庞大的巧克力和糖的加工厂,巅峰时期大约有十几万的职工,但如今已经是一片废墟了。

好时公司在古巴的巧克力工厂废墟 ©️朱英豪

好时的创始人米尔顿· 好时(门诺派教徒),当年他的名字也出现在泰坦尼克号的船客名单上,但他因为临时有事没有上船。在沉船事件发生后,他就去了古巴。直到现在,废墟边上的古巴居民后代,还会追念当年好时光。

冰

中国古代很早就使用冰,当年梁启超在他的《饮冰室文集》中就引用过庄子的一段话:

“今吾朝受命而夕饮冰,我其内热与?”

但冰作为一个食物的载体,参与到流行公共空间文化,却是从近代才开始的。至于中国人养成喝冰水的习惯,就更是近期了,我们的文化中倡导的食物都是热的、温的。我在加拿大中部旅行的时候,在冰天雪地里看到过一个“hot water”的店招,我感觉是当地人在调侃中国人。“hot water”是中国人在国外经常会说的一句话,可能比“有发票吗?”还要频繁。

19世纪晚期,广东的冰室文化才渐渐建立。根据英国驻港记者马赛蒂·赫顿的调查报道,1841年英国人来到香港,在他们的英国文化中,每到冬天都需要用冰室储存食物,他们也难耐香港湿热的天气。于是他们就在香港到处找冰,一开始的时候他们从波士顿,后来从中国的北方把冰运到香港。直到1874年苏格兰人发明了第一台冰机。对于买不起冰箱的家庭来说,冰室是很多人(特别是孩子)聚会、见面的一个场所。自然而然,冰就进入了粤式饮食里,成为夏日的主角。

冰的文化在不同地域流转。十九世纪,有很多日本人去夏威夷的种植园打工,就把吃刨冰(kakigori)的习惯带到了当地。这种浇上风味糖浆的刨冰,也成为了最有名的甜点之一。

5

我家浙江山村中的农业模式

在李比希和李希霍芬的年代,他们贬低东方饮食文化的同时,却一致认可和赞美中国(东方)持续4000多年的农业模式,其中最主要是中国农业中的精耕细作和人畜肥料的循环使用。这在李比希的著作以及李希霍芬的日记中,都时有体现。今天,我们把这种模式称为朴门农业(permaculture)或永继农业。耐人寻味的是,正是基于对中国农民在土壤肥力使用上的观察和思索,让李比希开始了对现代化肥的第一次探索和实践。

在李希霍芬之后,本世纪初又有一位美国人富兰克林.H.金来东亚考察,他有感于被工业化摧残的美国农业,并依据他在中国和日本考察农民如何管理土壤以增进肥力的经验,写下了《4000年农夫》一书。

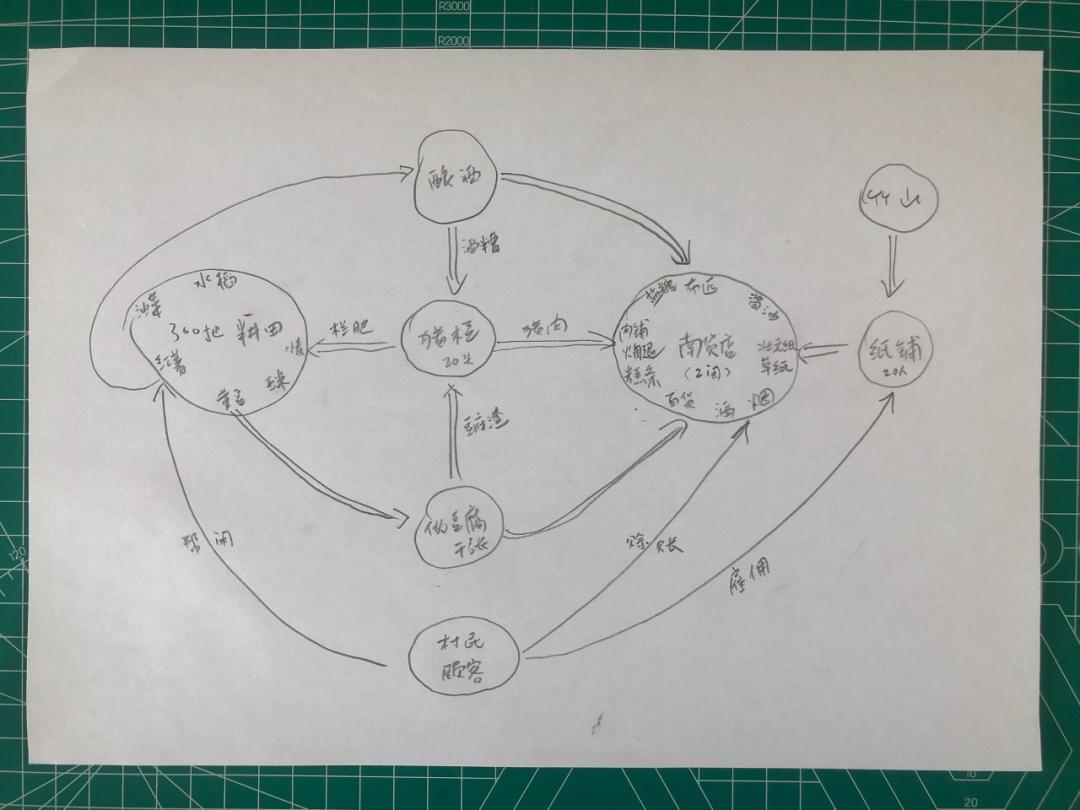

再过二十多年,在浙江永康某个小山村里,我的爷爷经营着一个挺有声色的小经济体,除种田外,他也酿酒、做豆腐、养猪……酒和豆腐的副产品(酒糟和豆腐渣)都可喂猪,猪的栏肥又成为农田的肥料。山区平田有限,都用来种水稻,春播夏收后种豆,豆又可以给土地增加氮肥。当然,也会种“接绝续乏”的冬小麦。山上的地,会轮种油菜、玉米、红薯等。我父亲回忆,当年地里的土都是乌金色的。稻田里快收割的时候,可以看到成百上千只雉鸡啄食。

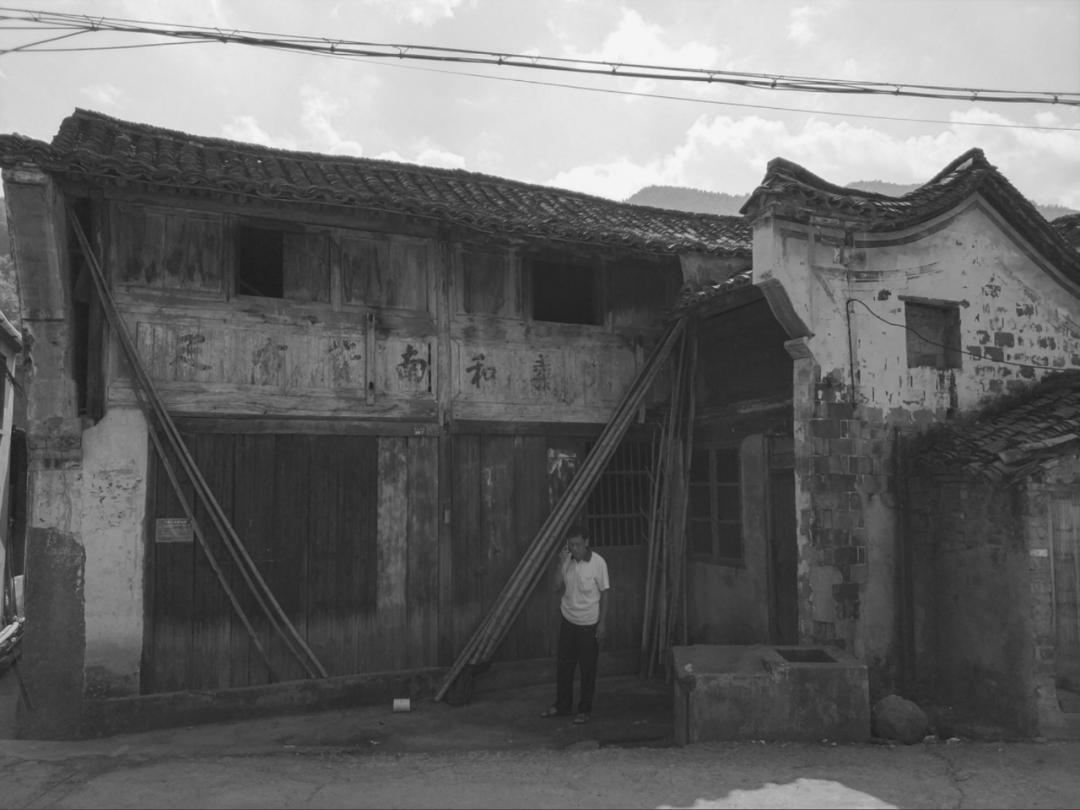

浙江家中的老宅,爷爷曾经经营着村里的一家南货店“义和南货布匹” ©️ 朱英豪

南货店是爷爷更大的收入来源,既然养了猪,在店里就可以卖猪肉,做火腿,一年大概能做200只火腿卖到附近的县城里。

同时爷爷还有一家纸铺,最忙的时候大概需要20个人帮忙做纸。这里也有一个有意思的循环。很多村民手头现金少,平日去南货店买东西有赊账的传统,攒一起到年底统一结算。一些村民拮据,爷爷会让他们来纸铺做工,或农忙的时候过来帮手,用工时来免除债务。

我的爷爷在村里经营的小经济体 ©️ 朱英豪

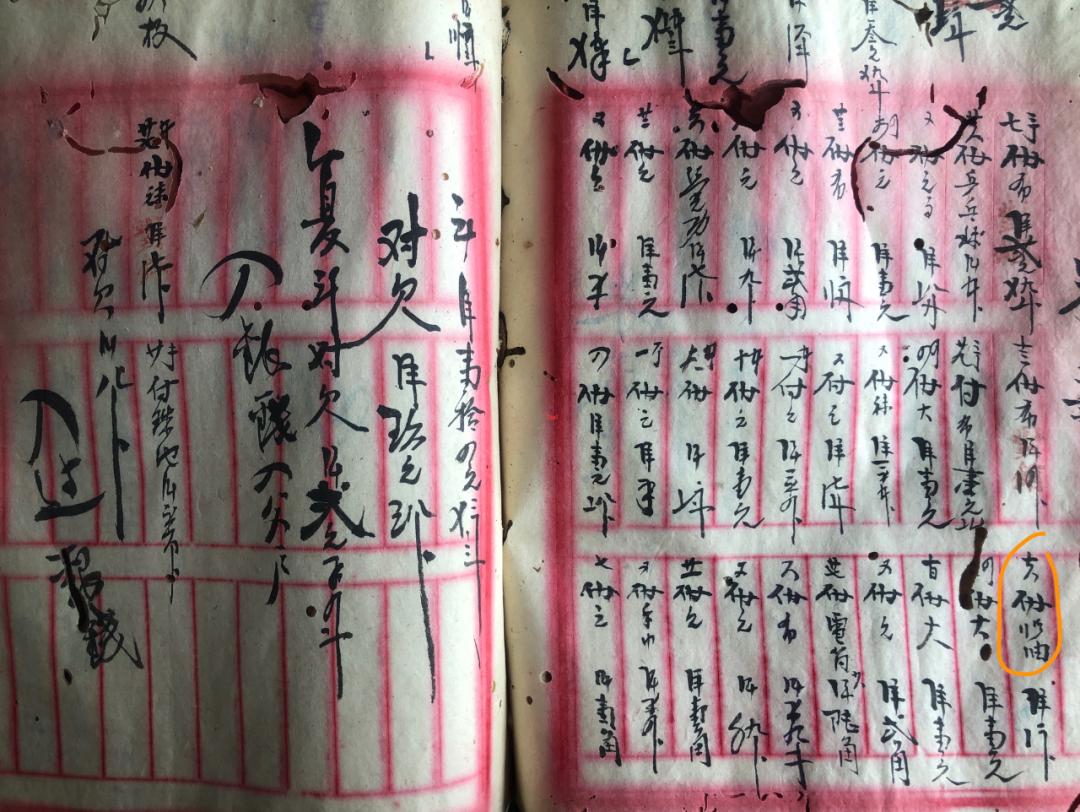

爷爷当年的一个账簿,这个本子也是用自家做的状元红纸穿线做成。上面记录了村民赊账的商品、数量,偿还状态。右下角可以看到,当年卖的其中一样东西就是酱油。

爷爷留下的账本 ©️ 朱英豪

爷爷的时代虽然比李希霍芬晚半个世纪,但我相信在一个江南的小山村,农业和工商业的规模状态都和李氏所见无太大区别。正如海因里希所说,强调速度的现代化和大工业所代表的社会破坏性因素,还没有到来。稻田里还有雉鸡,他房子的墙上,也还挂着猎枪。

* “重走李希霍芬之路”项目,入选单向街公益基金2020水手创作计划

关于讲者

朱英豪,摄影师,旅行专栏作者,对食物一直怀有好奇,目前在国内重走李希霍芬之路。

*本文整理自JZZLIVE「仍需冒险」第三期“食物”

「 假杂志 」

关心以图片和影像为媒介的创作者及其关心的世界

并致力于以上内容在不同介质上的呈现

/杂志/出版/书店/图书馆/展览/

以实践表立场,示在场

原标题:《从爷爷的米胖到李希霍芬的利比喜罐头》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司