- +1

有獭有獭,在河之涘

原创 山水自然保护中心 山水自然保护中心

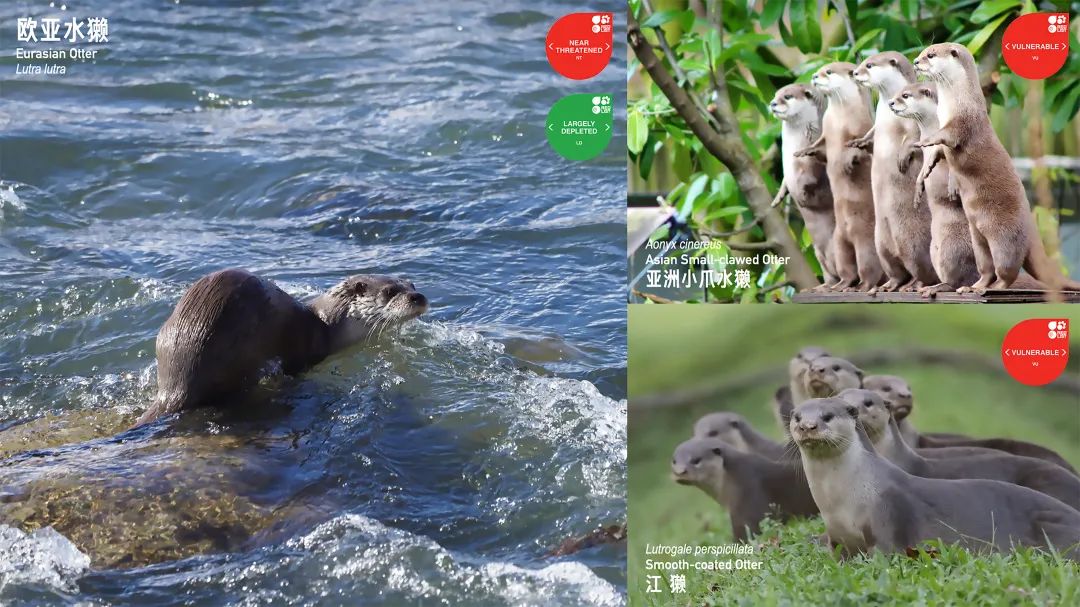

“有獭有獭,在河之涘。凌波赴汨,噬鲂捕鲤。”从环太平洋海岸至亚洲内陆湖沼,从热带雨林山溪到青藏高原峡谷,历经了百万年适应与演化的水獭几乎占据了全球各样淡水及近海生态系统。在江河纵横交错,湖泊星罗棋布的中国,三种水獭也曾经在这片土地上无处不在——世界上分布范围最广、已知栖息海拔最高的欧亚水獭(Eurasian Otter Lutra lutra),体型最小、集群生活并主食蟹类的亚洲小爪水獭(Asian Small-clawed Otter Aonyx cinereus),以及集群围捕鱼类、偏爱石质水滨的江獭(Smooth-coated Otter Lutrogale perspicillata)。

在中国存在分布记录的三种水獭

图片来源/韩雪松、Emily Nelson、Jeffery Teo

然而,因滨水食鱼有胁渔业,皮张润泽防水保暖,骨肉脏器被作药用,水獭在中国自古便广遭屠戮——至上世纪末,原本曾遍布国境的水獭仅蜷存于少数破碎的偏远栖地。新世纪以来,随着生态文明的持续推进,环境保护恢复工作的大力开展,公众自然意识的不断提高,藏匿了近半个世纪的水獭终于开始重新回到大众的视野。

2014年时,国际水獭生存基金(International Otter Survival Fund)将每年五月的最后一个周三设立为世界水獭日,意在提高公众对于水獭的认知及其所面临的威胁。今天是第八个世界水獭日,我们希望通过对水獭在这片土地上所经历命途的回溯,来带领大家走近和了解这些与我们相伴了上千年的可爱生命。

“东风解冻,蛰虫始振,鱼上负冰,獭祭鱼”(《礼记·月令》),两千多年前,中国古人就已开始在典籍当中对水獭进行描述和记录。而在更早以前的新石器时代,水獭作为一种“为渊殴鱼”的小兽,就已出现在古人的生活当中——在这一时代的云南保山塘子沟遗址、浙江余姚河姆渡遗址、河南淅川下王岗遗址、上海崧泽遗址、重庆万州麻柳沱遗址以及湖北巴东店子头遗址中都曾出土过水獭的遗骸(刘自兵 2013)。

西汉·双獭捕鱼戈——藏于上海博物馆

在古汉语中,除“獭”外,“猵(獱)”也曾被用来代指水獭(刘敦愿 1985)。据载,体形较大独居者为猵(獱),身形较小群居者为獭,有“猵獭形大,头如马,身似蝙蝠”(《广雅》)及“以独为猵,群为獭,如猿之与独也”(《盐铁论》)之说。若以今日眼光看,恰恰符合曾在中国较为常见的欧亚水獭和小爪水獭的基本特征。除此外,对于水獭的生活习性,古人也有描述,“四足俱短,头与身尾皆扁,毛色若故紫帛,大者身与尾长三尺余,食鱼,居水中,出水亦不死,亦能休于大木上”(《本草衍义》),又有“獭兽,西方白虎之属,似狐而小,青黑色,肤如伏翼,取鲤于水裔,四方陈之,进而弗食,世谓之祭鱼”(《埤雅》)。

汉·画石像-水獭捕鱼图

这里提到的“獭祭鱼”,是古人笃定水獭所具有的一种独特的行为——“獭獱,水禽也,取鲤鱼置水边,四面陈之,世谓之祭”(《吕氏春秋·孟春》),其甚至在彼时同候鸟北归与草木萌芽一同被当作孟春到来的物候,“雨水之日,獭祭鱼,後五日,鸿雁来,後五日,草木萌动”(《周书·时训篇》)。此外,彼时便可见到古人可持续发展的先见,“獭祭鱼,然后虞人入泽梁;豺祭兽,然后田猎;鸠化为鹰,然后设蔚罗;草木零落,然后入山林;昆虫未蛰,不以火田。不瘾,不卵,不杀胎,不妖夭,不覆巢”(《礼记·王制》),以獭祭这一现象来作为解除冬日渔禁的信号。

水獭真的会祭鱼吗?(但肯定会吃鱼)

由于水獭善于捕鱼的特点,古人还通过驯化水獭来帮助其捕鱼,曾有“通州界内多獭,各有主养之,并在河侧岸间。獭若入穴,插雉尾于獭穴前,獭即不敢出,去却尾,即出。取得鱼必须上岸,人便夺之。取得多,然后放令自吃。吃饱即鸣杖以驱之,还插尾更不敢出”(《朝野佥载》)的记录。同时,由于其滨水而栖,水獭的洞穴也曾被来预测洪水的水位,在汉代即有“鹊巢知风之所起,獭穴知水之高下”(《淮南子·缪称训》)之说。可以说,水獭的存在在中国古人的生产生活中曾扮演着重要的角色。

清末渔人驯养的水獭 图片来自网络

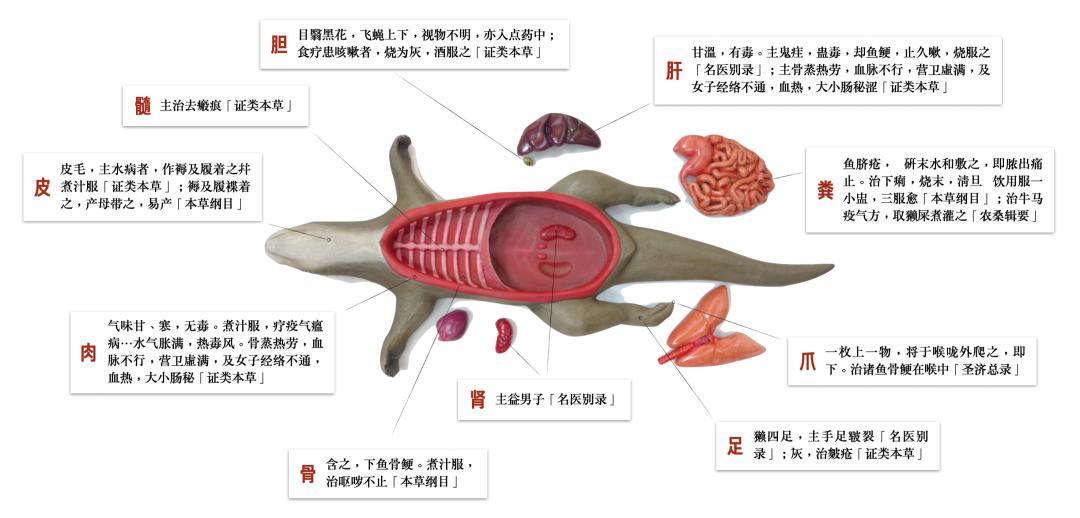

然而,獭皮光滑润泽,防水保暖,自古来就被当作制作服饰的上品,在少数民族地区,装饰有獭皮的服饰更被当做是节庆典礼的必须—— “西戎以其皮饰毛服领袖,云垢不著染,如风霜翳目,但就拭之即去也”(《本草纲目·兽部》)。又因水獭栖居水畔,捕鱼有胁渔业,自古时起便被当作渔业害兽而加以捕除,“水有猵獭而池鱼劳”(《盐铁论》),“蓄鱼池者,必去猵獭”(《淮南子·兵略训》)。当然,同其他广遭屠戮的野生动物一样,水獭的骨、肉、内脏等均被认为可作药用,甚至连水獭的粪便都可以入方,“鱼脐疮,研末水和敷之,即脓出痛止。治下痢,烧末,清旦饮用服一小盅,三服愈”(《本草纲目·兽部》)。此外,在少数民族的传统医学当中,如在藏医中獭肉、獭肝、獭肠、獭骨、獭粪、獭毛如何可被应用也多有记载。正是因为上述种种原因,水獭在中国自古便遭受着严重的捕杀。

中医典籍中水獭的功用

除此之外,在汉地之外的山林与原野,水獭在少数民族的生产生活中也从来都扮演着重要的角色。例如,在世于青藏高原的藏族的历史文献当中,也多有对水獭的记述。据年保玉则生态环境保护协会的整理(年保玉则生态环境保护协会, 2019),在两千多年前的历史文献《斯巴·占卜书》中有“蓝宝石的上衣,带有紫黑色獭皮的吊边”,《才多威震大手印印鉴》中有“妖龙金刚独眼者,骑花白色神龟,身穿福禄。蛇冠者,高悬獭皮宝幢”,阎王玛日则的《众喜修炼法》亦有“东方大将军有,扎玛然紥罗刹之首。你是罗刹玛然则,身披白色袍子,獭皮装饰的衣领和袖又,头戴银色头盔”;在藏族同胞每日例行煨桑仪式的颂文中也有“獭皮的宝幢,用獭皮缝制的袖又和镶缝新吊边的衣服,披着獭皮大氅的众多土地神”——如果上述对神明盛装和宗教仪轨的记述可以真实反映彼时的服装饰物,那么,对水獭皮张的利用在青藏高原已起码有两千多年的历史。而直到上世纪末,在藏区平常居民的日常生活中,水獭的皮张也必不可少——“水獭等水中生存的动物和用他们的皮制作的獭皮大氅”(玛久兰卓《呠波赞杰注疏》),“花白水獭装饰盔甲,用獭皮给盔甲做镶边”(多赞阿华),“暖和的羊羔皮袄,用花白的水獭皮镶边”(多宁噶藏曲仲),“领边是锦缎,衣领是猞猁皮,下衣边用獭皮缝”(《米拉日巴道歌》)。由此可见,藏族穿戴水獭皮的服装、饰物已有很长的历史。格萨尔王史诗等很多古文里的记载也说明水獭皮服饰非常珍贵,有很多用处。

镶有水獭皮边的藏袍

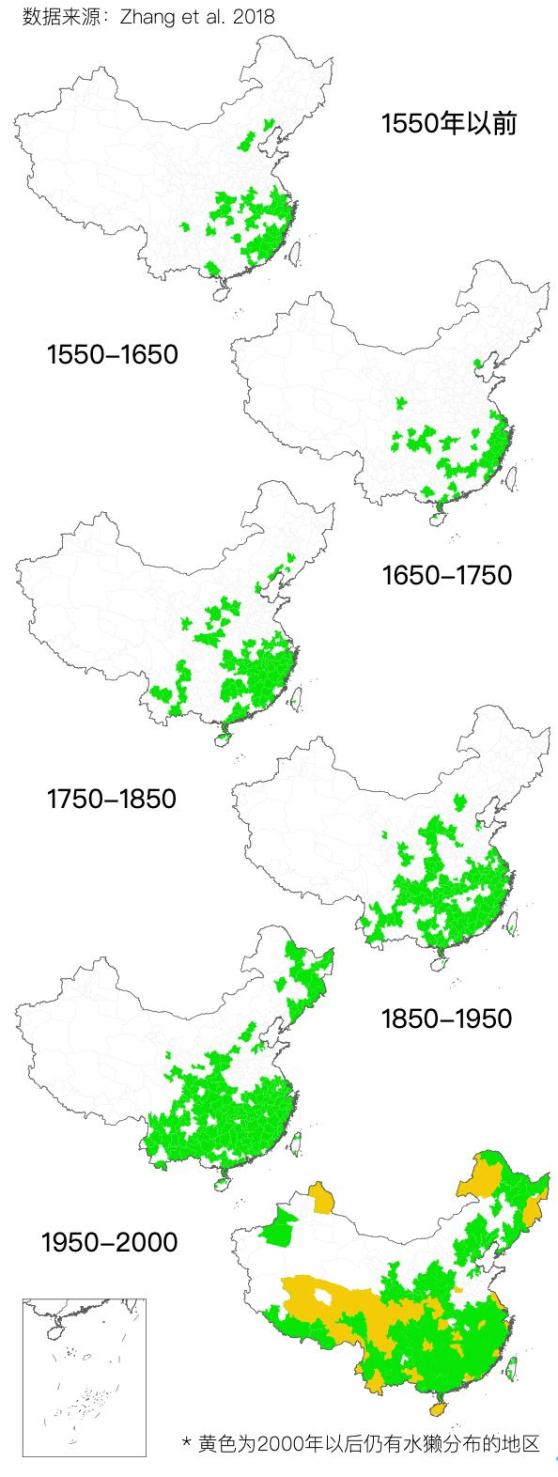

同时,从上述的广泛用途中我们也不难发现,水獭在中国的分布之广及丰度之高或远非当前情况所能相比。近年来,Li & Chan(2018)以及Zhang et al.(2018)先后对欧亚水獭在中国的历史分布进行了统计和模拟。其中,Zhang et al.(2018)通过从古籍、文献、新闻、博物馆馆藏记录、红外相机记录以及问卷调查等方式中获取的有关水獭分布的信息对其2000年以前在中国的历史分布进行了重建,进而完成了对水獭1550-2000年间在中国分布情况进的还原及其变化的分析。结果发现,在存在汉语言文字记载的地区,水獭几乎无处不在。而在少数民族地区的历史文献和地方志记中,水獭也常有记录——在中国,水獭曾真实地生活在这片土地的每一个角落。

1550-2000年间汉文字记录的中国水獭历史分布情况

在1550-1950年间水獭的分布范围从东南地区向西北地区有所延展,这可能归因于地方志记数量的增多而非物种种群自身的扩散或繁盛(Zhang et al. 2018)。在1950以后,中国的西部和东北地区开始出现的水獭记录也应是如此。

然而,1950-2000年间部分地区的水獭似乎已经绝迹,如北京及其周边地区。但在同时,水獭在中国的分布在城市水平上似乎并无缩减,因为在随之而来的1950-1985年间全国仍出产了大量的水獭毛皮(杨道德等 2005, Li et al. 2015, Turvey et al. 2015)。

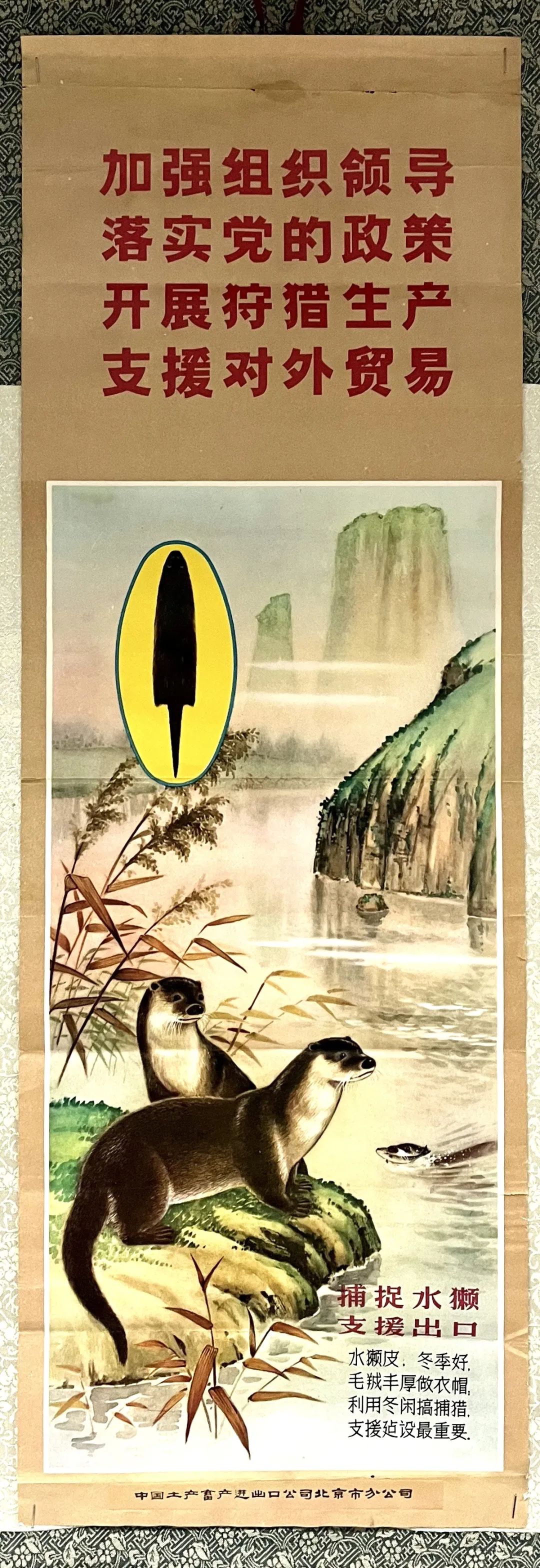

这一时期,或许是水獭这一在地球上绵延繁衍了上万年的类群所经历过的最为黑暗的时期之一,中国水獭种群所遭受的大肆捕杀造成了全国的种群数量下降(Li & Chan 2018)。例如,在湖北省,仅1955年一年即有超过14000只水獭被捕杀(黎德武等 1963);在湖南省,甚至最多一年有25733张水獭皮回收(谢炳庚&李晓青 1991, Li & Chan 2018);在东南沿海的福建省,在20世纪60年代中期每年可收购水獭皮张2000-3000张,而至1983年的毛皮收购量仅为66张,较1965年(3223张)下降了97.95%(詹绍琛 1985);在广东省,五十年代初收购皮张数以万计,产量几占全国总产量的1/3,而仅海南岛1955年就收购皮张4307张(徐龙辉 1984)。这一时期结束后,对水獭的捕杀和消费造成如吉林、安徽、福建、广东和广西等省份的水獭皮产量降低超过90%(Li & Chan 2018)。

捕捉水獭,支援出口

正因如此,1989年中国将欧亚水獭和亚洲小爪水獭列为国家二级保护动物,但法规的的出台并未能扭转水獭种群数量下降的趋势。相比于1975年,在中国东北的长白山自然保护区2010年的水獭数量下降了99%,主要的原因可能有渔业压力导致的猎物减少、水污染和水坝建设(朴正吉等 2011)。中国东北2000年-2010年的水獭记录比50年代减少了92%(Zhang et al. 2016),而至于江獭,近十余年来中国并未见到记录(Li & Chan 2018)。

中国还会有江獭分布吗?摄影/Jeffery Teo

对于水獭这一类群的忽视在科学调查和研究中亦是如此。相比于水獭广泛的分布,对其所进行过的调查研究却极为有限。纵观我国自然科学的研究历史,对水獭这一类群的研究亦同其他动物一样,具有鲜明的时代特征。首先,水獭这一类群在上世纪似乎从未真正进入过科学研究人员的视野。上世纪六十年代起,有关水獭的研究开始见诸国内少数学术期刊。然而,受限于当时特定的历史及社会背景,有关水獭的调查和研究内容几乎均同消除其作为“害兽”对于我国渔业和水产养殖业的影响相关(崔占平 1959, 廖开燧 1959, 郭文场&杨智奎 1964, 向长兴 1965, 邢湘臣 1965)。

关于捕杀水獭的文献(已将部分文字裁去)

这样的状况几乎一直持续到上世纪八十年代。此后的二三十年间,随着社会局势趋于稳定,野生动物保护意识逐渐萌发,虽然有关利用水獭的报道仍见诸报端(希洛&刘英豪 1982, 胡爱平 1986, 熊新建 1986, 孙燕生 1991, 李晓坤 1996),但已可见到有先行者对于这一类群状况和保护的关心与思考(徐龙辉 1984, 刘敦愿 1985),并且已有学者开始从其专业领域对水獭进行科学研究(张伟和刘思标 1994)。除此之外,在这一时期,国内学术期刊上罕有关于欧亚水獭的专项调查与研究内容,仅在新疆、东北等边远地区的少数科学调查报告中偶尔可见到水獭的身影。

从如上研究当中,我们可粗略感受到水獭作为研究对象,在整个内地种群状况的变迁。首先,若被当做“渔业害兽”,一定程度上可以从侧面反映出其野生种群在新中国成立后仍具备一定的规模(小种群对渔业等生产的有限影响很难构成“威胁”);至上世纪八十年代,以消除或驯化欧亚水獭为研究内容的文献已很难见到,其或许可以从侧面反映出,在经历了二十余年的大肆捕杀之后,野外欧亚水獭的种群规模严重受损,已难以对渔业生产构成威胁(2000至2010年间的数据空缺恰好可以反映这一情况)。

新世纪以来,随着生态文明的持续推进,环境保护恢复工作的大力开展,公众自然意识的不断提高,藏匿了近半个世纪的水獭开始重新回到大众的视野——在地方政府和保护主管部门、科研院校和非盈利/公益组织的努力下,目前全国已有十余个水獭分布点开展了有针对性的水獭调查、研究及保护工作。

重新回到青海玉树的欧亚水獭

然而,必须注意的是,相比于其曾遍布国土的分布区,目前我们仅了解到有数十个地点仍有水獭种群生存,而国内的水獭调查和保护仍存在较大空缺。以国内分布最广、适应能力最强的欧亚水獭为例——当前所有已开展野外工作的区域,即使以项目地所在县级行政区面积计算,也仍不足其总潜在栖息地面积的4%(Zhang et al., 2018);而在已开展工作的地点,囿于水獭的隐秘的生活习性,有关其种群的数量、状态等信息也并不明确。在中国欧亚水獭的潜在分布区中,仍有82.1%的栖息地处于保护区范围之外,尚属保护空缺(Zhang et al., 2018)。至于亚洲小爪水獭和江獭,甚至尚无足够的数据以供分析——前者自2000后在国内仅在云南、海南有数笔确凿记录,而后者甚至无一野外记录。

调查和保护的空缺无法靠某个个人、某个机构、某个行业独自填补,而是有赖全社会的参与和努力。而在其中,对于生活中热爱自然,关心动物的你,便是最为重要和可贵的一环。在第八个世界水獭日,我们希望在水獭种群的保护和复健当中见到你的身影。道阻且长,行则将至,关注和参与事关中国水獭的未来,让我们即刻携手启程。

水獭保护在等待你的参与

本文选自《2019中国水獭调查与保护报告》

原标题:《有獭有獭,在河之涘》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司