- +1

她叫贞德,也叫让·罗梅:中世纪西欧的随母姓风潮

众所周知,当“英法百年战争”进行到后期阶段时,法兰西出现了一位女英雄——圣女贞德(Joan of Arc,1412-1431),她的出场让法兰西扭转了战局。后来她被英军俘虏,从而接受讯问,当被问及名字时,她回答:“随父姓,我叫贞德;随母姓,我叫让·罗梅。”

在当时的欧洲,这样的名字现象并不奇怪。事实上,在贞德生活的村庄里,女孩子们大多随母姓。不仅如此,在中世纪盛期的西欧,大约十个人中就有一个人随母亲的姓。随母姓现象为何在父权制森严、妇女地位低下的中世纪欧洲流行一时呢?到底有哪些因素在背后促成这一现象?这还得从西欧当时的社会环境与文化风气中寻找线索。

贞德受审的场景

一股逆流:随母姓现象的出现

在公元10世纪之前,父系姓氏继承在西欧社会中一直占据主导地位。在意大利的宪章中就有超过8万个随父姓的记录,而在西班牙、法国北部和德国等地,也有近万例随父姓的记录。与之相对,采用母系姓氏的记录屈指可数。

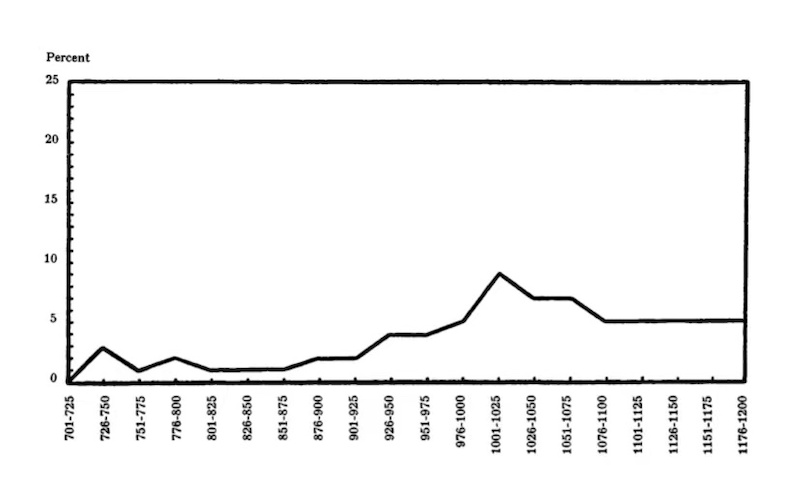

当时间来到中世纪中期时,西欧社会却涌现出了一股反常的潮流。从公元10世纪下半叶开始,西欧各地随母姓的记录激增,并在11世纪达到了高峰。公元11世纪,意大利、西班牙和德国的随母姓人数所占比例都超过了总人口的8%。该现象最风靡的地区是法国南部:10至12世纪,该地随母姓的人所占总人数的比例分别达到了9%、12%和10%。到了11世纪,随母姓已成为了社会习俗的一部分。

一个典型现象是,当人们有文件需要公证时,他们只需要向抄写员说出父母一方的名字。一个全名叫“彼得鲁斯·菲利乌斯·西尔维斯特里”(Petrus filius Silvestri)的人,可以简单地跟随父姓,将名字记为“彼得鲁斯·西尔维斯特里”(Petrus Silvestri);偶尔,他也可采用母名,将名字记作“彼得鲁斯·德·西尔维斯特罗”(Petrus de Silvestro)。在公共宪章的记录中,许多人都直接采用了母亲的姓氏。例如,“偶佐·菲利乌斯·福莫斯”(Azo filius Formose)便采用母姓,将名字记作“偶佐·德·福尔摩沙”(Azo de Formosa)。不管男性还是女性,都可以用父母一方的名字来作为识别身份的标志,即便他们的父母已经去世,这种方式成为当时西欧大地的一种惯例。

公元8-12世纪每25年西欧随母姓的占比变化(来源:Susan Moshar Stuard,ed,Women in medieval Society,University of Pennsylvania ,1976)

那么,为什么偏偏在10-13世纪,西欧社会会出现这样一种有违父权制传统的现象呢?我们可以从宗教、社会观念、妇女经济地位的变化以及战争的影响等多方面来窥见其端倪。

掩盖“罪恶”:教士私生子的随母姓现象

首先将目光投向教会。彼时,西欧教会的风纪已有“败坏”迹象,8世纪后,教会圣职往往可以随意买卖,腐败享乐之风盛行。神职人员暗中娶妻蓄妾,结果导致私生子大量出现。但教士的私生子毕竟是违反教会法规的产物,因此,无法从其父亲那里获得正式名分的私生子们,只能转而投靠母亲的家族。

该现象在意大利中部、罗马周围和托斯卡纳等地区尤为常见。公元790年的一份遗嘱列出了圣文森佐阿尔沃尔图诺修道院(the monastery of San Vincenzo al Volturno)11个佣仆的名字,而他们之中就有不少出自教士家庭。在这份遗嘱中,至少有4个人采用了母亲的姓氏来确认自己的身份(例如,采用“特西亚,我们自由女人霍诺里亚的女儿”的表述方式)。此外,在1109年卡普阿地区的宪章中,“牧师本尼迪克特的儿子”采用了其母亲的姓氏,被称作“盖塔之子”(son of Gaita)。1108年,在那不勒斯地区的宪章中,“牧师塞尔吉乌斯的女儿法萨娜”也采用其母亲的姓氏,被称作“德·马罗西亚”(de Maroccia)。而乌戈这位佛罗伦萨的雷吉博尔德主教的儿子,则在1059年的宪章中采用其母姓,称呼自己为“米努塔之子”(son of Minuta)。可以说,在中世纪盛期,教士的孩子随母姓基本已成为宗教界的一种惯例存在。

事实上,由于基督教的宗教特性,神职人员至少在表面上需要保持清贫的形象,因而在宗教婚姻中,妻子往往在家庭中掌管经济大权,地位很高。这一特点也在一定程度上为教士子女的随母姓扫除了障碍。960年,在维切利(Vercelli),已婚的牧师们被主教勒令抛弃他们的妻子,然而他们反驳道:“没有我们的妻子,我们只会在衣不蔽体和饥肠辘辘中度过一生。”970年,当维罗纳的主教拉瑟里乌斯(Ratherius of Verona)试图在他的下属神职人员中强制推广独身生活时,他发现:“几乎每个人的借口都是‘这绝不可能,因为那将使我们陷入贫穷之中’。”

经济基础:贵族妇女的土地与财富继承

当我们进一步研究留存的宪章,便可以发现,在西欧的广大地区,与随母姓现象联系最为紧密的并不是教会,而是贵族与骑士阶层。该时期贵族妇女土地继承权的确立及其经济地位的迅速提升,成为了10-13世纪西欧随母姓记录暴增的重要诱因。

在中世纪西班牙,卡斯提尔的阿方斯·维尔皇帝(Alphonse VII,the Emperor ,1126-1157)频繁地称呼自己为“乌尔拉卡之子”(son of Urraca),“乌尔拉卡”(Urraca)就是这位国王母亲的姓氏。阿方斯·维尔皇帝的母亲是阿方斯六世(Alphonse VI)的土地与财产继承人,而这位皇帝的广袤领土主要来源于其母系家族,而不是父系的勃艮第的雷蒙德家族(Raymond of Burgundy)。正如当时许多贵族之子一样,阿方斯·维尔自豪地以母亲的姓氏自称,原因只是他的财产皆来自其母亲。与之相类似,在法国南部,比姆子爵玛丽(Mary, viscountess of Beam)继承了她兄弟加斯顿五世(Gaston V)的王位,但这一行为遭到了下属臣民的反抗,他们迫使玛丽让位给她的一个儿子。那个儿子(加斯顿六世)于是在正式宪章中被称为“玛丽之子”(son of Mary),这其中的主要缘由也是其领土继承自母亲玛丽。

那么,这些贵族母亲们凭什么可以拥有如此多的土地和财产来留给她们的子女呢?在父权制严格的中世纪社会,原因大致只有一个,那就是通过家族财产继承的方式。在加泰罗尼亚和法国南部,妇女从10世纪开始就被广泛允许继承遗产。西欧此时还独创了一种继承方式——限定继承制。限定继承制不同于传统上由最年长的儿子继承主要财产的继承方式,作为父母的贵族们可以根据子女的才干自由选择一子作为继承人。到10世纪,德国的土地所有者中有相当大的比例是妇女,大致占总人数的18%。在10世纪的西班牙,土地所有者中的女性占比为17%。而在法国南部,从9世纪至11世纪,这一比例基本都维持在10%左右。可以看出,在950年之后,女性成为土地所有者比例增加的时段,与随母姓现象爆发的时间大致同步。

在此时期,妇女凭借土地与财产继承大幅提升自身经济地位的最著名的例子,要数来自中世纪最有财富的女人之一——阿基坦的埃莉诺(Eleanor of Aquitaine,1121-1204)。出生于12世纪的埃莉诺,作为当时阿基坦公爵的长女,正是通过限定继承的方式,在有兄弟的情况下,依旧在年仅14岁时就继承了法国最大最富饶的省份——阿基坦公国(The Duchy of Aquitaine),成为欧洲最抢手的结婚对象之一。埃莉诺进而通过与法王路易七世以及诺曼底公爵的两段婚姻,成功成为了欧洲最有权势的女人之一。埃莉诺死后将自己的财产和封地留给了长子狮心王理查(Richard the Lionheart)。于是,在中世纪史上,理查就顺理成章地拥有了另外一个名字——“埃莉诺之子”(Son of Eleanor)。如同埃莉诺的财富一样,她的名字在欧洲史中留下了很深的烙印,而这一切的源头便是她所继承的土地。

阿基坦的埃莉诺

战争助推:“垂帘听政”的母亲

妇女土地继承权的确立只是导致贵族阶层随母姓风潮的诱因之一。中世纪盛期的西欧是一个不时战火纷飞的世界,贵族男子激情澎湃地加入十字军队伍前往东方世界征战,他们常常留下自己的封地,交由家中的女性代为管理。这一传统实际上在中世纪早期就已存在,早在8世纪时,德国战士里夫维努斯(Riphwinus)在追随查理曼大帝(Charlemagne)征战期间,就把他的土地和财产全权交给了妻子打理。

到了中世纪盛期,随着十字军东征战事如火如荼地开展,贵族妇女代为管理封地的情况更为多见。在1060-1080年之间,在法国北部的文多莫瓦(Vendomois),赫迪斯夫人(Lady Hersendis)就全权管理着她的家庭财富,原因是她的丈夫作为十字军东征的一员去了耶路撒冷。在一些附属骑士的陪伴下,赫森迪斯夫人前往马尔穆蒂埃修道院院长(the abbot of Marmoutier)那里,亲自请求他确认她对自己丈夫封地的权力。又如,在十字军东征期间,在法国南部的奥彻(Auch),贵族雷蒙多·多那特(Raymond Donat)的两个儿子参加了十字军东征。在走之前,他们将自己的土地抵押给了妹妹索拉(Saura)。于是,索拉便乘机将其父亲与兄弟的土地全部聚敛到她和她自己儿子的名下,并成为该封地事实上的管理者。有不少妇女将丈夫的封地管理得井井有条。12世纪,威廉·高齐二世(William Gouet II)的夫人布劳的欧斯塔奇(Eustachia of Brou)在其丈夫参加十字军东征后,就经常独自主持法庭审理案件,并确认其附庸所缴纳的贡物。她的丈夫在1115年左右回来时,发现家中的封地管理良好,秩序井然。

而且,在没有父亲的家庭中,母亲可以全权掌控自己的子女。伦巴第的法律就明确规定,子女年幼时,居寡的母亲可以全权担任家族的领袖和经济财富的仲裁者,并担任子女的唯一监护人。在这种情况下,居寡的母亲们往往“垂帘听政”,代替子女治理庄园,由此对子女与封地施加了深远的影响。于是,贵族子女们自然更尊崇地位至高无上的母亲,并希望通过继承母姓的姓氏来彰显自己的身份。

波瓦图的纪尧姆五世(Guillaume V)没有从他的母亲艾格尼丝(Agnes)(来自勃艮第)那里继承土地,路易九世(Louis IX)也不是从他的西班牙母亲布兰奇(Blanche)那里继承得到的法国,然而他们都随了母亲的姓氏。勃艮第的艾格尼丝本身是声名卓著的贵妇人,她在卡佩家族的发展史上充当了重要的角色。在其子年幼时,她积极参与政治,为其子创造了稳定的政治环境,所以,她的儿子在11世纪的《波特文宪章》(Poitevin charter)中被记载为“威廉伯爵,艾格尼丝伯爵夫人之子”(lord count William,son of countess Agnes)。与之相类似,路易九世之所以认同自己“布兰奇之子”(son of Blanche)的称号,主要是因为他认识到王后母亲本身的重要地位,因为她在公众眼中是一个极有威严的角色,在她儿子的幼年期,一直担任摄政王并持续对王室的政策施加影响。

在10-12世纪的西班牙阿拉贡以及法国南部的特许状中,我们可以发现这样一个特征:每当封臣或领主被授予终身职位并发表效忠誓词时,他们往往在誓词中反复提及自己的母系氏族以彰显身份。在法国马格劳那地区的宪章中,有这样一则记载:在1155-1160年间,一个被册封的封臣发表了效忠誓言,在誓言中,他始终以母系家族的一员自居,尽管他的父亲(连同母亲)都在宣誓现场,但其“命令”他们的儿子这样做,且没有感到任何不妥,由此可以窥见西欧地区对采用母系姓氏的广泛接纳程度。

开放之风:典雅之爱的流行与社会观念的转变

伴随着妇女经济与社会地位的提升,文化与性别观念的转变也在同时进行。这就必须提到10-13世纪西欧涌起的典雅之爱风潮,该风潮挑战了传统的性别观念,进而间接推动随母姓风潮的发展。

反映典雅之爱的骑士效忠场景

所谓“典雅之爱”(courtly love),简单来说是指中世纪中期流行的年轻骑士与已婚贵妇之间的那种“纯粹”而凸显精神层面的爱恋。十字军东征期间,妇女有机会全权掌管家庭内部的经济。于是,她们便有足够的钱财和自由来养活自己的爱慕者并与其维系浪漫的精神爱恋。大约在1030年,在意大利北部的瓦扎,蒙费拉特的威廉三世(William III of Monferrat)的妻子就虔诚地参观了一位圣人的坟墓,她“被爱慕自己的骑士包围着”,然后遇到了一个乞丐恳求她的施舍。她拒绝了,说她没有足够的财富来满足她自己“和所有追求我的人”。

翻阅中世纪男女行吟诗人的抒情诗,我们可以发现,典雅之爱首先建立在男女自愿的基础之上。一位男士不能凭借其权势要求一位女士去爱他,同样,一位贵妇人也不能蔑视向她求爱的身份低微的男士。女行吟诗人法兰西的玛丽(Marie de France)在其诗歌《埃奎坦》(Eguitan)中讲道,南特国王埃奎坦(Eguitan)在向其管家的妻子求爱时,这位女士就担心地说:“假如我恰好爱你,而且我将你所想要的给了你,这仍然不是一种平等的分享;因为你是一位有着无上权力的国王……你会把征收一种爱的赋税当作是你的权力。没有平等的爱是毫无价值的。”国王埃奎坦则发誓说:“我将自身交付给你;真正将我视为你的朋友和仆人!我发誓,我将完全按照你说的去做……我们相互是对方的国王。”

中世纪游吟诗人的活动场景

此外,典雅之爱是一种女性在其中占主导地位的爱。所谓的“贵夫人”(dame)这个词,即发源于拉丁文中的 domina,其含义是贵夫人处于统治地位。同时,在行吟诗人的诗中,男主人公习惯上将自己钟爱的女性称为“我的主人”(my lord)。身处典雅之爱中的男女们是依据封君封臣制中的臣属契约规定去行动的。女性正如象棋中的皇后,其地位至关重要。随着典雅之爱的流行,尊重和保护女性成为了贵族社会中的一种风尚。克雷蒂恩所写的传奇中的主人公兰斯洛特讲道:“当一位骑士发现一位女性独自一人时,假如他计较自己的好名声,那么他不尊敬这位女性就如同自杀一样。而假如他攻击了她,那么他将永远受到嘲笑。”

典雅之爱使西欧社会的开放程度达到了空前的高度。一种新型的婚姻观念出现,即独身和对婚姻忠贞是“无趣”的,即便再婚,也并不是什么大不了的事情。青年男女们频繁地更换伴侣,后果是同父异母或者同母异父的孩子数量大增。在这种复杂的家庭关系下,在父姓的基础上加上母姓来辨别身份就显得很有必要。

加洛林王朝的秃头查理(Charles the Bald)往往被称做“朱迪斯之子”(son of Judith),他拥有此称呼的原因一方面在于,他母亲在加洛林王朝历史上是声名卓著的人物,另一方面则和王朝中有太多叫查理的人有关。这一称呼也有助于和他同父异母的兄弟洛瑟(Lother)和路易(Louis)进行区分,这两个兄弟是他的父亲虔诚的路易(Louis the Pious)早年间一段婚姻的产物。在1138年,法国的一份人口登记簿这样来区分同父异母的孩子:“‘佩特鲁斯·维莱尔米’(Petrus Vilelmi)是杜尔西亚纳之子(son of Dulciana),而他的异母兄弟伯特兰(Bertrand)则是露西亚之子(son of Lucia)。”

典雅之爱的社会风气一方面是十字军东征以来妇女经济地位提升的缩影,另一方面则冲击了传统的女性观与婚姻观,促使妇女的社会地位得到提高。因此,不管从母亲的经济地位来看,还是分辨子女身份的实用价值来看,随母姓这一突破传统桎梏的举动显得更为顺理成章。

结语

教会私生子现象的猖獗、妇女继承权与财产权的确立、典雅之爱的流行以及婚姻观念的转变,这一切都成为了该时期随母姓现象涌现的助推因素。为了履行自身的职业职责,贵族骑士和牧师都需要在某种程度上摆脱所谓的“家庭关怀”,这反过来大大扩大了妇女的经济职能,增加了她与世界的联系,并使其子女以自己的母系家族为荣。随母姓现象作为等级森严的男权社会中一股反传统的逆流,不仅体现了父权制社会结构的复杂性,也为我们了解西方近代女性运动的历史基础提供了一种新的解读视角。

参考文献

1.裔昭印:《西方妇女史》,商务印书馆,2009年版

2.Susan Moshar Stuard,ed,Women in medieval Society,University of Pennsylvania ,1976

3.[以]苏拉密斯·萨哈:《第四等级——中世纪欧洲妇女史》,林英译,广东人民出版社,2003年版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司