- +1

以电影与诗为万物命名 | 塔可夫斯基诞辰90周年

今年4月4日,是前苏联导演安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky,1932-1986)诞辰90周年。这位电影圣徒一生仅留下《乡愁》《牺牲》《镜子》《潜行者》等七部长片和一部短片,却拓展了电影的诗意、梦幻、神性的边界,为后世创作者留下丰厚的精神遗产,成为电影史上一座至高无上的丰碑。他的父亲阿尔谢尼·塔可夫斯基(Arseny Tarkovsky,1907-1989)是个诗人,秉承俄国诗歌传统,在特殊的年代创作了大量色调沉郁的诗歌。

阿尔谢尼和安德烈,作为父与子,作为灵魂诗人与奇迹导演,都是二十世纪诗歌和电影领域难以忽视的传奇。儿子在孤独中成长,“家里没有男子汉……父亲在我的生活里总是缺席的”。父亲老不着家,每天作诗、翻译、会友、混文艺圈、闹婚外情,家庭的俗常生活和拮据处境很快让他疲倦。“父亲生活在某个谜一样的平行世界,他交往的那些人的名字,已属于历史、永恒、俄罗斯文学,而他本人也属于这个世界,这个世界的大门对于他们之外的人,包括亲人在内都是紧闭的。”

安德烈的电影中不仅仅时时出现父亲的诗歌和他的身影,对童年的回忆也是贯穿始终的一条脉络,电影中的诗性语言和对生命宏大母题的哲思更与诗人父亲的影响密不可分。在《塔可夫斯基父子》这本书中,你能看到,对安德烈·塔可夫斯基的个人和家庭生活来说,阿尔谢尼无疑是缺席的,这是一种不幸。但是无可否认的是,在他们两人并行的艺术时空里,阿尔谢尼的诗歌造诣和文学精神影响完完全全辐射到了安德烈,成就了他伟大的电影艺术。

▽

塔可夫斯基父子:

以电影与诗为万物命名

01

电影《安德烈·卢布廖夫》剧照

当我见到具象化的一声巨响,

当白垩的双翅逐渐苏醒,我豁然开朗:

我超越了生命,我的功勋还在隘口。

一座座大张的坟墓有如刀伤,

我应该把它们引去

白色颜料那圣经般的清晰,

并成为费奥凡的学徒。

我凭爪子认出了他:他是一只狮子,

他和自己的旷野血肉相连,

而我渴求,我做了几个梦,

已在慈悲的炽热炭块上腐烂。

六百年来我呼吸着它的火焰,

六百年里满怀嫉妒,伤痕累累。

“你会不会来,仁慈的撒玛利亚人,

用你那清凉的亚麻将我裹缠?”

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

(选自《塔可夫斯基父子》)

一九三零年一月二十一日,在列宁去世周年纪念日前,莫斯科最古老的修道院之一的西蒙诺夫修道院墙下聚集了许多工人和红军士兵,他们摘下大檐帽、布琼尼帽,“朝着严寒的空气释放一个个撕破的气团”。他们手持钻孔机在墙上打孔,用锤子敲大裂口,放上炸药,现实和魔幻的火焰在那个疯狂的夜晚交织。

后来据《星火》杂志报道,莫斯科八千劳动群众在这天拆卸了反动黑暗势力和“垂死宗教势力”的废墟,而在原址上将重新建起汽车制造厂文化宫。阿尔谢尼记录下的这个夜晚在安德烈电影《镜子》的原片中再度呈现,教堂在崩落,莫斯科和人们的心灵空荡荡的。

02

电影《潜行者》剧照

我出生得那么早,

以至于有时候会听到

冰冷的水

如何在我头上流过。

而我躺在河底,

假如唱起歌儿——

我们从水草开始唱起,舀一点沙

唱到张不开嘴。

我出生得那么早,

以至于不会说话,

我梦见石岸上的

一座城市。

而我躺在河底,

从水中看见远处的光、高耸的楼房,

星星的绿光。

我出生得那么早,

以至于如果你过来

用一只手蒙上我的双眼,

那么这将是一个谎言,

而我无法确证你,

而如果你离开,

我又没有像盲人一般跟着你,

那么这将是一个谎言。

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

(选自《塔可夫斯基父子》)

一九三二年四月四日的凌晨,阿尔谢尼感应到了遥远的伏尔加河的破冰,夜空中凛冽的孤星的闪烁,夜风中的手风琴的轻鸣,安德烈诞生了。“他的眼睛是幽暗的,是灰蓝色、蓝灰色、灰绿色的,是狭长的,像个小鞑靼人。他看起来一副生气的样子。鼻子随我,但搞不懂……嘴巴很好看,很漂亮。”(阿尔谢尼·塔可夫斯基《德里尔卡日记》)

阿尔谢尼为此受到了极大的鼓舞,他珍视这种父子之间的深刻、神秘的连接,这个孩子将会继承他准备交接的一整个巨大的、谜一样的世界。

03

电影《镜子》剧照

银色双手的小姑娘,

傍晚在森林里迷了路。

百步远的地方,强盗们无聊地

吹口哨让小鸟悬空中。

勇猛的群马绊住脚,

仿佛酒瓶,枪声噼啪响,

命运在正上方

把鸟巢和枯枝摘尽。

“哦,白桦林,你们啊,我的白桦林,

你们啊,我清澈的溪水,

让开道路,擦干眼泪,

拆散我的细发辫。

用树根与青草妆点,

放到自己的床上去,

不要让愤恨与抢劫

夺去我洁白的双手!

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

(选自《塔可夫斯基父子》)

孩子的喊叫、锅碗瓢盆的碰撞、窗外的叱骂、厨房和楼梯上从来不关的灯,阿尔谢尼对此难以忍受,他开始玩失踪,早晨才回家或一连几天都不回家,他把自己沉溺在超负荷工作和野蛮的激情中。

为此,妻子陷入了无尽的等待,安德烈在电影《镜子》中母亲和孩子坐在田野边际等待从灌木丛里出现的来者的镜头还原了这种漫长无垠的等待。

04

电影《潜行者》

没有人和我在一起。

墙上挂着肖像。

在老太婆的瞎眼上

飞来飞去的是苍蝇,

苍蝇,

苍蝇。

我说:“你在

你的玻璃后面进天堂感觉怎么样?”

苍蝇在老太婆的脸颊上爬着,

她答道:

“你孤单单地在自己家待着

感觉怎样?”

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

(选自《塔可夫斯基父子》)

阿尔谢尼沉入了巨大的孤独中,他身边的人都迅速的、不可逆转的逝去了。战争爆发了,他的第二任妻子安东宁娜·亚历山德罗夫娜的前夫弗拉基木尔·特列宁在前线牺牲了,玛丽娜·茨维塔耶娃则在叶拉布加自缢了。阿尔谢尼横亘在现实与非现实、过去与现在、生与死的中间,他害怕倾听自我,害怕面对极度依赖诗歌、使他心灵敏感而又锐利的自我。

05

电影《伊万的童年》

手术台被推向灯光下。我面朝下

躺着,仿佛秤上的肉,我的灵魂命悬一线,

我在一旁看着自己

我被市场油腻的秤锤称重

足斤足两……

又:

纱布仿佛树皮,

在身上变硬,他人的鲜血

通过烧瓶涌入我的肉身,

我像鱼儿在沙丘上呼吸,

吞咽着坚硬的、云母般的、泥土味的、

冰冷的和神圣的空气。

我的嘴唇起泡,还

用勺子给我喂水,还

记不得自己的名字,

但是大卫王的词典

在我的舌尖活了过来……

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

(选自《塔可夫斯基父子》)

一九四一年八月底,九岁的安德烈坐在恩格斯街八号木头房子的台阶上,他知道在他的父亲前往了某个很远的地方去打仗,那里不断的有人在牺牲。

而时间到了一九四三年十二月十三日的时候,阿尔谢尼的腿被爆破弹集击中,受了严重的伤,引发气性坏疽,导致了截肢。截肢带来的极端无助感和难以忽视的痛苦成了阿尔谢尼日常体验甚至生活本身,这完完全全改变了阿尔谢尼的外表:“他的意志被击垮,沉默寡言,面容弄苍白、瘦削,脸颊深陷”。

06

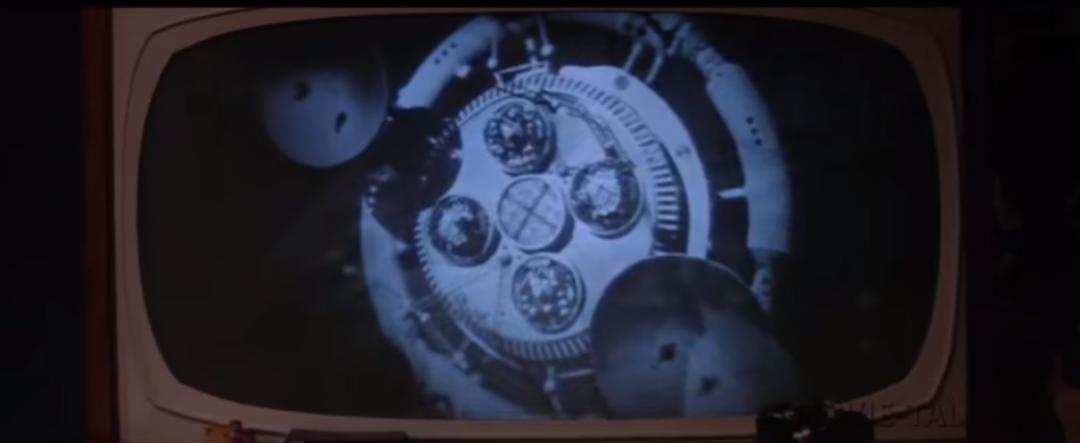

电影《飞向太空》

我被所有生与死之血召来生活,

我生在这样一个时代,

民族不知名的天才

为事物与现象的肉身,

赋予灵魂,为它们命名。

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

(选自《塔可夫斯基父子》)

阿尔谢尼曾这样书写自己,在战后赤贫崩溃和斯大林式浮夸野蛮的背景交织下,诗人生活在自己的准则和平行世界里,与历史、永恒和俄罗斯文学为邻。

07

电影《飞向太空》剧照

直到现在我也想不通:

为什么我需要星表?

星表中有千万个

天际的电话号码,

千万个海市蜃楼、

千万个世界的电话号码,

整个照耀、闪烁的苍穹,

字宙用户的名单。

我知道每颗星星的名字

我还能找到他们的号码,

我要等到大地的序列,

要拨动钢铁的字母表:

A-13-40-25。

我不知道,去哪里找你。

从电话的听筒传来:

“现在是猎户星座的阿尔法星在回答。

我在路上,我现在是星星,

我已将你永远遗忘。

我是一颗星——白昼的姐妹,

我不想被你梦到,

我和你从此无关。

三百年后再给我电话。”

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

(选自《塔可夫斯基父子》)

在远离首都喧嚣的戈利岑诺,阿尔谢尼重燃起对自孩提时代就沉迷的天文学的兴趣,他遍寻星表,收藏相关书籍,自学相对论和宇宙膨胀论,甚至积极参加全苏天文学与大地测量学协会的工作。他对世界的维度充满了好奇,将目光投向了遥远的、深邃的星际,实现了他所梦想的“让诗歌回归本源,让书籍回归其生于斯、很久以前诞生过全部早起人类的大地母亲的怀抱。”

从勘探队回来的安德烈给阿尔谢尼打了这通电话,他们都想要见到对方,因此安德烈坐了万般通勤火车来到了戈利岑诺,他们在星空下彻夜长谈,安德烈情绪激动地表达着,而阿尔谢尼则沉默地倾听和思考着。

08

电影《压路机和小提琴》剧照

塔楼的钟声大作,

风在上扬行人躲入门厅

门在吱呀作响

光着脚的女子在人行道上奔跑

雨在身后追赶着她们

心在怦怦跳

裙子极为不便

玫瑰花也湿透了。

冰雹

落在椴树上,

粉身碎骨。

窗户

还是稍微打开,

在布满银色鳞片的马路上

孩子们嚼着冰冻坚果。

——阿尔谢尼·塔可夫斯基

安德烈凭借他的绝对听力,在他的毕业作品短片《压路机和小提琴》尝试加入了表面之外的内在声音,影片中电闪雷鸣、暴雨和推倒老房子的镜头所展现的蒙太奇节奏与阿尔谢尼的这首诗歌《小市民头道街的冰雹》完全贴合。安德烈尝试把图像和音乐结合起来,他自如地使用不同的表达工具,在电影领域不断地传达生命。

关于塔可夫斯基父子关系的故事本身,就是一部电影的绝佳素材。它既可以拍成一部家长里短的大众情节剧,也可以拍成一部深沉的、给观众带来启迪的艺术电影。

这是一个关于时代风暴、个人命运、创伤记忆的故事,是一个寻找父亲、不断渴望父亲认可的儿子与一个总是不想成为父亲的父亲之间的故事。故事里的父与子是两条平行线,他们分别在二十世纪诗歌与电影领域为人类做出了极大贡献,但他们却保持着精神维度的平行线的状态。对于安德烈·塔可夫斯基的个人生活来说这无疑是个悲剧,但这种平行运动却成就了他的艺术。

通过本书作者巧妙的蒙太奇式文字,我们可以看到塔可夫斯基电影里向父亲的征询,与父亲的对话,对父亲精神的继承,从而为我们理解他的电影打开一扇窗户。

THE END

原标题:《以电影与诗为万物命名 | 塔可夫斯基诞辰90周年》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司