- +1

李果︱人文社会科学研究之怪现状

科学在现代社会中不仅作为人们认知世界的手段而出现,它在日常生活中也成为一种修辞手段或话语形式。说某人讨论问题时的结论不科学,大概就是说该结论不可靠,不值得信任。当然,科学的这种话语霸权一直都受到“质疑和抵制”,尤以人文学者为甚;最典型的,当属现代哲学形态中的后现代主义、解构主义、建构主义等诸哲学流派。而就影响范围而言,中西皆然。美国学界1996年爆发过“索卡尔事件”,而中国二十世纪早期则有“科玄之争”。

在这些论战的背后,我们既能看见科学家对人文研究的不信任,也能看到人文学者英雄迟暮式地捍卫自身学术领地的努力。但这些学术事件过去这么多年,情况似乎并没有多少改变,至少中国如此。北大社会学系乔晓春教授的《中国社会科学离科学还有多远?》(北大出版社,2017年2月版)一书就一针见血地指出,中国社会科学研究离科学还相距甚远。概言之,中国社会科学研究的主要怪现状仍然在于,学者们仅从直觉出发,凭一己之感悟而得出一些缺少证据、事实支撑的似是而非之论(第8页等)。这种研究方式在国内的社科学界仍然十分流行,其造成的后果也十分严重:社会科学学术研究的门槛和价值荡然无存。事实上,人文学科的学术研究(本文以哲学为例,但旁及范围亦包括文化研究、历史以及人类学等学术领域的部分或全部)也存在上述问题。

自然,当我们说人文社科研究不科学的时候,我们必然要回答:我们为何要以科学的标准要求人文社科研究?为何我们要“科学地”从事人文社科学术研究?

科学研究作为求真

作者在书中谈到了科学研究起源于哲学研究的事实(第二章、第六章等处)。但是,却急于在人文学科和社会科学之间划出界限,因为前者的知识是人创造的,而社会科学的知识与自然科学一样,是人发现的(12页)。进而,作者将人文学科归入非科学的领域。这里的疑难在于,科学研究和哲学研究之间的相通之处并未得到呈现。

笔者在此并不打算讨论科学研究为何未在欧洲以外的地方产生的问题。毕竟,科学仅仅起源于希腊以降的欧洲(尤其是西欧)是不争的事实;因此,其他所有地方并未产生科学倒是件平凡的事情。我们需要追问的是,为何科学起源于西方?笔者在此试图给出的答案是,哲学的求真精神导致了科学的产生。而这种求真精神恰恰是哲学研究和科学研究之间的共通之处。

一方面,古希腊哲学家在认识世界的时候往往会将人们对世界的日常意见与关于世界本身的知识作出区分。人对世界的意见或看法往往处于流变之中,它随着时间地点的改变而变化;而希腊哲人试图考察的正是关于世界的本质知识。因此,世界对我而言如何并不重要,重要的是,世界本身是什么样的。在这种意义上,我们关于世界的日常感觉和看法都已靠不住,因为它们并不真实。

另外,古希腊哲学家试图得到的知识不仅关乎自然世界,而且还关乎人类的生活世界,比如个人行为、政治制度等等。希腊哲学始终试图在一个统摄万物的知识框架内寻求有关世界的终极答案(吕祥:《希腊哲学的悲剧》,2016年)。因此,至少希腊哲学家都会认为,他们试图得到的不仅仅是现代所谓自然科学所得到的知识,而且他们还试图得到关于人类生活的知识。

正是在上述意义上,我们可以得出这样的结论:哲学的精神乃求真,而不关乎一己之直觉或私人感受;另外,我们今人所谓的人文、社科、自然科学等学科划分其实最终都可以上溯至希腊哲学这一源头,而将所有这些学科关联起来的正是哲学内在的求真精神。如果我们仅仅从自己的个人感觉、经验出发从事学术研究,不仅会降低学术研究的门槛,而且最终会让学术沦为某种意见的辩论而失去意义。

路人甲也可以评论的社会科学研究

作者在书中提到的一种现象很好地说明了人文社会科学研究的低门槛现象,我们不妨引述如下:

在一次本专业学术讨论会上,会议在进行过程中,从会场外进来一个人,他听了一会儿后,站起来给发言的学者提问题,并对学者的观点做了评论。他首先强调,他不是来参加会议的,也没有研究过这个问题,他只是去办别的事情时偶然路过会场,感到好奇就进来听一听。然而令人震惊的是,这个人发言过后,所有参加会议的学者都认为他讲得非常好,对问题的分析很“深刻”,并且为他鼓掌。(10页)

这种现象表明,作者所在的社科学界还大量存在这种依靠纯思辨、直觉和个人感受而做研究的现象。这种做研究的方法其实与老百姓的日常思考并无本质差异,只是后者并没有那么多时间反思那些所谓的学术问题而已。凭直觉做社会科学学术研究无法走得很远,这也是史蒂芬·平克等人在谈到亚里士多德的生物学研究和物理学研究时称其为“民间生物学”或“民间物理学”的理由。

当然,作者对这种现象也给出了自己的解释,那就是国内社会科学界更多地在学习西方古典理论方面,特别是很多早期具有哲学色彩的社会理论(44页)。这是一个很有说服力的理由,因为以定量的方式做学术研究更多是现代社会的事情。

个人的直觉和经验具有很大的局限性,其所能处理的问题也很有限。而不同的社会科学家讨论问题的场合往往就成了发表自己个人心得的地方,学者的观点甚至都没有事实或数据的支撑。而在缺乏事实支撑的情况下,任何一个观点都并不比其他的观点更能让人信服。这时候,其他因素往往能主导问题讨论的方向,比如学者的身份以及行政权力的大小等等。科学研究的求真精神则失落了。

类似地,这些学者之间的讨论也最终成为某种大学生辩论比赛(陈嘉映先生曾称其为大学生抬杠比赛)。原因在于,无论拿到的辩题是正方还是反方,结论其实都是对的(51页)。而学术研究的低门槛现象并不单单局限于社会科学领域,其实人文学科也大抵如此。

哲学专业是否有专业知识?

与上述社科研究领域中的低门槛现象相关的一个问题就是,这些学科领域是否存在专业知识。此处我们以人文学科中的哲学专业为例进行考察,但其结论应对社会科学研究领域大致适用。

在我们的日常语言中,哲学往往和思辨联系在一起,哲学思辨往往成为一般人对哲学家所做工作的惯常印象,似乎这些人仅仅倚靠着扶手椅就能想清楚外在世界的许多深刻问题。但常人的另外一种印象则是,哲学有什么用?哲学家往往觉得这类问题过于肤浅而不予置评;或者他们会声称哲学乃无用之大用。

凡此种种辩证法式的言论其实更多会给人带来疑惑而非豁然开朗之感。笔者以为,无论对思想还是一般的物质产品,“有用”其实都是个十分重要的评价标准。而某种思想或器物对更多的人有用,说明它越有意义。私人想法仅对私人有意义,而每个人都有自己的私人想法,这并不稀奇。

再具体一点,就哲学领域中试图“指导”科学发展的科学哲学而言,较真的科学家更是直言不讳:费曼(Feynman)曾评论科学哲学对于科学就像鸟类学对鸟类一样;温伯格(Steven Weinberg)则更进一步劝告科学家警惕科学哲学;而克劳斯(Lawrence Krauss)则指出,阅读科学哲学家著作的只有其他科学哲学家。

国际哲学界的实验哲学家正是基于哲学研究的直觉性质而对哲学的专业知识作出了很多质疑。其实,近年来的许多研究都逐渐表明,哲学家的直觉可能与大众的直觉一样容易受到诸多因素(比如顺序效应、社会经济地位以及文化背景等)的影响而发生偏差和变化。因此,哲学家的直觉判断变得不可靠而无法成为哲学主张的证据来源。

实验哲学家的上述挑战让一些坚持思辨哲学传统的哲学家感到不适。后者提出了捍卫哲学专业知识的主张。但相关的论证思路却有些特别:既然物理学、化学等自然科学领域都存在专业知识,哲学作为一种专业,自然也包含自己的专业知识。尽管类比、比喻、隐喻等修辞在很多时候都能成为人类认识世界的重要手段,但其前提是类比源和类比对象之间的内在相似性。很明显,物理学等自然科学有着自己的研究路径、实验设备以及专业语言(比如数学等等);而目前为止的思辨哲学并不具备这些特征。因此,这种类比并不足以捍卫哲学专业知识是存在的这种主张。

概念的收官和专业知识的累积

另外,物理学家等科学家在从事相关专业研究的时候往往不必进行概念考察。原因在于,科学各领域在逐渐发展成熟的过程中都会经历概念收官的过程,比如物理学初期对日常概念(光、运动等)的改造(陈嘉映:《日常概念与科学概念》,7-16页,2006年),这一任务完成之后,科学家们在长时间内都不再会对这些基本概念继续探讨。

而哲学家则长期围绕一些名词争吵不休,基本的共识都难以达成,更别提用这些概念进行研究了。也正因为如此,当我们以“重建”“重构”为关键词在知网数据库中进行搜索的时候,哲学、文化名义下的相关文章约有千篇之多,这些文章的主旨多半是对各种价值观念、伦理道德主张重新定义。这说明了相关领域的学者具有宏伟的抱负,他们成百上千次地试图恢复常人对相关概念的“正确”理解,是否成功,不得而知。

其实乔晓春在书中也对类似的现象做出过评论,他认为这种现象说明了相关的学科和学者尚不成熟(60页)。而笔者试图给出的评论则是:这种现象可能表明相关伦理道德观念在生活中已经足够清楚,人们对其有着情境化的理解,脱离了情景而对其进行抽象谈论,注定无所收获。

进而,如果某个领域中的基本概念尚不清楚,那么,学者们也便无法在坚实的地基(基本的共识等)上累积知识。缺失了知识方面量的累积,我们也就无法知晓人文社科研究是否存在着进步。

如何进行人文社科学术研究

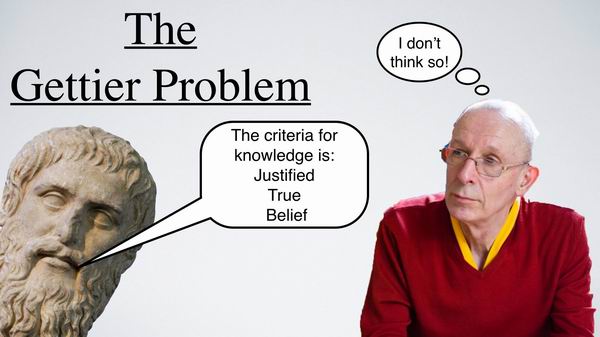

作者为社会科学的学术研究给出了自己的建议:更科学地从事研究,比如使用量化的方法(统计之类)。但对人文学科,比如哲学而言,这种要求似乎还有些遥远。但不管怎么遥远,国外的哲学同行已经开始以实证、量化的方式从事哲学研究了。最具有代表性的就是实验哲学家从事的哲学研究,比如温伯格、尼克尔斯和斯蒂克等人在2001年的一项著名实证研究中主张:西方和东亚被试群体在盖梯尔问题(盖梯尔提出的挑战传统上知识就是“被证明为真”[JTB]之信念的一系列问题)上的表现存在巨大差异。这类研究中也会涉及到问卷调查、分析统计数据等工作,其与西方社会科学研究的差别仅仅在于其哲学实证研究的主题与一般所谓的哲学问题相关。

自然,也会有哲学家对哲学研究提出不同的意见。比如,像维特根斯坦这样的哲学家就会将概念考察作为哲学研究的主要方法。但无论从历史还是现实的角度讲,概念其实在日常生活中已经足够清晰。而哲学家们将其抽离日常语境时,往往会造成语言的轮子空转,进而导致哲学家感染“哲学病”。那么,我们是否能够获得生活概念的综观(perspicuous representation)呢?笔者能想到的合理途径便是生活阅历的累积,历事能给人以智慧,但智慧仍不是知识。

结合乔晓春对国内社科研究的分析,以及笔者对国内哲学研究现象的描述,我们的人文社科学术研究可能需要一场方法论上的反思了。西方哲学界目前正在经历空前的方法论反思阶段,我们国内的人文社科研究也亟需这种反思。只有这样,我们才能更加规范地从事人文社科研究,也才能更好地避免人文社科研究中的诸多怪现状。

自然,个人意见、偏好以及感悟等是生活中不可缺少的组成部分;人们对很多问题的想法也并没有相差太大,且往往能形成关于某个问题的思考传统,但这些想法基于直觉也止步于直觉。从个人意见到一般性知识的过渡还有很长的距离,我们无法将自己坐在扶手椅上想出来的观点直接当做研究结论使用,它们至多是不成熟的研究假设。

西方心理学界在上世纪经历了行为主义革命,在这之后,直觉反省式研究便不再成为心理学研究中的主要方法了。这一过程让心理学变得更加科学,也自然更为可靠。作为学术研究,心理学当与哲学类似,因此,我们有理由相信严重依赖直觉、反省的人文(哲学)社科研究也将经历一场方法论上的变革。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司