- +1

证书与爱情|谁家会把结婚证书挂在墙上

《留情》是一部道尽婚姻真相,但最后仍升起一点点温情的小说。

婚姻是张爱玲小说的重要主题,一写再写,却能从不同面向揭示婚姻生活的真相。《留情》是以细腻心理描写为卖点的作品。小说开头这么写:

他们家十一月里就生了火。小小的一个火盆,雪白的灰里窝着红炭。炭起初是树木,后来死了,现在,身子里通过红隐隐的火,又活过来,然而,活着,就快成灰了。它第一个生命是青绿色的,第二个是暗红的。火盆有炭气,丢了一只红枣到里面,红枣燃烧起来,发出腊八粥的甜香。炭的轻微的爆炸,淅沥淅沥,如同冰屑。

十一月就生火,是早了些。描写的镜头聚焦在炭火上,炭经过了重生,拥有两次生命。火烫的炭,燃烧的爆炸声却如同冰屑,以冰写火,通过听觉来联系。这一段当然不是闲笔,可以看成女主角出场之前,叙述者先以曲笔暗示了命运。

同时,这盆炭火比喻了人生选择,炭、火、灰三者微妙的变化关系,就像我们的人生一样。树木死过一次后,变成炭,在火中燃烧,好像复活了,然而这次活着,最终得烧成灰。小说里的女主人公结束第一段感情,有了第二次感情,她的经历与炭火暗合。这种女人生命遭遇的重生,在小说《怨女》中也出现过一次,她写了一种叫作玫瑰烧的烧酒,干玫瑰花浸到酒里,再一次绽放,有了酒,玫瑰的颜色特别丰艳,就像死去的玫瑰复活一样。不过,即使再度绽放,这些玫瑰也不会真的重新变成活的。就像那些炭,燃烧的过程等于奔向熄灭。

《留情》的女主角敦凤再嫁时,已经守寡十年。第二段婚姻对她来说,更像是找一个饭碗,就像白流苏一样,为了过上好生活才嫁给年长的对象。

接下来,张爱玲写敦凤的新家庭里,墙上挂着一张裱过的结婚证书。读者会好奇,谁家会把结婚证书挂在墙上?小说如此强调,必有缘由。原来,男主人米晶尧已经有一房太太。原配太太重病,活不长了,娶年轻的敦凤是希望人生余下的时光能够享福。

他们的婚姻并不是因为单纯的爱情。张爱玲小说里的女主角,有不少是很看重钱的,读者可能会说她庸俗,但爱情并不能当饭吃。一段婚姻,既有感情,又能保证不饿肚子,才是最好的。张爱玲笔下的女子找的都是这样的感情。

敦凤守了十多年寡才再嫁,之前,她没什么钱,过着困窘的生活。她已经经过磨难,所以现在的快乐在她看来是理所当然的。

米先生准备外出,敦凤却低头数毛线的针数,她知道他要去看另一个太太。敦凤虽然不愿意,却也不想被人看作没心肝的人。她嘴上说你去啊,但脸上却很不高兴。米先生没有立刻出门,他要照顾太太的情绪。小说写道:“米先生回到客室里,立在书桌前面,高高一叠子紫檀面的碑帖,他把它齐了一齐,青玉印色盒子,冰纹笔筒、水盂、钥匙子,碰上去都是冷的;阴天,更显得家里的窗明几净。”

这段看似闲笔的描写,其实透露了很多信息。张爱玲没有明写这对夫妇的生活,而是用家里的陈设所透露的氛围,让读者去遐想。一个五十九岁的男人与一个三十六岁的女人再婚,两人都不是因为激情而结合,米先生想要一个能让他享福的太太,敦凤想要经济上的保护。所以他们之间没有缠绵,住在一起,常常没话讲。这种冰冷感,大概也是为什么十一月就得烧炭盆的原因之一了。他们之间少了些牵绊,比如某些共同的回忆。现实生活中,很多人离婚时很痛苦,要分的东西很多,很多东西又分不了,家里到处都是两个人的记忆。而米先生与敦凤是按照生活惯性过日子的,两人之间没有深刻的牵绊。

米先生终究还是要去看他那个太太,敦凤便也要出门。晚上丈夫不在,她不想在家里吃饭,她要去看舅妈。米先生便陪她去,这相当于折中了一下,照顾新太太的需要,先陪她去亲戚家,再去看以前的太太。

他们乘三轮车去亲戚家,米先生看着路上的街景,忍不住想到从前。张爱玲这段写得极具画面感,用蒙太奇手法将眼前所见与过去的回忆连缀起来,他内心隐藏着的记忆被勾起了。米先生回想留学的时光,过得仓促糊涂,然而痛苦仓皇的岁月真正触动了他的心,想起来很酸楚。他现在与新太太敦凤不吵架,过得风平浪静,却没有触到他的心。

米先生过往的生活不快乐,却也是与他血肉紧紧结合在一起的。他与原配对打对骂,对现在的太太,则非常客气。有时候要说“对不起”,有时候要说“谢谢你”。他与现在的太太并没有那么多记忆,两人各取所需才结合的,当然,他们才结婚,累积还不够,情分是需要长久相处,经过摩擦、忍让、和解,由好的不好的东西共同累积起来的。现在米先生与敦凤还没有情分,两人还停留在表面的客套。

米先生之所以选敦凤,因为她是温柔的、上等的。敦凤家里是上海数一数二有历史的大商家,早两年也是一个美人,现在也老了。各取所需缔结的婚姻,让他家里充满了窗明几净的寂静感。

他们的婚姻会走向何方呢?从这篇小说的题名《留情》可以设想:再怎么目的性的婚姻,是不是也能有那么一点爱的可能性呢?

结婚错综

《留情》里,米先生相当好脾气,时常陪年轻太太拜访舅舅家。舅家姓杨,杨家非常新派,杨太太的公公送孩子进念英文的学堂,杨太太的丈夫从外国回来,也深受西方思想影响,太太刚生了孩子,就逼她吃水果、开窗户睡觉。由于家里气氛开通,杨太太虽然留在家里做主妇,却相当活泼,她的客室有点像西式沙龙,也像法国太太似的,有人送花送糖来。敦凤与米先生就是在杨太太这里认识的。

敦凤没有常往来的亲戚,寡居生活无聊,她常到杨太太这边走动,这里常会聚起来打牌聊天,比较热闹。一些男人在自己家里得不到温暖,认识了杨太太,就特别喜欢到杨家来取暖。杨太太讲话知趣,跟男人放电搞暧昧又不会破坏自己和对方的婚姻,所以他们非常乐意到这边与杨太太说说笑笑,消磨时间。

那天,杨太太夫妇又吵架了,情侣似的,也常来走动的米先生在旁边吃醋,于是他故意找敦凤搭话,两人才因此开始约会。敦凤认为杨太太不是正经女人,她能缔结第二段婚姻,竟然是拜不正经的亲戚所赐,想到这里,她总不太愉快。

张爱玲写了好几个杨太太这类的女人,比如娇蕊、霓喜、《第一炉香》里的梁太太,这些女性从十几岁开始,甚至到五十岁,都擅长调情。《红玫瑰与白玫瑰》里的娇蕊,玩弄男人是她的一技之长。娇蕊认为一个人有一样长处,不会不用。她很诚实,向她的情人坦白了这点。张爱玲对这类女性并不反感,相反,她相当欣赏她们,因为这些女性对感情生活有热情,也许有点浅薄,却还是可爱的。相反的例子就是白玫瑰,骨子里很冷,欠缺生活的热情。

电影《第一炉香》剧照

张爱玲的研究者水晶认为,杨太太是叛逆的女性角色,有女性主义的意味。但如果我们读完全文,会发现杨太太绝不是一个女性主义者。怎么说呢?

小说里说杨太太被男人们捧得娇滴滴的,像一个法国沙龙女主人。沙龙本指以妇女为凝聚点的社交形式,交谈的内容多半以文艺、哲学、政治为主,这种交谈被视为社交活动中的精致艺术。沙龙文化并不是大家聚起来,然后有个漂亮贵妇在旁陪衬而已,沙龙上的谈话主题是相当有深度的。而杨太太的客室里,大家不过是聚在一起打牌,讨论股票,调情。法国沙龙里也有调情,但那里不仅仅有调情,杨太太沙龙实际上不具备法国沙龙的深度。张爱玲写的是“看起来像是法国沙龙里面的女主人”,有一丝反讽的意味在里头。

杨家所谓的开通、开明、外国作风,并没有深入到他们的内在观念,很多时候徒有其表。

敦凤虽然不喜欢杨太太,但她实在没地方可去。现在她拥有看起来很幸福的婚姻,但她对丈夫没有热情。家里让敦凤感觉到闷,她交友圈很小,不跟娘家的哥哥们来往,所以即使讨厌杨太太这个亲戚也还是要来。

敦凤与杨太太攀谈起来,杨太太的女儿月娥正在学昆曲。学校的昆曲研究社都是社会名流的儿女,杨太太认为对女儿有好处,还强调说,社团里如果人太杂,她不会让女儿去参加的。孩子参加学校社团,父母还是要审查社团成员的家庭背景,从这里可以看出杨太太攀附的性格。

杨太太还特别强调,女儿在那边学戏,她也跟着学,母女要一起粉墨登场,女儿扮演生,自己要演旦。这显示出杨太太对自己非常自信,自认看起来年轻。

敦凤问她,为什么月娥的名字跟家里其他小孩不一样,杨太太说因为月娥是中秋生的。敦凤记得月娥是四月生的,一时困惑了起来,杨太太压低声音,又刚好让大家可以听到,说是在中秋节的晚上怀上的。

一个年轻太太公然讲这番话,敦凤觉得实在太不像话了,很难堪,起身说要看看老太太。上楼时,她回头看了米先生一眼,露出不屑的笑容——米先生过去将杨太太当宝,她是什么货色?!米先生一向不和年轻的太太冲突,脸上保持着矜持的微笑。

杨太太等杨老太太洗澡时,又来跟敦凤攀谈,她说女儿参加昆曲研究会非常好,昆曲研究会的同学可以来帮下面的弟弟妹妹补习功课,省了不少补习费,还可以叫他们跑腿。甚至还说自己和女儿的同学们谈得来,“我自己说着笑话,桃花运还没走完呢!”言下之意,女儿的同学对她也有点意思吗?杨太太在风月场是不折不扣的强者。即使在现实生活中,经济上每况日下,往来的对象水平也日益降低,可无论如何,她身边总是围绕着男人。这种女性魅力,是敦凤所没有的。当然,敦凤认为自己并不看重这些,吸引不同的男人,又怎么样?杨太太不可能真跟他们有结果,她从调情中得不到任何实在的好处。

这两个女人表面看起来很亲热,很谈得来,事实上彼此心里都在嫌弃对方。这就是普通社交的真相,她们根本就不是一路人,只因为有亲戚关系,才表面亲密。杨太太谈自己的事情时,敦凤显露出不愿继续听的表情。

敦凤之前有一段时间对杨太太的罗曼史非常感兴趣,她现在不爱听了,那时,她苦于找不到再嫁的对象,所有男性都是她的机会,“敦凤是有‘结婚错综’的女人,对于她,每一个男人都是有可能性的,直到她证实了他没有可能性”。现在她已经结婚了,身份不一样了,所以杨太太又要聊自己的罗曼史时,敦凤把脸色正了一正,说只有月娥的终身大事才有讨论的必要。敦凤极力维持自己正经太太的形象。

她再婚时,爱情不是第一考虑,维持生计才是首要目的。和白流苏一样,张爱玲小说里很多女性角色,结婚都是她们心里的一个崁,既关系到自身出路,也关系到社会怎样评价。

《鸿鸾禧》里,玉清穿上结婚礼服时,她还要特别小心不要露出欢欣鼓舞的真实情绪,以免坐实了她真是一个老处女、老小姐。敦凤再嫁之后,她阔了,亲戚都会在背后批评她变小气了。她穷的时候,特别担心别人因为穷而看不起她,各种送礼事宜打点得特别仔细,现在有钱了,认为理所当然有了地位,反而不讲究了。这也是人因为处境高低而产生的微妙变化。

《礼记》提出女教的准则,即三从四德,一个女人在人生的每一个阶段都是由男性家长的阶层来决定自己的位置,所谓三从,就是出嫁前从父,出嫁从夫,夫死从子。“从”并不专指服从,而是身份界定的标准。一个上流阶层出身的女子,嫁给中间阶层的人,她的身份就从上层阶级变成中层阶级,如果她儿子又回到上流社会,她的地位也会上升。

敦凤出身于上层阶级,守寡之后没有经济收入,无法维持上层社会女性的体面,再嫁后,因为米先生的地位与财力,她觉得自己又回到未嫁时的风光,又得到了安全感。现在她

出门,身边有男人陪着她,手里有了钱,生活变得安然。

敦凤的故事折射了那个年代的女性命运。女性位置的升迁取决于男人,这就是当时的现实。《金锁记》里的曹七巧也是如此,她出身于底层,嫁到上流社会,尽管家里人议论她出身不好,但她戴着黄金的枷锁,无论如何不是过去的麻油西施了。《连环套》里的霓喜,汤姆生抛弃她,她就从上层的、洁净的、富裕的世界掉到元朗镇的乡人阶层。

电视剧《金锁记》海报

那时女子要改变社会地位,关键在于找到更上一阶层的男子,如果想维持自身原本的好身份,同样也必须找到相衬的丈夫。理解了这一面,才能理解张爱玲小说里女性结婚错综的社会因素。

婚姻与他方

读《留情》,很难不感受到敦凤过强的自我意识。她跟杨老太太聊天时,几乎不考虑身边人的感受,也不太注意场合。天冷了,她们自然说到要做过冬衣服,敦凤说有两件,可以送去改,这两件原来是敦凤死去的丈夫的衣服。杨老太太觉得在米先生跟前最好不要聊她前夫的事情,但敦凤正说在兴头上,杨老太太心里想,敦凤怎么这样,都已经结第二次婚了,完全不懂得要体谅身边的人。米先生同样要摆出风度,只好在旁边微笑着。

又谈到算命,敦凤说:“(算命的)说我同他以后什么都顺心,说他还有十二年的阳寿。”敦凤讲这话时兴高采烈的,当事人米先生感觉很别扭。虽然他马上六十了,但内心深处肯定想活得更久。不管怎样,不应该在老年人面前谈死亡的事情,不仅是米先生,杨老太太也不开心。

敦凤言语之间伤害了米先生而不自知,她常常谈论前夫的事情,而米先生顾忌年轻的太太,说话很小心,尽量不讲前妻的事情。不过,他这趟出门本来就是要去探望重病的前妻,过了一会儿还是走了,敦凤留在舅母家继续聊天。她想到自己如花似玉的年纪,嫁给一个老头子,小说里透过敦凤的眼光,形容米先生像一个婴孩,小鼻子、小眼睛,身上穿的西装虽然腰板笔直,整体上就像一个打了包的婴儿。小说用敦凤的视角,比较了她死去的丈夫与现在的丈夫:“他连头带脸光光的,很齐整,像个三号配给面粉制的高桩馒头,郑重托在衬衫领上。她第一个丈夫纵有千般不是,至少在人前不使她羞于承认那是她丈夫。他死的时候才二十五,窄窄的一张脸,眉清目秀的,笑起来一双眼睛不知有多坏。”敦凤认为现在的丈夫配不上她,而前夫呢,虽然不是个好人,至少不使她在人前感到羞耻。在这桩婚姻里,她唯一能拿得出手的是年龄和样貌,也以此来交换经济保障,为了寻求心理平衡,敦凤便不断贬低对方。

米先生离开后,敦凤立刻跟杨老太太讲体己话,杨老太太劝她好好对米先生,敦凤说很难对米先生产生感情,因为米先生无法在性生活方面满足她,老太太微笑着,不好说什么。敦凤一再表示她如果对米先生好,也不过是为了自己打算。也许在她看来,如果承认自己跟米先生这样的老头子产生了真感情,会被人耻笑?

之后,米先生来接敦凤。先前敦凤虽然在丈夫背后抱怨,丈夫来了,“敦凤虽是沉着脸,觉得自己一双眼睛弯弯地在脸上笑”。无论如何,有人在等着她,护卫着她,总还是让人安心的。在三十六岁的敦凤看来,她和米先生之间缺少年轻的激情,可是,那不代表这段关系就毫无作用。

敦凤的世界特别狭小,她生命里只有两个人:从前的帅气丈夫,以及眼前多金却老丑的丈夫,还没断气的那一边的太太,以及曾经跟现任丈夫暧昧过的亲戚杨太太。她的心思仿佛就在四个人之间打转。敦凤的思考琐碎、无聊又苍白,而米先生的感慨,是岁月的积淀,却难以挽回。这种反差增加了故事的悲凉。

张爱玲写《留情》时,也才二十几岁,但她能将中老年的心境刻画得如此深刻而到位,真是非常难得。

接下来,张爱玲写了这对夫妻单独在一起,浏览沿路景色:

出了巷堂,街上行人稀少,如同大清早上。这一带都是淡黄的粉墙,因为潮湿的缘故,发了黑。沿街种着小洋梧桐,一树的黄叶子,就像迎春花,正开得烂漫,一棵棵小黄树映着墨灰的墙,格外的鲜艳。叶子在树梢,眼看它招呀招的,一飞一个大弧线,抢在人前头,落地还飘得多远。生在这世上,没有一样感情不是千疮百孔的,然而敦凤与米先生在回家的路上还是相爱着。踏着落花样的落叶一路行来,敦凤想着,经过邮政局对面,不要忘了告诉他关于那鹦哥。

人们追求完美的情感,只是在这里,看上去,张爱玲好像在泼凉水:没有一样感情不是千疮百孔的。米先生已经懂得这番道理了,敦凤也许还不懂吧。有一天敦凤也理解了,两人之间是不是可以有更深一层的牵绊呢?我认为张爱玲以景喻情,深秋的小洋梧桐的黄叶子在敦凤眼里却是迎春花,她虽然一直在抱怨,但实际上是要跟米先生继续走下去的,未来是闪着光的,是迎向春天的。而在苍老的米先生看来,黄叶子就是黄叶子,让他想起千疮百孔的过往。

张爱玲在《半生缘》里写道:“也许爱不是热情,也不是怀念,不过是岁月年深月久,成了生活的一部分。”敦凤与米先生的感情生活里少了岁月的积淀,他们各自怀念着前任,但前任基本没有可能再回到他们的生活中。可是,他们还有时间慢慢培养感情。这篇小说并不是完全悲观,小说标题叫作《留情》,一方面是对消逝的过往还留有情意,另一方面,即使现在还没有生出情分来,但是这两个毕竟在一起生活了,会有记忆逐渐留下来的。

婚姻并没有立刻将米先生与敦凤送往幸福的彼岸,他们的过去阴魂不散,但小说的结尾还是留了希望的尾巴,他们只有在此岸努力经营,才能逃离虚无的“他方”。这里的“他方”,是这些男男女女自己虚构的幸福模样,像《年轻的时候》里的潘汝良,曾把幸福寄托在理想的外国身上,或者是丢不掉的过往,然而生活的意义不会只在过去才能显现,还有未来。

电影《半生缘》剧照

回顾张爱玲上海时期的小说,写的都是反浪漫的浪漫史,她笔下几乎没有完美的好人,也没有完全的坏人。就连《金锁记》里的曹七巧,也有值得同情之处。《半生缘》的女主角曼桢虽然人设很完美,坚强又深情,却无法因此避开命运的追击。

融合了中国古典文学的技法,也吸收了现代主义的技巧,张爱玲写了她最熟悉的两座城市上海和香港的独特城市风情。所以,她成为上海文化的代表,提及香港文学时,也不免追溯到她当年为香港人留下的讽刺画像。她并未将这两座城市传奇化,而是表现不同市民群体的普通生活与偶然遭遇,他们是时代的一分子。张爱玲将小情小爱写得冷峻又深刻,贴着最深邃的人性,读者总觉得被她的冷眼看到了心坎里。她没写过家国情怀的宏大作品,但依然是一个不朽的作家。

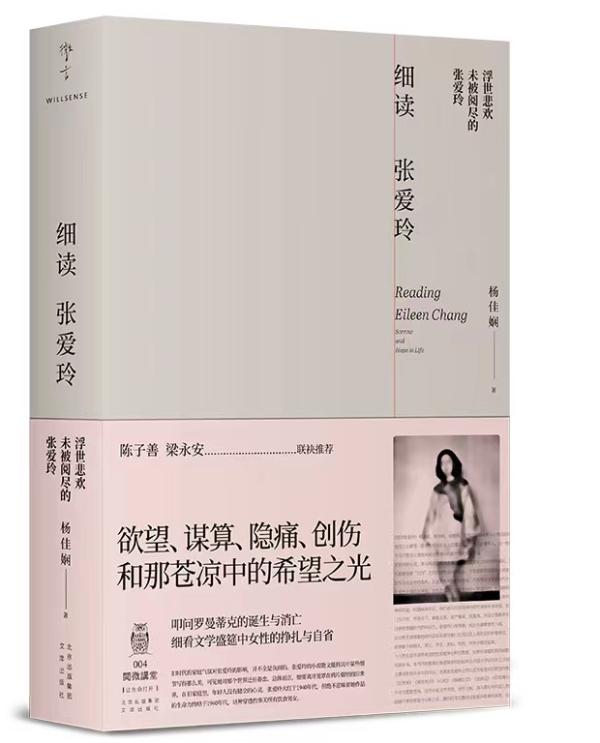

本文选自《细读张爱玲》(杨佳娴 著,文津出版社,2022年1月版)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司